微观地理视野下文化遗产认知及其表征语言的解读

2017-07-14陆邵明

以云南怒族传统聚落建筑为例,通过文本分析、空间模拟、图纸分析等方法,详细论述了原始民居的独特价值及其基础性的表征语言:其一为形态语言,包括原始住屋的基础、围护界面与坡屋顶;其二为空间语言,包括堂屋与廊下空间。两者共同表征了怒族民居建筑中的人地关系。论文揭示了两种表征语言与微观地理、社会文化之间的互动机制;同时,阐明了微观地理对于建筑文化遗产认知表征的积极意义——尤其对于民居建筑的共性及其地域多樣性的研究具有创新启示。

文化遗产;微观地理;民居建筑;形态;空间

K928.5;TU023A007710

一、 引言

当下我国文化遗产保护面临着严重的脱地性(placelessness)①,一些文化遗产完全沦为了一种他者的经济印章或者旅游产品,脱离了根植场地,抛弃了原有群体,丢失了内在的文化精神。事实上,世界文化遗产的认知与保护正在发生着变革,保护对象从单个要素保护走向整体语境保护,保护范围从精英层面的遗产转向普通群体的记忆场所,保护维度从展示遗产的“过去之美”(aesthetic of past)到挖掘多样化的社会文化价值(cultural value)[1]。这些变革需要我们重新认知文化遗产的价值属性(attribution),特别是从人地关系(manland)视野下去考察文化遗产与地理场所之间的关系值得业界重视。

国内外的数据库显示,这一方面有待深入研究。在Web of Science 数据库中,关于“heritage”与“value”的研究成果有3千多条,但是以“heritage”“man land”为主题词进行检索时,发现相关论文只有45篇,无论是建筑学,还是地理学,均缺乏相关的系统研究。在国内知网CNKI数据库中,主题词为“遗产”与“人地关系”的相关论文有153篇,主要分布在文化、建筑环境科学与地理科学领域;相关论文的研究内容主要聚焦在中观尺度上遗产旅游资源与人地关系的耦合关系以及非物质遗产精神层面的人地关系诠释,但是从普通群体记忆载体——“民居建筑”来研究“遗产”与“人地关系”的成果甚少。而这恰恰是“民居建筑”遗产在地性的重要价值,也是微观地理学所要揭示的本质之一。

“微观地理”这一概念诞生于二十世纪五六十年代:随着战后民族民主运动的推动,西方学者开始关注微观尺度中的人口分布、公共空间、城市景观等问题。2000年之后尼古拉安思尔(Nicola Ansell)等人文地理学者更多地关注邻里空间、残障儿童空间、步行路线与景观价值等命题[2]。在20世纪80年代对于“微观地理”的研究更具广泛与多样性,包括后现代主义建筑景观、居住空间。比较突出的是英国伦敦大学UCL建筑学院希列尔(Bill Hillier)与他的团队(1984),他们通过运用计算机语言模拟视线与流线分析了不同类型的传统居住空间及其典型街区场所的社会逻辑,并首创了人与空间属性关系的分析方法——空间句法(space syntax)[3]。结合伦敦地区的住宅案例,通过可见性(convex isovist)、关联度(convex)、整合度(integration)等属性来图解不同时期的家庭空间组构方式,例如入口、家具、功能布局等,并且揭示其背后维多利亚时期工薪阶层与新工薪阶层等不同群体与其文化习俗、家庭活动的关联机制,构建空间组织的原则——密码(code)[4]。这一理论推动了人居空间与社会关系的互动研究。当前,人文地理学研究对象与尺度的微观化已是一种国际趋势。加拿大学者菲利普(Philippe PoullaouecGonidec)等以小城镇中的公园、街道、村庄、自然绿地等日常景观(ordinary landscape)为研究对象,围绕“人们如何穿越城市,有什么规律性的路径”“哪些场所最吸引人,为什么”等问题,利用对话叙事关系(a nexus of narrative)、视觉图像与地理数据(visual and geographicaldata),对日常景观形态与当地居民沉浸感知的主题、内容与地点(theme/connotations/location)进行了考察,揭示了微观地理中所隐含的社会阶层、社区关系(community ties)及其价值、意图、欲望(value/intention/desire)[5]。雅斯佩尔(Jasper Knight)进一步研究认为,景观地貌与文化遗产之间的界面呈现了一部人地关系的发展史:一方面地理景观资源影响着人类开发的空间模式,另一方面人类活动直接影响着地理景观的形态[6]。由此可见,半个多世纪以来,西方学者已经通过理性的分析工具以及质性的考古调研来发现微观地理环境中的人地之间的互动关系及其场所感的建构。

在国内,朱士光先生在对汉唐长安都城布局分析的基础上,指出“山环水绕,利于防守”“原野开阔,可建大城”“八川分流,水源丰沛”等微观地理特征对于都城的营建有着重要影响。他认为“高低起伏富于变化的地形,显然有利于都城中多种类型的建筑物的布设兴建……未央宫等主要宫殿区就修在全城地势最高的龙首原上……这既可显示皇帝至高无上的威权,又有利于皇宫乃至整个都城的安全保卫工作”[7]95。这些描述清晰地呈现了微观地理对于建成环境的政治、社会意义的积极作用。景贵飞则从地理信息与经济行为角度提出了“微观信息地理概念”,认为“微观地理信息是目前现代信息技术支持下微观环境中的地理信息, 它具有面向社会大众应用的特性, 主要研究微观地理世界的信息表达和规律”以及地理信息的微观经济行为。当下,微观地理研究还涉及小尺度空间中的社会行为与文化心理的研究[8]。2013年中国人文地理学术年会就涌现了一批关于微观地理的多视角研究论文,涉及文化遗产、环境行为、性别等问题。

上述国内外的研究进展表明,微观地理的研究视角拓展了文化遗产的研究维度,尤其是对于遗产的环境伦理、社会关怀方面的拓展。这方面的研究在国际上日趋受到重视。鉴于此,笔者使用“微观地理”一词,意指人居环境中小尺度的地理事象及其内在规律,特别关注(村落)社区景观、(民居)建筑与其微观地理的关系和社会文化意义。

二、 案例研究

1. 民居建筑:认知文化遗产中人地关系的一个样本

人文地理与文化遗产有着共同的研究对象与目标——人地关系。但是,人文地理更侧重于人地关系的空间主题,关注遗存的位置、布局、范围等特征与规律;文化遗产更侧重于人地关系的时间主题,关注遗存的过去、现在等记忆信息与其社会文化价值。这两者的交集构成了“遗产地理学”(geography of heritage)的主体。21世纪初,格拉哈姆(Graham)所阐述的“遗产地理学”的基本关系就是遗产、场所与人的相互关系:其中遗产空间的真实存在现象是第一性,文化遗产所具有的历史性与复杂多样的经济文化意义是核心[9]。在以往的遗产研究与再利用实践中,人们习惯于二元思维,即:将遗产的物质经济价值与文化价值相分离。如何将两者有机结合是未来我国研究与再利用实践的发展趋势。

而民居建筑是文化遗产不可或缺的样本。一部民居建筑史通常映射了人类文化与文明有机发展的历史。刘易斯·芒福德在透视城市发展史时认为:一个城市就是一个博物馆,因为拥有不同年代、不同风格类型的民居建筑[10]。事实上,国际上关于“文化遗产”的定义包括了纪念性建筑等精英阶层的文化遗产,也包括传统民居等普通阶层的文化遗产[1112]。对于民居建筑遗产的研究,以往倾向于将建筑作为一种文化、资本的文本来考察,偏好于关注遗产旅游经济、绅士化等问题[13]。其实,民居建筑内在空间的社会逻辑、人地关系的建构更具原真性与普遍性。而在实际操作中,民居这一大众性的文化遗产却往往被忽略在保护名单之外。

民居建筑也是微观地理的缩影[14]。如果对人类“原始屋”(primeval house)进行考察,就能清晰地发现人地关系的原始建构与变迁。18世纪,学者劳吉尔(M.A.Laugier,17131769)从动力机制、形态类型两个方面理性考察了原始住屋,描述了其产生过程及其密码[1516]。张良皋等中国学者指出,从北京猿人的山顶洞“穴居”在怒江,在新中国成立前独龙族等少数民族依然有部分人“穴居”野外或者“岩居”;目前,陕北少数区域的窑洞延续了穴居模式。、浙江河姆渡的“巢居”杨鸿勋先生认为,在单科树或者多棵树上筑巢建屋称之为“巢居”。到北方游牧民族“庐居”的住屋形式变迁形象地展示了人类利用自然地形、仿造自然再到天地之间主动创造居所的历程[17]。种种原始屋呈现了原始人类内在本能的需求以及建筑的基本构成,也呈现了人类无意识塑造与自然和谐相处的人地关系。

可见,民居建筑是人类活动与微观地理制约两种力量平衡的结果,也是表征地域文化遗产多维价值的典型样本。下文就以怒江少数民族民居建筑为例进行考察。

2. 案例地的选取

怒江地区少数民族传统民居建筑主要是指云南怒江傈僳族自治州(下称“怒江州”)傈僳族、怒族、独龙族的原生态民居建筑。直到今天,这三个少数民族的民居建筑仍保留着原始住屋的形态——干栏式、木(石)板房、井干式建筑等。这些原始住屋在整乡推进的扶贫进程及其现代化建设中面临着严重挑战,如何认知其中的价值则是保护、发展的前提。

本文选取福贡县匹河乡老姆登村的怒族民宅、贡山县丙中洛乡秋那桶村的怒族民宅为例。老姆登村落位于东经98°55′00.7″,北纬26°33′27.02″,海拔1860米,年平均气温13.8℃,年降水量1163毫米,全村国土面积45.21平方公里。农民收入主要以种植业、畜牧业为主。该村有农户283户,共有乡村人口1078人。该村以怒族、傈僳族为主,其中怒族611人,傈僳族182人。整个村落位于山间缓坡地,呈梯形聚落,60%为“千脚落地”住屋。本文甄选了一户较为典型的怒族民居。该民居位于村落上部的缓坡上,为“千脚落地”的竹木建筑,背靠山坡,前有走廊。户主为一位60多岁的女性怒族人,家庭人口5人。秋那桶村寨位于东经98°34′,北纬 28°05′,海拔1750米,年平均气温15℃,年降水量1750毫米,全村国土面积427.61平方公里,主要种植玉米、小麦等作物。村寨人口166人。该村现有农户41户。该村以怒族、傈僳族为主,其中怒族110人,傈僳族20人,其他民族36人。整个村落位于不同标高的缓坡台地。该村农户住房以土木结构住房为主。本文甄选的案例位于村落中心区位的最老的一家怒族民居。文中列举的住屋为典型的木构建筑。该民宅的主人为30多岁的任姓男士,家庭有6人,包括他母亲、他妹妹以及他自己的三个小家庭。上述数据主要来自百度百科以及基地调研、当地村民的介绍。之所以选择这两个案例的理由在于:第一,两个案例均位于怒江沿岸,但各自所处的微观地理环境代表南北各自的独特性:峡谷与台地,干凉与湿润;第二,两个案例所在村落的人文环境不一样,南部老姆登村怒族民居建造主要受傈僳族文化的影响,北部秋那桶村怒族民居受到了藏族文化的影响;第三, 自治州怒族原始聚居区主要分布在老姆登村所在的福贡县匹河乡以及北部秋那桶所在的贡山县丙中洛乡。

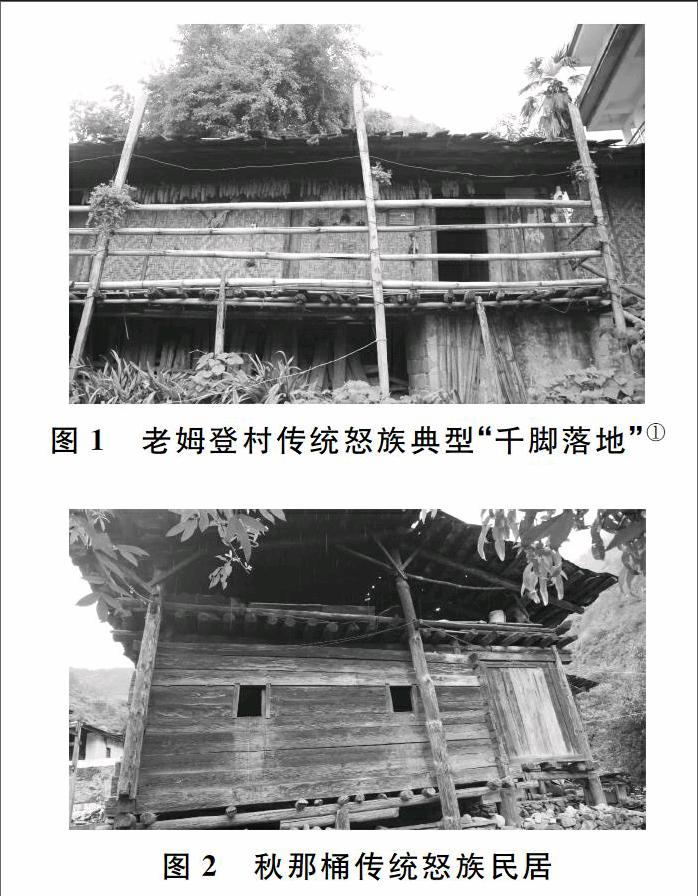

三、 民居建筑中的形態语言

两个案例基本是在原始父系社会的生产力水平、建造技术的基础上搭建的,相比近现代的民居建筑,这些原始民居建筑往往比较朴实,除了必要的基本构件与组成部分——基础、围护与屋顶,没有多余的要素与其复杂的形态变化。怒族民居建筑的形态语言也主要体现在这三个部分(图1、图2)。

1. 根植于场地的基础

怒族民居建筑的基础除了承受上部的荷载之外,还可保护建筑本体免遭雨水、野兽等侵袭。建造材料来自场地的木材与石材较多,且形式多样。南部老姆登案例中,建筑的底层采用了“千脚落地”的结构形式(图1),即,用几十根直径5~10厘米、长短不一的树干,间隔1.5米左右矩阵排列,从自然坡地上支撑起一个水平的住屋平台,离地最低点约1.5米,在平台上接着建造干栏式建筑主体。这是怒族建筑最具特色的典型的结构形式。千脚落地这种朴素的建造方式,除了可防御野兽的侵袭,也较好地解决了竖向荷载、水平跨度以及居住层的排水防潮问题,更重要的是解决了建筑与地形的关系问题。一方面,这种方式没有破坏坡地地形,顺势而为,可高可低,可陡可缓,以简单的方式适应各种复杂多变的怒江高山峡谷地形,并将不利的斜坡空间利用起来作饲养家畜与存放杂物。另一方面,所采用的树枝或者树干尺度适宜,经过砍刀简单加工就可以直接利用,没有太多的材料浪费,对森林的破坏干预较小。北部秋那桶案例中,建筑的底层有抬起但没有明显架空,采用卵石叠砌的方法较多。这种石基随着坝地地形的高低变化可以灵活应变。在石基之上建造的主体木柱与木梁体系,在避免结构被雨水侵蚀的同时也保证了室内主体空间的干燥。尽管两个案例的基础作法有所不同,但是共同的特点是因地制宜,即采用乡土材料根据地形而建,而构造作法则比较原始,如绑扎、槽口咬合、原始榫卯、叠石堆砌等,易于当地人掌握操作。这种源于场地、低技术的地基解决了人在不利的地理与自然条件下生存的问题。

2. 主体结构及其界面的地域性与多义性

怒族民居的主体结构位于形体的中部,占了主要比例。从建造方式来看,通常采用原始的框架结构与围护界面的组合。从形态上看,怒族民居建筑界面在构造及其材料上有其独特性与多样性。

结合南部老姆登案例来看,其建筑形式主要以干栏式为主,以木柱、木梁以及斜撑构件为主要的承重体系,周边围护界面的建造吸收了傈僳族建筑的特点——以编制的竹篾墙作为内外的隔断。而北部秋那桶的怒族建筑,其形式主要以井干式为主(图2),具体表现为:以直径20厘米的原木或者宽度15~17厘米的木板长约6米纵横交错叠加,形成了承重与围护为一体的建筑界面,而且这些原木或者木板可以替换或者反复使用。秋那桶的怒族建筑局部还融入了藏族的夯土砌筑特征,因此这一地区民居建筑材料除了木材、竹材外,还有石料、夯土砌筑的墙体。在南北案例中,无论是哪种物质材料的墙体,均来自于场地,就地取材因地制宜;同时,对场地的微气候也做出了相应的低技术对策。由于怒江地区南北的海拔高度、地形地貌变化较大,对于气候的影响较大。在北部秋那桶昼夜温差大,夜间气温较低,民居建筑的围护结构材料采用石材、原木、夯土等,相对厚实,密闭性相对更高一些;在南部老姆登地区,天气潮湿,民居建筑的围护建筑界面采用竹篾、木格栅等,相对比较轻盈。

墙面材料与建构的多样性还体现在同一栋民居建筑中。例如秋那桶的案例中,民居建筑的左侧采用了原木井干形式,右侧部分结构采用了干栏式结构木板围护,下部则采用了石块砌筑。这种多样性隐射了不同代主人的建造技术、条件以及家族背景的影响。这家主人姓任,其母亲是怒族,父亲是汉人。其父长期与傈僳族、藏族一起生活、交往。因此,他父亲建造的第一代住屋结构形式是由原木井干式与干栏式组合建造而成的;墙面采用的是木板叠加形式;窗户大小、形式与屋顶构造采用了当地藏族建筑的形式。随着人口增多,任氏在第一代住屋的东侧加建了第二代住屋。第二代住屋的建造主要采用木板围护与干栏式结构。之所以采用干栏式建造技术,主要由于干栏式结构的建造方式在当地的汉族中比较普及。

无论是南部还是北部的怒族民居,两个案例的围护界面通常承载了多重功能与意义(图3)。界面的首要功能就是遮风、避雨、防野兽,这完全不同于现代都市里的住居建筑。因此,怒族建筑的主体界面比较封闭,用地方材料包裹的四个界面较少留洞口。这些民居建筑界面中只有“门”洞,还没有完整意义的“窗”。凡建屋必立“门”,而门设置得比较矮小,并设置较高的门槛。同样是为了防野兽闯进住屋。此外,“门”在怒族信仰中还具有独特的寓意:有好的朝向,就不愁吃穿。因此,大门通常选择朝向日出或者河谷山峰。这在老姆登案例中比较典型。

由于界面比较封闭,室内的自然采光、通风效果明显不足。为了解决这些难题,怒族人通过界面的构造处理来达到必要的功能。无论是竹篾墙、木板墙,还是石砌墙与夯土墙,围护结构体均采用了上下两部分处理: 在约1.8米以下的界面比较严实,1.8米以上的墙体界面往往采用了留出空隙或是虚实相间的格栅做法。在南部老姆登的案例中,墙体主要采用的是竹篾墙,1.8米以下的竹篾墙编制中均留的孔隙较小,1.8米以上的竹篾墙面编织空隙加大。通过编制的方法与空隙处理,室内的采光与通风效果得以改善。在北部秋那桶的案例中,主体界面的木板搭接时进行了留缝处理。在屋顶与起居空间之间增加了架空层,并局部设有天窗。这些做法在避寒遮雨保暖、免受野兽侵犯的同时,一定程度上改善了室内的自然通风与采光效果,使得上下形成气流,带走室内烧烤产生的部分烟灰(图2)。

此外,怒族民居建筑界面具有存储收纳生产、生活道具的功能,真实地呈现了生活生产状态(图3)。无论是老姆登的案例还是秋那桶案例,在入口一侧的墙面处,常利用木柱、木板垂直悬挂怒族标志性的柴刀、弩弓等农具,或利用竹篾墙、夯土墙、石头墙、木楞墙的缝隙设置竹木栓,来悬挂背包、衣帽、镜子、玉米、竹篮等等各种生活小用品。这种存纳物品的功能与现象在怒江州地区的居住建筑中非常普遍,其中原因之一就是实用方便,在进出家门时顺手在墙面安放工具,使用时能在最短的时间内找到物品直接取用,符合人体尺度,这些放置物品的高度均在一个普通怒族居民伸手可接范围内;同时节省空间,由于这些物品均垂直依附悬挂在围护结构的界面上,没有占用室内外的空间,也省去各种家具容器的制作。

3. 坡屋頂

“屋宇”是原始居民遮风避雨的重要围护结构。屋顶的结构相对于基础与墙面来说,最为复杂;也是原始住屋先进于岩居与巢居的重要标志。绝大多数的怒族民居建筑主要采用两坡屋顶。在怒江北部,一些辅助建筑采用单坡顶。怒族民居建筑坡屋顶断面结构主要是人字形,上面铺设椽子和檩条,顶部覆盖茅草或者木片瓦等,用竹篾捆扎固定。这种人字形两坡顶(图2)诠释了建筑屋顶的基本意义:从功能上看利于排水;从心理学来看,给人一种稳定的感觉。屋顶的结构形式在怒江南北地区有一定差异。南部老姆登案例中坡屋顶之下就是堂屋、卧室等起居空间,局部做一些横隔吊顶,用作储藏;为了加强通风效果,两片倾斜屋顶的山脊处留有孔隙,形成了一个通风带。因此室内屋顶空间形态有一些变化。北部秋那桶案例中采用的是双层单坡屋顶,在坡屋顶之下有一个平屋顶;于是在平屋顶与坡屋顶之间形成了一个低矮的架空层,用以晒谷储藏以及起到保温隔热作用。同时,屋面材料也是丰富多样,常见的有石片瓦、小木片瓦或者茅草等。其中,茅草房顶相对使用时间短,一般8~10年需要修复,或是草顶内外翻转或是替换茅草。由于茅草取自于住屋附近的山上,相对容易获得,成本较低,因而,茅草顶依然被沿用,是其传统聚落的特色。清道光《云南通志》就有记载:“其居住处结草为庐,或以书皮复之。”

从上述三种形态的表征语言,可以看出怒江地区的少数民族民居建筑体现出人地关系的主要特征:建筑基础的独特形式是对于坡地地形的响应,墙体的封闭性及其多义性应对了自然环境的挑战以及生活多样化需求,坡屋顶形式则是出于地方气候以及储藏功能的考虑。这些形态语言体现了怒江地区少数民族因地制宜的人地关系。

四、 民居建筑中的空间语言

如果说建筑形态与材料语言揭示的是人与地的关系,那么空间语言将揭示人与人的家庭文化与其社会逻辑。无论是文字记载、问卷调查、实地勘察,还是平面分析与空间体验,怒族民居建筑空间布局有两个特殊意义的空间——火塘空间与廊下空间。从空间句法的分析也可以发现,这两个空间的整合度与关联性比较高[18]。

1. 火塘空间及其意义

在怒族民居的平面布局中,相比卧室等房间,堂屋空间面积最大,位置相对中心。堂屋也是接待客人的重要场所,也是家庭活动、聚餐、长辈居住的地方。两侧的房间才是其他家人的卧室兼储藏。堂屋的最核心部位就是火塘,上面安置铁三脚架,是家庭生活的重要设施。

秋那桶、老姆登案例中火塘所处的空间位置有所区别。从空间句法的深度数值分析来看,秋那桶案例火塘的私密性明显高于老姆登案例。老姆登村位于原怒江州州府碧江县的必经之路上,较早、较多地接受了傈僳族等外来文化的影响,布局比较开放;而秋那桶村位于贡山县较偏远的边境上,受外界影响较小,同时受到曾经统治阶级的藏族文化的影响[5],空间布局比较内向。

同时,从实地考察与调研来看,两个案例中的火塘空间在家庭生活中必不可少,主要有四个功能:一是用火塘煮烧食物,家人并围着火塘吃饭;二是烧柴取暖,由于怒江地处高山峡谷,气候变化异常,夜晚气温较低,火塘起到了很好的加温作用;其三,火塘是家庭与邻里聚集的场所,一旦遇到喜事大家会围绕火塘跳舞欢庆。火塘空间也是举行新婚等传统仪式的重要场所。

此外,火塘是怒族家庭最神圣的地方,隐含着家庭长幼的秩序关系。火塘靠内的正前方往往是老人长辈的位置,左右两侧为儿女辈位置,其他才是孙辈的位置。这是对家庭秩序的尊重。这也表明长者是家庭秩序的中心。怒族火塘也隐含着家庭结构的变迁与分异。火塘一旦设立,不能移动。一个火塘相当于一个家庭细胞。如果子女结婚住房不够,则在紧挨父房处加盖新房,同时另设一个小火塘,并通过祖宗的火塘引火。一个大家庭可以拥有若干个火塘,便包含若干个小家庭。在秋那桶案例中,西南侧第一代民居建筑堂屋内的火塘为其父辈的火塘,任氏自己的火塘设在第二代民居建筑堂屋内,他妹妹家的火塘则设在第三代建筑的堂屋内。大家都围着自己的火塘而居,这就是“火塘分居制”,按照独龙族的习惯,独龙语称之为“卡尔信”。无论是北部还是南部怒族民居,火塘已经成为怒江少数民族的一种家庭文化象征。火塘已经演绎为怒族家庭生活与秩序的火塘文化。火塘原型来自于怒江地区少数民族户外集体狩猎、“刀耕火种”的生产生活方式;火对于原始生产与生活具有特殊的意义。这种围绕火生活的习惯延续到了室内的家庭生活,集中体现为火塘这一标志性的道具。由此可见,火塘的角色从生存方式、原始崇拜、生活方式演变为一种家庭结构,其意义发生了演变。

2. 廊下空间及其意义

如果说火塘区域是一种仪式性的空间,那么廊下空间则是一种日常性的生活生产实践空间。在白天,由于界面的封闭性,室内空间光线较暗,廊下空间便成为一个使用较为频繁的空间。老姆登案例的廊下空间,是由坡屋顶悬挑出建筑外墙部分所包含的半室外空间,上部有覆盖,三侧开放;宽度在2.5米左右,与建筑立面同宽。秋那桶案例中廊下空间有两种形式:第一种处于第一代与第二代建筑之间的L形缺口;第二种是处于第三代与第四代建筑的主立面前。从空间句法的分析来看,廊下空间的视线可达性与整合度是最高的,特别是出入口之处。同时从空间拓扑关系来看,它的关联度也是最高的,即在交通组织与空间连接方面起着枢纽作用。从采访调研、实地考察情况来看,廊下空间的主要作用包括四类。

第一类是用于从事织布纺织、制作弩弓、修理工具、炒茶叶、临时圈养小家畜等生产性活动。这类活动一方面需要一定照度的光线或者需要一定尺度的空间,而有限的室内空间则难以容纳。第二类是用于进行洗漱、洗菜、舂米、晾晒衣物、整理家务、喝茶等生活事件。这类活动需要用水也需要一定的光照度,廊下空间比较适合。第三类是用于存放食物(玉米)、竹木容器、较重的生产工具等。这类物品不宜被雨水淋湿,放置在廊下空间是一种权益策略。此外,廊下空间连接着堂屋、卧室、储藏、下层家畜、上层储藏等各种空间,起着交通纽带的作用,即第四类作用。

如果说火塘空间隐含的是家庭内部的长幼秩序,那么廊下空间还隐含了邻里交往的一种社会空间。这种空间的位置相比火塘空间更具开放性,是由内向外的视线与由外向内的视线交汇之处,因而视线关注度就比较高。同时,廊下空间是家庭空间与外部社区空间的交界处。在调查中,秋那桶案例中的L型廊下空间,朝向庭院,为邻里活动提供了交往场所。如在雨天,廊下空间便成了邻里孩子做游戏玩耍的好去处。老姆登案例中的廊下空间呈长方形,朝向山谷,成为鄰里打招呼的入口空间,也是老人消磨时光、邻里孩子闲聊交流的地方。因此廊下空间是家庭生活与邻里生活的过度空间,接纳了一部分社区交往的功能。

从火塘到廊下折射了怒族家庭社会空间的微变,演绎了家庭生活向邻里生活的转移。这种变化可以运用空间句法的分析软件进行定量化比较,并且从空间句法的整合度(integration)与其深度值可以得到佐证。在老姆登案例中,廊下空间的深度数值最高,表明公共性与其可达性最好,尤其是入口处(图4),其次是堂屋(火塘空间);同时,空间句法分析也显示出廊下空间与其他空间的关联性最好,至少有5种选择的路径。在秋那桶案例的第一代建筑中,相比堂屋与卧室,门廊的公共性与可达性也为最佳(图5)。此外,数值分析表明:老姆登案例空间整体深度值高于秋那桶案例,特别是廊下空间,可见老姆登案例的开放度、可达性及其整合度较好。这也隐含了不同微观地理与气候对于建筑空间布局的影响:怒江流域北部地区相对寒冷,建筑空间组构倾向于集中内向。

怒族建筑形态语言与空间语言并非各自为政,而是统一在一个整体之中。这可从建筑的剖面空间进行考察。在沿着火塘的区域剖切获得的建筑空间结构中,也可以清晰地发现各种活动在空间中的分布规律及其相互关系:底层的坡地与家畜,中层的堂屋(火塘)与家庭活动、廊下空间与日常实践,上部的屋顶结构与储藏空间,再上者为天空。随着外在条件气候、昼夜时间与季节的变化,人居活动从室内到廊下也相应地轮回调整。值得注意的是,不管南北案例的何种基地,建筑正立面均朝向江面或者溪水。民居建筑的四周布置了种植地,人们可以从中获得玉米与小麦等日常的主食。总之,从断面及其总体关系来看,自然环境与建筑、坡地与动物、动物与人、人与人、人与建筑、建筑与地形之间的关系是均衡的系统。传统民居在天与地之间为人的生活、生产提供了一个平衡系统(图6)。

這种人、建筑与自然地理的平衡系统也呈现在怒族建房的风俗习惯之中。怒族住房建造之前先由祭师相地,选择靠山面水的江边坝地(老姆登案例)与山腰台地(秋那桶案例)。其次,会选择每年12月雨水较少的季节开工,“这一天,在木匠指挥下,大家把新房主体构架所需的柱、梁、椽、门框以及地板、做墙壁用的圆木或木板、盖顶的房头板或石片、夯围火塘土的木框架、火塘上的祭架等一一制好。然后平地基、立桩柱、上横梁、铺地板、留出火塘的位置、立中柱、搭墙、上房梁、盖顶”[19]。通常是,“一家建房,全村来帮忙”夏瑚在《怒俅边隘详情》中描述道:“今年种此,明年种彼,将住房之左右前后土地分年种完,则将房屋弃之也,另结庐居,另坎地种。”怒江地区的少数民族由于生产方式的原因经常会迁徙。。怒族民居的建造过程实质上是一个集体协作的过程、社会自组织的过程。

五、 结论

前文的分析研究可以归纳为三点启示。

首先,形态与空间是认知与探寻怒族住屋文化遗产价值的两种基本语言。在只有砍刀与弩弓等简单工具条件下,怒族建筑的形态、空间是最直接、最朴素的地域文化表征语言。一方面,乡土基础、围合界面以及坡屋顶等建筑形态语言呈现了怒族人微观地理中的人与地之间朴素的根植关系——融生产、生活于一体的栖居模式;另一方面,火塘、廊下空间展现了怒族家庭、邻里之间人与人的社会秩序——群居逻辑的遗风。但是,怒族民居的形态与空间语言的表征功效各有所长,形态语言难以表征空间中的社会秩序,空间语言难以完整地解释住屋建构中隐含的人地关系。只有两者共同协作,才能真正揭示怒族原始住屋的文化密码——和谐的人地关系、家族乃至邻里空间的组构机制;同时,显示了一种独特的民族性与传承性。

其次,微观地理视野拓展了文化遗产的丰富性与多样性研究。对怒族民居南北两个案例的比较研究充分阐明了:怒族建筑形态与空间语言并非固化不变的,而是随着怒江沿岸微观地理与人文环境的变化而流变的,呈现出丰富的地域多样性。因地理、气候环境等因素的影响,北部的怒族建筑布局集中内向,主要采用井干式与干栏式的混合结构;南部怒族建筑空间布局开放,结构采用“千脚落地”的干栏式形式。由于受到周边藏族、傈僳族文化的影响,北部怒族建筑的屋顶构造采用的双层结构廊下空间的形态、堂屋的空间位置、火塘的形态尺寸明显不同于南部的怒族民居。南部民居建筑屋顶采用内设隔层的做法。这种同一民族系统中的多样性可以借助微观地理视野来揭示形态与空间的流变。

此外,在微观地理视野下考察建筑文化遗产需要不同的研究方法。基于理性的空间句法分析可以清晰呈现民居建筑中二维的空间深度数值及其相互差异性空间句法(Space Syntax)是英国伦敦大学巴特雷特建筑学院比尔(Bill Hillier)教授及其团队借助计算机语言研发的一套独特的理论、方法与技术,主要运用Depthmap等软件模拟分析人(agent)在空间(平面)中的视线与活动轨迹,描述建筑与城市空间之间的拓扑、几何、距离等关系,考查空间局部与整体的属性关系。室内空间的关联度主要对人在空间中的视域关系进行分析,关联度数值大表示空间内视域较好,代表空间内部的可视性较强,有更多的机会发生视线的交流;反之,可视性则较差。,但是对于建筑实体中隐含的文化信息、生产生活故事,则需要借助文本分析、现场调查、图像解读的质性分析。例如,对两个案例中廊下空间的实际使用与建造工艺调查,更加具体形象地展现其内在活动与意义[20],丰富了对廊下空间的数值认知,不仅找到了地域的差异性也了解这种差异性的社会文化逻辑。

综上所述,微观地理为解读民居建筑遗存的自然与文化密码提供了一个认知媒介:一方面可以追寻与分析建成环境中的人的信息、地的信息与两者作用的机制及其特征,另一方面为其可持续发展与创新活化提供了思路。当然,怒族原始住屋的这些特征与价值也面临着如何创新发展的挑战:对于原生态的空间形态与现代生活需求之间的矛盾、地方传统材料与生态保护之间的矛盾、火塘文化与室内环境卫生之间的矛盾等等,这些有待于进一步研究。

Anetta KepczynskaWalczak. Envisioning Architecture: Image, Perception and Communication of Heritage[M]. Lodz: Lodz University of Technology,2015: 8.

[2] Ansell, Nicola. Childhood and the Politics of Scale: Descaling Childrens Geographies?[J]. Progress in Human Geography, 2009,33(2):190209.

[3] Hillier, Bill, and Julienne Hanson. The Social Logic of Space[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1984:140145.

[4] Hanson, Julienne, Bill Hillier, and David Rosenberg. Decoding Homes and Houses[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 156.

[5] Philippe PoullaouecGonidec. Uncovering Landscape Values and Microgeographies of Meanings with the Goalong Method[J]. Landscape and Urban Planning, 2014,122:108121.

[6] Knight, Jasper. “A Land History of Men”: The Intersection of Geomorphology, Culture and Heritage in Cornwall, Southwest[J]. England Applied Geography, 2013,42:186194.

[7] 朱士光.汉唐长安地区的宏观地理形势与微观地理特征[C]//中国古都学会. 中国古都研究(第二辑)——中国古都学会第二届年会论文集. 杭州:浙江人民出版社,1986:8395.

[8] 景贵飞.微观信息地理概念及其特征[J].地理与地理信息科学,2005,21(2):15,15.

[9] Graham, Brian, Greg Ashworth, and John Tunbridge. Geography of Heritage: Power, Culture and Economy[M]. London: E.Amold,2000:256260.

[10] [美]刘易斯·芒福德.城市发展史——起源、演变和前景[M]. 宋俊岭,译.北京:中国建筑工业出版社,2005:574.

[11] Núnez Andrés, Ma Amparo, and Felipe Buill Pozuelo. Evolution of the Architectural and Heritage Representation[J]. Landscape and Urban Planning, 2009(91):105112.

[12] 周尚意, 唐顺英. 浅析文本在地方性形成中的机制和作用[J]. 地理科学,2011,31(10):11591163.

[13] Wilson, Gregory B., and Alison J. Mclntosh. Heritage Buildings and Tourism: An Experiential View[J]. Journal of Heritage Tourism, 2007, 2(2):7593.

[14] Knox, Paul, and Steven Pinch.城市社会地理学导论[M].柴彦威等,译.北京:商务印书馆,2009:52,253.

[15] ThiisEvensen, Thomas. Archetypes in Architecture [M]. Oslo: Norwegian University Press,1987: 334.

[16] 陆邵明.建筑体验:空间中的情节[M].北京:中国建筑工业出版社,2007:7.

[17] 张钦楠.有巢氏——中国第一名建筑师与他的“原始屋”[J]. 北京规划建设,2008(3):171173.

[18] Hillier, Bill. Space Is the Machine: A Configurational Theory of Architecture[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1996:110124.

[19] 张跃,刘娴贤,论怒族传统民居的文化意义[J].民族研究,2007(3):5464.

[20] 《怒江傈僳族自治州文物志》编纂委员会.怒江傈僳族自治州文物志[M].昆明:云南大学出版社,2007.

Taking Nu peoples vernacular dwellings as an example, the paper illustrates the value of these houses and their representation elements by analyzing the text, image, space and data. Furthermore, it points out that forms and spaces are basic language to present its cultural social logic of heritage. In terms of morphology of Nu traditional houses, the bottom overhead construction reveals the strategy to deal with the natural slope of the site; the walls with vernacular materials stand on the structure and undertake multiple functions, such as ventilation and lighting in and out; the slope roof made of local materials drain rain off on time and keeps something inside for future use. In terms of space, the living room with a fireplace provides space for ritual activities, implying the relationship between the older and the younger; the porch space with open sides accommodates daily activities and communication, implying the relationship between neighbors. All these elements work together to show the strategies of Nu houses in the microgeographical site and also represent Nus wisdom of symbiotic relation between man and land.With the view of microgeography, the author tends to represent the interaction between man and sites, memory and place, as the language of space is inclined to represent the relationship between this and that man.With the geographical environment changing, the forms and spaces of Nus cottages show rich regional diversities. Due to the local weather and topography, most Nu houses in the north are built with the mixed style of wellframes and columnframes; the spaces are usually organized with centralized models;the walls are made of woods and the roofs of doublelayer gallet. By contrast, many Nu houses in the south are of the style of columnframes; the spaces are arranged with linear models; the walls are constructed with bamboo and the roofs are decorated with singlelayer thatched wood.Therefore, the author elaborates that the traditional house can be regarded as the intersection to recognize the value of heritage and microgeography, which provides a significant tool for innovative protection and revitalization of heritage and memory places in China today.

cultural heritage;microgeography;building;form;space;memory

曾靜