基于公共政策过程的环境政策审计研究

2017-07-12马志娟梁思源

马志娟,梁思源

(南京审计大学 国际审计学院,江苏 南京 211815)

基于公共政策过程的环境政策审计研究

马志娟,梁思源

(南京审计大学 国际审计学院,江苏 南京 211815)

环境政策作为公共政策的重要组成部分,在污染治理和环境保护中发挥着积极的作用。审计机关在环境政策制定、执行和终结的各个阶段发挥审计监督评价功能是环境治理的内在要求。环境政策审计能够在优化政策设计、促进政策落实、评价政策效果、服务环境治理中发挥重要作用。在回顾文献的基础上,基于公共政策过程,探讨了环境政策审计的作用机理,进而深入剖析现阶段环境政策审计的现实困境,从而提出完善环境政策审计的现实路径。

环境政策审计;公共政策过程;国家治理;国家审计;政策评估审计;绩效审计;跟踪审计;经济政策执行效果审计;政府审计;公共政策审计

一、 问题的提出

公共政策是国家治理的基本工具,是政府履行公共管理职能的重要手段,其实现程度决定着国家治理目标的完成情况[1]。国家审计机关在法定职权范围内监督公共政策制定和执行过程,评价公共政策绩效,提高公共政策质量,优化公共政策过程,服务国家治理,促进国家良治目标的实现。

环境政策作为公共政策的重要组成部分,其制定和执行情况是反映国家治理能力的关键依据,政策成败关系到公众的切身利益和国家的可持续发展。为推动国家重大决策部署和有关政策措施的贯彻落实,2014年12月,国务院发布了《关于加强审计工作的意见》。该意见提出加强污染治理和环境保护情况的审计,推动环保政策落实到位。审计署发布的“十三五”国家审计工作发展规划中也明确指出,审计要围绕加快推进生态文明建设的重大部署,始终关注资源节约集约循环利用和环境保护政策落实情况,促进形成绿色发展方式和生活方式,推动绿色发展。环境政策审计通过优化政策设计、促进政策落实、评价政策效果,在环境管理、环境治理中发挥积极作用。

本文借鉴王姝的观点,将公共政策过程划分为政策制定、政策执行和政策终结三个阶段[1]。本文的研究拟从公共政策全过程的视角出发,分析环境政策审计的作用机理,结合环境政策制定、执行和终结审计中存在的问题及其原因,探究完善环境政策审计的可行路径。文中所用案例均来源于一手调查,力求在理论上有所突破,在实践中亦能有一定的参考价值。

二、 相关文献综述

(一) 公共政策与公共政策审计的相关研究

公共性是公共政策的本质属性,也是区别于私人政策(包括企业政策)的重要标志。关于公共政策的定义,Wilson W在《行政学研究》中指出,“政策是由政治家即具有立法权者制定的而由行政人员执行的法律和法规”[2]。Lasswell H D和Kaplan A认为公共政策是“一种含有目标、价值与策略的大型计划”[3]。上述观点把公共政策限定在法律法规或是政府计划的范围内。事实上,公共政策的表现形式不仅局限于法律规章、政府计划,还应该包括政府的行政命令、策略、决议、政府领导的书面或口头声明和指示等,其本质在于解决公共问题。

公共政策过程则是公共政策从产生到终结的全过程。关于公共政策过程的划分主要有以下几种观点。根据Lasswell H D的观点,决策过程可以分为七个阶段:信息、提议、制定、合法化、执行、终结和评估[4]。在Lasswell H D七个阶段的基础上,Brewer G D提出启动、预评、选择、执行、评估和终结六个阶段[5]。国内有学者将公共政策过程概括为七个主要阶段:问题构建、议程设定、政策规划、政策决定、政策执行、政策评估、政策终结[6]。王姝将公共政策过程分为公共政策制定(问题构建、议程设定、政策规划、政策决定)、公共政策执行和公共政策终结(政策评估和政策终结)三个阶段[1]。

国外学者针对公共政策审计方面的研究可以追溯到20世纪50年代。公共政策评估是与公共政策审计相关的概念,然而两者并不等同。公共政策评估是指公共政策评估主体根据一定的政策评估标准和程序,对政策系统、政策过程和政策结果的质量、效益、效果等方面进行评价或判断的一系列活动,其目的是改善公共政策系统,提高公共政策决策质量,保证政策目标实现。公共政策审计由于其独特的地位及特点,能够弥补公共政策评估独立性低、权威性弱以及信息不对称的问题,提高公共政策评估的客观性和全面性,增强公共政策评估结论的公信力。Lasswell H D就公共政策评估和审计的标准进行了探讨[7]。Dunn W N提出了公共政策评估的适应性标准[8]。除了开展公共政策审计方面的理论研究之外,一些国家的审计机关同时开展了公共政策审计实践。例如,法国宪法将评估公共政策及政策审计作为审计法院的一项单独职能。美国政府责任办公室(GAO)作为政府的独立监督部门,通过公共政策审计与评估,在国会和联邦事务中发挥着举足轻重的作用[9]。德国《联邦预算法》也明确将对政策的合法性审查列入公共政策审计的内容。

我国审计机关对于公共政策执行情况的关注始于21世纪80年代[1]。国内一些学者在公共政策审计研究方面进行了有益的尝试。曾稳祥论述了政策评估审计的重要性并提出了建立推动国家治理转型导向的审计项目计划和成果整合机制等建议[10]。谭志武等人就政策执行跟踪审计的定义、目标、内容等进行了研究[11-13]。秦荣生对经济政策执行效果审计的评价标准体系进行研究后认为,经济政策执行效果审计应主要考虑政策的合法性、科学性、合理性、适用性、可操作性、绩效性等指标[14]。罗涛对巴西政府财务审计报告进行分析后,建议积极拓展政府审计的经济政策评估功能[15]。

(二) 环境政策审计的相关研究

环境政策是公共政策的重要组成部分。环境政策审计既是政府履行环境管理职能、治理生态环境的有效途径,也是监督政府治理生态环境的有效手段[16]。目前国外研究环境政策审计的文献较为缺乏,有关环境政策审计的内容仅在环境审计的相关文献或资料中有所涉及。美国环境保护署在1986年发布的《环境审计政策声明》中指出,环境审计是对企业和组织是否符合环境保护要求所进行的系统、经常性和客观的审查,其内容包括:遵守环境政策法律法规的情况、环境管理的有效性以及环境污染行为*详见https://www.epa.gov/compliance/environmental-auditing-policy-statement。。欧盟在《欧盟生态管理与审计计划》(EMAS)中提出,环境审计应关注被审计单位实施环境政策的正确性与有效性,其内容包括:预先评估环境效果、制定并实施监控程序、是否遵循环境政策以及环境信息公布的及时性*环境审计的对象不仅包括政府,还包括企业和其他社会组织,而本文所探讨的环境政策审计对象仅为政府。。

国内一些学者虽然尚未对环境政策审计展开系统研究,但是目前环境绩效审计*最高审计机关国际组织(INTOSAI)在《开罗宣言》中认为,环境审计包括财务审计、合规性审计和绩效审计。政府环境绩效审计包括:对政府执行环境法规情况的审计;对政府环境项目的绩效审计;对政府非环境项目的环境影响审计;对环境管理系统的审计;对计划的环境政策和项目进行评估。的相关研究已关注到了环境政策的效率性、效果性。陈希晖、于波认为应在宏观层面对环境政策的效果进行评价[17-18]。受托环境绩效责任包括制定科学合理的环境法律、环境政策和环境制度,相应地,环境绩效审计的内容就是评价环境法律、环境政策和环境制度的科学性和合理性,经过反馈的审计信息是政府制定环境政策制度的重要依据[19]。在环境绩效审计的评估指标方面,于波在借鉴ISO14031等环境绩效评估准则之后,建议采用分层次的方法制定适用性较强的指标体系,并建议将环境绩效标准分为包括国家的方针、政策和法律法规等宏观层次标准在内的三个指标体系[18]。

综上所述,在公共政策审计研究方面,学者们针对公共政策执行跟踪审计和政策执行效果审计进行了有益的探索。具体就环境政策审计研究而言,以往文献中已涉及环境政策审计的内容,在环境绩效审计的相关研究中已关注了环境政策的效率性、效果性。也就是说,环境政策终结阶段的环境绩效评价已受到关注,然而环境政策制定阶段与环境政策执行阶段的审计却没有引起应有的重视。总而言之,目前国内外学者针对环境政策审计的系统、深入、细致的理论研究还很欠缺,无论是理论层面还是实践层面都处于起步阶段。尽管如此,上述研究还是为本文提供了基础,是不可或缺的先期探索。

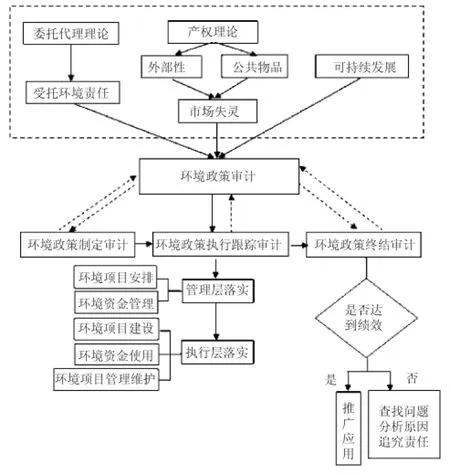

三、 环境政策审计的作用机理

环境资源作为公共物品,具有明显的外部性,因而政府有必要采取一些管制措施进行必要的干预。受托环境责任存在于环境资源的委托代理关系之中,政府接受了特定经济资源或权力而从事环境管理,并承担报告其管理状况的义务。环境政策是为了满足社会和生态可持续发展的要求,由政府制定并组织实施的一系列旨在履行受托环境责任、弥补市场失灵的制度安排。作为公共政策的重要组成部分,环境政策的成败至关重要。环境政策审计是基于受托环境责任,对中央和地方政府履行环境责任、制定和落实环境政策的情况进行鉴证和评价的活动。

图1 环境政策审计的作用机理

根据环境政策制定、执行、终结的过程,环境政策审计的内容包括环境政策制定审计、环境政策执行跟踪审计和环境政策终结审计(图1)。审计机关在法律授权范围内,以独立的形式在环境政策的执行和终结阶段,采集跨部门、跨层级、跨行业、跨区域的信息,在此基础上进一步分析、梳理和归纳,然后将环境政策执行情况的相关信息反馈给环境政策制定部门,作为政策制定部门决策的重要参考。

环境政策制定审计是对环境政策的科学性、公正性和可行性进行审计和评价,并且关注环境政策与其他有关政策之间的协调情况。在环境政策制定过程中,审计机关可以凭借信息优势与职业经验,为政策制定提供必要的咨询服务。审计机关在法定的职权范围内,收集跨行业、跨部门的数据或信息,进而基于审计人员的职业判断,运用审计技术方法对其进行分析、提炼、判断,为政策制定提供前瞻性的审计建议,最大限度地提高政策制定的科学性、公正性和可行性。

环境政策出台前虽然经过多方充分论证和博弈,但实际运行状况与预期结果之间可能会存在偏差,这就需要审计机关对环境政策执行的管理层和执行层的政策执行情况进行跟踪调查。环境政策执行跟踪审计是对环境政策执行的全过程进行监督与评价,重点关注环境专项资金的管理、使用以及环境项目的建设、管理、维护情况。在这个阶段,审计机关主要审查环境政策执行者的行为是否合法合规,是否履行了必要的义务,约束监督政策执行主体的行为,确保政策的有效落实。

环境政策终结审计以环境政策绩效评价为核心,比较某项环境政策出台前后环境保护效果的差异,对环境政策效果进行评估,为进一步推广应用或环境问责提供参考。在这个阶段主要包括两点内容:环境政策绩效评价与政策的后续反馈。审计机关作为独立第三方,所开展的环境政策绩效评价不同于环境政策评估,虽然两者在内容上高度相似,但是审计评价具有天然的独立性与权威性,在审计取证、分析、归纳的基础上,运用专业的审计技术方法和职业判断,对环境政策过程和效果做出评价。在绩效评价的基础上,对于效果突出、值得借鉴推广的环境政策,可以继续执行并推广应用;对于需要改进的环境政策,可以结合审计建议,进行修订完善;对于毫无效果或者产生负面效果的环境政策,需要立刻废止,并对有关部门或人员严肃问责。

四、 环境政策审计的现实困境

随着国家对环境问题的重视,环境政策在环境污染治理和生态环境保护中发挥了积极作用。环境政策审计以环境政策为对象开展审计监督评价,重点关注环境政策全过程,即环境政策的制定、执行和终结阶段。但是,目前环境政策审计尚存在一些问题,影响其有效发挥应有的作用。

(一) 环境政策制定审计:预防功能缺位

世界各国的环境治理实践经验表明,环境治理模式大都经历了从“末端治理型”到“预防整治型”和“综合治理型”的转变。我国正在逐渐形成“全程一体化”的环境政策作用机制,从“事后治理”发展到“全程监控”。其中,政策制定是决策的核心环节,环境政策制定程序的科学性和合法性对政策执行和目标完成起关键作用。然而,目前的环境政策审计具有明显的“滞后效应”,较少对政策制定阶段开展审计,未能发挥“免疫系统”的事前预防功能。

在环境政策制定阶段,上下级部门、同级各部门之间存在利益博弈,加上沟通协调不畅,因而会产生信息不对称,进而引起激励不相容。在相关约束较弱甚至欠缺的情形下,政策制定者在环境责任履行过程中容易出现偏差,损害利益相关者的利益。同时,各地区环境污染治理客观情况千差万别,主管部门的审计监督意识较为薄弱,往往是项目完工后,地方政府才要求审计机关对项目建设情况进行审计;同时,审计机关的自身能力建设仍待加强,未充分重视环境政策制定环节,在审计计划中未能体现对环境政策制定环节的监督,对政策制定的前期调研、科学论证和项目试验缺乏了解,难以在环境政策制定过程中发挥“免疫系统”功能。环境政策在制定阶段未经过科学、充分的调研,再加上审计机关对环境政策制定过程的监督缺失,导致环境政策效果往往不尽如人意。

在项目的调研、立项阶段,审计机关未能及时介入,项目的科学性、合理性、可行性没有得到有效评价,这直接导致项目的实施难以达到预期成效。在环境政策制定阶段审计机关未能及时发挥预防功能的主要原因如下。一是在政策制定和项目前期论证阶段,政府机关缺乏审计监督的意识,导致审计监督在环境政策制定过程中的作用没有得到充分发挥,这是环境政策制定审计缺失的重要原因。二是绝大多数审计人员对环境污染了解较少,缺乏相关专业知识,缺乏环境政策制定的审计经验,在审计计划中未安排环境政策制定审计,造成审计未能参与政策制定过程和项目的前期论证、试验和批复。三是各个地区环境污染治理的现实情况千差万别,给政策制定部门和审计机关带来了巨大的挑战,同时由于审计成本的限制,审计机关未能针对各个地区的现实情况开展深入细致的调查。

(二) 环境政策执行跟踪审计:揭示功能弱化

政策执行是实现政策效果的直接过程,政策执行主体的行为选择直接影响政策执行质量。在我国,地方政府是环境政策执行的主体,在政策执行过程中发挥着主导作用。在环境政策自上而下的执行过程中,地方政府与中央政府互相博弈,导致环境政策执行出现异化,出现了“选择性执行”“曲解式执行”“象征性执行”“附加式执行”“抵制式执行”“替换式执行”等环境政策偏差现象。一些地区以项目通过验收为环境政策执行的终点,没有对项目进行后续的管理维护,环境项目的质量和效果大打折扣,甚至给当地环境和人民生活带来负担。例如,某县5个乡镇建设完成并通过验收的26个垃圾中转站,其中3个垃圾中转站因道路施工,在建成的第二年就被拆除。由于缺乏日常维护和管理,目前只有9个中转站正常收集和转运垃圾,其余均处于闲置状态,即将废弃*文中数据均来自第一手的调查资料,但隐去了具体地名,下同。。

环境政策执行跟踪审计应该对环境政策执行的全过程进行监督与评价,重点关注环境专项资金的管理、使用以及环境项目的建设、管理、维护情况。一方面监督评价政策执行主体的履职尽责情况,评估政策执行主体的行为选择对政策执行效果的影响,监督约束政策执行主体,确保政令畅通;另一方面,发挥审计揭示功能,揭示阻碍政策执行的因素,提出审计建议,发挥审计机关的信息传递功能,促进政策执行过程中的信息沟通,避免政策执行偏差。目前审计机关已经开展了环境政策跟踪审计,对相关财政资金拨付使用的合规性、合法性,项目建设的进度、管理、维护等情况进行审计监督,但是,审计机关对环境政策执行的监督仍存在一些短板。各级审计机关在制定审计计划、分配审计任务、安排审计人员时,还没有对环境政策执行跟踪审计予以足够关注,未能针对环境政策执行跟踪审计目标做到有计划的安排审计计划和审计项目。各级审计机关熟悉环境政策跟踪审计的专业人员较少,缺乏相关的审计经验,还未能全面开展环境政策跟踪审计。目前主要对环境政策资金使用的安全和效益、工程项目建设进度、环境污染治理效果等方面进行事后审计,对环境政策执行审计的目标、重点、方式方法、内容、程序等基本要素还在摸索中。当前审计机关主要精力集中于部门预算执行审计、政府投资审计、专项资金审计、领导干部离任和任中审计等业务,审计任务重、时间紧,在审计资源有限的条件下也难以深入开展环境政策执行跟踪审计。

部门间千丝万缕的利益关系削弱了审计监督的独立性,弱化了审计揭示能力,这是阻碍审计机关深入开展环境政策跟踪审计的重要因素。由于审计机关是政府的一个监督执行部门,不参与利益分配的相关决策事项。因此,审计人员的工资薪金、福利待遇、年终考核、人事调整等诸多方面受到其他部门的影响。有些问题在审计中已经被发现和取证,但是被审计单位会通过各种途径给审计机关施加压力,对审计结果进行干预,被发现和查处的问题往往大事化小,小事化无,甚至有些严重问题不仅未能按照正当程序进行处理处罚,在审计报告中也未能得到体现。例如,某市审计局审计调查发现,某地5个生活污水处理厂在建设完成之后的三年内未处理污水。但在审计报告中却表述为:由于污水管网建设进展缓慢,收集的污水仍存在雨污合流状态,正常收集的污水浓度偏低,达不到设计规定要求,已通过验收投入运行的部分污水处理厂未能起到处理污水的作用;个别污水处理厂由于供电线路没有架设到位,至今未能开机运行。这种相对模糊的表述,导致审计没有真正发挥揭示功能。

(三) 环境政策终结审计:绩效评价片面化

环境政策绩效评价与环境问责是环境政策终结审计的主要内容。环境政策终结审计以环境政策绩效评价为核心,比较某项环境政策出台前后环境保护效果的差异,对环境政策效果进行评估,为进一步的推广应用或环境问责提供参考。然而,在现阶段的环境政策终结审计中,环境政策绩效评价体系还未完全建立,以绩效评价为基础的环境问责机制也未完全有效落实。目前,环境政策绩效评价处于探索和起步阶段,只停留在对单个环境污染治理项目进行环境绩效评价,未能实现对环境政策进行系统全面的绩效评价。长期以来,在环境绩效评价上还是存在片面强调“经济增长是硬道理”的论调,GDP成为衡量各级政府政绩的唯一标准,现实中存在一些“环境治理为经济发展让路”的情况。在缺少统一规范的环境政策绩效评价体系的情况下,环境责任界定、评价难以形成共识,进而导致责任追究也难以有效落实。环境问责大多停留在报告中,还未在实践中完全落实,未形成环境问责常态化机制。

在环境政策终结审计阶段,难以有效开展全面绩效评价的原因有两点。第一,由于环境污染治理和环境保护涉及面广,各地区的环境状况、地理情况、经济社会文化发展水平等条件各不相同,环境政策绩效评价体系的形成需要一个调研、总结、试点、推广应用的综合过程,需要积累一定的数据、资料以及实践经验。根据目前审计实践的情况来看,这一过程还需要较长的时间。第二,全面的环境政策绩效评价需要以充分可靠的环境信息作为基础,环境信息不充分是环境政策绩效评价面临的一大障碍。如果将环境政策执行情况真实完整地对外界公开,社会公众会对各级政府在环境治理领域的不作为有很大意见。因此,地方政府存在隐匿真实环境信息或是选择性披露环境信息的动机,为维护自身形象和追求社会稳定,不会对外提供真实完整的环境信息,这给环境绩效评价带来一定困难。

五、 完善环境政策审计的现实路径

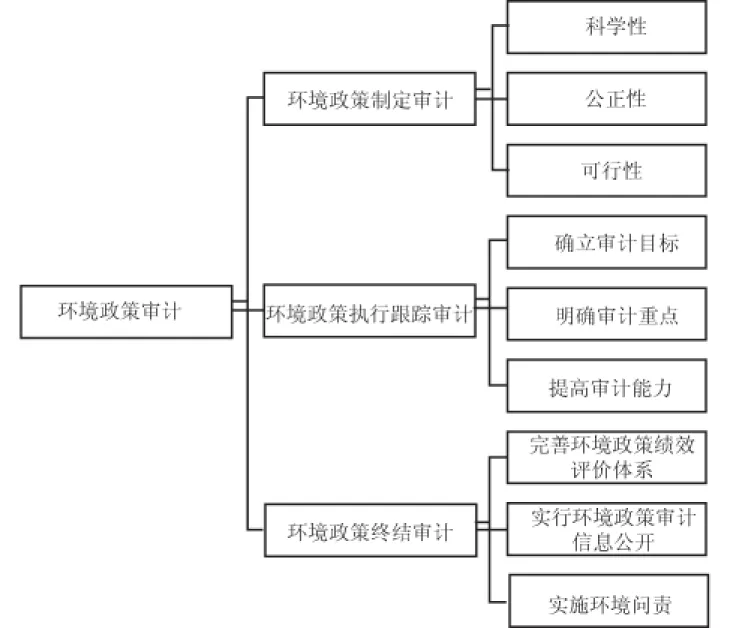

通过对环境政策过程的分析,我们可以发现,当前的环境政策审计存在较大的发展空间,加强环境政策审计、推动生态文明建设、促进经济可持续发展可以从以下三个方面入手(图2)。

图2 完善环境政策审计的现实路径

(一) 加强环境政策制定审计:及时介入,充分论证

政策制定是政府机关决策的核心环节,从环境问题出现到环境政策制定是一个复杂的系统性工程。环境政策制定通常包括问题阐述、政策目标、政策原则、政策界限、政策方式、政策程序、政策步骤等过程。环境政策虽然以相关的环境保护法律法规以及行政、司法等执行部门为中心,但是实质上在环境政策形成之前,政策的制定过程尤为重要,尤其是各部门之间对立与联合的利益博弈过程,相比于法律法规等制度规定,这更能决定现实的环境政策的性质。因此,在环境政策制定阶段,必须考虑政策制定程序的恰当性和政策本身的合法性。其中,环境政策制定程序的恰当性是指确定政策目标,对各种可行性方案进行充分的论证、科学的试验,在分析预测的基础上,对各种方案进行优化选择。尤其是在广大农村地区,各地经济发展水平、地理环境、生活习惯差异较大,环境政策制定的前期更要进行充分的可行性调研。

环境政策制定审计需要关注政府机关在上述环境政策制定过程中是否遵循了科学性、公正性和可行性的原则,例如:环境政策制定是否进行了充分的前期调研、科学的论证和合理的试验;环境政策制定是否获取了充分、有效、真实、可靠的信息;环境政策制定是否正确处理了主要矛盾与次要矛盾、短期利益与长期利益的关系;环境政策制定是否广泛听取了专家学者、政策执行部门和社会公众的意见,是否考虑了人民群众的利益与诉求;环境政策制定是否符合客观实际和基本国情,是否具有政治、经济、文化、社会、生态、技术等方面的可行性。审计机关应及时揭示政策制定中不科学、不公正、不可行的因素以及出现的违背生态文明建设、阻碍经济可持续发展的问题,并提出建设性的审计意见。

(二) 加强环境政策执行跟踪审计:覆盖审计重点,审计实时监督

1. 确立环境政策执行跟踪审计目标

确立跟踪审计目标是环境政策执行审计的首要环节,环境政策执行跟踪审计应促进环境政策的顺利执行,实现预期效果,优化环境政策执行机制,服务国家生态文明建设,促进经济可持续发展。促进政策顺利执行、确保政策执行的合规合法是环境政策执行跟踪审计的首要目标。该目标要求审计机关重点关注是否存在“有令不行,有禁不止”“上有政策,下有对策”的情况;是否存在执行不力、环境政策贯彻落实不到位的情况;是否存在不当执行、断章取义、擅自扩大或缩减政策执行范围、内容的情况。

2. 明确环境政策执行跟踪审计重点

审计重点由审计目标决定。在确立政策执行跟踪审计目标的基础上,审计机关应明确环境政策执行跟踪审计重点,对环境政策执行过程中涉及财务收支、经济效益和财经法纪的情况进行跟踪审计。环境资金是环境政策执行全过程的基础性资源,环境资金的管理和使用是环境政策执行的重要内容。环境政策执行跟踪审计应关注环境资金管理、使用情况,其中环境资金管理包括环境资金的筹集和分配。通过跟踪审计,检查是否存在滞留、挤占挪用、违规使用、配套资金未落实、管理不规范、损失浪费等问题。大多数环境资金要落实到环境项目的建设和管理维护上,因此环境政策执行跟踪审计需要重点关注环境项目建设和管理维护情况。通过跟踪审计揭示环境项目建设环节的违法违规行为,关注是否存在项目建设进展缓慢,影响效益的情况;是否存在未达到预期目标,项目建设不符合国家标准的情况;招投标是否合法合规。同时,环境项目的管理维护对于项目运行效益有着重要影响,跟踪审计还应关注项目建成后的管理和维护工作是否到位,环境项目是否按照正常运行,运行效益是否良好。

3. 提高环境政策执行跟踪审计能力

环境政策执行跟踪审计目标的系统性和内容的复杂性对审计能力提出了较高的要求。大幅度提升环境审计服务供给能力是推进我国环境审计实践的关键所在[21]。审计机关应通过创新审计技术方法、建立审计信息沟通机制、提高审计人员综合素质等途径来提升环境政策执行跟踪审计能力。

审计技术方法的创新是提升审计能力的重要环节,在大数据背景下,加强信息化建设,建立环境政策执行跟踪审计信息化系统,探索实行联网审计,充分运用政策执行部门的数据信息系统,实现审计数据的实时共享。审计人员的综合素质是政策执行审计的人力保障,通过培训学习,锻炼一批熟练掌握政策执行跟踪审计业务流程、具有扎实的专业知识、善于灵活运用审计技术方法的高层次审计队伍,促进审计人才的职业化与专业化发展。

(三) 加强环境政策终结审计:完善评价体系,落实环境问责

1. 完善环境政策绩效评价体系

环境政策绩效评价的前提是建立健全一套完整的环境政策绩效评价体系,这样才能对环境政策效果进行评价。通过环境政策绩效评价,对政策制定和执行全过程的效果进行评估,为环境政策的推广应用打下基础。环境政策绩效评价体系的构建不仅要分析环境政策的成本效益,而且应充分考虑政治、经济、文化、社会、生态等因素。评价指标和标准是环境政策绩效评价体系的核心,通过定量和定性分析,对环境项目的经济性、效率性、效果性做出客观、公正和科学的评价,全面反映环境绩效目标的实现程度。评价指标设置既要科学又要全面,结合环境政策执行的特点,可以从环境现状及治理、生态恢复和效益、经济结构调整、基础设施建设、环保能力保障、资金投入等六个方面设置评价指标。

2. 实行环境政策审计信息公开

环境政策审计过程与结果的公开透明是审计效用最大化的关键。审计机关通过审计结果公告等方式,向社会公众传递审计信息,有助于发挥社会监督的力量,提升审计工作过程与审计结果的透明度,扩大审计意见和建议的影响力。在不涉及国家或商业秘密以及隐私的前提下,审计机关可以依法公开审计结果,向公众披露环境政策制定、执行相关的审计信息,进而引导公众参与环境治理。

3. 实施环境问责

对于没有达到政策预期目标、造成资源损失浪费的情况,政府部门要分析原因,检查政策制定、执行中是否存在偏差,依照法律和有关规章制度追究相关人员的责任。建立环境问责制是强化政府环境责任、优化环境治理的有效途径之一[20]。有关部门既要对错误的、不科学、不可行的环境决策问责,也要对歪曲政策目的、选择性落实的环境政策执行行为问责;既要对滥用职权、以权谋私的行为进行问责,也要对环境政策执行过程中治理不力、推诿拖延等不作为行为进行问责。

[1]王姝.国家审计如何更好地服务国家治理——基于公共政策过程的分析[J].审计研究,2012(6):34-39.

[2]Wilson W.The study of administration[J].Political Science Quarterly,1887,2(2),197-222.

[3]Lasswell H D,Kaplan A.Power and society[M].New Haven:Yale University Press,1970.

[4]Lasswell H D.Power and society [M].Poker,1952.

[5]Brewer G D.The policy sciences emerge:to nurture and structure a discipline[J].Policy Sciences,1974,5(3):239-244.

[6]李金珊,叶托.公共政策分析:概念、视角与途径[M].北京:科学出版社,2010.

[7]Lasswell H D.The immediate future of research policy and method in political science.[J].American Political Science Association,1951,45(1):133-142.

[8]Dunn W N.Probing the boundaries of ignorance in policy analysis[J].American Behavioral Scientist,1997,40(3):277-298.

[9]徐震.美国公共政策审计评估:分析与借鉴[J].审计研究,2012(3):60-64.

[10]曾稳祥.深化政策评估审计推动完善国家治理[J].审计研究,2012(4):26-30.

[11]谭志武.政策执行情况跟踪审计若干问题的认识——基于汶川地震灾后恢复重建跟踪审计的实践[J].审计研究,2012(6):19-23.

[12]宋依佳.政策执行情况跟踪审计若干问题探讨[J].审计研究,2012(6):10-14.

[13]王平波.我国政策执行跟踪审计基本问题研究[J].财政研究,2013(2):16-18.

[14]秦荣生.政府审计新领域:经济政策执行效果审计[J].当代财经,2011(11):112-118.

[15]罗涛.中外政府财务报告审计现状比较与启示——2011年巴西联邦政府财务报告审计专题研讨会综述[J].审计研究,2012(4):39-42.

[16]冉春芳,刘学志.政府环境审计的构建:基于责任政府的视角[J].会计之友,2015(16):112-115.

[17]陈希晖,邢祥娟.论环境绩效审计[J].生态经济:中文版,2004(12):87-90.

[18]于波.环境绩效审计研究[D].厦门:厦门大学,2008.

[19]王恩山.环境绩效审计研究[D].青岛:中国海洋大学,2005.

[20]李兆东.环境机会主义、问责需求和环境审计[J].审计与经济研究,2015(2):33-42.

[21]尹律,徐光华.基于需求和供给视角的环境审计动因研究[J].审计与经济研究,2014(6):79-85.

[22]任丙强.生态文明建设视角下的环境治理:问题、挑战与对策[J].政治学研究,2013(5):64-70.

[23]唐啸,胡鞍钢,杭承政.二元激励路径下中国环境政策执行——基于扎根理论的研究发现[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2016(3):38-49,191.

[24]冉冉.道德激励、纪律惩戒与地方环境政策的执行困境[J].经济社会体制比较,2015(2):153-164.

[25]高兴武.公共政策评估:体系与过程[J].中国行政管理,2008(2):58-62.

[责任编辑:刘 茜]

A Study of Environmental Policy Audit Based on the Public Policy Process

MA Zhijuan, LIANG Siyuan

(School of International Audit, Nanjing Audit University, Nanjing 100029, China)

Environmental policy as an important part of public policy plays an active part in the environmental control and protection.It is an intrinsic requirement for the audit institutes to play an supervising and evaluating role in the different stage of environmental policy making,execution and termination.Hence,the environmental policy audit plays an important role in the optimization of policy design,the promotion of the policy performance,the evaluation of policy effect,and the service of environmental control.On the basis of the review of relevant literature,this paper first explores the working mechanism of environmental policy,then based on the public policy process,further analyses the real dilemma of applying such environmental policy at the present stage,and finally puts forward some realistic approaches to perfect the environmental policy.

environmental policy audit; public policy process; state governance; state audit; policy evluation audit; performance audit; follow-up audit; audit of economic policy execution effect; government audit; public policy audit

2016-11-05

国家社会科学基金(16BZZ070);审计署2016—2017重点科研课题(16SJ02002);江苏高校品牌专业建设工程资助项目(PPZY2015A077);江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD);南京审计大学2016年政府审计研究课题(GAS161052);政府审计学社研究课题(ZFSJXS201602)

马志娟(1972— ),女,江苏沛县人,南京审计大学国际审计学院教授,硕士生导师,博士,中国注册会计师,从事国家审计与国家治理研究;梁思源(1993— ),男,河南平顶山人,南京审计大学国际审计学院硕士研究生,从事国家审计研究。

F239.44

A

1004-4833(2017)04-0008-08