构建河北省“京津冀生态环境支撑区”的路径

2017-07-12牟永福

牟永福

(中共河北省委党校 管理学教研部,河北 石家庄 050061)

构建河北省“京津冀生态环境支撑区”的路径

牟永福

(中共河北省委党校 管理学教研部,河北 石家庄 050061)

“京津冀生态环境支撑区”是国家赋予河北省四大功能定位之一。基于京津冀地区对于环境容量和生态空间日益增长的需求,建设“京津冀生态环境支撑区”,直接关系到该区域环境质量改善和生态产品供给能力的提升,从而有利于区域绿量增加、产业转型升级、经济发展环境优化。然而,建设“京津冀生态环境支撑区”的过程同样也是一个应对挑战与抓住机遇的过程,在压力和动力“双力”推动下,必须尽快构建“京津冀生态环境支撑区”四大支撑体系——环境支撑、产业支撑、文化支撑和制度支撑,加速推进京津冀生态文明建设一体化进程。

河北省;京津冀;生态环境;生态环境支撑区

建设“京津冀生态支撑区”是京津冀协同发展的框架之一,包含了政治性和生态性两个特点:一是国家赋予河北省的政治责任,二是实现京津冀一体化可持续性的生态支撑点。建设“京津冀生态支撑区”意义重大,可以有效释放生态红利,有利于优化配置区域生态资源,有利于破解区域资源环境约束,有利于改善区域环境质量,有利于促进绿色循环低碳经济发展,有利于加强生态环境保护和治理,有利于扩大区域生态空间和提升区域整体竞争力。

一、“京津冀生态环境支撑区”的提出

建设“京津冀生态环境支撑区”是国家赋予河北省的四大功能定位之一,是产业转型升级的生态试验田,是新型城镇化与城乡统筹的生态示范区,是现代商贸物流的绿色载体,是京津冀一体化的生态基础和资源能源保障,处于重中之重的位置。

河北省“京津冀生态环境支撑区”的历史定位,来源于京津冀三地对自身的研究、判断和分析。对于北京、天津、河北三方在区域布局中各自扮演什么样的角色,2004年的“廊坊共识”已经有所讨论和涉及。2004年2月12-13日,北京、天津、河北三家坐在一起,在国家发改委地区经济司的主持下,召开了京津冀区域经济发展战略研讨会,探讨了京津冀区域发展与合作面临的形势和问题,期间会议达成了10项共识。

一是京津冀区域经济一体化可以实现多方共赢;二是当前仍然存在诸多影响、制约京津冀区域经济一体化的体制、机制和观念上的障碍;三是实现京津冀区域经济一体化应发挥“两只手”(即政府“有形之手”和市场“无形之手”)的作用,缺一不可;四是建立京津冀发展改革部门的定期协商制度;五是建立京津冀省市长高层定期联席会议制度;六是京津冀区域经济一体化应坚持“规划先行”的原则,启动发展总体规划及各专项规划;七是加强区域合作,共同构建统一、开放、竞争、有序的市场体系;八是积极、主动衔接,构建便捷、高效的现代化区域大交通体系;九是加强联防联控,积极开展水资源的保护与合理利用;十是共同举办京津冀一体化论坛、经贸合作洽谈及招商引资活动。

“廊坊共识”的达成,让河北省燃起了以生态建设换取京津支援河北经济发展的希望,拟以生态建设为突破口,打造京津冀环境一体化体系,而北京、天津通过资源补偿的方式,弥补河北经济发展上的牺牲。但是不久这个希望就变成了失望,“廊坊共识”最终只是停留在纸面上,并没有真正落实。

2011年6月29日,在“2011年京津冀区域合作高端会议”上,河北省主动提出了环首都绿色经济圈的建设方案,希望积极融入大北京首都经济圈,加快京津冀合作的步伐。为此,河北省针对北京的实际需求,精心设计了五个需要着力打造的重点项目:一是建设环首都产业带。该产业带主要有两个功能定位,一个是承接好京津地区的产业转移,另一个是利用好京津的人才科技资源;二是建设环首都城市带。以北京为中心,从东、北、南三个方向谋划新区建设,并积极推动新区及周边县市区融入大北京都市圈,提高同城待遇水平;三是建设环首都城乡一体化示范带,尽快破解“环首都贫困带”困局,变贫困带为城乡一体化示范带;四是建设环首都养老休闲度假旅游带,为北京和天津提供旅游、养老、休闲的优美生态环境;五是建设环首都生态带,以恢复和增加森林、保障环首都生态安全为目标,以荒山荒地绿化、通道绿化、风景区森林公园建设、城市森林、村屯绿化、河流水系绿化、湿地恢复与保护、森林保护、环首都经济圈的主干道及发源和流经环首都的潮白河、桑洋河主河流及多条支流和一批中小水库为重点,进行大规模植树造林。但是这个方案并没有得到北京的积极响应,“剃头挑子一头热”,最后无果而终。

历经12年的等待,河北省功能定位最终确定于2015年4月30日通过的《京津冀协同发展规划纲要》。“京津冀生态环境支撑区”这一定位是对“廊坊共识”和“环首都绿色经济圈”的提炼和提升,是基于对京津冀区域一体化角色扮演的准确判断,体现了国家战略的高度和前瞻性。

二、“京津冀生态环境支撑区”的定位依据

京津冀地区是我国经济增长的第三极,代表着中国经济的未来希望。但是,京津冀地区同样也是我国生态环境最为薄弱的地区之一,如果不解决这一问题,京津冀地区的经济增长就会缺乏可持续性,京津冀一体化进程就会受阻,中国经济的未来就会蒙上阴影。因此,国家之所以赋予河北省“京津冀生态环境支撑区”的定位,其依据主要有以下几个方面。

一是京津冀是全国大气污染最严重地区。2014年京津冀地区PM2.5年均浓度93微克/立方米,超过国家标准1.6倍。相比长三角地区和珠三角地区,京津冀地区达标天数(AOI<200)平均只有36.4%,是长三角的58.4%,珠三角的43.5%;而超标天数特别是重污染天数(AOI>200),京津冀则是73天,是长三角的4倍,珠三角的50倍。从大气污染的6项指标看,PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧,每一项指标京津冀地区都比其他两个地区高很多(表1)。

表1 京津冀地区、长三角地区和珠三角地区大气污染程度比较

数据来源:根据2014年环保部发布“京津冀、长三角、珠三角及全国74个主要城市空气质量状况”整理所得。

图1 京津冀地区人均水资源量(立方米/人)

二是京津冀是全国水资源最为短缺地区。京津冀三省市同处海河中下游流域,面积21.6万平方公里,人口1.1亿人,人均水资源仅为286立方米,远低于国际公认的人均500立方米的“极度缺水”警戒线,即使加上南水北调来水,京津冀地区仍然缺口很大。特别是北京市水资源严重短缺,2014年人均水资源量仅192立方米,只有全国平均水平的1/20(图1)。

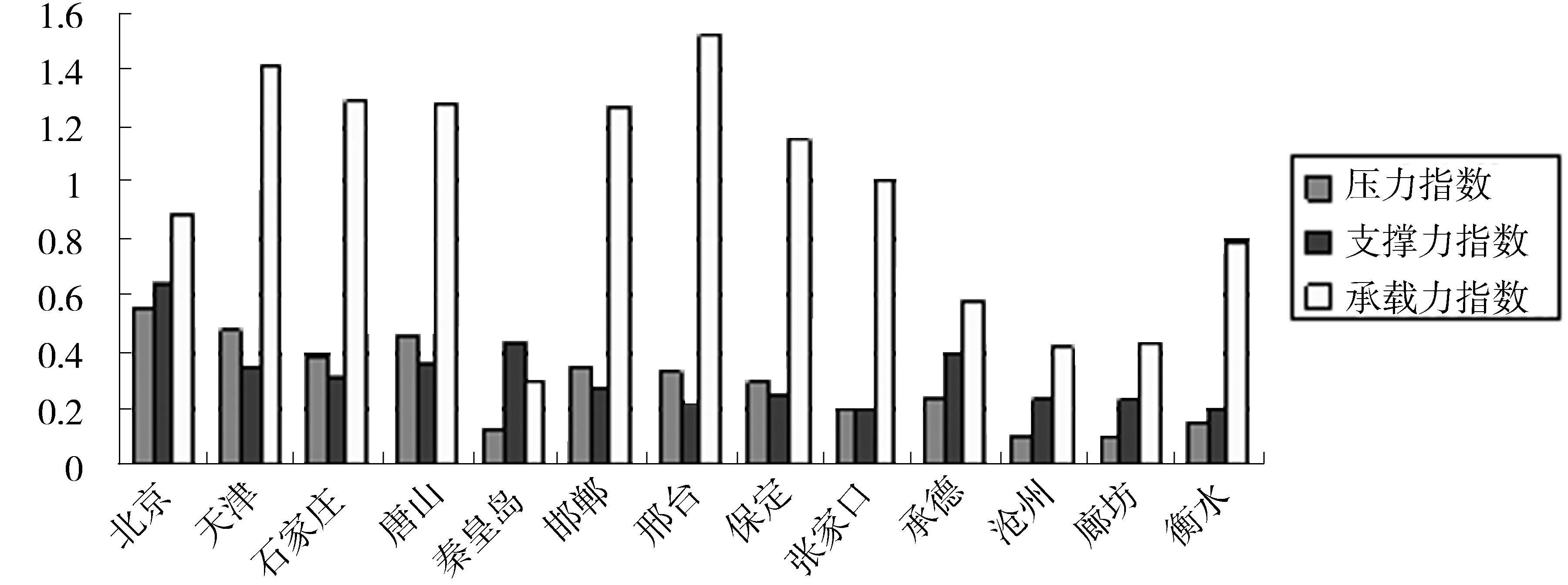

三是京津冀是全国生态资源透支最为严重的地区。京津冀地区是继珠三角、长三角之后中国的第三个经济核心区。随着京津冀地区经济增长步入快车道,2015年京津冀三地地区生产总值(GDP)合计69 312.9亿元,占全国的10.2%。但是,由于单纯追求经济快速增长而不顾及自然生态承载力,该地区经济可持续发展与生态环境承载能力的矛盾越来越尖锐。从统计数据上看,目前京津冀地区13个城市的生态承载力指数普遍偏高,天津、石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定都超过了1(图2)。承载力指数越高,说明生态资源透支越严重,生态的承载力越低。即使在生态环境相对较好的承德,生态承载力也在逐年下降。据有关专家分析,2004年承德的环境负载率(ELR)为3.34,然后开始逐年有增有减,螺旋上升,到2010年达到4.06,2011年激增到8.36,增长了1.5倍,年均增长14%[1]。

图2 京津冀13城市生态承载力指数

京津冀地区严重的生态环境问题决定了河北省“京津冀生态环境支撑区”的定位,其目标就是要把河北的生态修复好、保护好、建设好,为京津提供生态安全屏障,打造环首都生态护城河。

三、建设“京津冀生态环境支撑区”的价值评价

生态产品属于公共产品,具有外溢性特征。因此,建设“京津冀生态环境支撑区”,其受益方不仅仅是河北省,而且北京、天津也将获益匪浅。这种生态价值特征主要表现在以下几个方面。

(一)建设“京津冀生态环境支撑区”有利于改善区域生态环境

京津冀地区是全国污染最严重的区域之一,而河北省又是京津冀地区污染最重的省份,不突破这个影响、制约京津冀经济社会可持续发展的瓶颈,北京建设国际一流大都市的设想、天津建设改革开放先行区的目标,以及河北省融入京津冀一体化的进程,都将受到前所未有的挑战。因此,建设“京津冀生态环境支撑区”,不仅是京津冀协同发展这个大局的需要,同时也是河北省自身生态环境改善的需求。“京津冀生态环境支撑区”的定位意味着河北环境治理的力度更大,生态建设的步伐更快。2015年河北省达标天数190天,相比2014年的152天,提高了10.5个百分点。全省11个设区市PM2.5平均浓度为77.3微克/立方米,比2013年下降了28.7%。2016年,全省细颗粒物(PM2.5)平均浓度在2015年基础上又下降了6%以上,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别减少2%。通过实施京津风沙源治理、太行山绿化等绿色河北攻坚工程,河北森林覆盖率达到31%,远远超过国家的21.66%。从2014年起,在衡水、沧州、邢台、邯郸的49个县(市、区)实施节水压采,以及2015年《河北省地下水管理条例》首次提出实行“地下水水量、水位双控制制度”之后,2015年河北省实现地下水压采3.59亿立方米。

图3 2015年河北省“6643工程”完成情况

(二)建设“京津冀生态环境支撑区”有利于促进河北省产业转型升级

目前,河北产业转型升级呈现出前所未有的快速发展态势,生态产业正成为新的经济增长点。建设“京津冀生态环境支撑区”将加速河北省产业布局的变化,产业结构将由“黑”变“绿”、由“重”变“轻”、由“脏”变“净”。而这一过程必然对污染企业产生挤出效应,而对高新技术企业或者环保企业产生吸引效应,通过一“挤”、一“吸”,最终实现“腾笼换鸟”“凤凰涅槃”。从2014年河北实施6 643工程以来,截至目前已累计压减钢4 106万吨(68.4%)、煤炭2 700万吨(67.5%)、水泥6 231万吨(102.1%)、平板玻璃3 717万重量箱(103.3%)(图3)。

(三)建设“京津冀生态环境支撑区”有利于河北省优化发展环境

纵观国内外发展的经验,区域经济水平往往取决于生产要素的聚集程度,而生产要素的聚集程度,又往往取决于生态环境的好坏,生态环境是区域竞争力和吸引力的重要因素。国际软件巨头微软公司总部之所以选择雷德蒙德小镇,而不是纽约、洛杉矶,国家大数据中心之所以选择西南省份贵州,而不是北京、上海,起关键性作用的就是生态环境。栽好梧桐树,才能引得凤凰来。所以,建设“京津冀生态环境支撑区”,就是改善河北省的发展环境,就是培育河北省新的经济增长点。通过建设“京津冀生态环境支撑区”,扩大和优化生态空间,强化生态环境对经济社会发展的支撑,不仅可以为京津冀协同发展提供生态环境支撑,为承接北京非首都核心功能和产业转移创造良好条件,而且还可以不断吸引项目、资金、技术、人才等生产要素进来,形成新的经济增长点。

(四)建设“京津冀生态环境支撑区”有利于加速京津冀一体化

优良的生态环境是京津冀一体化可持续发展的基础之基础、根本之根本。《京津冀协同发展规划纲要》之所以提出率先从交通、生态环保、产业三个重点领域突破,其原因也正在于此。京津冀三地各有优势,也各有劣势。河北省的优势就在于生态空间巨大,北京市的优势在于人才、技术发达,而天津市的优势则在于产业体系完善。因此,建设“京津冀生态环境支撑区”就是发挥河北省的优势,以生态弥补人才、技术、资金等经济上的短板,从而实现区域优势互补、互利共赢、良性互动。

四、建设“京津冀生态环境支撑区”的机遇与挑战

建设“京津冀生态环境支撑区”是京津冀一体化发展的新动力,是该区域摆脱高耗能、低产出产业模式的必由之路,是化解严峻环境污染困境的希望之门。当前,建设“京津冀生态环境支撑区”既面临千载难逢的历史机遇,又面临前所未有的复杂挑战。

(一)建设“京津冀生态环境支撑区”的历史机遇

建设“京津冀生态环境支撑区”具有优越的资源禀赋。河北省自然地理条件优越,属于全地貌地形,形式各样的地貌地形也塑造了河北省千姿百态地理形态、生态样态和自然资源,从而为建设“京津冀生态环境支撑区”提供了强大的资源保障。依托优越的自然条件,近几年河北省加快了植树造林的建设步伐,以京津风沙源治理工程为重点,坚决实行退耕还林、退耕还草政策,取得了明显的建设效果。以承德地区为例,目前该地区涵养水源能力比建国初期提高了18.5倍,森林覆盖率由建国初期的5.8%提高到55.8%。建成国家、省级自然保护区10处,国家、省级森林公园17处,省级湿地公园2处[2]。同时,依托环绕京津的区位优势,河北省提出建设“经济强省、绿色河北”的目标,出台各种优惠政策,加强了从京津引进人才、技术、资本的力度。为了保证目标的顺利实现,河北省强力治污、重点治污,从法规制度建设上入手,谋规划、定标准、出措施,制定了 《河北省大气污染防治条例》,为建设“京津冀生态环境支撑区”保驾护航。

建设“京津冀生态环境支撑区”拥有坚实的战略平台。省委书记赵克志在省委八届十二次全会上说,“京津冀协同发展是河北改革发展的重大机遇,我们必须切实抓住用好”。京津冀协同发展是河北省最大的战略机遇,也是河北省建设“京津冀生态环境支撑区”的最大机遇。京津冀协同发展要求京津冀三地在大气污染联防联控、生态环境共建共享、横向生态补偿机制共建、区域水资源调配、跨流域跨区域重要河流和湖泊治理、重大生产力布局调整和产业链重构等方面实现全面深化合作。

建设“京津冀生态环境支撑区”适逢难得的历史契机。北京-张家口冬奥会成功申办,一方面促进张家口冰雪经济的快速发展,另一方面也会极大改善张家口的生态环境。为了体现绿色奥运的理念,这一地区实施了最严格的环境治理、最大规模的生态建设。张家口提出了两个100%:对崇礼等重点区域实行最严格的环保限制,努力实现“近零排放”。到2022年,城镇建成烟尘控制区覆盖率达100%,空气质量达到世界卫生组织的标准。全市30%以上的乡镇、所有开发区和工业集中区都要建成污水集中处理设施,城镇污水集中处理率达100%,强化冬奥会雪上项目比赛场地及洋河流域生态环境保护。同时,以张家口市主城区和崇礼区为重点,大力实施公园绿地、广场绿地、道路绿地等建设,推进城市主体绿化,提升城市绿色景观。发展以风电、太阳能、光伏、清洁煤电等为主的新能源装备、储能新材料等产业,推进张家口低碳经济示范区建设。

(二)建设“京津冀生态环境支撑区”的复杂挑战

建设“京津冀生态环境支撑区”需要应对经济下行的挑战。我国经济仍然处于低谷阶段,GDP增长率在低水平徘徊。河北省GDP增速也是逐年下降,在2014年甚至低于全国平均GDP增速,创下历史新低(图4)。2015年河北的名义GDP增速排在全国倒数第6。严酷的经济增长环境对建设“京津冀生态环境支撑区”带来资金、产业调整以及政策上的压力。

图4 2010-2014年中国、河北GDP增速(%)

建设“京津冀生态支撑区”需要应对生态环保的挑战。虽然河北省生态资源总量高,但是人均可利用绿色资源偏低。目前,全省森林覆盖率排在全国第20位,有近一半的县(市)森林覆盖率不足10%;人均有林地面积不足全国平均水平的1/2,排在全国26位[3]。全省有沙化土地3 187.9万亩、潜在沙化土地338万亩。其中,承德市有沙化土地832.71万亩,占土地总面积的14.1%。沙化耕地达171.31万亩,占耕地总面积的34.1%[4]。全省草原退化面积已达3 253.9万亩,占草地总面积的45.7%。牲畜数量持续增加,草地严重超载,超载率最高达200%,草场的覆盖度和高度大幅下降。全省有470万公倾水土流失面积,达到全省国土面积的25%左右,治理任务艰巨。该区域存在严重的超采地下水问题,累计超采量已经达到1 500亿立方米以上,而且每年的超采量都在60亿立方米左右,超采区面积达6.7万平方公里,浅层地下水形成了11个规模较大的漏斗区,深层地下水形成了9个大的漏斗区。

建设“京津冀生态支撑区”需要应对产业转型的挑战。产业转型升级是今后河北的主攻方向。但是,河北长期不合理的产业结构导致转型异常艰难。目前,河北三次产业结构比例为11.7∶51.1∶37.2(表2),逊色于天津,更比不上北京。因此,未来河北调整产业结构,实现产业转型转型的难度是相当大的。一是时间紧。省委、省政府确定到2020年要实现“两个确保”“两个提升”“两个下降”的目标。二是任务重。到2017年,河北省要确保完成“6643”工程,即压减6 000万吨钢铁、6 100万吨水泥、4 000万吨燃煤、3 600万吨标准重量箱平板玻璃产能。三是标准严。在压减产能和环保方面,河北执行的一些地方标准要严于国家标准。比如,炼铁行业淘汰炼炉的标准,高炉国家标准是400立方米,河北标准是450立方米;转炉国家标准是30吨,河北标准是40吨。四是代价大。以钢铁为例,压减6 000万吨钢铁产能,将会导致河北损失3 000多亿元资产,减少557亿元税收,直接、间接影响60万人就业。

表2 2014年京津冀区域经济数据

数据来源:根据《河北经济年鉴(2015)》《2015年北京统计年鉴》《2015年天津统计年鉴》相关数据整理所得。

建设“京津冀生态支撑区”需要应对脱贫解困的挑战。到2020年,全国所有的贫困县都要摘帽,所有的贫困户都要脱贫。这对河北省来说既是动力也是压力。河北省62个扶贫开发工作重点县(其中国家级贫困县39个)、310万贫困人口、7 366个贫困村,绝大部分都集中在环首都周边、燕山-太行山地区和黑龙港流域,既是脱贫攻坚之地,更是生态环保之区。所以,在这种脱贫解困与生态保护的双重压力下,建设“京津冀生态环境支撑区”的难度之大可想而知。

五、建设“京津冀生态环境支撑区”的基本思路

如何利用机遇,如何应对挑战,变比较优势为竞争优势,变沉重压力为前进动力,建设“京津冀生态环境支撑区”?笔者以为,关键是要打造好“四个支撑点”,即环境支撑点、产业支撑点、文化支撑点和制度支撑点。

(一)环境支撑点——建设京津冀生态环境保护体系

建设“京津冀生态环境支撑区”,必须要搭建起区域生态保护体系,强化区域生态保障能力,形成“一核、四区、多廊、多心”的基础架构。

“一核”是京津保中心区生态过渡带,涵盖保定、廊坊、沧州33个县(市、区)全部或部分区域,按照《河北省京津保平原生态过渡带工程规划》,其建构方式是用大网格宽林打造集中连片、相互贯通的城市森林带和湿地,以绿色廊道实现区域自然生态互联互通,实现城市园林化、城郊森林化、道路景观化、村庄花园化,最终在北京-河北之间形成一个绿色缓冲区、生态护城河。

“四区”是坝上高原生态防护区、燕山-太行山生态涵养区、低平原生态修复区和海岸海域生态防护区。坝上高原生态防护区涵盖了张家口4县和承德2县的全部或部分区域。其构建思路西部以恢复和建设疏林灌草景观为主,东部则以林业为主,“保水源、挡风沙、送清风”,形成保障京津生态安全的屏障。燕山-太行山生态涵养区,涵盖了“两山”地区65个县(市、区),主要以建设水源涵养林、水土保持林、太行山绿化为主。低平原生态修复区涵盖平原地区77个县(市、区),大部分位于黑龙港流域,主要解决地下水超采问题,通过节水压采来实现采补平衡,恢复地下水水位线。海岸海域生态防护区包括秦皇岛、唐山、沧州市11个县(市、区),重点是滨海湿地修复和扩建,构建海岸生态防御体系。

“多廊”是围绕滦河、北运河、南运河、潮白河、子牙河、永定河、拒马河、大清河、滏阳河、滹沱河等建设一些贯通性的生态水系廊道以及围绕石家庄、唐山、保定、廊坊、衡水、张家口、承德等建设城市生态绿楔,并以此为中心构建若干个各具特色、彰显生态的“微中心”。

“多心”是以白洋淀、衡水湖、南大港、唐海湿地、滦河口湿地以及潘家口水库、王快水库、岗南水库、岳城水库等水源地为核心做一些点缀式的区域生态绿心。

通过绿廊、绿楔、绿心的组合,达到既有线式的生态廊道,又有点式的生态绿心,同时还有面式的生态防护区,形成一个完美的京津冀生态环境保护体系。

(二)产业支撑点——构建绿色循环低碳产业体系

打造“京津冀生态环境支撑区”的产业支撑点,就是要构建河北省绿色循环低碳产业体系。缺乏产业支撑,“京津冀生态环境支撑区”只能是一副“空架子”、美丽的“花瓶”,好看不中用,形不成可持续性。那么,如何构建河北省绿色循环低碳产业体系呢?

一是要推动传统产业的低碳化。河北省传统产业多属于高碳行业,排放高、污染重。在传统产业转型升级的大背景下,这些产业面临何去何从的问题。一方面,要淘汰一批“五小”企业,另一方面则要通过工艺和技术的改进,实现高碳行业的低污染、低排放。同时,要提高能源和资源的利用效率,降低能耗、煤耗,减少大气污染、水污染和土壤污染。积极利用“互联网+”新业态、新模式,促进传统产业与信息化深度融合,提升传统产业的绿色内涵。

二是要加速绿色产业规模化。目前河北省一些战略性新兴产业(如光伏风电、物联网、云计算、生物医药、现代轨道交通、专用机器人、航空航天、碳纤维等)、现代服务业(如现代物流、金融、信息、科技、商务、文化、旅游和健康养老等)、生态农业和有机农业(如特色经济林、林下经济和森林旅游等)发展趋势良好。但是,总体来看,这些绿色产业普遍存在小、散、弱的问题,未来要加大培育壮大战略性新兴产业的力度,培育壮大市场主体,组建生态建设投资集团公司,通过生态资源资产化、资产资本化,促进产业的规模化、集聚化,加快形成一批先导支柱产业。

三是要促进资源利用循环化。现在我们正面临一个非常奇怪的现象:一方面资源、能源短缺;另一方面,大量资源闲置,比如“城市矿产”。习近平总书记曾经讲过,“垃圾就是放错位置的资源”。因此,在学习、借鉴西方发达国家(如德国的DSD双元回收系统、日本的静脉产业等)垃圾处理技术的同时,加快发展具有中国特色的再生资源回收利用模式,推动“城市矿产”、大宗废弃物、餐厨废弃物的综合利用和无害化处理。

四是要推进科技成果产业化。充分利用环绕京津的区位优势,促进京津技术成果河北孵化转化。加快曹妃甸协同发展示范区、京津冀(廊坊)协同创新创业基地、保定—中关村创新中心建设。深入进行人工影响雾霾研究、实施造林绿化、矿山生态恢复、荒山荒坡治理、尾矿资源综合利用、水土流失治理等一批山水林田湖海生态修复工程,形成生态科技成果“遍地开花”的态势。

通过传统产业低碳化、绿色产业规模化、资源利用循环化、科技成果产业化,到2020年,实现京津冀生态环境支撑区服务业增加值占比45%左右,战略性新兴产业增加值占比20%以上,农田灌溉水有效利用系数达到0.69以上,非化石能源占一次能源消费比重10%以上。

(三)文化支撑点——形成低碳环保的绿色生活方式

理念是行动的先导,文化则是理念的沃土。形成绿色低碳的生活方式是建设“京津冀生态环境支撑区”的精神性要素。建设“京津冀生态环境支撑区”,要求我们在价值取向、思维方式和生活方式上实现全面重塑,形成绿色发展的“最大公约数”。

首先,形成绿色价值取向。价值取向决定如何理解发展、决定“绿水青山”和“金山银山”的价值选择。绿色价值取向,要求正确处理经济发展同生态环境保护的关系,牢固树立生态环境生产力的价值理念。一方面,我们要认识到,“宁要绿水青山,不要金山银山”,当经济发展与生态环保发生矛盾的时候,我们决不能以牺牲生态环境为代价换取一时的经济增长,必须把保护生态环境作为优先选择。另一方面,我们也要认识到,“既要金山银山,又要绿水青山”,经济发展和生态环保可以相得益彰,实现双赢。同时,我们更要认识到,“绿水青山就是金山银山”,要把我们的生态资源保护好、开发好、利用好,良好的生态环境也是生产力。

其次,形成绿色思维方式。事实证明,人民群众对生态的诉求已经发生了巨大的变化,在满足物质文化生活需要的同时,更希望满足生态环境良好的需要。这种变化要求我们必须树立底线思维的方式,一是要严守生态保护的红线,尽快划定生态产品红线(包括森林红线、湿地红线、草原红线、海洋红线、河湖水域红线等)、生态空间红线(包括生物多样性保护区、水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、洪水调蓄区、基本农田保护区等);二要坚守环境质量的底线,改善空气质量、水环境质量、海洋环境和土壤环境,对环境污染实行“零容忍”,决不许越雷池一步;三要死守资源消耗上限,严格控制能源、水资源、耕地的消耗和使用。

最后,形成绿色生活方式。提高全民的生态文明意识,培育绿色的生活方式,形成一种尊重自然、保护自然、顺应自然的绿色文化。建设“京津冀生态环境支撑区”,离不开公众的参与,“在日常生活中,居民环境保护的积极性和环境意识偏好对环境改善至关重要,公众环保理念的践行会倒逼政府在环保方面的行政效率”[5]。 公众的参与性决定了政府决策的科学性,决定了企业生产的合理性,必须发挥人民群众“第三只眼睛”的作用,完善环境公益诉讼,从制度上保证公民行使监督的权利。同时,要加大环保宣传力度,鼓励公民节约每一度电、节省每一滴水、少用一个塑料袋和一个餐盒,形成节约集约的自觉行动。

(四)制度支撑点——构建生态文明建设的制度体系

法律制度是保护环境的最有力武器。建设“京津冀生态环境支撑区”,需要环境的支撑,需要产业的支撑,需要文化的支撑,但更需要法制的支撑。

1.制定“京津冀生态环境支撑区”法规标准体系。一方面要尽快出台《“京津冀生态环境支撑区”建设管理条例》,从法律的角度对该区域的用水、用地、矿产资源利用、产业发展以及野生动物保护等作出原则性规定。另一方面,要细化“京津冀生态环境支撑区”指标体系,包括森林覆盖率、清洁能源利用率、农业灌溉用水量、工业用水量、节能建筑标准等。同时,开展标准、指标可行性分析和评估,以检测标准和指标的实际应用效果。

2.完善“京津冀生态环境支撑区”经济政策体系。一是发挥税收的倒逼效应,建议“京津冀生态环境支撑区”可实行“动态累进”的环境税收政策,引导绿色产业进入,逼迫污染企业退出,达到“腾笼换鸟”“凤凰涅槃”的目的。二是发挥价格的调节效应,建议“京津冀生态环境支撑区”对垃圾和污水处理实行阶梯价格收费政策,排放污水越多,产生垃圾越多,收费价格越高。三是发挥财政的支持效应,建议“京津冀生态环境支撑区”建立“绿色发展专项基金”,对符合国家和河北省节能环保的项目予以资助、补贴。四是发挥信贷的激励效应,采用差别化的信贷政策,对环保企业或新上项目实行多贷、降息等政策,对污染企业或不符合绿色发展政策的项目少贷、不贷或提息等政策。五是发挥保险的兜底效应,对企业违反排污政策受到处罚的予以赔偿。

3.创新“京津冀生态环境支撑区”市场机制。建设“京津冀生态环境支撑区”需要引入社会资本,发挥市场的决定性作用。一是推行环境污染第三方治理新模式。按照污染者付费、专业化治理的新思路,引入环境污染治理的市场化方式,变环境污染治理为社会化服务。这样,既减少环保基础设施的重复投资,又能保证环境治理的专业化水平。同时也便于环保部门监督管理,降低治理的成本。二是建立碳排放权交易制度。推广北京-承德的碳排放交易经验,建平台、出政策,引导企业自觉加入全省统一的碳排放权交易体系。三是采取政府购买生态服务的方式,明确购买主体,列出购买清单,制定购买程序,建立购买机制,鼓励引导民间团体、社会组织、NGO参与“京津冀生态环境支撑区”建设。

4.构建“京津冀生态环境支撑区”共建共享机制。建设“京津冀生态环境支撑区”是一项区域性的系统工程,它需要区域内各个主体行动起来,打破行政区域限制,形成协同推进的合力,构筑起一个“京津冀生态环境共同体”[6]。一是建立区域联防联控机制。目前,京津冀地区联防联控的协同机制尚未建立,各方的责权利依然没有明晰,三地各自为战。因此,建议京津冀在雾霾联防联控的基础上,重点建设区域内水资源的联防联控、土壤污染的联防联控等新机制,实现信息共享,执法联合联动,协同治理京津冀环境污染问题。二是建立环境保护联动机制。京津冀三地在城乡布局、产业发展和生态环境保护方面缺乏统一规划,特别是在优先开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区上并没有明确的划分,这是今后需要重点解决的课题。三是建立环境评价一体化机制。目前京津冀地区的评价标准、监测指标以及污染收费政策还不统一,因此今后的调整思路应该向这几个方向倾斜,建立统一的区域环境评价体系。四是建立区域内全方位的生态补偿机制。全方位的生态补偿既包括纵向的生态补偿也包括横向的生态补偿。就京津冀地区来说,目前的重点仍是如何健全完善横向的生态补偿机制。笔者认为,在水资源调配、植树造林、退耕还林、环境治理等方面,可以借鉴浙江等地的做法,京津冀三地严格按照“谁受益、谁补偿”的市场原则,建立公平公正的、真正体现市场价格的补偿机制。

[1]成福伟,张月丛.基于能值分析的京津冀生态支撑区绿色可持续发展评价——以河北承德为例[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2016(4):106-113.

[2]孙艳.京津之北 承德最美[N].北京日报,2014-04-04(12).

[3]胡俊达.全面推进京津冀协同发展战略 着力打造京津冀生态环境支撑区[J].河北林业,2016(9):20-22.

[4]姜一.承德在建设京津冀生态环境支撑区中的对策研究[J].绿色科技,2016(12):273-276.

[5]路森.京津冀生态环境支撑区建设的机制与路径研究[J].河北企业,2016(7):65-67.

[6]罗振洲,赵英博.河北省建设京津冀生态环境支撑区研究——基于京津冀协同发展视角[J].经济论坛,2016(2):16-19.

【责任编辑 郭 玲】

The Construction of “Beijing-Tianjin-Hebei Ecological Environment Support Zone”of Hebei Province

MU Yong-fu

(Management Science Department, CPC Hebei Provincial Party School, Shijiazhuang, Hebei 050061, China)

The ecological environment support area of Beijing, Tianjin and Hebei Province is one of the four major functions of Hebei Province. Owing to the growing demand for environmental capacity and ecological space of Beijing-Tianjin-Hebei area, the construction of the supporting zone of ecological environment in Beijing -Tianjin -Hebei region is closely related to the improvement of the regional environmental quality and the enhancement of the ecological products supply capacity, which is conducive to growth of the regional green quantity , the upgrading of the industrial restructuring and the optimizing of the environment of economic development. However, both challenges and opportunities exist in the process of the construction of ecological environment in Beijing -Tianjin -Hebei region. The author proposes that under the pressure and motivation, four supporting systems of this supporting zone——environment support, industry support, cultural support and system support shall be constructed as soon as possible to accelerate the ecological civilization integration process.

Hebei Province;Beijing-Tianjin-Hebei; ecological environment; supporting zone

2017-03-10

国家社科基金项目“京津冀环境治理一体化与政府购买生态服务的合作模式及政策协调机制研究”(15BJY057)

牟永福(1973—),男,河北吴桥人,中共河北省委党校管理学教研部教授,南京大学管理学博士,主要研究方向:环境治理、公共政策。

F061.5

A

1005-6378(2017)03-0088-09

10.3969/j.issn.1005-6378.2017.03.013