家庭农场发展的历史沿革及政策分析

2017-07-08任雪莹

摘要:文章通过对已有文献和政策文件的梳理,首先探讨家庭农场的历史沿革性问题,主要从家庭农场的政策文件沿革和发展历史脉络两个方面进行研究;其次对政策的实施情况进行了分析,主要涉及三方面,一是政策实施情况;二是政策实施过程中存在的障碍与问题;三是政策的实施效果;最后得出结论,政策的大力扶持对推动家庭农场的发展有着关键性作用,使得我国家庭农场取得高效发展,但是也面对一些障碍与问题,如管理不到位等。因此,在制定政策建议时要具体问题具体分析,整体把握发展态势。

关键词:家庭农场;历史沿革;政策分析

一、引言

近年来,家庭农场等新型农业经营主体的发展状况得到中央和地方政府的高度重视。中央先后出台一系列政策文件鼓励支持家庭农场的发展,如党的十七届三中全会指出发展多种形式的适度规模经营,有条件的地方可以发展一些规模经营主体。2013年“中央一号”文件首次明确指出,创造良好的政策和法律环境,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,为我国家庭农场经营体制机制的发展提供政策支撑;2014~2016年的“一号文件”着重强调要积极培育扶持家庭农场的发展, 支持其等新型农业经营主体成为建设现代农业的骨干力量。这些文件的出台为家庭农场的发展提供政策界的理论依据。学术界也不断聚焦这一概念,从内涵、发展现状、优势、存在的问题等多个方面进行研究,在具体实践中,我国各地区也在不断摸索发展家庭农场,其中一些先行试点区域的家庭农场发展已初具规模,但发展过程中会暴露出一些问题,例如各地家庭农场发展不平衡,认知程度尚不一致;有关政策支持力度不够并不完善;抵御市场和自然风险的能力较弱等。因此,家庭农场是农村改革的一种新生事物,我们不仅要以全新的、发展的观点看待这一新型农业经营主体,由于不同时期家庭农场被给予厚望的时代背景有所不同,还要把其放入历史沿革的脉络中分析其发展态势以便我们的讨论具有一定的连续性,为进一步的政策分析提供历史资料的依据。

二、家庭农场的历史沿革

改革开放以来,我国家庭农场的发展有着数十年的历史,在不同阶段呈现不同的特点,并随着理论研究与实践探索的相互渗透日益丰富,家庭农场包含的经营规模、主体呈现出不同阶段性、历史性的特点。

(一)“家庭农场”的政策文件沿革

从理论形态上讲,“家庭农场”并非一个新的概念,从中央文件和领导指示上看家庭农场在我国的发展,要追溯到20世纪80年代,这样我们才能准确了解家庭农场的根源和历史嬗变。因此,本文归纳总结自1983年以来的有关家庭农场的政策文件,如表1所示。

由上述政策文件指示可以看出,分为两个阶段性。第一阶段是1983~1986年,为起步阶段;第二阶段为2008~2016年是迅速发展壮大阶段,政策文件更为密集。表明我国对家庭农场的扶持呈现层层递进、逐步加强的态势,这为实践中开展家庭农场提供政策支持,为解决当前“谁来种地、怎样种地”的问题提供了正确方向,体现出国家对发展家庭农场这一新型经营主体的高度重视,同时也预示着这将会是一个不断进行富于创造性、探索性的长期过程。另外为全方位了解我国家庭农场发展现状,2013年3月启动我国家庭农场的调查情况,7月选择大约3000个家庭农场启动典型家庭农场监测工作,为2016年4月由我国农业部和社科院共同编写的《中国家庭农场发展报告(2015年)》正式发行做了大量准备工作,这是农业部首次以年度报告的形式发布我国家庭农场的发展情况。

(二)“家庭农场”发展的历史脉络

20世纪80年代初,由于国内外因素的影响,为摆脱国营农场面临的困境,自1950年我国开始效仿苏联建立国营农场,此时的家庭农场主要表现为高度集权的职工农场这一形式,其特点是“四个统一(统一生产、统一经营、统一核算、统一支配)”,这无疑会挫伤职工的积极性,造成过度平均主义结等诸多问题。因此,势必要对家庭农场这一模式进行必要的改革,于是在1983年3月5日,全国农垦工作会议明确提出“国营农场职工要求实行大包干的,都应积极支持”。在上述逐步探索适合我国国情的家庭农场的发展模式过程中,职工被允许开始利用家庭内部的闲散劳动力和闲暇时间从事一些副业生产,来解决农场生产不足的问题,这些有益的实践经验为此后家庭农场的发展夯实基础。

20世纪90年代,家庭农场的发展目標主要是实现规模经营和提高生产效率。具体分阶段来看,1990~1993年规模经营的制度创新表现出强烈的政府意愿和其组织动员能力。随着各个地方经济的发展,乡镇企业异军突起,农民为了改善收入状况和解决家庭负担,大量涌入城市,在农村以代际分工为基础的半工半耕结构逐步形成,土地出现严重的抛荒、撂荒现象,造成粮食产量下降。1994年,农业部农村改革实验区办公室总结以往经验,指出“土地规模经营的组织形式,应该以发展适度规模的家庭农场为主。”1994年之后的时期,规模化经营成为学者讨论研究的热点话题之一,也就势必要面对土地流转问题,关于土地流转和规模化经营的文献比比皆是。党的十七届三中全会首次将家庭农场作为农业规模经营主体之一,各种新型农业生产经营主体不断涌现,家庭农场再次被高度关注。

在2013~2017年的发展中,学者们主要谈及家庭农场的内涵、优势等,除此之外,实践探索上,各个地方各具特色,形成符合自身地域特点的模式,如浙江宁波模式、吉林延边模式、上海松江模式、安徽郎溪模式、湖北武汉模式等,体现着由传统的家庭承包经营向现代的家庭农场转变的发展态势。

三、家庭农场的政策分析

(一)政策实施状况

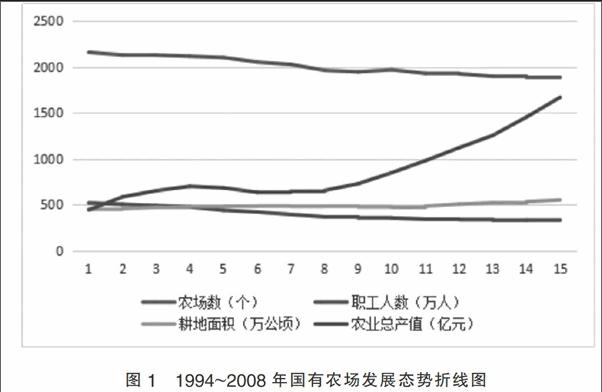

对于家庭农场历史沿革的探讨,不仅要关注国家政策文件对家庭农场的扶持,以及其发展的“前世与今生”,还要把握其发展的具体数量和质量情况,以便我们更为直观的整体的了解这一新型农业经营主体。1984~1989年间,我国职工家庭农场的数量由42.3万个上涨至116.8万个,农业总产值由118112万元上升至658349万元,纯收入由42153万元增长到352551万元,这表明职工家庭农场由试办向全面兴办的转变,取得了规模扩大、数量倍增和产值提高等好的效果。由于能力有限,仅找到1994~2008年的国有农场的统计数据,而此段时期的家庭农场更多的表现为国有农场,因此,如表2和图1分别显示的是1994年国有农场的有关指标、指标态势图。

由表2和图1可以看出,1994~2008年的国有家庭农场的个数和职工人数呈现逐步下降的趋势,而耕地面积和农业总产值呈上升的趋势,尤其是农业总产值的变化最为明显。表明,虽然农场的数量在减少,但是其质量在提高,这也可能是“家庭农场”这一新型农业经营主体日趋被重视、被广泛推广的原因之一。据统计,截至2012年年底,全国总共有家庭农场87.7万个,耕地面积达1.76亿亩,占全国承包耕地面积的13.4%。其中,经农业部门认定的家庭农场的数量超过34万家,平均经营规模150亩左右;平均每个家庭农场有劳动力6.01人,其中家庭成员4.33人,长期雇工1.68人;2012年全国家庭农场经营总收入为1620亿元,单个家庭农场的平均收入为18.47万元。2014年,家庭农场数量急剧攀增,据农业部一项调查显示,家庭农场的平均经营规模已达到200.2亩,是全国承包农户平均经营耕地面积7.5亩的近27倍。由此可见,家庭农场作为一种新生力量,通过发展适度规模经营来带动农村经济。

(二)政策实施过程中存在的障碍与问题

尽管家庭农场在各地如火如荼的发展着,但由于仍处于起步探索阶段,仍存在一定的问题或者障碍。

1. 土地经营规模小,效益提高仍具有空间

家庭农场的发展首先就要做到适度规模经营,改变农业“小、散、弱”的现状,从而进一步提高农业生产效率。但是目前我国家庭农场的规模小的现状依然存在,据统计数据显示经营规模50亩以下的有48.42万个,占家庭农场总数的55.2%;50~100亩的有18.98万个,占21.6%;100~500亩的有17.07万个,占19.5%;500~1000亩的有1.58万个,占1.8%;1000亩以上的有1.65万个,占1.9%。由此可见,规模主要集中在100亩以下,未能形成规模效应。

2. 融资困难,仍面临着资金的约束

由于家庭农场规模较大,在流轉土地、设施建设和后期经营方管理等方面都需要大量的资金。虽然我国银行近期出台一些关于支持家庭农场贷款的文件,但毕竟数量有限或者碍于利率太高,仍然没有改变融资困难的现状。多数农业经营者都是靠自己已有产业的经营积累即内源性融资或者向亲朋好友借款,因为农业具有弱质性和信息不对称,正规金融机构贷款给农民的意愿较低,而针对农民的小额信贷的额度较小、手续复杂,根本无法满足其资金需求,因此较少从正规金融机构贷款。

3. “家庭农场”涵义模糊不清

学者关于“家庭农场”有多种定义,农业部在中央一号文件中对家庭农场做出定义:“以家庭成员为主要劳动力,从事农业规模化、集约化、商品化生产经营,并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体。”这是政府首次对“家庭农场”的涵义进行界定。虽然有官方定义,但在实际操作中却有所出入,从而有些地方出现利用国家的惠农政策不恰当牟利的现象。一方面,家庭农场的成员如果主要由不同阶段上的各种家庭利益集团即家族成员构成,会带来家庭内部成员过多,不便于管理,收益无法合理的分配;另一方面虽然我国劳动力成本较低,但是目前农业的发展的机械化水平较高,未能凸显廉价劳动力的优势,除此之外,家庭农场大规模经营以家庭成员为主要劳动力明显不太现实。以武汉城郊的某个家庭农场为例,该农场主要种植蔬菜,该项种植需要较多的劳动力,而农场主自己较少参加农业经营活动,更多的是管理雇佣人员。

4. 农民的科学文化素质较低,管理不到位

从受教育程度上看,据农业部统计资料显示,在我国4. 9亿农村劳动力中,高中及以上文化程度占13%,小学以下文化程度占36.7%,接受过系统农业职业技术教育的不足5%。文化程度过低,其专业知识有限,大部分农场主甚至不懂农业知识,单纯依靠自然规律或者靠“天”搞生产。相对而言,我国农民的文化程度集中在初中毕业,而美国的农场主大部分是大学水平,这进一步表明相对较低的农民素质仍然是制约家庭农场发展的重要因素之一。从管理效率上看,随着规模的不断壮大,对农场主的管理能力有更高的要求。农场主长期从事农业生产活动,往往由具有一定生产经验的农民转化而来,但是他们更多的缺乏管理经验,缺乏现代的管理思想,而纯粹依靠以前的种植经验;亦较难以窥测与洞察市场变化来规划自己的农场经营范围,往往会人云亦云、随波逐流,容易受到市场各种不确定性因素的影响而无法获得稳定的收益。

(三)政策实施的效果

1. 政策整体推进情况良好,基本实现政策目标

在宏观层面上,各地方政府对于中央发展家庭农场政策的贯彻执行比较到位。从认定标准上,大部分市县已出台关于家庭农场认定的相关各个指标的认定办法,仅有少数地区可能存在一定的模糊性;从实施过程来看,家庭农场正经历一个从自发走向规范、从弱小走向成熟的过程,规模不断扩大,数量不断增多,该种经营方式保障农民的农业经营主体地位,符合现阶段我国农业现代化发展的要求,同时可保障粮食生产稳定性。在城市承载力过剩、社保制度不健全,城镇化速度加快但有些农民仍然难以融入的情况下,通过“依法、自愿、有偿”的原则流转土地给专业大户发展适度规摸的家庭农场,避免工商企业、社会资本长时间、大面积租赁和经营农户承包地,对于防范农地非粮化、非农化具有现实意义(陈锡文,2013),也有利于维护农村的稳定。

2. 区域间仍存在差异,做到因地制宜

虽然从总体上看,家庭农场发展态势较好,但不同区域之间仍存在一定的差距,尤其体现在经营规模这一问题上。即我们应该更加实事求是地认识我国农村之间的区域差异,引导家庭农场因地制宜的发展,避免盲目追求数量和规模而忽略资源和环境承载力的现象的出现。同时在东北和西北地区,粮食生产机械化程度较高,节约劳动力的同时增加产量,而东南部地区如浙江嘉湖平原地区,家庭农场通过采用连片承包后土地整理、杂交水稻品种等方式,提高了稻谷的产量;而广东省佛山市,养殖户通过连片承包鱼塘、工厂化育苗和养殖等先进技术,实现了土地的集约利用。

3. 家庭农场的可持续发展仍面临挑战

我国的家庭农场的发展无论是在规模上还是数量上都取得了较快速的发展,但是其可持续的发展问题仍面临挑战。一是筹资方面的挑战,资本积累不足,该问题在上述现状已谈及,此处不再赘述;二是相应的基础设施建设能否支持家庭农场的发展以及各地的家庭农场是否符合自身地方资源条件的问题。随着国家政策文件的推出,有些地方的基础配套设施并不完善就盲目开办家庭农场,致使家庭农场呈现畸形发展,存在较大的不确定性,同时,有些地方为了经济GDP而忽视环境、资源和生态的承载力,过度扩张土地经营规模,最后造成经营效率低下。

四、结论

农业生产的兼业化、老龄化趋势日益明显,未来“谁来种地”毅然成为一个亟待解决的问题。“家庭农场”并非一个新鲜的词语,自20世纪80年代以来,不同历史时期呈现不同的阶段性特点,其作为培养新型职业农民的重要途径,对保障我国未来农业经营主体的稳定性和持续性发展有着重要的作用。因此,我们一是要着力培养新型职业农民,保障农民就业的稳定性,所谓职业农民主要包含三个条件:首先要从事农业经营;其次以获取利润为目标;最后是一种相独立的职业。这些有文化、懂技术、善管理、会经营的人恰好就是解决今后“谁来种地”和“谁会种地”等问题的农民。二是该层次的公平问题是否有保障。发展家庭农产势必要实现土地流转,扩大规模经营,而农场的土地主要来自传统的农民,如何更好地平衡务农农户的基本权益与促进规模经营之间的关系值得政策制定者的研究。三是应该进一步创新金融保险产品服务,为家庭农场发展提供动力。2015年我国开始组建全国农业信贷担保体系,由财政出资建立政策性专注于农业、覆盖面涉及全国的农业信贷担保体系,重点为适度规模经营的经营主体提供服务,信贷担保重点是尽快推动全国农业信贷担保体系开展实质运营,为家庭农场提供贷款担保,解决长期以来的“贷款难”、“贷款贵”问题; 无论如何,家庭农场在家庭经营中是很有效的,然而面对市场有一定的不足之处,一些研究中关于发展家庭农场的办法,主要涉及经营主体能力建设、强化金融支持、完善土地制度等方面,这些无疑为政策导向性研究提供足够的参考,但政策的实施效果最终仍然需要事实来验证。

参考文献:

[1]薛亮,杨永坤.家庭农场发展实践及其对策探讨[J].农业经济问题,2015(02).

[2]刘文勇,张悦.家庭农场的学术论争[J].改革,2014(01).

[3]杨建利,周茂同.我国发展家庭农场的障碍及对策[J].经济纵横,2014(02).

[4]屈学书,矫丽会.我国发展家庭农场的优势和条件分析[J].经济问题,2014(02).

[5]王春来.发展家庭农场的三个关键问题探讨[J].农业经济问题,2014(01).

[6]楊成林.中国式家庭农场形成机制研究——基于皖中地区“小大户”的案例分析[J].中国人口·资源与环境,2014(06).

[7]苏昕,王可山,张淑敏.我国家庭农场发展及其规模探讨——基于资源禀赋视角[J].农业经济问题,2014(05).

[8]刘启明.家庭农场内涵的演变与政策思考[J].中国农业大学学报(社会科学版),2014(03).

[9]朱启臻,胡鹏辉,许汉泽.论家庭农场:优势、条件与规模[J].农业经济问题,2014(07).

[10]刘惠芳,王青.我国家庭农场研究综述[J].江苏农业科学,2014(05).

[11]何劲,熊学萍,宋金田.国外家庭农场模式比较与我国发展路径选择[J].经济纵横,2014(08).

[12]高强,周振,孔祥智.家庭农场的实践界定、资格条件与登记管理——基于政策分析的视角[J].农业经济问题,2014(09).

[13]黄仕伟,王钰.中国特色家庭农场:概念内涵与阶段特征[J].农村经济,2014(10).

[14]郭伊楠.家庭农场融资问题研究[J].南方金融,2013(03).

[15]高强,刘同山,孔祥智.家庭农场的制度解析:特征、发生机制与效应[J].经济学家,2013(06).

[16]徐会苹.德国家庭农场发展对中国发展家庭农场的启示[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2013(04).

[17]汤文华,段艳丰,梁志民.一种新型农业经营主体:家庭农场——基于新制度经济学的分析视角[J].江西农业大学学报(社会科学版),2013(02).

[18]伍开群.家庭农场的理论分析[J].经济纵横,2013(06).

[19]王鑫.中国家庭农场构建问题的思考[J].经济研究导刊,2013(16).

[20]袁赛男.家庭农场:我国农业现代化建设的路径选择——基于家庭农场与传统小农户、雇工农场的比较[J].南方农村,2013(04).

[21]臧凯波.我国家庭农场发展存在的障碍及应对策略[J].农村经济与科技,2013(07).

[22]付飞翔.创新我国农业经营方式的未来选择:家庭农场[J].农村经济,2013(07).

[23]陈锡义.发展家庭农场不能硬赶农民走[N].南方都市报,2013-06-11.

*基金项目:贵州省人文社会科学重点研究基地喀斯特地区发展战略研究课题“社会保障对农户家庭支出结构的影响研究”(编号KARST2016S04);国家社会科学基金项目“农村农地承包经营权抵押贷款试点效果研究”(编号14CJY040)。

(作者单位:贵州大学管理学院。任雪莹为通讯作者)