外生动力视角下区域传统优势产业升级发展研究

2017-07-07王小明

王小明

(重庆社会科学院产业经济研究所,重庆 400020)

外生动力视角下区域传统优势产业升级发展研究

王小明

(重庆社会科学院产业经济研究所,重庆 400020)

传统优势产业在区域经济社会中发挥重要作用,但其存在要素依赖性、发展速度较慢、创新能力较弱和产品附加值较低等问题。本文对影响传统优势产业升级发展的因素:要素禀赋、市场需求、科技创新、产业政策和外部竞争等进行分析,构建了基于外生动力的区域传统优势产业升级发展系统模型,并提出了区域传统优势产业升级发展模式的优化路径与政策建议。

区域传统优势产业;产业升级;外生动力

传统优势产业以资源、劳动等要素为支撑,拥有较大的产业规模和较高的市场占有率,在区域产业发展中具有不可或缺的比较优势和竞争优势,但传统优势产业存在要素依赖性、发展速度较慢、创新能力较弱和产品附加值较低等问题。加快传统优势产业升级发展已成为区域经济发展方式转变与可持续发展亟待解决的问题,国内外学者对传统产业升级发展进行了较为充分的研究。Chakrabarti和Lester[1]认为传统产业与新兴产业是相互交融、共同发展的。孙军和高彦彦[2]认为传统产业升级与新兴产业发展之间是良性互动的过程,两者呈现出螺旋式上升趋势,其关键在于发挥比较优势。杨以文等[3]认为传统产业升级到越高的阶段, 越有利于突破性创新。殷勤[4]认为通过技术、商业模式等创新,可以延伸传统优势产业的生命周期。张银银和邓玲[5]认为创新驱动传统产业转型升级,其实现路径有选择适合的创新形式、创新链与传统产业链有效融合、集聚创新要素。李安兰[6]认为促进传统产业升级应完善直接补贴、税收激励、政府采购和公共政策实施配套等政策措施。综观已有研究文献,研究传统产业升级的成果很丰富,但研究区域传统优势产业升级发展的成果并不多,需要进一步展开深入系统的研究。

一、传统优势产业升级发展的影响因素分析

在对产业升级发展的影响因素分析中,王海杰[7]认为产业升级的影响因素有技术因素、市场因素、制度因素和企业家因素。吴盼和杜明星[8]认为影响产业升级的因素有市场因素、资源因素、技术因素和制度因素。薛安伟[9]认为要素禀赋和新能力是产业升级的直接影响因素,产业政策、市场环境和对外开放制度是产业升级的间接影响因素。综观上述研究,结合区域传统优势产业升级发展需求,本文从要素禀赋、市场需求、科技创新、产业政策和外部竞争等方面分析传统优势产业升级发展的影响因素。

1.要素禀赋

要素禀赋是产业发展的基础,也是产业升级发展最直接的影响因素。生产要素经历了从单要素论到多要素观的演变,配第[10]提出土地和劳动生产要素的二元论,斯密[11]提出劳动、土地和资本的三要素观,马歇尔[12]将企业家才能作为第四种生产要素,提出包括企业家才能的四要素观,林毅夫[13]提出自然资源、劳动力、人力资本和物质资本的四要素观。随着经济社会的发展,不断有新的生产要素出现,张幼文等[14]将生产要素分为一般劳动力、货币资本、土地与自然资源、技术、品牌、高端人才、经营管理方法、营销网络八个方面。

2.市场需求

市场需求是产业生存、发展和壮大的必要条件,没有需求就没有市场,整个产业的发展就失去根基。需求通常由消费、投资和出口构成,其中投资属于中间需求或衍生需求,出口是国外的需求,其最终取决于国外的消费需求,只有消费需求是最终需求,因而市场需求最终是消费需求。影响需求的重要因素是收入水平的变化,随着收入的不断增加,市场需求由低层次向高层次变化,从而促进区域产业的升级发展。

3.科技创新

科技创新是区域传统优势产业升级发展的主要动力,相关统计数据显示,2020年我国科技进步贡献率将达到60%。科技创新是影响产业升级的核心要素,对传统产业升级发展的影响主要包括四个方面:丰富了传统产业的表现形式,提高了传统产业的技术含量,拓展了传统产业的发展方向,促进了传统产业的转型升级[15]。科技创新促进新兴产业的形成和传统产业的改造,成为产业升级发展外生的重要推动力,从提高要素质量层面动态影响产业升级,提升传统优势产业的自主创新能力,延伸和完善产业链,引领产业生产经营方式不断优化。

4.产业政策

产业政策的主要作用是弥补市场失灵的缺陷、实现产业资源的优化配置、促进产业结构合理化与高度化、增强产业的综合竞争力、在经济全球化进程中趋利避害、保障国家和区域的经济安全,因而产业政策必然影响区域传统优势产业的升级发展。产业政策影响生产要素的流动,有政策激励的产业将吸引更多更好的生产要素,有政策限制的产业生产要素将会流出,从而影响要素禀赋变动,进而影响区域产业的升级发展。我国先后颁布《国务院关于当前产业政策要点的决定》《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等产业政策文件,对产业发展起到了巨大的推动作用。

5.外部竞争

随着我国市场的不断开放,产业及企业面临的外部竞争更加激烈,国外产业及企业将从产品的概念设计、研发、生产、品牌和售后服务等环节展开全面竞争。发达国家凭借技术和品牌优势对我国产业向高附加值环节攀升形成强大竞争压力,而其他发展中国家则在低附加值生产环节凭借成本优势展开激烈竞争,在全球价值链分工中承受着发达国家和发展中国家的双重挤压,这些外部竞争迫使区域产业进行升级。在经济全球化背景下,区域产业只有参与外部竞争,才能提高产业综合竞争力,才能在全球价值链中占据高附加值环节,掌握竞争的主动权,获取国际竞争优势并实现产业的升级发展。

二、区域传统优势产业升级发展系统模型

系统论作为一门学科是生物学家贝塔朗菲于20世纪30年代创立的,他认为系统可以定义为相互作用的若干要素的复合体。系统是指由相互联系、相互作用的若干要素按照一定的组织秩序组合起来的、与外界环境发生关联的、具有特定功能的有机整体。区域传统优势产业升级发展是一个动态和复杂的系统整体,科学构建其系统模型是研究区域传统优势产业升级发展的关键。

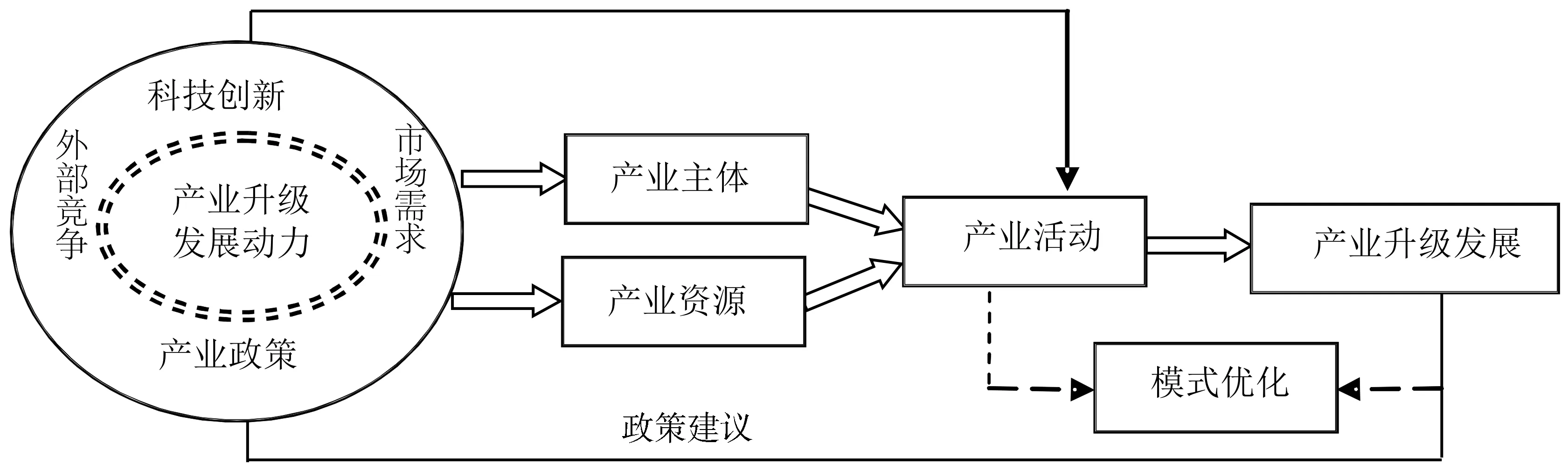

纵观世界各国传统优势产业升级发展历程,产业升级发展动力、产业主体、产业资源和产业活动是产业升级发展系统的重要组成。产业升级发展动力是指驱动产业升级发展的一切有利力量或者因素,主要包括市场需求、外部竞争、产业政策和科技创新等四个方面。产业主体包括纵向合作主体(供应商、制造商和客户等)、横向合作主体(企业、高校和科研院所等)和其他主体(政府、中介、孵化器和金融机构等)[16]。产业资源是指产业运作所拥有的各种资源要素,包括有形资源和无形资源,要素禀赋是产业资源的重要组成。产业活动是指产业主体围绕产业发展所开展的一切活动。在系统运行中,应围绕区域传统优势产业的升级发展,不断优化升级发展模式,建立完善促进产业升级发展的政策措施。基于外生动力的区域传统优势产业升级发展系统模型如图1所示。

图1 基于外生动力的区域传统优势产业升级发展系统模型

三、区域传统优势产业升级发展模式优化

1.由地域根植向全球布局拓展

根植性是指产业发展与其所在地的一种天然联系。在产业的形成与发展阶段,根植性发挥着积极正面的影响,加速资源向区域集聚,促进区域产业集中度的不断提升,推动区域产业技术的累积和共享;但在产业成熟和衰退阶段,随着根植性的进一步增强,根植转变成“区域锁定”,制约区域产业进一步发展和升级。在经济全球化的今天,区域产业以各种专属性优势被全球价值链联接起来,并最终构成全球产业网络。因此,区域传统优势产业的升级发展,必须跳出 “区域锁定”,从战略高度科学规划区域产业的全球价值网络,重构产业发展框架,与全球产业布局有机对接,塑造有利于区域传统优势产业升级发展的全球新布局。

2.由要素驱动向创新驱动转变

波特最早提出创新驱动发展的观点和著名的钻石模型,指出任何国家必须经历要素驱动、投资驱动、创新驱动和财富驱动四个发展阶段。要素驱动和投资驱动是靠自然资源、劳动力、资本投入等推动,要素依赖性较强,存在阶段性和不可持续性;就财富驱动而言,我国尚未达到财富驱动的实力和水平;创新驱动以科技创新带动可持续发展,是区域传统优势产业升级发展模式的正确选择。大力实施创新驱动发展战略,已成为我国经济社会发展进入新阶段的标志性特征,科技创新、技术领先、高附加值和产品性能升级等,促进产业空间布局及其结构形态的改变,决定了产业升级发展的特征和方向。随着发展环境的不断变化,低劳动力成本、低土地成本已成为过去,只有从要素驱动向创新驱动转变,才能使其价值链从低层次跃升到高层次。

3.由低端锁定向价值高端攀升

低端锁定是区域嵌入全球价值链的痛点,不仅导致技术研发能力的丧失,还将导致宏观发展战略上的被动,沦为全球价值链领导者的附庸。根据传统优势产业的比较优势,区域大多以“低端嵌入”的方式参与到全球价值链分工体系,也就是凭借劳动力、土地和自然资源的低成本优势参与到国际分工体系的生产制造等环节,处在全球价值链“微笑曲线”的底端,即锁定在全球价值链的低端。生产性资本投资对产业结构升级的影响仅表现为量的调整[17]。区域传统优势产业要更好更快发展,必须突破全球价值链低端锁定,立足于自主创新和高级生产要素培育向价值链高端攀升,增强区域自主创新能力以降低对外技术依存度,构建以超比较优势为核心的梯型产业发展战略,助推产业价值链条升级,促进区域传统优势产业向全球价值链高端攀升。

4.由个体创新向集群开放式创新延伸

熊彼特指出创新不是孤立事件,它的出现具有规律性,趋于集群或者成簇分布。集群创新即利用集群优势进行的技术创新活动,其离不开产业个体创新,但不等于产业个体创新,它不是产业个体相对独立和封闭的资源开发利用,而是整个产业相对开放松散环境下的创新竞合行为,具有人才优势、知识优势、资金优势和声誉优势等特征。开放式创新是集群创新的新趋势,集群开放式创新是将集群内外创新资源整合,通过开发新技术和生产新产品达到提升整体竞争力的一种创新模式。经济发展进入新常态,面对日益开放且复杂多变的国内外环境,应大力促进集群开放式创新,探索多维的区域内外新型创新合作方式,通过产业集群的综合创新,对产业共性、关键与前瞻性技术实现突破,使区域产业技术进步真正建立在自主创新基础之上,进一步增强传统优势产业主体收集—消化—再创新能力。加强区域开放式创新服务体系建设,积极营造集群开放式创新的良好氛围。

5.由集聚发展向协同融合发展跃升

新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,对生产方式、产业组织、商业模式、全球产业结构和竞争格局带来深刻变革,产业间相互渗透、相互融合的现象越来越明显,顺应全球产业融合的浪潮,结合区域传统优势产业的比较优势,加强产业要素、产业结构、产业布局、产业市场和产业制度等方面的协同融合,从而形成协同融合发展的多赢局面[18]。在产业要素方面,加强产品、技术和资本等要素的协同融合;在产业结构方面,实现产业分布横向合理、产业顺序纵向承接;在产业布局方面,加强空间布局和地域分工;在产业市场方面,充分利用相互提供的市场需求;在产业制度方面,充分发挥政府的引导和推动作用。区域传统优势产业的协同融合,关键是与新兴产业特别是战略性新兴产业的协同融合。战略性新兴产业是成长潜力大、综合效益好的知识技术密集型产业,以重大技术突破和重大发展需求为基础,通过科技创新加快知识扩散和技术扩散的速度,从而向传统优势产业渗透,给传统优势产业注入新的生命力,从而提升自主创新能力和国际竞争能力,促进区域传统优势产业由集聚发展向协同融合发展跃升。

四、区域传统优势产业升级发展的政策建议

1.提升区域传统优势产业升级发展能力

传统优势产业升级发展是多主体、多因素相互作用的复杂过程。一是增强区域自生能力。鼓励与引导区域产业主体在引进吸收国内外先进技术的基础上,通过学习实现能力内化,形成可持续的内生能力。二是提升区域产业链集成发展能力。积极开展产业链核心环节的技术攻关,促成产业链各个环节集成发展。三是集聚区域产业主体协同融合形成合力。积极推进体制机制创新,保障产业主体目标、行为和利益的协同融合,不断增强区域协同融合发展能力。四是整合区域资源提升竞争力。鼓励支持区域产业主体“走出去”实施并购、设立研发机构和合作创新,努力把区域外特别是国外产业主体“引进来”开展投资和建立研发机构,积极支持行业协会、产业联盟、研发机构和企业等参与产业标准制定,推动区域对全球产业资源的开放式整合利用。

2.构建区域传统优势产业科技创新体系

国外技术源的获取与整合是区域传统优势产业科技创新体系构建的关键。一是政府应积极创造条件,推动国外先进技术的广泛利用,帮助产业主体通过转让、并购、研发合作、建立境外研究院和人才引进等渠道获取国外先进技术。二是政府积极引导区域产业主体,联动实现国内产业技术源的挖掘与整合,建立工程技术研发中心、国家级或省级创新服务示范平台、技术孵化平台和产学研技术联盟等,实现先进技术向传统优势产业持续有效注入。积极主动参与国内外新技术的研究与开发,在新一轮科技革命和产业革命中赢得发展的主动权,为区域传统优势产业升级发展奠定坚实基础。

3.实施区域传统优势产业人才战略

从高端人才引进和战略性人才培养等方面构建区域产业人才供给体系,加强科研人才和技术工人两支人才队伍的建设。一是建立区域人才引进和激励机制。创造条件吸引海外优秀人才归来创业和从业,改善人才的薪资待遇,解决其住房和子女上学等方面的困难,加大传统优势产业人才尤其是科技领军及创新型骨干人才的引进力度。二是建立区域产业人才长效培养机制。谋划与实施高等教育、职业教育和技术培训的协调发展,培养具有大专学历以上并掌握现代技术的高级蓝领产业人才生力军,为区域传统优势产业的升级发展提供强有力保障。三是提高区域人力资本配置效率。积极营造有利于人才成长发展的自由空间和良好环境,充分发挥人力资本的技术创新能力、管理创新能力和实际操作能力,引导人力资本向传统优势产业升级发展环节流动。

4. 强化区域传统优势产业升级发展财税金融支持

资金短缺是区域传统优势产业升级发展的最大瓶颈,积极的财税金融支持是传统优势产业升级发展的重要保证。一是实施积极的区域财税政策。争取国家及部委支持,充分发挥财政资金杠杆效应,加大财政资金投入与扶持力度。二是设立区域产业升级发展基金。政府牵头联合银行、大型企业集团等设立区域传统优势产业升级发展基金,重点支持重大产业项目建设、关键技术研发、重大创新成果产业化、重大创新平台建设和产业基地建设等。三是构建区域多层次资本市场体系。引导银行等金融机构加大对传统优势产业升级发展的信贷支持力度,加快信贷产品和服务方式创新,支持利用股权和动产等进行质(抵)押融资,降低产业升级发展融资门槛,支持有条件的企业在国内主板、中小板和创业板上市,加大金融支持力度。四是积极探索建立区域风险投资体系。通过参股、融资担保、跟进投资和风险补助等方式支持风险投资,引导金融机构创新信贷体系和建立保险、担保联动机制,不断完善区域担保风险补偿机制。

5.加强区域传统优势产业品牌建设

加强品牌建设是提升区域传统优势产业附加值和竞争力的重要举措。一是加强区域品牌推广平台建设。培育一批具有较强影响力的品牌推广中心,支持区域传统优势产业品牌跨出国门。二是加大区域品牌培育的支持与引导力度。为品牌健康成长创造良好的社会环境和市场环境,对已有品牌给予重点扶持,引导其做大做强;对质量好、规模大的产品要重点培育,争创国内乃至世界名牌。引导和鼓励企业争创品牌,对实施品牌战略的企业在信贷、财政贴息和资金补助等方面给予倾斜。三是促进区域产品竞争向品牌竞争转变。完善区域品牌建设激励机制,加大政策扶持力度,鼓励品牌的设计、传播和推广,运用现代营销手段、高端推广平台和专业推广渠道进行品牌推广,增强区域集聚品牌的影响力和竞争力,提升区域传统优势产业的品牌知名度。

6.完善区域传统优势产业升级发展基础设施配套

现代化的基础设施配套是区域传统优势产业升级发展的有力支撑。一是搭建区域产业基础平台。产业基础平台建设投资大、周期长和风险大,对区域产业升级发展至关重要,需要政府主导搭建,规划建设基础研究平台、共性技术研发平台、科技文献资源平台和重大配套设施等,以满足区域传统优势产业升级发展的需要。二是构建区域产业服务体系。产业升级发展的诸多环节都需要技术、市场和管理等专业化信息和服务支持,这些信息和服务支持需要持续开展并具有强辐射效应,应将其作为产业升级发展的基础来建设。完善区域信息、物流、教育和培训等基础设施,引导公共服务平台向产品设计、质量检测、物流配送、电子商务和教育培训等领域延伸,整合科技评估、科技成果孵化、科技咨询和知识产权代理服务等以提升科技服务水平,不断完善基础平台开放共享服务机制,为区域传统优势产业升级发展创造有利条件。

[1] Chakrabarti,A.K.,Lester,R.K.Regional Economic Developmet:Comparative Case Studies in the US and Finland[R].MIT Industrial Performance Center Special Working Paper,2002.

[2] 孙军,高彦彦.产业结构演变的逻辑及其比较优势——基于传统产业升级与战略性新兴产业互动的视角[J].经济学动态,2012,(7):70-76.

[3] 杨以文,郑江淮,黄永春.传统产业升级与战略新兴产业发展——基于昆山制造企业的经验数据分析[J].财经科学,2012,(2):71-77.

[4] 殷勤.延伸传统优势产业生命周期的路径探讨——兼谈泉州传统优势产业创新的实践[J].科技管理研究,2012,(18):123-127.

[5] 张银银,邓玲.创新驱动传统产业向战略性新兴产业转型升级:机理与路径[J].经济体制改革,2013,(5):97-101.

[6] 李安兰.基于公共政策视角的传统产业升级路径研究[J].经济体制改革,2014,(1):96-100.

[7] 王海杰.全球价值链分工中我国产业升级问题研究述评[J].经济纵横,2013,(6):113-116.

[8] 吴盼,杜明星.上海市产业升级影响因素研究[J].科技管理研究,2014,(3):74-77.

[9] 薛安伟.要素流动视角下中国产业升级的路径研究[D].上海:上海社会科学院博士学位论文,2015.

[10] 威廉·配第.赋税论[M]. 邱霞,原磊译,北京:华夏出版社,2006.

[11] 亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究[M]. 郭大力, 王亚南译,北京:商务印书馆,1972.

[12] 阿尔弗雷德·马歇尔.经济学原理[M]. 朱志泰,陈良璧译,北京:商务印书馆,2009.

[13] 林毅夫.新结构经济学[M].北京:北京大学出版社,2012.

[14] 张幼文,等.要素流动——全球化经济学原理[M].北京:人民出版社,2013.

[15] 程强,武笛.科技创新驱动传统产业转型升级发展研究[J].科学管理研究,2015,(4):58-61.

[16] 洪勇,张红虹.新兴产业培育政策传导机制的系统分析——兼评中国战略性新兴产业培育政策[J].中国软科学,2015,(6):8-19.

[17] 冯白,葛扬.资本投向、产权性质与区域产业结构调整[J].产业经济研究,2016,(1):1-10.

[18] 王小明.区域传统优势产业与战略性新兴产业协同融合发展研究[J].经济体制改革,2016,(4):50-55.

(责任编辑:孙 艳)

2017-02-06

王小明(1966-),男,四川邻水人,研究员,主要从事产业经济学、区域经济学和企业管理学等方面的研究。E-mail: wxm8816@sina.cn

F424

A

1000-176X(2017)06-0030-05