特色传统文化传承与开发思考

2017-07-05潘晓金

潘晓金

摘 要:我国传统文化源远流长,社会影响和市场价值与日俱增,但与此同时其在工业化、城镇化浪潮中也不可避免地受到了冲击,保护与传承受到了严重调整,如何做好传统文化的保护传承与创新发展,已经成为当务之急的重要课题。

关键词:传统文化 保护 传承 开发 创新

侗族文化就是侗族人民随着社会发展在特定的环境和历史条件过程中所创造和发展起来的具有侗族特点的物质、精神文化的总和。从大的发展趋势上说,侗族地区经济文化交流渠道日益多样化,但当地传统文化在城镇化和工业化中却不可避免地受到了冲击,越来越多的文化遗产遭到“发展性地破坏”,非物质文化遗产的传承出现“枯竭式的断层”,传统文化面临传承和保护危机。侗族文化的传承和保护日益艰巨,如何保护和发展侗族传统文化,已经成为我们的重要任务和民族使命。

一、基本情况

三江县是广西唯一的侗族自治县。全县人口39.6万人,居住侗、苗、瑶、壮、汉等民族,其中侗族人口占58%。境内文化遗产资源主要表现为物质性和非物质性两大类。目前,侗族村寨已被列入中国世界文化遗产预备名单,县内有全国重点文物保护单位4处(程阳永济桥、独峒岜团桥、八江马胖鼓楼、和里三王宫),区级文物保护单位1处(丹洲古城),县级文物保护单位15处。列入国家级非物质文化遗产保护名录项目3个(侗族木构建筑营造技艺、侗族大歌、侗戏),自治区级保护名录12个,市级保护名录14个,县级保护名录16个。各级代表性传承人达1000余人,其中国家级非物质文化遗产保护项目代表性传承人3人、自治区级14人、市级40人,形成了老年、中年、青年、学生等不同年龄阶段的梯度分布传承人队伍格局。

二、发展现状

侗族传统文化分为“有形”和“无形”两个大类,“有形”即物质文化遗产,主要代表为鼓楼、风雨桥、吊脚楼、银饰品、民族服饰、侗族刺绣、民族乐器、特色美食等;“无形”即非物质文化遗产,主要代表为木构建筑营造技艺、侗族大歌、侗戏、侗款、民族节庆等,每一种侗族传统文化类别都有其独特的文化内涵和市场价值,一方面我们在巩固传承根基,另一方面我们也在挖掘创新。但就目前侗族地区特色旅游商品市场开发来看,特色旅游商品还停留在初级加工阶段,没有完成从传统文化到生产物品再到特色商品的转换,缺乏通过市场手段对“有形”和“无形”传统文化进行挖掘创新和市场包装,以及针对旅游市场消费心理和实际需求进行宣传推广,从而拓宽传统文化传承创新空间,激发特色旅游商品的市场潜力。

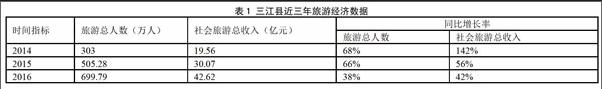

下一步,随着全域旅游和乡村旅游时代的到来,侗族地区不可回避的关键性问题是传统文化的有效整合和深度挖掘。比如三江县,由木构建筑文化(风雨桥、鼓楼、吊脚楼等)、农耕文化(两茶一竹、种稻养鱼等)、歌舞文化(侗族大歌、坐妹三江、侗戏、芦笙舞等)、节庆文化(二月二、三月三、四月八等)、饮食文化(百家宴、打油茶、腌酸食等)等构成的传统文化体系,在“四化”进程日趋加快发展的当今社会,由于传承载体的有效保护、传承人队伍的日益壮大以及传统文化价值的普遍认同,通过生态博物馆、传统文化保护传承基地、非遗保护中心、文化展示中心、民族文化进校园、代表性传承人队伍等平台,特色传统文化不但没有退出历史舞台,反而对地方振兴传统文化产业和刺激特色文化旅游产业发展起到积极的推动作用(表2)。

三、几点经验

在民族传承文化保护传承与挖掘创新的具体实践中,我们主要采取以下措施和对策:

1.做好传承与创新。以全国开展非物质文化遗产普查工作为契机,通过普查认定“人类活珍宝”的优秀传承人,在重视传承人的传统文化身份认同和发挥其“绝活”技艺的基础上,提倡对传统历史遗产的再利用和当代生活需求相结合的动态保护方式,引导传承人转变传承方式,做到既保护传承又创新发展,即在留住“乡愁”中创造社会价值和经济价值。

2.做好宣传与保障。对表现突出和卓有贡献的民间艺人,经各级推荐和审核评定,每年授予十佳艺人、十佳生态文化村或歌王、侗戏师、剪纸师、木建筑师等荣誉称号,提高文化传承人的文化地位和社会知名度。对获自治区级以上民间艺人,由地方政府发放艺术津贴,保障文化传承所需经费,鼓励更多的艺人和工匠加入民族民间艺术保护行列。

3.做好平台与创收。通过建立非物质文化遗产保护中心和传承基地,为传承人创造施展技艺的载体和空间,鼓励传承人带徒传艺,并结合特色文化旅游需求进行市场运作,支持传承人把传承技艺转化为文化产品,做到传承保护、经济效益双赢。如木匠师傅杨似玉获全国工艺美术大师、首批国家级非物质文化遗产代表性传承人等称号,他通过开办公司承建区内外侗族木构建筑项目,在推广侗族建筑工艺同时,也获得可观的经济效益;又如程阳八寨景区马安侗族风情表演队,每年为景区演出840场(次),年收入为21万元,人均收入达8400元。

4.做好传播与普及。以三江为例,目前通过推动“乡土文化进校园”活动,目前共有10余所中小学校将侗族大歌、农民画、刺绣、民间手工艺品、芦笙演奏、侗笛等引入课堂,打造特色校园文化品牌建设,形成了“生态博物馆、村级保护区、六大传承基地、民间艺人、在校学生”为一体的侗族文化保护新格局。此外,以举办民族民间群众文化活动为契机,着力展示非物质文化遗产的文化魅力,渲染文化氛围,增强传承价值,为传统文化保护创造良好的生存空間和创新条件,使传统文化得到弘扬和发展。

参考文献

[1]聂爱文.民族民间传统工艺的特点[J].广西民族学院学报(自然科学版),2002(3):59.

[2]杜鹤民.基于新媒介艺术的民间工艺保护研究[D].西安:陕西科技大学,2008:4-13.

[3]韦贻春.对民族传统工艺现状、价值及其发展的思考[J].民族论坛,2007(2):43.

[4]中国共产党三江侗族自治县第十四届委员会第五次全体(扩大)会议上的报告,2017:2-9.