人口新常态下的高等职业教育

2017-07-05戴燕玲

戴燕玲

(广西卫生职业技术学院 社会科学和卫生事业管理系,广西 南宁 530023)

人口新常态下的高等职业教育

戴燕玲

(广西卫生职业技术学院 社会科学和卫生事业管理系,广西 南宁 530023)

21世纪10年代以来,我国人口进入了以低水平人口增长率、劳动力人口减少、老龄化加速、人口素质显著提高和人的城镇化快速发展为表现的新常态。人口新常态将对我国社会经济发展产生结构性的影响。将人口变量作为教育产业的内生性因素,从需求侧和供给侧两个方面对人口新常态与我国高等职业教育形态的关系进行分析,认为我国高等职业院校应及时做出结构性调整、注重内涵建设,主动适应新常态。

人口;新常态;高等职业教育

2014年11月,习近平总书记在亚太经合组织工商领导人峰会上首次系统阐述了新常态。进入21世纪10年代以来,我国最高决策层做出的各种重大顶层设计如产业转型、升级,去库存、减产能等都是紧紧围绕“新常态”这一时代背景展开的。与此同时,伴随着经济新常态的还有人口新常态,这两个新常态是我国下一阶段社会经济发展无可回避的现实问题。

当前,一些高能耗、高排放、低附加值的传统资源类产业面对经济新常态正在面临生死存亡的严峻考验,对于这些产业而言,若不及时转型升级将无可避免地被时代淘汰。另一方面,我国教育产业在经历了30年高速发展后,在人口新常态下也面临着从粗暴增长到内涵提升的转型期。作为我国高等教育重要又特殊一部分的高等职业教育在新形势下,应当采取何种应对措施,这同样是一个事关生存和发展的重大现实问题。

一、人口新常态与高等职业教育的基本关系及影响路径

人口新常态,是指当前我国人口发展形态进入了一个与往不同的新阶段。一般认为,人口新常态有5个表现:低水平人口增长率、劳动力人口减少、老龄化加速、人口素质显著提高和人的城镇化快速发展[1]。从世界范围来看,人口动态的结构性改变将显著影响一国或地区的社会经济发展。例如,美国在第二次世界大战后的第一次婴儿潮(Baby Boom)直接引发了1969年后的第一次房地产繁荣,随着婴儿潮人口(Baby Boomer)的增长,美国的汽车、娱乐、互联网等产业步入了黄金时代,而当2006年婴儿潮人口步入退休期后,美国经济则相应进入了长期的衰退期。对我国而言,当前人口的发展态势不仅直接影响经济领域中劳动力密集的传统制造业,直接服务对象为适龄人口的教育产业也将首当其冲的面临巨大冲击。

自马尔萨斯以降,从新古典增长理论到人口红利理论,两个多世纪来人口与社会经济发展的关系有了系统性的阐述。随着对社会经济发展动力的探寻以及对人口问题的深入研究,学界形成的共识是人口变量不仅是消费市场的决定因素,还会从需求侧和供给侧影响包括劳动力、金融、技术、商品和服务等要素市场,从而长期动态的影响社会各部门供给和需求的均衡。因此,研究包括教育问题在内的社会学课题必须正确认识人口变量这一社会经济运行的基础性和决定性因素。这是我们认识和把握人口新常态与高等职业教育形态关系的逻辑起点。

人口变量不仅决定了教育产业的市场规模,其作为内生性因素还会从供给和需求两个方面影响教育产业链条的方方面面(招生规模、师资配置、硬件建设、教学内容等),进而影响整个产业供给和需求的动态平衡。由此可见,人口新常态不仅是我国教育产业形态的决定因素之一,也是新常态下教育产业正常运行的基础性条件。这是认识和把握人口因素与教育产业形态关系的基本起点。教育产业是复杂的体系,我国的教育体系从承办主体来看可以分为公办教育和民营教育,层次上可以分为初等教育、中等教育和高等教育,从教育目的来看又可分为普通教育、职业教育和成人教育。本文仅探讨人口新常态对我国高等职业教育的影响。

作为高等教育的一部分,高等职业教育遵循高等教育的一般规律。国内学界在人口变量对高等教育的影响这一问题上已有相当成果。一般认为,人口变量会对高等教育形态产生显著影响,另一个共识是高等教育在规模、教学内容等方面要根据当时的人口数据做出改变。如厦门大学的谢作栩和黄荣坦对我国高等教育规模发展宏观调控模型进行了研究,认为我国高等教育规模扩张的周期性波动不可避免,但应控制在合理的区间内,并指出中央政府应当通过宏观调控“削峰填谷”,将前一阶段超常规的发展速度回调至适当区间[2]。南京财经大学的程瑶和章冬斌对2020年前我国适龄人口状况进行了分析,对我国高等教育规模状况进行了预测研究,结论是我国高等教育规模年平局增长率应控制在1.1%至5.5%之间为宜[3]。

另一方面,高等职业教育作为高等教育的细分内容,在生源、教学目的、教学内容、硬件要求等方面与普通高等教育有所区别,有必要单独作为研究对象。在人口变量对高等职业教育的影响这一问题上,国内学界也不乏成果。如厦门大学谢作栩、刘自团研究了我国小型高等职业院校在少子化时代面临的挑战及对策,认为可以借鉴美、日等国在高等职业教育的经验,扩大受教育的对象,招收非传统学院,加强与企业合作以及转变学习方式和内容[4]。中国人民大学的周俊山、尹银对人口老龄化下的高职教育进行了研究,认为(应当)我国老年职业教育的现状不容乐观,应加快构建多层次的老年学职业人才的培养体系[5]。

国内学界对人口新常态下的高等职业教育问题研究存在如下的问题:一是缺乏最新的数据。国内学界关于这一问题的文献发表时间以2009年前后为主,缺乏最新的相关数据,这必然会导致结论上的偏差;二是研究对象以普通高等教育为主,针对高等职业教育的文献较少, 忽略了高等职业教育的自身特点;三是对人口变量表现概括片面,晚近的文献有两个主要的研究视角,关注老龄化或者少子化,而这二者是当前我国人口新常态具体表现的某一部分而已,研究视角的狭隘必然导致思路和对策的片面。因此,有必要结合当前最新的人口和教育数据,完整的分析人口新常态5个具体表现对我国高等职业教育的影响,方能得出较为客观的结论。

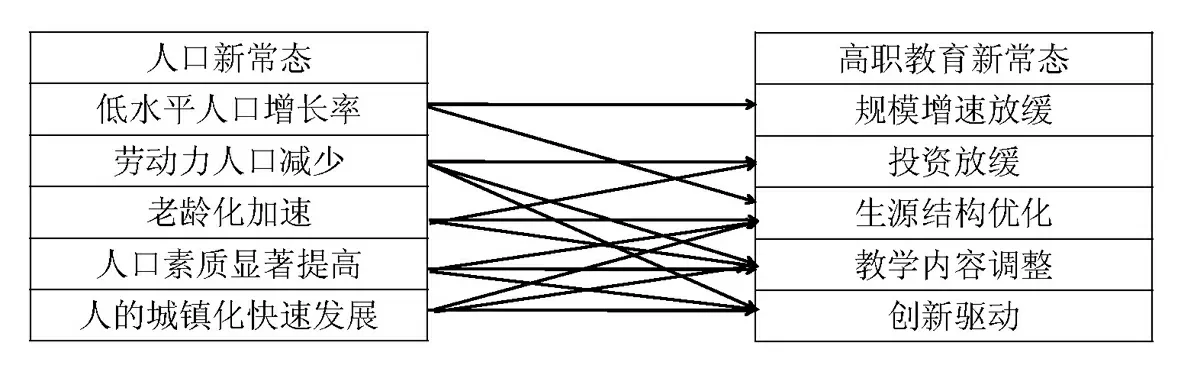

从理论层面来说,人口新常态对高等职业教育的影响是多层次、多方面的,这些影响构成了一个复杂的网络。值得注意的是,人口新常态的前三个表现是彼此相关的,三者对我国等职业教育既有独立的影响,也有联动的影响。借用经济学的一般概念,人口变量对高等职业教育形态的影响可以表现为需求和供给两个基本路径。首先是从需求侧影响高等职业教育机构运行,生源方面,少子化、老龄化和城镇化加速直接改变了生源结构;高等职业院校方面,生源的结构性变化又会影响高等职业院校的培养目标、教学规模和教学资源投资。其次是供给侧的影响,一个方面,对于主要靠财政拨款获得投资的高等职业院校来说,劳动力人口减少将降低社会财富的增加,老龄化加剧又提高了政府养老成本,这将直接影响高等职业院校获得来自政府的直接投资,进而提高高等职业院校的成本约束;另一方面,人口素质的显著提高和人的城镇化加速提高了社会生产力,市场进而对人才的综合能力提出更高要求,这将对高等职业院校的教学质量提出了更高要求,高等职业院校必须注重内涵建设方能适应市场的要求。综上,人口新常态将从需求侧和供给侧对我国高等职业教育形态产生多重影响,我国高等职业教育院校必须积极适应新常态,在教学规模、教学内容、教学质量等方面做出结构性的调整。

我国人口新常态影响高等职业教育形态的关系结构图

二、人口新常态对我国高等职业教育形态影响的表现形式

2016年起全面开放二孩生育可以看作是我国人口进入新常态的拐点。这就意味着由于时间较短,人口新常态造成的一系列影响将会在未来一段时间内逐渐显现,全面观察人口变量对我国高等职业教育形态的影响还存在困难,但社会经济发展的一般规律和其他国家的经验可以为我们提供线索。

(一)低水平人口增长率将在未来一段时间影响教学规模

自20世纪80年代我国实施计划生育基本国策,我国人口低水平增长已经保持了相当长的时间,然而包括高等职业教育在内的高等教育一直保持着高速的发展态势。根据教育部下达的各年招生计划*见教育部官方网站,http://www.moe.edu.cn/.,全国普通高校招生人数从1990年的60.89万上升至2015年的约700万人;高等职业院校招生规模从2003年的4.77万人上升至2015年的333.9万人,教学规模呈爆发式增长,而同时期的基础教育则呈现出不同的状态。根据相关数据统计*见《2015年基础教育发展调查报告》,http://www.eol.cn/html/jijiao/report/2015/pc/index.html.,我国小学招生人数在1997年后就进入了第二轮下降,从2 500万左右减少至1 747万人,降幅达36.5%;从2004年至2014年,小学招生规模基本保持在1 700万人左右;初中招生人数从2001年迅速下滑,从最高峰2 263万人下降至2014年的1 448万人,降幅达36%;高中阶段,招生人数从1993年至2005年呈快速上升态势,2005年达到峰值877.7万人,在随后的10年时间内保持较稳定的平滑下降趋势,但下降趋势并不明显。

对上述数据分析可得出一个结论:义务教育阶段招生人数与同期适龄入学人口呈强相关关系;高中以上教育招生人数与同期适龄入学人口呈弱相关关系。原因是高中之前的教育阶段属于国家义务教育,招生缺乏弹性,基本等于同时期适龄入学人口;而高中以上的教育阶段自主性较强,招生弹性较好,虽然同时期的适龄人口仍在下降,但由于受到大学扩招政策、居民家庭经济收入上升、我国高等教育底子薄弱、高校录取分数不断下降、高校自主招生等因素的影响,仍可以保持平稳态势。这意味着,我国高等职业院校招生人数在未来一个时期内仍将保持平稳的态势,而不会随着人口拐点的出现而出现招生人数的剧烈下降。

但值得注意的是,高等职业院校招生人数仍不可避免的在未来一段时间出现下滑。这主要是因为随着参加高考适龄人口绝对数的不断下降,普通高校可以通过下降录取分数保持较高的入学率*根据教育部1996年-2015年全国教育事业发展统计公报可知,全国普通高毕业生接受普通高等教育比例从1996年的47.13%上升至2015年的86.51%。。随着普通高校入学率逐渐接近峰值,无可避免地将出现本科院校与高等职业院校争夺生源的状况,显然相比本科院校,高等职业院校对适龄人口的吸引力将不断下降。高等职业院校通过下降录取分数线的方式保持招生人数的效用将递减,这一点对于某些教学质量不高、社会评价不高的高等职业院校尤为明显。实际上,至2015年我国各地高等职业院校入学分数线已普遍降至历史最低*以广西为例,2015年高职录取分数线为史上最低的180分。虽然历年的分数线会随考题难度等因素上下波动,不能简单等值比较,但其逐年下降的趋势是成立的。,某些较弱小的高等职业院校将很快面临生源下降、生存堪忧的局面。

(二)劳动力减少将给高等职业教育带来多重影响

我国自1978年改革开放以来,依靠廉价的劳动力成本和庞大的市场迅速累积了巨额的社会财富,一跃成为世界第二大经济体,当人口拐点来临、人口红利逐渐消耗殆尽,我国的经济也随即进入了经济增速显著下滑的新常态。伴随着30年来经济发展的突飞猛进,特别是实施高校扩招政策以来,我国的高等教育事业也迎来了一个长期的快速发展期。当前随着人口新常态的来临,我国高等教育研究,特别是高等职业教育将面临许多不确定性。

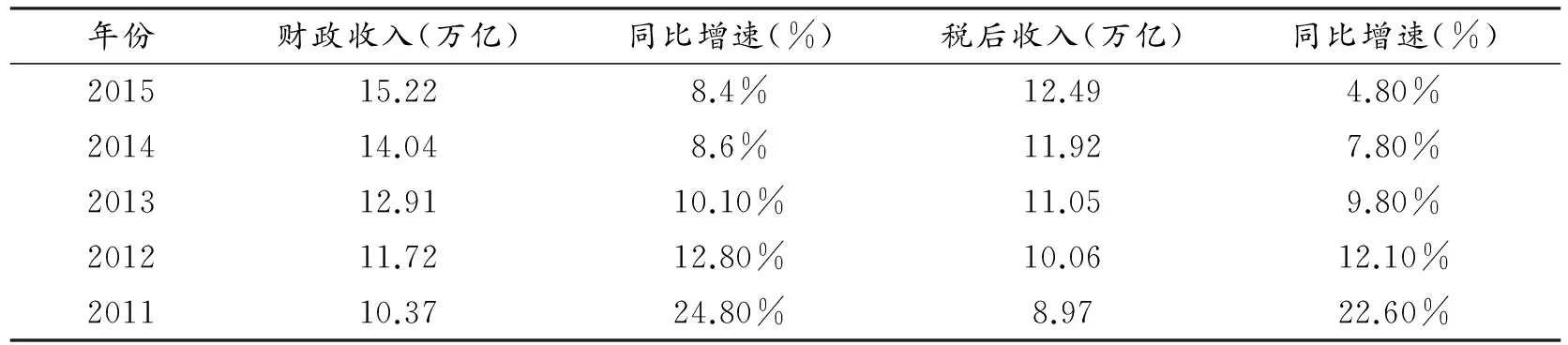

劳动力数量减少,劳动力成本上升给社会经济发展带来的直接影响就是生产成本上升、利润率下降,经济进入下行通道,社会财富的积累将放缓甚至减少。从国家宏观层面来看,企业利润率的减少意味着税收的减少,政府可支配的财政收入也将减少。从表1看,我国政府近5年的财政收入和税后收入尽管绝对值逐年增加,同比增速却逐年下降。

表1 我国2011年-2015年财政收入状况

资料来源:财政部

财政收入增速放缓的直接影响是全社会固定资产投资增速下降*国家财政部2015年统计公报显示,全社会固定资产投资同比增速降至10%,为1999年以来的最低水平。。全社会固定资产投资增速下降会不会导致高等职业院校获得的财政资金减少,这又是一个复杂的问题。首先,本轮投资增速回落,并非一般意义上的衰退,而是我国经济结构调整的过程;其次,总体投资增速回落,但包括教育在内的公共服务领域将是重点方向;第三,我国财政性教育经费GDP占比严重偏少*教育部、国家统计局、财政部发布的2014年全国教育经费执行情况统计公告显示,国家财政性教育经费占GDP 4.15%。世界平均水平为7%。,上升空间巨大。

然而,对于高等职业院校而言情况则不容乐观。第一,我国高等教育事业已经经历了长期的高速增长,当前财政投资要倾斜于基础教育,高等教育财政投资占比上升潜力有限,甚至可能会下降,如2014年普通高等学校生均公共财政预算公用经费支出为7 637.97元,比上年的7 899.07元下降3.31%*见教育部《2014年全国教育经费执行情况统计告》,http://www.moe.edu.cn/srcsite/A05/s3040/201510/t20151013_213129.html.。整体投资趋势向下的背景下,高等教育体制内处于弱势地位的高等职业院校获得的财政投资显然很可能进一步缩水。结合上文提到的未来一段时间高等职业院校将面临生源减少的状况,对于高等职业院校整体而言,合理的做法是应谨慎控制招生规模,不宜盲目扩招,另外在涉及重大基础设施建设如兴建新校区等问题上应更加审慎和保守。

另一个方面,劳动力的减少也给高等职业院校提供了机会。劳动力短缺导致劳动力成本上升,高素质的技能型人才待遇显著上升,这意味着教学目标为培养高素质技能人才的高等职业院校吸引力将提高。但相应的,由于劳动力减少和劳动力成本上升,微观层面的企业会积极进行技术创新,以提高生产效率。这就意味着供给侧的高等职业院校必须迎合市场的需要,在人才培养模式上要培养创新性的高素质技能型人才。

(三)老龄化的危与机

我国已经进入老龄化社会,并且老年人人口呈加速增加态势。根据国家统计局2015年统计数据,2014年我国60周岁及以上人口2.12亿,占总人口的15.5%。人口老龄化的直接经济后果是复杂的,有学者认为由于我国的经济发展水平、社会保障体系、劳动制度等方面因素的影响,人口老龄化对我国经济将产生长远的负面影响[1]。对于高等职业院校而言,一个可能的直接影响是社会抚养比的上升迫使财政投资倾斜于公共卫生事业领域,进一步挤占了高等职业院校的财政资源。

同时,人口老龄化也给高等职业院校带来了积极的影响,这些影响包括几个方面:一是生源的增加。随着我国人口预期寿命的提高以及社会的发展,老年人活到老学到老的意识不断增强,老年人群体求知欲望不断提高。高等职业院校如能顺应潮流,积极接纳老年人走进校园接受教育,不管是短期的兴趣班还是长期的学历班,都能为高等职业院校提供继续的生源;二是某些行业的高等职业院校将迎来发展良机。老龄化可以促进服务业和老龄产业的发展,比如我国公共医疗服务还有相当大的缺口,提升空间巨大,相关人才将十分紧缺。一些有条件的高等职业院校应当积极调整培养方向,如医学类院校可以增加护理专业,特别是老年人护理专业的设置。

(四)人口素质的提高和城镇化提出新的要求

改革开放30余年来,我国高等教育事业蓬勃发展,为我国提供了大量高素质的人才,构成了我国经济蓬勃发展的重要动力。随着人口新常态的来临,劳动力人口的下降要求提高劳动生产率,以保证经济的持续健康增长。然而现在问题是,我国劳动生产率提高的速度正在放缓*根据国家统计公报显示,2014年全社会劳动生产率提高了7%,比上一年下降0.3%。。如果不能将劳动生产率保持在一个较高水平,随着劳动力绝对数量的减少和劳动成本不断提高,我国经济将面临困境。微观层面,企业会不断改善生产的组织和管理和采用新的技术以提高劳动生产率,宏观层面则要求国家通过教育等方式提高劳动者的平均熟练程度。需求侧的要求又会倒逼供给侧的教育机构通过内涵建设不断提高教学质量。例如,2014年我国政府实施制造强国战略第一个十年行动纲领《中国制造2025》与国务院《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》同时在5月公布绝非偶然。这意味着下一阶段我国高等职业教育必须服务于实施制造强国战略,坚持产学研结合、坚持教学过程与成产过程对接,培养大量我国制造业急需的高技能人才。显而易见,那些培养方向符合《中国制造2025》涉及到的“五大工程”*指制造业创新中心(工业技术研究基地)建设工程、智能制造工程、工业强基工程、绿色制造工程和高端装备创新工程。和“十个领域”*十个领域包括新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十个重点领域。的高等职业院校将在未来一个阶段内迎来机遇;反之,培养方向更多涉及传统制造业(例如传统能源产业)的高等职业院校如不及时调整专业设置方向,将随着落后产能一同被淘汰。

城镇化是推动我国经济持续发展的另一重要动力,加速推进的城镇化建设对我国高等职业教育会产生多种影响。积极的一面是,随着未来3亿人转为城镇人口,新市民群体急需接受各种程度的职业教育,这为高等职业院校提供了庞大的潜在生源。例如,我国当前提倡建设新农业、培养新型职业农民,农业高等职业院校在新型职业农民的培育中可以开展包括普及性培训、职业技能培训和学历教育在内的多样的教育培训项目。随之而来的挑战是,作为高等学府的高等职业院校如何“放低身段”,通过改革教学内容、教学方式为不同于传统生源的新市民提供高质量的教育。

三、人口新常态下的高等职业教育改革的若干讨论

综上所述,人口新常态带来的影响是多方面的,有积极和消极的一面,消极的影响并非压倒性不可控,积极的影响也不会自然实现,这取决于宏观调控和微观层面各高等职业院校的改革。经过长时期的高速发展后,我国高等职业教育改革走向何方,仍有需要探讨的议题。

当前,面对普通本科高等学校向技术类型高等学校转型,举办本科职业教育带来的竞争压力,一些实力较强的高等职业院校选择升格为本科高等学校来提高竞争力。然而升本既不符合国家构建“定位清晰、科学合理的职业教育层次结构”这一原则,也不应是高等职业院校推进内涵建设的目标。从德国等制造业强国的经验来看,职业教育应打破大专层次、本科层次的严格划分,而建立围绕某一行业、基于学分制的大专、本科甚至研究生平滑衔接的职业教育模式,将现有的“校企合作”模式拓展为“校企校合作”,培养出理论与实践相结合的高技能人才。这不仅需要政府居中引导和平衡各高校开展合作,也需要政府通过税收等扶持政策激励企业积极参与到职业教育事业中。

我国当前的高等职业教育存在的另一个问题是人文关怀的缺乏。在学制短、强调操作能力等因素的影响下,我国高等职业教育实际上呈现出一幅学科消解、专业知识碎片化,重视技能培养而忽视人格养成的场景。而随着传统劳动力密集型生产逐渐被自动化生产代替,企业需要的是能适应不同工作岗位的柔性人才,单纯培养掌握某一操作技能的劳动者将无法满足未来一阶段我国市场对人才的需要。培养具有“工匠精神”的劳动者,高等职业院校需要改革教学内容,回归人格培养,加强职业道德、职业操守和公民意识等方面的培育。

[1]李建民. 中国的人口新常态与经济新常态[J].人口研究,2015(1):3-11.

[2]谢作栩,黄荣坦. 中国高等教育规模发展宏观调控模型研究[J].高等教育研究,2004(6):18-24.

[3]程瑶,章冬斌. 2020年前适龄人口变化与高等教育规模发展研究[J].开放教育研究,2008(4):28-32.

[4]谢作栩,刘自团. 少子化时代中国小型高等职业院校面临的挑战及对策[J].教育研究,2008(9):71-75.

[5]周俊山,尹银. 对人口老龄化下的职业教育的几点认识[J].中国职业技术教育,2008(19):19-22.

[责任编辑 韦杨波]

A study on higher vocational education under the new population normal

DAI Yanling

(Department of Social Sciences & Medical Management, Guangxi Medical College, Nanning, Guangxi 530023,China)

From the first decade of the 21st century, china has started a new phase of development marked by a lower level of population growth rate, worker shortage, population aging, improved population quality, and quickened urbanization process. The new population normal will have structural influence on the social and economic development of our country. In this paper, the population variable is treaded as an endogenous factor in education industry, and relations between the new normal population and the form of higher vocational education in our country are analyzed from two aspects of demand side and supply side. And finally this paper reaches a conclusion that our country’s higher vocational colleges should timely make structural adjustment, pay attention to the connotation construction, and take the initiative to adapt to the new normal.

population;China’s New Normal;higher vocational education

G718.5

A

1672-9021(2017)03-0112-06

戴燕玲(1966-),女,广东五华人,广西卫生职业技术学院社会科学和卫生事业管理系副教授,主要研究方向:法学、思想政治教育。

2017-04-05