《宋元学案》中的案语及其学术价值

——以“全氏修补本”的编纂者全祖望为中心

2017-07-05连凡

连 凡

(武汉大学 哲学学院,湖北 武汉 430072)

《宋元学案》中的案语及其学术价值

——以“全氏修补本”的编纂者全祖望为中心

连 凡

(武汉大学 哲学学院,湖北 武汉 430072)

全祖望在《宋元学案》中的案语主要致力于学术源流、师承关系、事迹史实及乡邦文献诸方面的探讨。全祖望在序录中建构了完整的宋元儒学思想史体系,并且探讨了思想与政治文化等客观环境间的互动影响关系,贯穿着推崇学术创见,道德与学问并重,以及兼容并包的开放思想史观。在师承关系的考察上,全祖望基于兼顾史实与思想传承的立场,在承认客观的师承关系的同时,又认为不能夸大其在学者思想形成过程中所起的作用。在史学考证上,全祖望坚持知人论世的优良传统,并继承了黄宗羲以诗证史的“诗史观”,扩展了史料的范围。在乡邦文献的阐发上,全祖望致力于表彰浙东先贤的学术思想,发掘了大量宋元时期的乡邦文献,从而填补了思想史上的诸多空白。

《宋元学案》;全祖望;思想史;周程授受关系;浙东学派

由清代浙东学派学者黄宗羲、黄百家、全祖望等编纂的《宋元学案》汇集了宋元儒学思想史上几乎所有思想家的基本资料,所以涉及宋元哲学史、思想史的研究论著大都不同程度地涉及或引用了《宋元学案》中的资料,特别是引用黄宗羲、黄百家、全祖望等编著者的意见(案语)来立论,并在此基础上探讨学者的思想阐释与评价等。但是《宋元学案》的案语的数量达2 000条以上,并且分散在全书成百上千位学者的资料之中。这是研究《宋元学案》的案语时所必须直面的困难。具体到《宋元学案》“全氏修补本”的编纂者全祖望来说,目前学术界对于全祖望案语的专题研究基本局限在全祖望为《宋元学案》中各个学案所作序录的分析上,如卢钟锋在其《论〈宋元学案><明儒学案>的理学史》[1]中依据全祖望的“宋元儒学案序录”,分“一、关于理学的发端”“二、关于理学的确立”“三、关于理学的传衍、分流和合流”三个方面对《宋元学案》中宋元理学之发展脉络进行了探讨。此外,王永健在其《全祖望评传》[2]第五章“全祖望与《宋元学案》”第三节“全祖望百卷《序录》述评”中也对全祖望所作“序录”中的宋元理学发展脉络进行了探讨。何俊在其专著《南宋儒学建构》第五章“思想向文化转型”[3]297。及论文《宋元儒学的重建与清初思想史观——以<宋元学案>全氏补本为中心的考察》[4]中以《宋元学案》全氏补本为中心,考察了全祖望对于宋元儒学史的重建,以及其中体现的思想史观。这些研究虽各有所得,但尚不足以全面反映全祖望案语的内容及其学术价值。为此本文将统计分析与理论阐释结合起来,首先对《宋元学案》中的案语进行统计分类,并阐明《宋元学案》成书三阶段中编纂者的分工及其案语之特色,在此基础上以《宋元学案》“全氏修补本”的主要编纂者全祖望为中心,探讨其案语的内容及其学术价值。

一、《宋元学案》中的案语统计及其特色

《宋元学案》的内容构成中颇为引人注目的一个部分便是其数量庞大的案语。《宋元学案》成书过程中的编纂者包括黄宗羲、黄百家、杨开沅、顾諟、张采、全祖望、黄璋、黄征乂、王梓材、冯云濠等人,均属于黄宗羲所开创的清代浙东学派,又称为“浙东史学”派。吴光先生认为浙东学派并不局限于史学,其实是包括经学、史学、文学与科技等诸多领域在内的“经世致用之学”,因此主张应当称其为“浙东经史学派”[5]10。因此《宋元学案》可说是清代浙东学派学者集体创作的结晶。上列10位编纂者中,除黄璋和黄征乂以外的8位在现行百卷本《宋元学案》中共留下了2 238条案语或附录文章,体现了编纂者的编纂成果及其思想立场。依据吴光的考证,黄璋与黄征乂曾在“黄氏原本”与“全氏补本”的基础上进行修订完成86卷的“黄璋校补本”稿本,在其中留下了许多案语,但后来两人之案语被百卷本《宋元学案》最后的校订者王梓材全部删除了。因此现行百卷本《宋元学案》中只存有8位编纂者的案语[6]。8位编纂者中以黄宗羲(89条)、黄百家(214条)、全祖望(405条)、王梓材(924条)、冯云濠(463条)五人的案语为最多。另外3人杨开沅(23条)、顾諟(24条)、张采(6条)均为黄宗羲的弟子,与黄宗羲之子黄百家一起承担编纂任务。进一步分析可知,依据各人参与编纂之阶段及其专长领域之不同,其案语内容也呈现出不同的特色。

从成书阶段来看,《宋元学案》从开始编纂至完成出版,时间跨度长达一个半世纪,大致可分成三个阶段。第一阶段(康熙年间),黄宗羲晚年主持编纂,其子黄百家、弟子杨开沅、顾諟、张采等人具体负责而成“黄氏原本”;第二阶段(乾隆年间),全祖望修补“黄氏原本”而成百卷本的《宋元学案》“全氏修补本”;第三阶段(道光年间)王梓材与冯云濠在“全氏修补本”的基础之上综合诸本作了进一步的修补订正,最终完成出版。“全氏修补本”之后,王梓材之前,余姚黄氏家族的黄璋等人还编纂了86卷本的《宋儒学案》。张艺曦通过考察台湾史语所所藏黄璋校补本《宋儒学案》,指出此《宋儒学案》是黄璋在保留其祖上黄宗羲、黄百家编纂“黄氏原本”的原貌基础上,适当选取全祖望补修的部分内容而成的。其学案之设立及内容与黄宗羲的《明儒学案》一脉相承。后来王梓材、冯云濠否定了黄璋校补本的编纂方式,改为以全祖望的补修本为底本,并尽可能的修补其中的资料,从而使得现行《宋元学案》成了一个资料汇编[7]。简而言之,由于《宋元学案》成书三阶段的影响,其内容及性质无疑产生了较大的变化。总的来看,《宋元学案》由跨越前后三阶段的众多的编纂者所完成,已非黄宗羲之原本,而且黄宗羲主要是发凡起例,其学术观点在全书中体现得并不充分,全书实际上主要成于黄百家与全祖望之手,体现的主要是他们的学术主张。

从案语的内容特色来看,王梓材、冯云濠二人的案语数量虽然最多,但其内容主要是校勘和修订等与文献整理相关的简短说明,直接讨论学术思想的言论很少。与此相反,黄氏父子与全祖望的案语及附录文章中的长篇大论则相当多,对探讨学者的学术思想而言具有很高的参考价值。当然,这只是就各位编纂者的专长及其案语的主要方面而言。实际上黄氏父子的案语中除了哲学阐释以处,也不乏文献考证与学术源流相关的内容。全祖望的案语中除了史实考证与思想源流的梳理以外,也有与文献校订及思想阐释相关的内容。同样王梓材与冯云濠的案语中也不是没有对学术思想的阐发。这些编纂者均隶属于清代浙东学派,其特定的思想立场及学术见解贯穿于《宋元学案》的编纂过程及其全文之中。这可说是理解《宋元学案》的思想倾向与学术观点的关键。总而言之,各阶段的编纂者以其自身的专长领域为主分工协作,前后接力方才完成《宋元学案》这样一部宋元儒学思想史巨著的编纂。

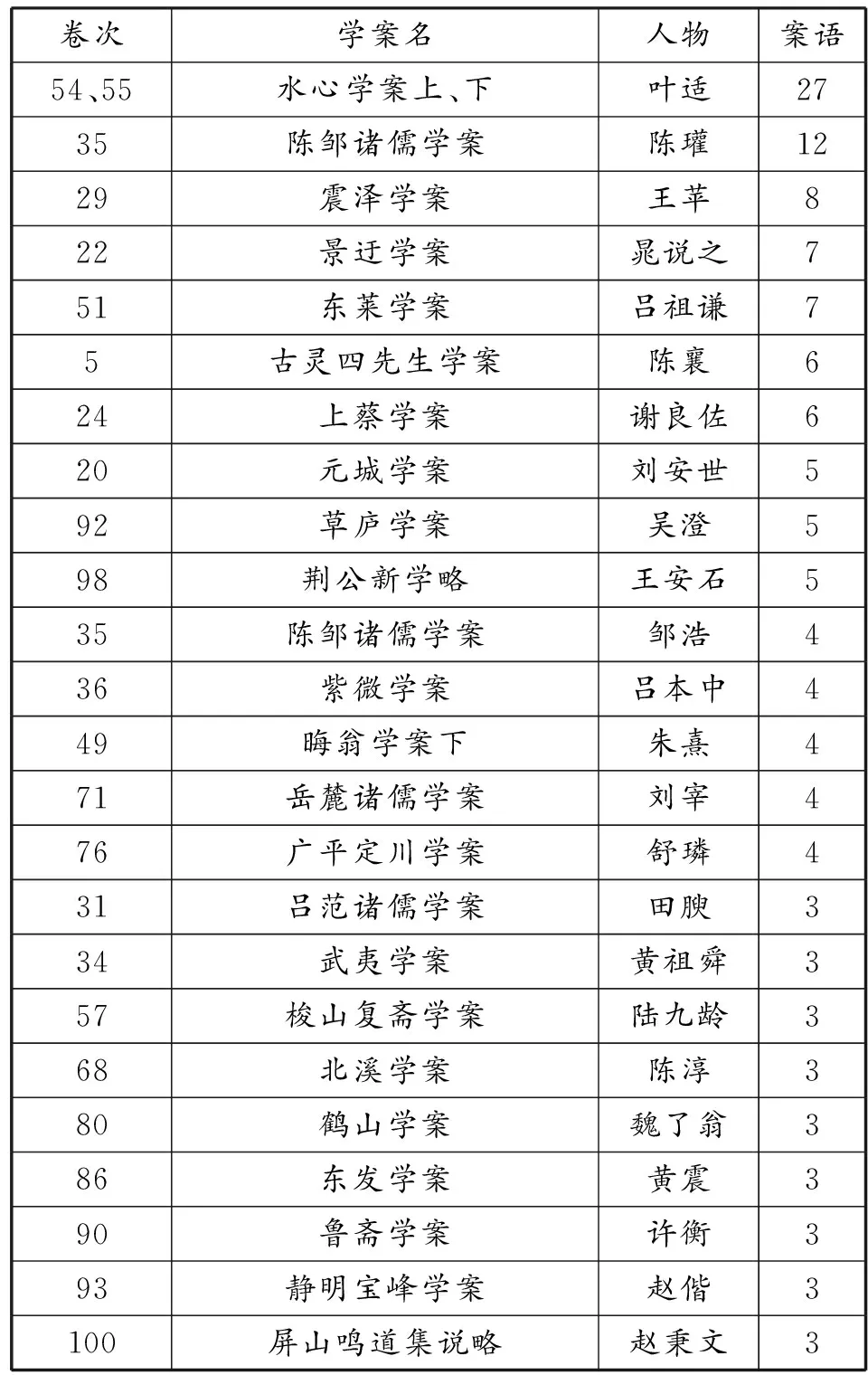

清代浙东史学的殿军章学诚(1738-1801)在《文史通义·浙东学术》中总结道:“浙东之学,虽出婺源,然自三袁之流,多宗江西陆氏,而通经服古,绝不空言德性,故不悖于朱子之教。至阳明王子,揭孟子之良知,复与朱子牴牾。蕺山刘氏,本良知而发明慎独,与朱子不合,亦不相诋也。梨洲黄氏,出蕺山刘氏之门,而开万氏弟兄经史之学;以至全氏祖望辈尚存其意,宗陆而不悖于朱者也。”[8]523这一思想倾向自然也体现在《宋元学案》中,即黄氏父子等第一阶段的编纂者在其“黄氏原本”中基于浙东学派“宗陆而不悖于朱”的折衷朱陆各派的思想立场致力于哲学思想的阐释。而全祖望作为黄宗羲的私淑弟子和浙东史学的代表人物,主要以发掘地方史料及表彰烈士、遗民、隐士的气节著称。这一点在其“全氏补修本”中的全祖望案语里有着集中的体现。《宋元学案》中共有89条全祖望所作的序录,原本作为一卷置于全书之前作为纲领,即卷首“宋元儒学案序录”,后来由王梓材在整理时将其分散到所属各学案的正文之前,同时又在卷首予以了保留,这样这89条序录案语便在全书中重复出现了两次,因此我们在全祖望“案语数”的统计除去了卷首的序录以避免重复计算。这样《宋元学案》中收录有全祖望405条案语及附录文章,分布在90个学案(共97个卷)中。其中有89条是各学案的序录,另外的316条则分属于186位学者。其中案语数量在3条及以上的学者及其数量如下表所示:

卷次学案名人物案语54、55水心学案上、下叶适2735陈邹诸儒学案陈瓘1229震泽学案王苹822景迂学案晁说之751东莱学案吕祖谦75古灵四先生学案陈襄624上蔡学案谢良佐620元城学案刘安世592草庐学案吴澄598荆公新学略王安石535陈邹诸儒学案邹浩436紫微学案吕本中449晦翁学案下朱熹471岳麓诸儒学案刘宰476广平定川学案舒璘431吕范诸儒学案田腴334武夷学案黄祖舜357梭山复斋学案陆九龄368北溪学案陈淳380鹤山学案魏了翁386东发学案黄震390鲁斋学案许衡393静明宝峰学案赵偕3100屏山鸣道集说略赵秉文3

比较而言,黄氏父子的案语最多的学者是北宋五子与南宋朱陆等主要哲学家,全祖望的案语较多的学者大抵是黄氏父子未曾或较少关注的学者。其中很多是原本未收入“黄氏原本”而由全祖望始立学案或补立小传的次要思想家。如卷三十五“陈邹诸儒学案”中作为洛学私淑、元佑之余的陈瓘,卷二十九“震泽学案”中有心学倾向的程门弟子王苹,卷二十二“景迂学案”中作为司马光的弟子和邵雍的私淑的晁说之,卷五“古灵四先生学案”中作为胡瑗、孙复等的同调势力“闽中四先生”之首的陈襄,卷二十“元城学案”中司马光的弟子刘安世与卷九十八“荆公新学略”中为正统道学所排斥的王安石等。这反映了全祖望作为史学家专长在于史实考证与思想史的梳理,同时其思想史视野较黄氏父子更为开放,更少门户之见,因此才能进一步突破黄宗羲、黄百家父子的道学思想史体系,广泛采录道学以外的人物或事件,从而展现了宋元儒学思想史的全貌。另一方面,全祖望受明末清初以来经学思潮的影响,在编纂《宋元学案》时对宋元两代的经学也给予了相当的关注,收录了大量宋元时期的经学家及其著作,还进行了详细的考证,如卷八十“鹤山学案”、卷九十二“草庐学案”及卷九十八“荆公新学略”中的案语。经学作为中国思想史上的主要阐释方式,思想家往往通过注释先秦经典来阐发自己的思想。宋代经学自宋学初期反对墨守章句训诂提倡直抒己见的疑传疑经思潮以来,到朱熹及其弟子所撰之《四书》《五经》等理学化经学著作的出现,这种学术倾向可说是十分明显的。程朱理学在思想界权威地位的确立,在政治领域的官学化也可说也是经学著作传播的必然结果。因此全祖望对经学的重视实际上是基于历史与现实的双重考虑,同时也充分体现了清代浙东学派将理学、经学与史学结合在一起的学术特色。即章学诚《文史通义》卷五内篇五“浙东学术”所谓“浙东之学,言性命者必究于史,此其所以卓也”[8]523。

二、“全氏修补本”的编纂者全祖望的案语及其学术价值

从案语内容上看,《宋元学案》成书的第二阶段“全氏修补本”中,史学家全祖望的案语主要涉及学术源流的疏理、师承关系的考察、事迹史实的考证及乡邦文献的发掘,即第二阶段的主要编纂者全祖望的案语主要是与思想史及历史文献学相关的内容。以下即从此四个方面探讨其案语的内容及其学术价值。

(一)“宋元儒学案序录”中的学术源流及其思想史观

全祖望对于宋元思想史的见解(思想史观)在百卷本《宋元学案》卷首“宋元儒学案序录”中有着集中的体现。“宋元儒学案序录”作为全祖望对于宋元思想史的发展脉络及学术思想的总结性观点不仅是《宋元学案》全书之纲领,也是最后的编纂者王梓材与冯云濠等人编纂定本时的主要依据。此序录后来由王梓材将其分散到各学案开头冠以“祖望谨案”的同时,卷首也予以了保留。如本文开头所述,对于全祖望所作的序录学界已经有了一些论述,但还有进一步探讨之必要。笔者综合考虑学案的顺序、师承、地域等因素,依据序录中宋元思想史的发展脉络将《宋元学案》的八十六个学案、两个党案和三个略案分成八个阶段和九个部分。各阶段中各学案之主要人物及其序录之要旨简要归纳如下:

第一阶段:宋学的创立与学派的形成——胡瑗、孙复及其同调势力(卷一“安定学案”~卷六“士刘诸儒学案”)。

宋学的创始人之一、提倡有体有用之实学的教育家胡瑗及其弟子徐积(卷一“安定学案”),与胡瑗齐名的宋学创始人之一、经学造诣更胜一筹的孙复及其弟子石介(卷二“泰山学案”),推动北宋儒学复兴运动的政治家和学者范仲淹(卷三“高平学案”),北宋诗文(古文)改革运动的领袖与疑经思潮的倡导者欧阳修(卷四“庐陵学案”),与胡瑗、孙复同时在福建兴起复兴儒学的“闽中四先生”——陈襄、郑穆、陈烈与周希孟(卷五“古灵四先生学案”),以及士建中、刘颜、王开祖等其他的宋学先驱与齐鲁(京东)、浙东、浙西、闽中(福建)、关中(陕西)、蜀中(成都府路)等各地域之学派(卷六“士刘诸儒学案”)。

此阶段主要包括宋学的创始人胡瑗及其弟子徐积、孙复及其弟子石介,推进北宋儒学复兴运动的政治家范仲淹与古文运动领袖欧阳修,以及与“宋初三先生”同时在各地兴起复兴儒学的“闽中四先生”,以及士建中、刘颜、王开祖等人。

第二阶段:北宋六先生与道学之确立——以洛阳和关中为中心(卷七、八“涑水学案上、下”~卷十九“范吕诸儒学案”)。

北宋六先生之一、洛阳旧党领袖与著名学者司马光(卷七、八“涑水学案上、下”);北宋五子之一、先天象数易学的创始人邵雍(卷九、十“百源学案上、下”);北宋五子之一,“二程”的启蒙老师、建立以太极说为主的宇宙本体论而被南宋的朱熹等人推为宋代道学开山祖师的周敦颐(卷十一、十二“濂溪学案上、下”);北宋五子之一,洛学的创立者,提倡天理论、具有浑一思想体系的程颢(卷十三、十四“明道学案上、下”);北宋五子之一,洛学的完成者,具有体用论之分解思想倾向的程颐(卷十五、十六“伊川学案上、下”);北宋五子之一,与“二程”洛学鼎立,学问规模宏大而富于创见的关学创始人张载(卷十七、十八“横渠学案上、下”);北宋六先生的同调范镇、吕公著等人(卷十九“范吕诸儒学案”)。

此阶段主要包括作为宋代道学创始人的“北宋六先生”的司马光(朔学)、周敦颐(濂学)、程颢和程颐(洛学)、张载(关学)、邵雍(象数学)。

第三阶段:北宋六先生的弟子及道学之传承——以洛学为中心(卷二十“元城学案”~卷三十三“王张诸儒学案”)。

第四阶段:南宋初期的思想界与儒学的传承——以湖湘学派与道南学派为中心(卷三十四“武夷学案”至卷四十七“艾轩学案”)。

洛学的私淑弟子,与杨时南传洛学同功的湖湘学派创始人胡安国(卷三十四“武夷学案”);夹杂佛道异端思想的洛学私淑弟子陈瓘、邹浩等人(卷三十五“陈邹诸儒学案”);洛学的再传弟子,东莱吕氏之学的代表人物之一吕本中(卷三十六“紫微学案”);谢良佐的高徒,以象数易学闻名的朱震(卷三十七“汉上学案”);杨时的高徒,夹杂禅学的陈渊(卷三十八“默堂学案”);杨时的高徒,得洛学之正传的道南学派代表人物罗从彦,以及朱熹之业师李侗(卷三十九“豫章学案”);杨时的高徒,被朱熹批判为杂学的张九成(卷四十“横浦学案”);继承胡安国的家学并致力于佛教批判的胡寅(卷四十一“衡麓学案”);继承胡安国的家学,南宋初期儒学造诣最深的学者、湖湘学派的实际创立者胡宏(卷四十二“五峰学案”);朱熹早年之师,夹杂禅学的刘勉之、胡宪、刘子翚三先生及其学友陆佑(卷四十三“刘胡诸儒学案”);南宋初期支持道学(洛学)的政治家赵鼎、张浚等人(卷四十四“赵张诸儒学案”);伊洛道学的同调范浚,以及传承中原文献之学的许翰等人(卷四十五“范许诸儒学案”);张九成、吕本中的弟子,被视为纯粹儒者的汪应辰(卷四十六“玉山学案”);尹焞的高徒,又受王苹的影响、被视为江西陆学先驱的林光朝(卷四十七“艾轩学案”)。

以上两阶段反映了两宋之间的道学传承,主要包括洛学的直接弟子谢良佐、杨时、尹焞、王苹、吕大临,洛学的私淑弟子胡安国、陈瓘、邹浩,洛学的再传弟子吕本中(附吕希哲、东莱吕学的先驱),罗从彦与李侗(道南学派),胡寅与胡宏(湖湘学派)。

第五阶段:南宋儒学的兴盛与论争——朱学、陆学、浙学及其同调者(卷四十八、四十九“晦翁学案上、下”至卷六十一“徐陈诸儒学案”)。

东南三贤之首,杨时的三传弟子,宋学(道学)的集大成者、综罗百代并对所有学派采取取长补短态度的朱熹(卷四十八、四十九“晦翁学案上、下”);东南三贤之一,与朱熹齐名的湖湘学派代表人物张栻(卷五十“南轩学案”);东南三贤之一,东莱吕氏中原文献之学的集大成者吕祖谦(卷五十一“东莱学案”);程门的再传弟子,以礼乐制度为主的浙东永嘉学派创始人薛季宣(卷五十二“艮斋学案”);比薛季宣的学问更为纯粹的浙东永嘉学派代表人物之一陈傅良(卷五十三“止斋学案”);扫除永嘉学派的功利之说并否定程朱理学之道统,与朱陆鼎立的浙东永嘉学派集大成者叶适(卷五十四、五十五“水心学案上、下”);朱熹的论敌,浙东永康功利学派的创始人陈亮(卷五十六“龙川学案”);江西三陆之学(陆学)的创始人陆九韶、陆九龄兄弟(卷五十七“梭山复斋学案”);朱熹的劲敌,直承孟子而以“先立乎其大者”为宗旨的江西陆学(心学)完成者陆九渊(卷五十八“象山学案”);东南三贤的同调刘靖之、刘清之兄弟(卷五十九“清江学案”);浙东永嘉学派的同调唐仲友(卷六十“说斋学案”);陆学的同调徐谊、陈葵等人(卷六十一“徐陈诸儒学案”)。

此阶段主要包括理学的集大成者朱熹(闽学),朱熹的讲友和湖南学的代表人物张栻、及中原文献之学的集大成者吕祖谦(婺学),朱熹的论敌和浙东学派的代表人物薛季宣、陈傅良、叶适(永嘉学派)、陈亮(永康学派)及其同调唐仲友与江西的陆九韶、陆九龄、陆九渊兄弟(陆学、心学)。

第六阶段:朱张吕陆之弟子与学术界的重组(卷六十二“西山蔡氏学案”~卷七十九“丘刘诸儒学案”)。

朱门的领袖,主要继承家传的律吕象数之学的蔡元定(卷六十二“西山蔡氏学案”);朱熹的大弟子,发扬明体达用之实学、并被视为朱熹道统继承人的黄榦(卷六十三“勉斋学案”);朱熹的高徒,虽无气焰而学术传承源远流长的辅广(卷六十四“潜庵学案”);朱熹的高徒,浙东永嘉最早的朱子学者陈埴与叶味道(卷六十五“木钟学案”);朱熹的高徒杜煜、杜知仁兄弟及其再传弟子车若水(卷六十六“南湖学案”);朱熹的高徒与蔡元定的家学,同时继承朱熹的理学与家传的象数之数的蔡沈(卷六十七“九峰学案”);朱熹晚年的高徒,大力阐扬师说、同时坚守师门而猛烈批判异学(陆学)的陈淳(卷六十八“北溪学案”);朱熹其他的直接弟子李燔、张洽、廖德明等(卷六十九“沧洲诸儒学案上”)与朱熹的再传弟子(卷七十“沧洲诸儒学案下”);继承张栻思想的湖湘学派后学胡大时、彭龟年等(卷七十一“岳麓诸儒学案”);继承张栻思想的蜀中弟子宇文绍节、陈概、范仲黼等(卷七十二“二江诸儒学案”);继承吕祖谦文献之学的金华学派门人后学(卷七十三“丽泽诸儒学案”);陆门高徒“甬上四先生”(浙东四明)之一人,被认为颠倒陆学之为学次序(禅学化)的杨简(卷七十四“慈湖学案”);“甬上四先生”之一人,学问较杨简更为纯粹的袁燮(卷七十五“絜斋学案”);“甬上四先生”的另外两人舒璘与沈焕(卷七十六“广平定川学案”);陆门的江西弟子傅梦泉、邓约礼等人(卷七十七“槐堂诸儒学案”);邵雍象数易学的后学张行成、祝泌等人(卷七十八“张祝诸儒学案”);与朱陆弟子同时代而师承不详的学者丘崈、刘光祖、楼钥、柴中行等人(卷七十九“丘刘诸儒学案”)。

第七阶段:南宋末期的儒学与朱陆的合流(卷八十“鹤山学案”~卷八十九“介轩学案”)。

私淑朱、张之学的同时,又继承永嘉经制之学的精华,与真德秀齐名而经学造诣更胜一筹的著名学者魏了翁(卷八十“鹤山学案”);推进朱学的官学化、名重一时的朱熹再传弟子真德秀(卷八十一“西山真氏学案”);继承黄榦之传承而被视为朱学正宗的浙东金华朱学代表人物何基、王柏、金履祥、许谦(卷八十二“北山四先生学案”);黄榦的高徒,吴澄的师祖饶鲁(卷八十三“双峰学案”);朱陆的再传弟子,出入于朱陆之间的鄱阳三汤兄弟汤千、汤巾、汤中及其侄汤汉(卷八十四“存斋晦静息庵学案”);浙东四明朱学的代表人物之一,折衷朱吕陆三家之学的浙东大儒王应麟(卷八十五“深宁学案”);浙东四明朱学的代表人物之一,学问造诣深厚的大儒黄震(卷八十六“东发学案”);转变四明史氏的陆学传统、成为浙东四明朱学代表人物之一的史蒙卿(卷八十七“静清学案”);朱熹的后学欧阳守道及其弟子、为国捐躯的南宋丞相文天祥(卷八十八“巽斋学案”);新安朱学的代表人物董梦程、曹泾、马端临(卷八十九“介轩学案”)。

以上两阶段反映了朱陆的后学与思想界的重组,主要包括朱陆的直系弟子黄榦、辅广、陈淳、“甬上四先生”(杨简、袁燮、舒璘、沈焕),朱陆的再传弟子与私淑弟子魏了翁与真德秀,何基、王柏、金履祥、许谦(金华朱学),王应麟、黄震、史蒙卿(四明朱学)。

第八阶段:元代朱学的官学化与陆学的传承(卷九十“鲁斋学案”~卷九十五“萧同诸儒学案”)

元代朱学北传的第一人赵复与元代北方朱学的代表人物许衡(卷九十“鲁斋学案”)和刘因(卷九十一“静修学案”),元代南方朱学的代表人物、折衷朱陆的吴澄(卷九十二“草庐学案”),元代陆学的代表人物陈苑和赵偕(卷九十三“静明宝峰学案”),继吴澄之后和会朱陆的学者郑玉(卷九十四“师山

此阶段主要包括元代儒学的代表人物许衡与刘因(北方朱学)、吴澄与郑玉(南方朱学与朱陆折衷者)、陈苑与赵偕(元代陆学)。

以上这八个阶段共86个学案基本展现了北宋仁宗朝前后至元代末期儒学的发展历程。

第九部分:党禁与杂学,包括政治事件——“元佑党禁”与“庆元党禁”、道学的主要反对者新学、蜀学及作为两派之余波的金朝儒学(杂学)。

在此部分中,全祖望设立了反映政治事件的两个党案与反映杂学的三个略案,即关系到两宋的治乱兴亡与学派兴衰的重大政治事件——“元佑党禁”(卷九十六“元佑党案”)与“庆元党禁”(卷九十七“庆元党案”),作为北宋后期开始直至南宋初期的官学并与洛学相对立的王安石新学(卷九十八“荆公新学略”),被朱熹视为杂学的三苏蜀学(卷九十九“苏氏蜀学略”),以及宋元过渡期间,被视作王、苏两派之余波的以李纯甫、赵秉文为代表的金朝儒学(卷一百“屏山鸣道集说略”)。

这样,《宋元学案》中宋元儒学思想史的建构与脉络、主流与支流,以及思想与政治、文化等客观环境间的互动影响关系更加明晰。其中,第一阶段以及最后的新学与蜀学可视为以北宋六先生为代表的宋代道学的先驱和先导。第二阶段是北宋儒学的高潮。第三阶段与第四阶段是从北宋后期开始直到南宋初期的过渡期。第五阶段则是南宋乃至两宋儒学的高峰。第六阶段与第七阶段则是以朱学为主融汇各学派的整合期。第八阶段是以朱学的官学化为主的从宋末到明初的过渡期。最后的“屏山鸣道集说略”即金朝的儒学则是宋元两朝之间的过渡期。

通过以上分析可知,《宋元学案》中的91个学案、党案、略案看起来似乎比较零散,实际上秩序井然不乱,已经包含有宋元思想史的完整脉络及其要素(学术背景、生平事迹、学术思想的论述),贯穿着编纂者推崇学术思想上的创见,道德与学问并重(有体有用之学),以及兼包并蓄的开放思想史观。中国虽自先秦以来即有着历史悠久的学术思想史传统。但正如梁启超所指出的那样[9]4453,4476,从体裁的完备性及思想的一贯性来看,直到黄宗羲的《明儒学案》与实际成书于全祖望之手的《宋元学案》这两部学案的诞生,中国才出现了堪与西方的学术思想史著作相匹敌的学术史专著。

(二)学者师承关系与思想传承的辨析——以周程授受关系为例

相比注重学术宗旨与哲学思想之总结评论的《明儒学案》而言,《宋元学案》更为注重学术源流与师承关系的辨析。这方面的编纂与论述对我们把握宋元儒学史的思想脉络而言很有参考价值。其中也出现了许多值得注意的问题。尤其是学者之间具体存在着怎样的关系存在难以判断的情形,而师承关系在学者的思想形成过程中所起的作用也需要具体分析。在这方面包括全祖望在内的编纂者基于其历史与思想兼顾的立场作了许多考证工作。以周程授受关系以例进行分析如下:

北宋理学家周敦颐(1017-1073,字茂叔,世称濂溪先生)在其生前的社会地位与学术地位并不高,但其弟子“二程”成为道学的宗师及实际创始人。作为“二程”早年老师的周敦颐身后经程门弟子的表彰,在两宋之际其地位逐渐被抬高。到了南宋周敦颐又受到南宋的胡宏、张栻及朱熹等著名理学家的推崇,并在朱熹编纂的道学史著作《伊洛渊源录》中居于首位。后来元代官修《宋史·道学传》中进一步确立了其作为继承孔孟以来道统的道学创始人——“北宋五子”之首的思想史地位。但宋代以来围绕其思想渊源与评价、思想史地位及其与二程的授受关系等问题出现了诸多争议。特别是周程授受关系作为道学史上聚讼纷纭的一大公案,自宋代吕希哲、吕本中、汪应辰等人先后对周程授受提出异议以来,时至今日还存在争议。

问题的关键在于周程师承关系的史实与其思想传承之间的矛盾。即“二程”虽曾求学于周敦颐,但却并不认为自己的学问宗旨来自周敦颐的传授。前人时贤的讨论或者从史实即史学考证入手,或者从思想传承即哲学思想的分析入手,或者将两者结合起来。如日本学者土田健次郎在其专著《道学の形成》第二章第二节“周程授受再考”中从思想史的角度考察,否定了朱熹的所谓“二程”与周敦颐之间的授受关系,并以打破朱熹的“周敦颐神话”作为其主旨,认为并非周敦颐而是北宋五子的最后一位大儒程颐才是道学的实际创始人[10]115-131。著名史学家邓广铭在其《关于周敦颐的师承和传授》一文中则从史实的考证出发彻底否认了周程的授受关系[11]193-213。

关于《宋元学案》的主要编纂者对周程授受关系的意见和立场,首先黄百家在卷一“安定学案”的案语中指出:“先生在太学,尝以《颜子所好何学论》试诸生。先生得伊川作,大奇之,即请相见,处以学职,知契独深。伊川之敬礼先生亦至。于濂溪,虽尝从学,往往字之曰‘茂叔’。于先生,非‘安定先生’不称也。”[12]26又在卷十二“濂溪学案下”的案语中指出:“至于受学于周茂叔之言,亲出于明道之口,岂以‘仲尼’二字疑子思之不为宣圣孙乎。”[12]525黄百家认为“二程”自己亲口说曾师事于周敦颐,虽然程颐称呼周敦颐只称其字“茂叔”而不言“先生”,可见程颐对周敦颐不大推崇,与其对胡瑗言必称“先生”不同,但这并不能否定两人之间客观存在的师承关系。进而在卷三十九“豫章学案”的案语中,黄百家指出:“程太中能知周子而使二子事之,二程之学遂由濂溪而继孟氏。朱韦斋能友延平与刘、胡三子,而使其子师之,晦翁之学遂能由三子而继程氏。卓哉二父,巨眼千古矣。”[13]1297承认“二程”接受周敦颐之传承而继承了儒家道统。

其后全祖望作《周程学统论》(原载《鲒埼亭集外编》卷三十八论,后收入《宋元学案》)卷十二“濂溪学案下”)一文在吕希哲、吕本中、汪应辰及黄百家等人的意见基础上作了更详细地考察。全祖望首先从史书记载入手,指出:“明道先生传在《哲宗实录》中,乃范学士冲作,伊川先生传在《徽宗实录》中,乃洪学士迈作,并云从学周子。两朝史局所据,恐亦不秖吕芸阁《东见录》一书。但言二程子未尝师周子者,则汪玉山已有之。玉山之师为张子韶、喻子才,渊源不远,而乃以南安问道,不过如张子之于范文正公,是当时固成疑案矣。”[12]532-533说明了肯定与否定的两种意见均有其依据。否定者如汪应辰认为“二程”于周敦颐的关系就好比张载与范仲淹的关系,范仲淹曾劝年轻气盛、喜好功名的张载读《中庸》,钻研儒学义理,后来张载成为一代大儒和道学的创建者之一。而范仲淹也可算引领张载入门的老师。但两人并非严格意义上的授业师徒关系,而且张载的学问本身是自学得来的。与此类似,周敦颐教少年“二程”寻“孔颜乐处”其实也是领“二程”入门,确立为学不在追求功名而在于求圣贤之道的高远志向,“二程”后来的学问境界即导源于此。因此说周敦颐与“二程”的关系如范仲淹与张载一样是“师傅领进门,修行在个人”的看法确有其道理。全祖望接着指出:“虽然,观明道之自言曰:自再见茂叔,吟风弄月以归,有‘吾与点也’之意。则非于周子竟无所得者。明道行状虽谓其‘泛滥于诸家,出入于佛、老者几十年,反求诸六经而后得之’,而要其慨然求道之志,得于茂叔之所闻者,亦不能没其自也。侯仲良见周子,三日而还,伊川惊曰:‘非从茂叔来邪?’则未尝不心折之矣。”[12]532以“二程”自己的言论说明其学问虽主要是其自得,但不能否认周敦颐的引路之功,而且“二程”从周敦颐那里确有所得。因此全祖望强调指出:“然则谓“二程”子虽少师周子,而长而能得不传之秘者,不尽由于周子,可也;谓周子竟非其师,则过也。”[12]532这句话可视为全祖望对于周程授受关系的定论。接着对于置疑周程授受关系的人经常提到的《二程遗书》中记载“二程”直呼周敦颐之字而不称“先生”的问题,全祖望指出:“若《遗书》中直称周子之字,则吾疑以为门人之词。盖因其师平日有独得遗经之言,故遂欲略周子而过之也。”[12]532认为《遗书》是“二程”的门人所记录编纂的,未经过“二程”本人的审阅,因此此称呼可能出自门人之手。其原因可能是“二程”门人为了彰显其师之自得而有意贬低周敦颐这位地位不高的老师。全祖望的这种看法虽然只是推测,但却合情合理,可备一说。因为“二程”生前即指出门人的记录存在失实之处。最典型的例子就是“吕与叔作横渠行状,有见二程尽弃其学之语。尹子言之。先生曰:表叔平生议论,谓颐兄弟有同处则可。若谓学于颐兄弟则无是事。顷年属与叔删去。不谓尚存斯言。几于无忌惮。(按行状今有两本。一本云:尽弃其学而学焉。一本云:于是尽弃异学,淳如也。恐是后来所改。)”[12]414-415即吕大临说“二程”的舅父张载见了“二程”之后尽弃其学,把“二程”当成张载的老师。此说遭到程颐本人的否认,认为吕大临的记载不符合事实。所以程颐生前就对于门人所记的语录不大认同,指出门人记录的往往失真变成他们自己的意思了。如卷十六“伊川学案(下)”云:“尹和靖年二十始登先生之门,尝得朱公掞所钞《杂说》呈先生,问先生此书可观否,先生留半月。一日,请曰:‘前日所呈《杂说》如何?’先生曰:‘某在,何必观此。若不得某心,只是记得他意。’和靖自此不敢复读。”[12]646由此推测,“二程”的门人有意贬低周敦颐作为“二程”老师的地位以抬高其师的可能性是存在的。接着全祖望指出:“朱子之学,自溯其得力于延平,至于籍溪、屏山、白水,则皆以为尝从之游而未得其要者,然未尝不执弟子之礼。周子即非师,固太中公之友也,而直称其字,若非门人之词,则直二程子之失也。”[12]532以朱熹与其早年的老师,学问夹杂禅学的刘勉之、胡宪、刘子翚三先生为例,指出朱熹早年遵从其父朱松之遗命从三先生(朱松的好友)游,虽然从学问上不得三先生思想之旨,但仍然执弟子之礼。对比周敦颐与“二程”的关系可知,“二程”也是早年十几岁时奉其父程迥之命从周敦颐(程迥的好友)问学。如果《遗书》中直称周敦颐之字而不称先生不是出自门人的记录而是“二程”自己说的话,那也是“二程”自己的过失,不能因此否认客观存在的周程师生关系。全祖望接着分析“二程”未尽传周敦颐的学问宗旨的原因,指出:“周子所得,其在圣门,几几颜子之风。二程子之所以未尽其蕴者,盖其问学在庆历六年,周子即以是岁迁秩而去,追随不甚久也。潘兴嗣志墓,其不及二程子之从游者,亦以此。张宣公谓《太极图》出于二程子之手受,此固考之不详;而或因‘穷禅客’之语,致疑议于周子,则又不知纪录之不尽足凭也。”[12]532认为应该是“二程”跟从周敦颐学习时间太短造成的。至于程颐说周敦颐是“穷禅客”的说法,全祖望也认为是出于门人记录,不尽足凭。最后,全祖望指出:“若夫周子之言,其足以羽翼《六经》而大有功于后学者,莫粹于《通书》四十篇。而‘无极之真’原于道家者流,必非周子之作,斯则不易之论,正未可以表章于朱子而墨守之也。”[12]532与黄百家一样推崇《通书》的纯粹,认为《太极图》及《太极图说》是出自道家,不是周敦颐原创的著作,不能因为朱熹推崇《太极图》就墨守成说。

全祖望进而还在为“濂溪学案”所作的“序录”中作为定论再一次重申了《周程学统论》中的观点。后来《宋元学案》最后的校订者王梓材在卷十五“伊川学案上”中的案语中,依据上述黄百家、全祖望的意见将程颢列为周敦颐的门人,将程颐列为胡瑗与周敦颐二人的门人,从而确立了周程的师承关系。这样全祖望等編纂者一方面承认客观名份上的师承关系,一方面又具体分析了思想的传承关系。其要点是承认“二程”在早年曾经师事周敦颐这一史实记载的同时,又指出后来“二程”的思想中继承自周敦颐的内容较少,其思想的宗旨是出于自得,及与张载等学者间切磋学问而得来的。即卷十二“濂溪学案下”,“百家谨案、周子之学、在于志伊尹之志、学顔子之学、已自明言之矣。……”[12]523程颐继承周敦颐的“志伊尹之所志,学颜子之所学”的思想在《颜子所好何学论》中进而提出“圣人可学论”,从而确立了道学“成圣成贤”的为学目标。《宋元学案》卷十六“伊川学案下”全文收录了《颜子所好何学论》,并在其下辑录了刘宗周的评论“此伊川得统于濂溪处”[12]644,点明了周程之间在此方面的思想继承关系。周敦颐虽然学问造诣很深,但“二程”未传其学则是事实。所以“二程”终生不大推崇周敦颐不是没有原因的。换句话说,学者们的失误就在于非要把周程的师承关系(名)等同于学问上的继承和授受关系(实)。卷首“宋元儒学案序录”中全祖望指出:“濂溪之门,二程子少尝游焉。其后伊、洛所得,实不由于濂溪,是在高弟荥阳吕公已明言之,其孙紫微又申言之,汪玉山亦云然。今观二程子终身不甚推濂溪,并未得与马、邵之列,可以见二吕之言不诬也。晦翁、南轩始确然以为二程子所自出,自是后世宗之,而疑者亦踵相接焉。然虽疑之,而皆未尝考及二吕之言以为证,则终无据。予谓濂溪诚入圣人之室,而二程子未尝传其学,则必欲沟而合之,良无庸矣。述《濂溪学案》。”[12]3全祖望的上述观点与立场兼顾了历史记载与思想传承,应该说是比较公允的。事实上,程颢与程颐(二程)在早年虽曾师事周敦颐并受其思想之影响,但其后二人之学问宗旨如天理本体论、格物穷理说主要出于其自得。“二程”依据其天理本体论重点批判了张载的太虚宇宙本体论。而周敦颐的太极说的气化论痕迹则较张载更明显一些,“二程”致力于批判气化宇宙论而建立其理本论,所以他们终生不提周敦颐的太极说是可以理解的[12]592。正因为他们不赞同周敦颐的太极宇宙生成论的思想体系,因而对周敦颐的著作也几乎不曾提及。周敦颐的著作主要通过“二程”的门人后学流传开来。道学的集大成者朱熹本人虽然是“二程”的四传弟子,继承的主要是“二程”尤其是程颐的思想,但出于建构自身理学宇宙本体论体系的需要,在编纂和注释周敦颐的著作时,将《太极图》与《太极图说》作为周敦颐思想的纲领予以表彰和阐发,将其置于《通书》之前,进而对周敦颐的学问及人品予以大力表彰,并特别强调周程思想的传承与授受关系,从而树立了周敦颐作为道学开山祖师的思想史地位。因此所谓“周敦颐神话”也可以说是朱熹出于建构自身理学哲学体系及道统传承谱系的现实需要塑造出来的。总而言之,全祖望等编纂者的基本观点是承认客观的师承关系的同时,又认为不能夸大其在学者的思想形成过程中所起的作用。这种兼顾历史记载与思想传承的观点应该说是实事求是的。

(三)学者生平事迹与史实的考证——以刘因及其《渡江赋》为例

据我们统计,《宋元学案》中收录有2 428位学者的传记,而附录中也常见与此人事迹相关联之史实。当然这其中会出现种种的问题。对此编纂者作了许多考证工作。《宋元学案》正文之前王梓材所作《校刊宋元学案条例》云:“是书修补,谢山兼为修《宋史》而作,故有《宋史》所略而是书列传特加精详,语多本之《永乐大典》。其中经济、著述,间或采入,盖圣门列四科意也。观者勿以无关学案少之。”[12]22可知全祖望当时有修订《宋史》之意图,而全氏之前的黄氏父子也有此意图,事实上清代学者对《宋史》之讹误疏漏多有不满,从而欲为之修补者很多。因此全祖望在编纂《宋元学案》时做了大量史实与事迹的考证工作。全祖望于乾隆元年(1736)进士及第后进入庶常馆,利用其职务之便与其业师李绂一起阅读并抄写朝廷所藏《永乐大典》等贵重资料,并从中辑录出多种古籍。此举实开其后四库馆臣从《永乐大典》中辑录佚书收入《四库全书》之先河[15]。进而全祖望利用他搜集的文献资料撰写了大量史学考证文章(碑传、序跋等)。《宋元学案》中收录的一百条以“谢山”开头的附录文章即是其中与《宋元学案》的相关的一部分。如卷四“庐陵学案”中的“谢山《公是先生文钞序》……”、卷五十八“象山学案”中的“谢山《淳熙四先生祠堂碑文》……”等,这此考据文章原本收在全祖望的文集《鲒埼亭集》(全三十八卷)及《鲒埼亭集外编》(全五十八卷)之中,其后由王梓材将其中与《宋元学案》所收的人物有关的文章附入相关学案之中。与《明儒学案》相比,《宋元学案》的小传及其相关考证数量庞大,论述精到,可据以补《宋史》及《元史》之讹误与不足,史料价值很高。下面以全祖望对刘因的出处进退及其政治立场的考证为例予以分析。

元代北方的许衡(鲁斋)、刘因(静修)与南方的吴澄(草庐)三人并称为“元代三大儒”。三人可以说是奠定了元代儒学(朱子学)发展的基础。其中,许衡与刘因又被称为“北方两大儒”。刘因在南宋末年作《渡江赋》正面写了元军南下灭宋的行为。对此赋反映出来的政治立场,后世学者之间聚讼纷纭,莫衷一是。如明儒丘浚(琼山)认为刘因借此赋表达了对南宋行将灭亡的幸灾乐祸,而明儒崔铣(后渠)则认为刘因的意思其实是想保全南宋(见崔铣撰《洹词》卷九第六十三章),两种意见截然相反。因为明代以南宋为中原汉族文化的正统,如果庆幸南宋灭亡的话,就势必使身为汉人的刘因之名誉节操招致非议。实事上这也是刘因在明代受到丘浚等人的非议,从而未能与许衡一起从祀于孔庙的主要原因。但在全祖望看来,丘、崔之说均有误,因为诸人只是读了《渡江赋》,并没有结合刘因的出处进退、时代背景及其全部著作予以综合考察,所以才出现了诸多误解。[16]3023

首先从刘因出处进退的立场上来看,全祖望认为,许衡与刘因均是出生于北方的元朝汉人,更确切地说,许衡是由金入元,刘因则是生于金亡之后的元人,即使出仕于元朝于名节上也没有什么问题,后世的明儒却持夷夏之辨来评判二人之行为,其实是不符合实际情况的。哪有身为元人却依附于宋的道理呢。刘因其实是知道元朝无足可取,所以才遗世独立以避免为世俗所染罢了。许、刘二人在是否与元朝合作上的态度相反。许衡想借助政府的力量推广朱子学,刘因则洁身自好不愿辅佐元朝[16]3022。正如全祖望所指出的,许、刘二人均非遗民,出仕元朝于名节上没有什么问题。许衡因与权臣阿合马不合,于是自请罢中书执政一职并到国子监任祭洒从事官方贵族的儒学教育活动,而刘因则认为许衡此举不免有“以术欺世”以求自免之嫌。因为在刘因看来,若非行道之时就不应入世,也不应选择做官。因为如果在朝为官的话,则应该行道,不应只是明道,像许衡那样不能行道却只想明道的话,其实还不如引退于山中以保有其道。这虽只是刘因自己的立场,但也反映了刘因人品之高洁[16]3022-3023。刘因与许衡恰好各自处在孟子所谓“穷则独善其身,达则兼善天下”(《尽心上》)的出处进退之一端上,都不失为儒者之楷模。这也就是二人的人格气象与出处进退虽大相径庭,却同被视为元代北方朱学之代表的原因所在。

其次从刘因创作《渡江赋》的时代背景来考察的话。宋蒙鄂州之役(1259)还在僵持中时,蒙古皇帝蒙哥汗在攻打成都府路钓鱼城时身负重伤(一说因病)而去世,蒙古后方一时政局出现动荡。蒙古攻打鄂州的统帅蒙哥汗之弟忽必烈正准备撤兵北归以夺取汗位时,督战鄂州的南宋奸相贾似道瞒着宋理宗私自与忽必烈达成了媾和的意向,回朝之后又欺骗理宗说是打败了忽必烈。忽必烈回到北方平定内乱并继任蒙古大汗之后,便派使臣郝经(刘因的好友)作为正式使节前往南宋议和。贾似道担心其私自媾和的行径败露,千方百计阻挠郝经前来临安面见宋理宗,于是命令扬州守将李庭芝将郝经扣压软禁在了扬州。忽必烈虽多次要求南宋放人,但贾似道不予理睬。忽必烈因为忙于内乱,一时也无暇抽身攻打南宋,这样双方就僵持了下来,致使郝经前后被扣压了长达16年(1260-1275)才回到北方。就此扣压使者事件而言,南宋一方无疑是理亏的。后来元军于1267年开始以南宋长期拘留特使为借口渡江,兴师问罪,发动了大规模的灭宋战争,并于1276年攻占临安,1279年灭亡南宋。刘因的《渡江赋》就是元军1267年以后南下灭宋之初写的。刘因在此赋中对南宋的背信弃义予以谴责,并表达了元军必胜、南宋必败的观点。刘因对南宋奸臣无故拘禁蒙元使臣和自己的好友赦经感到悲哀。苏天爵所谓的“哀宋”即指此。全祖望认为,刘因既非希望南宋灭亡,也不是有心想存宋,其实只是置身于局外发表感慨罢了[16]3023-3024。

最后综合考察刘因的全部著作的话,全祖望从刘因的《静修集》中摘录了大量诗句并归纳揭示其内涵,以佐证分析刘因作《渡江赋》的意图。依据全氏之考证,刘因在其诗作中对宋朝与金朝之灭亡均流露出悲伤之情,但其伤金之情较其悼宋之情还要更加强烈一些,这当是其先祖曾经出仕于金朝的缘故。刘因生于元,耳闻目睹了金、宋两国相继为元所灭,又认为元朝不值得辅佐,所以向南痛惜于南宋之亡国,向北方悲伤于金朝之灭亡,虽曾不得已接受过元朝的任命,但不久便辞官隐居而终老林下。这才是刘因的真实想法,因此丘浚与崔诜二人之说其实都只是不符合实际的猜测罢了[16]3024-3026。全祖望的考证证据确凿合情合理,很有说服力。因此也得到了清儒方东树的肯定(见方东树《考槃集文录》卷五书后题跋“书刘文靖渡江赋后”)。在全祖望之前,明末清初的孙奇逢撰文支持崔铣的看法,为刘因作辩护,并在其《理学宗传》中将刘因置于元儒之首,可谓推崇备至。但正如全祖望所说,孙奇逢的具体论述不免简略,难以服人(见孙奇逢《夏峰先生集》卷三“渡江赋辩”与“重修静修先生祠记”)。直到全祖望的上述考辩文章出现以后,关于刘因《渡江赋》的思想倾向及其政治立场才算有了比较客观的评价,并可与现代学者的最新考论相发明(见《刘因评传》第三章“政治态度”第一节“拥护国家统一”中对《渡江赋》的分析)[17]55-65。同时上述全祖望以诗证史的作法扩展了史料的范围,可说是对黄宗羲所提倡的“诗之与史,相为表里者也”[18]10与“以诗补史之阙”[18]49的诗史观的继承与实践,体现了清代浙东学派长于史学的特点。附带提及一下,关于黄宗羲的诗史观,详见张高评《〈南雷诗历〉与传记诗学》[19]285-301。又依据张如安的考察[20]279,黄宗羲在康煕壬子(1672)年最早提出了其诗史观,但其弟子,清初浙东文学的代表人物李邺嗣在此前一年(1671)于《万季野诗集序》中已经提出了这种诗史观,因此他认为黄宗羲是借鉴了李邺嗣的观点,诗史观并非黄宗羲首倡。其实文献发表上的先后并不必然意味思想形成上的先后,而且黄、李师徒先后提倡正好说明这种诗史观是以黄宗羲为首的浙东学派之共识。

(四)乡邦先贤道德学问的表彰

如前所述,《宋元学案》的主要编纂者均为浙东人,其中全祖望和王梓材是鄞县人,冯云濠是慈溪人,均属于南宋的庆元府,即今浙江宁波,《宋元学案》中又称为“甬上”“明州”“四明”“鄞县”。黄宗羲、黄百家父子虽出生于浙东绍兴府余姚县,但宁波则是其主要的讲学地。宁波事实上也成了黄宗羲所开创的清代浙东学派的中心地域。

据我们统计,《宋元学案》中共立有2 428位宋元时代儒者的传记,其中出身于浙东的学者数量最多,达627人。浙东所属州府之中,南宋浙东庆元府(下辖鄞县、慈溪等六县)出身的学者有153人,在当时全国府州一级的行政区划内仅次于浙东婺州的198人(今浙江金华)。再细分到州的下一级单位县来看的话,《宋元学案》中学者出身的约500个县中,明州鄞县出身的学者有77人,仅比婺州金华县少1人,居第二位。明州慈溪县出身的学者有39人,居第五位,在全国排名名列前茅,并且涌现出了一批大家。事实上,全祖望、王梓材等人不仅依据方志和文集等文献发掘了大量宋元两代的乡邦先贤,特别是有学问、气节的烈士、遗民与隐士等的事迹与学术,并在《宋元学案》中为其树碑立传,而且出自全祖望《鲒埼亭集》及《鲒埼亭集外编》的今本《宋元学案》中所附全祖望的大量文章也多与宋元两代之乡邦先贤相关联。王梓材在其案语中也经常引用全祖望的相关文章作为其立论的依据。这也是以地方史的整理研究著称的史学大家全祖望一生的主要学术贡献之一[21][22]142-143。以下举一些例子予以说明。

卷六“士刘诸儒学案”,全祖望追溯其家乡鄞县的学术源流,为“庆历新政”时确立永嘉之师道的王开祖,以及以“庆历五先生”为代表的为数众多的同乡先贤专门设立学案予以表彰。如王开祖的小传云:“王开祖,字景山,永嘉人也。学者称为儒志先生。……是时伊洛未出,安定、泰山、徂徕、古灵诸公甫起,而先生之言实遥与相应。永嘉后来问学之盛,盖始基之。惜其得年仅三十有二,未见其止,为何惜也。”[12]253这些人物均隐居于家乡授徒为生,在思想史上都不怎么出名,但其开拓浙学的历史功绩是值得铭记的。全祖望指出:“庆历之际,学统四起。……浙东则有明州杨、杜五子,永嘉之儒志、经行二子,浙西则有杭之吴存仁,皆与安定湖学相应。……(梓材案:是卷《学案》亦谢山所特立)”[12]251-252具体来说,北宋吹响儒学复兴号角的“庆历新政”时期,两浙各地也兴起了学校,涌现出了一批有志于儒学的人物。其中,明州(宁波)的杨适、杜醇、王致、楼郁、王说五人(所谓“庆历五先生”)及永嘉(温州)的王开祖(儒志)、丁昌期(经行)二人兴起于浙东,钱塘(杭州)的吴师仁兴起于浙西,均与胡瑗的湖学相呼应。南宋时明州出身的大儒王应麟曾为“庆历五先生”作传表彰其事迹[19]11-21[23]371-377。全祖望在此基础上作《庆历五先生书院记》《辨鄞江墓志》(王致)等文章予以表彰。后来王梓材将其收入卷六“士刘诸儒学案”中。依据全氏的论述,杨适等五人大抵隐居乡里而不愿出仕,致力于儒学教育事业而不追求功名[12]264,可当时先后担任明州地方长官的范仲淹等人皆屈尊求见,惟恐失去这些人才,可见五先生之道德、学问的感召力。其中与五先生关系最为密切的地方官是王安石(文公)。王安石从庆历七年(1047,时年27岁)至皇佑二年(1050)曾任明州鄞县的地方官而与五先生相交往。后来王安石成为北宋的宰相并向天下推行其新法时,五先生中的杨适、杜醇、王致三位已经谢世。而楼郁与王说二人虽在世,却不愿投靠故人以索取功名,不愧为洁身自好的隐逸君子,其声望日高,培养人才渐广。经过数十年的教化,明州在宋元以降得以成为邹鲁那样的儒学名邦,而此过程中五先生可谓居功至伟[12]257。五先生的著作没有流传下来,所以无法知晓其微言,但从“士刘诸儒学案”中所收录五先生门人的人格气象与德业学问尚可窥见五先生之人品学问的巨大影响。例如,丰稷(清敏,王致、楼郁门人)之“劲节”、周锷(银青、楼郁门人)之“孤标”、史简、史诏父子(楼郁门人)之“纯孝”、陈摅(将乐、王致门人)、俞伟(顺昌、王致门人)之“深仁”、姚孳(夔州、王致门人)之“异政”、袁轂(光禄、楼郁门人)之“神明”、汪洙(正奉、王致门人)之“丰滀”、王该(望春、王致家学)之“清贫”、舒亶(信道、楼郁门人,后来依附新党而晚节不保)之“文辞”都是值得称道的[12]258-259。

卷三十二“周许诸儒学案”,全祖望表彰了浙东永嘉学派的先驱周行己、许景衡的学术地位,指出以周、许二人为代表的“元丰太学九先生”在两宋之际传承洛学的同时也传承了关学。卷二十五“龟山学案”,全祖望在其《长春书院记》中表彰了其同乡鄞县人高闶(杨时弟子)的经学成就,指出鄞县之学派虽可追溯至“庆历五先生”,但直接继承洛学之学脉则始自高闶[13]968-969。如果说南宋之前明州的学术还处于发展期的话,那么到了到了南宋,浙东明州的学术迎来了其全盛期,涌现出了一批思想史上的著名学者。全祖望指出:“四明之专宗朱氏者,东发为最。《日钞》百卷,躬行自得之言也,渊源出于辅氏。晦翁生平不喜浙学,而端平以后,闽中、江右诸弟子,支离、舛戾、固陋无不有之,其能中振之者,北山师弟为一支,东发为一支,皆浙产也。其亦足以报先正惓惓浙学之意也夫。”[16]2886其中以王应麟(庆元府鄞县人,卷八十五“深宁学案”)、黄震(庆元府慈溪县人,卷八十六“东发学案”)、史蒙卿(庆元府鄞县人,卷八十七“静清学案”)为代表的“四明朱学”。浙东的朱学从而盛极一时。而传承陆学则以“甬上四先生”——杨简(庆元府慈溪县人,卷七十四“慈湖学案”)、袁燮(庆元府鄞县人,卷七十五“絜斋学案”)、舒璘与沈焕(庆元府奉化县与定海县人,卷七十六“广平定川学案”)为代表。其门下大抵都是浙东人。特别是在杨简与袁燮门下出现了四明史氏一族等众多出身浙东的心学学者。他们之外两浙出身的陆九渊的门人(卷七十七“槐堂诸儒学案”)也有不少。这样,陆九渊死后从江西兴起的陆学(心学)的传承也主要依靠南宋的浙东学者了,而元代陆学的代表人之一赵偕(号宝峰,庆元府慈溪县人,杨简的三传弟子,卷九十三“静明宝峰学案”)也是浙东明州出身。全祖望又在同卷中附上了赵偕的门人桂彦良(1321-1387)、乌本良(人称春风先生,?-1372)、向朴(洪武末年曾为知县,建文帝时因抵抗朱棣而死)的小传。这些人均为元末明初人,是杨简的四传弟子。在全祖望看来,这些学者实际上是元末明初传承四明陆学的重要人物,本来应当收录在《明儒学案》中被视为明儒开山的方孝儒(号逊志,1357-1402)之前。然而黄宗羲编纂的《明儒学案》中收录的明代四明陆学人物只有颜鲸(1515-1589)一人[24]1605,从而导致从元末至颜鲸之间四明陆学的传承脉络不明。因此全祖望在修补《宋元学案》时特意补上了这些学者并明确了他们在思想史上的位置。实际上《明儒学案》中以方孝儒为明儒之开山的作法是基于刘宗周与黄宗羲表彰其忠义与学术思想的意图,与全祖望注重地域学术传承的思想史立场有所不同[25]2882-2683。然而作为以治地方史而著称的史学大家全祖望力图表彰同乡先贤学术之苦心以及其重视思想史传承脉络的作法是值得我们注意的。

这样南宋中后期的三个主要学派——朱学、陆学、浙学的传承都集中于浙东,而明州在事实上成为了南宋以降的学术中心之一。所以全祖望才不无自豪地说道:“吾乡自宋元以来,号为邹鲁。”[26]1058这一方面体现了南宋以来明州学术文化的高度繁荣,一方面也是因为全祖望、王梓材等人趁其编纂之便以表彰乡土先贤学术(包括浙东事功学派、甬上心学派、四明朱学派等)的意图使然。全祖望生前大力搜寻这些先贤的事迹并为他们树碑立传。经过全祖望的补修,《宋元学案》的内容与思想倾向上的“浙学”(主要指“浙东学派”或“浙东学术”)的地域色彩非常鲜明。因此诚如有学者所指出的,与其说《宋元学案》只是记载事实的著作,倒不如说是表述出身浙东的编纂者自身的地域思想史观的学术史[27]。但另一方面,这对于《宋元学案》中思想史的建构也具有重要意义。即突破了《宋史·道学传》仅录朱子学的狭隘视野,填补了众多思想史上的空白(次要与过渡学者),并给予陆学及浙东学派以相应的思想史地位,从而阐明了宋元两代的儒学思想发展的全貌及其发展脉络。

[1]卢钟锋.论《宋元学案》《明儒学案》的理学史观点[J].孔子研究,1987(2): 90-100.

[2]王永健.全祖望评传[M].南京:南京大学出版社,1996.

[3]何俊.南宋儒学建构[M].上海:上海人民出版社,2004.

[4]何俊.宋元儒学的重建与清初思想史观——以《宋元学案》全氏补本为中心的考察[J]. 中国史研究, 2006(2): 131-145.

[5]吴光.黄宗羲与清代浙东学派[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[6]吴光.《宋元学案》成书经过、编纂人员与版本存佚考[J].杭州师范学院学报(社会科学版), 2008(1): 7-16.

[7]张艺曦.史语所藏《宋儒学案》在清中叶的编纂与流传[J].中央研究院历史语言研究所集刊, 2009:477-478.

[8]章学诚.文史通义校注[M].叶瑛,校注.北京:中华书局,1985.

[9]梁启超.梁启超全集:第十五卷·中国近三百年学术史[M].北京:北京出版社, 1999.

[10]土田健次郎.道学の形成[M].东京:创文社,2002.

[11]邓广铭.邓广铭治史丛稿[M].北京:北京大学出版社,1997.

[12]黄宗羲.宋元学案:第1册[M].全祖望补修.陈金生,梁运华,点校. 北京:中华书局, 1986.

[13]黄宗羲.宋元学案:第2册[M].全祖望补修.陈金生,梁运华,点校. 北京:中华书局, 1986.

[14]程颐,程颢.二程集:上册[M]. 王孝鱼,点校.北京:中华书局,2004.

[15]张升.全祖望辑《大典》佚书之下落[J].图书馆研究与工作,2003(2):68-69.

[16]黄宗羲.宋元学案:第4册[M].全祖望补修.陈金生,梁运华,点校. 北京:中华书局, 1986.

[17]商聚德.刘因评传[M].南京:南京大学出版社,2011.

[18]黄宗羲.黄宗羲全集:第10册[M].杭州:浙江古籍出版社,2005.

[19]方祖猷,滕复.论浙东学术[M].北京:中国社会科学出版社,1995.

[20]吴光,季学原,诸焕灿. 黄梨洲三百年祭——祭文·笔谈·论述·佚著[M].北京:当代中国出版社,1997.

[21]孙邦金.全祖望的经史研究及其对乾嘉学风的影响[J].宁波大学学报(人文科学版), 2010(3): 65-70.

[22]吴光.从民本走向民主[C]//黄宗羲民本思想国际学术研讨会论文集.杭州:浙江古籍出版社, 2006.

[23]佐藤仁.宋代の春秋学——宋代士大夫の思考世界[M].东京:研文出版,2007.

[24]黄宗羲.明儒学案:下册[M].沈芝盈,点校. 北京:中华书局,2008.

[25]吴光.黄宗羲与明清思想[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[26]全祖望.全祖望集汇校集注:中册[M].朱铸禹,汇校集注.上海:上海古籍出版社, 2000.

[27]早坂俊广,陈辉. 关于《宋元学案》的“浙学”概念──作为话语表象的“永嘉”“金华”和“四明”[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2002(1):110-115.

[责任编辑 韦杨波]

An Analysis on Quan Zuwang’s Comments and Their Academic Values inSongYuanXueAn

LIAN Fan

( School of Philosophy, Wuhan University,Wuhan, Hubei 430072,China)

Quan Zuwang’s comments mainly elucidate academic origin and development,succession relation,historical stories and township nation Literature inSongYuanXueAn.Firstly Quan Zuwang construct completesystem of ideology of the Song and Yuan Dynasty Confucianism,and explore the interactive influence between ideology and political culture,historical ideas of academic innovation,equal stress on integrity and ability,and all-inclusive run through the comments.On the discussion of succession relation, Quan Zuwang proceeds from the objective facts,and while admitting the objective mentoring relation, believes that it cannot be overstated.On the discussion of historical stories,Quan Zuwang sticks to the tradition of commenting the man and the world,inherits Huang Zongxi’s “Historically Poetic Views”, and extends the historical data range.On the disinterment of township nation Literature, Quan Zuwang commends academic ideology of East Zhejiang sages,explores lots of township nation Literature in Song and Yuan dynasty,and fills up many blanks in history of thinking.

SongYuanXueAn;Quan Zuwang;history of thought; Zhou Cheng’s relationship;Eastern Zhejiang School

G09

A

1672-9021(2017)03-0081-14

连凡(1982-),男,湖北孝感人,武汉大学哲学学院讲师,博士,主要研究方向:中国哲学史、比较哲学及古典文献学。

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“阳明心学的历史渊源及其近代转型”(16JJD720014);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“黄百家哲学思想研究”(113-410500126)。

2017-05-02