浙江政府整顿社会和商业秩序与商人之因应(1911-1937)

2017-07-05潘标

潘 标

(浙江科技学院 学校办公室,浙江 杭州 310023)

浙江政府整顿社会和商业秩序与商人之因应(1911-1937)

潘 标

(浙江科技学院 学校办公室,浙江 杭州 310023)

1911年至1937年,浙江政局几经变动。不同阶段,虽然政治纷乱与社会现象呈现出不同的特点,但政府对社会与商业稳定重要性的认识却是一致的。各时期的浙江政府,均制定了制度或政策,并采取了许多临时性的措施,稳定区域内社会商业秩序。这既有助于提高商人经商的积极性,也在某种程度上促进了商业的发展。而在特殊历史条件下,商人基于现实的考量,对于政府的政策与措施,往往或主动或被动地加以配合。政府与商人的这种合作与互动,在政局变动时期,较好地维护了社会与商业秩序。

浙江政府;商业;商人;秩序

在一定的社会与政治形势下,制度与政策的导引在商业的发展中至关重要,它既能营造一个稳定的商业环境,又能从政策层面规定一个地方商业发展的走向。同样,除了制度与政策导引之外,政府在为商业发展所营造的各种设施的努力,也非常重要。商业的发展,离不开城市诸如公用事业、道路交通状况的建设和改善。1911至1937年,浙江政局处于纷乱状态,历届政府对于恢复地方社会和商业秩序,多有努力,也取得了一定的成效。学术界对于民国时期商人维护商业秩序着墨颇多,但对于政府与商人如何共同维护社会和商业秩序,尤其对政府在其中的努力和作用,研究成果不多[1-3]。本文探讨1911年至1937年政治变局中,浙江省历届政府维护、整顿地方社会商业秩序的政策与措施,及在改善商业环境上的努力与成效,同时探讨商人对此的回应。或在一定程度上可以丰富政商关系研究的内容和视角。

一、政府整顿社会商业秩序的政策与措施

1911年,爆发了举国震惊的武昌起义,各省纷纷宣布独立,浙江新军也于11月4日在杭州开始起义,5日,宣布杭州光复。很快,7日,便宣布成立浙江军政府。在众人的商议之下,鉴于形势和事实需要,请来在上海的汤寿潜担任都督。不久,汤寿潜到南京出任临时政府的交通总长一职,便辞去了浙江省都督。众人商议之后,邀请时在广东的蒋尊簋到杭州任浙江军政府都督一职。自此,浙江军政府才得以在组织上步入稳定状态。

光复不久的杭州,军政府也刚刚得以建立,政治和经济形势不稳,社会秩序也显得凌乱。“浙江光复的头几天里,一切都是乱烘烘的,社会秩序还是没有恢复过来。”[4]军政府对社会秩序的纷乱深为担忧,“无奈市井奸民,乘机肆毒,以致抢掠之事,时有所闻。其尤甚者,莫如劫米店,抢典当,明目张胆,白昼横行。而军人中无知之辈,亦有擅入民家,掠取财物之事。”[5]136且由于杭州光复不久,一切事宜,尚未能急遽展开,“巡警多不上岗,查浙江九月杪之抢案,几至无日无之[6]138。可以说,刚刚光复的杭州,社会秩序时刻处于摇晃之中。在这种形势下,一般民众在惶恐中度日,商人与商业自然是受害最为严重。因此,如何尽快恢复和稳定社会秩序,是浙江军政府的头等大事,这不仅关系到军政府在商民中的地位和声望,也牵涉到能否稳定商业秩序,以达到稳定并扩充税源,从而纾解财政困局的终极目标。

良好的社会秩序是商业秩序稳定的基础与前提,面对这种状况,浙江军政府采取了多种措施稳定社会秩序。

1912年,蒋尊簋代替汤寿潜就任浙江省都督后,为稳定秩序,发表了《浙江都督敬告全省父老书》,蒋尊簋在此文中,陈述了当时形势下最为重要的三件大事,即,“维秩序,消意见,安职业。”他认为,自从浙江光复后,省内外迁徙流离的人,可以说是踵趾相接,“此非尽纷纷者之无事自扰也。盗贼充斥则民不安其居,金融恐慌则商不安其业,生计日蹙,饥馑涛臻,索食抗租,疮痍载道,不亟图之,不几陷于无政府之状态乎?”浙江军政府,如果想让人民安居乐业,一定要负起维护地方负治安的责任。这就是“维秩序”,而所谓“消意见”,即“倡义之初,事机逼迫,合群策群力以求进共和,犹惧不暨,况意见纷歧乎?一事也,此界与彼界分畛域;一县也,甲党与乙党相冲突,甚或权利竞争,同舟视同敌国,私意倾轧,党祸及于清流,始由一念之差,影响及于全局,戈操同室,何以御外,所愿与父老商榷者,此又其一也”;最后,所谓“安职业”者,蒋尊簋指出,“民事贤劳,相助为理者,无论内外遐迩,苟利于浙必求所以展其长而久其任,务使农安于野,商安于市,工安于肆。”[7]534

在具体的措施上,浙江军政府主要在匪患和军队两方面进行整治,以切实稳定社会和商业秩序。军政府甫经成立,加上连年战争,浙江各地匪患成灾,“今江浙交界各属匪迹蔓延几于遍地皆是,有立寨竖旗勒索巨款者,有往来飘忽沿途掳掠者,人心惶惶不安”“他们拥有船只上千号,器械犀利,白昼横行,商民力不能敌,呼救无门,任其饱掠后扬长而去,所到之处,铺户居民被席卷一空,而浙之杭嘉湖各属受害尤烈。”[8]由此可见,匪患已经成为极其严重的社会问题。在这种情形之下,蒋尊簋代表浙江军政府向省内各地发出了剿匪令,要求省内各地各巡防营队,务求彻底破除畛域之念,联合消除匪患;而各统领“迅饬所属各营队认真巡缉,以靖盗风而安民业。”[9]在政府上下努力之下,省内匪患得到相当程度的控制,社会秩序逐渐趋于好转。

关于整顿军队,蒋尊簋于1912年1月16日就任军政府都督时,即布告军队,指出军人应当重视道德,遵守纪律,上下应该像父子兄弟般重情义。对军队表达了齐心协力、同舟共济的良好愿望。对军人为杭州光复所付出的牺牲,为达到共和目标付出的努力和艰辛,表示了敬意。在布告中,着重强调“兵与兵和,兵与民和,兵尤当与国和,夫而后共和民国能成立,而军人之名誉,乃垂诸天壤而无穷”[6]94的主张和希望。3月,都督府公布了维持治安临时军律8条,即,“抗捕拒捕者斩;抢劫掠夺者斩;扰乱商务者斩;藏匿敌探者斩;伤害外人者斩;奸淫烧杀者斩;买卖不公者斩;要挟罢市者斩。”[10]120不难发现,以上临时军律条当中,关于商业者,就达到3条,体现了军政府对恢复社会秩序,尤其是稳定商业环境的坚定决心。不仅如此,军政府还制定了专门针对商业经营的措施,如《浙江省统捐暂行法议决案》《捐换牙贴简章议决案》《典当捐税议决案》等法规的制定并实行。这些法规所规定的捐税税率,较之清末降低了许多,有效地减轻了商界的负担,体现了军政府重视商业发展的态度。比如,在《浙江省统捐暂行法议决案》中,规定“本省货物之运销,不论道路远近,均于第一次经过统捐局或统捐分局按照应科捐额一次收足,已经一次纳捐之运销货物,在有效期限内,不再有纳税义务。统捐率按照货物之原价,征收百分之五。”[11]

综而言之,民国初期,浙江军政府在政治形势尚未稳定的状况下,在诸如社会、商业等方面的秩序维护上,均作出了相当的努力,为以后十多年杭州商业的发展,奠定了较为坚实的基础。

1927年,国民革命军抵定杭州,旋即于当年5月设立了杭州市政府。有别于1912年的是,1927年国民革命军抵定杭州时,杭州的秩序较为稳定,政治形势也比较正常,这种状况为杭州市政府顺利制定并实施商业政策或措施,提供了较为有利的条件。

杭州市政府成立后,为摸清商业各业的真实状况,也为了让商业商人在新的政治环境下,取得合法的地位,并有效保障商业与商人权利,为以后政府制定具体的商业法规和政策寻找真实的依据,于1927年制定并实施了《杭州市工商业登记条例》,旋即又颁布了《修正杭州市工商业登记条例》。其中规定:“制造业和加工业、供给电气煤气或自来水业、出版业、印刷业、职工业、买卖业、典当业、银行钱庄及兑换金钱等业,租赁业、信托业、旅馆菜馆茶坊等服务业,保险业、运输业、堆栈等业均需登记注册”,另外,登记条例作出规定:“凡市内工商业已经市政府登记者,由市政府依法保证其营业。”[12]随着形势的改变,1936年7月,浙江省政府公布商业登记规程,杭州市政府因此又举办了商业总登记,厘清了杭州市商业近10年来的变化状况。

杭州市政府对于商业的另外一个重要措施是统一度量衡制度。1929年2月6日,南京国民政府公布并实施《度量衡法》,规定“中华民国度量衡以万国权度公会所指定铂铱公尺公斤原器为标准,标准制长度以公尺为单位,重量以公斤为单位,容量以公升为单位。”[13]杭州市政府遵循中央的制度,“于民国18年(1929年)奉令实施推行。”[14]531930年初,杭州市政府或制定了多种有关度量衡新政的措施、办法和法规,或组织成立相关的机构加以督促进行。组织机构方面,如1930年组织成立“度量衡检查定所”,负责“度量衡划一之政务,内部分总务检定二股,所长兼检定股主任1人,总务股主任1人,检定员5人,事务员及书记各若干人。”[15]办法、法规方面,有1930年的《饬知领度量衡办法》,1931年的《促进度量衡之划一》《度量衡检定人员任用规程》《度量衡营业器具条例》《宣传度量衡之新纲》《杭州市商用度量衡旧器之报告》,1932年的《修正度量衡法实施细则》,1934年《度量衡器具营业条例施行细则》等。以上办法或法规,尤其是《度量衡法》从各个不同层面对浙江各县市的商业度量衡器具做出了明确的规定,这对商业的进步和发展都起到了良好的促进作用。

另外,1927年,浙江省政府会议通过了《修正杭州市暂行条例》,其中第22条规定了杭州市政府有权利向杭州市内商业行业征收的税捐种类,包括“地价税、房屋税、奢侈品营业税、车牌税、码头税、广告税、省政府特许征收之市税。”[16]为此,杭州市政府还专门组织成立了“杭州市税捐征收处”,专门负责税捐的征收。在人事组织上,杭州市税捐征收处设有主任副主任各1人,会计员2人,文员1人,征收员、事务员征收警察和书记员各若干人,“主任综理本处一应事务,副主任会同主任办理一应事务,主任副主任由市长遴选市政府所属局长、秘书科长兼任之。”[17]由主任和副主任人选的产生办法可知,税捐征收处符合精简、高效的原则。

杭州市政府通过以上所述的相关政策、规则、法规的制定和实施,有效地厘清了杭州市的商业状况,整顿了杭州市商业的营业规则,对商业的整体发展起到了良好的促进作用。

二、政府在市场管理和市政建设上的作为

稳定的社会与商业秩序是商业发展的软基础,而市场管理和市政建设则为商业的发展提供了硬基础。

1912年,杭州的发展进入了军政府时代。政府当局首先对旧城进行改造,以利于商业的发展。“在浙江督军府和杭州县知事的领导下及工商业者的关顾下,纷纷提出拆除城门和城墙,拆去阻碍人力车、汽车通行的街坊、拓宽道路及改造旧式踏步桥的要求,以利于车辆的通行。”[18]65在政府当局的努力筹划之下,那些有碍交通和商业发展的旧城墙和旧城门被纷纷拆除。1913年1月,“省会警察局内增设工程队,拆除钱塘门至涌金门间与旧旗营城墙,开始建立新市场。”[19]6-7新市场的设立,为杭州市商业发展腾飞的翅膀,助添了生动的一翼。此外,如道路的修建,商品陈列馆的开设,都对杭州商业的发展起到了大小不等的影响。道路修筑方面, 1912年7月3日,杭州“市区商业繁华地段,清泰门至涌金门建成杭州第一条水泥马路。”[18]16同一年,省民政司“决定修筑羊市街至章家桥一段道路”,但因为风气未开和资金限制,“拆迁较为困难,只能因陋就简,长1里(579米)的路段,只做成仅宽5.12米至5.14米的弹石路面。”[19]11后于1914年至1926年间,杭州市内共建成一等路4条,二等道路23条。其中一等道路共长约4 020米,二等路共长约11890米。此外,还有1917年扬善德为浙江督军时下令兴建的道路13条,共长5 707米;1920年,省议会主持修筑的环湖路,共长7 791米[20]11-12。杭州市商品陈列馆兴建于1919年,地点就在杭州的新市场。原先“计划两层楼房三列,上下共120余间,为国货商场。其后面另建两层楼房一排,陈列浙省土产,并作办公室。”[21]102商品陈列馆建成后,“内有陈列所展出本省各种常见的有贸易价值之产品,来往参观者络绎不绝,颇受人们赞赏也。”[22]705

城市道路的发展与畅通对商业的意义不言而喻。1927年,国民党杭州市政府成立后,即开始了大规模的城市道路建设。是年,杭州市政府颁布实施《改造杭州市街道计划意见书》。意见书认为,都市的街道,犹如人身的血脉。街道的好差,直接影响到市民幸福与否;辛亥以来,西湖一角,开辟新市场等工程,前政府居功甚伟。但“终无通筹计划,是故通筹计划,在所必要。盖有通筹计划,而后街道方能井井有条,美善可观,而工商业亦有蒸蒸日上之势。”[21]1意见书着重指出了道路建设对杭州工商业发展的重要性。意见书发布之后,各项工作便在杭州市政府的努力之下积极展开。

对杭州市内道路的设计规划,吸收借鉴欧美经验并进行了相关改进,因为市政府认识到当时杭州的经济发展状况及城市特点与欧美不同,不能单纯照搬欧美设计。最终,根据调查观察分析,作出了将杭城“马路路幅为五等。第一等宽88尺,以20尺为人行道,其余68尺为车道。包括电车地带2条,共20尺,汽车地带4条,共32尺;人力车地带2条,共8尺。”[23]2的规划,对于其余4各等级的马路路幅,意见书也详细地作了规定。意见书还对街道路线等做了规定。以上对第一等路幅规划的观察,对不同交通工具的车道及宽度,甚至对人行道都作了详细规定的思路,即便按今天的眼光看,也还是比较先进和科学的。

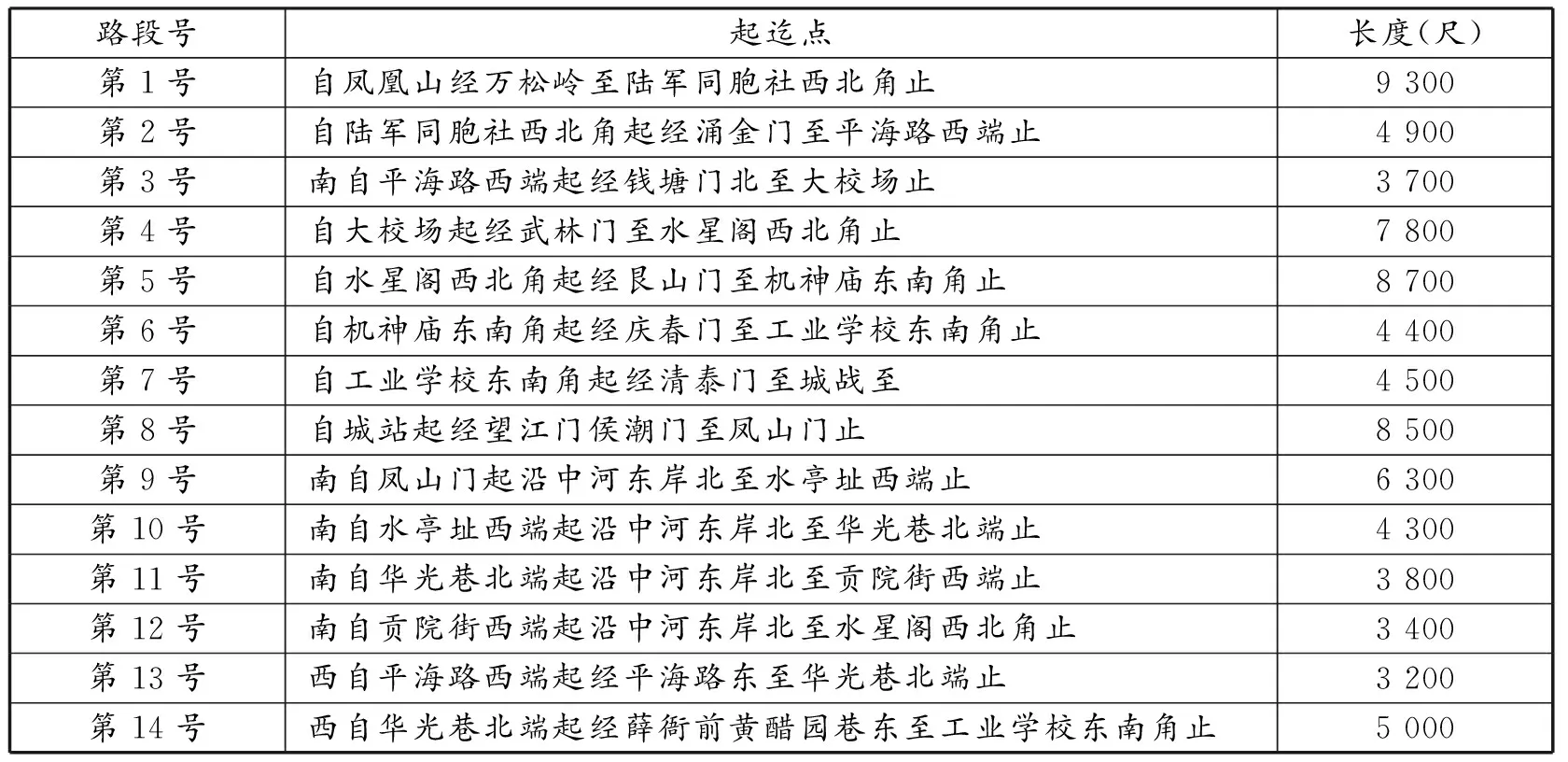

拟定杭州市街道路线号数尺程一览表(一等街道)

资料来源:杭州市工程局《改造杭州市街道计划书意见书》,1927年,第7-8页。

杭州市内14条一等街道的规划设计,有两个明显的特点。一是,一般线路之间首尾相连,大大增强了街道之间的便捷性和高效的利用率;二是,14条一等线路,途径地点往往比较重要。尤其这些线路多经过那些重要的商业区域,如凤凰山、机神庙、工业学校、武林门、中河东岸、城站、钱塘门等,均为杭州重要的商业集中区域。这充分体现了计划书中提到的务求“工商业亦有蒸蒸日上之势”的修筑道路的目标。

三、特殊时期商人对政府政策的因应

社会与商业秩序的稳定,是商业发展的基础条件。在政治变局当中的特殊时期,这种稳定往往成为商人对政府的一种期望。冯筱才认为,1920年代的杭州商人,其关注的焦点是商业经营环境的稳定和改善,如市场体系的安全、商业惯例的维护、税率的改良等[24]。在商言商,即便在政治变局中,商人还是希望政府当局创造一个稳定的市场环境。事实表明,商人对政府的政策,是积极因应的。如1928年,杭州市政府为了加快城市道路的建设进度,提高城市街道现代化的规模,制定实施了《商人承办浙江省公路通过杭州市办法》。办法列明了杭州市商人在杭州市内修筑道路的相关规定,如“在杭州市内商人承办之公路,其路面上下或两旁关于公路事业之设备应照杭州市政府所定章则办理。”[25]办法出台后得到了杭州商人的积极响应,如杭州有名的永华汽车公司,便于1932年“出资灌浇新市场至灵隐的柏油马路。”[21]政府与商人的共同努力,在1927年到1937年这10年间,杭州市的道路这一公用事业取得了很大的发展,为杭州市旅游等商业的发展提供了坚实的基础。

通过考察杭州市商人的群体组织——杭州市商会的活动,能进一步厘清商人对政府的因应态度。

商会“为商人集合团体,而以图谋工商业发展及增进公共之福利为其目的者也。”[27]则其一切行为之展开,自当围绕商业目的。因此,可以说,商会的一般作用,均与商业有关。而其所谓与商业有关者,大都是向商人传达政府当局有关商业的法令与政策。据对一份杭州市档案馆所藏《杭州市商会、同业公会》较早年份——1925年的档案,有关杭州市总商会在此一年中所有函电所作的统计,其中属于商业有关的事情,占63%,其中“请领护照”“经办捐税”等实际上是扮演者通官商之邮的作用;“禁止劣币”“米粮疏运”与市面维持相关联[24]。以上所谓“请领护照”“经办捐税”“禁止劣币”“米粮疏运”的事项,无不与响应政府的政策与法令有关。

杭州市湖墅区有一个自清以来便极为有名的米行,谓之“湖墅米行”,得运河之便,杭州的大米交易大都在此地进行。大米始终是困扰杭州市民生安全的重大问题之一。1927 年杭州市政府成立之际,即注意到粮食问题。回顾1927 年以前的杭州米业,由于缺乏政府的监督与管理,米价波动很大,遇到大米来源减少,米商往往大肆抬高价格,造成市民生活的困难。有鉴于此,1927年杭州市政府成立后,组织成立了“粮食评议会”,这是一个由杭州市政府与国民党杭州市党部为主导,并邀请杭州市商会、杭州市公安局、杭州市米业商民协会及该会各区米业代表共同组成的米业监督组织。评议会的主要功能为:“一、筹济民食;二、持平米价;三、检定斗升;四、整齐米档;五、关于其他粮食事项。”[28]57为进一步规范米商行为,防止个别米商操纵米价,危害杭州市粮食安全,1929 年,杭州市政府根据浙江省民政厅颁布的取缔米商操纵办法,组织“米价评议会”。与“粮食评议会”类似,“米价评议会”也是由杭州市党政机关和一批米商代表组织而成,并以杭州市政府有关官员为主席。米价评议会“每逢星期三开会一次,凡米商要求增价时,须开明进价水脚、袋皮、捐税、每石单位数目,连同米商采办各项单据,提交该会,逐一审查无误,方准酌加,其所加之数,并报由本府(杭州市政府)转报民政建设两厅备查”[28]57。根据相关统计,杭州的大米价格,自1912 年到1931 年间,全年均价最低为5.5 元,出现在1918 年,最高为13.39 元,出现在1930 年。通过观察,在这约20 年时间里,杭州的大米价格呈现逐年抬高之势,如1912 年全年均价为7.1 元,到了1931 年上升到了11.48 元[29]915。这种趋势自1927,尤其是1929 年杭州市“米价评议会”组织成立后,有何变化呢?

据一份对1927 年至1936 年杭州市米价统计表,自1929 年米价评议会成立后,杭州市的大米价格并未得到立即下降。在最初的两年里,即1929 年和1930 年,甚至出现一定的上涨势头,米价由1928 年的全年均价10.03 元分别上涨到11.9 元和13.39 元,其上涨幅度均超越10%,还是较为惊人的。1930年的个别月份,如5 月份6 月份,价格甚至达到打破1912 年以来纪录的15.3 元和15.5 元。这种不断上涨的趋势从1931 年开始得到遏制,初现米价政策的成效。1931年,杭州市的大米全年均价从1930 年的13.39 元高价,回落到11.48 元,回落幅度颇大。其后年份基本保持平稳而略降,1933 年甚至降到了7.73 元的历史低位[28]66。由此看来,杭州市的米价,虽然某些年份受制于客观形势,即便政府控制,效果也不明显。但从长期趋势看,还是收到了良好的效果的。这也从一个侧面表明,以杭州市商会为代表的杭州商人,积极响应与配合了政府的一系列控制米价的措施。

上有天堂,下有苏杭,作为传统上与杭州类似的城市苏州,其商人对于政府政策之因应又如何?有资料表明,苏州商会对政府政策行积极因应之态度。如政府政令《取缔纸币条例》公布后,苏州各商会纷纷予以赞同[30]360。又如苏州商会对于市政建设的支持,也是积极响应政府号召的结果。苏州市政府对经济较为发达的商业城镇的市容市貌比较重视,以取得观瞻效果。城市市容和卫生的管理,本是政府的职责,但由于在具体实施过程中许多问题涉及商人,因此,官府不得不求助商会配合,各地商会又自觉不自觉参与整顿市容的建设[31]。

由此可见,特殊时期商人对政府政策之因应,是商人因为形势之需要的审慎与必然之选择。

综上所述,在1911年-1937年间的政局变动中,一方面,政府出于稳定所需,在整顿社会与商业秩序上费力颇多,且营造了良好局面,为商业的稳定与发展创造了条件。当然,这种稳定与发展局面的取得,与商人因应政府政策有着很大的关联。而商人之所以对政府政策采因应态度,又与其固有的性格及处于特殊的历史时期不无关系。

[1]王爱云.龙济光政府与民初广东社会研究(1913-1916)[D]. 西安:陕西师范大学,2015.

[2]魏晓锴.近代上海摊贩治理述论[J]. 江西社会科学, 2014(12):128-133.

[3]章斯睿.近代上海乳业市场管理研究 [D]. 上海:复旦大学,2013.

[4]中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会.辛亥革命回忆录:第一集[A].北京:中国文史出版社,2012.

[5]中国史学会.中国近代史资料丛刊·辛亥革命:七[A]. 上海:上海人民出版社,1957.

[6]郭孝成.中国革命纪事本末[Z]. 北京:商务印书馆,2011.

[6]浙江社会科学院历史研究所.辛亥革命浙江史料选辑[A]. 杭州:浙江人民出版社,1981.

[8]论江浙之匪患[N].申报,1912-01-30(2).

[9]都督蒋令各路统领严缉盗匪文[N]. 浙江公报(第133册),1912-06-24.

[10]中国人民政治协商会议浙江省委员会文史资料研究委员会. 浙江文史资料选辑:第31辑[A]. 杭州:浙江人民出版社,1985.

[11]浙江军政府公报[Z]. 1912-04-03.

[12]修正杭州市工商业登记条例[Z].市政月刊,1927,1(1).

[13]度量衡法[Z].行政院公报,1929(24) .

[14]杭州市档案馆. 民国时期杭州市政府档案史料汇编(1927-1949)[A]. 武林印刷厂,1990.

[15]浙江省度量衡检定[J]. 浙江省建设月刊,1931,5(2).

[16]修正杭州市暂行条例[J]. 浙江民政月刊,1928(6).

[17]杭州市税捐征收处暂行规则[J]. 市政月刊,1927,1(1).

[18]迟华.杭州往事[M]. 北京:新华出版社,2002.

[19]孟问松.杭州市工商行政管理志[M]. 天津:天津人民出版社,1996.

[20]杭州市市政志编纂办公室.杭州市市政志[Z]. 杭州市市政志编纂办公室,1994.

[21]阮毅成.三句不离本杭[M]. 杭州:杭州出版社,2001.

[22]中华人民共和国杭州海关. 近代浙江通商口岸经济社会概况——浙海关、瓯海关、杭州关贸易报告集成[R]. 杭州:浙江人民出版社,2002.

[23]韩疆士,徐世大,何之泰.改造杭州市街道计划书意见书[Z]. 杭州市工程局,1927.

[24]冯筱才.近世中国商会的常态与变态:以1920年代的杭州总商会为例[J]. 浙江社会科学,2003(5):196-204.

[25]商人承办浙江省公路通过杭州市办法[J]. 市政月刊,1928,1(10).

[26]杭州市档案馆.杭州市政府十周年纪念特刊(1927-1937)[Z]// 杭州市档案馆. 民国时期杭州市政府档案史料汇编,1990.

[27]工商部工商访问局.商会法、工商同业公会法诠释:序[Z]. 1930 .

[28]吴山求.十年来之社会[Z]//杭州市档案馆.民国时期杭州市政府档案史料汇编(1927-1949),1990.

[29]建设委员会调查浙江经济所.杭州市经济调查[Z].1932 .

[30]马敏,祖苏.苏州商会档案丛编(1912-1919):第2辑[A].武汉:华中师范大学出版社,2004.

[31]王仲. 民国苏州商会研究(1927-1936年)[M]. 北京:人民出版社,2015.

[责任编辑 韦杨波]

The Readjustment of Social and Business Order of the Government of Zhejiang Province and the Adaptation from the Businessmen

PAN Biao

(School Office,Zhejiang University of Science and Technology,Hangzhou,Zhejiang 310023,China )

From 1911 to 1937, political changes took place several times in Zhejiang Province. Though different features of political turmoil and social reality presented in different stages, the government still recognized the importance of the stability of society and business. The government in different periods made up systems and policies and took many temporary measures to stable the social and business order, which helped not only to motivate the businessmen to engage in business but also to promote the development of business to some extent. In a special historical situation, for the consideration of reality, the businessmen either actively or passively cooperated with the government’s policy and measure. The cooperation and interactivity between the government and the businessmen maintained social and business order in the period of political changes.

the government of Zhejiang Province; business; businessmen; order

K25

A

1672-9021(2017)03-0094-06

潘标( 1972-),男,浙江台州人,浙江科技学院助理研究员,华中师范大学博士研究生,主要研究方向:民国时期江浙沪地区社会经济发展。

重庆市社会科学规划项目“边疆民族地区民生政策创新与区域社会稳定研究”(2013PYZZ07)。

2017-03-04