检察机关提起民事公益诉讼的现实困境与完善路径

2017-07-05江国华

江国华 张 彬

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

检察机关提起民事公益诉讼的现实困境与完善路径

江国华 张 彬

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

基于私权自治以及权力法定之法理,实践中,检察机关提起民事公益诉讼必将面临诸多法理诘难和现实难题,欠缺直接法律依据,且“公益”范围难定、“公益诉讼人”的角色定位和功能存疑,以及检察机关处分权界限问题等等。建立公益保障的长效机制,实现检察机关公益诉讼制度化,关键在于加强立法、确保重大改革于法有据;督促行政机关严格依法管理,实现行政权和检察权的有力对接;鼓励社会组织积极作为,培育社会内生力量;加强公益宣传和法治教育,培养公民维护公益的自觉性。

检察机关;民事公益诉讼;公共利益;法律监督;民事诉讼法

2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点工作的决定》,提出在北京市、山西省、浙江省及所辖县、市、市辖区设立监察委员会,行使监察职权,将试点地区人民政府的监察厅(局)、预防腐败局及人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等部门的相关职能整合至监察委员会。这一试点工作不仅对于我国整个监察体制而言是一次重大改革,对于检察机关而言更是如此。传统上,检察机关为人熟知的常规职权有三大块,即公诉、反职务犯罪、侦监批捕,其中,反职务犯罪可以说是检察机关权威的主要来源,如果将其剥离检察院,那么,检察机关将何去何从?其法律监督职能将如何体现?这是基于监察体制改革所必然需要应对的现实问题。对此,诸多法律人士对检察机关的命运隐含担忧。

事实上,监察体制改革并非独立运作,其与我国整个司法改革紧密相连,尤其是与检察机关公益诉讼制度存在内在的衔接关系。自十八届四中全会决定提出“探索建立检察机关公益诉讼制度”以来,检察机关就开始了积极筹备工作。2015年7月1日,第二十届全国人大常委会第十五次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》;7月2日,最高人民检察院发布《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》,并于12月16日通过《人民检察院提起公益诉讼试点工作实施办法》,对检察机关提起民事公益诉讼、行政公益诉讼的范围、职责、管辖、程序、方式等问题作出较为明确的规定,为人民检察院提起公益诉讼试点提供了规范依据。从我国当前公益侵害的严峻形势、公民和社会组织的法治素养,以及国家高层的重视程度来看,对公益的监督和诉讼都将是检察机关的工作重点之一;并且这项工作不会因为公益侵害的改善而减缓,而是逐渐发展成为检察机关的一项常规职权,毕竟诉讼不是最终目的,建立一种保护公益的意识和长效监督机制才是最终目标。从这个层面而言,监察体制改革试点中将反职务犯罪职能剥离检察院,或许正是对检察机关公益诉讼制度化的考量;而公益诉讼也将代替反职务犯罪成为检察权威之重要来源和主要职能之一。因此,实现检察机关公益诉讼制度化将是检察机关后期工作的重点和必然选择。而公益诉讼试点方案和实施办法事实上从检察机关公益诉讼类型、公益诉讼范围、检察机关地位、职权、诉讼管辖等层面建构了检察机关公益诉讼制度的框架和模型,所以,从逻辑上而言,这一制度化建设并非难事。然而,检察机关公益诉讼制度化在民事公益诉讼层面则面临诸多法理诘难和现实难题。

一、检察机关提起民事公益诉讼的法理悖论

检察机关民事公益诉讼本质上仍属于民事诉讼范畴,而无论实践还是理论研究,“一般把民事裁判理解为围绕私人权益而发生的民事纠纷和解决程序”[1]。且传统上,民事纠纷是私人之间的权利侵犯行为,属于私权自治范畴,一般不允许国家公权力介入。而且就我国国情而言,由检察机关提起这一诉讼本身就存在诸多悖论和弊端。

其一,与法律监督性质相悖。我国检察权是一种法律监督权,且监督的对象原则上只能对公而不能对私。其意味有二:(1)中国检察机关的追诉职能仅限于“刑事犯罪”,而非“行政违法或民事违法”。众所周知,违法与犯罪是两个不同层次的“违法情节”,违法一般对社会的危害性较小,而犯罪对社会危害性较大,是违法中最严重的一种。从古至今,“追诉犯罪”都是检察机关的一项基本职能。这既是基于犯罪对法益侵害的严重性,同时也是基于检察权、行政权、审判权、社会自治权的分工。我们知道,违法按其性质和危害程度,一般可分为“刑事犯罪”“民事违法”和“行政违法”。其中,“民事违法”是指民事主体违反诸如民法、劳动法、合同法等民事法律法规的行为;“行政违法”则是指公民、法人违反行政管理法律规范行为和国家工作人员执行职务时违反行政管理法律规范或违反纪律的行为。对于这两种违法行为,我国立法其实在综合考量权力分工的基础上规定了多种解决方式和途径:民事违法,可举报、可投诉、可仲裁、可诉讼、可私下和解,等等。行政违法,对于公民、法人的行政违法行为,行政机关可给予行政处罚,相关利害关系人也可直接提起诉讼等;对于国家工作人员的行政违法,可复议、可上访、可诉讼,还有内部追责、人大监督等等。除此之外,道德谴责、游行示威等亦可起到辅助作用。在这些方式和途径中,我们可以明显感觉到私法自治、行政管理,以及诉讼之间的衔接与融合,何须劳烦检察机关呢?(2)中国检察机关的职能是“治吏”,而非“治民”。在中国古代,御史大夫的重要职能就是“肃正纪纲,纠弹百官”,尽管岁月变迁,但治吏的传统不变[2]。即便发展到现代,检察机关作为法律监督机关,其监督的对象也是国家权力机关及其工作人员,而非普通民众。这正是检察机关不同于行政机关的一个重要方面。因为,无论是从立法,还是从行政权的性质来看,行政机关的职能都可归结为“治民”,即通过管理民众生产、生活秩序达到治理国家和社会的目的。所以,我们经常用“从摇篮到坟墓”的表述来表达行政机关与民众之间的紧密关联性。而基于人民主权和人大制度,为了保证行政机关依法治理,从而更好地保障人民的合法权益,人大选举产生检察机关作为国家专门法律监督机关,监督公权力的行使;而人大本身就是监督机关,由此最终形成一环套一环的监督链,即行政机关管理人民,检察机关监督行政机关,人大又站在制高点监督行政机关和检察机关,最终监督权的行使又回到人民手中。从这个层面而言,如若由检察机关提起民事公益诉讼,则不仅破坏了宪法所进行的权力分工,而且实质上是代替行政机关行使行政管理职能,存在越权之嫌。

其二,与民事诉讼原理相悖。民事公益诉讼本质上仍属于民事诉讼范畴,当然必须符合民事诉讼相关理论。然而,事实上,检察机关提起民事公益诉讼在诸多方面有违民事诉讼理论。具体而言,主要有三:(1)有违原告资格规则。我国《民事诉讼法》(2012年修正)第一百一十九条明确规定,“原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织”。即原告资格理论仍实行“直接利害关系人说”。虽然该说受到诸多学者和实务界的批评,但实践中,法院仍必须以此标准来排除不适当的当事人进行诉讼*实践中,基于原告资格问题,我国法院驳回了一批民事公益诉讼;当然,也受理了一些检察机关和公民个人提起的民事公益诉讼案件,且广受好评和追捧。但应当明确的是,这些好评和追捧并不能成为其合法的依据,也不能成为检察机关提起民事公益诉讼正当性的依据,而仅仅是形势所逼、民意所迫,要知道中国的司法本身就带有民意色彩,带有政绩观念,受政策导向,具有超前性,而非仅服从法律。。新修的《民事诉讼法》第五十五条规定,“对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼”。这一规定实际上从立法上确立了公益诉讼在民事诉讼中的合法性和正当性,当然也在一定程度上突破了“直接利害关系人说”。从表面上看似乎为检察机关提起民事公益诉讼找到了突破口,但实则在《环境保护法》《消费者权益保护法》《海洋环境保护法》等所规定的机关和有关组织中,都没有明确“检察机关”的原告地位;相反,根据《民事诉讼法》第十四条以及相关立法的规定,“人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督”更能说明检察机关的监督地位,而非诉讼原告。(2)有违当事人地位的平等性。民事诉讼有别于行政诉讼、刑事诉讼的一个重要特征就是诉讼双方当事人地位的平等性——在行政诉讼和刑事诉讼中,当事人双方地位是不平等的,这种不平等性在一定程度上决定了举证责任的分担和证明标准,例如,在行政诉讼中,由被诉行政机关承担举证责任,且收集、提交的证据必须满足“事实清楚、证据确实充分”的标准,否则将承担败诉后果。而在民事诉讼中,因双方当事人地位的平等性,实行“谁主张谁举证”的原则,即“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据”(《民事诉讼法》第六十四条第1款),正是因为当事人双方都有举证责任,所以在证明标准上,并不要求“事实清楚,证据确实充分”,而实行“(高度)盖然性标准”,即一方当事人提供的证据的证明力相对于另一方当事人而言更具优势*对此,有学者提出质疑,认为在民事诉讼中,简单的实行盖然性占优势的证明标准是不够的,也是不准确的。因为,它还未涉及优势的大小和程度问题。他认为,在民事诉讼中,虽然不应苛求法官在不存在丝毫疑义的情况下才能认定案件事实,但也不能把证明标准定得过低,过低的证明标准既不符合司法实务中法官认定争议事实的常态,也会带来鼓励滥讼、鼓励当事人在诉讼中主张虚假事实的不良后果。因此,在通常情况下,民事诉讼应当实行高度盖然性的证明标准,即法官基于盖然性认定案件事实时,应当能够从证据中获得事实极有可能如此的心证,法官虽然还不能够完全排除其他可能性,但已经能够得出待证事实十之八九是如此的结论;在例外情形下,民事诉讼可以实行较高程度的盖然性证明标准,即证明已达到了待证事实可能如此的程度,如果法官从证据中获得的心证为待证事实有可能存在,其存在的可能性大于不存在的可能性,该心证就满足了较高程度盖然性的要求。然而,无论是高度盖然性标准,还是较高程度盖然性标准,其本质上都是基于双方当事人地位的平等性而言的,因为,如果双方当事人地位不平等,基于保障公民、法人或其他组织合法权益的角度而言,举证责任必定是不同的,那么证明也必定随之不同。因此,本文并非旨在探讨民事诉讼证明标准的问题,而仅是据此说明,当事人地位的不同所造就的影响,从而进一步说明检察机关提起民事诉讼时,举证责任和证明标准上的尴尬。关于民事诉讼证明标准的问题,可参见李浩:《民事诉讼证明标准的再思考》,法商研究1999年第5期。。而对于检察机关提起民事公益诉讼而言,检察机关与被诉当事人的地位明显是不平等的。不平等的地位,却披着平等民事诉讼的外衣,如此必然造成举证责任和证明标准适用上的尴尬,如果按照民事诉讼要求,实行(高度)盖然性标准,对被告而言明显不公,因为无论是地位上还是名声上,检察机关无疑具有绝对优势,法院一开始就会在舆论中形成偏倚的心证,公益诉讼就不再是“中立的裁判”,而是“合力的声讨”;如按照“事实清楚,证据确实充分”的标准,则有可能降低对侵害公益行为的打击力度,且影响检察机关提起民事公益诉讼的积极性。(3)有违民事诉讼受案范围的规定。根据《民事诉讼法》第三条的规定:“人民法院受理公民之间、法人之间,其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。”由此可知,民事诉讼受案范围的限制有三:一是主体限制,即必须是公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间的纠纷,而不涉及国家权力机关;二是内容限制,即必须是财产关系或人身关系,而非其他纠纷;三是性质限制,即必须是民事诉讼,而非追究犯罪或审查具体行政行为。而对比检察机关提起民事公益诉讼,则明显与此规定不符。另外,从该条位于《民事诉讼法》总则部分的地位而言,总则是一部法律的纲领性条款,是该法的灵魂所在,不仅指导分则条款的排列组合、遣词造句,而且对未纳入或不适宜纳入分则部分的行为起着立法规范作用*尽管司法实践中,几乎没有法院在判决时援引法律的总则规定,理论上几乎没有学者专门就法律总则进行研究,但这并不意味着法律的总则部分是可有可无的,相反法律总则的意义甚至比分则更重大,它是一部法律的灵魂所在,是法律不容忽视的重要内容。要知道法律条文是有限的,其所规范的内容亦是有限的,而现实生活则是变化无穷的,有限的法律条文根本不可能穷尽其所要规范的行为,这时候总则就可以起到弥补和规范作用,因为总则大多是一种原则性规定,其解释的空间很大,可以对分则所未囊括的内容进行调整。。因此,《民事诉讼法》第三条不仅是分则条文总的意思表达,而且在一定程度上比分则条款具有更为广泛的效力和适用力。即便《民事诉讼法》第五十五条新增了民事公益诉讼条款,但结合第三条的原则规定,《民事诉讼法》在检察机关提起民事公益诉讼资格上仍是有所保留的,第五十五条顶多为环保组织、消费者协会、社会团体、环境监管部门等法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼提供法律依据,而不能理所当然地扩展到检察机关。

其三,与依法行使检察权原则相悖。权力必须依法行使,这是法治的核心和精髓。我国宪法、组织法等法律都明确规定“人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受其他行政机关、团体和个人的干涉”,该规定明确了检察机关行使检察权的一个重要原则,即依法行使检察权原则。其意味有二:(1)依照现行法律规定行使检察权。我国《宪法》《人民检察院组织法》《刑法》《刑事诉讼法》《民事诉讼法》《行政诉讼法》《监狱法》《看守所条例》《社区矫正实施办法》等相关法律和司法解释对检察机关的立案、侦查、提起公诉、进行抗诉等职权进行了详细规定,基本上实现了检察监督的有法可依。然而,在这些立法中,只有《民事诉讼法》及其司法解释对“公益诉讼”进行了规定,且并未明确检察机关就是公益诉讼的主体,也未对检察机关提起公益诉讼的方式、范围、程序、调查取证、举证、反证、诉讼费用承担、上诉等必要诉讼内容进行规定,那么,如若检察机关提起民事公益诉讼,其程序的运行将依何法呢?(2)法无明文规定即禁止。法律的制定,一方面是保障公民生产、生活的秩序;另一方面也是防止权力的滥用与恣意。所以,对于公民而言,法无明文规定即自由;而对于公权力而言,则是法无明文规定即禁止。我们无法想象,一个没有法律规范的公权力在运行中会走向何方,而这项公权力本身就具有极大的职权性。对于检察机关而言,其本身的角色定位就是专门的法律监督机关,代替人民监督权力、制约权力,而当这项权力反过来监督人民时,不仅需要有正当性,而且需要法律的明文规定,不能借口公共利益而滥为、乱为。而从上文的分析中可知,我国立法,至少就目前立法现状而言,并未明确规定检察机关的公益诉讼权,所以,应当禁止作为,最起码不能主动作为。

二、检察机关提起民事公益诉讼的制度缺陷

其实,上文有关检察机关民事公益诉讼的法理悖论直接隐含着我国检察机关提起民事公益诉讼所面临的制度缺陷和障碍*有关检察机关提起公益诉讼的现实难题可参见徐祥民等.环境公益诉讼研究——以制度建设为中心[M].北京:中国法制出版社,2009:146-149;伍玉功.公益诉讼制度研究[M].长沙:湖南师范大学出版社,2006:127-129;颜运秋.公益诉讼法律制度研究[M].北京:法律出版社,2008:117-122;郑瑞华:《在法律框架下检察机关介入公益诉讼方式》,原文载正义网:http://www.jcrb.com/procuratorate/procuratorforum/201305/t20130513_1110200.html(最后访问时间:2015年11月12日)。。

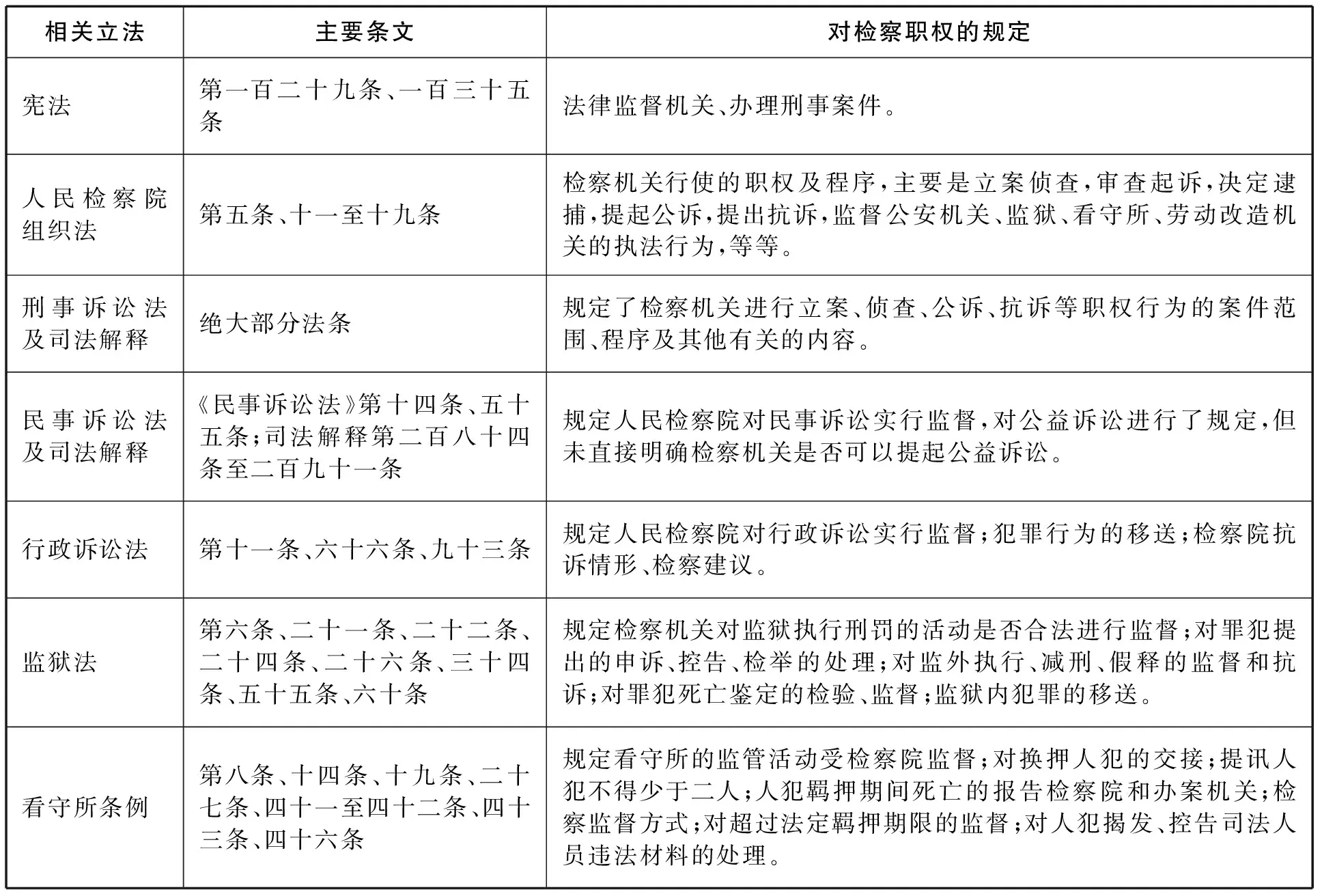

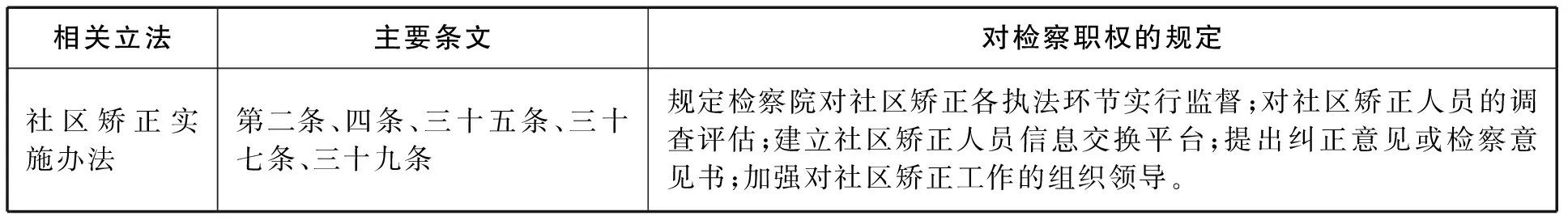

其一,立法缺位。我国目前相关立法虽然可以为检察机关进行民事公益诉讼提供一定的法律支撑,但这些立法并不能为检察机关提起民事公益诉讼提供程序上的指导;相反,从授权明确性而言,相关立法无一明确检察机关的公益诉讼原告资格(如下图所示)。可见,我国在这方面的立法是严重缺位的,如不解决这个问题,那么实践中检察机关提起民事公益诉讼必定面临“名不正则言不顺”。

相关立法主要条文对检察职权的规定宪法第一百二十九条、一百三十五条法律监督机关、办理刑事案件。人民检察院组织法第五条、十一至十九条检察机关行使的职权及程序,主要是立案侦查,审查起诉,决定逮捕,提起公诉,提出抗诉,监督公安机关、监狱、看守所、劳动改造机关的执法行为,等等。刑事诉讼法及司法解释绝大部分法条规定了检察机关进行立案、侦查、公诉、抗诉等职权行为的案件范围、程序及其他有关的内容。民事诉讼法及司法解释《民事诉讼法》第十四条、五十五条;司法解释第二百八十四条至二百九十一条规定人民检察院对民事诉讼实行监督,对公益诉讼进行了规定,但未直接明确检察机关是否可以提起公益诉讼。行政诉讼法第十一条、六十六条、九十三条规定人民检察院对行政诉讼实行监督;犯罪行为的移送;检察院抗诉情形、检察建议。监狱法第六条、二十一条、二十二条、二十四条、二十六条、三十四条、五十五条、六十条规定检察机关对监狱执行刑罚的活动是否合法进行监督;对罪犯提出的申诉、控告、检举的处理;对监外执行、减刑、假释的监督和抗诉;对罪犯死亡鉴定的检验、监督;监狱内犯罪的移送。看守所条例第八条、十四条、十九条、二十七条、四十一至四十二条、四十三条、四十六条规定看守所的监管活动受检察院监督;对换押人犯的交接;提讯人犯不得少于二人;人犯羁押期间死亡的报告检察院和办案机关;检察监督方式;对超过法定羁押期限的监督;对人犯揭发、控告司法人员违法材料的处理。

续表

其二,范围难定。《人民检察院提起公益诉讼试点工作实施办法》第一条规定“人民检察院履行职责中发现污染环境、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,在没有适格主体或者适格主体不提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起民事诉讼”。这一规定明确列举了检察机关可以提起民事公益诉讼的两类公益侵害行为,即环境污染和侵犯众多消费者合法权益的行为,并用“等”进行兜底,也就是说,事实上检察机关提起民事公益诉讼的范围并不限于这两大类,而是几乎对所有损害社会公共利益的行为,检察机关都有权提起民事公益诉讼,只是就目前而言,环境污染和消费者合法权益是重点领域,但这一领域必会随着国家和社会的发展而逐步扩展,所以从长远来看,《实施办法》采用列举+兜底模式较为适宜。但从另一层面而言,检察机关介入民事领域本身就表现出极大的权力性,而“公共利益”这一词语又极具伸缩性,很难做出准确界定,如此一来,“公共利益”的判断必定更多地依赖检察机关的自由裁量,这无疑将检察机关的民事公益诉讼权置于无约束、无限制的境地。

其三,地位困顿。作为国家法律监督机关,检察机关以何种方式参与环境公益诉讼,各界都讨论已久。从相关立法和实践来看,检察机关参与环境公益诉讼的方式主要有四,即直接起诉、支持起诉、督促起诉、刑事附带民事诉讼[3]。相对于直接起诉而言,后三种方式在我国都有直接法律依据*例如,我国《刑事诉讼法》第九十九条第二款规定:“如果是国家财产、集体财产遭受损失的,人民检察院在提起公诉的时候,可以提起附带民事诉讼。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百四十二条规定:“国家财产、集体财产遭受损失,受损失的单位未提起附带民事诉讼,人民检察院在提起公诉时提起附带民事诉讼的,人民法院应当受理。人民检察院提起附带民事诉讼的,应当列为附带民事诉讼原告人。”这些规定将检察机关在刑事诉讼领域的民事公益诉权,限定于国家财产、集体财产因犯罪行为而遭受损失的案件,且前提是受损失的单位未提起附带民事诉讼。对于支持起诉而言,2015年1月7日施行的《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定:“检察机关、负有环境保护监督管理职责的部门及其他机关、社会组织、企业事业单位依据民事诉讼法第十五条的规定,可以通过提供法律咨询、提交书面意见、协助调查取证等方式支持社会组织依法提起环境民事公益诉讼。”这一条款实质上肯定了检察机关在环境民事公益诉讼中支持起诉的地位和资格。。而且支持起诉这一方式虽然近几年才兴起,但在环境公益诉讼实践中更为各界所青睐。据统计,在2015年1月1日后新发生的环境公益诉讼案件中,检察机关出庭支持起诉的比例为62.5%,而2013年1月至2015年1月,这一比例只有28.9%*姜丹、马维秋.环境公益诉讼大数据[EB/OL].http://www.360doc.com/content/15/0623/00/21921317_480005916.shtml(2017-3-2).,甚至在某些省份,检察机关不再以环境公益诉讼原告的身份参加诉讼[4]。这一现状表明,实践中,检察机关更倾向于支持起诉这一方式,社会各界也更接受检察机关作为支持起诉人,而非“公益诉讼人”,毕竟检察机关所代表的公权力为个人乃至社会所警惕。所以,即便最高人民检察院发布的试点改革方案以及最高人民法院关于《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》将检察机关定位为“公益诉讼人”,但究竟公益诉讼人与民事诉讼原告存在哪些不同,这些不同会对权利义务关系会产生何种影响,以及在公益诉讼人之外,检察机关是否还承担其他角色和功能,这些角色和功能又将如何定位,能否被公益诉讼人所包含等问题至今仍存疑,这些疑问使得社会各界对检察机关作为“公益诉讼人”直接起诉充满困惑。

其四,处分权问题。现行《民事诉讼法》第十三条第二款规定:“当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利”,这一规定实质上将民事诉讼当事人的处分权上升到基本原则高度予以保护,其意指当事人在法律规定的范围内,依照自己的意志安排和支配自己的民事权利、诉讼权利,包括诉讼资料,并产生相应法律效力的权利或权力[5]。从内容而言,民事诉讼当事人享有的处分权包括发动诉讼程序,例如起诉权、上诉权、撤诉权、和解权等等;选择裁判者,例如申请回避、提出管辖权异议等;确定争议点;变更程序;委托诉讼代理人;质证、辩论、陈述等其他诉讼权利。按照《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》第四条的规定,“人民检察院以公益诉讼人身份提起民事诉讼,诉讼权利义务参照民事诉讼关于原告诉讼权利义务的规定”,也就是说,从理论上而言,检察机关应当享有完整的处分权,但从《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》第八条、第九条、第十条的规定来看,检察机关虽然享有和解权、撤诉权、抗诉权,但因其公益色彩而受到一定限制,例如对于和解权,人民法院必须审查和解协议或者调解协议内容不损害社会公共利益,方出具调解书;对于撤诉权,则必须在法庭辩论终结前申请撤诉,或者在法庭辩论终结后,人民检察院的诉讼请求全部实现,申请撤诉。可见,检察机关作为公益诉讼人,其诉讼权利并不完全等同于原告,但究竟存在哪些不同,尤其是其处分权的界限何在,现行试点规定并不明晰,实践中也存在较大差别。例如,在环境民事公益诉讼中,检察机关是否享有对环境污染赔偿款的处分权,是否可以分享环境污染赔偿款,是否需要对环境污染赔偿款的使用或者环境污染的治理进行监督等等,都不明确,而且这些问题在检察机关公益诉讼制度化建设中也将是一大难题,因为检察机关公益诉讼制度必定包含诸多相关制度,而非仅仅体现在诉讼层面,更体现在诉前和诉后的监督和治理层面。

其五,诉讼效果问题。根据《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》,将检察机关的反贪、反渎和预防职务犯罪部门转隶到国家监察委员会,形成统一集中的反腐败体制。对于检察机关而言,这一改革试点不仅意味着常规职权的缩减,更直接影响检察机关其他职权的行使,甚至整个检察权威。而检察机关提起公益诉讼将首当其冲。因为,根据《检察机关提起公益诉讼试点方案》,检察机关提起民事公益诉讼的案件范围是,“检察机关在履行职责中发现污染环境、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为”,其中“履行职责中”是对检察机关提起民事公益诉讼的一个限定,而反贪和预防职务犯罪及其侦查权的剥离势必减少检察机关获取侵害公益行为和侵权证据的途径;从另一角度而言,在检察机关自身难保的情况下,民众必定对其提起公益诉讼的能力和积极性产生怀疑,而一旦怀疑的种子生根发芽,那么民众对公益保护的热情和期望,以及公益诉讼所具有的威慑力和效果将大打折扣。可见,监察体制改革对于检察机关的影响可谓是牵一发而动全身,改革监察体制的同时必须对检察机关作出调整和安排,以保障检察权威和人们对检察权的信赖。

三、检察机关提起民事公益诉讼的完善路径

检察机关提起民事公益诉讼所面临的法理悖论和制度缺陷是检察机关民事公益诉讼制度化建设所不得不正视且必须解决的问题。因此,针对上文所提出的问题,对检察机关机关民事公益诉讼的完善,只需对症下药即可,具体有四:

其一,坚持立法先行,实现重大改革于法有据。“法律乃是改革的主要力量,是解决冲突的首要渠道。”(埃尔曼语)在法治社会,任何改革都应当于法有据,更何况检察机关民事公益诉讼本身就是对私法自治领域的侵入,因此,“依法”是检察机关提起民事公益诉讼的第一要件;且从世界各国公益诉讼实践来看,明确的立法规定和法律授权是检察机关提起民事公益诉讼的共同特征*例如,日本检察机关提起民事诉讼的权力主要规定在实体法上;而根据日本民事诉讼程序法的规定,检察官提起的民事诉讼案件主要是关于婚姻、收养、亲子关系、禁治产关系、雇佣劳动纠纷、企业破产纠纷中涉及公益的案件。检察官在一些民事案件诉讼过程中,可以起诉,可以出席民事法庭列席审判,可以对案件的事实和终局进行调查等。印度民事诉讼法典亦特别规定,涉及公害的案件,可以由总检察长或是任何两个以上印度公民向法院提起。(林莉红主编.亚洲六国公益诉讼考察报告[M].北京:中国社会科学出版社,2010:116-223)而在美国,1969年环境保护法、1970年防止空气污染条例和防治水流污染条例、1972年防止港口和河流污染条例和噪声控制条例、危险货物运输条例等,均授权检察官提起相应的诉讼,或者支持主管机关和私人提出的请求。([苏]B.K.普钦斯基.美国民事诉讼[M].江伟、刘家辉译,北京:法律出版社,1983:67;转引自颜运秋.公益诉讼理念研究[M].北京:中国检察出版社,2002:194)在法国,1976年新《民事诉讼法》第一卷第421条规定“于法律规定之情形,检察院代表他人”,例如,省长可以明确委托检察机关在大审法院或上诉法院,在国有领域或有关权限冲突的案件中进行代理;而《法国民法典》则明确规定了检察机关作为当事人参与民事诉讼的案件范围,等等。(魏武:《法德检察制度》,中国检察出版社2008版第102页)。而且随着我国监察体制改革的推行,不仅检察机关内部,甚至整个社会都对检察机关的命运隐含担忧。毕竟反职务犯罪作为检察机关的一项常规且极其重要的职权,将其剥离无疑是对检察权威的一次重大冲击和考验。基于这一改革,检察机关提起公益诉讼试点难免受到波及和干扰,从而影响检察机关公益诉讼制度化建设。为此,在检察机关提起公益诉讼逐步深化和推广之际,最高人民检察院应适时提请全国人大及其常委会修改完善《检察院组织法》(1979年制定,1983年修订)、《检察官法》(1995年制定,2001年修订)等相关法律,明确检察机关的法律地位和职权,尤其是公益诉权,以安人心;而基于三大诉讼已相继进行了修订,最近几年再次修订的可能性不大,故此,对于检察机关公益诉讼,较为可行的立法方案是由“两高”联合出台司法解释——《最高人民法院、最高人民检察院关于办理民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》,细化《民事诉讼法》第五十五条“公益诉讼条款”,明确检察机关在公益诉讼中的诉讼地位、受案范围、举证责任、诉讼程序、诉讼权利、诉讼费用等相关内容,保障检察机关民事公益诉讼有法可依。

其二,建立有限公诉制度,将检察民事公益诉权关进“笼子”。有关检察机关提起民事公益诉讼的范围,虽然理论界在限于涉及社会公共利益这一抽象标准上取得了共识,但一旦将这一标准运用于具体实践,分歧显而易见[6]。因为,公共利益“只能定义为一种抽象的秩序。作为一个整体,它不指向任何特定的具体目标”[7]。正是这种不特定性、伸缩性,使得公共利益极易成为一个被国家“滥用”且人们毫无招架之力的“借口”*例如“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿”(《宪法》第十三条)、“为了公共利益的需要,行政机关可以依法变更或者撤回已经生效的行政许可”(《行政许可法》第八条)等等。。当然,“公共利益”在某种程度上的确是“服务于整个公众而非其部分”,但这并不排除“以牺牲更大的公众的目标为代价来促进公众之一部分的目标”的可能性[8],毕竟,权力者掌握着“公共利益”的话语权。故此,对于检察机关民事公益诉讼,我们虽然无法对“公共利益”进行准确界定,但可以对检察机关的公益诉权进行限制——正如上文所言,检察机关公益诉权是一种权力、一种职权,这一职权以国家立法授权为前提,而我国立法权掌握在代表最广大人民意志的全国人大及其常委会手中,民众可以通过立法对检察机关的公益诉权进行限制,从而达到控制检察权介入民事诉讼领域的目的,进而防止检察机关基于“公共利益”而无限发挥公益诉权的可能。对于这个问题,有一点应当明确,即我们仅仅是限制检察机关民事公益诉权,而非对整个公益诉讼进行限制——甚至检察机关民事诉权与行政公益诉权的范围就不一样——因为除检察机关提起民事公益诉讼之外,公民个人(西方国家的公民诉讼将是中国公益诉讼发展的趋势)和社会公益组织亦是提起民事公益诉讼的主体,且是主要、第一顺位的主体,对于他们而言,民事公益诉权是一种权利,是国家应当予以保障有效行使的对象,而非限制和禁止的对象。就此而言,检察机关民事公益诉权范围不宜过大,目前应以回应社会迫切需要为主。而归纳起来,损害公共利益的突出问题有三:一是通过非法手段侵害、破坏、浪费国有资产;二是垄断、限制竞争、不正当竞争、侵犯消费者权益、价格违法等违法行为;三是环境污染等各类公害事件[9]。对比这三类案件的关注度和呼吁度,会发现第一类明显没有后面两类高,这主要是因为后面两类案件与民众日常生产生活息息相关,且几乎每个人都可能成为受害者;而第一类案件更多是行政机关违法行使职权或不作为所引起的,一般民众很难感同身受,所以对于检察机关而言,其诉权的行使应以环境污染、侵害众多消费者合法权益的案件为主,至于国有资产流失案件,主要是行政公益诉讼范畴,倒逼行政机关依法履行职责。这一点可从新《民事诉讼法》第五十五条的不完全列举和新近发布的《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》中有关民事公益诉讼与行政公益诉讼试点案件范围的列举中印证*新《民事诉讼法》第五十五条规定:“对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。”2015年7月2日,最高人民检察院发布的《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》规定,“检察机关在履行职责中发现污染环境、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,在没有适格主体或适格主体不提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起民事公益诉讼。”而对于行政公益诉讼,则规定“检察机关在履行职责中发现生态环境和资源保护、国有资产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,造成国家和社会公共利益受到侵害,公民、法人和其他社会组织由于没有直接利害关系,没有也无法提起诉讼的,可以向人民法院提起行政公益诉讼。试点期间,重点是对生态环境和资源保护领域的案件提起行政公益诉讼。”。

其三,坚持穷尽其他救济原则,明确检察民事公诉殿后次序。在一个法治社会,对于公共利益的维护,诉讼并非唯一救济途径,也未必是最佳救济途径。确立检察机关民事公益诉讼,一方面是通过个案形式维护社会公共利益;另一方面也是借此激发社会团体、民众的公益维护意识,以及倒逼行政机关加强日常行政监督职责。且从长远来看,后者的引领和宣示作用才是我们追求的主要目的。而且从《民事诉讼法》《环境保护法》《消费者权益保障法》等相关法律规定而言,民事公益诉权本身既是法律所规定的社会团体所享有的一项权利,同时对于检察机关而言也是一项职权。正因为公益诉权的双重属性,其在行使时必定存在先后性、优先性,且只能先权利后权力。故此,检察机关提起民事公益诉讼,应当坚持穷尽其他救济原则,即一方面,只能在其他民事公益诉讼主体公益诉讼权利用尽——包括其他民事公益诉讼主体不想诉、不敢诉、无法诉、诉而不得等公益诉讼权利用尽(民事公益诉讼主体“不作为”也是行使诉权的一种方式)的状态——但又确实形势危急或后果严重时,检察机关才能出面进行诉讼;在一般情况下,只要法律规定的其他组织和社会团体愿意起诉,检察机关就应当支持他人进行诉讼,而不能主动“挑大梁”。另一方面,坚持先行后民的原则,即先监督行政机关依法行政,在效果不佳或危害重大时,再提起民事公益诉讼。毕竟客观上检察机关职权繁多,且自身力量有限,不可能也没有必要时刻紧盯着公益损害问题;而相对而言,公益损害在很大程度上是由于行政机关监管不力或不作为引起的,监督行政机关依法行政本身是检察机关的职责之一。

其四,加强公益宣传与教育,培养公众维护公益的自觉性。正如上文所言,对于法律规定的社会组织而言,民事公益诉权是一项权利,具有选择行使与否的自由*何谓权利?权利是“由自由意志支配的,以某种利益为目的的一定的行为自由”。程燎原、王人博:《赢得神圣——权利及其救济通论》,山东人民出版社,1998年版22页。。然而,对共同利益的彼此共同意识与相互承认,构成了权利成立的理由[10], “如果在社会成员方面没有对共同利益的意识,就不可能有权利”[11]。所以,权利本身就是一种“契约”,不仅需要社会的认同,亦需要国家立法加以维护[12]。正是从这个层面马克思指出,“只有维护公共秩序、公共安全、公共利益,才能有自己的利益”[13]。然而,遗憾的是,基于人的私心、私利、私欲以及社会环境,人们大多是一种“事不关已高高挂起”或“搭便车”的心态,自己不侵蚀“公地”已是难得,更何况保护“公地”!正是这一现实,迫使检察机关提起民事公益诉讼成为必然。然而,从长远来看,引导和激发公众和社会维护公益的自觉性和主动性是民事公益诉讼发展的必然趋势,毕竟公益诉讼只是针对个别已经产生侵害结果或正在进行的侵权行为,无法在人们日常生活中发挥长效监督作用,其公益保护功能极其有限。为此,民事公益诉讼的推行,关键还是在于加强公益保护的宣传与教育,让公众真正体会维护公益的内涵与意味,自觉担负起维护公共利益的重任,这种民众自发或社会自生的意识才是避免“公地悲剧”或公益损害的内在因素,仅靠外在的制度建构往往会适得其反。

四、结语:让维护公益成为一种自觉

法律的权威,从来不是对“恶”的约束和禁止,而是对“善”的保护与倡导。建立检察机关民事公益诉讼制度,目的并非仅仅惩罚为“恶”者,而更多的是培养和引导人们向“善”。因此,在公益诉讼实践风风火火、研究更是百花齐放之际,我们应当清醒地认识到,由检察机关提起民事公益诉讼绝非遏制公益侵害的万能“良药”,相反,其只是一种补充,是对私法自治的补充,是对社会治理的补充。因为,根据马克思主义国家——社会二元分立理论,国家、政治制度是从属的东西,市民社会才是决定性的因素[14]。因此,我们在对待检察机关提起民事公益诉讼时,应当坚持该有的原则和底线,那就是,检察机关只有在民事公益侵害无人问津,但又确实形势危急或后果严重时,才能出面进行诉讼;在一般情况下,检察机关应当成为鼓励者、支持者,让社会组织甚至公民个人发挥维护民事公益的主导作用,以此激发公民和社会维护公益的内生力量,让维护公益成为一种由内自发形成的意识和自觉,这才是民事公益制度化的最终路径和必然选择。

[1]张艳蕊.民事公益诉讼制度研究——兼论民事诉讼机能的扩大[M].北京:北京大学出版社,2007.1.

[2]李征.中国检察权研究——以宪政为视角的分析[M].北京:中国检察出版社,2007.47.

[3]孙洪坤,陶伯进.检察机关参与环境公益诉讼的双重观察——兼论《民事诉讼法》第55条之完善[J].东方法学,2013,(5):118.

[4]李劲,吴永科.检察机关支持社会组织提起环境民事公益诉讼的法律问题研究——基于最高人民法院司法解释的思考[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2015,(3).

[5]何文燕,曾琼.论民事诉讼当事人的处分权:人权保障的另一视角[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2006,(1):42-43.

[6]李浩.关于民事公诉的若干思考[J].法学家,2006,(4):6-7.

[7][英]F·冯·哈耶克.经济、科学与政治——哈耶克思想精粹[M].冯克利,译.南京:江苏人民出版社,2002.393.

[8]Martin Meyerson and Edward C.Banield,Politics,Planning and the Public Interest,New York:The Free Press(1955),p.322.

[9]孙佑海.对修改后的《民事诉讼法》中公益诉讼制度的理解[J].法学杂志,2012,(12):90.

[10]范进学.权利概念论[J].中国法学,2003,(2).

[11][美]贝思·辛格.实用主义、权利和民主[M].王守昌,等译.上海:上海译文出版社,2001.61.

[12][英]鲍桑葵.关于国家爱的哲学理论[M].汪淑钧,译.北京:商务印书馆,1995.204.

[13]马克思恩格斯全集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1972.609.

[14]马克思恩格斯选集(第21卷)[M].北京:人民出版社,1965.345.

责任编辑:邵东华

The Problems and Solutions of the Institutionalization of the Procuratorial Organs Initiating Civil Public Interest Litigation

Jiang Guohua Zhang Bin

(LawSchool,WuhanUniversity,WuhanHubei430072 )

In the view of principles for the autonomy of private law and exercise procuratorial authority according to law,the procuratorial organ in civil public interest litigation will face many legal paradox and realistic problems in practice,for example,lack of direct legal basis,the range of public welfare is unclear,the role and function of public interest litigation partner is arguable,and the limits of prosecution right of disposition and so on.Based on this,realization of the procuratorial organs initiating public interest litigation institutionalization,the key is to strengthen legislation;secondly,to supervise and to urge administrative organs management strictly according to law;thirdly,to encourage social organizations active in initiating civil Public interest litigation;finally,to strengthen public advocacy and legal education,cultivating citizen consciousness of protecting public interests.

the procuratorial organs; civil public interest litigation; public interest; legal supervision; civil procedure law

2017-03-21

江国华,男,武汉大学法学院教授、博士生导师,司法文明协同创新研究中心首席专家、法学博士,研究方向:宪法学、行政法学、司法学;张彬,女,武汉大学法学院博士研究生,研究方向:行政法学。

D912.1

A

2095-3275(2017)04-0085-09