社区互助养老多元主体参与机制研究

2017-07-03吴宾徐萌

吴宾, 徐萌

(1.中国海洋大学,山东青岛 266100;2.东北大学文法学院,沈阳 110004)

社区互助养老多元主体参与机制研究

吴宾1,2, 徐萌1

(1.中国海洋大学,山东青岛 266100;2.东北大学文法学院,沈阳 110004)

社区互助养老的俱乐部产品属性决定了其在发展过程中,需要政府、社区、家庭等多元主体的共同参与和支持。但我国社区互助养老面临着政府职能缺位、社区潜力挖掘不充分、家庭观念束缚严重等问题。基于此,政府应加大支持力度,提供环境支持;社区应开展多样化的社区公共养老服务,建立长效发展机制;社区居民应积极转变传统观念,发挥自助互助作用。通过构建“政府支持、社区主办、居民自助互助”的社区互助养老多元主体参与机制,促进社区互助养老事业的可持续发展。

社区互助养老;俱乐部产品;多元主体参与机制

一、问题的提出

当前,我国面临着老龄人口基数大、老龄化增长速度快、核心家庭越来越多、家庭照顾与机构养老供给不足等问题。截至2014年底,我国60岁以上老年人口已达到2.124亿,占总人口的15.5%,65岁以上人口达1.375亿,占全国比重10.1%,中国老年人口在数量和增速上均为全球第一。(1)但与人口老龄化迅猛发展现状相悖的却是我国传统家庭养老和机构养老功能的日趋衰退,已不能满足当今老年人的多元养老需求。引入新的养老服务主体、整合社会养老资源、提供多形式养老服务将成为今后养老发展的主要趋势。其中,作为养老服务重要内容的社区互助养老,将会在有效盘活养老资源,弥补家庭照顾功能弱化和机构照顾不足的缺陷,减轻社会的养老压力与政府的财政负担等方面发挥愈来愈明显的作用。目前,社区互助养老已在许多城乡社区推广开来,形成了“社区主办、互助服务、群众参与、政府支持”的养老服务机制,有效缓解了政府财政压力大、家庭养老负担重等问题,弥补了养老机构力量的不足。然而,受相关法律法规、政策支持、评估体系缺乏以及路径依赖等因素的影响,社区互助养老在资金、人力、场地、基础设施等各项养老资源上存在不足,仍处于发展的初级阶段。在理论研究上,学者们对社区互助养老的概念内涵、功能价值、实践困境及解决对策等方面的研究,已经取得了丰富的理论成果,为我国社区互助养老的发展提供了有价值的理论参考,但学者们较少从社区互助养老本质属性的角度对其加以分析。(2)运用公共物品理论,从分析社区互助养老的本质属性入手,研究构建“政府支持、社区主办、居民自助互助”的多元主体参与机制,对于化解养老服务供需结构性矛盾,完善可持续发展的多层次养老服务体系具有重要意义。

二、社区互助养老的属性及其治理困境

社区互助养老是指以社区为单位,采用“社区主办、互助服务、群众参与、政府支持”的方式,通过整合社区内所有生活能自理的老年人及其他养老资源,让其共同实现自助互助的一种养老模式。[1]作为整合社区养老资源和家庭养老资源于一体的养老服务模式,社区互助养老的核心是家庭供养,关键内容是互助服务,社区生活则是其存在基础。

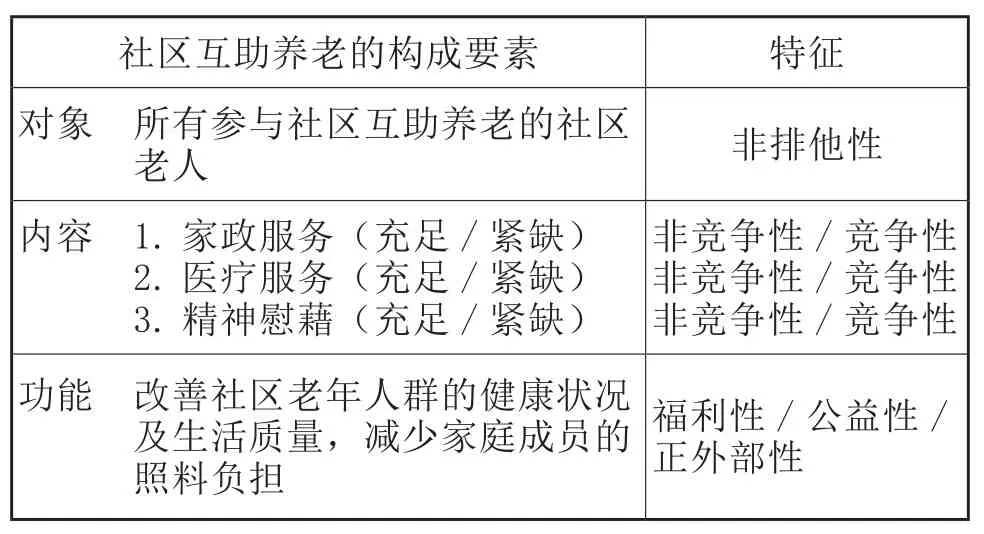

根据布坎南的公共物品理论,人们将具有消费有限竞争性和受益局部排他性的社会产品称为俱乐部产品。[2]如表1所示,社区互助养老以社区为基础,通过整合社区内的各种资源为老年人提供餐饮、医疗、家政等多项养老服务,所有社区老年人都可以通过一定的渠道和方法从中受益。同时,社区互助养老只有在某些服务出现拥挤,如提供家政和医疗服务的人员不足时才具有竞争性。此外,社区互助养老还具有明显的福利性、公益性以及正外部性。例如,无论何种形式的社区互助养老服务都可以改善老年人群的身体状况和生活品质,减轻家庭养老负担。因此,社区互助养老是具备消费有限竞争性和受益局部排他性的典型性俱乐部产品,而单一的供给主体已不能满足其日益增长的养老需求,亟需政府、社区、家庭等多元主体共同参与。

表1 社区互助养老属性界定

尽管社区互助养老获得了社会各界的广泛关注和支持,但由于对社区互助养老属性认识不足,其在发展过程中仍面临着政府职能缺位、社区潜力挖掘不充分、家庭观念不支持等困境。

(一)政府职能缺位

社区互助养老本质属于公共物品,在供给时存在着集体行动的困境。正如奥斯特罗姆所指出的,即使在资源信息掌握充分,互惠共识根深蒂固的条件下,人们面对公共池塘的问题时,仍然会面临着规避责任、搭便车和机会主义的诱惑。[3]为此,需要通过强大的外部力量来规范和解决社区互助养老中的类似问题。但我国政府在社区互助养老中的公共服务职能尚未得到较好发挥,具体表现为:

1.相关法律法规和政策、监督机制以及评估体系的缺乏。良好的法制环境和有效的监督管理是社区互助养老健康发展的基础,但我国鼓励和扶持社区互助养老发展方面的法律法规和政策不够完善,对互助养老机构的服务状况、资金使用等方面的监督管理也有所欠缺。例如,缺乏有关社区互助养老的专门法律法规,使得开展这项工作的法律依据不足;在互助养老机构经常遇到的有关服务方式、服务时间、服务内容、互助者权利义务、意外伤害责任认定等具体问题上,缺乏相应政策规定等。此外,我国养老服务评估工作开展时间较短,专业、规范的评估机制尚未建立,因此难以对社区互助养老服务的内容和效果进行准确评估。

2.社区互助养老资金投入和专业人才的缺乏。社区互助养老资金主要用于老年活动中心及养老服务队伍的建设,目前我国制度化的社区互助养老财政投入机制尚未形成,多数地方政府未将社区互助养老的资金列入同级年度财政预算,资金来源具有较大的随意性。同时,由于缺乏相关制度的约束,部分已投入的养老资金及其使用情况不够透明,不能保证资金使用的切实到位。另外,专业人才的培养与引进也存在问题。社区互助养老专业人才应是具备医疗医护,心理咨询等专业知识技能的工作人员,当前社区互助养老服务中的工作人员大部分未接受过相关专业教育和老年护理技能培训,难以提供专业的老年医疗护理和精神慰藉服务。

(二)社区潜力挖掘不充分

俱乐部是参与者自愿达成某些协议,共享(共担)一种或多种因素以取得共同利益的群体。随着市民化的发展,社区组织也开始成为俱乐部产品的供给主体之一。但由于公共物品的主要供给主体是政府,人们普遍忽略了社区作为供给主体的重要性,导致社区潜力挖掘不充分问题的出现:

1.管理经验欠缺,服务内容单一。由于我国社区互助养老还处于探索阶段,在资金、人力、设施等诸多条件缺乏的情况下,未能有效发挥社区的管理优势,管理经验较为欠缺。就服务对象和服务内容而言,目前较多关注孤寡、高龄、困难老年人,较少关注年纪较轻的健康老年人;较多关注老年人的生活照料,较少关注老年人的精神需求,即局限于为老年人提供生活服务方面的便捷,却忽视了老年人对精神慰藉和医疗护理等方面的需求。

2.缺乏长效运行机制。社区互助养老的本质是社区老年力量和志愿者通过为更年老者或更需要帮助者提供服务,累积服务时间,使助人者在自己年老时获得相应的免费服务。由于我国社区互助养老的长效运行机制还不健全、不规范,助人者不确定现在的帮扶活动与未来自己可以获得的免费服务是否挂钩,影响了他们参与社区互助养老服务的积极性。

3.社区互助养老基础设施薄弱,志愿者缺乏。社区互助养老目标的实现,需要相应的基础设施和满足老年人日常物质与精神需求的服务能力。从我国社区互助养老整体发展来看,社区服务设施不足仍是制约其发展的重要因素。目前,社区互助养老基础设施较差,老年文体娱乐设施缺乏,老年人急需的医疗保健设施投入不足,服务内容与服务对象的需求时有脱节。[4]此外,由于社区未能充分动员、组织社区居民和志愿者参与自助互助养老服务,人力资源严重不足也阻碍了社区互助养老工作的开展。

(三)家庭模式的转变与传统观念的束缚

社区互助养老的核心在于家庭供养,老年人既是公共物品的消费者又是供给者,因此,社区互助养老不仅需要政府和社区的供给,家庭供给也十分重要。但是,我国家庭供养在发展过程中也面临着诸多挑战:

1.家庭模式不断转变,核心家庭越来越多。改革开放后,独生子女政策的颁布实施直接导致了中国家庭规模的小型化,随着社会发展,中国的核心家庭日益增多,家庭规模日益缩小。据2015年统计数据,我国核心家庭占所有家庭模式的62.27%,而家庭平均规模约为2.97人。(3)家庭模式小型化的转变直接造成了代际养老功能的弱化,越来越多的老年人缺少子女照顾,长期独自生活。

2.传统养老观念的束缚。在我国传统的养老文化里,“父母抚养子女”“子女赡养父母”“养儿防老”的传统养老观世世代代根植于人们的观念中,在一定程度上影响着老年人的全面发展,阻碍了老年人实现自身价值的途径,不利于养老事业的健康发展。

3.社区居民自助互助意识薄弱。社区互助养老是帮助老年人走出家庭、走向社区并融入同类群体,促进老年人参与社会活动,提升适应社会环境变化能力的有益尝试。[5]但社区老年人对社区互助养老并不了解,自助互助意识不强,也影响了社区互助养老的全面健康发展。

三、社区互助养老多元主体参与机制构建

构建俱乐部产品多元主体参与机制是整合社会资源、寻求资源配置帕累托最优的有效途径。社区互助养老在发展过程中,需要明确多元主体的角色定位和责任,构建政府、社区、家庭共同参与的多元主体参与机制。

(一)社区互助养老多元主体角色定位

1.政府——环境营造者

政府要为社区互助养老提供良好的环境支持,制定相关法规、政策,建立监督机制、提供资金支持、培养专业人才。首先,政府作为社区互助养老法规和政策的制定者,应利用其权威性制定相应法规、政策和发展规划,规范调控社区互助养老的整体发展,为其营造一个良好的法制环境。其次,政府作为养老监督评估的倡导者,应通过建立监督管理机制对养老服务做好监督与评估工作。再次,作为养老资金供给者,政府应利用资金优势将社区互助养老费用纳入财政预算,保障社区互助养老的基本运行。最后,作为专业人才资源的调配者,政府可以通过制定相关激励政策,充分调动社会工作人员的参与积极性,提高专业服务队伍的质量,以满足老年人多样化的养老服务需求。

2.社区——机制供给者

相较政府和家庭角色的定位,社区更类似于公共选择理论中的俱乐部,为社区居民提供了一种自愿机制,即社区居民在面临问题时,为了共同的利益自愿组成相关组织,共同合作安排俱乐部产品的供给。社区在互助养老过程中主要扮演互助活动的主办者、长效机制的供给者和社区资源的管理者。例如,积极开展多样化的社区公共养老服务,为参与互助养老的志愿者建立档案,保证社区互助养老的长效运行,利用社区内便利的公共服务场所开展各项活动或者设置捐赠平台等。

3.家庭——情感支持者

社区互助养老作为整合社区养老资源和家庭养老资源于一体的养老服务模式,其核心在于家庭供养。家庭是老年人情感的寄托,大多数老年人因为害怕孤独而不愿意离开自己熟悉的环境,所以家庭常常是养老的首要选择地点,家庭成员则是老年人养老的重要依赖。虽然现代家庭养老功能有所降低,但家庭成员在老年人养老问题上仍肩负着重要责任,即老年人参与社区互助养老离不开家庭成员的支持。同时,无论是家庭成员还是老年人自身均是社区互助养老的潜在志愿者。

由此可见,社区互助养老的发展需要政府、社区、家庭的共同参与,不同主体都需要承担各自的责任与义务,发挥不同的功能,主体之间互相补充、协调发展并建立长效机制,才能实现我国社区互助养老的可持续发展。

(二)社区互助养老多元主体参与机制构建

1.政府支持机制

(1)完善法规、政策和监督评估机制。一方面,政府应完善相关法规和政策,规范社区互助养老的主要目的、管理制度、组织办法、运行机制、财政安排以及监督评估等系列问题,以保障社区互助养老服务体系的构建和机制的完善,推动养老服务持续高效地发展。另一方面,政府应定期组织专家,对社区互助养老服务的场所、设施、服务人员、服务效果等情况进行综合评估,并根据评估结果增减经费额度。

(2)加大财政资金支持力度,加强专业化队伍建设。首先,政府应设立社区互助养老专项账户,纳入财政预算;通过项目试点为社区投入资金,提高资金的有效使用;通过合资、投资、捐赠等形式引入资金,缓解国家养老资金压力。其次,加强专业化养老服务队伍建设,政府应根据社区老年人的数量和需求,按照一定标准设立相关岗位并配置专业人员;加强对管理服务队伍的专业化建设,对专业服务人员的知识和技能进行培训等。

2.社区供给机制

(1)建立社区互助养老长效运行机制。社区作为俱乐部产品供给主体,应以协商谈判的方式与社区居民共同合作,建立社区互助养老长效运行机制。该机制从需求到供给都需要严格把关,服务要有量化标准,参与者要有登记注册,监督要到位,责任分工要明确。一是应建立社区互助养老管理信息化平台,结合社区信息化建设,为每一位参与者建立档案,记载参与者的基本信息,参加服务内容、方式、时间等;二是建立监督管理机制,组织服务管理人员定期回访被照顾者及其家人,将评价计入服务参与者本人档案;三是建立社区间的横向联系与合作机制,实现社区互助养老资源的共享等。

(2)完善社区养老设施,大力发展社区志愿者。社区要加强社区互助养老设施建设,建立老年医疗保健体系,做到医保设施齐全、医护人员到位。建立一个从家庭到社区至医院的连贯性服务体系,使病人从发病到康复的全过程都能得到便捷有效的医疗护理。[6]社区互助养老志愿者队伍的建设应与社会工作制度的建设紧密联系,吸引更多的志愿者参与社区互助养老服务,形成专业化和志愿者相结合的服务队伍。

(3)提供多样化服务。社区应针对老年人实际情况提供多层次养老服务,将空巢老人、残疾老人作为社区互助养老的重点保障对象,以政府救助与社会救助相结合为原则构建多层次贫困救助网络。[7]社区还应以需求为导向,积极开展多样化养老服务,包括家政服务、老年护理、文体康乐、康复保健、精神慰藉、紧急援助等方面;调动社会自治组织、志愿者组织的积极性,开展丰富多样的助老活动;组织社区老年人学习新的知识和技能,参加社会公益活动,实现“老有所为”的目标。

3.自助互助意识培养机制

随着居家养老、社区养老以及机构养老等新兴养老方式的发展,不依赖子女的独立的养老观已经逐渐成为社会共识。国家、政府和社会应重视对现代养老观的宣传和引导,加强老年人自助互助意识培养,促进老年人改变传统的养老观念,从被动的“由人助”转向主动的“自助助人”;政府、社区和社会组织要搭建平台,为老年人利用自己的知识和技能为社区居民服务创造条件,提供帮助;居民家庭要支持老年人走出家门,重回社会,积极参加到社区互助养老事业之中,提高老年人的生活质量和精神生活的满意度。

四、结语

基于国内外学者对社区互助养老的理论研究及其实践可以发现,社区互助养老作为养老服务体系的重要组成部分,不仅有利于减轻社会养老压力与政府财政负担,满足老年人多元养老需求,还有助于提升社区社会资本与社区凝聚力,对于化解养老服务供需结构性矛盾,完善可持续发展的多层次养老服务体系也有着重要意义,需要政府、社区、家庭等多元主体相互配合、共同参与,构建起“政府支持、社区主办、居民自助互助”的社区互助养老多元主体参与机制。

注释:

(1)数据来源于中华人民共和国国家统计局2015中国统计年鉴[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch. htm

(2)学者按服务主体的不同将其分为广义和狭义的社区互助养老。徐聪从广义上将社区互助养老界定为以社区为载体,通过整合政府、非营利组织、社区居民等社会养老资源为老年人提供多样服务的一种养老模式。金华宝则从狭义上指出社区互助养老是采用“社区主办、互助服务、群众参与、政府支持”的方式,让社区内所有生活能自理的老年人实现自助互助的一种养老模式。

(3)数据来源于中华人民共和国国家统计局2015中国统计年鉴[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm

[1]金华宝.社区互助养老:解决我国城乡养老问题的理性选择[J].东岳论丛,2014,(11):123-127.

[2]刘磁君.俱乐部产品多元供给模式选择[J].生产力研究,2010,(03):126-128.

[3][美]埃莉诺·奥斯特罗姆.余逊达译.公共事物的治理之道[M].上海:译文出版社,2012.244.

[4]陈元刚,谢金桃,王牧.我国社区养老研究文献综述[J].重庆工学院学报(社会科学),2009,(9):1-7.

[5]陈静,江海霞.“互助”与“自助”:老年社会工作视角下“互助养老”模式探析[J].北京青年政治学院学报,2013,(11):36-43.

[6]张凌晨.人口老龄化背景下城市养老模式探析—以苏州市B社区为例[J].学理论,2011,(6):103-104.

[7]韩立娜,陈晓晨.城市社区养老服务模式探讨[J].现代商贸工业,2009,(8):20-21.

编辑:虢亚雪

C913.7

A

2095-7238(2017)03-0047-04

10.3969/J.ISSN.2095-7238.2017.03.008

2016-09-17

吴宾(1974-),男,中国海洋大学法政学院副教授,东北大学公共管理博士后流动站博士后,研究方向为社会管理与社会保障;徐萌(1992-),女,中国海洋大学法政学院硕士研究生,研究方向为社会保障。