任人唯忠还是任人唯贤?

——中国政治精英选拔影响机制的元分析

2017-07-03吴田,赵源

吴 田, 赵 源

(1.中国社会科学院,北京 100732; 2. 北京外国语大学,北京 100089)

任人唯忠还是任人唯贤?

——中国政治精英选拔影响机制的元分析

吴 田1, 赵 源2

(1.中国社会科学院,北京 100732; 2. 北京外国语大学,北京 100089)

忠诚和贤能一直是中国政治精英选拔的重要指标,1949年以来有关中国政治精英的研究文献中,“党员身份”和“学历水平”一直被作为表征忠诚和贤能的两个最重要的解释变量。基于已有的实证研究文献中的108个独立样本,应用元分析的方法对中国政治精英选拔标准中究竟是“任人唯忠”还是“任人唯贤”的问题进行总结性的定量分析。分析结果显示,虽然党员身份和学历水平对个体获得政治精英位置的影响都为正向,但是在“任人唯贤”的标准下存在专业型和政治型两种精英序列的分化,专业能力水平的提升对个体进入专业型的精英序列的优势性影响更大;而在“任人唯忠”的选拔标准下则不存在明显的二元路径差异。

政治精英; 选拔; 党员身份; 学历水平; 元分析

一、引言

中国政治精英的选拔一直遵循着两条并行不悖的路线——忠诚和贤能,而具化到当代中国共产党领导的中国政治环境下,对党的忠诚和具有专业能力水平往往成为影响精英选拔的两个最重要因素。在实证研究中,学者们通常会用“党员身份”和“学历水平”作为上述两个因素的衡量指标。建国以来各发展阶段的个体生命历史数据为这一问题的研究提供了丰富的实证数据资源,已有研究对这种二元选拔路径的相关探索多依据两阶段的分析模式:首先分析受教育水平对个体加入共产党的影响,然后进一步分析受教育水平和党员身份对个体进入精英队伍的影响。在海外关于中国问题研究领域,对这一问题的关注自上世纪90年代以来已经小有规模,并且以实证研究为主,相对而言中文文献中对于此问题的实证分析则比较匮乏。就目前的研究成果而言,主要的结论可以被分为两派:一是“任人唯忠”派,即认为党员身份在共产党领导的中国作为一种重要的政治资本,对个体进入精英序列有重要的助推作用。[1][2][3]在这类研究中,共产党对于党员进入精英序列的支持被称为政党的赞助性机制(Party Patronage),而学历水平也是赞助性机制的一种体现,个体或者是因为较高的学历水平被纳入党员队伍中,或者是在进入被培养的序列后获得再学习的机会(例如进入党校和行政学院学习)。另一个是“二元路径”派,即认为中国对于政治精英存在着“任人唯忠”和“任人唯贤”的双重选拔标准,尤其体现在毛泽东时代(1949-1977年)以后。(1)这一类研究通常将精英群体划分为政治官僚和技术专家两个序列,分别考察党员身份和学历水平对个体进入不同序列的影响,但是这一类研究中关于影响程度的结论目前仍存在一定的分歧,尤其是在党员身份对进入技术专家序列的影响程度如何方面存有争论,即中国的专家治国究竟是由“技术官僚”[2][4]还是“政治-技术官僚”引领?[5][6][7]

两派的研究结果表明,不同的研究设计和研究对象会产生差异化的研究结论,但是作为政治精英晋升、流动、轮替等一系列研究的基础,对精英选拔的影响因素进行总结性的分析具有重要的学术意义:一方面为管理学领域的相关研究提供背景;另一方面也为寻找中国政治精英选拔的其他影响因素奠定基础。针对这一总结性的研究工作,传统的定性综述方法只能综合给出变量的影响方向,但难以估计变量的影响程度。为此本文将采用元分析(Meta-analysis)的方法,就有关“党员身份”和“学历水平”对精英选拔的影响的文献进行定量综述,以期得出关于这一问题更加科学和一般性的研究结论。

二、理论与假设

精英主义兴起于19世纪末20世纪初,20世纪50年代开始得到政治学、社会学、历史学界的广泛关注和研究,20世纪70年代达到巅峰。在精英理论家的经典概念界定中,精英往往指的是从事政治活动,或者与政治活动和政治权力密切相关的政治精英。在中国,政治精英更多地被“党政领导干部”的概念所取代,但结合相关文献研究样本的特点,本文在元分析中所关注的政治精英群体比党政领导干部的范围宽泛:除去在党委和政府系统工作的领导干部之外,还包括在国企、高校、研究机构、公检法系统、国际组织、行业协会等公共部门的管理者和高级知识分子或研究、技术人员。即凡是任职于公共部门或者致力于公共事业的,具有一定社会地位、担当一定领导角色的个体都是本文关注的对象。[8]那么这些政治精英是凭借什么而获得精英位置的呢?在传统社会中,政治精英的资格主要是以社会身份和等级为依据。而在近现代,技术和能力对于精英地位的确定逐渐产生影响。本文聚焦的问题就是建国以来的中国政治精英的选拔标准究竟如何?具体而言,究竟是更加关注政治忠诚还是专业能力?

任何政党或者组织在掌握一定的权力和资源之后都会试图将其成员送到精英的位置上去,或者在已有的精英队伍中发展自己的成员,共产党也不例外。Moore将此定位为一个关于权利和地位如何分配的竞争性问题。[9]共产党作为中国的执政党,保证其成员在全社会范围内的工作机会的分配,对于维系整个队伍的整合性与纪律性具有重要的意义,入党有利于个体进入政治精英的队伍,有利于个体获得良好的职业发展。基于这一实际,“党员身份”便成为学者们在分析中国政治精英选拔问题中的一个不可回避的变量。此外,相关研究发现一些人力资本和社会资本变量也会对党员身份的影响效果起到强化作用:在个体的职业生涯发展过程中,入党越早的个体获得精英位置的优势越大;[2]出身于党员家庭(父母一方或者双方是党员)对个体日后入党以及进入精英序列都有正向的影响。基于上述研究,通过传统的文献综述方法可以得到的一个没有分歧的分析结果:共产党员的身份在中国对个体进入精英队伍具有正向的影响。而本文选择元分析方法的目的在于进一步得出这种正向影响的程度如何,这种程度性的分析可以为精英选拔标准制定中相关指标权重的合理配置提供依据。由此,建立在多元的实证分析结果基础上,本文首先提出的一个关于党员身份变量影响程度的基本假设是:H1.具有共产党员身份的个体获得政治精英职位的可能性显著大于非党员。

“任人唯忠”的选拔机制在上世纪70年代以前一直占据着苏东社会主义国家和中国精英选拔的主导地位,但是社会变革的发生使得专业技术能力指标的优势开始突显,与此相伴随的是大规模的精英转换和轮替,一批年轻的技术精英凭借自己的知识能力和专业优势逐渐向社会上层流动。与此相对应的,中国的改革时代到来,具有专业的知识和高学历都为个体职业发展提供了筹码。但是在学者们的研究中,政治忠诚仍然作为一个先决条件而存在,学历水平只是被作为影响个体进入党员队伍的一个重要因素。以Djilas为代表的学者曾通过对东欧社会阶层的特质研究提出了“新阶层理论”——一个既具有很高的政治忠诚度,又受过高等教育的精英阶层正在崛起。[11]具体到中国问题,持这种观点的学者认为中国共产党在其党员群体内有一个混合的流动性机制,与政治机器有关的忠诚原则和现代专业化的精英标准在其中相互结合,又从中分离。[12]在研究中,学者们会关注个体的学历水平以及年龄、性别等其他人口统计因素对其入党的影响。鉴于共产党员也是政治精英群体的一部分,所以对于入党的影响因素的分析显见于精英选拔相关的研究文献中,较高的学历水平有利于个体加入共产党,但是在不同的时代和个体的不同年龄层的影响程度不同,这种影响在改革开放以后和个体的职业发展早期体现得更加明显。[1][2][10]基于已有的研究结论本文提出的第二个研究假设是探讨学历水平对党员身份获得在建国以来整个时间范围内的综合影响程度:H2.个体的学历水平越高,其加入共产党的可能性就越大。

但是在政治精英的选拔中如果一味的偏好那些政治忠诚的党员,就会混淆个体政治上优秀和本身能力素质水平高的两方面属性,从而掩盖了个体除去政治属性之外的贡献。Konrad和Szelenyi基于匈牙利的例子尝试性地提出了“二元职业路径”的概念,即社会主义国家的政治精英可以被划分为政治忠诚的官僚(politically loyal bureaucrats)和学历水平高的专家(better educated professionals)两类,[13]这种功能性的划分使得党员身份和学历水平成为两个独立的变量分别对精英选拔产生影响。学历水平成为与党员身份同等重要的影响因素。自此,专门对学历水平影响精英选拔进行分析的文章开始增多。[6][7][14]臧晓伟指出在实证研究中“学历水平”是比“有大学文凭”更加合理和有效的衡量指标,因此将学历水平根据一定标准划分为不同等级的哑变量是这一类研究中常用的处理方法,臧晓伟在其研究中还将大学学历进一步划分为“在重点大学中受过教育”和“在非重点大学中受过教育”;“在大学接受的是理工学科教育”和“在大学接受的是人文社会学科教育”等不同维度进行分析,[8]研究发现重点大学学历确实比非重点大学学历对个体获得精英位置的影响大,而学科差别主要体现在对进入不同精英序列的差异化影响方面。综合这一主题的研究可以发现学历水平对进入精英序列的正向影响毋庸置疑,但是其影响程度如何,不同领域的影响差异如何,是否是学历越高进入精英队伍的可能性就越大等问题还有待进一步验证。基于这些研究,本文提出的第三个有关变量影响程度的假设是:H3.个体学历水平越高,其获得政治精英职位的可能性就越大。

持上述这类二元路径观点的学者同时还指出,路径分化的存在是因为共产党需要一个政治官僚的等级制度来巩固政治权力以及一个专业化的技术官僚体系来处理经济事务,因此将政治类和专业类的群体分别进行统计成为这类研究的主要分析路径,[4][15][16]其中政治类主要涵盖了中央和地方的公共部门中负责综合管理类事务的精英群体,而专业类主要是指在公共部门中通过自身的专业知识和技术能力获得权威的精英群体。但是这类文章的研究结论存在一定的分歧,尤其是在党员身份对个体获得两类职务的影响程度方面。以Walder为代表的学者认为个体的政治忠诚只能够增加其进入政治类官僚队伍的筹码,[2][4][12]对进入技术序列的影响不大;但Lee在其研究中提出了政治-技术官僚(political- technocracy)的新概念,他指出在中国,技术官僚也需要有很高的政治忠诚度,[5]臧晓伟在其研究中也体现出对政治-技术官僚这一概念的倾向。[8][14]针对这一分歧,本文提出的假设主要借鉴了Walder等人的思路,在H1的基础上验证共产党员身份对个体进入精英序列是否存在着二元路径的分化:H4.共产党员身份对个体获得政治类职位的影响程度显著高于专业类职位。

而对于学历水平的影响,学术界目前的主要结论也倾向于二元分割的状态,即在获得精英职位前的受教育水平越高,学历水平对个体获得专业类职位的正向影响程度越大,对于获得政治类职位的影响程度则相对较小。[4][6][17]因此针对学历水平的影响程度,本文在H3的基础上提出的最后一个假设将对此二元差异进行验证:H5.学历水平对个体获得专业类职位的影响程度显著高于政治类职位。

三、数据与方法

(一)数据准备

元分析的样本一般是指与研究主题相关的实证文献,在进行元分析之前对相关主题的研究进行全面、系统的搜集、筛选和整理是保证分析质量的重要前提,本文的数据准备工作主要包括以下三个步骤:

1.文献检索

为尽可能全面地搜索有关中国政治精英选拔影响因素的文献,本文主要通过中国知网数据库(CNKI)、Google学术搜索、哈佛大学图书馆检索系统(Hollis+)对中英文关键词“政治精英、领导干部、选拔、党员、教育、China、political elite、Cadre、Recruitment、Party member、Education”进行检索,并通过题名、摘要进行进一步判断;对无法获得全文的且符合研究主题的文献,通过哈佛大学的馆际互借获得。之后对相关文章的参考文献进行二次检索,确保在初次检索中没有遗漏。

2.文献筛选

依据本文的研究目的和元分析的数据要求,本文首先对文献的研究方法进行了检查,剔除非实证性研究的文献。这一步骤的结果显示大部分的实证类文章都来自英文文献,至此保留的中文文献仅有4篇,英文文献22篇。在元分析中,一个重要的统计量是“效应值(effect size)”,这一统计量需要在文献中选择合适的代理统计量并进行标准化转换获得,其选择应当具体依据文献特点和研究问题而确定,基本的判断标准包括两点:一方面效应值应独立于文献中样本量的大小,另一方面它能够反应出所关注的研究变量间的关系程度和影响方向。常见的几种效应值的代理统计量包括标准均数差(standardized mean difference)、相关系数(correlation coefficient)、比值比(odds ratio)、风险比(hazard ratio)等。[18]针对本文关注的问题,由于因变量大多是以研究对象“是否入党”或者“是否进入某一类精英群体”的分类形式出现,实证研究多采用logistic回归模型,因此本文将采用比值比(or)作为效应值的代理统计量。综合以上的要求,本文确定的文献筛选标准包括以下三个方面,即纳入元分析的文献必须全部满足以下三个条件:

(1)文献中的自变量至少包括“学历水平”和“党员身份”中的一个。

(2)文献中必须报告了样本量(N)、比值比(or)或者比值比的对数值(ln(or))、标准误(se)、T值(t)等可以用于计算效应值的统计量,并至少包括后三个统计量(or或者ln(or)、se、t)中的两个。

(3)文献中的研究样本必须是相互独立的,如果两篇文献用同样的或者具有包含关系的样本验证同一假设,我们将采用样本量较大的研究;如果一篇文章内对不同的且相互独立的样本分别进行了实证分析,我们将对每一个独立样本分别进行编码。

经过筛选,最终被纳入到元分析中的文献都是英文文献,共11篇,其中包括期刊文献9篇,学位论文1篇,工作论文1篇。这些文献中的研究样本大都是采用分层随机抽样的科学方法获取,范围涉及全国,时间跨度为1949-1996年,由此可以看出对于这一问题的研究缺少本世纪以来的数据,但在已有数据的分布范围内具有较高的代表性。由于本文纳入元分析的文献大多都包含不同样本间的对比分析,因此经整理合并,最终获得的独立样本数为54个,具体文章分布及其在元分析中用于检验的假设分布详见表1。

表1 所选文献中的独立样本及效应值分布

3.数据编码

对纳入元分析的文献进行编码主要包括文献特征描述和效应值相关统计量搜集两方面的工作,依据研究问题的特点,本文在这两方面的编码工作中需要注意的有两个关键的步骤:(1)本文选取的文献中的因变量都是分类变量,因此在进行文献描述编码时需要将各个独立样本的分类标准进行记录;(2)本文选取的效应值的代理统计量为比值比(or),综观各篇文献的统计结果报告情况,or和ln(or)是最常见的两个报告值,因此在进行效应值编码时,需要对原始变量进行转换,得到统一的效应值代理变量。为更清晰的体现影响程度的高低,在本文中我们选择ln(or)为代理变量,(2)其相对应的标准误(se)也需要被详细记录。[19]为保证编码的准确性,本文的编码工作由两位作者独立进行,一次编码完成后进行核对、讨论和修正。最终在54个独立样本中提取出有效效应值108个。

(二)元分析过程

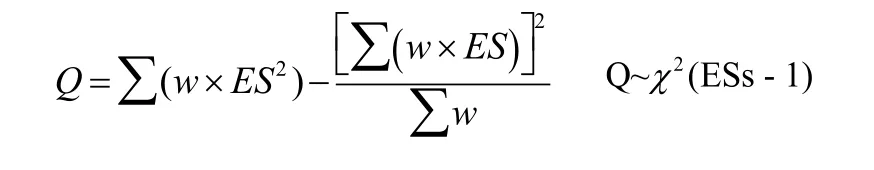

本文元分析过程中的数据处理主要通过Comprehensive Meta Analysis(CMA)软件完成,ln(or)被作为效应值的统计量。在进行效应值分析之前首先需要通过同质性检验,以判断模型的选择。这里用到的统计量Q服从自由度为效应值数目(ESs)减1的卡方分布,具体计算公式如下:

(三)研究结果

1.同质性检验

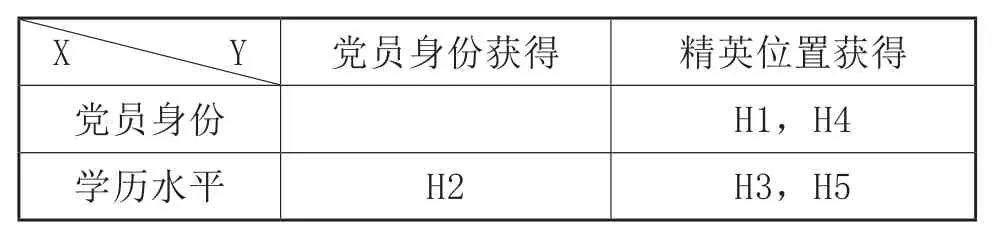

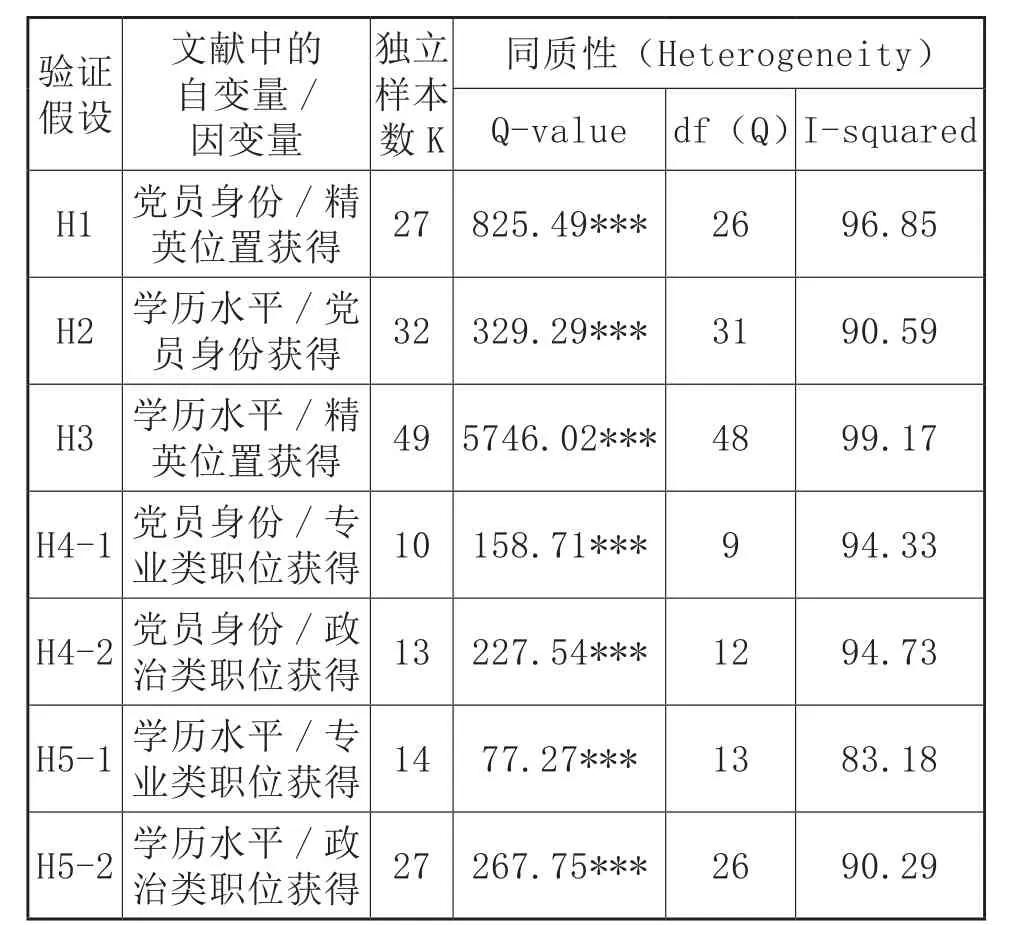

由于本文的研究问题涉及“党员身份”、“学历水平”两个自变量(X)和“是否获得党员身份”、“是否获得精英职位”两个因变量(Y),整个元分析过程是基于各个独立样本涉及的变量对前文提出的五个假设分别进行验证(详见表2)。因此在同质性检验中本文将以假设为分类依据,针对各组变量对应的效应值分别进行,具体检验结果见表3。根据Q统计量的结果,各组变量的效应值都拒绝了同质性假设。I-squared 的值表示由效应值的真实差异而造成的观察变异的百分比,以H1对应的结果为例,只有3%(100%-96.850%)的观察变异是由随机误差导致的,因此本文将采用随机效应模型对五个假设进行元分析检验。

表2 变量与各假设的对应关系

表3 效应值同质性检验结果(Q统计)

2.假设检验

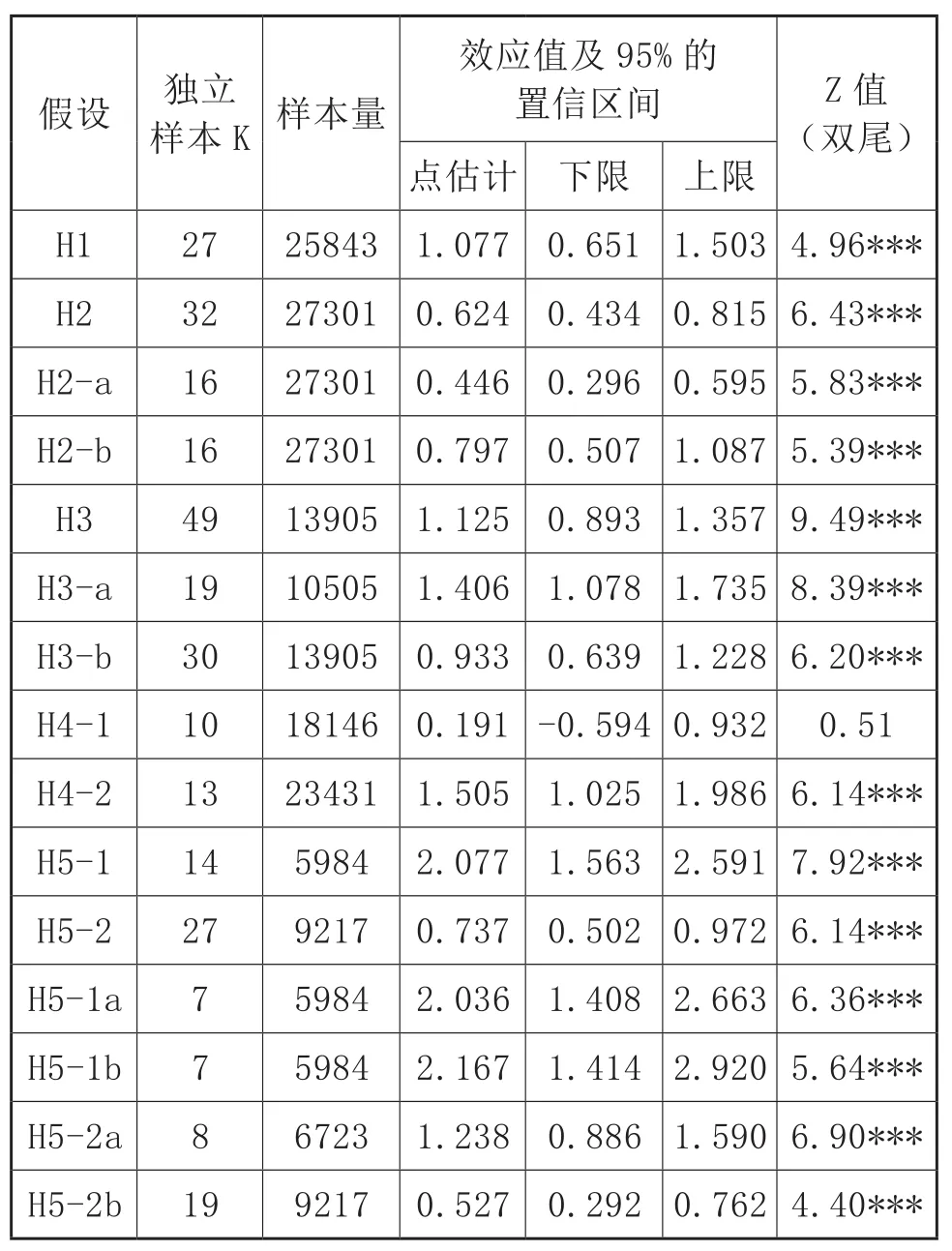

基于本文获得的54个独立样本,我们应用随机效应模型得到了表4所示的元分析结果。除共产党员身份对个体获得专业类精英职位的影响程度(H4-1)之外,其余的分析结果都是在1%的水平下显著,并且从对log(or)的点估计结果中可以看出各自变量对因变量的影响方向都为正,即在肯定党员身份可以测度政治忠诚和学历水平可以测度能力水平的基础上,我国的政治精英选拔存在“任人唯忠”和“任人唯贤”两种机制的结论可以得到验证。

表4 元分析结果

(1)任人唯忠维度分析

本文通过对包含共产党员身份变量的独立样本(27/54)的分析发现, 在已有文献关注的近50年的时间范围内,党员身份对于个体获得精英位置的影响显著为正。具体而言,如果我们将非党员进入精英序列的可能性率值设为1,那么党员进入精英序列的可能性就是2.94(e1.077),这一结果与前人的分析结果基本一致,且能够体现出在较长时间范围内的平均影响程度。在Bian等人的研究中,[3][21]分时段的考察结果显示党员身份的影响程度在文革时期最高,率值高达6.96,这与特定的政治环境密不可分,本文不做讨论。在对假设4的分析中精英职位被划分为专业类和政治类两种,本文将党政领导干部都划入政治类职位的范畴,而其他在对专业技术要求较高的岗位上工作的精英群体(高校教师、政策咨询机构专家、法律工作者等)则被划入专业类职位的范畴。这样的分类方式一方面可以更加综合的涵盖纳入元分析的文献中的各类研究群体,另一方面也有助于在更大的范围内讨论政治精英的选拔标准,而非仅局限在党政系统。从对H4的两类群体的分析结果来看,与非党员群体相比,党员身份对个体进入专业类职位的影响为1.21(e0.191),而对政治类职位的影响为4.50(e1.505),党员身份对两类群体的影响方向都为正,但程度存在差别。鉴于前者的结果不显著,我们仅能肯定党员身份对于个体进入政治类职位有较强且显著的正向影响,而对进入专业类职位的影响程度不够明确。虽然在此H4的假设没有得到有效验证,但这也说明“政治-技术官僚”的论断有其合理性,我们无法否定党员身份对个体进入专业类职位同样具有较强的优势性,“任人唯忠”在共产党主政下的中国一直是政治精英选拨的重要标准。

(2)任人唯贤维度分析

本文保留的元分析文献都是用学历水平表征个体的能力水平。权衡各时间段的社会历史背景,学历水平通常用两个哑变量来衡量:高中或中专(是=1,否=0)和大学及以上(是=1,否=0),对照组是高中以下,因此我们对两个哑变量的分析结果也分别进行了报告。在假设H2中,学历水平对个体加入共产党的正向影响得到了验证;并且与高中以下学历的个体相比,具有高中及以上学历的个体加入共产党的优势为1.87(e0.624),其中大学及以上学历的优势为2.22(e0.797),高中或中专为1.56(e0.446),进一步验证了学历水平越高,个体入党的可能性就越大的假设。但是这种趋势在学历水平对个体获得精英职位的影响的检验中则没有得到体现,在假设H3的检验结果中虽然高中及以上的学历仍然在整体上具有显著地正向影响,且影响率高达3.08(e1.125),但大学及以上学历的影响程度2.54(e0.933)却低于高中学历的影响程度4.08(e1.406)。因此对于个体获得精英职位而言,学历水平是一项重要的影响因素,但在整个历史时段中体现出的趋势并非是学历越高影响程度越大,这一点尤其在文革十年得到体现,与政治忠诚相比,个体能力在这一时期的影响甚微,甚至高学历会起到负面的影响,[3]此外这也与个体获得的职位类型有关。[1][12]因此本文参照假设H4进一步对精英职位进行了假设H5的分类分析,从结果中我们可以看出学历水平对个体获得专业类职位的影响程度显著高于个体获得政治类职位(7.98(e2.077) > 2.09(e0.737)),并且更进一步的分析可以发现,对于获得专业类精英职位而言,学历水平的影响呈现出学历越高影响程度越大的趋势;但对于获得政治类职位而言,与高中以下学历相比,个体拥有高中或中专学历的优势比拥有大学及以上学历的优势要大(3.44(e1.238) > 1.69(e0.527))。由此可以看出在“任人唯贤”这一维度,中国政治精英的二元划分趋势更加明显,即与获得政治类职位相比,学历水平对个体获得专业类职位的重要程度更高。

结合上面两个维度的分析我们可以肯定的是,中国的政治精英选拔一直坚持着“任人唯忠”和“任人唯贤”两个重要的标准。在共产党作为执政党的中国,党员身份对进入精英序列的重要影响毋庸置疑,即使是进入专业类岗位,政治忠诚的重要性也不能被忽视,中国专家治国并非只是要求专家队伍具有较强的专业技术能力,政治-技术官员更应该成为这一类政治精英的主体。而与此相对的“任人唯贤”标准的影响则呈现出更明显的二元路径差异,在中国,高学历无论对个体加入共产党队伍亦或是政治精英队伍都有正向的推动作用,但是并非是在所有情况下都是学历越高越好,如果个体职业发展的志向是进入专业技术官员的序列,那么追求高学历的帮助性会更大。

3.发表偏误分析

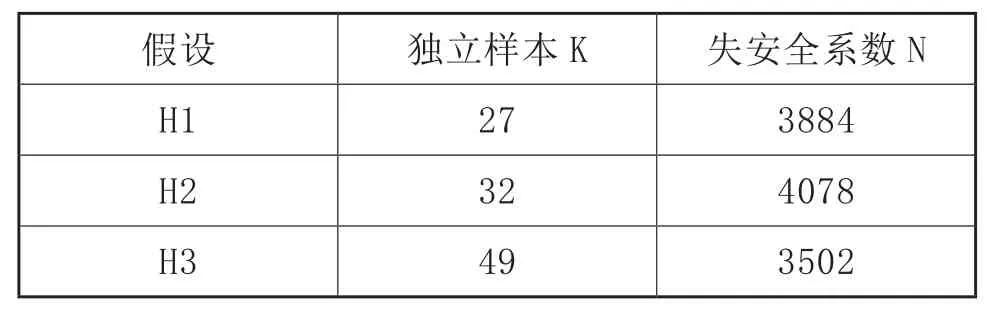

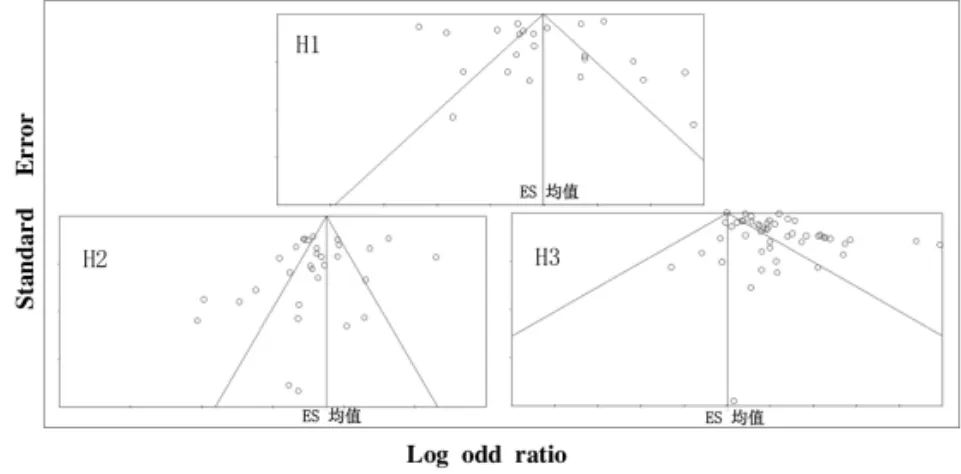

在报告元分析的结果时还需要考虑发表偏误的问题,即实证研究类文章存在着显著性结果被发表的可能性更大的偏差性问题。为保证分析结果的代表性和科学性,元分析应当尽量避免这一偏差。解决的方法之一是尽可能地在分析中纳入未发表的研究。本文的元分析文献包括2篇未发表的文献(Bian, 1998;Sun, 2007),[10][21]包括独立样本9个,占独立样本总数的17%,虽然这一比重在元分析中并不高,但是由于本文的效应值选取的是or值,即关注的是影响程度,而非影响方向,因此基于已有文献,对变量影响程度的大小进行判断的结果具有较强的参考性。并且根据失安全系数(fail-safe number , N)的结果(表5)和漏斗图(图1)仍可以得出本研究存在发表偏误的可能性很小的结论。(3)本文针对前三个假设的自变量和因变量的关系分别进行了发表偏误分析,由于假设H4和H5是对假设H1和H3的延伸,在此不再进行发表偏误分析。漏斗图显示大部分研究都集中在顶部和效应值均值的附近,失安全系数N与独立样本数K之间的差值也较大,以假设H1的分析为例,元分析结果说明我们要为每个纳入研究的独立样本找到144个(N/ K=3884/27≈144)未出版的研究才能使结果不显著。因此,我们基本可以肯定本文的元分析结果具有较强的代表性。

表5 失安全系数 Fail-safe N

图1 效应值分布

四、总结与展望

本研究通过元分析的科学方法,对有关中国政治精英选拔影响因素的研究进行了梳理和定量综述。虽然元分析在国内的医学、心理学领域的应用已经非常广泛,但是在管理学,尤其是公共管理领域的应用还处在探索性的阶段。通过分析,本文验证了前人的研究结论,即中国在政治精英选拔标准方面存在“任人唯忠”和“任人唯贤”两个维度。在此基础上,本文对“党员身份”和“学历水平”两个变量对个体获得精英职位的影响程度给出了更加精确的估计。结果显示:中国的政治精英选拔在“任人唯忠”的标准下不存在明显的二元路径差异,而在“任人唯贤”的标准下存在专业型和政治型两种精英序列的分化,其中专业能力水平的提升对个体进入专业型的精英序列的优势性影响更大。这一研究结果针对之前学者们在该领域的分歧给出了一个综合性、科学性的论断;同时本文给出的这一阶段性的总结成果也为未来该领域的研究奠定了基础。

目前,在中国有关政治精英选拔这一主题的研究大多集中在制度性分析和历史事实的论述方面,实证性、探索性的研究相对匮乏。结合本文的分析,未来学术界在该领域的研究一方面可以以新时期的数据为依托,对中国政治精英选拔问题进行新时代背景下的进一步探索;另一方面由于“党员身份”和“学历水平”的解释力相对有限,未来的研究可以尝试寻找更加合理的表征政治忠诚和专业能力水平的变量,也可以尝试发现更加符合中国社会政治环境特点的新变量。

注释:

(1)时代划分参考Li B, Walder A G. Career advancement as party patronage: Sponsored mobility into the chinese administrative elite, 1949–19961[J]. American Journal of Sociology, 2001, 106(5): 1371-1408.文章以1978年为界限,1949-1977年为毛泽东时代,自1978年开始进入改革时代,其中1978-1987年为改革前期,1988-1996年为改革后期。

(2) 在对or值取自然对数后,结果的解释是以0为分界,这样更加直观。具体来看:log(or)<0表示自变量对因变量的影响方向为负,log(or)=0表示二者没有关系,log(or)>0表示影响方向为正。

(3)即计算得到的N与研究中包含的独立样本数K之间差距越大,存在发表偏误的可能性就越小。

[1] Dickson B J, Rublee M R. Membership has its privileges the socioeconomic characteristics of communist party members in urban China[J]. Comparative Political Studies,2000(01).

[2] Li B, Walder A G. Career advancement as party patronage: Sponsored mobility into the chinese administrative elite, 1949–19961[J]. American Journal of Sociology, 2001(05).

[3] Bian Y, Shu X, Logan J R. Communist Party membership and regime dynamics in China[J]. Social Forces,2001(03).

[4] Walder A G. Career mobility and the communist political order[J]. American Sociological Review, 1995(01).

[5] Lee H Y. From revolutionary cadres to party technocrats in socialist China[M]. Univ of California Press, 1991.

[6] Zang X. Educational credentials, élite dualism, and élite stratification in China[J]. Sociological Perspectives,2001(02).

[7] Zang X. University education, party seniority, and elite recruitment in China[J]. Social Science Research, 2001(01).

[8] Zang X. Elite dualism and leadership selection in China[M]. Routledge, 2004.

[9] Moore B. The Communist Party of the Soviet Union:1928-1944: A Study in Elite Formation and Function[J]. American Sociological Review, 1944(03).

[10] Sun Y. Circulation and reproduction: the elite recruitment in China, 1949-1996[D]. Thesis(M.Phil.)Hong Kong University of Science and Technology,2007.

[11] Djilas M. The new class: An analysis of the communist system[M]. Praeger, 1959.

[12] Walder A G, Li B, Treiman D J. Politics and life chances in a state socialist regime: Dual career paths into the urban Chinese elite, 1949 to 1996[J]. American Sociological Review, 2000(01).

[13] Konrad G, Szelenyi I. The intellectuals on the road to class power[M]. Harcourt, 1979.

[14] Zang X. Technical training, sponsored mobility, and functional differentiation: Elite formation in China in the reform era[J]. Communist and post-communist studies, 2006(01).

[15] Blau P M, Ruan D. Inequality of opportunity in urban China and America[J]. Research in Social Stratification and Mobility, 1990 (09).

[16] Lin N, Bian Y. Getting ahead in urban China[J]. American Journal of Sociology, 1991(01).

[17] Zang X. The consolidation of political technocracy in china: The fourteenth and fifteenth central committees of the CCP[J]. The Journal of Communist Studies and Transition Politics, 1999(03).

[18] Wilson S J, Lipsey M W. Wilderness challenge programs for delinquent youth: A meta-analysis of outcome evaluations[J]. Evaluation and program planning, 2000(01).

[19] Borenstein M, Hedges L V, Higgins J P, et al. Introduction to Meta-Analysis [M]. Wiley,2009.

[20] Chinn S. A simple method for converting an odds ratio to effect size for use in meta-analysis[J]. Statistics in medicine,2000(22).

[21]Bian Y, Shu X, Logan J R. Regime dynamics, party membership, and socioeconomic mobility in China, 1949-1993. 1998. Working Paper.

编辑:邵西梅

D630

A

2095-7238(2017)03-0008-08

10.3969/J.ISSN.2095-7238.2017.03.002

2016-11-02

吴田(1988-),女,管理学博士、中国社会科学院中国社会科学评价中心助理研究员、哈佛大学肯尼迪学院访问学者,主要研究方向为公共领导力;赵源(1988-),女,管理学博士、北京外国语大学国际关系学院讲师、哈佛大学肯尼迪学院访问学者,主要研究方向为人力资源管理。