少数民族流动人口流迁特征及对其收入水平的影响

——基于国家卫计委2014年全国流动人口动态监测数据的实证研究

2017-07-03宋全成

张 倩,宋全成

(山东大学哲学与社会发展学院,山东大学移民研究所,济南 250100)

少数民族流动人口流迁特征及对其收入水平的影响

——基于国家卫计委2014年全国流动人口动态监测数据的实证研究

张 倩,宋全成

(山东大学哲学与社会发展学院,山东大学移民研究所,济南 250100)

受特定语言文化、宗教观念和风俗习惯的制约,我国少数民族流动人口呈现出独特的流迁特征,并在一定程度上影响着其收入水平。依据2014年全国流动人口动态监测数据,归纳和对比少数民族与汉族流动人口的流迁特征,并建立多元线性回归模型,综合分析少数民族流动人口的流迁特征对其收入水平的影响。结果显示,少数民族流动人口的平均收入水平偏低,除受流迁主体的就业身份、性别、年龄、受教育程度和婚姻状况等基本因素的影响以外,少数民族流动人口的流迁动因、流迁时间、流迁地点和流迁范围均对其收入水平具有显著影响。

少数民族;流动人口;流迁特征;收入水平

国家卫生计生委最新发布的《中国流动人口发展报告2016》数据显示,截止2015年底,我国流动人口已达2.47亿,占总人口的18%。[1]依照《国家新型城镇化规划》的进程,未来十年内,我国流动人口仍将持续增长,与东部地区相比,西部地区人口流动渐趋活跃,少数民族流动人口比重不断提升。受特定语言文化、宗教观念和风俗习惯的制约,我国少数民族流动人口呈现出独特的流迁特征,并在一定程度上影响着其在流入城市的收入水平。现阶段,提高少数民族流动人口的收入水平,对我国实现真正的民族平等、促进民族融合和多民族国家的繁荣,具有十分重要的现实意义。本文拟利用2014年全国流动人口动态监测调查的专项数据,归纳和对比少数民族与汉族流动人口的流迁特征,并建立多元线性回归模型,综合分析少数民族流动人口的流迁特征对其收入水平的影响。

一、文献述评

尽管国内学界对少数民族流动人口的城市生存与适应、权益保障和管理方式等问题展开了广泛探讨,取得了丰富的学术成果,但已有研究多侧重于现状的表层描述和一般的理论分析,缺乏充足的数据支持和模型论证。在为数不多的关于少数民族流动人口的量化研究中,学者们主要关注少数民族流动人口的城市融入、[2]居留意愿、[3]社会保险的参保状况、[4]社会支持等文化制度层面,[5]较少关注少数民族流动人口的经济状况。

在流迁特征方面,段成荣、迟松剑利用2005年全国1%人口抽样调查数据,从流动规模、性别年龄、迁移地点、流迁时间和流动原因等方面,全面分析了少数民族流动人口的总体状况。[6]马戎提炼了中国人口跨地域流动的基本态势,认为有三个与民族交往有关的流动潮流需要关注:一是来到西部地区的汉族流动人口;二是西部城市中来自本地农村地区的少数民族流动人口;三是东部地区的少数民族流动人口。[7]汤夺先从人口来源、流动行为、流动类型和生存现状四个方面总结了西北大城市少数民族流动人口的特征,发现西部地区少数民族的流迁行为受城市民族宗教等因素影响较大。[8]拉毛才让依据五普数据从流入地与流出地的差别、距离、流动人口的年龄结构等方面论述了少数民族流动人口的构成特点,指出少数民族流动人口中,近距离或省区内流动依然是主流,跨省区流动的仍然是少数。[9]

上述研究为本文归纳少数民族流动人口的流迁特征提供了综合思路,但也存在以下不足:第一,普遍缺乏对少数民族流动人口收入问题的关注;第二,仅对少数民族流动人口的分布特征及总体现状作描述性统计分析,未与少数民族流动人口的重要经济问题相关联,进行更为深入的纵向挖掘;第三,近年来,我国城市化发展日新月异,少数民族的人口流动日益复杂和多样,已有部分文献的研究数据比较陈旧且具有区域局限性,不能准确概括我国当前少数民族流动人口的流迁特征。基于此,本文将使用最新的流动人口数据库,从流迁主体、流迁动因、流迁时间、流迁地点和流迁范围五个方面归纳我国少数民族流动人口的流迁特征,并与汉族流动人口进行对比分析,进一步探究这些流迁特征对少数民族流动人口收入水平的影响。

二、少数民族与汉族流动人口流迁特征的对比分析

本文使用的数据源于国家卫生计生委组织进行的2014年全国流动人口动态监测调查。该数据以31个省(区、市)和新疆生产建设兵团2013年全员流动人口年报数据为基本抽样框,采取分层、多阶段与规模成比例的PPS方法进行抽样。与六普采用的统计口径不同,动态监测将调查对象限定为在流入地居住时间在一个月以上,非本市(区、县)户口,年龄在15-60岁的流动人口,实际调查有效样本为200937人。[10]为全面归纳少数民族和汉族流动人口的流迁特征,本部分仅对调查主体中少量存在缺失值的样本做简单删除处理。在下文回归分析中,再依据“少数民族流动人口的收入水平”这一因变量,排除不符合法定工作年龄的16岁以下的流动人口。数据显示,少数民族与汉族流动人口的流迁特征存在如下显著差异。

(一)流迁主体

从总体流迁规模上看,少数民族流动人口有11912人,而汉族流动人口有161158人,是少数民族流动人口的13.53倍。在少数民族流动人口中,回族所占比例最高,为23.96%,其他依次是壮族、藏族、苗族和土家族,分别占14.58%、9.76%、7.92%和6.65%。

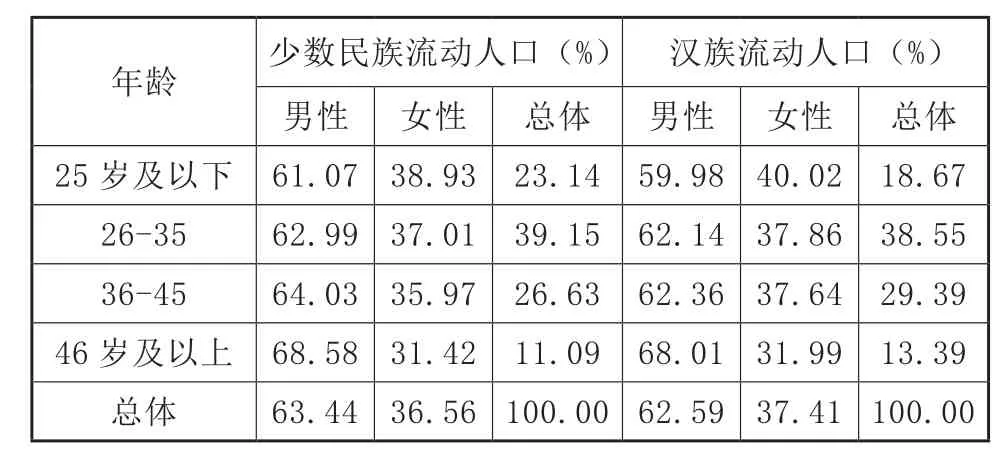

在自然结构方面,少数民族和汉族流动人口的性别比例相近,但年龄差异显著。如表1所示,在性别分布上,少数民族和汉族流动人口中的男性比例均远高于女性,分别为63.44%和62.59%;而且随着年龄的增加,男性流动人口比例逐渐上升,而女性流动人口比例不断下降。在年龄分布上,25岁及以下的少数民族流动人口比例为23.14%,比汉族流动人口比例高4.47%;26-35岁之间的少数民族流动人口比例与汉族流动人口比例接近,为39.15%;36-45岁和46岁及以上的少数民族流动人口的比例均低于汉族流动人口的比例,分别为26.63%和11.09%。总体来看,在少数民族和汉族流动人口中,26-35岁年龄组的样本占比最高,其他依次是36-45岁、25岁及以下和46岁及以上年龄组。

表1 少数民族与汉族流动人口的自然结构对比分析

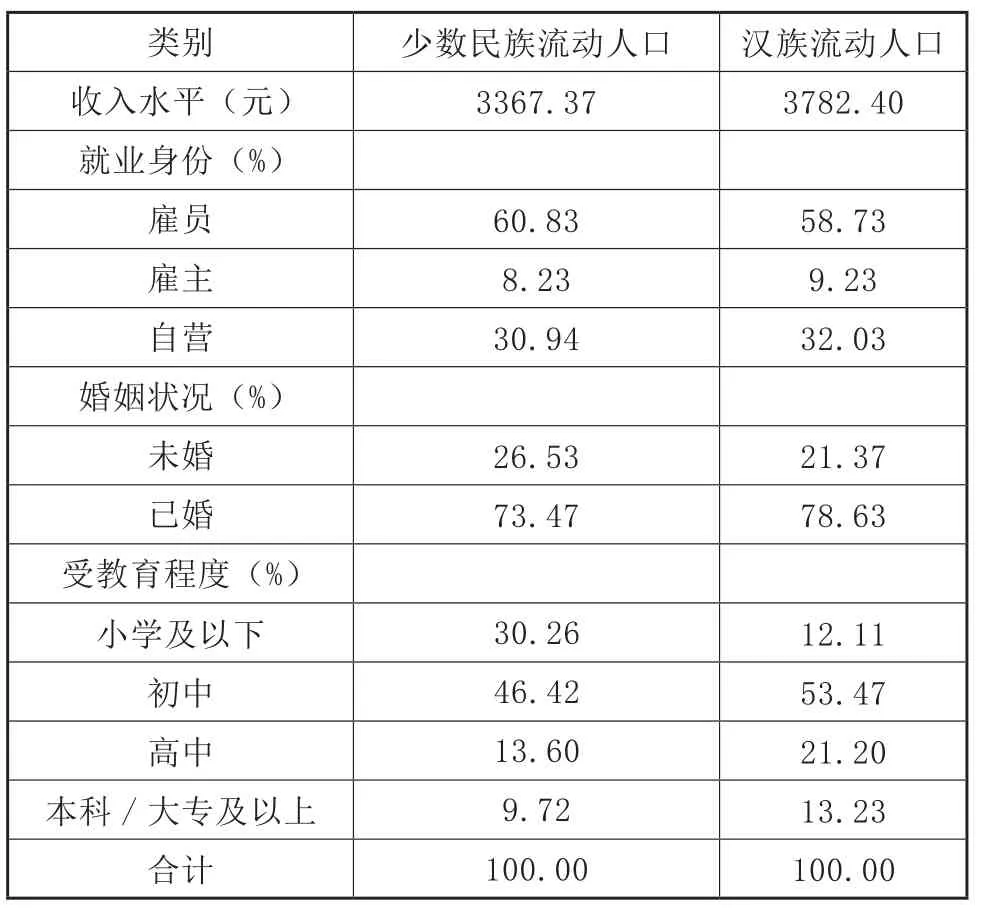

在社会结构方面,少数民族与汉族流动人口间差异显著。如表2所示,在收入水平上,少数民族流动人口的平均月收入为3367.37元,比汉族流动人口低415.03元。在就业身份上,与汉族流动人口相比,少数民族流动人口为雇员的比例略高,达60.83%;为雇主和自营的比例略低,分别是8.23%和30.94%。在婚姻状况上,少数民族和汉族流动人口的已婚比例均远高于未婚比例;与汉族流动人口相比,少数民族流动人口的未婚比例(26.53%)略高于汉族流动人口的未婚比例(21.37%),少数民族流动人口的已婚比例(73.47%)略低于汉族流动人口的已婚比例(78.63%)。在受教育程度上,接受过初中教育的少数民族和汉族流动人口的比例均为最高,分别是46.42%和53.47%;而与汉族流动人口相比,少数民族流动人口中小学及以下学历的比例明显偏高,为30.26%;高中、本科/大专及以上学历的比例明显偏低,分别为13.60%和9.72%,这表明少数民族流动人口的总体受教育程度比汉族流动人口要低。

表2 少数民族与汉族流动人口社会结构的对比分析

(二)流迁动因

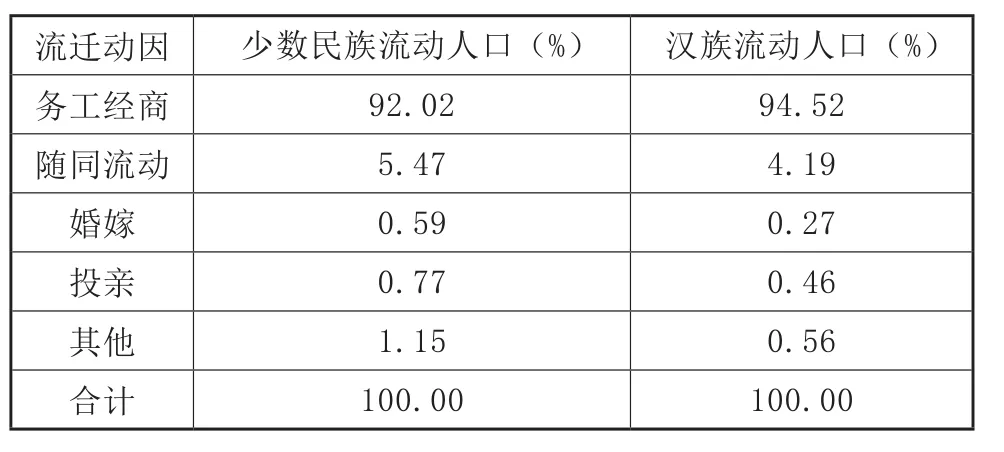

如表3所示,不论是少数民族还是汉族流动人口,务工经商都是他们最主要的流迁动因,其次是随同流动,二者合计占比均超过97%。与汉族流动人口相比,少数民族流动人口中因务工经商流动的比例略低,为92.02%,而随同流动的比例略高,为5.47%。除此之外,因婚嫁、投亲和其他原因流动的少数民族流动人口比例均高于汉族,分别是0.59%、0.77%和1.15%。从上述数据可以看出,在流迁动因上,少数民族与汉族的流动人口并无显著差异。

表3 少数民族与汉族流动人口流迁动因的对比分析

(三)流迁时间

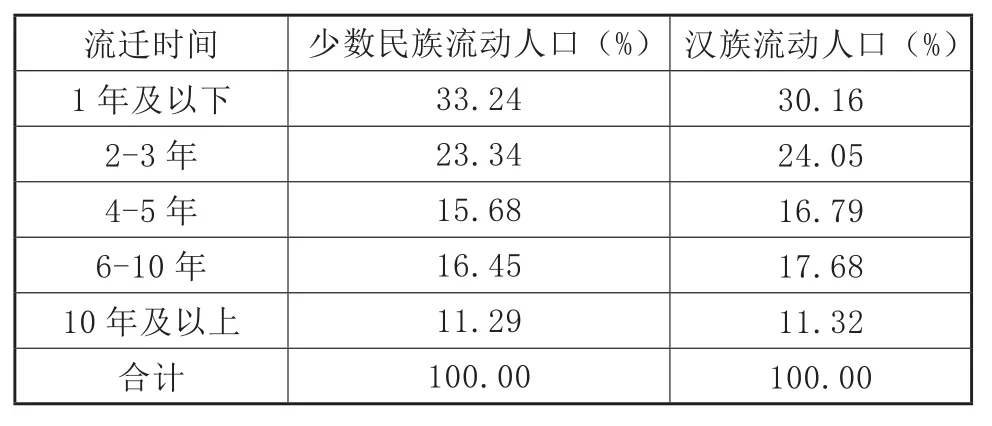

表4数据显示,流迁时间在1年及以下的少数民族和汉族流动人口所占比例均为最高,其中少数民族流动人口比例为33.24%,比汉族流动人口比例高3.08%。与汉族流动人口相比,流迁时间超过1年的少数民族流动人口的比例偏低。其中,流迁时间在2-3年、4-5年、6-10年和10年及以上的少数民族流动人口的比例分别为23.34%、15.68%、16.45%和11.29%。总体来看,在少数民族和汉族流动人口中,流迁时间在5年及以下的流动人口比例均高于72%,这说明当前我国流动人口短期流动的特征较为显著,少数民族流动人口的总体流迁时间略小于汉族流动人口,但二者之间并不存在显著差异。

表4 少数民族与汉族流动人口流迁时间的对比分析

(四)流迁地点

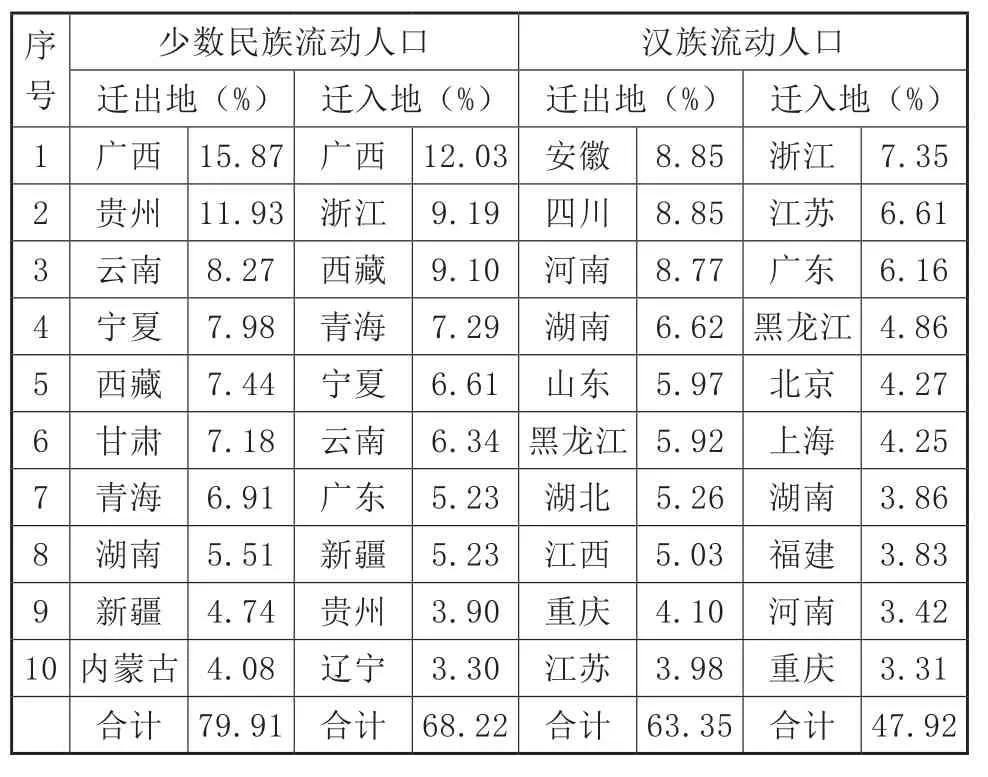

如表5所示,我们将少数民族和汉族流动人口最主要的10个流迁地点进行降序排序后发现:少数民族流动人口所占比例排名前十的迁出地区里有5个民族自治区,分别是广西壮族自治区15.87%、宁夏回族自治区7.98%、西藏自治区7.44%、新疆维吾尔自治区4.74%和内蒙古自治区4.08%,除此之外,还有贵州省、云南省、甘肃省、青海省和湖南省5个西南、西北省份,迁出少数民族流动人口比例分别为:11.93%、8.27%、7.18%、6.91%和5.51%。与少数民族流动人口迁出地集中分布于民族自治区和西部地区不同的是,汉族流动人口迁出地的分布更为广泛,且与我国人口数量的地区分布相近,既包括西南地区的四川省、重庆市,中部地区的安徽省、河南省、湖南省、湖北省和江西省,也包括东北地区的黑龙江省和东部地区的山东省、江苏省。

比较迁入地可以发现,超过半数的少数民族流动人口迁入了民族自治区和西部地区,其中广西壮族自治区仍然占比最大,达12.03%,其他依次是:西藏自治区9.10%、青海省7.29%、宁夏回族自治区6.61%、云南省6.34%、新疆维吾尔自治区5.23%和贵州省3.90%。除此之外,浙江省(9.19%)和广东省(5.23%)这两个东南地区的沿海发达省份和东北地区的辽宁省(3.30%)也成为了少数民族流动人口的主要迁入地。与少数民族流动人口相比,汉族流动人口的迁入地分布更为分散。在排名前十的迁入地区里,少数民族流动人口占比合计达68.22%,而汉族流动人口占比仅为47.92%。从省市分布来看,汉族流动人口主要迁入了我国东部经济发达地区,包括:浙江省、江苏省、广东省、北京市、上海市和福建省,所占比例分别是:7.35%、6.61%、6.16%、4.27%、4.25%和3.86%,此外,还有东北地区的黑龙江省(4.86%)和西南地区的湖南省(3.86%)和重庆市(3.31%)。汉族流动人口迁入地区的前十名中,没有我国少数民族自治区和西北省份。

表5 少数民族与汉族流动人口流迁地点的对比分析

(五)流迁范围

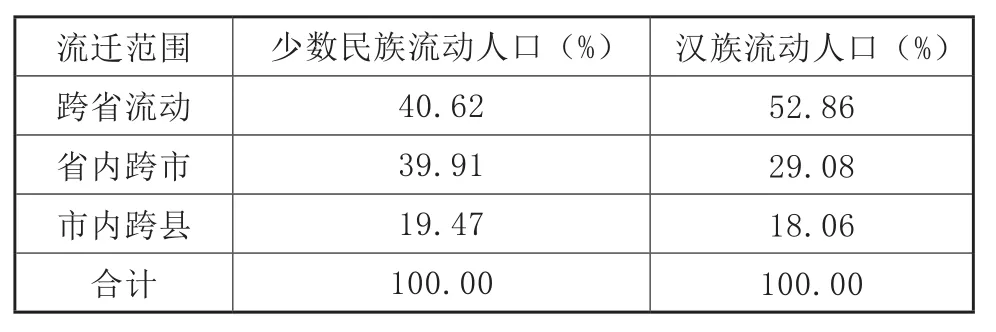

如表6所示,我国少数民族流动人口与汉族流动人口的流迁范围存在较大差异。少数民族流动人口中,跨省流动和省内跨市流动并重,二者占比分别是40.62%和39.91%,市内跨县流动的比例较低,仅为19.47%。汉族流动人口中,跨省流动是主流,所占比例达52.86%,省内跨市和市内跨县流动的比例分别仅占29.08%和18.06%。由此可见,少数民族流动人口中跨省和跨市流动的比例远不及汉族人口流动的比例。

表6 少数民族与汉族流动人口流迁范围的对比分析

三、少数民族流动人口的流迁特征及其收入水平的回归分析

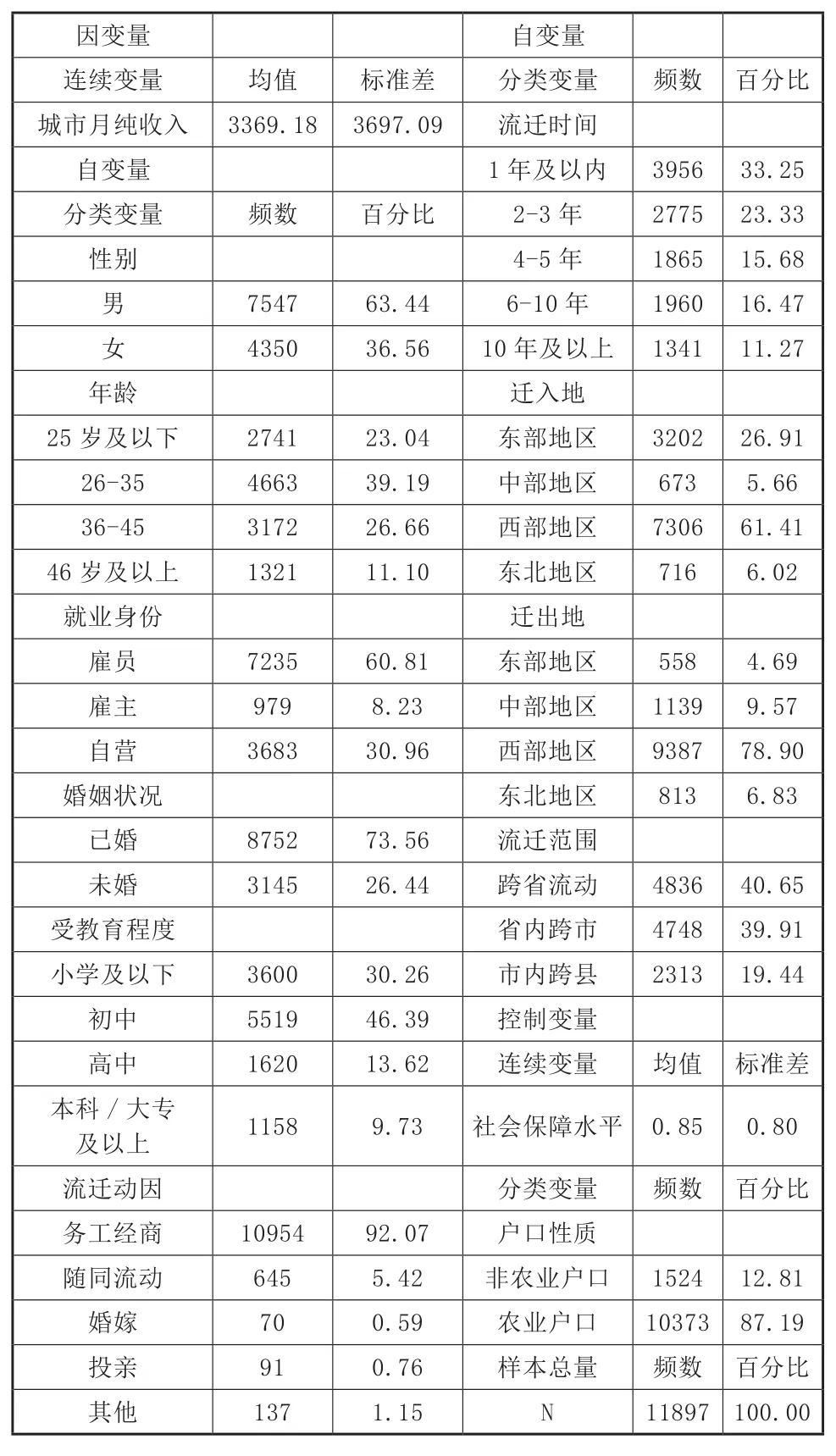

少数民族流动人口的流迁特征对其收入水平产生了直接影响,为进一步探索具体的流迁特征因素对少数民族流动人口收入水平的影响程度,依据因变量为连续变量的特性,使用多元线性回归模型进行分析。由于数据中包含年龄在16岁以下的非法定工作年龄的少数民族流动人口,故先排除此类样本,最终得到11897个有效样本。

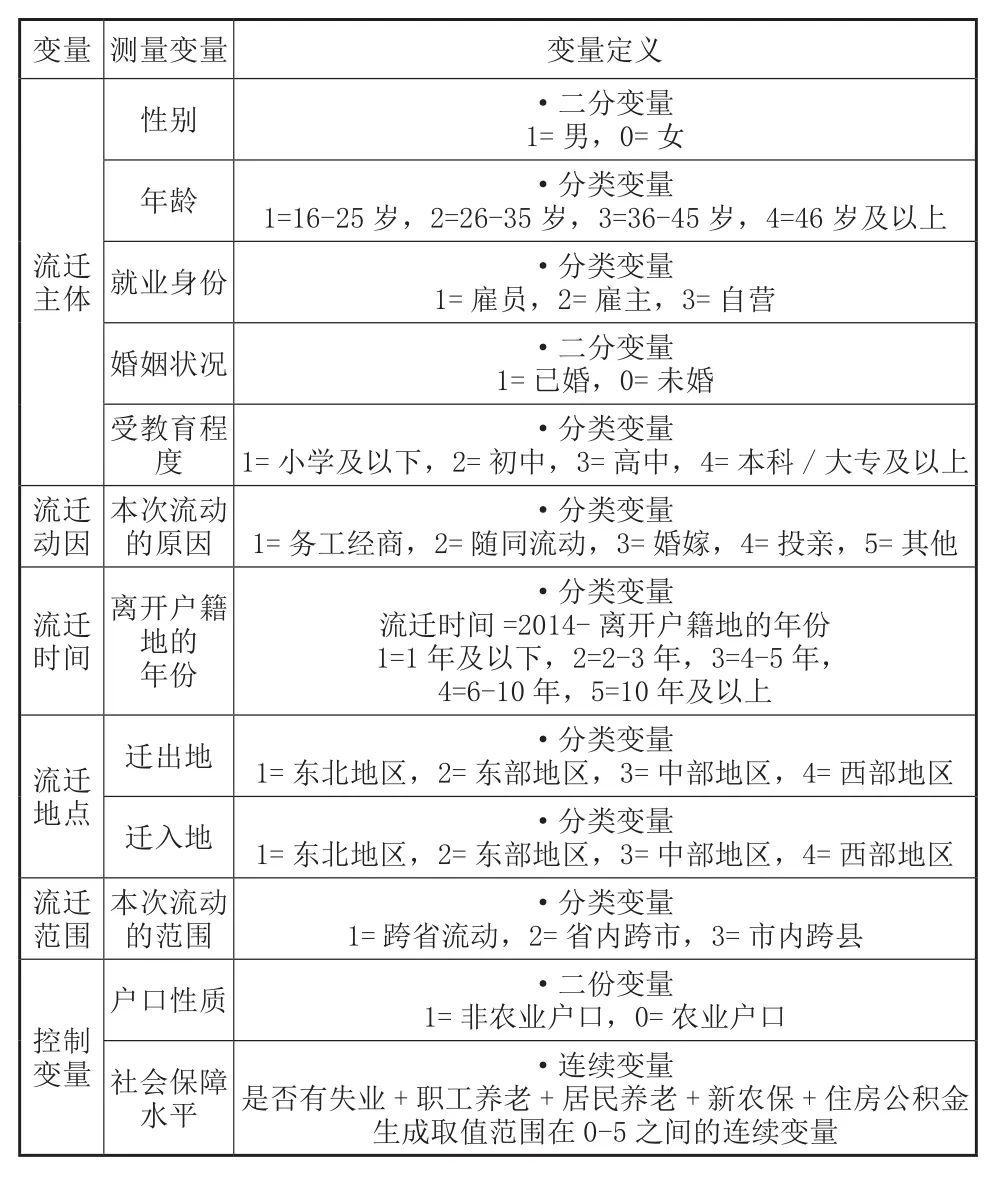

(一)变量测定

因变量:选取少数民族流动人口的月纯收入(不含包吃包住费)作为测量其收入水平的变量。由于少数民族流动人口的月收入均值为3369.18元,标准差为3697.09元,偏度高达20.29,为保证因变量“少数民族流动人口的收入水平”呈正态分布,提高模型的解释力,故在后文分析中,描述性统计使用少数民族流动人口的实际月收入进行测量,而模型分析采用其对数。

自变量:如表7所示,我们从少数民族流动人口的流迁主体、流迁动因、流迁时间、流迁地点和流迁范围五个方面测量少数民族流动人口的流迁特征。在流迁主体方面,将少数民族流动人口的婚姻状况划分为二分变量,1=已婚(包括:初婚、再婚、离异和丧偶),0=未婚;在流迁动因方面,由于少数民族流动人口因拆迁和出生而流动的情况极少,仅占样本总体的0.11%和0.70%,故将其一同划入其他流迁原因中;在流迁时间方面,有72.26%的少数民族流动人口的流迁时间在5年之内,因而将5年及以下的流迁时间进行详细划分,1=1年及以内;2=2-3年;3=3-4年,4=4-5年,5=6-10年,6=10年及以上;在流迁地点方面,依据国家统计局2011年发布的经济区域划分办法,[11]将少数民族流动人口的迁入省份(直辖市、自治区)和迁出省份(直辖市、自治区)划分成东部地区,包括:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区,包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区,包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;和东北地区,包括:辽宁、吉林和黑龙江。为统计方便,将香港和台湾的2个少数民族流动人口样本划入东部地区,将新疆生产建设兵团的17个样本划入西部地区。

控制变量:本文主要关注少数民族流动人口主体及流迁行为对其收入水平的影响,现有文献显示,除个体和行为因素外,[12]制度因素也对流动人口的收入具有显著影响,[13]为保证结论的准确性,选取户口性质和社会保障水平作为研究的控制变量。变量的描述性统计如下:

表7 变量的定义

表8 变量描述

(二)回归分析

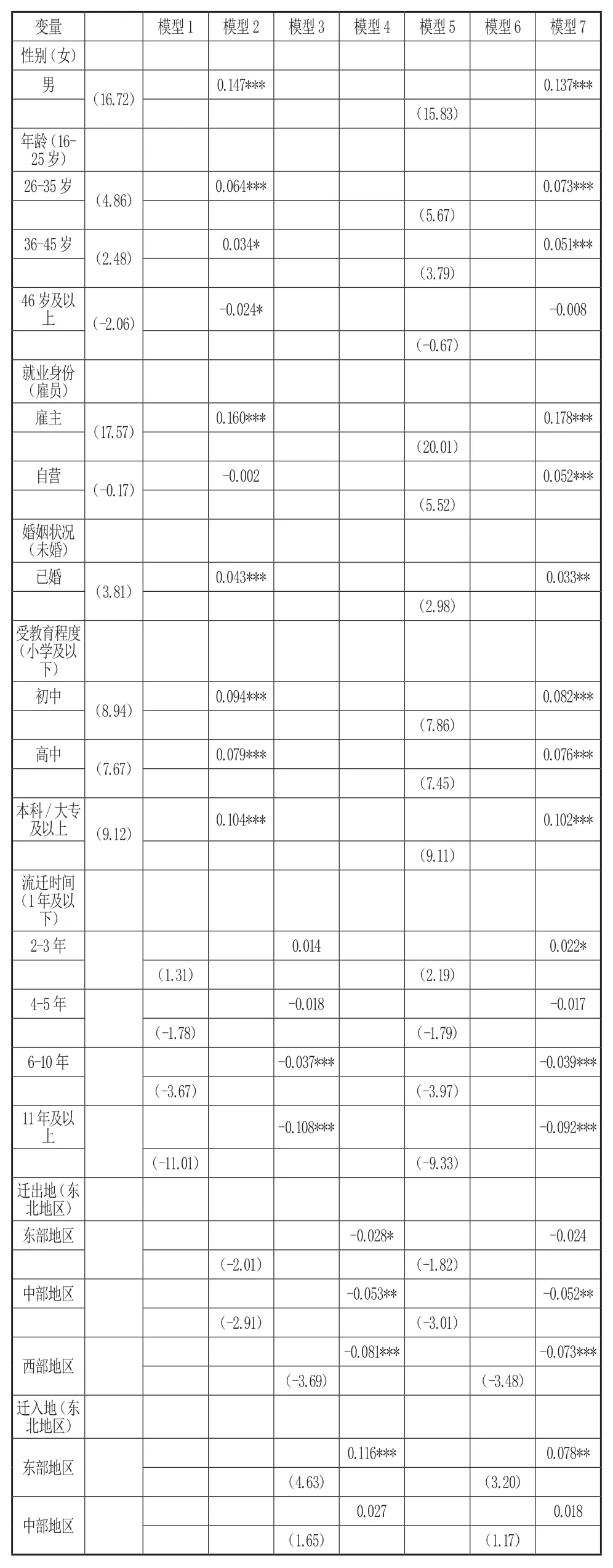

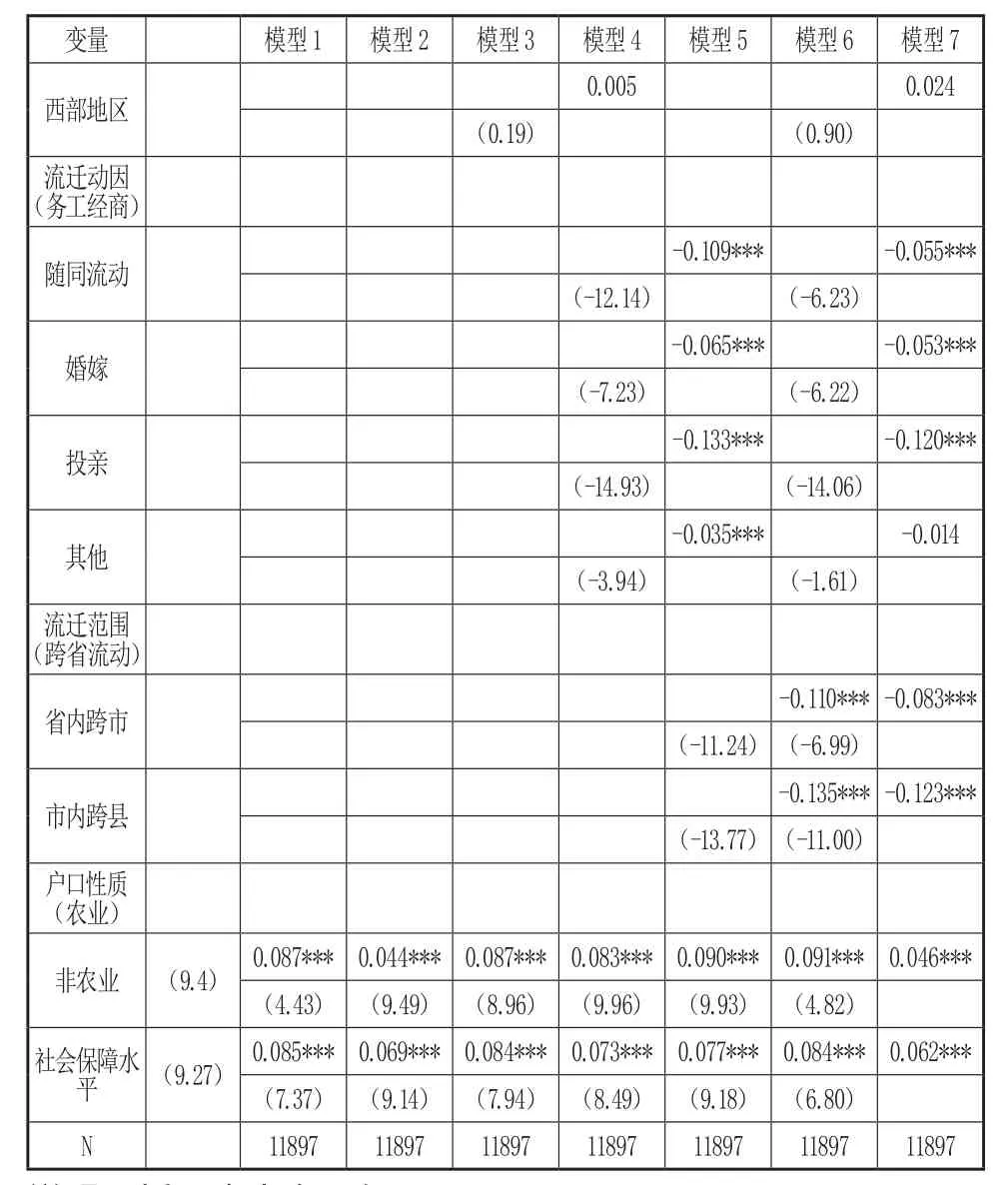

由于因变量“少数民族流动人口的收入水平”是连续变量,自变量既包含分类变量也包含连续变量,故采用多元线性回归模型进行分析。为进一步比较各自变量对因变量影响的重要程度,消除变量自身测量单位的制约作用,本文对模型中的回归系数进行了无纲化处理,[14]表9所呈现的即为标准化系数回归结果,具体结论如下:

表9 流迁特征对少数民族收入影响的多元线性回归分析结果

续表

模型1只纳入了控制变量,结果显示,制度因素对少数民族流动人口的收入水平具有显著影响。其中,与农业户口的少数民族流动人口相比,非农业户口的少数民族流动人口的收入要高出9.09%(e0.087-1);社会保障水平每提升一个单位,少数民族流动人口的收入将增加8.87%(e0.085-1)。

模型2-6在控制变量的基础上,分别纳入了流迁主体、流迁时间、流迁地点、流迁动因和流迁范围5个方面的影响因素。结果显示:

在模型2中,少数民族流动人口的性别、年龄、就业身份、婚姻状况和受教育程度均对其收入水平具有十分显著的影响。在性别方面,男性少数民族流动人口的收入水平比女性高15.84%(e0.147-1);在年龄方面,与16-25岁的少数民族流动人口相比,26-35岁少数民族流动人口的收入高6.61%(e0.064-1),36-45岁少数民族流动人口的收入高3.46%(e0.034-1),而46岁及以上少数民族流动人口的收入则低2.37%(e-0.024-1);在就业身份方面,少数民族流动人口中雇主的收入比雇员高17.35%(e0.160-1);在婚姻状况方面,已婚少数民族流动人口的收入比未婚的高4.39%(e0.043-1);在受教育程度方面,初中、高中、本科/大专及以上学历的少数民族流动人口的收入均明显高于小学及以下学历的少数民族流动人口,分别增加了9.86%(e0.094-1)、8.22%(e0.079-1)和10.96%(e0.104-1)。

在模型3中,流迁时间对少数民族流动人口的收入影响较为复杂。数据显示,流迁时间在6年及以上的少数民族流动人口的收入会随着流迁时间的增加而降低。与流迁时间在1年及以内的少数民族流动人口相比,流迁时间为6-10年的少数民族流动人口的收入会降低3.63%(e-0.037-1),流迁时间为10年及以上的少数民族流动人口的收入会降低10.24%(e-0.108-1),这可能与少数民族流动人口在迁入地的社会融入状况不佳相关。[15]

在模型4中,与从东北地区迁出的少数民族流动人口相比,从东部、中部和西部地区迁出的少数民族流动人口的收入均偏低,其中,从西部地区迁出的少数民族流动人口的收入比东北地区显著降低7.78%(e-0.081-1)。而在迁入地区中,迁入东部地区的少数民族流动人口的收入比迁入东北地区的少数民族流动人口的收入显著增加12.30%(e0.116-1),这与东北地区经济与社会发展地缓慢、人口流出增多和收入水平不高紧密相关。[16]

在模型5中,与务工经商为主要目的少数民族流动人口相比,随同流动、婚嫁和投亲流动的少数民族流动人口的收入均偏低,分别减少10.33%(e-0.109-1)、6.29%(e-0.065-1)和12.45%(e-0.133-1)。这充分说明,随同流动、婚嫁和投亲流动的少数民族流动人口的就业状况和工作岗位收入水平,远不及与务工经商为主要目的少数民族流动人口。

在模型6中,流迁范围越小,少数民族流动人口的收入越低。数据显示,省内跨市和市内跨县流动的少数民族流动人口的收入分别比跨省流动的少数民族流动人口低10.42%(e-0.110-1)和12.63%(e-0.135-1)。与以往研究相符,这一数据充分说明,少数民族流动人口的流迁范围与其收入水平正相关。[17]

模型7在控制变量的基础上,将模型2-6所包含的五个流迁影响因素全部纳入,综合考察流迁特征对少数民族流动人口收入的影响。结果显示,年龄和就业身份对少数民族流动人口收入的影响作用略有增强,婚姻对少数民族流动人口收入的影响的显著程度有所下降,除此之外,其他变量的影响作用并无明显变化。

四、结果与讨论

通过对比分析少数民族和汉族流动人口的流迁特征,构建多元线性回归模型,我们得出如下结论:

第一,在流迁主体方面,我国少数民族流动人口男性居多,年龄在25-36岁之间的比例最高,有73.47%已婚,半数以上是雇员,平均月收入水平为3367.37元,受教育水平普遍偏低,近八成是初中及以下学历。与少数民族流动人口相比,我国汉族流动人口的月均收入略高,为3782.40元;受教育水平以初中和高中学历为主。由此可见,受教育程度的高低是少数民族和汉族流动人口间差异最为显著的社会因素。

第二,在流迁动因方面,不论是少数民族还是汉族流动人口,务工经商都是他们最主要的流迁动因,其次是随同流动,二者合计占比均超过97%。就这个意义而言,少数民族流动人口与汉族流动人口并没有实质上的差异。

第三,在流迁时间方面,少数民族和汉族流动人口流迁时间在5年以下的比例均高于72%,这说明当前我国流动人口短期流动的特征显著,少数民族流动人口的总体流迁时间略小于汉族流动人口,但二者的差异并不明显。

第四,在流迁地点方面,民族自治区是少数民族流动人口流迁最频繁的地区,除此之外,少数民族流动人口还从西北、西南省份流出,向东南沿海经济发达省份和东北地区流入。与少数民族流动人口不同的是,汉族流动人口的流迁地点更为分散,多向东部地区经济发达省市流动,极少向民族自治区和西北地区回流。这也符合流动人口一般是从经济与社会欠发达地区流向经济与社会发展较为发达地区的规律。[18]

第五,在流迁范围方面,少数民族流动人口跨省流动的比例最高,为40.62%,其次是省内跨市流动,占39.91%,而县际流动比例最低,仅为19.47%,这与拉毛才让依据2005年五普数据所得出的“少数民族流动人口近距离或省内流动是主流,跨省流动是少数”的结论不同,[19]说明近年来少数民族流动人口的流迁范围不断扩大,跨省流动人数增加;与少数民族流动人口相比,汉族流动人口中跨省流动的超过半数,达52.86%,省内跨市和市内跨县流动的比例较低,流动范围更加广泛。

第六,对影响少数民族流动人口城市收入水平的5个流迁特征进行深入的多元线性回归分析的结果显示,少数民族流动人口的主体特征、流迁动因、流迁时间、流迁地点和流迁范围均对其收入水平具有显著影响。第一,少数民族流动人口的就业身份是影响其收入水平高低的最主要因素,就业身份为雇主的少数民族流动人口的收入明显偏高;第二,性别要素对少数民族流动人口的城市收入水平也具有显著影响,男性比女性少数民族流动人口更容易获得较高收入;第三,以投亲为主要流迁原因的少数民族流动人口的收入更高,这说明,社会网络资本对于收入水平有显著的提升作用;第四,受教育程度对少数民族流动人口的收入水平具有十分显著的正向影响,受教育程度越高的少数民族流动人口的收入越高;第五,与其他年龄段相比,25-46岁之间的少数民族流动人口的收入最高;第六,流迁时间在6年及以上的少数民族流动人口的收入会随着其流迁时间的增加而降低;第七,从西部地区和中部地区迁出的少数民族流动人口的收入显著低于从东北地区迁出的少数民族流动人口的收入;而只有迁入东部地区才会对少数民族流动人口的收入产生显著的提升作用;第八,流迁范围越广泛,少数民族流动人口的收入越高,与跨省流动的少数民族流动人口相比,省内跨市和市内跨县流动的少数民族流动人口的收入均偏低,第九,已婚少数民族流动人口的收入比未婚的少数民族流动人口收入高。

综合来看,少数民族流动人口的主体特征对其城市收入水平的影响最为突出,增强少数民族流动人口的人力资本、强化少数民族流动人口的性别平等观念、提升少数民族流动人口的受教育水平、扩大多民族、跨地区的经济交流和互动,是提高少数民族流动人口收入水平,促进多民族共同繁荣的重要路径。

[1]中国流动人口发展报告2016[EB/OL].http://www. nhfpc.gov.cn/xcs/s3574/201610/58881fa502e5481082eb9b34331e 3eb2.shtml,2016-10-20.

[2]王振卯. 少数民族流动人口社会融入影响因素研究——对江苏省的实证分析[J]. 内蒙古社会科学(汉文版),2010(05).

[3]古丽妮尕尔·居来提,董晔. 乌鲁木齐市少数民族流动人口居留意愿与影响因素的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境,2015(10).

[4]张莉. 少数民族流动人口社会保险参保状况及影响因素研究[D]. 中央民族大学,2013:17.

[5]李伟梁,陈云等. 城市少数民族流动人口的社会支持——以武汉市的调研为例[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2006 (03).

[6]段成荣,迟松剑. 我国少数民族流动人口状况研究[J]. 人口学刊,2011(03).

[7]马戎. 中国人口跨地域流动及其对族际交往的影响[J]. 中国人口科学, 2009(06).

[8]汤夺先. 西北大城市少数民族流动人口若干特点论析--以甘肃省兰州市为例[J]. 民族研究,2006(01).

[9]拉毛才让. 试论少数民族流动人口的构成、分布特点及动因[J]. 攀登(藏文版), 2005(02).

[10]国家卫生和计划生育委员会流动人口司. 中国流动人口发展报告(2015)[M]. 北京:中国人口出版社,2015:214-215.

[11]东西中部和东北地区划分方法[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/ztjc/zthd/sjtjr/dejtjkfr/tjkp/201106/ t20110613_71947.htm,2011-06-13.

[12]徐愫,田林楠. 流动模式对流动人口收入影响的性别差异[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版),2016(01).

[13]杨菊华. 城乡分割、经济发展与乡-城流动人口的收入融入研究[J]. 人口学刊,2011(05).

[14]杨菊华. 数据管理与模型分析:STATA软件应用[M]. 北京:中国人民大学出版社,2012:184-187.

[15]周琳雅. 少数民族流动人口的社会融入状况研究[D]. 中央民族大学,2013:61.

[16]韩增林,张云伟. 东北地区经济综合发展能力时空差异分析[J]. 经济地理,2010(05).

[17]李吉和,范才成. 论少数民族流动人口与民族交融——基于中、东部地区穆斯林群体的研究[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2012 (03).

[18]佟新. 人口社会学[M]. 北京:北京大学出版社,2010:122-124.

[19]拉毛才让. 试论少数民族流动人口的构成、分布特点及动因[J]. 攀登(藏文版),2005(02).

编辑:邵西梅

C921

A

2095-7238(2017)03-0039-08

10.3969/J.ISSN.2095-7238.2017.03.007

2017-01-18

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“宗教信仰与流动人口的社会融入研究” (13JJD730002)的阶段性研究成果。

张倩(1993-),女,山东大学哲学与社会发展学院硕士研究生,主要研究方向为人口迁移等;宋全成(1964-),男,法学博士、教授、博士生导师、山东大学移民研究所所长、哲学与社会发展学院副院长、教育部人文社会科学重点研究基地研究员,主要研究方向为人口社会学等。