兰州白塔山宗教建筑史考

2017-06-29答小群赵鑫宇

答小群 赵鑫宇

(西北民族大学历史文化学院,甘肃兰州730000))

兰州白塔山宗教建筑史考

答小群 赵鑫宇

(西北民族大学历史文化学院,甘肃兰州730000))

兰州白塔山宗教建筑众多,通过梳理碑刻史志等文献,认为白塔寺建成时间最早,明清多次重修,其他宗教建筑亦于明清时期陆续修建,白塔山的整体开发与宗教建筑的兴建息息相关。

兰州 白塔山 宗教建筑 建筑史 文化意蕴

位于兰州城区黄河北岸的白塔山乃兰州名山之一,其地林木茂盛、寺观众多。自明清以来,伴随宗教建筑的不断修建,该地已成为人们闲暇登临的游览之地和城市景观。目前,有关白塔山开发与白塔山宗教建筑历史沿革的探讨多见于当代志书及兰州人文历史介绍之类的书籍之中。总体来看,简短概要介绍的文稿较多,而史料细致梳理论证的较少。文章依据碑刻、史志及传说等资料,力图对白塔山宗教建筑的修建历史、建筑格局及其人文意蕴进行若干探讨,旨在说明白塔山的开发与宗教建筑的兴建密不可分。

一、白塔山宗教建筑的创建与重修

(一)塔寺创建

白塔山核心建筑是白塔寺,白塔山之名正得于此。今人著述《兰州市》[1]张益,焦世英.兰州市.光明日报出版社,1988.(P84)《城关区志》[2]兰州市城关区地方志编纂委员会.城关区志.甘肃人民出版社,2000.(P940)《中国名寺志典》[3]王仲奋.中国名寺志典.中国旅游出版社,1991.(P638)等书均认为白塔或白塔寺始建于元代,后在明景泰(1450—1456)年间由镇守甘肃的太监刘永诚重修。不过,由于相关著述缺乏史源说明,此处仍有必要对白塔寺创建时间进行补充论证及阐释。

现存白塔山寺院建筑修建的最早记载是明嘉靖戊申(1548)年间所立《重修白塔寺记》碑。碑文称:“吾兰之河山北,原有白塔古刹遗址。(明)正统戊辰间,太监刘(永成)公来镇于此。暇览其山,乃形势之地,于是起梵宫,建僧居,永为金城之胜境”[4]薛仰敬.兰州古今碑刻.兰州大学出版社,2002.(P65-66)。正统戊辰乃明英宗十三年(1448)。由于刘永诚镇于兰州距明朝建立仅仅80年时间,而碑文又称此前白塔山曾有以“白塔”命名的“古刹遗址”,或可推测白塔山寺院建筑创建时间并非明代。

对比金石文献来看,明人所称的“白塔古刹”之所以以“白塔”为名,当是其建筑格局中包含有塔。所谓“白塔”一般指藏传佛教的覆钵式塔。蒙元时期,正是藏传佛教萨迦派受到统治者高度重视的时期,也是藏传佛教传播范围及社会影响不断扩大之时,当时不少藏传佛教高僧活动于汉地,宏传藏传佛教,建寺修塔是情理中事(关于白塔的修建还有一则传说。传说西藏萨迦派法王曾派一著名喇嘛前去拜谒蒙元统治者,不料该喇嘛中途圆寂于兰州,最初的白塔即是其灵塔。不过,也有人说该传说是上世纪80年代旅游部门编创,可能参照了武威白塔寺的传说)。此外,目前所知兰州市内重要古代宗教场所的创建时间在地方史志和碑刻实物中都记述得比较清晰,没有太大出入。白塔寺作为兰州重要的人文古迹,其创建时间古志虽未有记,但依据碑刻及宗教文化传播背景来推测,其时间出入也应当不大。于此,上文所述当代著作笼统采用“建于元代”“始建于元代”“相传建于元代”的表述当具有一定合理性。而白塔山在白塔和白塔寺创建以前是否得到过开发,白塔和白塔寺创建孰先孰后问题则由于史料的欠缺而难以探明。

(二)山寺重修

1.正统、景泰年间重建。

《兰州市》《城关区志》《中国名寺志典》等当代著作均载白塔寺或白塔重修于明景泰年间(1450—1456)。比对地方古志及相关碑刻,当代著作关于白塔寺重修时间与古志所记相同,但与明嘉靖《重修白塔寺记》碑文所记不同。乾隆《皋兰县志》卷五《山川》部分有载,“白塔山,镇远桥北,拱抱金城,如屏障然,明景泰间内监刘永成建白塔寺,因以名山。”[1](清)吴鼎新修,黄建中纂.(乾隆)皋兰县志.本社编选.中国地方志集成·甘肃府县志辑.凤凰出版传媒集团,凤凰出版社,2008.(P58)此后道光《兰州府志》[2](清)陈士桢修,涂鸿仪纂.(道光)兰州府志.本社编选.中国地方志集成·甘肃府县志辑.凤凰出版传媒集团,凤凰出版社,2008.、光绪《重修皋兰县志》[3](清)张国常.(光绪)重修皋兰县志.本社编选.中国地方志集成·甘肃府县志辑.凤凰出版传媒集团,凤凰出版社,2008.的《舆地》《古迹》等部分亦称白塔寺或白塔是明景泰年间太监刘永诚所建。据此可以推知,当代著作关于白塔寺或白塔重建时间大多来自兰州古志所记。不过,由于嘉靖《重修白塔寺记》碑是白塔寺修建历史的直接物证,且其年代相较乾隆《皋兰县志》的修志时间还要古老,故从史源来看,明嘉靖戊申(1548)年间所立《重修白塔寺记》碑所记内容可信度更高。从碑文来看,刘永诚重建白塔寺的时间起点至少在“正统戊辰间”(1448),且此碑刻尚有“经历岁久,殿宇废弛,往者靡不嗟呀曰:‘有其所成者,无其所葺之’”[4]薛仰敬.兰州古今碑刻.兰州大学出版社,2002.(P66)等语,可以推测白塔寺与白塔自1448年以后的相当长时间里或再无修葺,以至于“经历岁久,殿宇废弛”,连走路的行人都忍不住感叹有创建之人而无修葺之人。今人所著《兰州市志·文物志》亦根据嘉靖《重修白塔寺记》碑所述内容,认为“白塔寺当为明正统十三年戊辰(1448)重建……”[5]兰州市地方志编纂委员会.兰州市志·文物志.兰州大学出版社,2006.(P210)不过,由于古志、碑文所记内容寥寥,且相关碑文所记“来镇于此”时间,是否就是兴建时间或建成时间,其在内容表述上并不十分清晰。目前可以明确的是,白塔寺在明代的首次重建时间可概略划定在正统末年至景泰年间。此外,根据白塔文物建筑情况来看,其并非单纯的藏传佛教覆钵式塔,其形制与明时兰州城内所建白衣寺塔相同,这从另一方面说明白塔当为明时所建。

2.嘉靖、万历年间增修。

白塔寺有记载之第二次重修在《重修白塔寺记》碑中表述得非常清楚。碑文称,乡人郑子敖登临白塔山,见庙貌“睹之不堪”,萌生善心,欲重修之。后会同其友人杜均铠等人,“上启国藩宗室,辅相官僚以资助之,下及白叟黄童、乡社方民,以力兴之。起自嘉靖丁未春(1547),迄于戊申夏浣(1548),俱已落成。”[1]薛仰敬.兰州古今碑刻.兰州大学出版社,2002.(P66)可见,白塔寺此次重修耗费了一年多的时间。不过,此次重修只提到“塔寺”,所建殿宇具体名称并无明确记载。

相对而言,白塔寺的第三次重修时间和经过都较为模糊,仅在清康熙《修建北山慈恩寺碑记》中有所体现:“昔有白塔禅院,按碑考之,为明正统镇守甘肃内监刘公所创建,后于万历壬辰(1592)郡宪诸公所重修者。”建筑方位为“上塑地藏像,下建玉皇阁”[1](P101)。万历年间的重修活动,暂未见于其他材料,且《修建北山慈恩寺碑记》当中并未记载白塔寺1548年到1592年间的重修活动。

3.康熙年间大规模扩修。

康熙年间白塔山曾有过大规模开发,对此《修建北山慈恩寺碑记》有详细记录。该碑碑阳文字在乾隆《皋兰县志》卷十八《艺文·碑记》中亦有刊载,称清康熙年间甘肃巡抚绰奇撰写了《修建北山慈恩寺碑记》。《修建北山慈恩寺碑记》实物碑阴则列示了修建时间及所修殿宇名称:“康熙五十五年兴工重修白塔寺,正殿准提菩萨、后殿地藏菩萨,前楼观音菩萨,十王相、四圣殿皆装金彩画。”[1](P103)其后又在白塔寺以西规划“梵刹一区”[1](P102),创建慈恩寺并陆续修建和重修了山中其他建筑,概有慈恩寺正殿、钟楼、鼓楼、韦驮殿、弥勒殿、牌坊、水帘观音殿、戏楼,以及亭、牌坊、穿廊、文昌殿、魁星楼和山下玉皇阁、三官殿、真武殿、厢房、山门等建筑。这次重修直至康熙六十一年(1722)才“一概工成完满”,也就是刻碑立石之时。此次修建工程规模之大令人惊叹——除了白塔寺以外,仅牌坊建筑全山即达七处之多[1](P103)。修建的同时也买地、置磨以解决寺僧供养问题。此次扩修建筑名称在乾隆《皋兰县志》卷十二《古迹》中亦有部分记载,“白塔寺,河北山顶;慈恩寺,白塔寺西北”[2](清)吴鼎新修,黄建中纂.(乾隆)皋兰县志.本社编选.中国地方志集成·甘肃府县志辑.凤凰出版传媒集团,凤凰出版社,2008.(P103);“ 文昌宫,……一白塔山”[2](P103);“ 真武殿,北山麓;文昌殿,一北山东峰”[2](P104);“ 十帝阎君殿,北山腹作十层;玉皇阁,一北山麓真武殿后……;奎阁,……二北山”[2](P104)。古志所述北山、白塔山相关建筑大部分都能与碑文所记殿宇加以对应。

4.乾隆、嘉庆、道光年间补重修。

乾隆、嘉庆、道光年间,白塔山宗教建筑并无大规模营建,主要以补葺为主。乾隆十八年(1753)《重修白塔山奎阁文宫三星殿记》称,在住持僧张守逵等人的谋划下,对白塔山半山的“旧有奎阁、文宫、福禄寿三星殿庭”[1](P104)进行补葺,不过福寿禄三殿在旧碑中是缺载的。与康熙年间碑刻所列全部山场殿宇对比,再根据碑文“补葺”字样,推测三星殿修建时间是在康熙朝之后、乾隆十八年之前。乾隆癸巳(1773)《补修北塔山三大士楼记》记载,当年孟夏对山巅禅院前三大士楼进行了补修[1](P113)。乾隆丁酉(1777)《重修白塔山水帘洞观音洞记》称,当年六月又对水帘观音洞进行了重修[1](P112)。该观音洞于嘉庆三年(1798)又进行了一定程度的修建,补塑了百子像(见《重修观音洞记》)[1](P137)。根据道光六年(1826)《重修河北凤岭山三官殿圆满功德记》碑刻记载,嘉庆二十四年还“补修墙垣、台阶并药王、财神殿地砖”[1](P136)。此处药王、财神殿在旧碑中亦无记载,估计为嘉靖年间所增修。此后道光六年又对三官殿进行了补葺,并新建了看墙。

5.光绪、民国年间补重修。

光绪、民国年间,白塔山中寺宇仍以重修或补葺为主。光绪年间,地方戴、陈、高等君同往寺中游览,见三大士殿宇、塑像陈旧,便发愿于神前,若“菩萨果使余等有后,余等当发大愿以为佛面光”[1](P139)。后祈愿生子成真,便遗金修葺,加之地方官庶及善堂乐捐,遂于光绪三十年(1904)“为佛面光”,“易剥落以涂丹,换黯澹为金碧。”[1]薛仰敬.兰州古今碑刻.兰州大学出版社,2002.(P139)(见《重修白塔山坔藏寺明真宫百子洞碑记》)民国年间地方士庶对白塔山相关殿宇进行了两次重修,先是民国辛酉年(1921)间对三星殿、文昌宫、魁星阁进行了重修,后是民国十一年(1922)住僧曹隆义募化及周边粮店共襄义举,对三官、菩萨、药王、财神、灵官等殿进行进行了重修,使白塔山中庙宇“徹旧换新”“灿然可观”[1](P322-323)(见《补修北塔山三星殿文昌宫魁星阁疏》《北塔山三官菩萨药王财神灵官各殿重修告竣序》)。

二、白塔山宗教建筑格局

(一)山顶白塔寺

依据文献记载、图像资料和白塔寺建筑遗存来看,白塔寺应是以白塔为核心的一组塔院式寺庙建筑。《中国名寺志典》载:“塔南是三大寺楼,北面是准提菩萨殿,殿后为地藏殿遗址,东西各有配殿数间。”[2]王仲奋.中国名寺志典.中国旅游出版社,1991.(P638)这里“三大寺楼”应为“三大士楼”,供奉文殊、观音、普贤三位“大士”(这里的“大士”是佛教对菩萨的通称。)。《补修北塔山三大士楼记》(按:碑名中“北塔山”应为“白塔山”)碑文中就有“金城黄河迤北之北塔山巅禅院前,旧建悬楼三楹,中塑文殊、观音、普贤神像。”[1](P113)光绪三十年(1904年)的《重修白塔山坔藏寺明真宫百子洞碑记》记载得更为明晰:“(白塔山)其最高处为白塔寺,……甫入门,见有庄严法相三,左文殊、右普贤,中为观音大士。”[1](P139)可以推知,“三大士楼”因与“三大寺楼”发音相近,因此才出现了讹误。三大士楼建于高台之上,是整座白塔寺建筑序列的开端,也承担了白塔寺山门的功能。

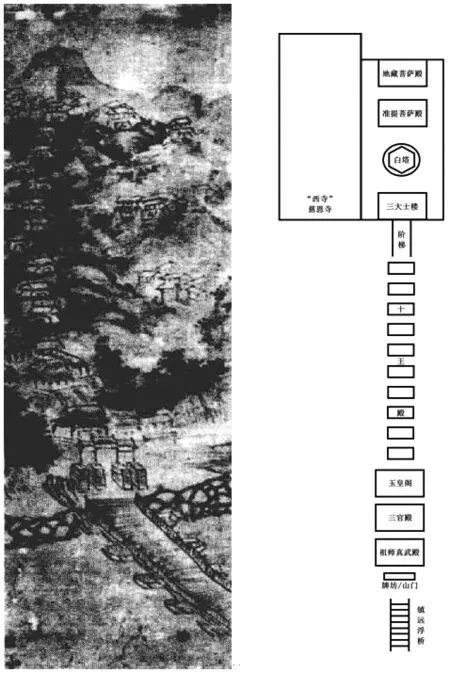

图中塔前的单檐卷棚歇山顶建筑即为三大士楼

白塔是白塔寺的核心建筑,位于白塔寺建筑群的中央,是一座实心砖塔。《兰州市志·文物志》对白塔的形制有所描述:“白塔八面七级,高17米,形制奇特,由塔基、须弥座、覆钵塔身、阁楼塔身、塔刹等几部分组成”[3]兰州市地方志编纂委员会.兰州市志·文物志.兰州大学出版社,2006.(P210)。据笔者观察,该塔实应是一座借鉴了覆钵形式的七级带佛龛的实心密檐式砖塔。此处最初的白塔可能就是元代圆寂于兰州的喇嘛的灵塔,后来明正统年间太监刘永诚在此重修白塔寺,现存白塔应是此时所修,前文已有略论。清代康熙年间巡抚绰奇大规模扩修白塔寺时“又为浮屠合其尖,使之卓然特立,培护文峰,以期贤俊辈出。”[1]薛仰敬.兰州古今碑刻.兰州大学出版社,2002.(P102)可见清人对塔有所修缮,甚或改变了塔的制式,使塔尖聚合,从而赋予“卓然特立”之塔以“培护文峰”的文笔象征。

白塔北面依次为两座佛殿。《兰州市志·文物志》载:“白塔的正北面为白塔寺正殿准提菩萨殿。该殿面阔三间9米,进深8米,建筑制式为明代大木结构大式做法。”[2](清)吴鼎新修.黄建中纂.(乾隆)皋兰县志.本社编选.中国地方志集成·甘肃府县志辑.凤凰出版传媒集团,凤凰出版社,2008.(P210)清康熙《修建北山慈恩寺碑记》碑阴亦有所载:“康熙五十五年兴工修建白塔寺,正殿准提菩萨、后殿地藏菩萨、前楼观音菩萨、十王相、四圣殿皆装金彩画(此处《兰州古今碑刻》原文为“康熙五十五年兴工修建白塔寺正殿、准提菩萨后殿、地藏菩萨前楼、观音菩萨、十王相、四圣殿皆装金彩画。”实将碑文标点点错,致有歧义,今结合白塔寺文物建筑的现实情况重做句读。)”[1](P103)可见白塔寺正殿供奉准提菩萨,后殿供奉地藏菩萨,这与现今所见的白塔寺建筑格局相同。

(二)塔寺之西慈恩寺

清康熙年间的绰奇不仅重新修整了白塔寺,更将全山景观进行了一次系统性的增修,有计划地将白塔山宗教建筑群建设成为真正意义上的兰州城市景观。《修建北山慈恩寺碑记》记载:“但阅寺中廊庑不具,僧徒绝迹,且叹规制过隘,无以资钜丽观,乃遽发愿增其旧而新,是图更于塔院西创梵刹一区,而以慈恩颜其额……”[1](P102)康熙五十六年(1717),绰奇在白塔寺以西重新增修了一处寺院,作为整个山顶建筑群的主体院落,并将这处寺院命名为“慈恩寺”。在碑文当中,则称新建的寺院为“西寺”,原有的白塔寺院落为“塔院”,并“招僧真谚住持西寺,真璘住持塔院”[1](P102)。可见,此后形成了以西寺为主体,塔院为附属的“慈恩寺”建筑群。故而众多当代文献和志书便称:至此以后白塔寺“改名‘慈恩寺’”,但民间仍然习用“白塔寺”一名。从碑文来看,新修的慈恩寺可能建有三进院落,第一进院落即从山门至韦驮殿、弥勒殿,第二进院落即从韦驮殿、弥勒殿至正殿,包含了左钟楼(祖师禅堂)和右鼓楼(伽蓝殿)两座附属建筑,而水帘观音殿可能属于正殿后的第三进院落。可见慈恩寺与明清时期的佛寺建筑格局基本相同。

在水帘观音殿后可能还有一处水帘观音洞,相对塔院来说实应位于其西北角。清乾隆《重修白塔山水帘观音洞记》载:“康熙戊戌(即康熙五十七年,1718年),大中丞绰公于吾兰白塔寺之巅,地藏佛事之西卜地一区,创建救苦观音洞天。”[1](P112)此洞后世有过多次重补修。嘉庆时《重修观音洞记》记载得更为明确,“吾兰北山塔院之西北隅,旧有观音洞盈不数尺。”[1](P137)此洞形制“坳洼坻岸之处围以回廊,补以窄磴”[1](P112),洞中塑有“花宫莲台”[1](P112)和“百子”[1](P137)塑像,洞前则“叠石为山,层峦绝巘”[1](P137)。此洞因为环境奇异,又为“人所名‘水帘洞’”[1](P112),是一处供人们求子的地方——“欲祈求苦之婆心,而征多男之庆事。”[1](P137)清光绪三十年(1904)的《重修白塔山坔藏寺明真宫百子洞碑记》碑题中曾出现坔藏寺、明真宫、百子洞三处宗教建筑[1](P139),但均未言明位置,从碑文推测“坔藏寺”即是前文所述“地藏殿”,又据“百子”之名推测此洞或即为水帘观音洞。

康熙五十七年(1718),又于慈恩寺外围增补了数处附属建筑,包含有戏楼、牌坊、亭子和穿廊。《修建北山慈恩寺碑记》载:“山门前创修戏楼三间,两耳有牌坊。西亭一座,前有大牌坊;东亭一座,前有大牌坊,东穿廊七间。”[1](P103)此次重修以后,山顶寺院的建筑格局得到进一步完善,并再无增建。

(三)山间纵列十王殿

十王殿曾是除山顶寺院建筑以外位于白塔山中路上的最主要的宗教建筑群。所谓“十王”即“十殿阎王”,被民众视为掌管地狱的神祇。供奉“十王”的十王殿,是十座依次修建在山坡上的殿宇,自山脚直建至山顶白塔寺下。虽然一殿一宇的建筑等级和规模较为一般,但十王殿建筑组合整体规模很大,且专门供奉阎王、表现地狱信仰,客观地反映出了修建者对地狱和阎王的深刻信仰与极度尊崇。据《兰州市志·文物志》记载,十王殿于1958年拆除[1]兰州市地方志编纂委员会.兰州市志·文物志.兰州大学出版社,2006.(P212),故其建筑形式现已无从可知,但其存在的依据却仍然保留在清代有关兰州城的各类画作之中,从中可以一窥其貌。

(四)半山东北奎阁、文昌宫、三星殿

据《修建北山慈恩寺碑记》记载,清代康熙五十七年绰奇扩修白塔山时曾在半山以东修建了一组建筑:“东有三星亭二所,前有牌坊一座,东修文昌殿、魁星楼。”这里的魁星楼有可能即是奎阁。乾隆《皋兰县志》卷十二《古迹》中记载,“文昌宫,……一白塔山”[2](清)吴鼎新修.黄建中纂.(乾隆)皋兰县志.本社编选.中国地方志集成·甘肃府县志辑.凤凰出版传媒集团,凤凰出版社,2008.(P103)、“文昌殿,一北山东峰”[2](P104)、“奎阁,……二北山”[2](P104)。可见清乾隆时期的白塔山上,不仅有文昌宫,还有文昌殿以及两处奎阁。其中文昌殿位于“北山东峰”,应与康熙时所建文昌殿为同一座建筑。乾隆《重修白塔山奎阁文宫三星殿记》记载:“兰郡河北白塔山半,旧有奎阁、文宫、福禄寿三星殿庭”[3]薛仰敬.兰州古今碑刻.兰州大学出版社,2002.(P138),供奉魁星、文昌和福禄寿三星,修建于白塔山山腰之处,曾经“宫阁宏丽”尚稍有规模,但至乾隆时已经衰颓,最终得以修葺。

(五)山下玉皇、三官、真武等殿

白塔山山脚曾建有一组道教殿宇建筑,包括玉皇阁、三官殿、真武殿。《修建北山慈恩寺碑记》载:“后于万历壬辰郡宪诸公所重修者。上塑地藏像,下建玉皇阁”[3](P101),又载:“康熙五十八年重修山下玉皇阁、三官殿、祖师真武殿、两厢房六间、山门三间。”[3](P103)可见玉皇阁早在明代已经修建,并于康熙五十八年(1719)重修,而三官殿和真武殿未知创建时间。乾隆《皋兰县志》卷十二《古迹》记载:“真武殿,北山麓”;“玉皇阁,一北山麓,真武殿后”[2](P104),明确表述了真武殿和玉皇阁的位置关系,但并未描述三官殿及其位置。所以若《皋兰县志》表述无误,则三官殿很有可能至乾隆时期已不存在。(见文末图)

三、白塔山宗教建筑的文化意蕴

白塔山踞于黄河以北,山顶白塔的修建起到了点缀山河的作用,丰富了城市景观。明清以来,人们在历次重修白塔山宗教建筑群时,总要把白塔的胜景和胜义刊刻于石碑当中,抒发对山河胜景的热爱与自豪,并赋予其一定的文化意蕴。

白塔是佛教建筑,古人认为修建佛塔、精舍供养佛像能够积累功德、得到福报。《重修白塔寺记》中就记载了一则故事:罽宾国王和诸童子分别在佛前建造精舍与佛塔,国王将竹子插在地上作为精舍,童子则用沙子堆成佛塔。虽然竹子和沙子并不可能成为真实的精舍与佛塔,但国王和童子都得到了巨大的福报——“以是精蓝含容法界,以是供养福越恒沙”[3](P66)。这里以佛教故事将修建寺塔的行为与人的功德福报加以结合,进一步突显了宗教信仰层面的意义。因此白塔寺和白塔的修建也使人得福,“所建塔寺譬一枝所竹含容法界;戏聚沙塔得福甚多。”[1](P66)然而古人对功德和福报的理解并不仅限于此,《重修白塔寺记》的作者进而借一则偈语阐明自己的观点:“一竿修竹建精兰,风卷蟭螟入南海。戏沙聚塔为第二,纯根蹉过问前三。”[1]薛仰敬.兰州古今碑刻.兰州大学出版社,2002.(P66)认为抽象的“一竿修竹建精兰”较具象的“戏沙聚塔”更合佛法,极富有禅意。

白塔山宗教建筑布局以玉皇阁在山下、十王殿在山腰、白塔寺地藏殿在山巅的形式而见于世,这种建筑布局形式与《易经》中泰卦的“地天泰”意象有关。这一点,清康熙时绰奇所撰的《修建北山慈恩寺碑记》中说得非常明晰,“昔有白塔禅院,……上塑地藏像,下建玉皇阁,盖取《易》地天泰之义也。”[1](P101)可见,至迟于清康熙年间,已经形成了对白塔山宗教建筑格局取义地天泰的认识。其后顺山势纵列所修十殿阎君殿“进一步强化了消灾、祈福的理念。”[2]邓明.兰州史话.甘肃文化出版社,2007.(P50)由白塔寺(塔院)——地藏殿、玉皇阁——十王殿的历史增筑过程不难看出,建筑所反映出的“地天泰”思想是逐渐增强的。至清以后,人们更是有意识地加以增筑,以趋更符合于“地天泰”的形式要求,完全以“地天泰”的思想来指导宗教建筑的修建了。

此外,“为浮屠合其尖”,使白塔更像是一支“卓然特立”的文笔,“以期俊贤辈出。上为国光,岂独夸禅林之盛,资游览之目而已哉!”[1](P102)在塔式的改造中,将其意义上升为期待俊贤辈出、为国争光,早已超脱了单纯崇佛崇道和供人游览的简单目的,使白塔具有了文峰塔的建筑文化内涵。而这也与古人眼中白塔山和黄河“山河表里”的地理形势有关。“又按形象言,北山居乾方而黄河带其下,南面皋兰列为屏几。朝烟夕岚,倏忽万状,河流洄洑,波澜荡漾,奔腾澎湃之势,千里为之曲折,文心之取象诡异莫过于是,盖不殊乎韩之潮、苏之海也。”[1](P101-102)黄河之水沿山之势蜿蜒徘徊,犹如文人写作时曲折诡异的独特文心。“故高塔建其上耸入云表,类文笔之点砚池焉!”[1](P102)在绰奇看来,这种人文精神是远非“利益福田者”可以比及的。

四、结语

古代民众的宗教生活与宗教建筑息息相关,城市的发展和城市景观的开发也与宗教建筑不无关联。兰州白塔山的开发与白塔山宗教建筑的修建相辅相成,白塔山的开发历史即是白塔山宗教建筑的修建史。白塔山最早的宗教建筑是白塔和白塔寺,概建于元代,后历经明清时期多次重修,最终形成了山顶白塔寺、塔寺之西慈恩寺、半山东北奎阁等殿、山间十王殿以及山下玉皇等殿的宏大建筑群,其修建既反映了古人修塔建庙增福的宗教心理,也申张了“地天泰”和取象文笔的人文意蕴。

历经岁月的洗礼,白塔山上的古宗教建筑多已倾圮。新中国成立前夕,山间仅剩古塔及破庙数楹。建国初期、改革开放以后,政府曾数度拨款对白塔山进行绿化,并对相关建筑进行修缮建设。上世纪五十年代末,建筑家和工匠们利用旧有的建筑构件,经过精心设计,在山脚修建起一组“三台”建筑[3]任震英.白塔山公园庭园建筑群.建筑学报,1982,(10).(P33)。作为地标的山顶白塔在修缮中仍旧保留了原有建筑样貌,东峰三星殿和凤岭山等建筑群也得以修缮保存。近年来,又恢复了原已不存的地藏殿。目今山腰处又有庵堂法雨寺(据说为明清时修建,原为罗汉殿。由于资料有限,尚无细致考证。现今建筑乃当代所修,内有赵朴初所题“大雄宝殿”匾额),宗教活动兴盛。虽然当代白塔山人文建筑的殿宇数目似不及古碑整体所记,但在塔影河声、晨钟暮鼓中,白塔山已成为人们观河游览的重要人文场所与园林景观,古今建筑与自然景观的结合令其重放异彩!

(责编:高生记)

A Research on the ReligiousArchitecture of Baita Mountain in Lanzhou

Da Xiaoqun Zhao Xinyu

The research on the history of the religiousbuildingsin the Baita Mountain in Lanzhou can help to clarify the history of Baita Mountain's humanistic architecture and clarify the status of the Baita Mountain religious buildings in the urban landscape.The article by combing the inscriptions and other literature,that Baita Mountain religious buildings to Baita Temple as the core,ten King Hall,Yuhuangge supplement,both other religious buildings,which Baita Temple built the earliest,many times Rebuilt,other religious buildings also built in the Ming and Qing Dynasties,Baita Mountain's overall development and the construction of religious buildings are closely related.

Lanzhou Baita Mountain Religious Architecture Architectural History Cultural Implication

(清)温晓舟绘《十王殿》 白塔山中路建筑布局示意图(本文作者自绘)

答小群(1972—),女,甘肃兰州人,西北民族大学历史文化学院副教授,博士,中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地研究员,研究方向为宗教学理论与民族宗教文化。

赵鑫宇(1992—),男,辽宁沈阳人,西北民族大学历史文化学院硕士,研究方向为宗教文化与传统宗教建筑等。

本文为西北民族大学中央高校基本科研业务费资助研究生科研创新项目资助,项目编号:Yxm2015164。