对外汉语综合课教材语法术语安排的考察与思考

2017-06-29宁颖琦施春宏

宁颖琦 施春宏

(北京语言大学语言科学院,中国北京100083)

对外汉语综合课教材语法术语安排的考察与思考

宁颖琦 施春宏

(北京语言大学语言科学院,中国北京100083)

面向第二语言教学的汉语教材是如何选择和安排语法术语的,虽常受关注,但未有较为系统的考察和分析,对语法类术语在二语教学中的脚手架作用的性质、方式和界限尚未引起重视。针对这些问题,本文选取两套对外汉语教学综合课教材中的语法术语使用情况为例,基于汉语语法项目的特点和学习者的认知能力,在对比分析两套教材语法术语呈现内容和方式的基础上,提出综合课教材语法术语安排的若干原则,主要包括基本层级范畴原则、相对透明性原则和相对系统性原则。

综合课教材;语法术语;术语选取;术语呈现;基本原则

一、引 言

“术语”通常指的是一个学科的专门用语。一般而言,它表达学科中所产生的概念,与该学科存在的较为特征化的、原型性的事物相关联。语言教学、教材编写离不开术语,尤其是语法术语,更是数量众多。本文即专门讨论面向第二语言教学中有关语法术语的问题。

语法术语是对语法现象的概念描述,在教学中与若干个语法点相对应,而其本身又是语言学研究对象的组成部分。因此,对学习者而言,语法术语(所有术语亦然)具有双重性[1],既要了解其所指的语法现象,又要掌握作为语言学理论层面的概念。教学者有效地借助语法术语可以比较方便地使学习者在一定程度上了解语法规则及其所指的语法现象,而过多地、不恰当地呈现、使用语法术语则又不免对学习者产生干扰和负担。因此如何安排语法术语,是语言教学中所面对的重要问题,对语言教材的编写来说尤其如此。

关于对外汉语教材中语法术语的安排问题,学界早已有所涉及,并指出了其中存在的若干问题。1958年出版的《汉语教科书》是“对外汉语教学语法体系的奠基之作”(吕文华,2014:2),其语法知识的体系性对后来的教学语法体系及语法教学的各个方面都深有影响。当然,也留下了一些值得思考的问题,引发了对外汉语教学界长期的争议和反思。其后各个时期的对外汉语教材都或明或显地存在着一些共同的问题。如赵金铭(1998)指出现在对外汉语教材中存在“术语过多”的现象,李泉(2012)指出一些汉语教材总是落入“语法的专业解说”的窠臼,体现之一就是教材中语法术语的选择和安排。在要不要出现、多大程度上呈现语法术语的问题上,刘月华(2003)曾提出过“如果不用术语就应尽可能不用”,吕文华(2008)也提出要“最大限度地减少语法术语”,一般教材中,“120个语法项目,约只使用50个语法术语,以勾勒出一个完整、系统的语法体系”。在语法术语的讲解上,李晓亮(1996)指出,许多教材“津津乐道于语法术语的讲解”,给每个术语下定义,“常常是大类下面分小类,小类下面还有一、二、三”,太拘泥于语法的“系统性、正规性”,忽视了“实用性”和“可接受性”;吕文华(2003)指出“语法解释往往成了解释语法术语”,对语法术语的讲解替代了语法讲解。胡培培(2014)讨论了对外汉语教学语言规范的问题,并将教学内容所涉及到的专业术语纳入了教学语言的范围,指出了这方面存在的问题:语言学术语名称混乱、术语概念混乱、教师使用术语不规范等。

尽管汉语教材中术语的选择和安排问题受到了不同程度的关注,但大都只是指出问题所在,缺少专门的系统探讨,尤其是关于如何选取合适的术语、如何呈现术语,鲜有涉及指导性的原则。这种情况一直延续至今。基于此,我们以当前两套通用度很高的对外汉语综合课教材——《新实用汉语课本》和《发展汉语》的汉语语法术语呈现情况为例,通过梳理并比较这两套教材中所用语法术语的种类、呈现方式等,来考察现阶段对外汉语综合课教材中语法术语呈现和安排的基本状况,在此基础上,我们尝试从学习者认知加工的角度对如何选取语法术语及安排其呈现方式等问题提出若干可操作性的原则,以期为语法术语的教学安排和教材编写提供一个参照。

二、两套综合课教材语法术语呈现概况比较

《新实用汉语课本》和《发展汉语》这两套教材在海内外都被广泛使用,以它们为例,具有代表性。《新实用汉语课本》(以下简称《新实用》)是在《实用汉语课本》(商务印书馆,1982年)的基础上编写的一套全新的、专业性的对外汉语综合课教材,由刘珣主编,北京语言文化大学出版社2002年出版。全书共六册70课,前四册为初级和中级以前(准中级)阶段,共50课,后两册为高级阶段,共20课。《发展汉语》(以下简称《发展》)系列教材由中国人民大学对外语言文化学院编写,李泉主编,北京语言大学出版社2006年出版。本文选取的是《发展》的综合课教材系列,包括初级综合(Ⅰ、Ⅱ)、中级综合(Ⅰ、Ⅱ)、高级综合(Ⅰ、Ⅱ)这三个层级,共计122课。

我们之所以选取汉语综合课教材,是因为综合课是对外汉语教学的一门核心课程,也是长期汉语学习者的主干课程,同时学习者也是在综合课的教材中更多地接触到语法术语,这为我们把握目前对外汉语教材的语法术语呈现情况提供了更为全面的视角。

第二语言学习者之所以要接触到目的语的语法术语,是因为学习者可以用其所掌握的术语来串联、理解、区分同类或不同类的语法现象,建立语法知识的关联,达到融会贯通的目标。目前对于语法的教学,特别是对于句式、句型、框式结构的教学,一般都是教给学生形式结构及其语义内容,描写中必定要涉及到术语的运用。语法术语在语法知识结构系统上的建构性和框架性让教材无法回避一些必要的术语,在术语的呈现方式上也需要多加考量。

(一)两套教材语法术语选取情况对比

语法术语能在不同程度上体现语法点,充当知识线索,勾勒语法体系,教材中使用语法术语的目的就是帮助学习者概括语言现象,掌握语法规则。一套语言类教材不出现语法术语是不现实的,也是行不通的,关键是如何选择和安排。冯胜利、施春宏(2015)在谈到描写形式结构时对术语选用采取的原则就是“必要的不躲,不必要的不用”。到底哪些语法术语可以进入教材,这是我们关注的首要问题。首先需要说明的是,如果教材中既没有出现某一语法术语,也没有出现该术语对应的语法点,那么这是教材语法知识点的选择和语法体系构建问题,与本文讨论的内容不甚相关,这里暂不讨论。而如果教材中出现了某个术语对应的知识点,那么该术语是否出现在教材中,则是我们关心的核心问题之一,即我们关注的是到底哪些术语应该介绍给学习者,哪些应该在教材中隐去。

先看两套教材在语法术语选择和呈现上的共同之处。两套教材在词类、短语、句子成分、句型、句式、句类、复句等这些大类上均有不同程度的系统呈现,相同之处在于选取的语法术语基本上涵盖了汉语本体理论框架内的术语。在词类系统中,共同呈现的术语有“名词、动词、形容词、代词、数词、量词、副词、介词、连词、助词、叹词”;句子成分系统中共同呈现的术语有“主语、谓语、宾语、定语、补语、状语”。这两类术语两套教材都在“语法术语缩略形式一览表”中集中给出,并且每个术语都有相应的英语翻译。显然,这是起到整个语法体系的框架作用,若不呈现,或呈现得不够系统,则不利于基本语法知识点的安排和说明。句式是特异性强的重点教学内容,因此这两套教材都有选择性地讲解,共同呈现的术语有“‘是’字句、‘把’字句、无标志被动句、‘被’字句”,其中“‘是’字句、‘把’字句、‘被’字句”这些句式术语背后涵盖的语法意义比其字面意义要复杂得多,但它们大都是带标记词的句式术语,因此比较容易从结构形式上说明这种句子的特点,就此而言整体的透明度比较高,易于说明。句类上共同呈现的是“陈述句、疑问句”,《发展》有“祈使句”无“感叹句”,《新实用》则两者都没有。这四种句类语调不同,语气助词不同,语调往往通过语气助词来表现,因此句类的语法重点应是在“语气助词”的教学上,而能为学习者直观认识到不同的则往往是书面上使用的标点符号不同(虽非一一对应)。所以,句类在功能上一定程度地被“语气助词”消解,在形式上被标点符号消解,其对应的术语也就可以适度地被抽离于教材了。复句体系中共同呈现的术语有“复句、关联词、分句”及“并列复句、递进复句、假设复句、目的复句、选择复句、因果复句、转折复句、条件复句、让步复句”,与《汉语水平等级标准与语法等级大纲》中呈现的相比,“承接复句、紧缩复句、解说复句”则均未呈现。复句教学的关键是关联词语的教学,在教材中,关联词语是以语法项目的形式出现的,复句随关联词语出现。“复句”系统中的复句术语可以担任语言点总结的任务,为学习者梳理和区分所学的具有相似或相异表达功能的复句类型。因此,两套教材都基本上呈现了复句系统中的基本层次的复句术语,关联词语是复句教学的本质,这可以说明“承接复句、解说复句”的术语缺失。而“紧缩复句”这一术语是对复句形式层面进行的归纳,是省略了关联词语的复句。在教学时,通常是把紧缩复句对应于功能相同的完整形式的复句,在这一过程中,侧重教授的是这一个简略形式是哪一种功能的复句,而非向学习者告知“这就是紧缩复句”。因此,“紧缩复句”只是单纯的复句形式上的提炼,它的呈现与否也就不那么重要了。

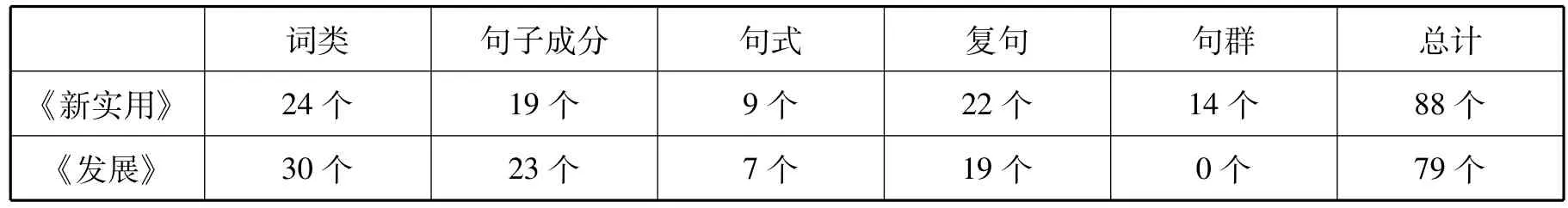

再来看两套教材在语法术语选择和呈现上的差异之处。两套教材在术语选取方面的不同之处,主要体现在词类、句子成分、句式、复句及句群这些大类的下位层次范畴之别。列表如下:

表1 两套教材局部系统术语数量对比

在词类系统中,除去共同呈现的术语,只出现于《新实用》的有“能愿动词、数量词”,只出现于《发展》的有“动量词、复合量词、状态形容词、否定副词、非谓形容词、及物动词、集合名词”;句子成分方面,只出现于《新实用》的有“双宾语、程度补语、独立语、中心语”,只出现于《发展》的有“处所宾语、地点状语、时间状语、状态状语、插入成分”。显然,《新实用》更“简略”一些;而《发展》似乎更“学术”一些,涉及的语法点更为具体。当然,正由于更“具体”,因此有时会带出照应上的问题。如《发展》出现了“状态形容词”,而与之对应的“性质形容词”并未出现。当然,也可以这样理解,即“性质形容词”是“形容词”的默认值。句式上除去共同呈现的术语,只出现在《新实用》中的是“‘有’字句、连动句、兼语句”,只出现在《发展》中的是“‘得’字句、比较句、存现句”。句式选择各有千秋,这在所有语言教材中都有体现,但像上文提及的特异性强的句式,一般都有涉及。

有些术语,尽管教材中没有出现,但是其所表达的语言点却呈现在了教材中,只是换了一种说明方式。比如“存现句”,《新实用》中没有呈现这一术语,却用“表示存在的句子”这一说法代替了。《新实用》中没有出现“比较句”这一术语,但比较句所包含的基本句式形式都呈现在教材中。又如“程度补语”在《发展》中没有呈现,却在教材中出现了“得”字句这一提法,实际上其用例体现的语法意义就是程度。这是不同教材处理策略的差异。问题的关键在于,哪些术语或语法点,该采取怎样的呈现策略,目前似乎考虑得还不够充分。这就触及到了本文的核心问题:语言点出现了,相对应的语法术语如何呈现(见下节)。

有意思的是复句系统的术语呈现。除了上文提到的共现术语外,只出现于《新实用》的是“联合复句、承接复句、偏正复句、让步转折复句、推断复句、假设性因果复句、让步转折复句、假设性条件复句、有限选择复句、条件假设复句、选择性假设复句、流水句”;只出现于《发展》的是“小句、对立复句、反递复句、无条件复句、假设让步复句、推论复句、连贯复句”。复句问题本质上是思维内容与方式的表达和篇章的衔接与连贯问题,基本模式学界多有归纳,但对一种复句形式承担不同复句功能的认识,存在一些差异,因此所用术语便有不小的差异,这在两套教材的处理上就鲜明地体现了出来。其实,如前所述,复句习得的关键是关联词语的习得,“联合、承接、偏正、让步、转折”等等这些表现复句的逻辑意义的术语主要体现在具体的关联词语上,因此复句的术语出现与否本质上对学习者学习复句不会产生太多影响。

从表1中还可以明显地观察到的一个现象是,在句群这一系统中,《新实用》出现了14个,分别是“并列句群、因果句群、转折句群、承接句群、目的句群、让步句群、目的句群、递进句群、总分句群、假设句群、选择句群、条件句群、总括句群、解说句群”,这与其对“复句”系统的详细分析相一致;而《发展》在这一系统中并未呈现任何术语。这一点是两套术语体系差别最大的地方。原因可能在于“句群”部分完全属于篇章层面的知识,不同于句式、词组,它涉及到的可资利用的具体语法规则不多,我们在教学时(特别是高级阶段),是教会学生形成良好的汉语表达能力与篇章写作能力,因此更多地属于写作教学的内容。至于学生对被自己创造出来的那一段话怎么称呼,或者叫哪一类“句群”,并不那么重要。所以《发展》在处理这一部分术语时,直接舍弃了整个句群术语系统,也是可以理解的。而《新实用》呈现“句群”系统则体现了注重知识的完整性和系统性,但似乎过于纷繁。

通过以上对比,我们可以看出,在术语选取方面,两套教材在基本层次范畴(下文对此将做出说明)这个层面虽有所异,但大的格局相同;但在下位具体范畴(如词类中的特定小类、修饰语的具体类型等)上,存在一些差异,越是句式之上(如复句、句群)的具体范畴,差异越显著。这让我们进一步思考术语的实用性和术语的系统性之间的关系。

(二)两套教材语法术语呈现方式情况对比

汉语教材中与术语相关的呈现方式一般有三种:一是呈现了某一术语,并将其当作语言项目处理,对其进行讲解和说明;二是直接呈现,有的以与英语对照的缩略形式呈现;三是出现了某一语言项目,但却没有用与之对应的语法术语,有的采取了其他策略。《新实用》和《发展》也是如此,在具体术语的处理上也是有同有异,甚至有的地方体现某种鲜明的差异。两套教材在句式、句类、句型、复句这些术语系统上都做了讲解的术语有“方位词、离合词、情态补语、结果补语、时量补语、复合趋向补语、名词谓语句、反问句、‘把’字句”。显然,这些术语所关联的语法点基本上是汉语中比较难理解的或具有较大特异性的,仅从术语字面难以推断所指的具体现象。由此可见,在学习难点的认定上,两套教材具有很大的共性,术语的呈现方式正是这种认识的体现。如前所述,比较特殊的是“并列复句、承接复句、递进复句、假设复句、目的复句、选择复句、因果复句、转折复句、条件复句”,两套教材也都做了系统讲解。复句中分句间的逻辑关系基本上具有语言共性,但具体关联方式则有差异,主要体现在关联词语的区别与用法上。因此这些术语的讲解大多侧重在这些方面,这是跟上面这些术语的阐释有所区别的。

在直接呈现这一方式上,两套教材对词类、句子成分这两个体系中最基本的术语如“名词(Noun)、动词(Verb)、形容词(Adjective),主语(Subject)、谓语(Predicate)”等都呈现在教材最开始的部分,统一列表给出,并都给出了缩略的形式,实际上把这一部分当作学习者已经掌握的语言学知识(基本上能在母语学习中找到相应的语法范畴),教材只给出了汉语中相对应的术语。然而考虑到汉语语法及其语法范畴的特异性,有时直接翻译也会给学习者造成误导。这就要求在教学过程中,适当普及基本的语法知识,排除认知理解障碍。

在第三种呈现方式上,语言点出现了,对于相对应的语法术语教材会做不同的处理。如前所述,“存在句”被替换成“表示存在的句子”,“程度补语”被作为“‘得’字句”呈现。教材中语法点的讲解要求管用、简洁、易懂,对于术语来说,“程度补语”尽管语义明确,但因涉及“程度”这种逻辑概念的词,很容易给学生造成困扰;而替换成“‘得’字句”尽管牺牲了语法意义的明晰化,但在形式上对句子格局有提示作用。同理,“‘把’字句、‘被’字句”的语义复杂繁多,但形式上有特定的标记词,因此显示出特殊的高透明度。所以,对于“存在句”或是“表示存在的句子”这样的术语,可以从形式入手,替换为“‘有’字句”可能更为合适。尤其是初中级阶段,由于需要学习的语法现象多是术语所对应的典型现象,因此用标记词来命名术语更具透明度,更便于讲解和操作。可资参照的是,相对于“‘把’字句”,“处置式”显然是不宜呈现于汉语教学的。

两套教材术语呈现方式的不同主要在于两者在同一术语的呈现方式上有所不同。如下列术语在《新实用》中做了讲解而在《发展》中直接呈现:“简单趋向补语、数量补语、动量补语、可能补语,形容词谓语句、动词谓语句、主谓谓语句、正反疑问句、省略式疑问句,‘是’字句、无标志被动句、‘被’字句、复句”。这一类别的术语大部分都是某一大类的下位术语,如“简单趋向补语、数量补语、动量补语、可能补语,正反疑问句、省略式疑问句”,语义和用法上与其分别对应的上位术语“趋向补语、补语、疑问句”差别不大。《新实用》对于讲解的术语,都将其安排在教材每课的“语法”部分,即作为语法点介绍。《发展》对于这些直接呈现的术语,将其有的放置在“综合注释”中,有的放置在每单元的“语言点小结”中;有的放置在随文的“脚注”中,举例说明何为该术语,而非讲解。原因可能在于有些教材注重语言的结构、功能,语法讲解部分比重较高。由此可见,语法术语的呈现方式也与教材类型相关。

三、语法术语安排的若干基本原则

通过上述考察与比较,我们不难发现两套教材在语法术语安排上主要涵盖这两个方面:选择哪些语法术语呈现;选择怎样的方式呈现。这给我们讨论汉语教材语法术语安排的基本原则带来很多启示。下面我们就对外汉语综合课教材中如何选取语法术语、如何呈现语法术语简要论及若干基本原则。我们这里虽然针对的是语法术语的安排,其实其他语言层面的术语安排也大体需要考虑这样一些原则。

(一)基本层次范畴原则

既然术语选用时“必要的不躲,不必要的不用”,那么,何谓“必要”,就是问题的关键。通过考察发现,表达“基本层次范畴”的概念往往就是必要的,需要优先处理的。

简言之,基本层次范畴(basic-level category)指的是在人类认知中形态最简单,区别最清楚的概念。这个层次上的范畴成员具有感知上的相似的整体外形,属于同一类别的成员,可引起人们在行为上有大致相同的反应(张敏,1998)。语法术语也是分层级的,有基本层次的,有非基本层次的。如词类下“名词、动词、形容词、副词”、句子成分下的“主语、宾语、谓语”等都就属于基本层次范畴,世界上大部分语言都存在这类术语所关联的现象,具有认知显著性,学习者基本能够直观感知到其典型用例。习得这些基本层次范畴的术语,也有助于向其他层级的概念、范畴扩展。因此,词类、句子成分这两类术语系统也都较为系统地呈现在了两套教材中,并且呈现的方式都是统一用英语中对应的术语(甚至是缩略的形式)给出,这是由学习者习得规律、认知特征所决定的。

两套教材在具体处理上的不同点在于各个小类要不要再细分,即对表达非基本层次范畴的术语的选择和处理。如《新实用》在“名词”这一类下再细分,呈现了“地点词、时间词”和“方位词”,而《发展》在“名词”类目下细分呈现了“集合名词、时间名词”。[2]可是不管怎么细分,都不影响“名词”这一处于基本层次范畴的术语出现,也正因为基本层次范畴内的术语具有用法上的“典型性”和“原型性”,学习者通过对这一层次范畴内术语用法的掌握,就能相对便捷地拓展到对其下位层级术语的理解及对相应语法项目的使用上。

(二)相对透明性原则

表达基本层次范畴的术语在不同语法学体例中具有相通之处,其典型现象在不同语言中通常具有相应的句法表现,即体现为语言共性。然而,语法术语系统中更多的则是表达非基本层次范畴的术语,或者说具有语言偏向性的术语,如词类下面的特殊小类(如“区别词/非谓形容词”)、特殊句式及特殊的句子成分等。表达这些范畴的术语的选择和呈现需要有新的指导性原则。这一系列术语的选取或者术语呈现方式的协调,我们试图通过提出“相对透明性原则”来予以引导。

术语本身作为目的语的一个个词或短语,由不同词素或词组成,自身有透明与否(即是否“见字明义”)的问题。[3]对学习者而言,有的透明度较高,如“‘是’字句、‘有’字句”,有的透明度较低,如“兼语句、连动句”。就语法术语来说,由于它作为元语言层面的特殊性,对其“见字明义”的要求则是语法术语对语法项目的概括能从组成它的结构形式上大体“一目了然”。语言项目通常包括两个方面内容,一是形式表现,二是功能意义。对于初学者来说,构成语法术语的词素或词通常比其目前阶段所学的单词或短语要难理解,为了让术语起到它构建知识体系的作用,最好的方式就是术语中的关键字或词能够相对充分地激活他们脑中术语所对应的相关的语法知识,而完成这一目标最直观的方式则是从形式入手。所以,我们进一步提出在语法术语的选取和呈现方式上,采取形式透明度第一,语义透明度第二的策略。例如,两套教材在句式上都共同呈现术语了“‘是’字句、‘把’字句、‘被’字句”,这些句式术语背后涵盖的语法意义比其字面意义要复杂得多,从句式的结构出发来定义和选择术语,可以让学习者,特别是初学者对这个语法术语的“所指”是什么一目了然。同理,上述比较中,句类系统下的术语在两套教材中出现的情况不一,是因为作为语义表达的句类术语“陈述句、疑问句、感叹句”和“祈使句”,被比它们更直观、更显眼的标点符号和语气词这些表面的形式所代替了,所以它们是否呈现并不影响教材的整体语法知识结构。

另一方面,《发展》中的“程度补语”被作为“‘得’字句”术语呈现,也正是形式透明度第一的体现,尽管牺牲了对语法项目的语义功能的提示,但却在形式上清楚直观,发挥了术语的作用。《新实用》中“存在句”被替换成“表示存在的句子”,对于初学者来说,这样的术语替换并不能提供多少可理解性地帮助,而在《基础汉语》(商务印书馆,1971年)和《汉语课本》(北京语言学院,1977年)中,采用的则是“‘有’字句”来表示存在,这样从结构形式上就能说明句子的特点,便于教学,也便于学习者掌握。

有所特殊的是“连动句、兼语句、被动句”等术语,由于形式上没有统一的标记,在失去形式标志的情况下,我们需要具体问题具体分析。如“连动句”这一术语是以其对应的语法项目的语义层面来命名的,而“兼语句”则以其对应的句法构造的形式层面命名(一身兼二用)。这两个术语在《新实用》中均一一呈现,而在《发展》都没有出现,而两者都是不同角度透明性的表达,能在某种程度上被学习者所认知,如何取舍,与教材编者对知识结构的安排和对认知机制的理解也有一定的关系。

需要说明的是,每个术语实际上都是“形式-意义对”(form-meaning pair),即都具有构式性(constructionality),因此并不能严格地根据术语名称就能推断出它所关联的语法点和所指涉的语言现象。这里所言的透明性,只是就大的便于理解和习得的可操作性原则而言。

(三)相对系统性原则

语言是一个系统,反映语言现象系统性的术语自然也体现出某种系统性:既有一定的系统性,这种系统又具有相对性。术语的系统性可从广度和深度两个角度来认识。

术语系统的广度指所用术语是否涵盖了汉语本体知识的基本概貌,如语法术语系统是否呈现了词类、句类、句式、句型、复句等类别的基本术语。这方面在很大程度上取决于教材本身的类型。近年来,关于教材类型的争论主要体现于是以功能为纲还是以结构为纲。刘珣(2002)提出“以结构为基础恐怕仍是汉语作为第二语言教学的根本规律”。这种主张反映在教材术语的安排上就是,相对于《发展》,《新实用》呈现的语法术语广度方面系统性强,甚至多出了整套“句群”系统的语法术语。[4]

术语系统的深度指的是在术语范畴的层级性问题,涉及对术语所指现象概括的颗粒度问题。如“补语”作为基本层次范畴是“句子成分”的下位术语,其自身下位术语有“数量补语、可能补语、状态补语、趋向补语”等等,“趋向补语”下面又可细分为“简单趋向补语、复合趋向补语”第四层术语,这四层是否都要呈现,如果不是,层级性如何把握?

术语安排和呈现的“相对系统性原则”主要体现于术语系统在深度上的相互关联。总体而言,同一语法范畴内下位术语的呈现要体现某种平衡性,可以多层级,但应避免具有对称型、对应性内涵的下位层次术语只见其一,不见其他,否则就失去了划分层级的效度,也不利于学习者构建知识框架体系。比如《发展》在“形容词”这一范畴下只呈现了“状态形容词”,与之对应的“性质形容词”似宜出现;在“动词”的范畴内只呈现了“及物动词”,“不及物动词”应该呈现。同理,呈现了“简单趋向补语”,最好也呈现出“复合趋向补语”;呈现了“动量词”似也应呈现“名量词”,等等。至于呈现的顺序及方式应参考第二语言习得规律,但教材整体上的语法术语概貌要体现相对系统性。当然,这是就整个术语系统而言,不是具体每课、每个语法点的安排。

这里有一种特殊情况。例如“补语”的下位术语有“结果补语、可能补语、数量补语、程度补语、趋向补语、情态补语、时量补语、动量补语”,这些补语是否都一一呈现?我们认为这类问题要兼顾术语所指现象频率高低以及上文所谈到的相对透明性原则加以取舍。

语法术语的系统性问题很大程度上受教学语法体系的影响。语法术语是语法体系的节点,呈现在学习者面前的就是语法体系知识的线索。李泉(2016)提出对外汉语教学语法体系建立的核心标准应是:详尽、实用、协调、简单。当然,有些术语未曾出现在教材中,并不表示其所匹配的语言点被排除在该教材的语法体系之外,同时由于术语的元语言性,教材中的语法术语也无需完整呈现教学语法的体系。但是为了让教材中的术语相对成系统,语法术语中各个范畴下的“姐妹术语”也要考虑到彼此间的关联和协调,尽量避免顾此失彼,应在有用、好用的基础上体现系统内部的相对平衡,这样才能勾丝成线,形成一张实用有形的概念之网,圈住学习者大脑中的语言核心知识。

以上三项原则可以说是关于教材中语法术语选取和安排的指导性原则。教材中的语法术语不可或缺,但又不可泛滥。在选取上,首先遵循基本层次范畴原则,将语言学中最基本的概念通过术语教授给学习者,这类基本层次范畴的语法术语主要属于汉语词类和句子成分范畴,帮助学习者了解汉语语法基本单位的框架,构建最基本的语法知识体系。在句式、句类、复句这些语法范畴内的术语选取和呈现方式上,遵循透明性原则,形式透明第一,语义透明第二,让术语呈现的方式更为简洁、直观,对于形式与语义两方面都不太透明的术语,要衡量知识结构与认知机制之间关系加以选取。同时以相对系统性原则作为参照,注意同一语法范畴内的下位术语之间的照应,不能失去必要术语之间的系统关联。

四、余 论

基于对两套综合课教材中语法术语呈现情况的考察,我们从汉语语法项目的特点和学习者的认知规律的角度,对如何选取对外汉语综合课教材中的语法术语、如何呈现语法术语等方面提出了三条基本原则。当然,仅从这些角度或许并不能涵盖教材“语法术语”所有问题,仍需借鉴第二语言习得理论,不断吸收汉语本体研究、认知理论、心理语言学等学科的研究成果加以改进。我们提出这些问题与原则,希望进一步引起大家对相关问题的重视,以期为第二语言学习者们提供切实的帮助。

注释:

[1]郑述谱(2001)指出:“语言学术语具有两重性,它既是语言学的研究对象的组成部分,又是语言学研究的元语言。”由于本文是就语言教学中术语的性质而论,因此所论及的双重性与此有所区别。

[2]仔细揣摩,这两套教材之所以在“名词”下又列呈某些相关术语,概因这些术语所指称的语言现象具有汉语语法系统的特殊性,需要做出专门的讲解。因此,引入相关术语,有时也是为了解说问题的方便。

[3]这是当下方兴未艾的构式语法特别关注的方面。构式语法将每个语法单位都看成一个形式和意义相匹配的构式,典型的构式都有不同于其组成成分的特征(Goldberg,1995:4)。作为原型范畴的“构式”,不同构式之间存在着透明度的差异;对透明度的分析,可以从形式、意义以及形义匹配关系这三个角度来考察(施春宏,2013)。就其本质而言,每个术语实际也都可看作一个“构式”,因此可以从透明度来认识。

[4]有一个现象,作为汉语语法基本单位的“语素(词素)”都没有呈现在教材中。这主要是因为,就交际而言,最基本的、最自然的感知单位就是词和句子,这也是外国学习者真正需要掌握的,而且汉语的“语素(词素)”在直观感知上又跟“字”相当,单个语素常是单个汉字。所以“语素(词素)”这一概念的未呈现是有理可据的,语言本体系统的体系性和语言教学术语的系统性,并不存在严格的对应关系。

程 棠:《对外汉语教学目的、原则、方法》,北京:北京语言大学出版社,2000年。

冯胜利、施春宏:《三一语法:结构·功能·语境——初中级汉语语法点教学指南》,北京:北京大学出版社,2015年。

国家对外汉语教学领导小组办公室汉语水平考试部:《汉语水平等级标准与语法等级大纲》,北京:高等教育出版社,1996年。

胡培培:《对外汉语教学语言规范研究》,内蒙古师范大学硕士学位论文,2004年。

李 泉:《对外汉语教材研究》,北京:商务印书馆,2006年。

李 泉:《对外汉语教学语法体系:目的、标准和特点》,《国际汉语教学研究》,2016年第1期。

李 泉:《发展汉语》,北京:北京语言文化大学出版社,2002年。

李晋霞、李宇明:《论词义的透明度》,《语言研究》,2008年第1期。

李晓亮:《对外汉语教材的几个问题》,《世界汉语教学》,1996年第4期。

刘 珣:《新实用汉语课本》,北京:北京语言文化大学出版社,2002年。

刘 珣:《对外汉语教育学引论》,北京:北京语言文化大学出版社,2000年。

刘 珣:《为新世纪编写的<新实用汉语课本>》,《暨南大学华文学院学报》,2003年第2期。

吕文华:《对外汉语教学语法讲义》,北京:北京语言大学出版社,2014年。

施春宏:《对外汉语教学本位观的理论蕴涵及其现实问题》,《世界汉语教学》,2012年第3期。

施春宏:《句式分析中的构式观及其理论问题》,《汉语学报》,2013年第2期。

张 敏:《认知语言学与汉语名词短语》,北京:中国社会科学出版社,1998年。

赵金铭:《论对外汉语教材评估》,《语言教学与研究》,1998年第3期。

郑述谱:《关于术语及术语学》,《外语学刊》,2001年第2期。

郑述谱:《试论语言学术语的特点》,《外语学刊》,2006年第3期。

朱晓农:《方法:语言学的灵魂》,北京:北京大学出版社,2008年。

Goldberg,Adele E.Constructions:AConstruction Grammar Approach to Argument Structure.Illinois,Chicago:The University of Chicago Press,1995.

Grammatical Term Arrangements in TCFL Textbooks of Comprehensive Course

NING Yingqi&SHIChunhong

(Faculty of Linguistic Sciences,Beijing Language and Culture University,Beijing 100083 China)

Though often being a focus,there is still no relatively systematic investigation and analysis onhow to select and arrange the grammatical terms in Chinese textbooks for second language teaching.The nature,mode and limits of grammatical terms,which play the role as scaffolding in TCFL(Teaching Chinese as a Foreign Language),have never been fully discussed.With consideration of the above problems,this paper examines the usage of grammatical terms in two TCFL textbooks of comprehensive course,and proposes some principles regarding the arrangement of grammatical terms in those textbooks,including the principle of basic level category,the relative transparency principle and the relatively systematic principle.Those principles are based on the characteristics of Chinese grammatical items and the cognitive ability of the learners,aswell as the comparison of the contentand theway to present the grammatical terms in the above two textbooks.

comprehensive course textbook;grammatical term;term selection;presentation of term;basic principle

H195.4

A

2221-9056(2017)03-0293-09

10.14095/j.cnki.oce.2017.03.001

2016-06-22

宁颖琦,北京语言大学语言科学院,语言学及应用语言学研究生,研究方向为现代汉语语法和汉语国际教育。Email:329738293@qq.com

施春宏,北京语言大学语言科学院教授,文学博士,研究领域涉及句法学、语义学、词汇学、应用语言学及理论语言学。Email:shichunhongblcu@163.com

本项研究得到国家语委“十二五”科研规划2015年度重点项目(ZDI125-39)、国家社科基金项目(15BYY001)、国家社科基金重大招标项目(12&ZD175)的支持。本文在写作过程中曾蒙胡培安先生指教。谨此一并致谢。