尼古拉斯·库克论艺术与科学的交汇①

2017-06-28上海音乐学院音乐工程系上海200031

杨 健 (编 译)(上海音乐学院 音乐工程系,上海 200031 )

尼古拉斯·库克论艺术与科学的交汇①

杨 健 (编 译)(上海音乐学院 音乐工程系,上海 200031 )

对于音乐表演的研究是不同学科间的一个交汇点。在这个讲稿中,库克教授将探讨一些已经被用于研究表演的科学方法,并将它们置于有关数字人文持续争论的更大背景中。本讲稿选用了舒伯特《降G大调即兴曲》与肖邦《玛祖卡》作品63之3等作为案例研究,以讨论计算机科技如何为深入聆听与语料库分析的结合提供便利,以及这种方法能够告诉我们关于表演中文化意义的何种信息。

音乐表演;定量分析;科学实证;增强聆听;乐句拱形

引 言

我最近完成了一项重要的课题,这项课题开始于2004到2009年间主持的一个研究中心,而后通过一本相当厚重的书而达到了顶点。其中的目标是草拟出西方“艺术”音乐可能会呈现出的景象,如果把演奏而不是乐谱放在其中心的话。音乐学在十九世纪根据文献学的样式发展起来:它基于对历史文本的编辑,通过去除后来的评论和编著者带来的增补和误读,以达到对历史文本原始情境的重建。简单地说,音乐学以一种写作的方式来解释音乐。当然,乐谱可以被演奏,就像诗歌可以被朗读一样。但是基本的假定在于,音乐的主要存在形式是在纸上的:乐谱在先,而演奏在后。演奏还不是音乐的完整组成部分。用解构主义的语言来说,它是一个替补(supplement)。那么,当初我课题的整体目标,是想找到一种理解音乐的方法。这种方法基于把演奏放在优先的位置上,或者也许更好的情况是:这种方法基于乐谱和演奏形成一个单一文化系统的想法,这就有点像天文学中的双子星系统。在某种程度上,这相当于要重新改造音乐学,而在我那本有点过于厚实的著作中,我探索了一些很不一样,但却具有补充性的进展,以探讨“音乐作为表演”(这可以在该本的副标题上看到,图1[1])。

一、音乐表演研究中的定量分析方法

今天我想只拉出其中的一条线索,也就是定量方法的使用——这些方法传统上已经被硬科学(主要指自然科学)以及社会科学中比较硬的品种所使用,而不是在艺术与人文学科中被使用。先跳到我的一个结论上来:一种科学的方法只能告诉你关于音乐作为文化实践或者人类体验分支的有限信息,这就是为什么我把科学方法作为好几种补充方法的其中之一,以用来对付音乐这种复杂且多层次的现象。但是我希望能够说明,有一些事情只能通过科学的方法来做。接下来,我将通过一个普通的观察来作为我的论证。

音乐学家们习惯使用适合于数据贫乏领域的研究方法,例如中世纪复调音乐。其中,全世界现存的原始资料或许可以明白地堆放在一个大餐桌上。但是他们在音乐的另一些领域中也如此操作,而在这些领域却有多得多的数据资料。这就导致了一种自我强化的过度集中:集中于全部数据储备中的很小样本,我们可以把这个很小的样本称作经典文献(canon)。很多数字图书馆是基于广为传播的音乐呈现语言,而随着这些图书馆的发展,我们开始看到更多基于记谱的语料库研究(corpus studies),尽管它们至今肯定还不是主流音乐学的组成部分。然而,表演为数据富集的方法提供了大得多的余地。这一部分是因为存在着超过一个世纪的商业录音宝藏,其中,在主流曲目范围内可以毫不夸张地说,有着数百个不同版本;另一部分是因为表演的各个显著方面,在一定程度上都可以用非常简洁的编码来进行捕捉(至少就对于键盘音乐的关系来说,MIDI是一个明显的例子)。这相应地意味着,从表演中提取的数据——例如,关于速度、力度或发音法的数据——是经得起量化分析检验的。事实上,我们难以想到另一种创造性的实践,它具有深刻的文化性,能唤起强烈的情感与美学意识形态,且还经得起量化调查研究的考验。

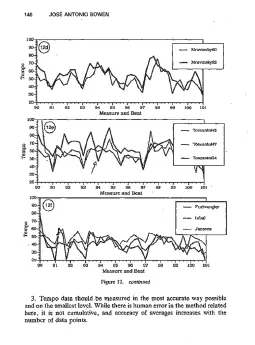

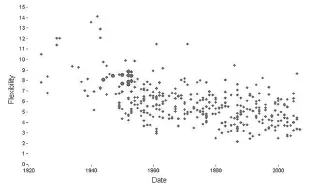

有一种针对演奏的定量方法,在过去的二十多年里,已经在音乐学和更加特定的音乐分析中有所进步:这包括提取速度——也就是在演奏进程中拍点时值的变化模式——然后要么用图形的方式展现出来,要么借此进行简单的统计分析。图2是一个图形呈现方式的例子,来自于一篇何塞•鲍恩(José Bowen)的文章:这是一张速度图表,它意味着横坐标的每个数据节点表示拍点的位置,而拍子的长度由纵坐标表示——这已被转换为节拍器标记,你可以看出更高的位置意味着更快。而关于统计学的分析,图3是一张从埃里克•格鲁宁(Eric Grunin)的“英雄”交响曲网站上截取的分布图,其中表现了贝多芬的“英雄”交响曲从19世纪20年代到现在以来的录音,在速度弹性上的程度。其中,弹性被定义为将音乐分割成片段,然后比较每一片段与整体的平均速度。每一个点表示一个不同的录音,并用红色标记了富特文格勒的录音。其中,可以看到,它们相对于大多数其他指挥家的录音,以相当大的弹性速度为特征。的确,这些图表可能在数学上是对的,但是却不一定意味着它们在音乐上是有效的。很明显,这种统计的方法有着很大的欠缺。比如,在“英雄”交响曲中,同样的平均速度可能意味着指挥家以恰好同样的速度艰难迈步来贯穿始终,或者是以极度疯狂的速度与不朽的静默停顿来交替进行。换句话说,我们不能保证这样的方法可以与作为体验的表演品质相联系。

图1.《超越乐谱——音乐作为表演》的封面

图2.鲍恩的速度图表

图3.格鲁宁的速度弹性散点图

然而,这并不一定意味着你不能从它们得出具有音乐性的重大推论。我提到了我的研究中心,这个中心的名字叫“魅力”(CHARM),这是“录音音乐的历史与分析研究中心”(AHRC Research Centre for the History and Analysis of Recorded Music)的首字母缩写。其中,有一位研究者克雷格•萨普(Craig Sapp),使用了一种相关性技术,基于肖邦玛祖卡录音组合的速度数据,他发现了与年代、国籍或者师承关系具有或多或少一致性的组别。这是他预料之中的发现。而在他的这项工作过程中,那些他不曾预料到的事实在于:他不断发现在乔伊斯•哈托(Joyce Hatto)与另一位钢琴家尤金•因迪克(Eugen Indjic)的录音之间,具有让人难以置信的高度相关性。

如果你当时住在英格兰,你很可能已经看过维多利亚•伍德(Victoria Wood)的电影“亲爱的哈托小姐”(‘Loving Miss Hatto’),该电影播出于2013年圣诞假期的电视黄金时间。而如果你看过,那么你可能已经猜到发生了什么。以哈托名义发布的肖邦玛祖卡CD,由音乐会艺术家(Concert Artists)这样一个属于她丈夫威廉姆•巴林顿-库普(William Barrington-Coupe)的品牌出版。而这些CD实际上是对另一位钢琴家因迪克早年录音的非法重新发行——只是巴林顿-库普改变了音轨的顺序,在其中一些录音中稍微改动了速度和录音声学特点,并且帮助改正了一个音轨(因为因迪克当初把反复的方式搞错了)。在被曝光前,萨普就已经发现了后来成为了著名的哈托骗局的最早证明,涉及以哈托的名义欺诈发行的超过100张CD。

如果人们觉得这场骗局被揭露出来,是由于某人往他的iPod里面放入了哈托的录音,然后iPod的Gracenotes软件识别出录音从何而来,那只是因为在这件事情爆发时,我们的大学仍然在担心向公众公开的法律问题。不过,虽然失去了这次机会,我们发现自己还是成了一场媒体风暴的中心,并且根据古典音乐在线论坛来判断,很多人对CHARM产生了这样的印象:它的目的是为了侦查违法录音。这当然不是,而这种法庭宣判式的音乐学与我所理解的音乐学几乎没什么关系。音乐学的关切点应该是在其文化的环境中去理解音乐,并且通过对音乐的研究来得到对那种文化环境的更好理解。

二、科学实证手段在人文艺术学科中的作用

因为研究者从不同的学科来到实证的演奏分析,同时为了不同的目的来使用它,并基于不同的假定和设想,这就带来了混乱。例如,由于我所提及的文化深度与易于量化调查的原因,音乐心理学家被吸引到演奏分析中来:他们主要对普遍原则感兴趣而不是个案中的特定品质。实证方法也被音乐信息检索(Music information retrieval,缩写为MIR)的研究者所运用。然而,他们的方法更加实用:例如,他们有兴趣去开发算法,来进行自动化的乐谱校准或者对听众的品味进行建模。这是音乐推荐系统的基础,该系统使得在网络上数字音乐爆发式增长的情况下,消费者能够找到他们想要的音乐(与此同时,音乐企业也变得越来越关心销售类似于这样的服务,而不是销售音乐本身)。MIR实际上是计算机科学的一个应用领域,并且一些计算机科学家已经为了开发并评估诸如数据挖掘和人工智能之类的方法,而从事对演奏录音的研究。

不同的研究者在同一个领域工作,并且可能使用同样的技巧方法,但是却在不同的认识论假定的基础上,带有着不同的目标。目前的这种状况,总的说来令人担忧且容易带来误解。表演研究也不例外,尽管根据我个人的经验,采用实证方法的音乐学家、音乐心理学家与计算机科学家之间的互动交流,经常是让人兴奋且富有成效的。困难大多是出现在那些更传统的音乐学家身上。他们反对在表演分析或更普遍的音乐分析中使用实证的方法,这么做的依据在于:量化的手法不可能告诉你关于文化构建与协商层面意义的任何东西,例如约翰•戴斯里奇(John Deathridge)就写道:

有限的收集以及数据测量,过于频繁地被当作是针对音乐实践的研究,在阿多诺对它们进行令人振奋的提炼解读时,他有效地对现代音乐表演的贫乏性以及在不知不觉中反映它的肤浅实证调查进行了宣战[1]327。

而理查德•塔鲁斯金(Richard Taruskin)认为,分析方法总的说来:

将观念变为对象,然后将对象放到人的位置,这是基本的现代主义谬误——这可以称为一种物化的谬误。它培养着进一步的谬误,让人忘记表演、哪怕是录音的表演,也不属于事物(things)而是行为(acts)[1]327。

实际上,同样的反对也可以在整个普遍意义上的数字化人文学科中被找到。我将针对文学研究做一些论证。我并不在这里讨论诸如文献索引或者唱片目录之类的在线资源,也不是关于电子书,甚至不是对归因理论的计算化处理(这是在文学和音乐领域进行人文学科计算处理的最早应用之一):它们可能不是文学研究主流的组成部分,但是它们实际上并没有争论。我要谈得更多的是关于以批判性理解为目的的实证与统计手段。斯蒂芬•拉姆塞(Stephen Ramsay)将主流文学研究中对计算方法认同度的缺乏,归咎于对不恰当科学典范的频繁祈求。例如,当计算分析被宣称用来“核实”批评性假定时:拉姆塞指出批评性的洞见是一种“深刻主观性”的东西,而不是客观可核实的数据。与此相关,在数字人文学科学者中还有一种没有好处的趋势,他们将自己的方法看作是凌驾于传统方法之上,而不是某种补充。正如佛朗哥•莫雷蒂(Franco Moretti)所建议的那样,传统的细读法(close reading)已经被他所号称的“远读法”(‘distant reading’)所淘汰:他所谓的“远读法”意味着从庞大的文本全集中提取出统计学模式,与格鲁宁对“英雄”交响曲所做的处理相差无几。

相比之下,拉姆塞把他自己的“算法批评”(‘algorithmic criticism’)称为一种顽皮的方法。他设计出这种方法来通过对文本的有原则变型或陌生化处理,以激起新的批评性回应。因此,这是一种对传统细读法的补充。他认为,用这种方法,以杰罗姆•麦甘(Jerome McGann)的话来说:“我们被带到了一种批评性的位置,其中我们能想象到一些关于文本的事物,这些事物我们之前不知道,并且或许也不可能通过其它方法所了解”[2]34。这就与威拉德•麦卡蒂(Willard McCarty)的断言产生共鸣,他认为计算模型的价值在于它们能够提升批评性读解过程的能力,正如他所言:“在这个过程中关键的不是模型,而是在建模者手中它的完成式迭代(perfective iteration)。真正重要的不是模型而是模型的构建”①http://www.mccarty.org.uk/essays/McCarty,%20Steaming%20down%20the%20sunlight.pdf。。

三、舒伯特《降G大调即兴曲》与“增强聆听”

当人们处理的不是文本而是演奏,或者是呈现演奏的录音的情况下,这可能是更加中肯的观点。我将把美国钢琴家佩拉希亚(Murray Perahia)在1982年的录音中演奏舒伯特《降G大调即兴曲》作为开始。在它最初的32小节,我希望你能够听到他多么认真地奏出舒伯特音乐中每四小节或者八小节的句子。典型情况下,当他进入乐句时变得更快更响,而当他走出乐句时则变得更慢更弱。他用如此的方法来细致地勾勒出乐句,以至于它们形成了可以清晰察觉到的框架。对应这个框架,你可以听到轻微但却生动的延长或者动态的强调,通过这些因素他突出了表情的瞬间。这是一种演奏的风格,这种风格在20世纪晚期很典型,与佩拉希亚招牌式的圆润与美丽音色交相辉映。

但是,人们并不总是像这样演奏即兴曲。这里用来说明观点的是一个制作于1905年的钢琴卷筒录音,由最著名的世纪之交的钢琴家之一,尤金•达尔伯特(Eugen d’Albert)演奏。同样,我将播放最初的32小节。鉴于佩拉希亚在谱面的乐句附近组织他的演奏,达尔伯特更加倾向于让乐句的结构来自我实现——它能够做得很好,既然它毫不含糊的写在音乐中。取而代之的是,他的基本策略是在一系列的拍点上放慢,以瞄准并奏出一些特别富有表现力的瞬间,而这些瞬间可能在乐句中的任何地方。他将最初的八小节作为一个乐句来演奏,但是从那以后,他的演奏穿过了乐句的分界处,而只是在32小节处,他的演奏才回到了乐句的自身结构。即使那样,他还多做了一点点渐慢来强调终止的感觉,而不仅仅是在一个启动终止运动的音上做一个简短的表情性延长——他不需要这么做,舒伯特已经做得很好了。

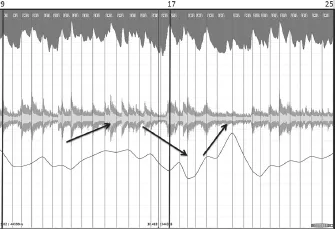

我怀疑你们能否将所有这些与我刚才播放的音乐联系起来,我可以通过使用速度图表来让我刚才说的更清楚一些。所以,图4是刚刚听到的达尔伯特录音中的连接句片段(你们可以看到,我已经选择了第9到24小节)。那些顶上参差不齐的波峰表示力度数值,但是我不准备讨论他们。我关心的是速度控制,这是用线条图来表现的:这是一个时值图,也就是说图形中的更高意味着更长,换句话说更慢的速度。在第9、17和25小节处的粗线条表示乐句的划分,而如果这是佩拉希亚的演奏,那么你将看到与乐句相符的或多或少的拱形形状。但是你可以看到达尔伯特并没有在它们的附近来塑造他的演奏。取而代之的是,你可以看到向着第14到15小节的长过程放慢,为了抽取出其中的表情——想象这是徒步或骑车上山坡——然后达尔伯特靠着惯性穿过了在16到17小节之间的乐句划分,用一种现代钢琴家会避免的方式,吃掉这个分割线,并且最终通过那巨大的延长,他从19-20小节中的倚音和解决中充分榨取了表情。

图4.波形图与速度曲线

但是,我们仍然有一个先前提到过的问题——如何联系静态的图表与动态的音乐体验。幸运的是,有一个简单的方法来联系这两者,那就是把图表与播放环境合并起来,这样图表与音乐可以同步运动。几个月前,杨健博士推出了一个在线应用可以实现这些功能,网址是http://www.vmus.net。然而,我在Vmus出现之前就开始工作,我使用了一个叫做Sonic Visualiser的软件来做这个。图4就是从这个软件中截取出来的画面。可以看出,我已经加了一些标签来表明达尔伯特通过他的速度变换来创造的一些效果。我希望这些图表能让大家更容易去感觉到那个比喻:疲倦地跋涉或者骑车爬上一个斜坡,变得越来越慢,然后当你到达了顶点,再放松并依靠惯性滑下山坡(十九世纪的音乐理论家和教师马蒂斯•露西[Matthis Lussy]在描述表演时,恰好使用了同样的疲倦跋涉)。这种方法能够帮助研究者更清楚地听到达尔伯特如何去塑造自己的演奏,以便从他所领会的特定表现瞬间中榨取出最大化的情感效应。

这张图并不意味着很多可以被当做产品——也就是分析过程之结果的东西:它的意义更在于这个过程本身,在它所促进的分析性聆听中。正如麦卡蒂所说,关键的不是模型,而是模型的构建。或者换句话说,这些图表——就像其它音乐分析的呈现——并不是作为事物来表示,而是以它们所促进的聆听行为来作为表达方式。这就是我对塔鲁斯金的回应。至于戴斯里奇,我希望在这次讲座的结尾,你们会同意:表演实证调查研究并不一定是肤浅的。使用这种方法,科技被用作了一种训练细致分析性聆听技巧的方法,以至于过了一段时间后,你会变得能够听到更多的东西,即使在没有图表的情况下。但是,这还不是使用像Sonic Visualiser这种可视化与播放系统综合环境的唯一作用。它让我们更容易去折腾录音,所有那些你在处理乐谱时认为理所应当的事情,却不能用CD机来实现:直接到36小节;跳到音乐的不同位置以进行比较;或者比较不同录音的同一位置(Sonic Visualiser可以自动对齐同一乐曲的不同录音,以便能够在播放时在彼此间切换)。通过与“增强现实”的科技与实践类比,我喜欢把这种方法称为“增强聆听”(‘augmented listening’),并且我把它看作是细致聆听(close listening)的一种更加强大且灵活的版本,这位于传统音乐学的核心。

四、肖邦《玛祖卡》作品63之3与“乐句拱形”

我不想讨论关于处理录音的方法,在这场讲座的最后一部分,我想说明如何能够用这些方法去说出一些关于音乐与文化之间关系的有趣事物。我将通过使用一种方法来实现这个目标。这种方法在一定层面上让人想起埃里克•格鲁宁的英雄交响曲散点图,但是却基于比平均速度或者弹性测量更容易被感知到的方面。这就是乐句拱形(phrase arching):当你进入一个乐句时演奏得快些响些,而当你走出一个乐句时演奏得弱些慢些的趋势。以肖邦作品63之3的开头为例,在英格涅•弗里德曼(Ignaz Friedman,他是一位传奇的波兰钢琴家,特别以对玛祖卡的演奏而闻名)于1923年的录音中,乐句拱形非常少。与此相反,著名的俄罗斯钢琴家兼教师海因里希•涅高兹(Heinrich Neuhaus)在第二次世界大战后不久的录音中,却有着非常强烈的乐句拱形:速度、力度以及作曲层面的分句都步调一致地锁定在了一起。

目前,诸如尼尔•托德(Neil Todd)等心理学家已经把这种在涅高兹演奏中所听到的乐句拱形,视为有表现力的(也就是说“有乐感的”)演奏的核心属性:托德开发了一个计算机模型,这个模型用乐谱作为输入,连同在多个层面上对乐句结构的分析(2、4、8小节,以此类推),并在这个基础上输出速度地图,其中每个句子通过一个合成的时间控制与力度曲线来表现。他使用了我之前播放的舒伯特即兴曲作为例子。而如果你用他的模型生成的速度地图来控制一个无表情的MIDI文件,将得到如下结果:它完全是机器生成的,没有任何人情味的投入。若与我之前播放的佩拉希亚的录音进行比较,这是在一个无表情的MIDI之上进行的让人印象相当深刻的改进,尽管平平淡淡缺乏特征。你可能会说它比MIDI更加“有乐感”——那正是托德所声称的。

不过,心理学家有一个习惯,当他们研究像音乐性这样的东西时,会把历史遗忘在方程式之外。事实上,托德所建议的乐句拱形利用了一般的认知机制,这是自我运动感受的基础。他说,这也就是为什么乐句拱形听起来如此“自然”[3]3459。其中的含义在于,总体说来,音乐性、特别是乐句拱形是由生物性所决定的而不是历史性的构建。在这种情况下,它们应该在任何情况下都保持稳定,只要小于生物进化的时间尺度。既然音乐学家在骨子里是历史学家,这意味着对他们来说,这种生物决定论是让人厌恶的,所以萨普和我就打算——在肖邦玛祖卡作品63之3的大量录音数据的基础上——来看看托德的理论到底有多么符合这些迹象。

我们的方法是从大约八十种录音中提取速度和力度信息,这些录音的年代从1923年到现在,然后对它们进行乐句拱形的分析。这包括开发一种算法,用它来逐句扫描数据,并将它们匹配到上升或下降的拱形中,连同一定范围的可视化效果,用来显示数据的不同方面。我们使用了这个来作为公式的基础,以此产出了对乐句拱形强度的总体估计。随后我们可以绘制出这个强度随着录音时间的变化,在这个散点图(图5)中给出不同的纵向偏移。这张图看上去与格鲁宁的“英雄”交响曲录音的速度弹性图表十分相似,但是却代表了更加显著的聆听体验维度。正如格鲁宁的图表一样,在我的图表中每一个点代表一个不同的录音,但是这个纵坐标表示乐句拱形的强度:所以一个录音在散点图中显得越高,就包含有越多的乐句拱形。

图5.乐句拱形散点图

那么,这能告诉我们什么呢?你可以看到,这种托德所描述的乐句拱形一点也不具有普遍性:尽管两次大战之间的录音也有乐句拱形的元素,但是一直到第二次世界大战以后,速度、力度以及作曲层面的分句才变得紧紧地锁定在一起——而与此同时,包含很少或没有乐句拱形的演奏已经持续到今天。用这种方法,乐句拱形的确是一种历史的风格,同时也在某种程度上是一种地域的风格,不成比例地与俄罗斯或者在俄罗斯受教育的钢琴家,例如聂高兹相联系。简而言之,乐句拱形不是生物性所决定的,而是一种文化的构建,因而它可以根据广阔的文化发展来被解读。因为当今演奏的主导风格是相对平稳中庸的,我们倾向于将诸如乐句拱形这样的表现性实践,视为过去旧风格的留存。但在我看来,乐句拱形风格却恰恰相反,它在两次大战期间预示,并在1945年后结成硕果:我把它看作是对那些现在已被废弃的诸如达尔伯特、弗里德曼等钢琴家风格的一种现代主义复古反应。风格形成于第一次世界大战之前的钢琴家,力图从音乐中的特定部位抽取出尽可能最大的情感效果,导致了一种特别细碎、甚至纠结的演奏效果。

以20世纪中叶的观点来看,这种演奏风格一定显得无可救药得杂乱,就像奥斯伯特•兰卡斯特(Osbert Lancaster)在1939年所描述的世纪之交爱德华时代室内装潢的小装饰物那样(这来自于一本书,其中绘制了英国家庭室内装饰的风格继承)。相比之下,在乐句拱形中所呈现的美学因素,是一种简化,正如兰卡斯特所说的“功能性”(‘Functional’)内饰。无论是室内装饰、建筑还是时尚设计,现代主义分两波浪潮席卷了欧洲。第二次世界大战前后,其中的流行词汇包括清晰、诚实、结构与朴素。1924年的《时尚》杂志推出了一项来自巴黎的报告:“朴素。这是首要的东西。一件优良的服饰,好的设计、漂亮的剪裁,在构建中带着单一的理念并且只有给它带来性格的修边……作为规则,越简单越好。”[1]212时尚巴黎的一个杰出成员便是斯特拉文斯基,当他在他的《音乐诗学六讲》(Poetics of Music in the Form of Six Lessons)中呼吁一种演奏的新观念时,便体现出了相同的价值观。这本书用法语出版于1942年,英语五年后翻译出版:斯特拉文斯基谴责“诠释”(interpretation)这样的浪漫主义想法,他将此描述成“是很多错误的根源,所有的罪恶,所有的误解都将它们自己置于了音乐作品和听众之间,并且阻碍了信息的忠实传递”[1]219。相反,他需要“执行”(execution),也就是说,需要一种谦卑地逐字照搬的演奏风格。这种风格现身于对作曲家乐谱的精确再现。

而问题在于,斯特拉文斯基并没有遵从他自己的禁令,并且自从MIDI发明以后,问题在某些方面变得明显:严格照搬乐谱的演奏,其中每一个mf都同样的响,而每一个四分音符都是每一个八分音符的两倍长度。这样的演奏对于听众来说是难以忍受的,且对演奏者来说也是难以实现的。这也就是为什么音乐记谱总是依靠并且生效于以听觉传递的演奏传统。同时,这也就是乐句拱形风格在战争到来后变得盛行的原因,它化圆为方。它利用了有表现力演奏的现存准则,但是调整并理顺了它们。它淘汰了战前演奏中现在被视为过度主观、个人化与武断的品质。这种演奏强调的是音乐家而不是音乐,误导听众因而侵害了个人审美体验。通过乐句拱形,表现力被从演奏即时流逝的续进中迁移到更加抽象,并且是非个人化的音乐结构层次。它成为音乐本身的表现力——一种忘却自我品质的具体化并忠实于作曲家或作品,这些现在已经嵌入成为了古典音乐文化的永久价值。用这种方法,音乐表演就不只是现代主义文化的一种表现:它是现代主义本身的一个方面,一个现代主义在其中构建与探讨的舞台。

结 语

我引用了拉姆塞,以说明将人文学科中的计算机辅助研究,视为比传统方法更加“科学”或“客观”的错误。而我刚刚描述的这项研究证实了他的观点:我企图在大文化趋势的指引下解释数据。这是人文学科的典型治学方法,着眼于说服而不是证明。然而,实证的、数据富集的方法是它的基础,因为在表演中与在文化的其它方面一样,趋势并不是从个案中浮现的,而是在统计学的层次上。莫雷蒂就小说的历史所阐明的观点跟这个是一样的:“我们必须解释的是作为整体的模式,而不只是很多句子中的一个……个体片段的趋势,如果有的话,会隐藏整体模式,并且只有抽象模式可以带来历史的趋势”[4]。与此同时,这种方法对于反击音乐表演历史中传统人文学科方法的某些混淆之处具有帮助,例如耳朵的顺从性。就像那些唱片评论家一样,胡乱赞美乔伊斯•哈托的最新发布,而先前却在评论以原来钢琴家名义发表的相同录音时一顿痛斥,我们倾向于听到我们期待与需要听到的东西。对于表演风格(例如乐句拱形等)来说,如果它是事物而不是人物因素的话,那么由数据驱动的方法会使得我们在处理个体的能动行为时变得清晰。人们用那种方式来演奏,是因为他们选择了那种方法。

[1]Cook N. Beyond the Score:Music as Performance[M].Oxford University Press,2014.

[2]Ramsay S. Reading machines:Toward an algorithmic criticism[M].University of Illinois Press,2011.

[3]Todd N P M A. The dynamics of dynamics:A model of musical expression[J].The Journal of the Acoustical Society of America,1992,91(6):3540-3550.

[4]Moretti F. Graphs, maps, trees:abstract models for a literary history[M].Verso,2005:13.

(责任编辑:王晓俊)

J602;J604.6

A

1008-9667(2017)01-0092-07

2016-07-23

杨 健(1979— ),江苏镇江人,博士,上海音乐学院音乐工程系教授,南京艺术学院传媒学院兼职硕士生导师,研究方向:西方音乐史、音乐表演研究等。

①本文基于剑桥大学1684音乐教授尼古拉斯•库克(Nicholas Cook)院士于2014年10月8日在南京艺术学院的讲稿。本人在编译时,已获得尼古拉斯•库克教授的书面同意,在此特作说明(编译者:杨健注)。