论理查·施特劳斯《最后四首歌》调性及其美学意义

2017-06-28杨怡文上海音乐学院音乐学系上海200031

杨怡文(上海音乐学院 音乐学系,上海 200031)

论理查·施特劳斯《最后四首歌》调性及其美学意义

杨怡文(上海音乐学院 音乐学系,上海 200031)

从感性体验的角度出发聆听作曲家理查·施特劳斯生前最后一部作品《最后四首歌》,探索其内在以“调性”为轴心形成的驾驭全曲的结构力,这种感官事实的背后必定是基于理论之上的。为了寻找这种关系,就务必要从最基础的作曲技术理论出发来细致分析这四部作品的和声功能。

理查·施特劳斯;《最后四首歌》;调性;和声功能;美学

2016年9月初,在导师韩锺恩教授的推荐下,笔者决定对浪漫主义晚期作曲家理查·施特劳斯(Richard Strauss,1864-1949)的《最后四首歌》①《最后四首歌》[英]Four Last Songs,[德]Vier Letzte Lieder.德国浪漫主义晚期作曲家理查·施特劳斯根据诗人为女高音和乐队而作的四首艺术歌曲套曲,分别为《春天》(1948.7.18)[英]Spring[德]Frühling、《九月》(1948.9.20)[英]September[德]September、《入睡》(1948.8.4)[英] Time to Sleep[德]Beim Schlafengehen、《黄昏》(1948.5)[英]At Dusk[德]Im Abendrot,也有学者将其译为《在晚霞中》,本文中以《黄昏》为标准。详见附录2。《最后四首歌》的标题是出版商在作曲家逝世之后所起的,1950年5月22日由著名指挥家富特文格勒(Wilhelm Furtwngler)指挥,在伦敦上演此套曲的顺序为《入睡》、《九月》、《春天》、《黄昏》。而出版商以《春天》、《九月》、《入睡》、《黄昏》的顺序出版,此次的调整是因为演唱的需要,以四季变化为顺序即把春意盎然、充满生机的《春天》和描写秋意景色的《九月》归为一组;把体现“死亡”意向的《入睡》与《黄昏》归为一组,出版商曾评价这四首歌为“安详自信的告别”。(转引自许瀚心.理查·施特劳斯声乐套曲《最后四首歌》研究[D].西安音乐学院硕士学位论文,2012:9.)([英]Four Last Songs,[德]Vier Letzte Lieder)进行分析并以此作为研究对象展开本学期的音乐学论文写作。毫无疑问,聆听,是在分析前必不可少的准备工作。而在手中现有的7个音频版本②7个版本分别是Brewer版、Harper版、Norman版、Price版、Schwarzkopf版、Studer版、Voigt版。中,每个抒情花腔女高音在旋律的表达上都有所不同,管弦乐伴奏中的调性也存在着微妙的变化。虽然现今研究者们常言:“在看到乐谱前,我无话可说”。但思及库恩(Clemens Kühn)的《音乐分析法》[1]曾明确地强调了听觉感官的第一印象的重要性,我并没有在第一时间翻开谱子,而是在无经验的状态下对这四首完全陌生的艺术歌曲进行了第一次聆听。“无调性”是我的第一感官。比较有趣的是:在作品旋律中还隐约浮现了传统调式和声的色彩;同时,音乐的走向已经完全背离了常规的T-S-D的古典和声体系,片断性的旋律犹如连环锁巧妙地联合在一条线上,可以清楚地感觉出“转调”,但这种带有“转调”的和声发展有的在结尾又转回最初的调,有的却转向“天边”,难以探寻规律所在。这使我不禁疑问:如果这四首作品采用的是无调性的作曲方式,那对于调性耳朵③这里的“调性耳朵”指笔者所具有的首调耳朵,非固定调耳朵。的我来说应该在听觉感知上是完全“沉默”的状态;反之,如果作曲家采用的是传统和声的写作方式,又为何会萌生“无调性”之感呢?

在笔者看来,无论是在音乐分析还是在进行与此相关的美学问题研究的时候,返璞归真地重视“听觉感受”才是身为研究者所该有的基本要素。而上述问题的提出,都是作为 “素人”④素人在日常生活中有如下五种含义,即①指地位寒微的平常人、平民,指无爵位、无官衔、无职称的人;②朴素的人,无修饰、没有被文化、教化、度化的人;③以人的基本形态生存和活动,没有加入任何社会团体、组织、派别的独立人;④没有政治主张、学术主张没有政治需求的人;⑤指不加修饰的很自然很清新的女孩子。在本文中“素人”指初次接触《最后四首歌》这类介于“有调性”与“无调性”之间作品的我。的我所抱有的疑问。然而,做音乐本体的美学研究,是一个从感性(聆听)到理性(分析)再回到感性(美学阐释)的过程。聆听后提出问题仅是第一阶段,在提出问题后以理性的方式解决问题才是关键所在。虽然频繁地转调让我对作品是否有“调”产生怀疑,但少量的T-S-D主功能和弦的运用让我坚信理查·施特劳斯仍是眷顾恋旧的。至于一些非常态的连接如:e-be-C-bE,看似像是某种特殊的“轴”把它们附在一个“心”上,又像是某种音级游戏关系。一方面,创作于1948年的《最后四首歌》所处时代的主流创作手法已大体偏向无调性、整体序列,而理查·施特劳斯在这个时期仍旧写出这样的作品,显然是他把自己的人生感悟放置于音乐之中,才如此的与众不同;另一方面,再往后的几十年里,近似于《最后四首歌》的音乐作品也已逐渐“消亡”了;再者,《最后四首歌》作为艺术歌曲已经抛弃了传统舒伯特时期的分节歌写法,虽说看上去有三或四个诗节,但实际上大多已不再重复。为更好地深入研究该作品中最具特色的“调性”结构,笔者专门拜访了上海音乐学院作曲系和声老师姜之国,并得知一个新概念“同名调”,这是浪漫主义晚期作曲家常用的一种写作方法。事实上,在国内很早就出现了关于“同名调”的理论研究,例如童忠良与之相关的文章《近现代和声功能网简述》[2]以及和声著作《近现代和声的功能网》[3]。笔者试图基于这些著作的理论以及传统和声理论对《最后四首歌》进行和声分析。

从感性体验出发聆听《最后四首歌》,需要刨除歌词本身的含义,单从人声与管弦乐融为一体的音乐中,发现它们独特的“调性表情”给予听众的悲伤之感。“声音结构驱动与听觉结构成型并不完全取决于调性自身的张驰性,由音高彰显的音色所体现的调性表情,才是绝对音高位置通过音响结构力生成听感官事实的声音修辞与音响叙事”[4]51。那么作曲家是如何通过作品本身的调性来架构整个乐曲?假设这种以调性为轴心的结构力是存在的,那么,“听感官事实→感性声音结构→感性结构力”[4]51的逻辑转换又是如何实现的?而这种感官事实必定基于一定的理论之上。

一、《最后四首歌》调性特征分析

理查·施特劳斯在1948年创作的《最后四首歌》无疑在创作时间段上应归于近现代。而在这个时期,印象派、十二音序列的兴起,标志着欧洲音乐体系正逐步从有调性走向无调性。《最后四首歌》的“无调”却又有调似乎和主流背道而驰。现今,学界一般公认,理查·施特劳斯在早年深受瓦格纳与李斯特的影响。对于首调耳朵来说这些旋律早已超乎了笔者的听觉范围,彼此间的联系也仅能从书本中无说服力的字里行间得知。显然以笔者单薄的传统和声知识已无法解释这部作品。在《近现代和声的功能网》的开篇,对于瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》的和声分析似乎是一个重要的启示:这是一个调性强烈的暗示,最后却又结束于另一个调性的写作手法①其解释为“①处的小六度音程,似乎预示作F大调(其主和弦应为f-a-c);又好像暗示着d小调(其主和弦应为d-f-a)。然而,当②处的属七和弦出现以后,迷雾被拨开了,表明它既非F大调,又非d小调,音乐是a小调的!奥妙在于,a小调的主和弦在这段音乐中从未出现过。主和弦隐退了,但所有其他和弦却仍然间接地倾向于这个‘幕后主和弦’”。(童忠良.近现代和声的功能网[M]. 北京:人民音乐出版社,1984:2.)。在《最后四首歌》中的第一首作品《春天》中亦频繁出现。而单从感性听觉的角度来说,初次听到《春天》,就被它“一节一换”调的“多边”所迷惑,单一调性的固定仅仅能维持不超过两小节却又马上“另辟蹊径”。②“一节一换”调与“另辟蹊径”指的是:在理查·施特劳斯《最后四首歌》的第一首《春天》,按照传统和声分析来看,每个小节彼此都不在一个调性上,总谱上无任何升降标记,无法给出准确的调性标准。从听觉感受来说,很多人声旋律部分在演唱不到两小节或三小节看似要终止在这个调性的时候,却又神奇的转移到其他调性。这一点与《特里斯坦与伊索尔德》中的片段如谱例1,当预示着某一调的和弦出现即将解决的时候,它又悄然隐退,最后出现了一个“莫须有”的调。“这种没有a主和弦的a小调,被勋伯格称之为‘浮荡的调性’的和声手法,对古典音乐的调性思维来讲,是不可思议的。那么,这种在艺术歌曲中繁杂多变的“调性转换”究竟该如何解释?到底是运用传统和声中的转调与离调来解释,还是另外一种概念?为此不得引用“广义的调性概念”[4]51去分析这部作品。

(一)《春天》中的调性扩张与功能延伸

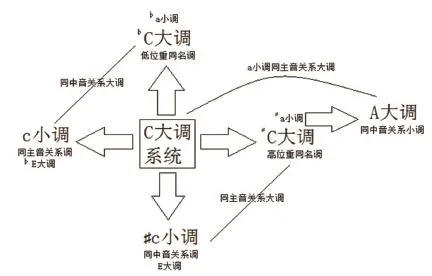

理查·施特劳斯晚年遗作《最后四首歌》完成于20世纪中叶,这四首作品的和声体系在基于传统古典和声的基础上赋予了调性更广泛的含义。其中第一首《春天》在和声上运用了“同名调”③“所谓重同名调,指的是同名调之同名调。以C大调为例,它不仅有一对孪生的同名调(c小调与#c小调),而且还有一对孪生的重同名调即高位重同名调(#C大调)与低位重同名调(bC大调)”。(童忠良.近现代和声的功能网[M]. 北京:人民音乐出版社,1984:73-74.)的技法写作而成④“这种重同名调,只不过是同名调的进一步扩展,正如重属和弦是属和弦的功能延伸一样。简言之,核心调的自然音列全部升高半音或降低半音就会构成它的重同名调。从音级的角度来看,前者为‘高位调’,后者为‘低位调’。这就意味着,在扩大的单一调式中只要音名相同(包括高半音的高位音名以及低半音的低位音名),各音级所具有的调式功能也基本相同”。(童忠良.近现代和声的功能网[M]. 北京:人民音乐出版社,1984:74-75.)。如果按照上述和声理论分析《春天》,则必须采用新的功能级数标记方法。由于《春天》采用通体歌的曲式结构并列原则,三个并列的乐段与管弦乐间奏为之相连,每个段落内的调性转换各不相同,但全部都以C调系统为轴心进行运转。全曲谱面无任何升降记号而又是以c小调开始,为了和声功能级数标记简便,所以把C调作为轴心核心调,相应关系网的其他调的级数标记见谱例1。

谱例1.

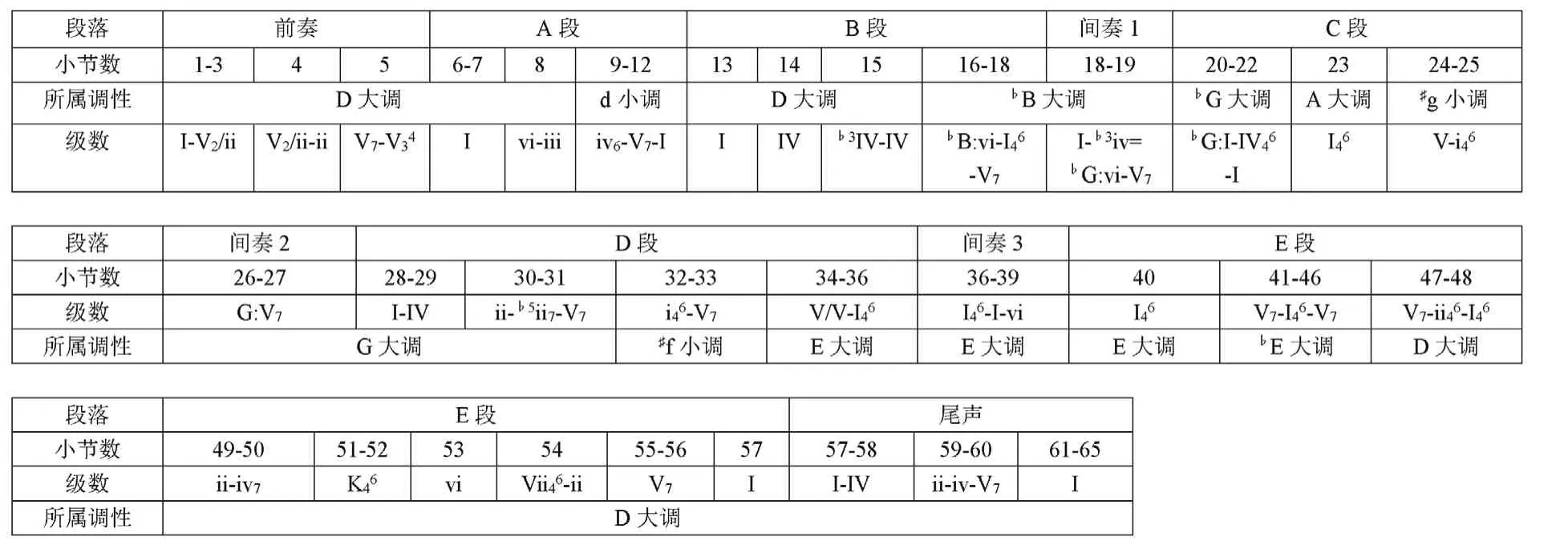

表1.《春天》调性结构图

笔者运用传统和声理论初次对《春天》中的调式与和声功能作出标记,发现其中存在大量无法解释的“转调”与连接,想要依靠传统和声理论解释庞大繁杂的“转调”似乎有些困难,而运用“同名调”理论后许多调性的转变都有了合理的解释,为此笔者以谱例3的和声功能标记为基准对《春天》逐个小节的调性、级数、所属系统进行详细的梳理与划分,如表1。需要说明的是,图表1中的和声级数标记是以所属调性系统的核心调级数为标准,为了观察其调系统内各个同名调之间的转换关系,固在第三行标记了所属的传统调性,以用来说明与C大调系统的之间的关系。

音乐从开头的c小调直到结尾的A大调,表面看似好像关系极远,但实际却围绕着C调系统的轴心向外发展。全曲主要分为前奏(引子)、A段、间奏1、B段、间奏2、C段、尾声,其中A、B、C三个主要乐段的所属调系统相应地进行了微妙的变换。全曲主要围绕着C大调系统进行展开并贯穿于三个乐段,尤其在段与段连接的间奏中体现最为明显。如果把C大调系统比喻为轴心,那么间奏就是轴心与各段落之间的“连接杆”。引子部分以c小调主三和弦与降六级的小三和弦(ba小调主三和弦)循环形成明显的调性色彩的变换,并没有真正转到ba小调,仅仅是运用了低位重名调系统bC大调的vi级和弦。而c小调在A段中仅明显的持续了四小节(4.5-8.5小节),9-21小节围绕着C大调、#c小调、bE大调进行展开,人声中可以明显的听出频率极快的“调性转换”最后落在bE大调上结束。随后管弦乐衔接着人声的旋律进行变换,围绕着c小调、bC大调,最后在C大调上。间奏1的第25小节与B段的第29小节见谱例2,在素材上非常相似都建立在C大调基础上使用了vii2/V-I的功能进行,减七和弦保持一个音(do),其他各音作半音运动的解决,“这种减七和弦具有辅助和弦的性质”[5],这是作曲家增加调性浮动变化的手段,而间奏1中C大调主和弦的出现呼应了开头的c小调,并总结之前C大调系统中的所有调性。

谱例2.

图1.《春天》调性结构图

B段为29-42小节,前两小节(29-30)是间奏1的延续为C大调,随后31-42主要以#c小调为核心,副属和弦ii、iii、vi较多使用。B段所属于的E大调系统(实则建立在#c小调,为和声级数标记方便则归为E大调系统)则是从C大调系统中的同中音小调(#c小调)作为“衔接点”转移过来,所以B段也是基于C大调系统派生出来的乐段。虽说绝大部分属于#c小调,但听感上极不稳定很难在人声部分听出#c小调的主三和弦出现,仅从钢琴缩谱伴奏中找出#c小调的痕迹。(B段+间奏2)可以等于(#c小调+#C大调),笔者试猜想这恰好与先前的(A段+间奏1)等于(c小调+C大调)形成规律。

C段为47-65小节。开头与结尾都在A大调上,中间部分主要以半音化的方式进行多次转调。在51-58小节人声多为半音上行、下行的旋律走向,和声上以D大调为主,并多穿插bD大调二者多次循环,在57小节处人声部分由bD大调通过半音下行转回到A大调,63小节短暂的回归到C大调系统后又转回A大调。随着人声结束之后,管弦乐拉奏的尾声部分在68小节处出现了#f-g-#g小调的主和弦最后又回至A大调。

作曲家对于《春天》并没有给出明确的升降记号,如果以小节为单位的调性频繁变换当做“转调”的方式来计算和声级数,是否过于麻烦?从听觉感官印象看,这四小节仅仅是给予人一种调式色彩的变换,好似转调但却又转得不远,又好似没有转调而仅仅是降了某个音而发生了本调色彩的变异。所以要想深入理解这类作品的调性规律,必须理解“同名调”在广义调性思维中的重要性①这里指的是一种调性扩张的手法,主要是将其核心调与同主音调、同中音调、重同名调之间相互渗透。。根据表1,笔者将《春天》繁杂多变的调性作出与之相应的结构图示,如图1。

《春天》的整个调性布局全部建立在这个C大调系统中。可以看到在A、B、C段中出现的c小调、#c小调、A大调三个主要的调性都与C大调系统有着密切的联系。如果按照传统和声的计算方式看,它们彼此间的转调方式并不能全然解释得通,而一旦理解了该时期由于调性扩张而引起的调功能延伸(具体表现在“同名调”的运用上),就能理解为何作曲家要这样为调性布局。传统曲式结构中以“T-D”关系为划分标准的情况逐渐消亡,乐曲内部的中音功能日益独立,使得不断转换的“调性”作为一种隐性的结构划分标准即“调性结构力”来统一和构架整个乐曲。

(二)首尾同调的《九月》与《黄昏》

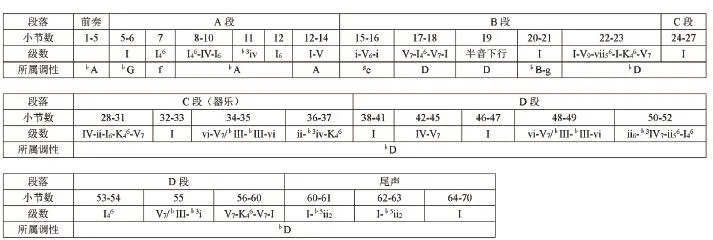

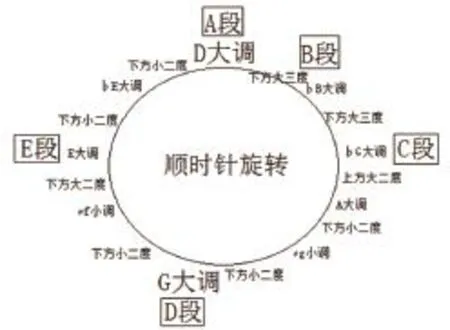

《九月》②以D大调主三和弦开头,同时也终止于D大调。乐曲主要分为前奏、A段、B段、间奏1、C段、间奏2、D段、间奏3、E段与尾声十个部分。

前奏为1-5小节明显地给出D大调的主三和弦,长笛吹奏的高声部(四分附符点+十六分)音符的摇荡性主题节奏型出现,中低声部主要由快速流动的十六分音符的上行分解和弦配以三十二分音符的三连音组成。以这种音型织体为主的素材在接下来的伴奏中不断出现并贯穿全曲。前奏中主要以D:I-V为主,在3-4小节衔接处出现了V2/ii-ii,让人误以为转入到A大调,随后很快在第5小节又转回D:V7。

A段为6-12小节,前3小节依然保持D大调,随后转入同主音d小调,在9-12小节中的人声部分为下行半音阶的旋律走向,管弦乐伴奏的高声部主题旋律部分与人声的旋律素材相同,两者多使用和弦外音造成调性摇摆不定。

B段为13-18小节,前3小节仍旧转回到D大调,在14小节处人声部分出现了极为重要主题旋律如谱例3。这种上行的音型给人一种积极乐观的感觉。这个贯穿于《九月》的核心素材在接下来的人声与管弦乐部分被广泛使用。

谱例3.

其中多运用了I、IV级,并通过降3音的IV级和弦将旋律转入bB大调。16-19小节的人声旋律结束在bB大调的三级音上好似一个疑问动机。19小节为紧跟人声衔接小节(间奏1),也使用了bB大调中降3音的IV级和弦转入到bG大调。

C段为20-25小节调性转换频繁,前3小节为bG大调的I和IV的向下分解三和弦旋律,后由等音(bD=#C)转入到A大调的主三和弦。随后通过升半音将调性转移到#g小调。最后人声部分结束于#g小调的i46。管弦乐伴奏紧随人声的末音在25-26小节出现了下行音阶,间奏2中又再一次出现了摇荡性主题节奏型,强调主题的回归。

D段为28-36小节,在这里出现了与B段主题相似的素材,如谱例4。特别的是这里的十六分音符处于主音的下方小三度,与先前积极的态度相比好似人声的叹息,二者在性格上通过上下方度数的变化,产生了微妙的对比。

谱例4.

在前3小节为G大调的I、IV和ii级和弦,随后管弦乐伴奏部分转入#f小调,但人声部分为强烈的暗示着D大调的主三和弦音。这就出现了伴奏与人声不在同一调性的特殊情况,笔者将在下文对其进行分析。34-36小节又出现了E大调的V/V,而人声部分围绕着#C音向上作二、三的微小浮动变化,最后并没有解决到V,而是解决到了E大调的I46和弦。36-39小节的间奏3延续着E大调,以I4

6和弦为主并与间奏1、2中的摇荡性主题节奏型素材相同。E段为40-57小节,40小节延续前面的E大调,随着人声不断的上行半音进行转入bE大调,管弦乐伴奏主要围绕以V7与I4

表格2.《九月》调性结构图

6和弦为主。44-46小节是对前两小节的重复,同时这几个衔接小节仍然适用了间奏中常用的摇荡性主题节奏型素材,好似抛出一个疑问似的动机。随后47-48小节回归D大调给出了肯定的答复,主要使用了D:V7-ii6-I4

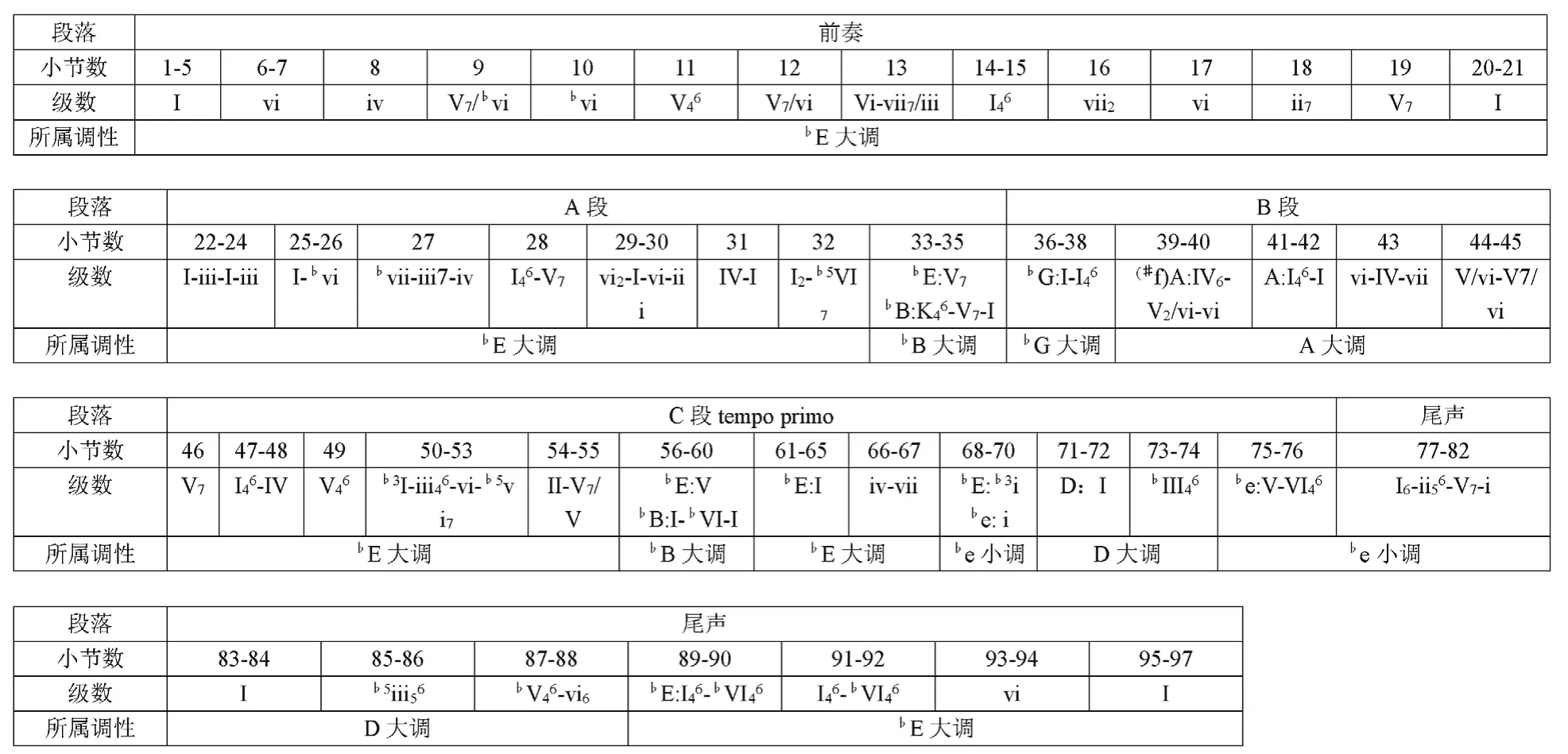

6的和声功能连接。49-57小节是一段比较传统的终止段落,较多的使用了ii、iv、vi等副属和弦,最后通过V7解决到I。尾声紧随着人声的末音做最后的陈述,依然采用摇荡性主题节奏型素材总结与呼应全曲。《黄昏》①《入睡》调性结构图参见表3。以bE大调主三和弦开头,同时也终止于bE大调,乐曲主要分为前奏、A段、B段、C段、尾声五个部分,与其他三首作品不同的是这首歌曲在采用复合节奏型。21小节的前奏与14小节尾声“自立门户”构成一个乐段呈示主题旋律,这两个器乐部分为规整的4/4拍。而A、B、C三个人声乐段的节奏却错综复杂,以二至三小节为单位,围绕着4/4拍与3/2拍循环往复进行变化。

前奏作为一个独立呈示主题的段落篇幅长大,前5小节在bE大调I级上由弦乐组缓慢的拉开一副黄昏的序幕,随后调性色彩发生转变使用了vi级和弦,8-21小节主要使用副属和弦降3级的iv、降vi级,以及V7/降vi-降vi,vii7/iii-I46的离调和弦使之更好地丰富音响色彩。

A段衔接着前奏末尾的bE大调主三和弦,并以不断持续的五级音(bB)进入人声旋律部分,几乎每一小节至少换一次和声级数,多用副属和弦主要以降vi级、降vii级、iii级、降iv为主,传统的I-IV-V进行很少。段落末尾的三个小节转入bE大调的属调bB大调。

B段转入了前调性的下方大三度的bG大调,随后通过等音(bG=#f)转为同音异名的#f小调,进而转入关系大调A大调。其中41-42小节建立在I级上,43小节使用了vi级和弦,随之而后的两个衔接小节使用了vi级的离调V/vi,造成调性的不稳定,为随后C段的转调埋下伏笔。

C段篇幅较长为46-76小节共30小节。前10小节中主要以I、IV、V和声功能进行,随着一句人声歌词的结束管弦乐伴奏出现了连续八度上行的音阶,将旋律从V7/V转入bB大调I级,但仅仅持续了5小节就又通过四组八度三连音音型转回bE大调,整个段落的调性极其不稳定。随后围绕着bE大调、同主音小调be小调、下方小二度D大调进行调性的浮动,人声结束在be小调的VI46和弦,与疑问句歌词构建出一个疑问动机。

尾声作为呈示乐曲主题的独立乐段,紧随C段中半终止的人声身后进行最后的主题补充,使得原本在be小调结束的人声部分在尾声中以器乐的主体呈现完美的结束于本调bE大调。这样,与乐曲开头交相呼应。

(三)首尾异调的《入睡》

《入睡》①以bA大调开头,结束于下属关系调bD大调,这是《最后四首歌》中唯一的首尾调性不相同的歌曲。乐曲主要分为前奏、A段、B段、C段、D段和尾声六个部分。

前奏为1-5小节由弦乐组从低音区逐渐抽出一条大幕,1-4小节以主导动机在不同声部依次交互模仿,这个主导动机及其演化形式贯穿全曲。

A段为5-14小节,当人声部分进入时却意外地落在降G大调上,随后马上转入下方小二度的f小调i和弦。8-12小节基本建立在bA大调上,12-14小节通过降A大调的IV级音(bD=#C)转为A大调的三级音,A段结束于A大调的和弦。B段为15-23小节,前两小节以#c小调主三和弦开始,人声部分围绕着I级音做上下方的二度变化。随着人声中歌词的变化在17-18又转移到D大调,19小节中通过人声与管弦乐伴奏相同的下行半音进行将调性转到bB大调/g小调,仅仅持续两小节之后全曲又转移到bD大调。C段为24-37小节,这一乐段中主题思想的表达全部由管弦乐队呈示,在这首乐曲中管弦乐与人声对于艺术歌曲的意义已几乎等同,两者互补各自的不足之处。该段落基于bD大调的基础上进行了多处级数功能变换与离调,前6小节为传统的和声功能进行IV-ii-I6-K46-V7-I,在末尾4小节为了与D段衔接进行了从V7/bIII-bIII-vi的离调,36-37小节的管弦乐伴奏部分比随后出现的人声部分先进入bD大调。

表格3.《入睡调性结构图》

表格4.《黄昏》调性结构图

D段为38-60小节,前10小节较稳定建立在bD大调的I、IV、V级上进行。从第46小节开始大幅地运用了在广阔音域自由伸展的分解和弦,并将分解和弦对位化、旋律化处理。它是把歌曲推向高潮的重要手段。

在48-49小节又出现了V7/bIII-bIII-vi的离调,随着人声进行调性的变化浮动降低,最后以V7-K46-V7-I的传统和声功能进行终止在bD大调上。最后尾声的10个小节是D段人声结尾的延续,以bD大调I级为主,穿插着b5ii2级和弦,形成色彩上的变化。

二、《最后四首歌》中对“死亡”意向的阐释

在幽暗的地穴中抱着对美好春天的憧憬,迷蒙中好似梦到绿树、蓝天、草香、鸟鸣,一幅花团锦簇、光芒环绕的天边美景有种莫名的吸引力,这种吸引力使人神清气爽、充实而幸福,想来这就是作者在《春天》的诗词中给予我们的对于“春”意的理解。全诗意趣不似寻常、仅单单意在描写一副春色满园的生机图景,而是从“人”的角度出发,从心底表达一种人对于生命的渴望。春天作为四季之首,寓意为万物复苏与轮回新生。而理查·施特劳斯节选此诗,兴许正是出于他本人对于德国纳粹和战争压力所积压的不满情绪的释放。一位晚年的老人似乎除了通过音乐宣泄情绪之外,再也没有更好的方法。具体到音乐本体中,这首《春天》内在所饱含的深层美学情感则通过复杂的“调性”呈现出了作曲家想要表达的情感,即在音乐调性中使用带有悲伤色彩的调式来烘托歌词中暗藏的“死亡”因素。

韩锺恩老师在《c小调是一个问题》一文中曾提到:“把c小调作为一个问题来讨论,理应更关心狭义调性的感性表征,或者说,在一个调域范围内绝对音高本身的表情性究竟有没有?有的话,究竟在哪里?又如何加以表述?”[4]53第一首《春天》与后三首区别最大在于全曲对于调性运用的点睛,以“同名调”写作的全曲没有任何升降记号,但以“c小调”为轴心向外延伸至上三度“bE大调”,以及下三度“A大调”三者为主的调性功能网能自成一体形成一个虚拟的以调性作为支撑的“结构力”。查尔斯·罗森在《古典风格》中提到:“重视调性思维在古典作品中的建筑性作用”①(美)查尔斯·罗森.《古典风格:海顿、莫扎特、贝多芬》中的有关叙事:使古典风格成为可能的音乐语言是调性语言。调性不是一个笨重、僵死的体系,从一开始它就是一种有生命力的、逐渐变化的语言。调性恰恰在海顿和莫扎特的风格形成之前走到了一个新的、重要的转折关口。对调性的解释简直是众说纷纭。……我的解释偏向定理性质,而不是历史叙述。……通过在上行和下行方向相继构成三和弦,我们就可 以获得一个虽然对称,但却不平衡的结构:……这个不平衡对于理解几乎所有调性语言都是非常关键的。音乐艺术几个世纪以来所赖以生存的张力和解决的可能性即导源于此;pp.8-9. (转引自韩锺恩.c小调是一个问题[J]. 音乐与表演(南京艺术学院学报),2015(4):53.)也印证了我的猜想。那么作曲家为何选择c小调这种“幽暗而不响亮”的调性来表达对春天的渴望呢?同时将三度关系的(E系统,A系统)作为中部和结尾的调性系统,也使人联想到理查·施特劳斯是否以“c小调”作为晚年生活不幸的一种象征,而将“bE大调(庄严温雅不甚响亮)②大小调表示不同的情感已经成为不可否认的事实。此外有许多作曲家还以为每一个调在表情上有它特殊的色彩:白利渥慈《乐器配合法》。(转引自韩锺恩.c小调是一个问题[J]. 音乐与表演(南京艺术学院学报),2015(4):54.)与A大调”作为渴望“春天”的精神救赎?可以说,在理查·施特劳斯所选择的这首在诗词中饱含“死亡”意向的《春天》中,作曲家通过内在的幽暗而不响亮的c小调给予诠释,并在尾声结束时通过A大调的诠释表达内心存在的希望。在阅读张潇雪《殉葬式悲情》[6]一文对于调性表情意义的解读后,笔者更是对这种以不同调性表达不同性格与情感的感性体验产生极大的兴趣。文中引用了法国浪漫主义作曲家柏辽兹在他的著作《配器法》中对于调性表情的总结,如表5。当然这是处于“局内”人角度的作曲家对于调性表情的思考。而对于“局外人”的个体来说,他们各自的文化积淀与人生经验都不同,在细节上是无法做到对调性情感体会的完全相同,但诸如大调给人明亮、小调给人暗淡的体验似乎是相同的。

那么,参照不同调性所赋予的不同性格、情感,是否可以联想到:理查·施特劳斯在《最后四首歌》中是否运用了不同大、小调所具有的表情,通过音乐来表达与其歌词相应的“死亡”意向呢?第二首作品《九月》歌词中描写了一个夏至未至的季节,好似要转入秋季却又对夏有着不舍,长笛在引子部分以及曲中不断穿插意在象征这种对于夏天的留恋,而当人声结束之后,一段悠扬的圆号声响起让我不禁流泪。虽然以明亮的D大调为基调,却又实在给予一种无奈的哀伤之情。这种听觉上的悲伤感是由于作曲家在乐曲中不断地向下方三度进行转调,又长时间停留在下属调性上然后通过半音下行的方式回归D大调(见图2)。

表5.柏辽兹在《配器法》中对于调性表情的描写[6]

图2.

从图2中可以看出,《九月》的调性及其表情主要以欢乐、聒噪而略带俗气(D)、较为柔美(bG)、愉快但略带俗气(G)、嘹亮、宏壮(E)为主。这些调性所代表的性格显然是没有“死亡”意向中的悲伤、痛苦的情感,相反是一种积极的态度。那么从另外一个角度分析,这首作品相比较以主、属关系为主的传统和声调性结构布局来说,它集中于运用副属调性。笔者猜想或许是由于频繁转入副属调性从而造成一种音乐的紧张感。这可能正是作曲家在《九月》中与赫尔曼·黑塞这首诗意共同表达“死亡”意向的共同点。随着歌词中冰凉的雨水打落花园中的花瓣,和槐树上片片金光的叶子,来预示这幅在夏末垂死挣扎的花园梦破碎了。这首诗再一次打破以往对于“收获季节——秋天”的美好向往,相反用另一种描写夏天即将衰败的景象来暗示秋天的到来。作曲家选用以D大调为中心的明亮色彩来表达诗词中的哀意,曲中缓慢的行板与速度紧凑的《春天》形成了鲜明的对比。尤其是当人声结束时,圆号吹奏的旋律线条对之进行补充。这种将人声与器乐列于同等地位,并共同来表达艺术歌曲的方法,在此完美地展现出来。

同样,这种副属调性的用法在第三首《入睡》中也得以体现。乐曲在开头与结尾分别使用了庄严(bD)、幽暗而神秘(bA)的调性,这可能是作曲家对于“死亡”意向的表达方式。歌词中描写了对白昼的厌倦、对黑暗的渴望,沉静所有的思想让一切都放下,灵魂无拘束的展开翅膀翱翔后在黑夜里睡去,小提琴的明亮音色在中低音区好似诉说着这种对于“死亡”的渴望,它预示了生命即将终结,走到尽头的边缘的沉寂、落寞。歌曲用bA大调(幽静、神秘)用弦乐组在低音区缓慢地引出人声部分。而音乐结尾却结束在bD大调(庄严)已示这种暮年将驾鹤西去的平和心态。显然作曲家本人已经欣然接受生命中所发生的一切。这首《入睡》实则为这四首艺术歌曲中最后所创作的作品,此时离作曲家去世的时间不足一年。年迈的老人在经历了84年沧桑之后,是时候该沉静下所有的思绪,静静地入睡了。

“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,唐代文学家王勃的《滕王阁序》中的这句诗最能表达理查·施特劳斯《黄昏》的意境。与前三首不同歌词选自艾森多夫的同名诗,在时间上又是最先创作出。乐曲主要以bE大调为核心,在其中穿插着同名小调be小调、属调bB大调、上方大三度bG大调,以及D大调、A大调等副属调性,庄严温雅不甚响亮、悲恸、柔美等性格浮现出来,正好与诗词中的意象相符合。以落霞为背景的夕阳黄昏之际,年迈的老夫妻手挽手经历一生的痛苦与欢乐,漫游在乡间、看落霞、看两只云雀向血红的天边飞去!音乐与诗词都缓慢地同步进行中,没有跌宕起伏,有的只是用游移的调性宣示着些许不安的情绪。 “我们如此厌倦流浪,这难道意味着死亡的降临?”这最后一句诗引发了暮年之人对于“死亡”的思考。面对诗中明显“死亡”意向,作曲家在管弦乐配器上用弦乐组为人声旋律做正常铺垫,并在离调处使用木管乐器着重表达一种对于生命持续的疑问。作曲家用弦乐组拉奏的三个独立的器乐段,延伸人声所无法达到的意犹未尽的部分,更让人回味和深思。

[1] (德)克列门斯·库恩.音乐分析法[M].钱泥,译.上海:上海音乐出版社,2009:5.

[2] 童忠良.近现代和声功能网简述[J].人民音乐,1980(3):27-30.

[3] 童忠良.近现代和声的功能网[M].北京:人民音乐出版社,1984.

[4] 韩锺恩.c小调是一个问题[J].音乐与表演(南京艺术学院学报),2015(4).

[5] 姜之国.音乐考研复习精要和声学[M].湖南:湖南文艺出版社出版发行,2008:122.

[6] 张潇雪.“殉葬式悲情”—— 以马勒《第二交响曲“复活”》第一乐章为个案探讨“c小调问题”[J].音乐与表演(南京艺术学院学报),2015(4):80.

[7](美)查尔斯·罗森.古典风格:海顿、莫扎特、贝多芬[M]. 杨燕迪,译.上海:华东师范大学出版社,2014.

(责任编辑:李小戈)

J601;J603

] A

1008-9667(2017)01-0047-09

2017-01-27

杨怡文(1994- ),女,黑龙江省齐齐哈尔市人,上海音乐学院2013级音乐学系在读本科生,研究方向:音乐美学。