核心素养时代学习方式变革的探索

2017-06-27关月梅

摘 要 指向核心素养的品德与社会教学应通过梳理关键方法与能力目标,凸显核心素养旨归;实现从“教”到“学”的教学重点转移,聚焦学生学习;深化学生的情感体验与探究,突破教学难点,提升学生的思维品质。以此,推动学生学习方式的变革,着力培育学生的核心素养。

关 键 词 品德与社会;核心素养;学习方式;方法与能力目标

中图分类号 G41

文献编码 A

文章编号 2095-1183(2017)06-0012-03

新课程改革以来,推进学习方式的变革一直是上海市品德与社会学科的重点研究方向。《上海市小学品德与社会课程标准(试行稿)》(以下简称“课标”)明确指出:“提高本课程教育的实效重在内化,关键在实践体验。本课程倡导主动参与、实践体验,在教学中要创设和利用社会生活情景,运用学生喜闻乐见的活动方式,把体验性学习、探究性学习与接受性学习结合起来,改变传统的学习方式。”在以核心素养为指向的新一轮课程改革中,上海市品德与社会学科不断深化认识,展开了新的探索。

一、梳理关键方法与能力目标,凸显素养旨归

毋庸置疑,学习方式的变革是以核心素养为指向的新一轮课程改革的关键和中心环节。品德与社会课程标准(2011版)将三维目标表述为:知识、方法与能力、情感态度与价值观。然而,学科开设初期,人们往往简单地从“品德与社会”这一学科名称出发,认为“品德”就要注重情感感受与价值观,“社会”就要注重社会常识和社会规范的学习。因而,许多教师忽视了方法与能力目标,教学偏重讲清知识、讲透道理,而缺少应有的学习训练。学生在教学中只是知识和道理的被动接受者,导致认知和明理往往停留在表面,既难以内化于心,也难以外化于行,也因此导致新课程改革所倡导的自主学习、探究学习等容易流于形式。

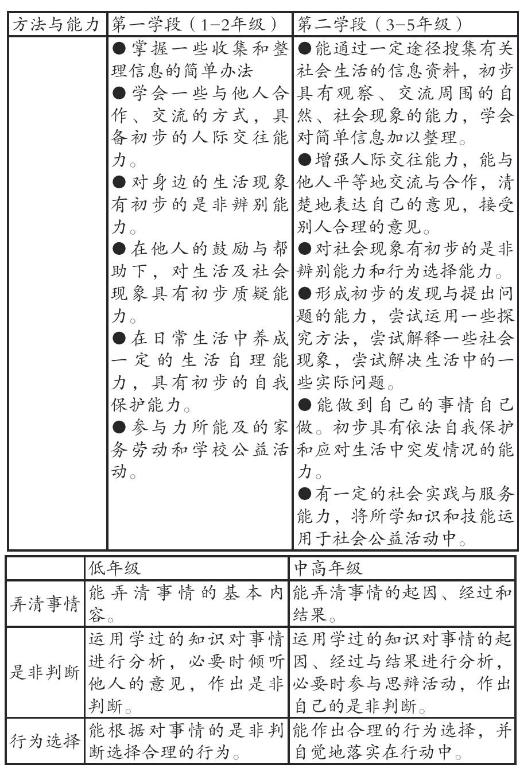

只有将知识与技能用于解决复杂问题和解决不可测情境所形成的能力和道德,学生才是真正形成了核心素养。[1]掌握方法与提升能力是学生养成自主学习素养最重要的前提。因此,我们认为变革学习方式的第一步是要唤醒“育能”意识,将方法与能力目标的制定与落实置于教学的关键位置。为此,我们重新深入研读“课标”和教材(上教版、科教版《品德与社会》),将品德与社会学科的基本方法与能力要求确定为:初步收集、处理和获取信息的方法和能力,沟通交流与理解合作的方法与能力,价值判断与行为选择的方法与能力,分析和解决社会生活中实际问题的方法与能力,生活自理与自我保护的方法与能力,社会实践与服务的方法与能力。同时,我们提出了这6种方法与能力在第一学段(1-2年级)和第二学段(3-5年级)的分层要求(见下表):

于是,品德与社会学科方法与能力培养的脉络就比较清晰了。教师在教学中开始重视方法与能力目标,并尝试将其贯穿教学设计,促进三维目标的有效融合,从而为学习方式的变革和核心素养的培育创造了有利的前提。

二、实现教学重点的转移,聚焦学生学习

在落实方法与能力目标的实践中,上海市品德与社会学科教学出现了明显进步,教师在课堂教学中努力探索,促进方法与能力目标的落实。

例如,三年级《我家的双休日》一课,执教教师设置了如下教学目标:1. 了解双休日家庭丰富多彩的活动,明白健康、有益的双休日活动可以愉悦身心、丰富生活经验,增进亲情;2.辨析是非、行为选择,了解并遵守一些公共场所的基本规则,懂得遵守公共场所基本规则的重要性;3.合作交流与判断,感受与家人在一起的快乐,产生参与健康有益的家庭休闲生活的愿望,积极制定家庭双休日活动规则,增强有计划安排生活的能力。教师虽然没有分条表述知识、方法与能力、情感态度与价值观目标,但三者都得到了明确体现,且相互融合。

其中,“辨析是非、行为选择”以及“合作交流与判断”便属于方法目标,它一方面与“懂得遵守公共场所基本规则的重要性”的知识目标,“感受與家人在一起的快乐”的情感目标,以及“产生参与健康有益的家庭休闲生活的愿望”的态度目标有机融为一体,另一方面又与“增强辨别是非和行为选择的能力”“增强合作交流、理解沟通的能力”紧密相连,并与“增强有计划安排生活的能力”的目标相呼应。方法与能力目标体现得相当充分和完整,对于三维目标的体现可谓全面、到位。

在实践中我们还发现,由于受到传统教育积习的影响,教师往往将方法改进的重点放在教法上,较少从“学”的角度进行思考,变革学生学习方式的任务未能真正落实。表现在课堂教学中即“四多四少”即关注教案多,关注学生少;提出要求多,具体指导少;重视结果多,重视过程少;满足一课多,注重长效少。学生始终是学习的主体。指向核心素养的课堂教学要求我们必须深度思考学生学习方式的变革,从“教师中心”转向“学生中心”,将“学”放在首位。

为此,我们明确提出,要将学生的学习活动作为课堂教学的重点,将学习活动设计作为备课的主要内容,将学习活动的组织实施作为教学的主体环节。由此,我们还提出了诸多细节要求,如教师在布置学生课前收集资料的同时,要提示收集途径,指导收集与整理的方法;在组织学生合作探究时,要引导学生学会必要的分工与互助,学会倾听别人的发言、表达自己的意见;在组织学生开展情境行为辨析时,不能满足于学生回答的结果,而要追问其操作方法;在布置学生课外参加社会实践和社会服务时,要指导学生学会订好计划,找好对象,做好联系,学会技能;不能满足于完成一两次任务,而是要长期坚持,追求长效等。只有经过这样的引领和指导,学生才会把方法逐步转化为能力,进而转化为习惯。

从偏重教法到注重学法,教师们实现了品德与社会教学重点的转移。课堂教学有了新的变化,最显著的就是从单向师对生的启发,转变为师生作为学习共同体的互动探究;从主要靠教师为学生提供图像、实物、语言、故事等情境资源,转变为引导学生走进真实的生活,在实践中获得真切体验。由此,老师们“创造”了具有品德与社会学科特色的活动作业。活动作业以综合活动的方式呈现,如参观访问,社会考察、志愿服务、公益活动、制作专题小报、写体验日记等。它可在课前或课后进行,并可通过课堂学习活动或作业交流、反馈指导,形成活动作业链,使活动体验持续、有序进行。这样的活动作业能与学校、班级、少先队组织的教育活动相衔接、相结合,从而拓展了学生活动体验、提升素养的天地,进一步激活了指向核心素养的品德与社会课堂。

三、突破情感体验与探究难点,提升思维品质

在老师们更多注重教学方法和学习活动的情况下,我们又发现了一个新问题:教师较多关注方法的多样、活动的丰富、拓展资料的广度,但学习深度不足,包括情感体验和思考探究的深度都稍嫌不足。具体表现在体验活动往往随着活动结束,体验也宣告终止,没有更好地从中引出更多的启示,学生的情感体验难以进一步深化;探究活动往往停留在较浅的层次,往往使用教材中一句简单的表述作为结论,没有引导学生进行更深入的思考,学生难以养成良好的思维品质。真正指向核心素养的品德与社会课教学必须实现深度体验与探究,不断提升思维品质,才能让学生养成自主学习的习惯,获得核心素养的形成与发展。

针对这一教学难点,我们提出了“优化方式 激情促思”,即优化教学方式和学习方式,重视情感因素和理性思考的价值。我们鼓励教师以激情作为促进思维的动力,以思维作为深化情感体验的导航,同时,在学生中倡导思辨性学习、问题导向学习和探究性学习。

这三种学习方式都以问题为起点,以问题的解决为归宿,但又各有侧重。思辨性学习通常由一个具有较大思维容量的话题引入,引发学生对话题的议论,做出自己的判断。这一学习方式有五个要素,即具体任务——明白学什么,适切的方法——明白怎么学,显性的流程——明确学习步骤,必要的导学——请教老师并接受指导,反馈的行程——将学习成果与伙伴交流分享。问题导向学习以“问题”为载体,以探究问题为主要的学习活动,让学生在解决问题的过程中,将知识转化为能力,并学会使用思维导图等学习工具,培养良好的思维品质。探究性学习则以“发现”为起点和归宿。即学生基于自身的兴趣爱好,通过观察社会现象和自然现象,在质疑中发现问题,然后运用已有生活经验和知识储备探究问题;也可与兴趣相投的伙伴合作探究,在解决一个问题后再进一步发现新问题,从而使自己的思维不断深化,分析和解决问题的能力不断提高。

例如,静安区一师附小仲赟老师在执教《母亲河上的桥》一课时,讲到外白渡桥经过一百年风雨已经相当破旧,是修缮还是拆了重造?教师将问题提交学生讨论。学生从经济上合算考虑,认为应该拆了重建。此时,教师请学生观看由三个片段组成的教学故事:英国殖民者向中国人收取过桥费,经过人民的斗争才取消过桥费成为“白渡”桥;日本侵略者在桥上耀武扬威,欺压中国人;解放军在解放上海时为保护大桥不惜牺牲生命。三个片段让学生深受震撼,受到了热爱祖国,奋发图强的启示,从而发现了这座大桥的历史价值,认识到我们有责任保护它,让它恢复原来的面貌。

在“激情促思”的指导下,教师们在教学中普遍重视情感体验和思辨活动,并將活动作业融入教学之中,将课前、课中、课后的学习活动有机联系起来。由此,形成了“自主互动”“合作探究”“问题思辨”“行为演练”“活动体验”等教学模式,可供不同年级、不同教材的教学使用,从而使品德与社会教学从“大一统”向“精细化”发展,指向每一个学生核心素养的养成。

此外,课程、教学与评价是一个循环的三角关系,课程是教学的依据,教学是实现课程目标的手段,而评价则是对课程教学的检验,是完善课程、改进教学的依据。因此,在推进学习方式变革,培育学生核心素养的实践中,评价不可或缺。我们在实践中以活动作业为突破口,着眼于“方法与能力”目标的落实,进行了评价研究[2]。基于“课标”,我们提炼出“五个兼顾五个为主”,作为创新评价机制的策略。即评价的增值功能与鉴定功能兼顾,以增值功能为主;等第制评价与描述性评价兼顾,以描述性评价为主;过程性评价与终结性评价兼顾,以过程性评价为主;评价的综合性与简约性兼顾,以综合性为主;教师对学生的评价与学生自评、互评及家长、社会评价兼顾,以教师评价为主。相关研究已有文章论述,此处不再赘述。

参考文献:

[1]朱开群.“深度学习”观映照下的思想政治课深度教学——基于提升学生核心素养的思考[J].中学政治教学参考,2016(10):28.

[2]关月梅,安林晓.着眼于“方法与能力”目标落实的评价研究[J].中小学德育,2015(3):13.

(作者单位:上海市教委教研室 上海 200071)

责任编辑 毛伟娜