透刺配合不同针刺手法治疗顽固性周围性面神经麻痹疗效分析※

2017-06-24张峻峰吴耀持沈丽华张圣宏李石胜徐婧洁

张峻峰 吴耀持 沈丽华 张圣宏 李石胜 徐婧洁

(上海市第六人民医院针推伤科,上海 200233)

透刺配合不同针刺手法治疗顽固性周围性面神经麻痹疗效分析※

张峻峰 吴耀持△沈丽华1张圣宏 李石胜 徐婧洁

(上海市第六人民医院针推伤科,上海 200233)

目的 观察透刺配合不同针刺手法治疗顽固性周围性面神经麻痹的临床疗效。方法 将150例顽固性周围性面神经麻痹患者随机分为3组,每组各50例。针刺补法组采用透刺配合捻转补法治疗,针刺泻法组采用透刺配合捻转泻法治疗,平补平泻组采用透刺配合捻转平补平泻法治疗,隔日1次,10次为1个疗程,共治疗2个疗程。观察3组临床疗效,比较3组治疗前后Stennert面神经麻痹评分改善情况。结果 针刺补法组总有效率88%,针刺泻法组84%,平补平泻组80%,3组总有效率比较差异无统计学意义(P>0.05),疗效相当。3组治疗后Stennert面神经麻痹评分均较本组治疗前下降,比较差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后3组组间比较显示,针刺补法组与针刺泻法组比较差异无统计学意义(P>0.05),与平补平泻组比较差异有统计学意义(P<0.05);针刺泻法组与平补平泻组比较差异无统计学意义(P>0.05)。结论 透刺配合不同针刺手法治疗顽固性周围性面神经麻痹均有良好的临床疗效,但针刺补法效果优于平补平泻法。

面神经麻痹;针刺疗法;针刺补法

周围性面神经麻痹是针灸科常见的病种之一,临床上常采用西药、中药及针灸理疗等方法治疗,大部分患者能治愈。但因为个体因素或失治、误治等原因,导致病情迁延不愈,病程超过3个月以上者为顽固性面神经麻痹[1],严重影响患者形象和心理健康。目前,临床上对顽固性面神经麻痹的治疗主要以针刺配合补泻手法为主,同时辅助特定电磁波治疗仪(TDP)照射、拔罐、贴敷、熏蒸等其它疗法治疗,疗效各异[2-5]。我们根据面部解剖结构的生物力学特点,采用透刺治疗顽固性周围性面神经麻痹,通过长期临床研究和优化,取得了较好的临床疗效。为进一步优化其治疗方案,本研究在透刺基础上分别配合补法、泻法、平补平泻法治疗顽固性周围性面神经麻痹各50例,并进行组间疗效对比,结果如下。

1 资料与方法

1.1 纳入标准

1.1.1 诊断标准 顽固性周围性面神经麻痹的诊断依据上海市卫生局颁布的《上海市中医病证诊疗常规》中关于“面瘫”的诊断标准[6]:周围性面神经麻痹病程超过3个月,经治疗后仍有明显的口眼歪斜;排除各种原因引起的中枢性面神经麻痹。

1.1.2 纳入标准 ①符合顽固性周围性面神经麻痹的诊断标准;②年龄在20~65岁之间;③House-Brackmann(H-B)面神经功能分级Ⅱ~Ⅵ级[7];④生命体征平稳,意识清醒,自愿接受治疗及观察者;⑤自愿在知情同意书上签字。

1.1.3 排除标准 ①不符合纳入标准者;②妊娠期或哺乳期妇女;③患有严重心脑血管、内分泌、造血系统疾病及精神疾病患者;④同时进行其它治疗者,或本研究开始前3周内接受其它疗法者;⑤病情危重,难以对治疗的有效性做出确切评价者;⑥不能配合治疗、随访者。1.2 一般资料 选择2014—2016年上海市第六人民医院针推伤科门诊患者150例,按就诊先后顺序采用随机数字表法分为3组。针刺补法组50例,男23例,女27例;年龄38~62岁,平均(53.30±10.80)岁;病程3~8个月,平均(6.16±1.21)个月;H-B面神经功能分级:Ⅱ级6例,Ⅲ级18例,Ⅳ级14例,Ⅴ级12例。针刺泻法组50例,男24例,女26例;年龄32~64岁,平均(50.85±12.10)岁;病程3~11个月,平均(5.77±1.34)个月;H-B面神经功能分级:Ⅱ级7例,Ⅲ级22例,Ⅳ级11例,Ⅴ级10例。平补平泻组50例,男29例,女21例;年龄31~60岁,平均(52.68±9.1)岁;病程3~9个月,平均(5.59±1.73)个月;H-B面神经功能分级:Ⅱ级8例,Ⅲ级20例,Ⅳ级15例,Ⅴ级7例。3组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。1.3 治疗方法

1.3.1 针刺补法组 取穴:阳白、攒竹、鱼腰、丝竹空、太阳、下关、地仓、颊车、合谷。针刺操作:面部取患侧穴位,上肢取健侧穴位。嘱患者平卧位,选定穴位皮肤常规消毒,采用泉河牌0.30 mm×40 mm一次性无菌针灸针,左手切按穴位,阳白透攒竹平刺、鱼腰透丝竹空平刺、太阳透下关平刺、颊车透地仓平刺,右手将针刺入穴内后透刺,得气后采用捻转补泻法的补法[8],即左捻针,拇指向前,示指向后;合谷穴常规针刺。留针30 min,每间隔10 min捻转补法操作1次,每次每穴操作1 min,隔日1次,10次为1个疗程,共治疗2个疗程,疗程间休息1周。

1.3.2 针刺泻法组 取穴同针刺补法组,操作手法为捻转补泻法的泻法[8],即右捻针,拇指向后,示指向前。疗程同针刺补法组。

1.3.3 平补平泻组 取穴同针刺补法组,操作手法为捻转平补平泻法[8],即缓慢均匀的来回捻转。疗程同针刺补法组。

2 结 果

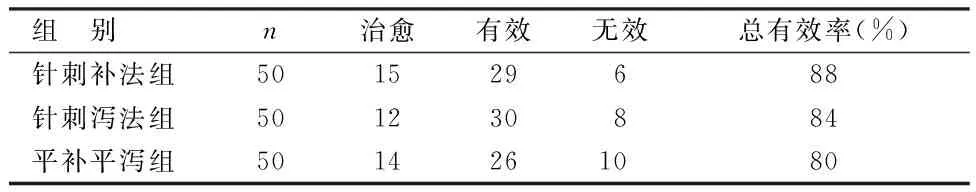

2.1 3组临床疗效比较 见表1。

表1 3组临床疗效比较 例

3组总有效率比较,χ2=1.19,P>0.05

由表1可见,3组总有效率经χ2检验比较差异无统计学意义(P>0.05),疗效相当。

2.2 3组治疗前后Stennert面神经麻痹评分比较 见表2。

表2 3组治疗前后Stennert面神经麻痹评分比较 分,±s

与本组治疗前比较,*P<0.05;与针刺补法组比较,△P<0.05

由表2可见,3组治疗后Stennert面神经麻痹评分均较本组治疗前下降,比较差异有统计学意义(P<0.05);治疗后3组组间比较显示,针刺补法组与针刺泻法组比较差异无统计学意义(P>0.05),与平补平泻组比较差异有统计学意义(P<0.05);针刺泻法组与平补平泻组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

据流行病学调查显示,周围性面神经麻痹在我国每年发病率为26~34/10万[10],该病是由颞骨岩部颅神经炎症所致,可能也与机械压迫相关。炎症的原因尚不清楚,在病因上主要有3种学说:①神经缺血学说,②病毒感染学说,③自身免疫学说。从该病病理机制上来看,神经缺血、水肿都参与了其病理过程,因此更多的学者支持神经缺血学说。血管收缩或血液流变学的改变等造成微循环障碍,面神经缺血、水肿、受压变性,导致面神经兴奋性降低而麻痹,以致功能障碍。现代医学多采用激素、改善微循环、促神经生长蛋白、抗病毒、手术等疗法治疗周围性面神经麻痹,一般通过规范治疗后症状能明显改善或消失。但有少数患者或因未及时治疗,或治疗不当,延误病情,或面神经损伤严重,经过多种方法治疗,功能恢复仍不明显,最终演变为顽固性周围性面神经麻痹[11]。这部分患者病情重,病程长,易留有如面肌挛缩、大小眼、口角倒错等后遗症,临床治疗较为棘手,现代医学缺乏有效的手段。

周围性面神经麻痹属中医学面瘫范畴,多由正气不足,卫外不固,络脉空虚,风寒风热之邪乘虚侵袭面部筋络,以致气血阻滞,筋脉失养,肌肉纵缓不收而成。若迁延不愈日久,则气血亏虚,面部筋脉长久得不到气血濡养而弛缓不用;“久病多瘀”,病久阳明、少阳二经经气阻滞,气血运行不畅,瘀血不去则新血难生;瘀血停滞不仅使筋脉失去血液的濡养,而且会阻碍津液运行,使内湿停滞,而见痰湿互结,形成正虚邪实、虚实夹杂之顽疾[12]。因此,顽固性周围性面神经麻痹的治疗应标本兼顾,扶正祛邪,整体调节,才能抗病祛邪[13]。针刺是公认的治疗面瘫的有效疗法[14],透刺法是常用法之一。透刺法采用一针双穴或多穴,针少而穴多,且针在浅层皮下,有取穴少、手法轻的特点,增强了针刺的强度,扩大了针刺的面积,可以很好地“气至病所”,发挥“通经络,行气血”的功效[15],有利于局部正气的恢复,使筋肌得到濡养,又能疏通瘀滞的津液气血,鼓邪外出[16]。根据“经络所过,主治所及”,透刺治疗顽固性周围性面神经麻痹时取穴常以阳明经穴、少阳经穴为主。足阳明胃经分走于面部至额部,手足少阳经脉循行皆经过目锐眦、耳后、入耳中。阳明经为多气多血之经,少阳经又系半表半里之经,刺之既可调节面部经气血脉,使之充和条达,经筋得养,又可扶助正气,祛除风寒湿热之邪,面瘫自复。我们经过长期临床研究和优化,最终确定了阳白透攒竹平刺、鱼腰透丝竹空平刺、太阳透下关平刺、颊车透地仓平刺,以疏调激发阳明经经气,祛邪外出,并能疏风通络,养血和营,兼以扶正,使气血顺畅,经脉通调,脉络充盈,肌肉经筋得以充养。现代医学认为,这样的透刺分布不仅符合面部解剖结构的生物力学特点,而且在面神经在面部的分支附近,可以更好地促进局部血液循环,改善神经营养和组织代谢,提高神经的兴奋性,增强肌纤维收缩,从而促进了面神经和肌肉功能的恢复[17]。再配合远端合谷穴,取“面口合谷收”之意,以祛除阳明、太阳经络邪气,祛风通络。

本项研究证实,透刺对顽固性周围性面神经麻痹有良好的临床疗效,同时也证实在透刺的基础上采用不同针刺补泻手法,临床效果也有所差异。Stennert面神经麻痹评分结果显示,捻转补法与捻转泻法之间无明显差异(P>0.05),捻转泻法与捻转平补平泻之间亦无明显差异(P>0.05),但捻转补法与捻转平补平泻法之间有明显差异,捻转补法的效果更佳(P<0.05)。提示采用补法和泻法可能更符合顽固性周围性面神经麻痹虚实夹杂、阴阳失调的病机。但由于顽固性周围性面神经麻痹本虚而标实,补法可治本,泻法可治标,而“治病必求于本”“急则治其标,缓则治其本”,补法可扶正祛邪,因此在治疗效果上最佳。临床还发现,由于顽固性周围性面神经麻痹恢复时间长,在日常生活中除了避风寒、忌劳累外,患者还应保持良好的心态,避免不良情绪影响病情,同时配合功能锻炼,有利于面瘫渐愈。

[1] 陈辉,张峻峰,吴耀持.粗针平刺治疗顽固性面瘫疗效观察[J].上海针灸杂志,2012,31(11):814-815.

[2] 洪菲菲,楚佳梅,刘小平,等.电针基础上应用火针及中镇六穴治疗顽固性面瘫30例临床观察[J].甘肃中医药大学学报,2016,33(4):64-67.

[3] 童青,郭婷婷.平衡针刺法结合中药熏蒸治疗顽固性面瘫35例[J].河南中医,2016,36(10):1835-1837

[4] 张敏燕,丁德光.透刺结合拔罐疗法治疗顽固性面瘫临床疗效观察[J].针灸临床杂志,2016,32(10):58-60

[5] 丁敏,杜梁栋,冯骅,等.杜氏金针手法针刺治疗顽固性面瘫的临床研究[J].上海针灸杂志,2016,35(7):802-804.

[6] 上海市卫生局.上海市中医病证诊疗常规[M].上海:上海中医药大学出版社,2003:412-413.

[7] House JW,Brackmann DE.Facial nerve grading system[J].Otolaryngol Head Neck Surg,1985,93(2):146-147.

[8] 杨兆民.刺法灸法学[M].上海:上海科学技术出版社,1999:29-31.

[9] 王拥军.神经病学临床评定量表[M].北京:中国友谊出版公司,2005:408-409.

[10] 杨期东.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2002:235.

[11] 吴俊,杨丽霞,周贤刚.甲钴胺穴位注射结合针刺治疗顽固性面瘫的疗效观察[J].重庆医学,2009,38(17):2207-2209.

[12] 李茎,庄礼兴.庄礼兴教授治疗顽固性面瘫特点介绍[J].针灸临床杂志,2010,26(5):57-58.

[13] 陈柳丹.针灸治疗顽固性面瘫研究进展[J].针灸临床杂志,2011,27(10):67-68.

[14] 石学敏.针灸治疗学[M].上海:上海科学技术出版社,1998:95.

[15] 戴自明.透刺法治疗周围性面瘫60例临床观察[J].中国针灸,1998,18(11):679-680.

[16] 项琼瑶,傅莉萍.平衡阴阳针刺法治疗周围性面瘫后期的临床观察[J].上海针灸杂志,2005,24(8):32-34.

[17] 张彬.针刺透穴配合理疗治疗顽固性面瘫100例疗效观察[J].云南中医中药杂志,2007,28(5):31.

(本文编辑:曹志娟)

10.3969/j.issn.1002-2619.2017.05.028

※ 项目来源:上海市科学技术委员会科研计划项目(编号:14401971500)

张峻峰(1978—),男,主治医师,硕士。从事针灸临床及科研工作。

R745.120.5;R245.31;R242.27

A

1002-2619(2017)05-0754-04

2017-02-13)

△ 通讯作者:上海市第六人民医院针推伤科,上海 200233

1 上海市青浦区中医医院针灸科,上海 201700