国际比较视野下“中国园林史”课程教学的优化

2017-06-22王应临

王应临 李 雄

(北京林业大学园林学院,北京 100083)

国际比较视野下“中国园林史”课程教学的优化

王应临 李 雄

(北京林业大学园林学院,北京 100083)

园林史类课程是风景园林专业的核心课程。英国谢菲尔德大学和美国佐治亚大学作为两所在风景园林专业方面具有代表性的英美高校,其园林史类课程教学的特色有三:一是以培养学生的科研能力和实践能力为主要教学目标;二是实施多种形式的课程教学,提供丰富的课程教学资料;三是通过课内讲座与课外阅读的协同、课内考核与课内外学习的协同,实施课内外联动的教学环节。基于此,在国际比较视野下,针对北京林业大学“中国园林史”课程教学面临的课时量不足、学生班级规模过大、课程考核方式单一、课程教学资料陈旧且更新不及时等问题,提出借鉴国外经验改革“中国园林史”课程教学的措施,即确立多元化的教学目标、采用多样化的教学方法、实施以激发学生课外自学为目的的教学环节等。

高等教育;风景园林专业;国际比较;中国园林史;教学改革

实践性较强是风景园林行业的主要特点之一。自从风景园林学科被批准成为一级学科以来,我国开设风景园林专业的高等院校不断增多。由于风景园林专业学生毕业后主要从事风景园林规划设计方面的工作,所以园林史类课程作为基础理论课,在设置风景园林专业的各高等院校得以普遍开设。通过园林史类课程的学习,学生可以掌握东西方园林不同的风格特点、园林文化及造园技艺等,拓宽知识面,提高形象思维和抽象思维的能力以及人文素质修养,从而为创作出优秀作品打下扎实的基础[1]。

此外,在风景园林一级学科下设的6个二级学科中,“风景园林历史理论与遗产保护”是其中之一。园林史类课程作为该二级学科开展研究和实践的启蒙课程,在普及园林历史基本理论知识的同时,还承担着培养学生自主思考能力和科研能力的责任。

然而,当前我国高等院校园林史类课程教学往往难以满足风景园林行业和学科的发展需求。由于该类课程多采用单向的、静态的教学方法,教学内容大多只停留在研究国家和地区园林的发展历史、考察园林内容和形式的演变等层面上,而学生只是通过单向地听取和记忆园林的名称、年代和国家等来接受相关知识[2],所以部分学生感觉课程教学枯燥、课程内容缺乏实用性。

为此,笔者从中国、英国和美国分别选取了1所具有悠久的风景园林本科教学历史、在风景园林行业影响力较大、具有一定的代表性和典型性的高等院校,即北京林业大学、谢菲尔德大学和佐治亚大学,以国际比较的视野,对其所开设的园林史类课程的教学进行了比较分析。首先,对英美两所高校园林史类课程的教学特色进行了归纳总结。其次,基于北京林业大学“中国园林史”课程教学的现状,对我国高校园林史类课程教学面临的问题进行了分析。最后,借鉴英美的成功经验,提出优化“中国园林史”课程教学的建议措施。

一、英美高校园林史类课程教学的特色

尽管中国有着悠久的园林发展历史,但是现代风景园林学起源于美国,而且欧美国家的风景园林学教育一直走在世界前列。对欧美国家高校开设的园林史类课程的教学状况开展深入的研究,有助于我国高校在全面了解其先进的教学方法和成功的教学经验的基础上,进一步优化园林史类课程教学。为此,笔者选择具有悠久的风景园林专业教育历史、能够反映英国和美国本科教学最高水平的两所高校作为比较研究的对象。

其中,英国谢菲尔德大学(University of Sheffield)的风景园林系(Department of Landscape)是英国风景园林领域最大的学术机构,在科研和教学方面均拥有较高的国际声望。谢菲尔德大学风景园林系拥有16名学术职员和20名联合导师,有本科生约200人、研究生150人(资料来源于http://www.sheffield.ac.uk/landscape/study)。美国佐治亚大学(University of Georgia)的风景园林专业成立于1928年,设置在环境与设计学院(College of Environment and Design)。佐治亚大学的风景园林本科专业在1952年通过美国景观师协会(American Society of Landscape Architects,ASLA)的认证,在全美常年排名前五。

在园林史类课程的教学安排方面,英国谢菲尔德大学风景园林专业在大学一年级下学期开设了“风景园林史(histories of landscape architecture)”课程,课程学分为20,相当于200学时(根据学校规定,每1学分严格对应于包括课堂教学时间和学生独立学习时间在内的10小时的工作)。美国佐治亚大学风景园林专业为大学三年级的本科生开设了“建成环境史(history of the built environment)”课程,课程教学分别安排在2个学期进行,课时总数为92学时;课程教学内容覆盖了建筑、景观和城市规划的历史,以建成环境与社会文化、技术、美学和环境因素的关系为重点。

英美两所高校园林史类课程教学的主要特色是:以培养科研能力和专业能力为主要目标,课程教学多样化,实施课内外联动的教学环节等。

(一)以培养学生的科研能力和实践能力为主要教学目标

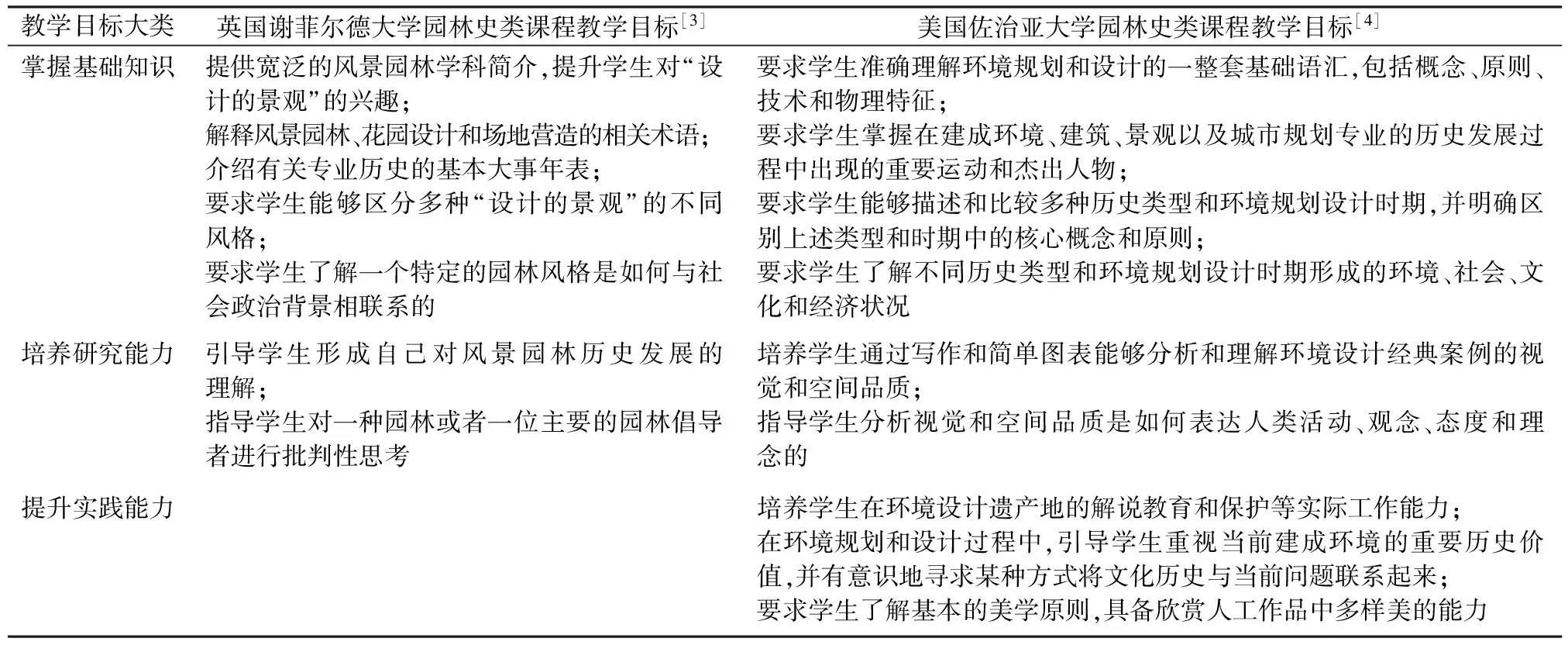

谢菲尔德大学和佐治亚大学开设的园林史类课程,其教学目标都大致可分为掌握基础知识、培养科研能力、提升实践能力3个方面(详见表1)。这3个方面的课程教学目标是逐层递进的关系。第一层次掌握基础知识,是课程教学的基本要求。第二层次科研能力的培养,是基于基础知识的掌握,要求学生运用所学知识,通过论文或图表的方式,进行分析、研究和批判性思考,从而形成对风景园林历史发展的独特理解。第三层次实践能力的培养,是在学生通过课程学习获得基础知识并全面理解的基础上,促进学生规划设计实践能力的培养和提高,加强学生对场地历史文脉的理解和运用;或者培养学生在历史遗产地项目中胜任解说教育和价值保护工作的能力等。

但是,谢菲尔德大学和佐治亚大学园林史类课程的教学目标也存在差异(详见表1),谢菲尔德大学更偏重于培养学生的科研能力,而佐治亚大学更强调帮助学生提高规划设计的实践能力。

表1 英国谢菲尔德大学和美国佐治亚大学园林史类课程的教学目标

(二)开展多样化的课程教学

风景园林领域的实践多为设计类实践。对同一场地,不同设计者往往会有不同的个性设计。园林历史的研究也主张百家争鸣,鼓励不同观点的碰撞。为此,谢菲尔德大学和佐治亚大学通过开展多种形式的园林史类课程教学和提供丰富的教学资料等,为学生构建了能够广泛接触不同的研究视角和多样的研究内容的平台。

1.实施多种形式的课程教学

佐治亚大学园林史类课程采取教师授课、嘉宾开设讲座与学生课下阅读相结合的教学方式,除了由任课教师进行课堂讲授之外,还会邀请知名客座嘉宾开设讲座并与学生分享针对环境设计史中某特定主题的学术研究。通常,嘉宾讲座依照年代顺序安排,并与特定主题相结合,包括课内讲座和课外延伸讲座。一般情况下,每场讲座都会伴随着一定量的文献阅读,任课教师会利用学校的电子资源平台为学生提供讲座大纲或学习指导材料,而学生需要在讲座前完成相应的文献阅读任务。

谢菲尔德大学园林史类课程的教学,除了传统的课堂讲授之外,还会组织学生开展小组学习,鼓励学生进行园林历史方面的阅读,并进行论文写作;会通过实地场地调研,组织学生实地考察园林的风格化特征,并向学生展示如何在场地中区分考古、建筑和种植的不同层次;会通过举办专题研讨会,对学生的独立研究过程和成果进行指导和鉴定。

2.提供丰富的课程教学资料

有关园林历史的研究往往是多角度和多元价值取向的,所以谢菲尔德大学和佐治亚大学的园林史类课程教学都鼓励学生进行广泛的阅读。值得注意的是,两所大学都没有为学生指定限定性教材(textbook),而是通过多种渠道为学生提供尽量多的学习和研究资料。

例如,佐治亚大学园林史类课程的任课教师除了为学生提供包含基本教学信息和要求的课程大纲之外,还会提供阅读资料包,其中的资料按照相关性分为三大类,即必读(required)参考书、推荐(recommended)参考书和支撑性(supported)阅读资料;此外,针对历次讲座的内容以及根据学习进度,及时为学生提供相关的学习阅读资料或获取渠道。

再如,谢菲尔德大学将“自主收集课程资料”作为培养学生科研能力的一个环节,所以并未在课程大纲中列举任何参考书籍,而是通过向学生介绍学校图书馆、学校网络平台以及谷歌学术等其他社会网络平台,引导学生自主和广泛地收集相关资料。

总之,在英美两所大学的园林史类课程教学中,任课教师的课堂讲授并不是学生获得知识和能力的唯一渠道,而是鼓励学生通过任课教师、讲座嘉宾、其他同学、实地考察和课程学习资料等多样化的方式,获得知识和能力。这样,一方面减少了园林史类课程教学质量对任课教师的知识储备和教学能力的过度依赖,使任课教师的身份从课程教学的主宰者变成了课程教学的组织者;另一方面强化了学生查阅文献、彼此交流、批判性思考等能力的培养,使学生的身份从被动的接受者变成了主动的获取者和研究者。

(三)实施课内外联动的教学环节

尽管谢菲尔德大学和佐治亚大学的园林史类课程课时量已经较大,但是由于课程教学目标多样化和课程内容丰富,所以仍面临着课时量不足的问题。为此,两所大学通过课内讲座与课外阅读的协同、课内考核与课内外学习的协同,实施课内教学与课外自学联动的教学环节,以延长学生学习园林史类课程的时间,从而解决了课时不足的问题。

1.课内讲座与课外阅读的协同

例如,佐治亚大学园林史类课程的课内讲座内容与要求学生阅读的课外资料是同步且彼此补充的。通常,要求学生阅读的课外资料都是能够支撑和补充课内讲座的关键文献。如果学生没有在讲座之前完成课外阅读,将很难理解课内讲座的内容。所以课内讲座与课外阅读的协同可以有效地敦促学生利用课外时间进行资料阅读,从而无形中延长了课程学习的时间。

2.课内考核与课内外学习的协同

通过引导学生利用课外时间开展自学以弥补课程学时的不足,这一策略的实现除了要依靠学生的自觉性和自我约束力之外,更需要采取合理的课程考核方式以监督和协同学生的课内外学习。与我国高校课程考核通常只在结课时进行一次期末考试相比,英美两所大学园林史类课程考核的做法值得借鉴。

(1)佐治亚大学“建成环境史”课程的考试和测验较多,每学期都要进行3次考试、3次课堂测验、12次阅读测验和约10次课程突袭测验。上述所有考试和测验的成绩经加权处理后构成学生最终的课程成绩。

①考试:通常每次考试占用1次上课时间,每5周考试1次(每学期一般为15周);每次考试重点考核前5周的学习内容,后期的考试还需综合考察前期所有的教学内容;特别是考试内容不仅包括课堂上讲授的重点概念和理念,而且覆盖课程教学指定的课外阅读资料和有关课程讲座的学习材料。

②课堂测验:每次课堂测验花费的时间约为5~10分钟,穿插在课程讲座中进行;通常先由任课教师向学生展示一系列场地幻灯片,然后要求学生进行场地识别。

③阅读测验:每次阅读测验的时效为2周,为开卷形式;任课教师通过网络教学平台向学生提出阅读主题,提供阅读信息,并督促学生跟上阅读进度,而学生必须在2周内完成阅读测验。

④突袭测验:由任课教师根据课程讲座的内容随机提取一个问题进行课上测验,是对学生课程出勤和听讲情况的抽查。高密度的考试和测验,一方面能够敦促学生的课内外学习,如阅读测验可以对学生课外阅读的进度和效果进行监督;另一方面能够帮助任课教师及时了解学生的课程学习情况,并据此对课程教学进行有针对性的调整和优化。

(2)谢菲尔德大学“风景园林史”课程的考核主要有小组汇报和论文写作2种形式,要求学生提交小组作业和插图论文,重点考察学生分析和综合运用资料进行研究的能力。其中,小组汇报课程考核方式对学生的课外学习和相互间的交流有较大的督促作用。由于课时量不足,学生的小组作业需利用课外时间自行开展,而课内的小组汇报是对学生课外学习小组合作情况的一种有效考核,有利于训练学生的团队合作能力和口头表达能力。通常,小组汇报成绩占课程考核总成绩的30%。

首先,由任课教师为每个学生学习小组指定某个景观特征或者景观类型。景观特征和类型可以是厨房花园、果园或葡萄园;结园、迷园和花圃;树园,如林荫道、荒野地、小树林、灌木丛和公园地;温室与桔园;水景,如喷泉、小瀑布、运河和湖泊等。

其次,每个学生学习小组对教师指定的某个景观特征或者景观类型进行分析评价,提交图文混排的A3图,并在学期第7周的研讨会上进行成果汇报。

最后,任课教师对学生学习小组的作业和汇报进行点评,并在此过程中鼓励学生对案例进行批判性和演绎性的思考,培养学生准确运用数据的能力。

综上所述,课内外联动的教学环节需要任课教师合理组织课内讲座、课内讨论、课内考核、课外研究、课外阅读、课外分组合作和课外踏勘等环节;而通过各个环节内容的相互穿插实现课内教学与课外自学的连结,并利用有限的课内时间启发、监督、修正、检验学生的课外学习,不仅解决了课内学时不足的问题,而且有利于加强学生自主研究能力和批判思考能力的培养。

二、北京林业大学“中国园林史”课程教学的现状

北京林业大学的风景园林学科为省部级重点学科和国家“211工程”重点建设学科,在2012年教育部一级学科评估中排名全国第一。北京林业大学开设的园林史类课程有“中国园林史”和“西方园林史”,均为必修课;同时,还开设了“中国建筑史”和“外国建筑史”选修课。其中,“中国园林史”必修课安排在大学二年级下学期或大学三年级上学期,“西方园林史”必修课安排在大学三年级下学期。笔者以“中国园林史”课程为例,对我国高校园林史类课程教学的基本情况和面临的问题进行了分析总结。

(一)基本情况

“中国园林史”必修课的课时为24学时,主要教学内容包括各历史时期的园林作品及其历史背景,以及作品对后世的影响。北京林业大学2015年版的《中国园林史教学大纲》明确规定了课程的教学目标是使学生获得有关中国园林历史的必要知识。修读该课程的学生人数较多,平均师生比约为1∶100。该课程的教学方式仍以教师课堂讲授为主。这一教学方式对任课教师的知识积累、教学能力和个人魅力依赖较大。该课程将周维权所著的《中国古典园林史》作为指定教材,考试也以此书为考试范围;同时将汪菊渊的《中国古代园林史》、刘敦桢的《苏州古典园林》等经典专著作为推荐阅读资料。

此外,我国高校园林史类课程的考核方式包括课程论文和闭卷考试2种,其中必修课多采取闭卷考试的方式,选修课则采取课程论文的方式,2种考核方式均在学期末课程教学结束后统一进行。

(二)面临的问题

在教学实践中,“中国园林史”课程教学主要面临着以下问题。

1.课时量不足

中国园林厚重的历史积淀、丰富的研究成果、多元的研究视点等特征,都决定了“中国园林史”课程的教学内容非常庞杂。在这种情况下,24学时的课时量显然极为有限,使任课教师面临着很大的挑战。如果授课内容过于精炼、跳跃性较大,那么学生难以较好地接受和理解。如果授课内容偏重于历史案例介绍,又会导致园林史类课程成为历史园林作品的赏析课。如果课堂讲授仅局限于某一篇研究文献或任课教师自己的研究视角,而没有时间从点到面展开讲解,那么学生又难以全面认识和分析历史园林作品。

2.学生班级规模过大

在我国高校,普遍存在学生班级规模过大的问题,从而导致在课堂上进行师生互动会产生巨大的时间成本。对课时量不足的“中国园林史”课程而言,这一时间成本显得更加难以接受。因此,任课教师在课堂教学中不得不减少与学生的交流互动,而采用单一的知识灌输式教学方式也就势必顺理成章了。同时,过大的学生班级规模也使任课教师难以全面掌控课堂教学节奏和气氛,更是难以及时获得学生的反馈。这也容易使学生对课堂教学感到枯燥乏味,从而缺乏积极思考的热情和主动学习的欲望。

3.课程考核方式单一

我国高校园林史类课程所采取的课程论文和闭卷考试2种考核方式,可以说是各有利弊。

以课程论文的形式进行课程考核,有助于培养学生自主研究和独立思考的能力。但是,由于在论文选题和写作方法方面对学生缺乏指导和培训,所以学生的课程论文在资料引用等方面缺乏规范性,有的课程论文甚至会出现大段的文献抄袭。与此同时,由于缺乏相应的查重平台供教师对课程论文的资料引用情况加以鉴别,所以课程论文的成绩评定容易出现不公平的现象。这都使课程论文考核方式对学生课程学习情况的考察效果大打折扣。

以闭卷考试的形式进行课程考核,可以使教师获得更客观的课程考核结果。但是,闭卷考试往往更注重考察学生对事实细节以及概念和理论的掌握程度,而难以考察“中国园林史”课程教学在学生能力培养方面的教学效果。这也导致学生为了通过课程考试而过度关注考试大纲或教师划出的教材重点。

此外,由于课程论文和闭卷考试2种考核方式均安排在学期末课程教学结束后统一进行,所以难以发挥及时反馈学生课程学习状况的作用。

4.课程教学资料陈旧、更新不及时

从北京林业大学2015年版《中国园林史教学大纲》规定的教学参考资料看,均为上个世纪完成的个人专著或古人留下的典籍。其中,有的是针对整个中国古代园林历史进行广泛而深入研究的论著,如《中国古典园林史》;有的是古代造园工匠所著的古籍,如《园冶》《长物志》等。然而,对不断出现的新的园林史研究方法和研究成果,教学参考资料则鲜有纳入。由于“中国园林史”课程的教学参考资料较为陈旧且更新不及时,再加上没有有效的阅读监督机制,所以学生不仅对参考资料中的古籍内容难以理解和把握,而且自主阅读的积极性也不高,从而使课程教学大纲所列的课程教学资料往往形同虚设。

三、国际比较视野下“中国园林史”课程教学的优化

北京林业大学“中国园林史”课程教学在我国高校的园林史类课程教学中具有一定的代表性,从目前的教学效果上看,园林史类课程教学仍需进一步改革与优化。因此,笔者以“中国园林史”课程教学为例,在借鉴英国谢菲尔德大学和美国佐治亚大学园林史类课程教学成功经验的基础上,提出一些改革建议。

(一)确立多元化的教学目标

首先,应当认识到,当前“中国园林史”课程以传授知识为目标的教学模式不能很好地发挥园林历史类课程在风景园林本科专业人才培养中应有的作用,也没有很好地满足风景园林学科升格为一级学科后的学科发展要求。因此,笔者认为,“中国园林史”等园林史类课程可以借鉴英美两所大学园林史类课程的教学特色,确立多元的教学目标,即除了要求学生了解和掌握与园林历史相关的基本概念和规划设计理念之外,还应注重培养学生的传统文化素养,进一步提升其继承中国传统文脉的规划设计能力;注重训练学生的综合分析能力和批判研究能力,使其能够自主并准确地运用事实材料推演出自己的观点或判断;注重培养学生形成积极的科研态度和养成良好的科研习惯,激发其对园林历史研究的兴趣等。

(二)采用多样化的教学方法

园林史类课程采取单一的课堂讲授教学法,其弊端有三:一是该方法对授课教师的要求很高,所以在授课教师频繁变更或授课教师数量不足的情况下,难以保证教学质量的稳定性;二是授课教师的单方面讲授使学生的信息获取途径较为单一,授课教师对某段历史或园林作品所持的研究观点也容易使学生难以形成全面的认知,这都不利于培养学生的批判性思维;三是传统的课堂讲授教学法使教师缺乏与学生的互动,所以容易导致学生对课程学习感到枯燥。因此,笔者认为,应该以多样化的教学方法代替过度依赖任课教师一人的课堂讲授法。

由于当前我国高校的“中国园林史”等园林史类课程的教学班级规模较大,所以很难在短时间内采取研讨会和小组合作等教学方法。但是,任课教师仍应尽量综合运用多种教学方法,从而为学生提供尽量多的知识获取渠道。

首先,任课教师可以邀请相关领域的具有独特见解的专家参与课程讲授,可以通过多提启发性问题在课堂教学过程中加强与学生的互动,可以通过邮件、网络教学平台等途径与学生进行课下交流。

其次,对所讲授的历史研究结论等内容,任课教师应尽量选择主流观点,或尽量全面地展示不同观点,并明确告知学生各种观点的出处,当然也可以阐述任课教师本人对各种观点的态度。这样,一方面可以培养学生文献引用的意识,另一方面也有助于培养学生的批判意识和自主思考的习惯。

最后,在教学资料方面,任课教师不仅要为学生提供准确的历史事实信息,而且要尽量提供多样的文献研究资料和获取渠道,以培养学生广泛阅读和自主检索信息的能力。此外,任课教师要在课外甚至课前,将课堂教学所涉及的研究资料以及与讲授内容有关的推荐阅读资料等都提供给学生,鼓励学生在课外提前预习。这样,不仅有利于将教师的角色定位由知识给予者转换为教学的组织者和学生的引路人,而且有利于引导学生充分利用多种渠道获取必要的园林史知识,并独立地进行思考、研究和实践运用。

(三)实施以激发学生课外自学为目的的教学环节

在课时量不足的现状下,“中国园林史”等园林史类课程的任课教师应不断丰富并精心安排教学环节,以课内教学为触发点,激发、鼓励、敦促学生充分利用课外时间进行课程的延伸学习,从而改变过去仅仅利用课堂时间开展教学的情况。例如,将课程测验穿插于课程教学过程中,课程测验所占的时间不必很长,但是要有较高的频率,并与课程教学进度和课外作业密切结合,以达到监督学生课外学习的目的。再如,在课堂教学过程中穿插设置学生汇报交流的环节,要求学生将其在课外阅读中所作的思考在课堂上进行展示。这样,一方面能够及时检验学生的课外阅读进度和学习效果,而且能够训练学生的口头表达能力和公众演讲能力;另一方面可以弥补园林史类课程学时不足的缺陷,加强教师与学生之间的互动,从而使当前枯燥的教学氛围得到一定的改善。

[1] 孙春红,秦华.“思”“呈”“评”“用”——应用型人才培养模式下的园林史教学新法[J].中国园林,2013(4):85-90.

[2] 周向频,王女青.中外园林史教学方法探析[C]//景观教育的发展与创新——2005国际景观教育大会论文集.全国高等学校景观学(暂)专业教学指导委员会(筹),2005国际景观教育大会学术委员会.北京:中国建筑工业出版社,2006:368-371

[3] DEPARTMENT OF LANDSCAPE,SHEFFIELD UNIVERSITY.Undergraduate module description 2014/2015 academic session[EB/OL].(2015-06-15)[2016-06-15].http://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.430132!/file/ug-descriptions-14.pdf

[4] COLLEGE OF ENVIRONMENT AND DESIGN,THE UNIVERSITY OF GEORGIA.Spring semester 2011 land2520/edes6560-history of the built environment II:syllabus[EB/OL].(2015-06-15)[2016-06-15].http://www.ced.uga.edu/.

[5] 金云峰,陶楠.以“知行合一,转识为智”为理念的中外园林史教学[J].高等建筑教育,2016(1):133-137.

(责任编辑 柳小玲)

北京林业大学2015年研究生课程建设项目“全英文研究生风景园林设计课”,项目编号YWKC15016;北京市园林绿化局计划项目“北京世园会室外园林园艺展览展示方案编制”,项目编号SYJYY2015002。