“风景园林设计基础”课程教学改革

2017-06-22罗媛媛吴胜兰邓键剑

罗媛媛 周 晨 吴胜兰 黄 燕 邓键剑

(1.湖南农业大学东方科技学院,长沙 410128;2.湖南农业大学园艺园林学院,长沙 410128)

“风景园林设计基础”课程教学改革

罗媛媛1周 晨2吴胜兰1黄 燕1邓键剑2

(1.湖南农业大学东方科技学院,长沙 410128;2.湖南农业大学园艺园林学院,长沙 410128)

“风景园林设计基础”是风景园林专业的重要基础课程。风景园林设计类课程的所有教学活动,都是在为学生成为职业设计师打基础。结合“风景园林设计基础”课程在风景园林专业课程体系中的作用,从设计思维、设计表达形式、课堂组织和课程考核方式4个方面进行了教学改革实践:首先从体验到设计、从结构到重构两种途径开展了设计思维的训练;其次,创新了设计主题的表达方式和设计形式;第三,采取了灵活多样的课堂组织形式;第四,建立了多元化、多渠道的课程评价体系。课程改革后,学生初步掌握了用眼观察、用心体会、用脑思考、用手表达的学习方法,学会了从独特的、非常规的视角观察和理解事物的结构,学会了利用生活中的各种材料,进行设计表现形式的创新。

风景园林;设计基础;教学改革

“风景园林设计基础”是风景园林专业的重要基础课程,在专业教学中有着极其重要的作用。其教学目标是培养学生的造型能力、平面与空间的构成能力,提高学生的形象思维能力、审美素养,同时启发学生对形态、色彩、空间、肌理等设计要素敏锐的感知能力,挖掘学生对园林设计的兴趣与热情,加强学生的绘图与表现能力。笔者针对“风景园林设计基础”课程教学中普遍存在的问题,探究了相应的教学改革措施,并在实践中对其进行了验证。

一、“风景园林设计基础”课程教学面临的问题

(一)“重推理、轻想象”的基础教育模式导致学生在课程学习中难以从逻辑思维转为抽象思维

中国应试教育体制特别是初、中级教育不利于培养科学技术以外的人才,尤其是艺术人才[1]。中小学的基础教育中重推理、轻想象的教育模式对学生逻辑思维的训练有余,而对其形象思维的培养重视程度不够,而设计更强调形象思维。进入大学后,刚开始园林设计学习的学生,常常对从逻辑思维到形象思维的转变不知所措。传统的“风景园林设计基础”课程训练中以比照制图和“空想”设计为主要内容,难以引发学生对于设计的直观感知和情感体验,这使其在迈出从制图到设计的这一步时举步维艰。

(二)“重制图、轻创造”的课程教学导致学生缺乏设计的热情和学习的积极性

目前“风景园林设计基础”课程训练培养的是一种比照式的逻辑思维或线性思维,以机械式的专业制图和设计表现为主,模仿范图的训练形式使得学生创造思维停滞,缺乏个性表达和情感体验,而这些要素是创造性思维培养过程中不可或缺的。传统的风景园林设计成为了一个简单的由眼睛到手的设计过程,是一个类似于“复制”的过程,学生在日复一日的重复作业中倍感枯燥无聊。风景园林专业的大多数学生没有绘画基础,大量的设计与制图任务让学生在“风景园林设计基础”课程学习中颇感压力,“想不出”“画得丑”“画不像”等问题的困扰使得学生在学习过程中逐渐失去信心,缺少成就感。

(三)“重结果、轻过程”的课程考核方式导致学生的设计重图面表现而轻设计内涵

在传统教学中,教师是学生学习表现的唯一评价主体,作业分数是唯一的课程考核标准,学生在作业完成过程中过度关注分数而非设计作品本身。这种重作业成绩,轻设计过程的观念,导致学生在做作业时猜测并试图迎合教师的偏好以求得到更高的分数。作业完成后,又缺乏对设计作品的回顾、反思、分析和总结,使其设计中的问题与错误重复出现,设计能力停滞不前。以权威和单一的标准来评价学生作业,使学生对设计产生排斥和消极的情绪,怯于表达,不愿意向其他人的看法提出质疑和挑战。

(四)个体封闭式的学习习惯制约了学生的创新思维

受传统观念和生活环境的影响,学生习惯于将自己封闭在孤立的学习中,不愿意、不擅长或不敢与他人分享构思与创造的过程。也有部分学生对自己设计的作品过于自信,不愿接受别人的指导和建议;还有部分学生在学习中遇到瓶颈和困惑时,也不愿向教师和同学求助,这些习惯都不利于学生创造思维和表达能力的提高,更阻碍了团队精神和协作意识的培养。

二、“风景园林设计基础”课程教学改革的措施

笔者在近几年“风景园林设计基础”课程教学中,针对上述普遍存在的问题,从设计思维、表达形式、课堂组织和课程考核方式4个方面对课程教学进行了大胆的探索。

(一)强化设计思维的训练

1.从体验到设计

设计师设计的不是场所、空间,也不是设施,而是体验[2]。由此可以看出,设计的本质是为使用者创造出舒适、愉悦与快乐的体验,包括空间体验、情感体验和使用体验。构建主义者强调:“学习是学习者主动地与客观世界对话,与他人对话,与自身对话的过程。”“风景园林设计基础”作为风景园林设计的入门课程,主要是在园林设计的启蒙阶段培养学生正确的学习方法和思维方式。如果从一开始学生便养成了由眼睛到手的简单、复制式的设计思维定式,缺乏与客观世界、他人和自身的对话,将导致学生眼里有设计而心里没有设计的缺陷,这种缺陷在今后的设计道路中,将难以被修正和扭转。

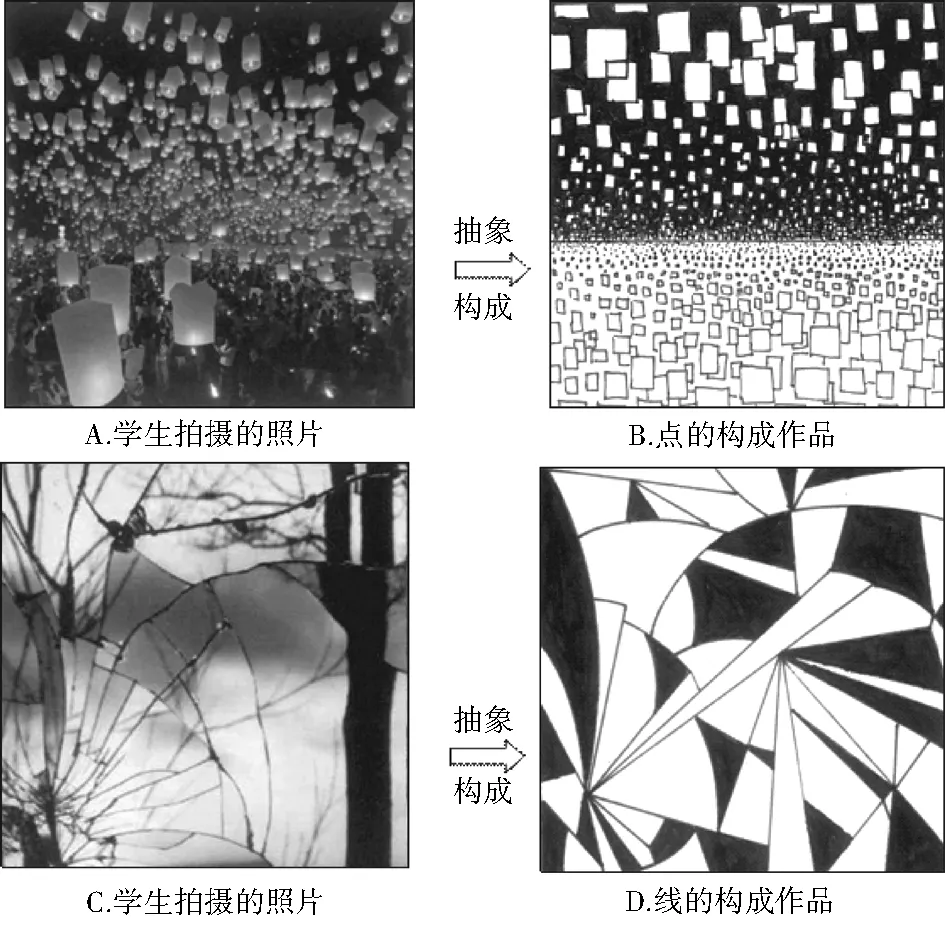

要设计必先学会体验。因此教师应给学生指引一条用眼观察、用心体验、用脑思考、用手表达的学习方法与设计途径。鼓励学生跟随自己的体验和意愿,以直觉的方式看待生活,同时融入自己的情感和理解,不带任何预先的设定和偏见。在此基础上,学生将学会从对生活的感性认知上升到对设计作品的理性表达,杜绝抄袭、模仿的错误思路,摆脱凭空想象的不知所措。教师应根据训练目标与学习方法,安排点、线构成的课题练习。

这一阶段的课题练习要围绕平面构成的基本要素和抽象的基本方法展开,通过练习,学生应了解形的基本要素——点、线的性格,掌握点、线的排列手法。教师可以安排以点、线构成手法为主的训练内容。学生可以通过拍照、网络、书籍、杂志等途径进行观察、捕捉生活中美的、有感觉的素材,然后从个人的性格、喜好出发,筛选其中能引发情感共鸣和设计灵感的图片,并以此素材作为设计的切入点,运用平面构成的理论知识,将素材图片中的基本要素——点、线进行提取、取舍、抽象,同时融入个人情感和体验,设计出平面构成作品。

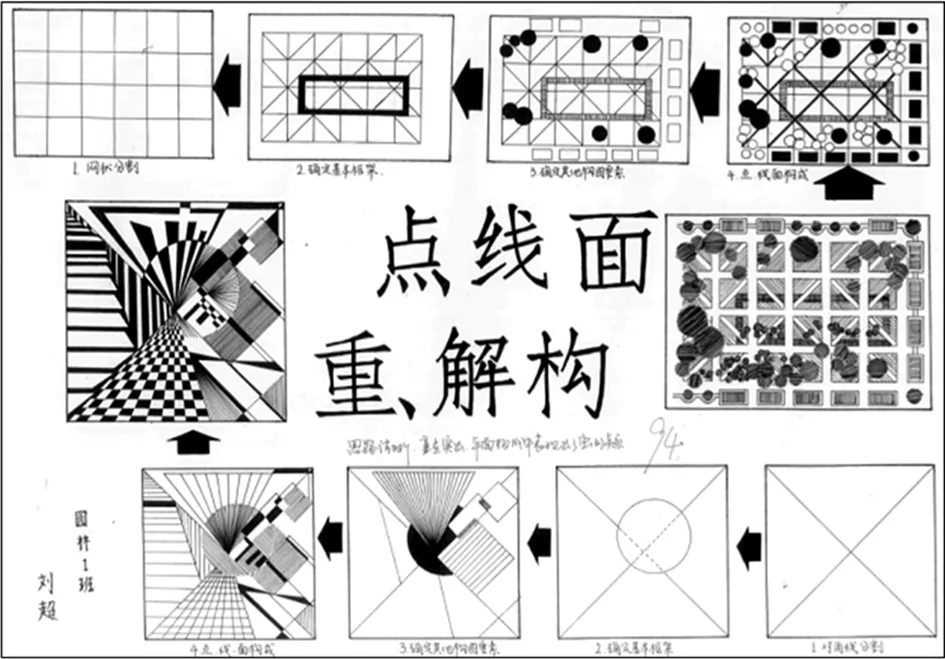

2.从解构到重构

解构最初作为一个哲学术语,是后结构主义提出的一种批评方法,意为结构分解,也有分析的意思,在建筑设计、服装设计等领域应用普遍。解构主义的设计实践使长期以来被压制、被忽视的在传统审美范畴之外的事物以及那些潜在的、隐匿的、从属的形式特征突显出来,并以正面的形式得到展示[3]。在解构主义理论的基础上,教师引导学生从独特、非常规的角度进行观察、理解和拆解事物的结构,在怀疑、超越、创造中把握和重构事物,从而获得新的构成形式。

这一阶段的课题练习围绕面的分割和平面综合构成展开。学生首先要练习用平面构成的基本方法解读风景园林平面图;其次要培养学生整体→局部→整体的思维方式;第三,学生要掌握面的基本分割方法和点、线、面之间的构成关系。

学生可以选择彼得·沃克、丹凯利、玛莎·施瓦茨等大师的风景园林设计平面图,通过查阅相关资料,理解设计的背景、主题、特色和设计手法,详细分析平面图中风景园林要素与点、线、面的关系,确定平面分割方式,并对其进行结构分解,提取主要平面构图元素,并以提取的元素为基础进行重构训练。

(二)强调设计主题表达方式和设计形式的创新

1.设计主题的表达方式

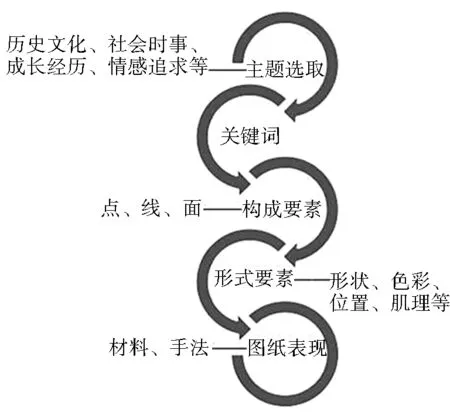

在设计的开始,先确定一个主题,之后整个设计过程都要围绕着这个主题进行。主题的选择范围没有限制,历史文化、社会时事、人物故事、风景图片及个人成长经历、情感追求等,都可以成为设计主题的来源,以此为基础提取主题关键词。关键词可以激发学生的想象力、创造力和发散性思维,在此之后,进入构成要素的选择、形式要素的推敲、图纸表达的设计过程。设计主题的表达过程见图1。

图1 设计主题的表达过程

2.设计形式

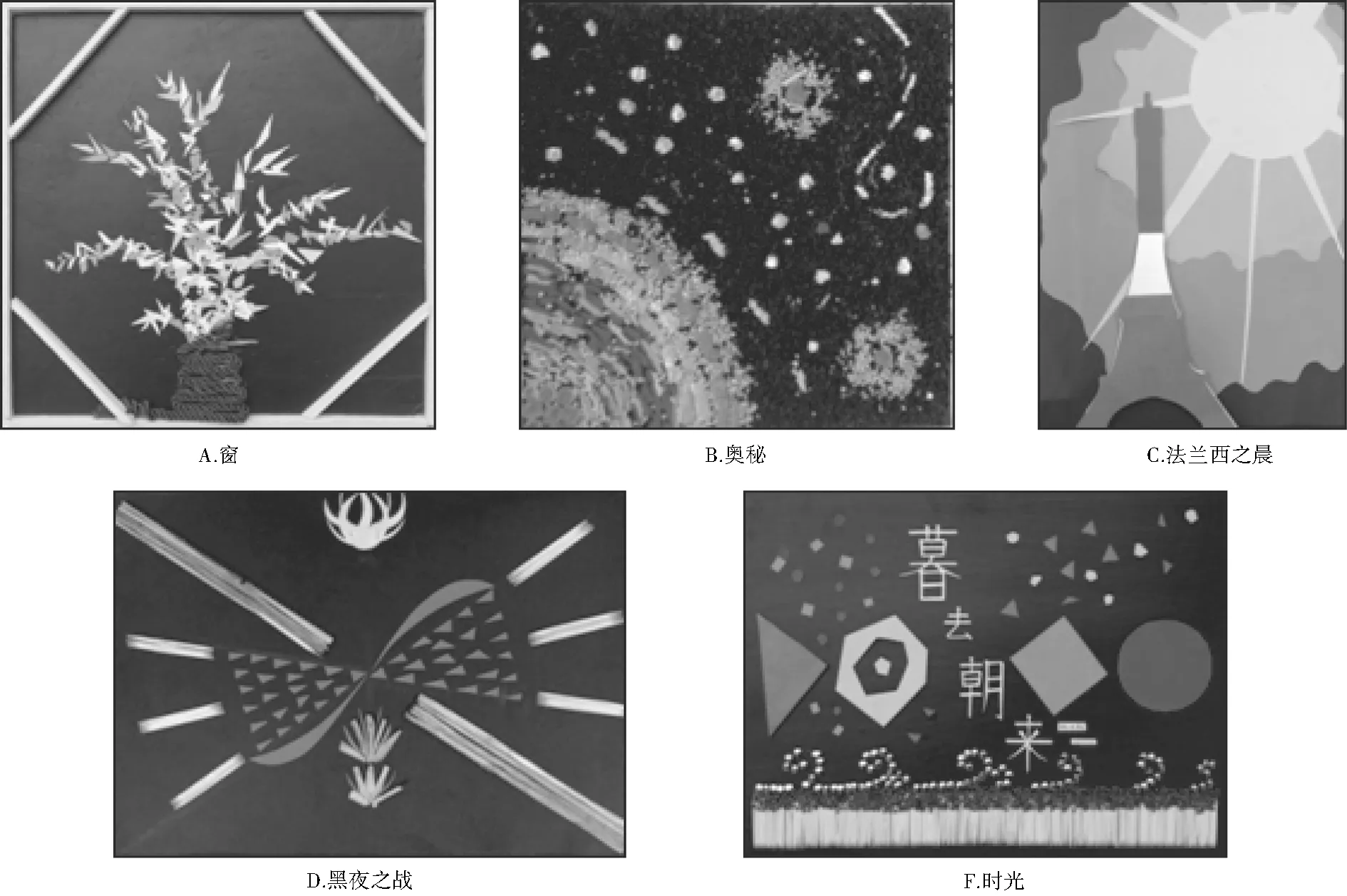

古希腊哲学家普罗塔戈拉(Protagoras)曾写到:头脑不是一个要被填满的容器,而是一个需要被点燃的火把。学生的创造性思维正是一个需要被点燃的火把。学生应突破常规的设计表达方式,在设计主题的引导下,进行更大胆的设计,更自由的表达,培养自我探求、自主选择和自由创作的意识与能力。在实践训练中,教师可以对设计进行大方向的把握,对于图幅的大小、表达形式、材质的运用、设计内容等应给予学生更大的自由度,让学生在宽松的环境里,逐步学会体验、选择、推敲、创造和表达,学会用心感受设计的快乐与学习的乐趣。

这一阶段的课题练习应围绕平面构成综合理论展开。学生首先进行主题的拟定和提炼;其次学生要锻炼自己综合运用平面构成知识的能力;第三,要学会使用不同的材料表达主题。例如,学生确立主题后,可以运用纸、布、米、绿豆、稻草、沙、竹签、棉棒、铁丝、胶带等不同肌理的材质,用剪、折、拼、贴、缝、喷、绘等手法,设计出有思想、有创意、有视觉冲击力的综合平面构成作品。而设计纸张的类型和形状、图幅的大小、表现形式可以自由选择。

(三)采取灵活多样的课堂教学组织形式

课后作业练习可以激发学生的创造性,提高其设计兴趣和审美素养。美国教育学家托兰斯提出教师开发学生的创造性应遵守5条原则[2]:①尊重学生与众不同的疑问;②尊重学生与众不同的观点;③向学生证明他们的观点有价值;④给予学生学习的机会;⑤教师对课程学习的评价应与学生产生学习结果的原因联系起来。根据这一原则,教师在理论教学中,可以根据当堂教学任务和内容插入课堂小练习,让学生在提高动手能力的同时,及时发现并解决课堂学习中存在的问题。在实践训练中,教师应创造机会,让学生对自己的设计作品进行介绍和解说,引导和鼓励学生发表不同的见解。教师还可以组织学生开展作业讨论、分析,并以组为单位就讨论结果进行总结和汇报,最后教师对学生的解说、讨论、汇报的表现进行综合评价。在这一教学过程中,培养了学生的表达、分析、归纳和总结能力,提高了学生课堂的参与性,增加了课堂的趣味性,最终激发学生设计的创造力和批判性思维,提高其学习热情和审美素养。

(四)建立多元化的课程考核体系

中国美术学院副院长宋建明教授指出:“关于设计教学的创新,要明确‘教’与‘学’的方法是否具有包容性、开放性”,教师为学生建立一个让其感到安全、公平、开放与自由的学习环境尤为重要。因此,笔者通过上课出勤、课堂表现、作业表现、作业展示、讲述汇报等多种方式,建立了教师引导、学生自评与互评、公示投票打分等多元化、多渠道的综合评价体系。这种考核评价方式降低了学生对分数的关注度,提高了学生的判断和鉴赏能力,使学生对设计作品本身的思想和内涵进行更深入的体会和思考。

三、“风景园林设计基础”课程教学改革的成效

首先,学生通过理论学习与课题练习,初步掌握了用眼观察、用心体会、用脑思考和用手表达的学习方法。学生能够从日常拍摄的图片中寻找设计灵感,运用点、线的构成手法,设计出生动的平面构成作品。学生的平面构成作品见图2。

图2 由照片转化为平面构成的作品

其次,学生学习了面的分割和平面综合构成的相关知识,通过从解构到重构的课题练习,更好地理解了解构主义,并学会了从独特、非常规的角度观察和理解事物的结构。学生解构与重构练习作品见图3。

第三,学生在掌握平面构成综合理论的基础上,根据个人的性格与爱好,从各个角度寻找设计素材,拟定设计主题,利用生活中各种材料,实现了设计表现形式的创新。学生点、线、面综合构成练习见图4。

图3 学生的解构与重构练习作业

第四,通过灵活多样的课堂组织形式,提高了学生在设计过程中的表达、分析、归纳和总结的能力,学生展现出了高度的课堂参与性和学习热情。

“风景园林设计基础”是风景园林专业的必修课,是风景园林设计的入门课程,笔者在教学方法的改革中充分意识到“风景园林设计基础”课程在风景园林专业教学体系中的重要作用,因此,在对学生的设计思维训练上更有针对性,在设计表达形式上赋予学生更大的自由度,在课堂组织上更加重视开放性,在评价体系中更显包容性,从而使“风景园林设计基础”课程的教学体系得以逐步优化和完善。

图4 学生的点、线、面综合构成练习作业

[1] 李建伟.中国规划设计专业教育的根本问题[J].中国园林,2007(5):14.

[2] 约翰·奥姆斯比·西蒙兹.启迪:风景园林大师西蒙兹考察笔记[M].方薇,王欣,译.北京:中国建筑出版社,2009:9,121.

[3] 周庆.形式的生成——关于设计基础教学中的形式课题研究[D].南京:南京艺术学院,2012:140.

(责任编辑 王 伟)

湖南农业大学东方科技学院2015年特色专业建设项目“园林特色专业建设”,项目编号DFTSZY201501。