郭沫若致徐迟的一封信

2017-06-21慕津锋

文|慕津锋

郭沫若致徐迟的一封信

文|慕津锋

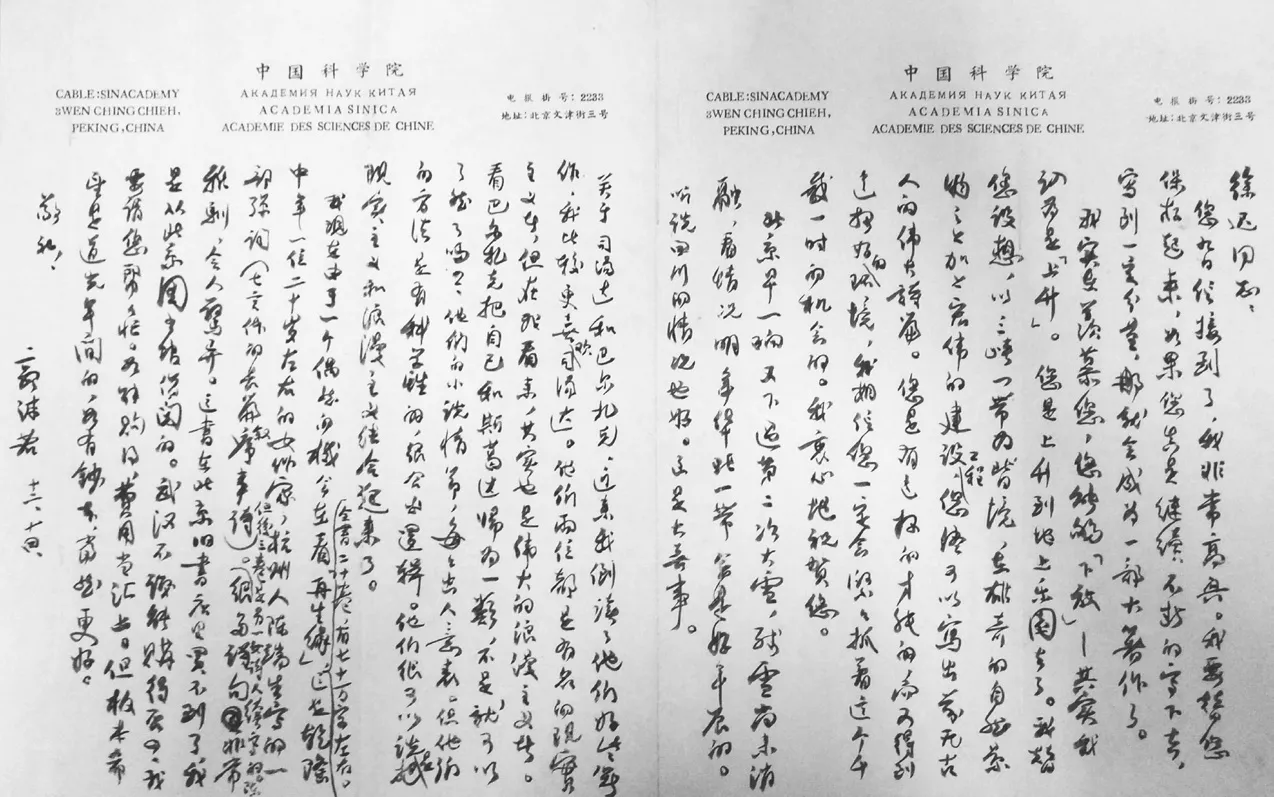

郭沫若致徐迟的信(1960年12月14日)

在中国现代文学馆“徐迟文库”中,有一封1960年12月14日郭沫若写给徐迟的亲笔信。该信被郭老用毛笔书写在中国科学院的信纸之上,郭老的行草俊雅飘逸,笔力爽劲洒脱。该信分为五个部分,共595个字。全信共有两处较大添加(新加“全书二十卷,有七十万字左右”“但后三卷是另一位女诗人续写的”),一处改动(“‘序’事诗”改为“‘叙’事诗”),还有一处涂抹(将“很多诗句真雅驯”中的“真”涂抹掉,改为“非常”)。

郭老信中前两段所谈到的“如果您要是继续不断的写下去,写到一定分量,那就会成为一部大著作了。……您能够‘下放’——其实我认为是‘上升’。……我替您设想,以三峡一带为背景,在雄奇的自然景物之上加上宏伟的建设工程,您终可以写出前无古人的伟大诗篇”,其实是与徐迟20世纪60年代初一次重大的工作变动有关。

1960年底,徐迟积极响应中国作协“送一批作家下放到工农兵和各方面的建设生活中去”的运动,他被中组部任命为湖北省文联、作协副主席,并被指派到长江流域规划办公室深入生活,准备参与三峡大坝的筹建与建设工作。组织要求他将自己的所见所闻用文学予以展现。当时,徐迟也确实准备写一部以三峡为背景,以三峡大坝建设为主题的报告文学。徐迟在编完1960年《诗刊》10月号后,便举家前往湖北。到达武汉后,徐迟很快全身心地投入到与三峡大坝筹建有关的新工作之中。当时,三峡大坝的初步规划是要建设成为世界上最大装机容量的水电站。这一雄伟蓝图,让具有诗人浪漫气质的徐迟激动不已,他准备以自己的满怀激情去讴歌那雄伟的三峡大坝。从12月9日徐迟的来信中,郭老真切地感受到徐迟身上那种重新焕发出的积极向上、昂扬奋斗的创作激情,这对一个作家、一个诗人是何等重要,郭老由衷地为徐迟感到高兴。

1960年徐迟离开北京到湖北,对他而言不是悲惨的“下放”,而是一种真正的“解脱”,一种郭老信中所说的“上升”。自1957年《诗刊》创建以来,各种政治运动便接连不断,中国作家协会更是运动中心。作为《诗刊》副主编的徐迟,每次政治运动一来便无处可躲。从1957年上半年到1959年,“整风运动”“反右斗争”“作家下放劳动锻炼一年活动”,政治运动一个接着一个。看着自己曾经的朋友、同事、诗友在“反右斗争”中纷纷被打成“右派”,境遇凄惨,自己还要不断地被要求参加各种批判他们的政治会议,这让徐迟从内心感到茫然与恐惧,他从内心希望赶紧离开这是非之地。上级领导渐渐感到徐迟有些不安心工作,这时,中国作协领导郭小川与徐迟进行了一次谈话:文代会结束后,作协要送一批作家下去,到工农兵和各方面的建设生活中间去。像徐迟这样的作家,有两种选择:一是以后想继续留在北京,就只能做评论工作;二是继续当专业作家,但必须离开北京,到地方上去。徐迟听后当即表示:“我要创作!我不想写评论。”当时,恰好有两个省提出要徐迟过去工作,一个是江苏,那里即将在南京兴建第二座长江大桥;另一个是湖北,当时中央准备举全国之力在长江宜昌段修建三峡大坝,周恩来任指挥长,林一山任副指挥长。林一山是徐迟的老朋友,1956年他们因为方纪结识于武汉长江流域规划办公室。那个时候林一山用了大半天的时间,给徐迟描绘了未来长江三峡大坝的雄伟身姿和对新中国发展的重大意义。徐迟对林一山的描绘听得如痴如醉,对未来的三峡大坝更是心生向往。在与方纪一起漫游三峡期间,徐迟更是为三峡自然景观的雄奇与壮阔而陶醉。1960年,当徐迟得知国家要把三峡大坝由梦想变为现实,而且是老友林一山主持工作,想到如果自己能“下放”到那里,不仅可以亲身参与这项伟大工程的建设,而且还能专心从事自己钟爱的文学创作,重新找回属于自己的世界,徐迟便开始有了离开北京的想法。

徐迟离开北京,对他而言还有一个最重要的原因:那就是他的妻子陈松希望徐迟能带着全家离开北京,到外地去工作、生活。徐迟最终决定离开北京前往湖北。

谈到举家离京时的感受,徐迟在自传体小说《江南小镇》中有过细致描写:“我真的乘坐了爱因斯坦最喜欢应用的升降机,而下降了!一路顺风的,从人民的首都下降,经过河北、河南,飘飘然进入湖北,到了长江中游的一座城市里。……我极尽了我的革命浪漫主义的梦幻,走出了北京,要从圆心,走向田园,……我于心无所惭愧,我行我素。”可见离开北京,徐迟是多么地愉悦与轻松。

郭老在信的最后一段还与徐迟谈论:“我现在由于一个偶然的机会再看《再生缘》,全书二十卷,……杭州人陈端生写的一部弹词(七言体的长篇叙事诗)。但后三卷是另一位女诗人续写的。陈的很多诗句非常雅驯……”在这一部分,郭老主要谈到因为一个偶然的机会让他与《再生缘》结下了不解之缘。这个“偶然的机会”指的是1960年12月初,中华书局负责人金灿然将时任中山大学教授陈寅恪1954年创作完成的《论〈再生缘〉》送给郭沫若看。郭老惊讶像陈寅恪这样雅人深致的老诗人,竟如此欣赏这部弹词,这会是一部怎样的书?郭老于是“以补课的心情,来开始了《再生缘》的阅读”。没想到郭老自己拿起这部书竟也很难再放下。为了更好地研究该书,郭老1960年12月通过北京图书馆工作人员,借到了道光三十年三益堂《再生缘》的翻刻本,但该版本“错字连篇,脱页满卷”。郭老对该版并不是很满意,他希望能找到该书的初刻本或抄本。4月初,北京图书馆工作人员在郑振铎捐赠的藏书中发现了一部20卷《再生缘》抄本,郭老再次借来阅读。同年5月下旬,作家阿英又借给郭沫若一套道光二年宝仁堂刊行的《再生缘》。从1960年12月开始,不到一年时间,郭老共搜集到《再生缘》的3种版本(三益堂版、郑藏版、宝仁堂版),“就这样,从去年十二月以来,到最后核校完毕为止,我算把《再生缘》返覆读了四遍”(郭沫若:《序〈再生缘〉前十七卷校订本》,《光明日报》,1961年8月7日版)。其后,郭老发表了9篇论文谈论《再生缘》。通过研究,郭老认为:“道光三十年版本是通行二十卷本。前十七卷是乾隆朝代的女作家陈端生(1751-1790?)所作;因原作未完,后三卷乃是另一女作家梁德绳字楚生(1771-1847)所续补。……郑藏抄本亦为二十卷,前十七卷与刻本相同,后三卷则与梁楚生续补本全异,是另一人所续补。……可能也是一位女子。”(郭沫若:《〈再生缘〉前十七卷和它的作者陈端生》,《光明日报》,1961年5月4日版)郭老在阅读与研究《再生缘》的过程中,对《再生缘》及其作者陈端生都给予了高度评价:“陈端生的确是一位杰出作家,她的《再生缘》比《天雨花》好。如果要和《红楼梦》相比,与其说‘南花北梦’倒不如说‘南缘北梦’。”(郭沫若:《再谈〈再生缘〉的作者陈端生》,《光明日报》,1961年6月8日版)“我每读一遍都感觉到津津有味,证明了陈寅恪的评价是正确的。他把它比之于印度、希腊的古史诗,那是从诗的形式来说的。如果从叙事的生动严密、波浪层出,从人物的性格塑造、心理描写上来说,我觉得陈端生的本领比之十八九世纪英法的大作家们,如英国的司考特(Scott,1771-1832)、法国的斯汤达(Stendhal,1783-1842)和巴尔塞克(Balzac,1799-1850),实际上也未遑多让。他们三位都比她要稍晚一些,都是在成熟的年龄以散文的形式来从事创作的,而陈端生则不然,她用的是诗歌形式,而开始创作时只有十八九岁。这应该说是更加难能可贵的。”(郭沫若:《序〈再生缘〉前十七卷校订本》,《光明日报》,1961年8月7日版)

为了更好地研究《再生缘》,郭老不仅于1961年实地寻访陈端生出生地:杭州西湖柳浪闻莺对面的“勾山樵舍”,而且还两度前往广州拜访陈寅恪,一次是1961年3月13日由冯乃超陪同前往;一次是1961年11月15日,他与陈寅恪一起深入探讨、考证了陈端生的生世。随着不断阅读、研究,郭沫若对《再生缘》愈加“痴迷”,1962年初前往古巴访问时,他更是将《再生缘》带在身边,随时品读。郭老认为:“这的确是一部值得重视的文学遗产,而却长久地被人遗忘了。不仅《再生缘》被人看成废纸,作为蠹鱼和老鼠的殖民地,连陈端生的存在也好像石沉大海一样,迹近湮灭者已经一百多年。无怪乎陈寅恪先生要那样地感伤而至于流泪:‘彤管声名终寂寂,青丘金鼓又振振。论诗我亦弹词体,怅望千秋泪湿巾。’这不是没有理由的。”(郭沫若:《序〈再生缘〉前十七卷校订本》,《光明日报》,1961年8月7日版)

由于手中的《再生缘》都是他人之物,郭老非常希望能买到一部属于自己的《再生缘》。但该书在北京旧书店已无法买到,所以他才在信中请徐迟帮忙:“武汉不知能购得到吗?我要请您帮帮忙。如能购得,费用当汇出。但板本希望是道光年间的,如有钞本,当然更好。”

就是这样一封作家书信,虽然相关当事人早已离我们远去,但属于他们的历史却在信中得到真实的保留与延续,让我们得以了解他们的往事。

责任编辑/胡仰曦