异地合作靠“法律”还是“人情”

——国内跨区域联盟的控制方式、制度距离与联盟绩效

2017-06-15乐琦

乐 琦

(华南师范大学 经济与管理学院,广东 广州 510006)

异地合作靠“法律”还是“人情”

——国内跨区域联盟的控制方式、制度距离与联盟绩效

乐 琦

(华南师范大学 经济与管理学院,广东 广州 510006)

文章从制度理论指出在中国企业跨区域联盟中,不同控制方式与联盟绩效的关系存在差异,并基于我国境内跨区域企业联盟进行的实证分析,证实了在跨区域联盟中,关系控制比合同控制对联盟绩效产生的积极作用更强。进一步检验了企业联盟伙伴所在区域间的制度距离对联盟控制方式与联盟绩效之间的调节作用,发现关系控制对联盟绩效的影响没有受到制度距离的调节作用,制度距离仅对合同控制与联盟绩效的关系产生负向的调节作用,即合同对联盟绩效的积极作用会因为制度距离的增加而削弱。

跨区域联盟;制度距离;合同控制;关系控制

乐琦.异地合作靠“法律”还是“人情”——国内跨区域联盟的控制方式、制度距离与联盟绩效[J].商业经济与管理,2017(5):42-51,61.

一、 前 言

国内跨区域联盟*本文中“跨区域联盟”指的是我国境内的企业与国内其他区域的企业以产权或非产权的方式组建的战略联盟(strategic alliances based on equity or non-equity),包括成立合资公司、相互持股、签订战略合作协议等形式。其中“区域”的界定参照国内关于市场分割等方面同类研究,以企业的工商注册所在地是否属于同一地市级行政区域为标准。是中国企业整合国内市场,发挥国家规模优势的重要途径之一[1],但国内地方市场分割带来的跨区经营合法性问题和不同区域市场的制度环境差异对企业跨区域经营带来了挑战[2]。罗党论和李晓霞(2014)基于中国制造业上市公司的实证研究发现,市场分割程度越高,企业建立跨区域联盟的动机越强[3]。但是,相比较于与本地企业合作,企业在进行跨区域联盟合作时,一方面为了在异地市场获得更高的制度合法性需要投入更多的资源和成本;另一方面由于区域间制度距离,协调成本和学习成本增加,信息不对称和机会主义会表现更甚,从而产生更大的潜在危害[4]。因此,企业必须选择实施有效的联盟控制方式来降低风险和成本以实现联盟预期目标。基于正式制度的合同和基于非正式制度的关系是联盟合作过程中最主要的两种策略[5]。但在异地联盟合作过程中,究竟是合同还是关系更有效?

国外学者对于联盟控制的研究主要表现为两个分支:一部分研究是分别针对联盟中的合同机制或关系机制进行的。例如Faems等(2008)的研究证实由于机会主义的存在,组建联盟之前设计严谨的合同才可能保证联盟预期目标的顺利实现[6]。而Robson等(2008)的研究则表明联盟内部的信任关系对联盟绩效具有正向作用[7]。Lavie等(2012)则发现组织间存在的差异对关系控制的作用会产生影响[8]。Srinivasan等(2011)证实环境不确定性越大,联盟合作企业之间的关系与联盟绩效间的正向关系会越弱化[9]。Collet和Philippe(2014)认为市场不确定性会影响联盟伙伴之间的关系,并通过实证分析发现在经济上行和经济下行的市场中,联盟表现会存在差异[10]。Poppo等(2015)的研究进一步证实了联盟间的信任对于联盟绩效的积极作用,但这种积极作用在内外部不确定性的情形下会发生变化[11]。另有一部分研究则针对合同和关系机制之间的关系进行了讨论。例如,Bouncken等(2016)的实证分析指出正式合约和非正式制度在联盟治理中属于互补关系[12]。Hoetker和Mellewigt(2009)通过对83家德国通讯企业进行问卷调查发现,正式的契约机制更适用于财产型的联盟,关系机制更适用于知识型的联盟,联盟的管理机制与联盟资产类型的不匹配将会降低联盟绩效[13]。

在已获得了较丰富的关于联盟控制与联盟绩效之间直接关系的研究成果基础上,国外研究主要关注联盟控制方式及其对联盟绩效影响的内外部因素,包括联盟类型[13-14]、知识水平[15-16]、联盟伙伴关系[17]、环境不确定性[18]以及联盟规模[7]等。例如Schilke和Cook(2015)发现,当合作伙伴缺乏良好的声誉时,正式合同具有更强的作用;当对合作伙伴组织的熟悉程度较高时,关系的作用更显著[17]。Krishnan等(2016)基于15000家联盟样本的研究发现,合同控制在低到中水平的行为不确定性和中到高水平的环境不确定性时最有效,而当两种类型的不确定性都为低或高时,它对联盟绩效具有负面影响;基于信任的关系控制在高水平的行为不确定性和低水平的环境不确定性方面最有效,而当环境不确定性增加时,其积极作用会削弱[18]。

在借鉴国外研究基础上,国内学者以中国企业联盟为对象也针对联盟控制方式进行了一定数量的研究,主要包括两个方面:一方面,从企业内部特征、联盟合作特征以及外部环境特征等方面揭示了企业选择联盟控制方式时受到包括资源投入类型[19]、关系资本[20]、联盟风险[21-22]、环境不确定性[23]以及产业成熟度[24]等因素的影响。例如,汪谷腾和龙勇(2016)的研究在证实联盟关系控制和合同控制的积极作用的基础上,进一步发现知识模块化会对联盟控制方式产生替代作用[25]。另一方面,则主要针对联盟控制方式与联盟绩效的关系进行了探讨[19,26]。例如杨震宁等(2016)通过案例研究发现中外联盟中严谨的正式合作机制会有利于联盟的稳定性[27]。李晓冬和王龙伟(2016)的研究表明,契约和信任对于显性知识获取是互补的作用,对于隐性知识获取是替代的作用;同时,长期导向会加强契约和信任对显性知识获取的互补作用[28]。此外,部分学者发现资产专用性[22,29]、联盟合作经历[30]、联盟所处阶段[31]、联盟类型[32]等因素会对联盟控制方式与联盟绩效关系产生调节作用。例如乐琦等(2016)验证了在中国情境下战略联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用,并检验了联盟类型对关系控制与联盟绩效关系的调节作用[32]。

现有的研究更多从交易成本理论和资源基础观来分析联盟控制的影响因素及其与联盟绩效的关系,探讨了外部环境中的不确定性以及产业周期等因素的影响,但对制度因素考虑不够充分。尤其是面对中国情境,国内现有关于联盟控制的文献没有解释国内市场分割条件下本土跨区域联盟的控制方式选择问题。情境嵌入和制度影响是新兴市场企业战略行为和绩效的重要特征,作为中国重要情境特征的国内市场分割会导致企业跨区域联盟必然面对更多的制度影响或制约。蓝海林(2014)基于制度理论视角认为中国国内市场分割性是指中国市场结构存在着的被区域竞争和地方保护所分割的现象,其制度支撑是各级政府及其所做出的特殊安排,既表现在区域制度和政策的差异,也表现在区域制度和政策的执行落差[4]。然而,已有研究更多地集中在市场分割对中国宏观经济问题的影响成因和后果讨论上[33],而一直缺乏来自企业微观层面的深入分析。对于中国企业进行国内跨区域联盟来说,现有的联盟研究尚未回答:不同控制方式的作用如何及其与联盟绩效的关系是否会受到市场分割的影响?区域市场分割条件下企业跨区域联盟该如何选择控制方式?在此背景下,本文试图在交易成本理论和企业资源理论的分析基础上,从制度理论着手,揭示在中国国内市场分割条件下,中国企业在本土的跨区域联盟中如何选择合适的联盟控制方式以及不同的联盟控制方式对于其实现预期的联盟目标的影响。该研究能够进一步丰富我国的联盟控制方面的研究,研究结果能够为中国企业选择有效实施国内跨区域整合和联盟战略所需要的控制与管理方式等提供理论指导,也可为政府推进以提高中国企业国际竞争力而进行相应的制度或政策改革提供决策支持,并为中国企业战略管理尤其是战略联盟方面的理论发展做出一定的贡献。

二、 理论与假设

(一) 跨区域联盟的控制方式与联盟绩效

本文需要讨论的第一个问题是:中国企业跨区域联盟中,不同的控制方式对联盟绩效的作用如何?是否存在差异?Dyer等(2008)指出,联盟控制主要指战略联盟中的企业为了从联盟合作中获取或实现自己的预期目标而实施的各种控制手段和策略。按照控制发生作用的基础和来源,主要包括合同控制和关系控制[5]。

联盟的合同控制是指企业在组建联盟时,通过与联盟合作伙伴制定正式的合作规范和规则,明确规定联盟各方的责权利以及相应的监督和惩罚机制,并以正式签订的契约来对上述内容予以法律保障。在联盟合作过程中,通过合同以及规则等正式法律和制度文件对合作关系进行管理,一方面是为了确保双方按照约定好的程序和方式来进行知识交换与共享,更大限度地利用合作双方的资源互补或协同,提高联盟运行效率,最大化联盟合作各方的利益。另一方面,合同控制是为了减少合作方的机会主义行为,降低合作风险[6]。

联盟中的关系控制主要指的是在联盟合作伙伴之间建立广泛的制度机制来提高联盟中的信任和社会认同[34],例如建立工作团队、任务小组、委员会等;经理人员之间通过出行、会议等进行的直接交流甚至经理人员的互换;建立共享的决策机制;双向沟通和联合小组的问题解决机制。联盟中的关系控制在联盟合作伙伴中发挥着以下正面效应:有利于降低谈判和协商过程中的交易成本,减少矛盾冲突,形成好感和减少摩擦,进而提高协同合作的效率;增加互动程度从而帮助联盟中的企业识别价值创造的机会,加强与对方合作及行动的一致性;缓解联盟合作与竞争之间的紧张关系,从而促使合作伙伴愿意共同解决各种困难,进而对联盟绩效产生促进作用[35-36]。

在转型经济体中,与联盟合作企业之间的良好关系对创造企业竞争优势具有举足轻重的作用。社会学家和战略管理学者不断强调在新兴市场国家中,企业间关系的重要性,尤其是企业管理者之间的私人关系[37]。战略联盟中,关系控制从本质上说是一种建立在私人关系基础上的组织机制。在中国,个体关系所能产生的作用经常会强于正式制度规范的作用[38]。例如在纵向联盟中,与供应商保持良好的关系有助于及时获得关键的原材料以及确保原材料的质量与服务,与客户尤其是关键客户保持良好的关系则有助于培养忠诚感,保证及时付款和提高销售量等。而在横向联盟中,与同行甚至竞争对手的高管保持良好的关系将有助于减轻潜在的竞争冲突与促进合作等。相关研究均发现,企业家的横向人际关系网络是有价值的独特的并且难以模仿的,在获取异质性资源方面发挥着重要功效。企业通过与利益相关者之间的关系网络进行资源配置往往比市场更具有优势,通过扩大和维持良好的横向关系网络,企业家可以为企业创造更多的竞争优势。更为重要的是,与单个合作伙伴之间的关系在不断扩展和积累后,会逐渐形成关系网络,这个关系网络其实就是罗家德(2012)强调的“圈子”[39],里面包括了与企业相关的各个利益群体甚至包括能够产生重要影响的政府关系。圈子成员甚至能够为了长期的关系维持而牺牲短期的个人利益。不同的区域存在不同的圈子,企业跨区域经营中很重要的一个环节就是融入当地的“圈子”,这需要企业的关系拓展能力和不断的资源投入。一个具有良好关系的当地合作伙伴是企业融入当地圈子的最有效渠道之一。而这种本地关系网络的拓展很难靠合同的约定,而是靠私人关系的支撑。在中国这种制度环境不确定性较高的背景下,关系有助于企业在面对环境变化甚至动荡时保持足够的灵活性[40]。基于此,本文提出如下假设:

H1:中国跨区域联盟中,合同控制和关系控制对联盟绩效均具有积极作用;并且,关系控制对联盟绩效的积极作用要大于合同控制的积极作用。

(二) 区域制度距离的调节作用

本文需要分析的第二个问题是:跨区域联盟中合作伙伴所在区域间的制度距离是否会影响联盟控制与联盟绩效的关系?区域制度距离最初是企业国际化研究中的重要议题。本文认为市场分割条件下,中国国内的区域制度距离可以参照Kostova(1999)的观点,从两区域间制度环境的差异来进行衡量[41],因此可以从制度的三个层面来考虑:管制层面、规范层面和认知层面[42]。其中管制制度距离强调法律和政治因素等方面的差异,规范制度距离强调行业或市场等方面价值观与标准的差异,认知制度距离强调共同的信仰、行为逻辑等社会共同认知方面的差异。

Mudambi和Mudambi(2002)曾强调,不同区域的制度距离不仅影响企业进行异地市场经营的战略选择,也会对异地经营的绩效产生影响[43]。在国内市场分割的条件下,中国不同地区之间的区域制度距离对跨区域联盟企业合作之间带来的更多是负面影响。例如,从管制制度因素来看,由于区域制度差异,企业跨区域合作时需要了解异地经营的各种相关法规政策,以及政府部门的官僚规则。对管制性因素的忽视或不了解可能会是致命的影响。一个简单的例子,不同区域的行政审批制度,可能导致同样的商业机会出现不同的结果。因此对于希望通过联盟方式进入异地市场的企业来说存在更大的风险。从规范制度因素来说,区域制度距离越大,需要了解的不同行业规则、行业规范、行业道德越多,导致需要付出的学习成本和时间成本也越高,而联盟伙伴则有可能从机会主义的角度获取更多的私利,因此也可能导致联盟合作伙伴之间更多的行为冲突和利益争论。在认知制度因素方面,对合作伙伴的信任,对企业产品的接受,对品牌的认知,是需要过程的。制度距离越大,这种过程所需要的时间和成本会越高,从而实际上也不断加大了联盟成员之间的活动协作成本,进而对联盟绩效产生了消极的影响。

因此,当区域制度距离越大,对于联盟企业来说,由于对异地环境了解不足,合同条款可能无法实现足够的完备性,从而可能导致未来出现风险;进一步,即使了解充分,但由于环境不确定性较高,如果过于依赖基于正式契约的控制,也可能会导致缺乏市场灵活性;再进一步,即使拥有完备的合同和灵活的应对机制,如果内外部条件改变导致合作伙伴的违约,制度距离越大会导致自身的维权成本越高或合作伙伴的违约成本更低。综上,更大的区域制度距离会削弱合同对绩效的积极作用。因此本文提出如下假设:

H2-1:跨区域联盟中,区域制度距离对合同控制与联盟绩效的关系存在负调节作用,即区域制度距离越大,企业选择实施的合同控制所能产生的积极作用会越低。

进一步分析,区域制度距离越大,为了实现有效的关系控制机制,企业的资源投入会相对越多;在企业经营和管理过程中,也会由于制度距离导致执行过程与预期出现偏差。同时,基于私人关系的关系控制存在太多个体不确定性,制度距离越大越有可能导致联盟伙伴的机会主义行为及更高的潜在风险。综上,更大的区域制度距离会削弱关系对绩效的积极作用。因此本文提出如下假设:

H2-2:跨区域联盟中,区域制度距离对关系控制与联盟绩效的关系存在负调节作用,即区域制度距离越大,企业所选择的关系控制产生的积极作用会越小。

三、 样本与变量

(一) 样本

本研究通过问卷调查获取一手数据进行大样本的实证分析,调查对象主要为中国境内拥有联盟合作经验或正处于联盟合作过程中的企业。本研究通过电话、网站、邮件、面谈等方式共发放问卷468份,回收问卷198份,问卷回收率为42.3%。在对问卷进行筛选和录入的过程中,剔除信息缺失过多以及明显填写随意的无效问卷57份,共获得联盟问卷141份,其中跨区域联盟样本有76份。

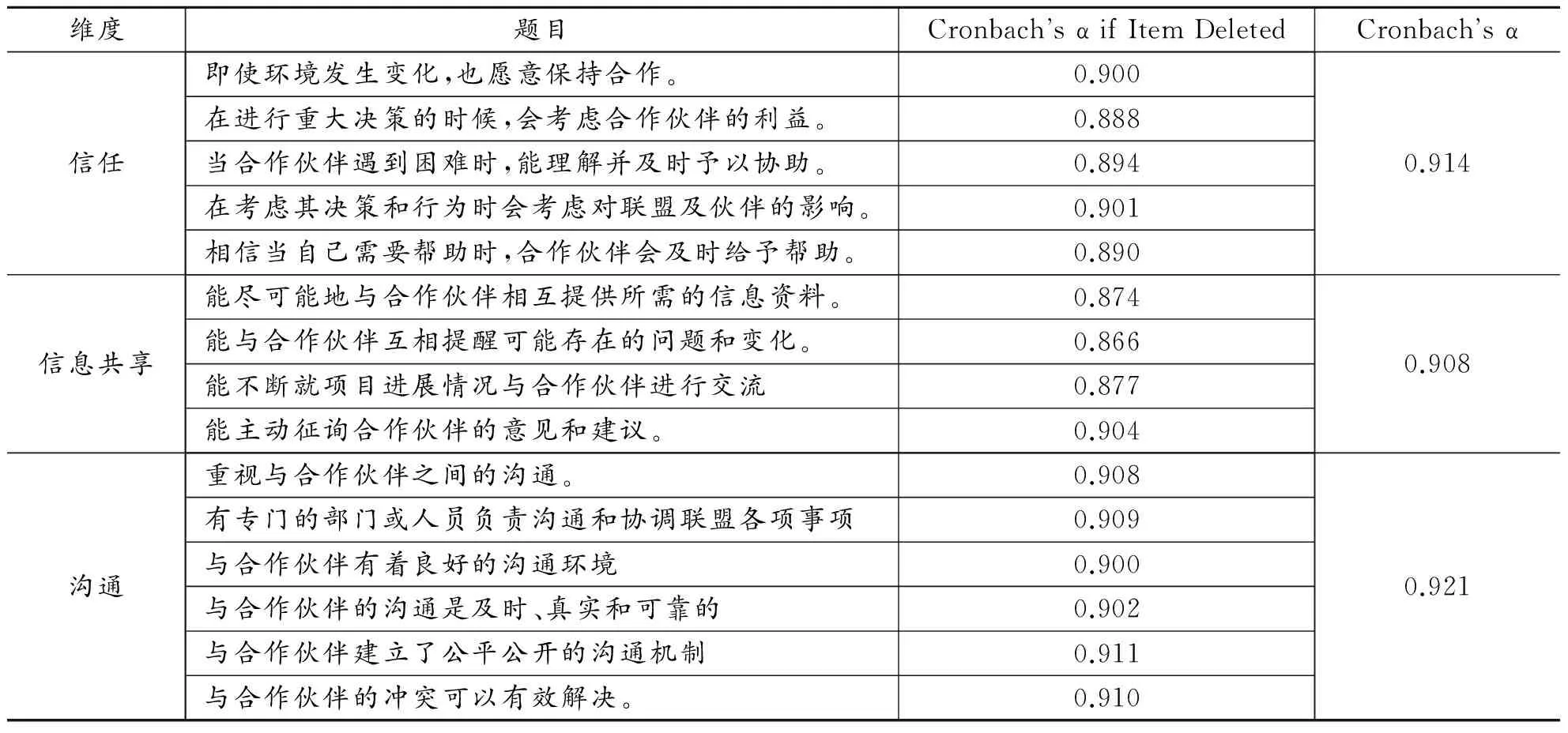

表1 合同控制的测量内容与信度检验结果

注:变量的Cronbach’s α值大于0.8,各题目的Cronbach’s α if Item Deleted值均小于变量的Cronbach’s α值,表明该变量测量具有较好的信度。

(二) 变量

1. 联盟控制。合同控制:本研究主要采用Dyer等(2008)等设计的量表,并结合国内学者钱丽萍和刘益(2010)的研究对合同控制这一指标进行测量[5,44]。具体测量内容如表1所示。

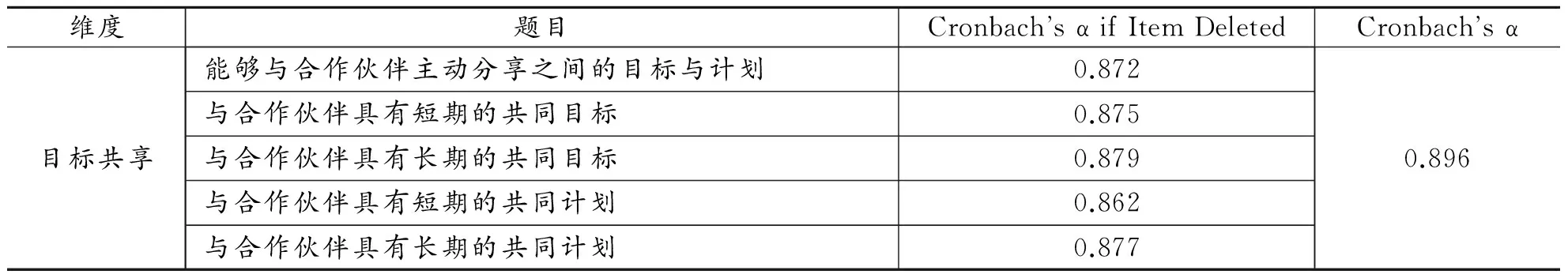

关系控制:本研究参考Kingshott(2006)以及Brouthers和Bamossy(2006)的研究[45-46],将关系控制分为信任、信息共享、沟通、目标共享四个维度进行测量。见表2。

表2 关系控制的测量内容与信度检验结果

(续表2)

维度题目CronbachsαifItemDeletedCronbachsα目标共享能够与合作伙伴主动分享之间的目标与计划0.872与合作伙伴具有短期的共同目标0.875与合作伙伴具有长期的共同目标0.879与合作伙伴具有短期的共同计划0.862与合作伙伴具有长期的共同计划0.8770.896

注:变量的Cronbach’s α值大于0.8,各题目的Cronbach’s α if Item Deleted值均小于变量的Cronbach’s α值,表明该变量测量具有较好的信度。

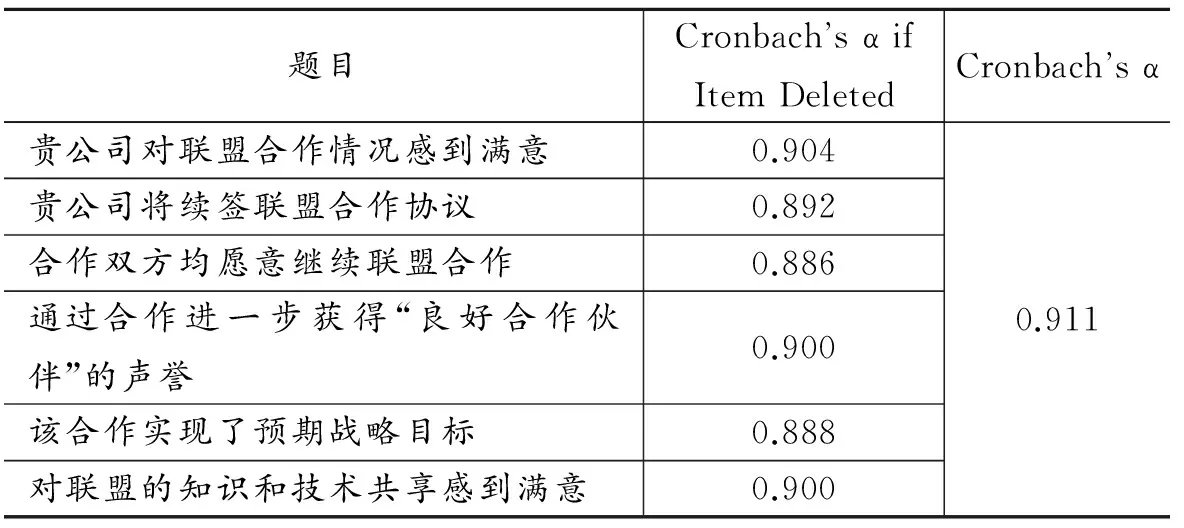

表3 联盟绩效的测量内容与信度检验结果

注:变量的Cronbach’s α值大于0.8,各题目的Cronbach’s α if Item Deleted值均小于变量的Cronbach’s α值,表明该变量测量具有较好的信度。

2. 联盟绩效。本研究参考Ozcan和Eisenhardt(2009)的研究[47],用主观性判断的方法对联盟绩效进行测量,包括六个题项:贵公司对联盟合作情况感到满意;贵公司将续签联盟合作协议;合作双方均愿意继续联盟合作;通过合作进一步获得“良好合作伙伴”的声誉;该合作实现了预期战略目标;对联盟的知识和技术共享感到满意。见表3。

3. 制度距离。针对国内制度环境的测量,本文参考Mudambi和Mudambi(2002)以及周建等(2015)的研究,采用中国社科院发布的《2013中国城市竞争力报告》中的宜商城市竞争力指数和文化竞争力指数[43,48]。通过不同区域的上述两个指数之和的差的绝对值来作为两地制度距离的代理变量。

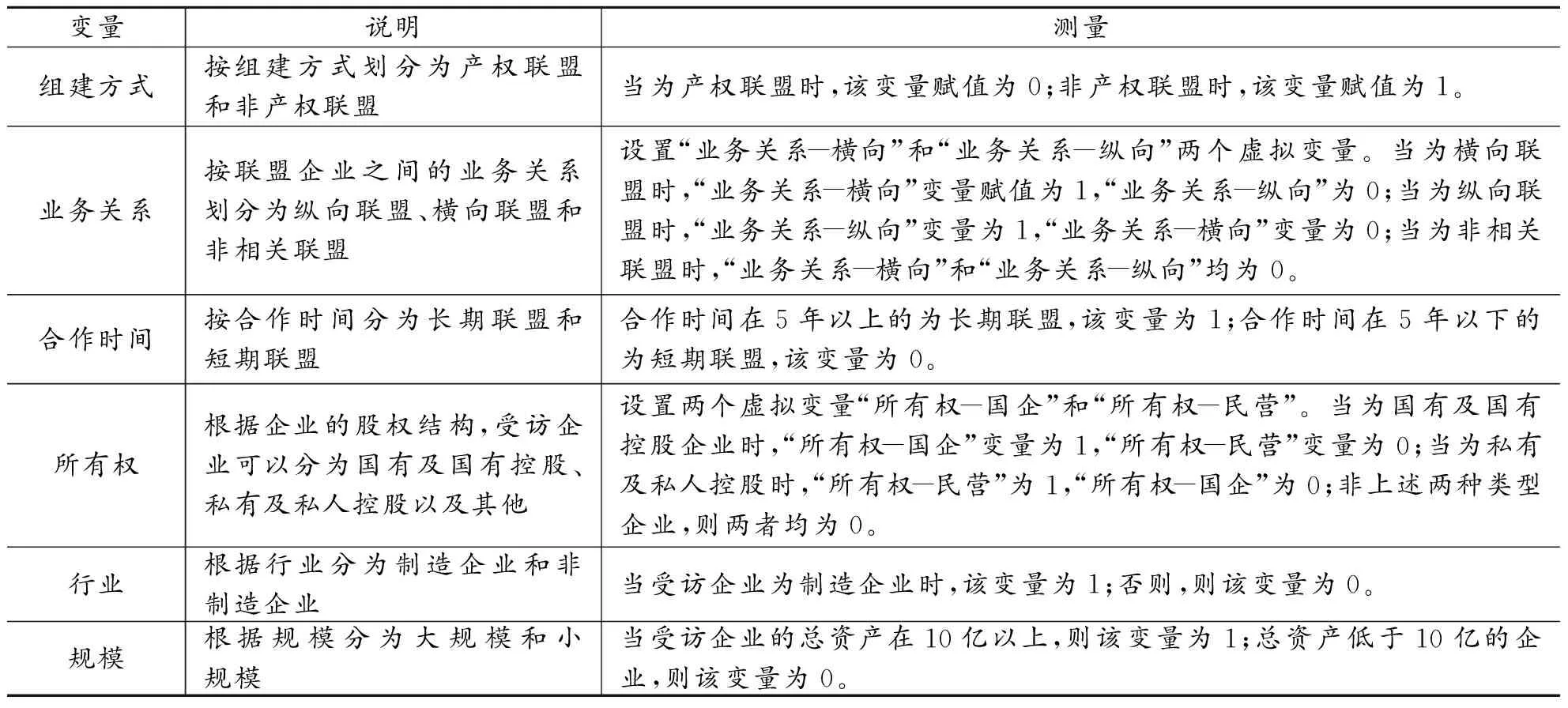

此外,基于前人研究,设置若干控制变量,变量的说明及测量如表4所示。由于是基于问卷获取的一手数据,因此为检验共同方法偏差问题,本研究根据Harman单因子检测方法,使用SPSS17.0将问卷中所有项目一起做因子分析发现,在未旋转时得到的第一个主成份的方差贡献率为32.909%,并未占多数,7个共同因子解释方差中61.981%,15个共同因子解释方差中81.287%,所以本研究的同源方差并不严重,符合研究要求。

表4 研究中控制变量的说明与测量

注:该表中内容由本文作者根据相关文献整理所得。

四、分析与结果

(一)相关分析

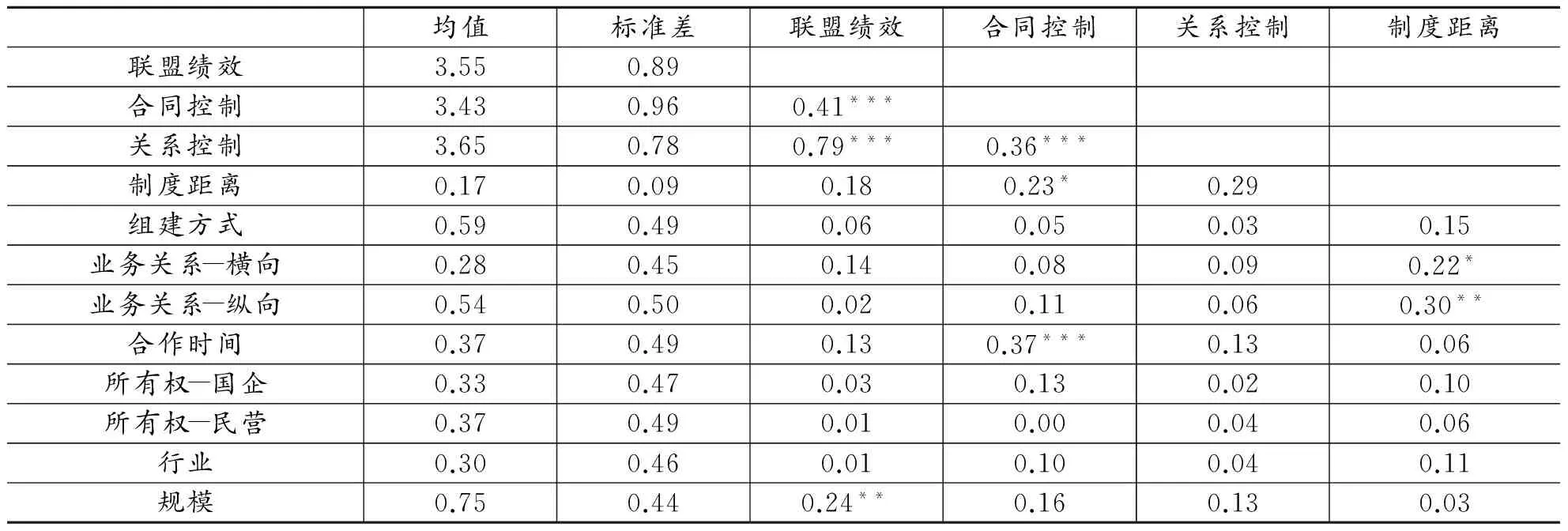

表5为研究中各变量的均值、标准差以及相关系数矩阵。可以看到合同控制和关系控制与联盟绩效的相关系数均显著为正。

表5 研究中变量的均值、标准差和相关系数表

注:***表明在0.001显著性水平下显著;**表明在0.01显著性水平下显著;*表明在0.1显著性水平下显著。

表5 研究中变量的均值、标准差和相关系数表(续)

注:***表明在0.001显著性水平下显著;**表明在0.01显著性水平下显著;*表明在0.1显著性水平下显著。

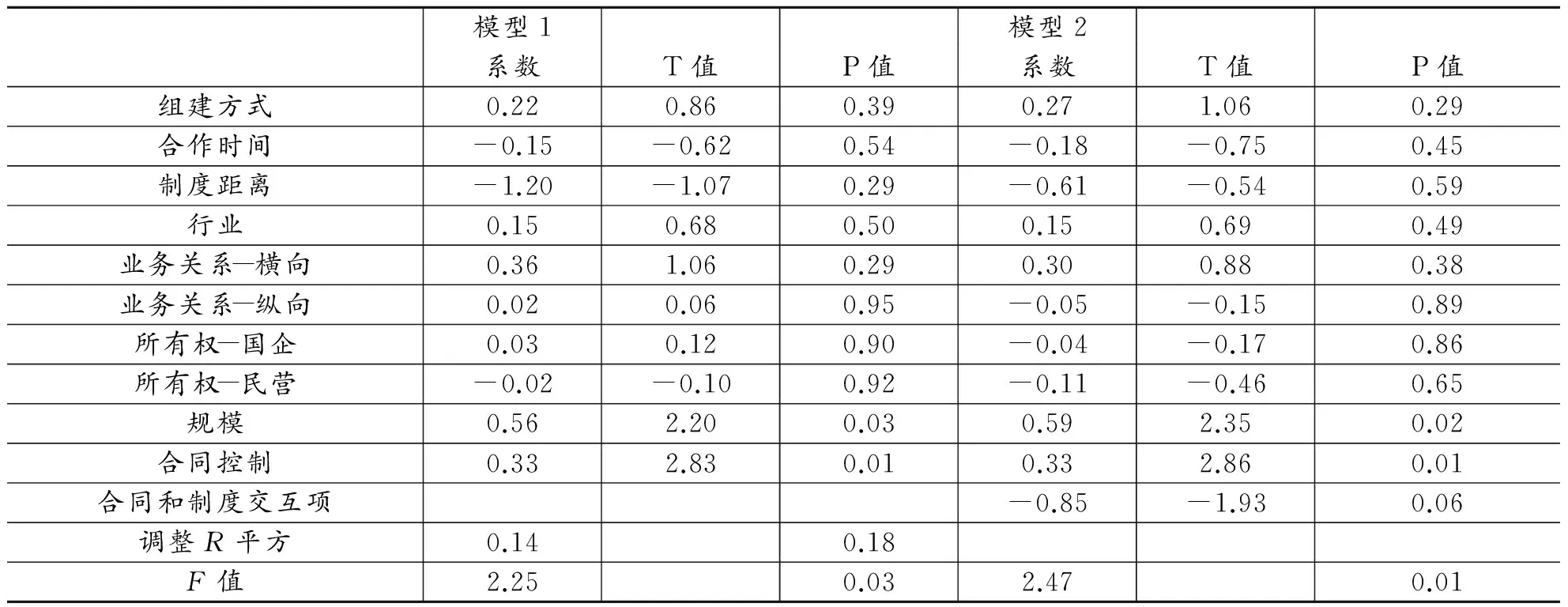

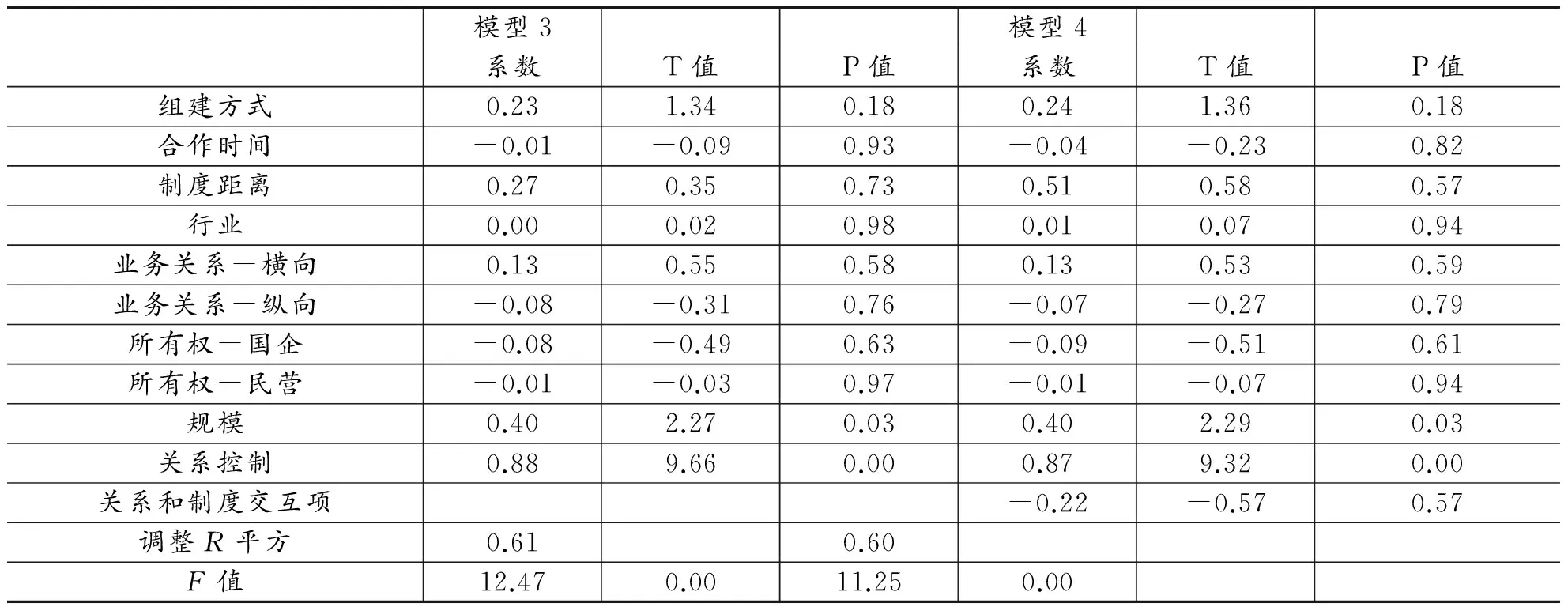

(二) 回归分析

表6和表7中模型1和模型3分别为检验合同控制与关系控制对联盟绩效作用的回归分析结果。可以看出,合同控制的回归系数为0.33,关系控制的回归系数为0.88,均通过显著性检验。因此可以判断,合同控制与关系控制均对联盟绩效具有正向影响,但关系控制的积极作用表现得更强。在模型1中加入合同控制与制度距离的交互项构建模型2,回归结果见表6;在模型3中加入关系控制与制度距离的交互项构建模型4,回归结果见表7。可以看到,合同控制与制度距离交互项的回归系数为-0.85(p<0.1),通过显著性检验,表明制度距离对合同控制与联盟绩效的关系具有负向的调节作用。而模型4的回归结果发现关系控制与制度距离交互项的回归系数没有通过显著性检验,表明制度距离对关系控制与联盟绩效没有显著的调节作用。也就是说,无论联盟企业所处的不同区域之间的制度距离的大小如何,企业实施的关系控制对其联盟绩效都具有相当强的积极作用,区域间的制度差异并不会影响关系控制的作用。

表6 合同控制与联盟绩效关系的回归分析结果

注: p值小于0.01表明在0.01显著性水平下显著,p值小于0.1表明在0.1显著性水平下显著。

表7 关系控制与联盟绩效关系的回归分析结果

注: p值小于0.01表明在0.01显著性水平下显著,p值小于0.1表明在0.1显著性水平下显著。

五、结论与展望

在经济全球化背景下,我国企业面临着越来越激烈的全球竞争,而通过组建跨区域联盟能够在有限资源投入的条件下最大限度地尽快整合国内资源并实现规模优势以及速度优势。联盟合作中,合同和关系是两种最基本的控制方式。与本地企业合作不同,跨区域合作过程中,由于对异地市场和制度的了解程度不够,可能会对异地合作伙伴的依赖程度更高。那么,此时与异地合作伙伴之间到底是更应该靠合同来进行规范和约束还是靠关系来维护,这是进行联盟合作时企业的高层管理者需要思考的关键问题之一。尤其是中国作为一个传统的关系型社会,且法律机制也尚不完善,这个问题的思考对于中国的企业家来说更为重要。因此,本研究基于中国境内跨区域联盟的一手数据,对不同控制方式与联盟绩效的关系进行了探讨,实证分析主要得到如下结论:

第一,在跨区域联盟中,合同与关系均对联盟绩效具有显著的积极作用;并且关系控制比合同控制对联盟绩效产生的积极作用更大。该结论表明,一方面,跨区域情境的联盟中也支持关于合同和关系对于联盟绩效积极作用的观点;但另一方面,与Krishnan等(2016)发现的在环境不确定性低的情况下关系控制会更有效的结论不太一致的是[18],本研究反映了在高度不确定性的跨区域合作过程中,“关系”比“合同”会表现出更强的积极作用。

第二,制度距离对合同控制与联盟绩效的关系产生负向的调节作用,即合同对联盟绩效的积极作用会因为制度距离的增加而削弱。国外学者,例如Srinivasan等(2011)和Krishnan等(2016)的研究均证实了环境不确定性会对联盟控制与联盟绩效产生影响[9,18]。本研究结论进一步丰富了已有的相关研究,证实了制度环境尤其是区域制度距离在中国企业联盟中对联盟控制与绩效的调节作用。但需要注意的是制度距离没有对关系控制的作用产生调节效应,一定程度上进一步表明中国国内的跨区合作中,“关系”可能具有更强的作用而不受制度差异的影响。

基于上述研究发现,我们认为,在异地联盟合作过程中,以法律为基本框架的合同机制有利于规范联盟合作机制,降低合作伙伴的机会主义行为,减少联盟合作风险;同时,包括“人情”在内的各种关系机制对于联盟合作以及联盟目标的实现具有更积极的作用。因此,中国企业在国内进行跨区域联盟合作中,一方面需要通过完善规范的合同来对联盟进行管理,对合作伙伴的机会主义行为进行约束,进而帮助企业实现自身的联盟目标。另一方面,需要通过基于非正式制度诸如企业间的信任、信息共享、沟通等关系的控制方式来对联盟合作进行控制和管理。但是需要强调的是,当与制度环境差异大的异地企业合作时,由于联盟合作外部环境的动态性和不确定性更高,因此合同能够产生的积极作用可能会降低,例如合同导致合作过程的灵活性降低,或者无法有效规避合作方的机会主义行为,或者合作方的违规成本不高。因此,在异地联盟合作时,企业尤其需要加强关系的控制,尤其是当市场进入障碍过高、异地市场环境动态性更强时,可能需要与联盟合作伙伴产生更强的关系连接,包括高管之间的沟通和联系,从而获取更多的市场信息以及更多的合作保障。

此外,在上述研究发现的基础上,我们认为未来存在如下进一步的研究空间:(1)尽管我们在前文已证实关系控制和合同控制与联盟绩效的正相关关系,并且该结果也与前人的研究相一致。但我们希望进一步讨论的是,这种正相关是完全线性的吗?是否会有这种可能性:当控制程度提高到某个程度时,由于员工私人间关系的建立和频繁互动,可能会降低工作效率,同时企业间充分的融合一定程度上有可能抑制创新的产出,最终可能会对联盟预期目标产生负面影响。因此,未来可进一步分析战略联盟中控制方式与联盟绩效是否存在曲线关系。(2)本研究采用的是基于问卷调查的大样本实证研究,从统计上说属于截面数据研究。但战略联盟研究涉及到两个以上企业及其之间关系,一定程度上比企业个体的研究具有更大难度。未来研究中如果能够基于时间序列的数据或采用典型案例的长期跟踪研究,相信能够深入挖掘战略联盟中企业行为以及企业间关系的特征。(3)关于联盟绩效的测量,由于本研究的预期目的是为了帮助企业通过联盟方式实现竞争力提升,因此采用的是基于受访企业的主观判断来对联盟绩效进行的测量,即单边联盟绩效。这在一定程度上会削弱对于联盟整体的稳定性和联盟合作方的多方利益的考虑,未来需要进一步增加对于联盟控制机制与双边联盟绩效的探讨。

[1]MEYER M.China’s second economic transition:building national markets[J].Management and Organization Review,2008,4(1):13-15.

[2]张杰,张培丽,黄泰岩.市场分割推动了中国企业出口吗?[J].经济研究,2010(8):29-41.

[3]罗党论,李晓霞.市场分割与企业联盟——基于中国制造业上市企业的经验证据[J].中山大学学报 (社会科学版),2014(6):191-201.

[4]蓝海林.中国企业战略行为的解释:一个整合情境-企业特征的概念框架[J].管理学报,2014(5):653-658.

[5]DYER J,SINGH H,KALE P.Splitting the pie:rent distribution in alliances and networks[J].Managerial and Decision Economics,2008,29(2/3):137-148.

[6]FAEMS D,JANSSENS M,MADHOK A,et.al.Toward an integrative perspective on alliance governance:connecting contract design,trust dynamics,and contract application[J].Academy of Management Journal,2008,51(6):1053-1078.

[7]ROBSON M,KATSIKEAS C,BELLO D.Drivers and performance outcomes of trust in international strategic alliances:the role of organizational complexity[J].Organization Science,2008,19(4):647-665.

[8]LAVIE D,HAUNSCHILD P,KHANNA P.Organizational differences,relational mechanisms and alliance performance[J].Strategic Management Journal,2012,33(13):1453-1479.

[9]SRINIVASAN M,MUKHERJEE D,GAUR A.Buyer-supplier partnership quality and supply chain performance:moderating role of risks,and environmental uncertainty[J].European Management Journal,2011,29(4):260-271.

[10]COLLET F,PHILIPPE D.From hot cakes to cold feet:a contingent perspective on the relationship between market uncertainty and status homophily in the formation of alliances[J].Journal of Management Studies,2014,51(3):406-432.

[11]POPPO L,ZHOU K,LI J.When can you trust “trust”? calculative trust,relational trust,and supplier performance[J].Strategic Management Journal,2016,37(4):724-741.

[12]BOUNCECKEN R B,CLAU T,FREDRICH V.Product innovation through coopetition in alliances:singular or plural governance?[J].Industrial Marketing Management,2016,53(2):77-90.

[13]HOETKER G,MELLEWIGT T.Choice and performance of governance mechanisms:matching alliance governance to asset type[J].Strategic Management Journal,2009,30(10):1025-1044.

[14]LI D.Governance in multilateral R&D alliances[J].Organization Science,2012,23(4):1191-1210.

[15]Li J,POPPO L,ZHOU K.Relational mechanisms,formal contracts,and local knowledge acquisition by international subsidiaries[J].Strategic Management Journal,2010,31(4):349-370.

[16]TIWANA A,KEIL M.Does peripheral knowledge complement control? an empirical test in technology outsourcing alliances[J].Strategic Management Journal,2007,28(6):623-634.

[17]SCHILKE O,COOK K.Sources of alliance partner trustworthiness:integrating calculative and relational perspectives[J].Stragetic Management Journal,2015,36(2):276-297.

[18]KRISHNAN R,GEYSKENS I,STEENKAMP J.The effectiveness of contractual and trust-based governance in strategic alliances under behavioral and environmental uncertainty[J].Strategic Management Journal,2016,37(12):2521-2542.

[19]史会斌,李垣.基于资源保护和利用的联盟治理机制动态选择研究[J].科学学和科学技术管理,2008(2):162-167.

[20]徐亮,龙勇,张宗益.关系资本对联盟治理结构影响的研究:基于交易成本的观点[J].软科学,2008(4):32-37.

[21]龙勇,陈玮.研究型合资企业母公司控制模式的选择——基于专有性资源价值实现与风险防范的视角[J].科学学与科学技术管理,2014(7):107-115.

[22]聂鹰,龙勇.契约联盟中的知识泄漏风险与合同治理——技术模块化的调节作用[J].科技进步与对策,2012(5):133-137.

[23]黄玉杰,万迪昉,汪应洛.我国高技术企业联盟治理结构选择的实证研究[J].管理工程学报,2008(4):100-104.

[24]龙勇,王炳杨.基于产业角度对联盟风险以及联盟治理机制的研究[J].软科学,2011(12):1-6.

[25]汪谷腾,龙勇.知识模块化对联盟治理机制的影响—基于知识密集联盟的实证研究[J].经济与管理研究,2016(11):135-144.

[26]苏中锋,谢恩,李垣.基于不同动机的联盟控制方式选择及其对联盟绩效的影响——中国企业联盟的实证分析[J].南开管理评论,2007(5):4-11.

[27]杨震宁,李东红,曾丽华.跨国技术战略联盟合作、动机与联盟稳定:跨案例研究[J].经济管理,2016(7):48-59.

[28]李晓冬,王龙伟.基于联盟知识获取影响的信任与契约治理的关系研究[J].管理学报,2016(6):821-828,862.

[29]黄玉杰,万迪昉.不确定性和联盟经历对高技术企业联盟治理的影响[J].预测,2007(4):38-41.

[30]黄玉杰,万迪昉.高技术企业联盟中的治理匹配及其绩效分析[J].研究与发展管理,2007(4):8-15.

[31]谢恩,孙瑾,林立韵.战略联盟控制机制对于联盟价值创造效率的影响研究[J].科学学与科学技术管理,2012(2):138-145.

[32]乐琦,李建媛,蒋峦,战略联盟中关系控制与联盟类型对联盟绩效的影响研究[J].软科学,2016(8):85-87,96.

[33]陆铭,陈钊.分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护?[J].经济研究,2009(3):42-52.

[34]MCEVILY B,MARCUS A.Embedded ties and the acquisition of competitive capabilities[J].Strategic Management Journal,2005,26(11):1033-1055.

[35]UZZI B.Social structure and competition in inter-firm networks:the paradox of embeddedness[J].Administrative Science Quarterly,1997,42(1):35-67.

[36]INKPEN A,CURRALL S.The coevolution of trust,control,and learning in joint ventures[J].Organization Science,2004,15(5):586- 5991.

[37]LUO Y,PARK S.Guanxi and organizational dynamics:organizational networking in Chinese Firms[J].Strategic Management Journal,2001,22(5):455—477.

[38]罗党论,刘晓龙.政治关系、进入壁垒与企业绩效——来自中国民营上市公司的经验证据[J].管理世界,2009(5):97-106.

[39]罗家德.关系与圈子——中国人工作场域中的圈子现象[J].管理学报,2012(2):165-171.

[40]乐琦,蓝海林.并购后控制与并购绩效的关系研究:基于合法性的调节效应[J].管理学报,2012(2):225-232.

[41]KOSTOVA T.Transnational transfer of strategic organizational practices:a contextual perspective[J].Academy of Management Review,1999,24(2):308-24.

[42]SUCHMAN M.Managing legitimacy:strategic and institutional approaches[J].Academy of Management Review,1995,20(3):571-610.

[43]MUDAMBI R,MUDAMBI S.Diversification and market entry choices in the context of foreign direct investment[J].International Business Review,2002,11(1):35-55.

[44]钱丽萍,刘益.基于聚类分析的战略联盟控制机制研究[J].科技进步与对策,2010,27(12):18-23.

[45]KINGSHOTT P.The impact of psychological contracts upon trust and commitment within supplier-buyer relationships:a social exchange view[J].Industrial Marketing Management,2006,35(6):724-739.

[46]BROUTHERS K,BAMOSSY G.Post-formation processes in eastern and western European joint ventures[J].Journal of Management Studies,2006,43(2):203-229.

[47]OZCAN P,EISENHARDT K.Origin of alliance portfolios:entrepreneurs,network strategies and firm performance[J].Academy of Management Journal,2006,52(2):246-279.

[48]周建,许为宾,余耀东.制度环境、CEO权力与企业战略风格[J].管理学报,2015(6):807-813.

Contract or Relationship in Cross-region Alliance: Alliance Control, Institutional Distance and Alliance Performance of the Chinese Cross-region Alliances

YUE Qi

(SchoolofEconomicsandManagement,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou510006,China)

Establishing domestic cross-region alliances can be one of the most important ways to integrate domestic market and enhance size advantage for Chinese firms. However, the market fragmentation has brought the issue of legitimacy of cross-region operation and the differences of institutional environment among different regions, which have become challenged for most firms. In this paper, we first discuss the different influence of different control modes on alliance performance in the view of institutional theory. Second, we analyze how the external and internal legitimacy influence the choice of control modes in cross-region alliances. Then, combined with institutional theory and internationalization theory, we discuss the moderating role of institutional distance between different regions from the three dimensions, including regulatory, normative and cognitive institutions. Last, we propose a theoretical framework about the alliance control of Chinese domestic cross-region alliances in the circumstances of market fragment and put forward some suggestions for future research.

cross-region alliance; institutional distance; contractual control; relational control

(责任编辑 束顺民)

2016-10-17

国家社会科学基金项目“战略联盟中的企业IT能力、联盟能力与联盟绩效的关系研究”(13BGL053);广东省自然科学基金项目“市场分割条件下中国企业国内跨区域联盟的控制方式与绩效研究”(2014A030313442);广东省哲学社会科学规划项目“国内跨区域联盟的合法性、制度距离对联盟控制方式的影响研究”(GD14CGL06)

乐琦,男,副研究员,管理学博士,主要从事企业战略管理研究。

C93

A

1000-2154(2017)05-0042-10

10.14134/j.cnki.cn33-1336/f.2017.05.004