在常识与逻辑之间的法律论证—以“白云机场案”判决为例

2017-06-15胡波

胡 波

在常识与逻辑之间的法律论证—以“白云机场案”判决为例

胡 波*

“白云机场案”判决书在其法律论证的内部证立过程中直接援引“公共利益”理由驳回原告停止侵权的诉讼请求,难以满足逻辑有效性要求。当法条推演结论与“常识”严重背离时,应重新进入外部证立过程,另寻合适的法源,或者考虑做限缩解释、扩张解释以及类推适用的可能性,在现行法框架内和法教义学体系内求得妥当的裁判结果。其实,我国《专利法》、《民法通则》和《侵权责任法》均未对停止侵权民事责任的构成要件加以规定,法官在上述案件中不判决停止侵权并无法律障碍。“白云机场案”判决的论证理路说明知识产权审判中存在忽视逻辑有效性约束和脱离法律条文进行法律论证的倾向。

法律论证;专利法;停止侵害;洞穴奇案

专利领域的“白云机场案”①(2004)穗中法民三知初字第581号民事判决书。、“华阳电厂案”②(2004)穗中法民三知初字第581号民事判决书。,著作权领域的“云锦霞裳案”③(2013)深中法知民终字第290号民事判决书。、“陈永贵案”④(2007)海民初字第7882号民事判决书。等案件都涉及在认定被告构成侵权后,不判决停止侵害的问题。对于停止侵害请求权的限制,已有多篇论文进行过讨论。⑤如张玲:《论专利侵权诉讼中的停止侵权民事责任及其完善》,载《法学家》2011年第4期;康添雄:《专利侵权不停止的司法可能及其实现》,载《知识产权》2012年第2期;李扬、许清:《知识产权人停止侵害请求权的限制》,载《法学家》2012年第6期;何怀文、陈如文:《我国知识产权停止侵权请求权限制的法律原则》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2015年第2期。2016年3月21日颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称为“司法解释二”)第26条也明确规定,“基于国家利益、公共利益的考量,人民法院可以不判令被告停止被诉行为,而判令其支付相应的合理费用”。本文的主题并非停止侵害民事责任的适用,而是以“白云机场案”判决书为例,以案件发生时的法律规定为背景,讨论知识产权民事案件的法律论证应当如何进行。

一、判决背后的法律逻辑

在珠海晶艺玻璃工程有限公司诉广州白云国际机场股份有限公司等侵犯专利权纠纷一案(以下简称“白云机场案”)中,原告拥有“一种幕墙活动连接装置”专利,被告在广州新白云国际机场航站楼玻璃幕墙中使用了上述装置。被告的销售、制造和使用行为被认定为侵犯原告专利权,但法院认为,“考虑到机场的特殊性,判令停止使用被控侵权产品不符合社会公共利益,因此被告白云机场股份有限公司可继续使用被控侵权产品,但应当适当支付使用费”。①(2004)穗中法民三知初字第581号民事判决书。我国法院在以往的绝大多数侵犯专利权纠纷案件中,只要认定构成侵权,即会判决停止侵权。但是“白云机场案”为什么没有判令被告承担停止侵权的民事责任?此种判决与当时的制定法规定是否吻合呢?②据笔者统计,我国法院在认定侵犯专利权的情况下拒绝判决停止侵权的案件共有三件:经(2004)穗中法民三知初字第581号民事判决书的白云机场案;经最高人民法院(2008)民三终字第8号民事判决书判决的华阳电厂案。另外经深圳市中级人民法院(2004)深中法民三初字第587号民事判决书判决的珠海市晶艺玻璃工程有限公司诉深圳市机场股份有限公司、北方国际合作股份有限公司玻璃幕墙连接装置侵犯专利权纠纷案与前述白云机场案均为同一原告、同一专利,案情以及判决的处理结果、论证理由基本相同。

如果仅从判决的社会效果考虑,在“广州白云机场案”中,判令被告停止侵权,意味着白云机场须拆除玻璃幕墙的连接装置,重新安装不侵权的其他结构。这对于机场来说,不仅成本高昂而且可能影响民航秩序,法院不判决停止侵权,自然有其合理性。反过来讲,若法官判决被告白云机场股份有限公司停止使用侵权装置,会造成判决无法执行或执行存在重大障碍的尴尬局面,此种判决也必定会受到诟病。既然不判决停止侵权合情合理,学者对此问题为何还要展开研究?它之所以能引起实务和理论界的关注,其中必有“隐情”。审理相关案件的法官曾经表示,在考虑是否作出停止侵权的判决时感到“很为难”,是什么因素令法官为难?

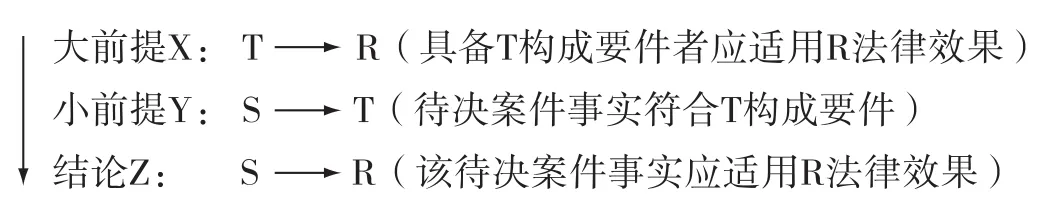

这里的要害在于:法官作出判决不应以社会效果为依据,怎样判决效果好就怎样判。根据“以事实为根据,以法律为准绳”的要求,裁判的直接依据只能是法律,否则何以称为“法官”?至少判决论证的逻辑起点是法律,而不是所谓“社会效果”,如此才能称之为法律论证,而非“政策式的论证”。一般认为,案件裁判中的法律论证是“将待决案件事实置诸于法律规范要件之下,以获得特定结论”的所谓“涵摄”过程。③梁慧星:《民法总论》,法律出版社1996年版,第276页。梁慧星教授将这种“法学三段论”式的逻辑推理过程图示为:④梁慧星:《民法总论》,法律出版社1996年版,第277页。为便于后文表述,对原图形式略有改动。

如果作为小前提的待决事实S符合大前提法律规范X的构成要件T,就一定产生相应的法律后果R。或者说,从大前提X加上小前提Y,必定得出论证结论Z。这是法官的论证逻辑,其自由裁量空间只体现在对法律规范X的选择和解释以及案件事实S是否符合构成要件T的判断。在论证的其他环节,法官并无折衷缓冲的余地。

具体到我们讨论的侵犯专利权纠纷案件,法官一般理解的法律规范(大前提X)是:如果被告的行为构成专利侵权(T),则应承担停止侵权的民事责任(R)。⑤有法官指出,“目前司法实践中,无论专利权人指控侵权人侵犯其专利权中的哪一项具体权限,只要认定侵权指控成立,均判决侵权人立即停止侵权”,参见张晓都:《专利侵权诉讼中的停止侵权与禁止双重赔偿原则》,载《知识产权》2008年第6期。上海高院、江苏高院和山东高院三个研究小组负责调研“知识产权救济方式与民事责任”的课题报告也指出,法官普遍认为,只要侵害行为正在进行,原则上应判决停止侵权。参见朱理、郃中林:《知识产权侵权责任若干问题——知识产权侵权责任调研课题成果论证会综述》,载《人民法院报》2008年9月25日第5版。当然,法律可以像“司法解释二”那样做例外规定,例如在停止侵权会严重损害公共利益的情形下,可以不判令被告承担停止侵权的民事责任。如果没有此种例外规定,则应理解为:只要构成侵权,法院即应判令被告停止侵权。这意味着从T到R的推演是封闭的。我们以实线箭头图示:。相反,如果存在上述例外规定,则应理解为:对于侵犯专利权的行为,在没有出现例外情形时,法院应判令被告停止侵权;在符合例外情形之构成时,不判决停止侵权。从T到R的推演不是封闭的,不妨以虚线箭头图示:。在没有阻却事由时,由符合T构成要件的事实(构成侵权)导致R(承担停止侵权法律责任)的法律效果。当所规定的例外情形出现时,这一事由M阻却R法律效果的发生,可以图示为:。即,虽然构成侵权(T),但因为属于法律规定的例外情况(M),所以不承担停止侵权的法律责任(-R)。

“白云机场案”判决时,“司法解释二”尚未出台。依判决书中的表述来看,法官也认为当时的制定法属于后一种情形:关于承担停止侵权责任的法律规定(X)是封闭式的,从法条文意来看并未预留特殊情形下可以不承担停止侵权责任的“缺口”。此类法律条文的表达方式一般是正面规定:“侵犯专利权者应停止侵权”,其后并无“但书”作出可以不停止侵权的例外规定。对于这种法条结构,至少从文意上理解,凡侵犯专利权者均应承担停止侵权的民事责任。有此大前提(X),再加上待决案件事实S符合T这一小前提(Y),即被诉之行为侵害了原告专利权,则必然得出结论Z,即S之行为者须承担R之法律后果。这意味着法官必须判令被告承担停止侵权的法律责任。从X、Y到Z的推演过程是封闭的,没有任何可以阻却侵权者承担停止侵权责任的抗辩事由。如果我国现行法为此种逻辑结构,则在上述案件中法官以公共利益为理由不判决停止侵权并无法律依据,甚至可以说违法。若原告追问:有哪一条法律规定为了所谓“公共利益”可以任由侵权行为继续进行?法官将无法回答。问题之实质在于,法律规范在语义逻辑上是封闭的,在构成侵权的情况下没有可以不停止侵权的例外规定,没有给法官留下衡平公共利益作出自由裁量的空间。假设制定法为此种情形,则上述案件中法官不判决停止侵权,实际上包含着对实定法加以修正的意图,补充了关于例外事项M的下述规范:若停止侵犯专利权行为严重损害公共利益,则侵权者可以不承担停止侵权的民事责任,但应支付专利使用费。

由T(侵犯专利权)本应得出R(停止侵权)的法律效果,但法官引入自设的规范M,切断了上述三段论推理,得出不令被告承担停止侵权责任的相反裁判结论Z′。设若立法者制定的法律规范X含义清楚明确,M完全不在X可能的文意涵盖范围,X无解释为M的余地,则法官以公共利益为理由判决不承担停止侵权责任,是违反法律规定作出裁判,当然不妥当。

问题的实质在于,当制定法明确规定侵犯专利权者应承担停止侵权的法律责任时,法官是否可以直接以公共利益为由不适用该法条之规定,作出与法条文意相悖的裁断?答案是否定的。因为若推而广之,对于现行法的任何规定,法官岂不都可以另行基于公共利益理由重新加以衡量,当其认为个案中适用该规定不符合公共利益时,即有权力决定不适用该法律规范?这显然有悖法治原则,它触及宪法秩序上立法权和司法权的划界:法官为司法者,而非立法者;司法之职能为适用法律,而非制定法律,因此法官裁判案件必须依从法律。如魏德士所言,“法院受到法律的约束,意味着它们受到通过民主而形成的意志决策的约束”,这是“民主原则的基本组成部分”。“对民主地颁布的法律而言,法官是(有思考地)顺从的奴仆,而不是主人”。①[德]魏德士:《法理学》,丁晓春、吴越译,法律出版社2005年版,第307页。若法官有权力基于公共利益考量决定不适用法律,那他就翻身抢占了“主人”的位子,系以自己的价值判断取代立法者在公开颁布的法律规范中确立的权利义务配置,这是司法者对立法者地位的僭越!法官的此种“能动”处置,虽在个案中能够方便地求得似乎更为妥当的判决结果,但却侵蚀着法治原则的根基。须知,法院对每一案件之处理——无论其影响大小,都是法理念之实践和法秩序之延展。

就“白云机场案”判决而言,若有人追问:法官究竟是以自己对公共利益的判断为依据裁判案件,还是依照法律裁判案件?法官殊难辩解。上述判决先是肯定现行法律规定为侵犯专利权者应承担停止侵权法律责任,①在白云机场案中,广州中院判决书认为:“由于在广州新白云国际机场建成并投入使用后,该机场的地面服务设施实际上由被告白云机场股份公司经营使用,因此在认定被告三鑫公司制造、销售被控侵权产品构成侵权之后,被告白云机场股份本应停止使用被控侵权产品”。参见(2004)穗中法民三知初字第581号民事判决书。继而强调在该案中停止侵权损害公共利益,竟据此得出不能判决停止侵权的结论。言下之意就是:若法官认为适用法律损害公共利益,则可以在个案中置法律于不顾,作出与现行法律规定相悖的裁决。考虑其中隐含的论证逻辑,上述判决之立论恐难成立!它违反了《中华人民共和国民事诉讼法》中“人民法院审理案件,必须以事实为根据,以法律为准绳”的规定,②《中华人民共和国民事诉讼法》第7条。与法官应忠实于法律的角色道德相悖。③“忠实于法律”构成法官一种特殊角色道德要求,相关论述参见胡波:《专利法的伦理基础》,华中科技大学出版社2011年版,第144-146页。

对上述判决的批评,并非意味着笔者不赞同其裁判结果。“白云机场案”不判决拆除机场的玻璃幕墙装置,其合理性依常识和直觉即可察知。法官异于常人之处,在于其能将“常识、常情、常理”转化为法律论证,④“常识、常情、常理”系陈忠林先生提出的用语,但这一提法也常常引致争论。本文引用此语仅为表述方便,并不代表笔者赞同陈忠林先生的观点。对陈忠林先生观点的介绍如《法应当向民众认同的常识、常理、常情靠拢——访十一届全国人大代表、重庆大学法学院院长陈忠林教授》,载《中国审判》2011年5月第69期。求得既符合法律逻辑,又不违反生活经验的结果。此处之重点在于裁判结论的证立过程,而非结论本身。对于法院裁判文书而言,很多时候是“过程重于结果,论证重于结论”,否则,除了极少数食古不化的书呆子,谁都知道停止使用机场的结构部件关系重大,为不便、不易、不经济、不明智甚至不可能之举措,何劳法院判决连篇赘述?上述判决书之待商榷处,即在于其论证过程。法官在个案中遭遇判决停止侵权明显不当的情形时,遂将制定法放置一边,祭出“公共利益”的大旗,遽然得出不判决停止使用的结论。在此,“公共利益”恍若《西游记》里能收妖降魔的宝贝,只需拿出来晃一晃,一众妖魔尽皆臣服。显然,这种简化的思维程式不符合法律论证的要求。

逻辑有效性是裁判结果具备可接受性的必要条件。它体现了“黑尔提出的可普遍化的道德要求和同样情况同样对待的法律要求”。⑤[荷]伊芙琳·T·菲特丽丝:《法律论证原理——司法裁决之证立理论概览》,张其山等译,商务印书馆2005年版,第25、36页。从形式逻辑的角度来看,“前提为真而结论不真这种情形是不可能的”,因为“如果有人赞同某一有效论述的前提,却拒绝从这些前提逻辑推导出的结论,其行为是不理性的”。⑥[荷]伊芙琳·T·菲特丽丝:《法律论证原理——司法裁决之证立理论概览》,张其山等译,商务印书馆2005年版,第24-25页。在上述案件判决中,法官一方面认为存在“侵权者应停止侵权”这一法律规范,另一方面在被诉行为构成侵权的情形下却援引法律以外的理由拒绝令其承担停止侵权的法律责任,这就造成了赞同大前提与小前提,却“拒绝从这些前提逻辑推导出的结论”的矛盾局面。

或有人以霍姆斯大法官的名言反驳笔者:“法律的生命在于经验,不在于逻辑”。霍姆斯此语并不能理解为,法律可以不讲逻辑。法官的经验、阅历、哲学观和道德感必定会渗入裁判的思考,司法过程不可避免地包含了法官的价值判断。笔者并非如一些极端的分析法学家,将法律适用过程理解为纯粹的逻辑涵摄模式,在专著《专利法的伦理基础》中甚至详细分析了影响专利法适用的伦理因素。⑦参见胡波:《专利法的伦理基础》,华中科技大学出版社2011年版,第34页以下。法官在其判决的论证中基于生活经验和道德观念甄别出个案的独特因素,对可资适用的法律作出选择和解释,这可能是法律实施中最为灵动鲜活的部分,也是一般性的法律规定能适应千变万化的生活形态,保持法的安定性和个案的公正性之平衡的原因所在。但是法律论证中此种基于经验的主观评价,是以其合逻辑性为前提的。“法律论证合理性的一个必要条件是,裁决需要从论述中推导出来,所以说形式逻辑是基础性的”。①[荷]伊芙琳·T·菲特丽丝:《法律论证原理——司法裁决之证立理论概览》,张其山等译,商务印书馆2005年版,第36页。如果判决违反法律逻辑的基本要求,则此种法律论证注定是失败的。

如阿列克西所述,法律裁决的论证包括了内部证立和外部证立两个向度。“内部证立是指法学判断可由立论之前提中逻辑地导出。而在外部证立中,这些前提的可接受性获得了支持。”②外部证立涉及可适用的法律规范的选择、解释,也涉及对案件事实是否符合规范构成的评价,逻辑不是主导该思维过程的因素。这是法官价值判断可以介入的区域。而内部证立是经三段论推理将法律规范适用于具体案件的过程,逻辑有效性成为惟一的标准。用一个形象的说法,法律论证是单轨列车,作为大前提的论证起点可以选择,但一旦确定了适用的法律及其规范意旨,则只能在其设定的轨道上直线前进。内部证立犹如沿轨道行进的过程,不符合形式逻辑意味着“出轨”,将导致法律证立的整体倾覆。在前述判决中,法官既然设定“侵犯专利权者应停止侵权”为法律规范,又不否认被告构成侵权,则已无回旋余地,合乎逻辑的结论只能是“被告停止侵权”。此时引入“公共利益”作为抗辩事由,而又未指出其任何法律渊源,则如同在轨道上突然放置外物阻挡列车,结果可想而知。虽然最后之判项合乎情理,但论证过程却不符合逻辑有效性的要求。

二、专利法上的“洞穴”

直接以公共利益为理由驳回停止侵权的诉讼请求,存在逻辑上的障碍,那么法官遇到此种情形应如何处理?笔者不禁想起富勒1949年在《哈佛法律评论》上撰文讨论的“洞穴奇案”。③Lon Fuller,“The Case of the Speluncean Explorers”,62 Harvard Law Review 616,1949.案件为富勒虚构:五位探险者进入山洞探险,遇到山崩被困于洞内。营救困难,需费时三十余天。洞内无任何食物,维持生命惟一可行的办法是吃掉其中一人。通过通讯联络,探险者询问洞外的医生、政府官员、法官和牧师,是否可以通过抓阄的办法决定吃掉他们中间的某一个人?被询问者均不愿回答。提出抓阄建议的是维特莫尔,其他四人本来不愿意接受这一残酷的方法,但在确认“不吃掉一人,五位探险者均将死亡”的消息后,他们同意了该决定。掷骰子的结果指向维特莫尔。这是发生在被困二十三天时的事件,维特莫尔被吃掉,其他四人最后被救生还。四人随后受到谋杀罪的指控。该国法律明文规定,“任何故意剥夺他人生命的人都必须被判处死刑”。初审法院据此判定四名被告谋杀维特莫尔罪名成立,判处其死刑。被告上诉于最高法院,假想的五位大法官特鲁派尼、福斯特、基恩、汉迪和唐丁须处理此棘手案件。

“洞穴奇案”与本文所述“白云机场案”有神似之处。法院在“白云机场案”判决中明确法律规范为“侵犯专利权者应停止侵权”,“洞穴奇案”中惟一可考虑适用的法律规范是“任何故意剥夺他人生命的人都必须被判处死刑”。依通常文意理解,前者意味着凡侵犯专利权者均应停止侵权,后者意味着凡故意剥夺他人生命者均应被判处死刑。法律没有规定可以不承担停止侵权责任或不被判处死刑的例外情形。法条含义清晰明确,按照通常的解释方法和对语言的一般理解都无法得出特别情势下可以不让被告承担法定责任的结论。若法律规范意旨只能做此解释,则按照前述逻辑涵摄模式,推论的大前提已被限定。小前提殊无疑问,“白云机场案”中被告构成侵权,“洞穴奇案”中四被告系“故意剥夺他人生命”,对此并无太多争论。如是,则内部证立逻辑有效性的要求决定了法律推理三段论的结论必定是:被告应停止侵权(“白云机场案”),或被告应被判处死刑(“洞穴奇案”)。

问题在于,由法条推演出的此种处理结果明显不合情理。“洞穴奇案”中五名探险者处于极其特殊的情境之下。率尔相食固然是令人战栗的悲剧,但不牺牲一人则包括此人在内的五人都要死亡。五个人所处的乃是一个道德困境的“洞穴”:剥夺维特莫尔的生命是一种罪恶,但是让五人放弃生存的机会坐以待毙,难道不也是一种罪恶?除了没有其他可选择的谋生方法之外,富勒更以一系列的假设条件强化四名被告情有可原之处:向洞外的各种权威人士征询意见却得不到答复;采用了抽签这一对每个人而言都公平的程序;四名被告最初曾拒绝抽签吃人建议;被吃掉的恰恰是最先提出该项建议的维特莫尔。基于被告所处的这种别无选择的生存绝境和几乎无解的道德两难困境,包括五名法官在内的多数人都认为,处死四名被告从道德上讲并不恰当,甚至“显得荒谬”。①“洞穴奇案”中,富勒借汉迪法官之口说明了对于该案的“民意”:“最大的报纸集团之一就此问题做了一个民意调查。‘你认为最高法院应该怎样处理洞穴探险者?’大约九成的人认为应该宽恕被告或给予象征性惩罚后释放。公众对于这个案子的态度是十分明确的”。前引《洞穴奇案》书,第42页。处死四名被告的荒谬之处尤其表现在下述事实上:在别无他法的情况下,探险者订立协议,决定牺牲一个人的生命以避免全部死亡。在营救过程中又付出了十几个人的生命代价。当四人好不容易获救,法院却要处死他们。如此,则维特莫尔和十几名营救者岂不都毫无意义地白白牺牲?富勒借唐丁法官之口指出了此点。前引《洞穴奇案》书,第26页。如果说“洞穴奇案”中判处被告死刑令人于心不忍,其中包含法律与情感的冲突,“白云机场”案判决停止继续使用原告专利,主要的障碍则在于“势所不能”。考虑到机场的特殊性质,任何法官要判令拆除侵权设备,都会顾忌其影响之巨。

上述“洞穴奇案”与“白云机场”案的共通之处可以概括为:依照法条文意逻辑推导出的裁判结论与“常识、常情、常理”严重背离。在笔者看来,“洞穴奇案”的实质即在于此——所谓法律逻辑与道德情感、生活经验的冲突。“洞穴”更宜被理解为一种隐喻:法律条文以抽象概括的语言指向一类行为模式,则只能虑及一般,适用于“洞穴”这样立法者未曾考虑的特殊情势就可能产生被认为极不公正或极不合理的结果。这一问题源于语言文字和立法者思维能力固有的局限性,“洞穴”势所难免。“白云机场”案即暴露了专利法上的一处“洞穴”:若法律规定“侵犯专利权者应停止侵权”,而判决白云机场停止使用侵权设备又为明显不经济之举。在此,该案法官面临与“洞穴奇案”中五位大法官相似的两难境地:既要忠实于法律,又要在个案中达致公平,法官犹如行进于两旁都是悬崖的崎岖小道,因一小步的偏离就会遭致粉身碎骨的厄运。那么,他们如何能够安全抵达法律论证的顶峰?

富勒在《洞穴探险者案件》一文中,以虚构的五位大法官的名义分别写出五份法律意见,它们代表了对“洞穴奇案”几种典型的论证理路。笔者尝试从中梳理出“白云机场案”的处理思路。

首席法官特鲁派尼主张按照法律条文的规定判处被告死刑。“尽管同情心会促使我们体谅这些人当时的悲惨处境,但法律条文不允许有任何例外”。②[美]彼得·萨伯:《洞穴奇案》,陈福勇、张世泰译,生活·读书·新知三联书店2012年版,第18页。他提议向首席行政长官请求特赦,以解决此问题。依此种见解,“白云机场案”也只能判决停止侵权,并且不幸的是,并没有豁免被告民事责任的特赦机制。法官若循此处理,判令被告停止使用侵权设备,虽然足以维系法的安定性,但在个案中造成过于严苛的结果,实不足取。

基恩法官的意见与特鲁派尼接近,也主张维持有罪判决。他认为,由政体中的立法至上原则,可以引申出法官忠实地适用法律的义务。法官处理案件时应该区分法律问题和道德因素,把道德因素的考虑抛在脑后,根据法律的平实含义来解释法律,不能受个人意愿和个人正义观念的左右。我们很容易会给基恩法官贴上“实证主义”的标签,但是笔者宁愿像富勒在其论文“后记”中所提醒的那样,避免“对号入座”,而是去体味每位法官意见中包含的“朴素真理”。③[美]彼得·萨伯:《洞穴奇案》,陈福勇、张世泰译,生活·读书·新知三联书店2012年版,第49页。司法过程是否能够或者应该摆脱道德考量?法官是否可以完全不受个人正义观和正义感的影响,仅依法律“平实含义”处理案件,甚至对其在个案中造成的严苛局面视而不见?这当然是有疑问的。但基恩法官毫无疑问道出了一个真理:法官应忠实于法律。这一点在我国尤为清楚:法律论证的逻辑起点是法律条文,法院判决的依据最后又必须归结至法律条文。虽然无法要求对任何案件的处理都只能局限于法律规范的字面含义或通常意义,但法官抛开法律裁决案件则是不可思议的。无论伦理道德、社会福利、公平正义,还是公共利益,倘若未指明此种价值判断的法律渊源,则无法在法律上寻得立足点,不能成为判决的依据。“白云机场案”和“华阳电厂案”判决书直接以“公共利益”之名作出裁断,与法官“忠实于法律的义务”不相吻合。

在笔者看来,上述案件中蕴含的矛盾正如拉德布鲁赫所言:“以正义和合目的性为一方,以法的安定性为另一方,法律理念本身包含的二律背反”。①[德]拉德布鲁赫:《法哲学》,王朴译,法律出版社2005年版,第77页。法的安定性必然强调法律的实证性面向,要求在现行法律规范和实定法的框架内展开论证,避免以伦理道德和社会观念为依据裁断案件。如果不是虑及于此,只考虑个案中处理结果的妥当性,上述案件就不成其为“疑难案件”,法官也不会感到“为难”。而且,在此类案件中,越是训练有素的法官,越会踌躇不前,作出与法律条文文意相左的判决会令其感到不安。因为他们知道,法官所恃者惟有法律。如果撇开法律谈论此类疑难案件,他们既没有伦理学家对道德疑难问题的理解深度,也没有新闻记者捉摸社情民意的敏感,那为何不请伦理学家或记者来裁断案件?

另一位法官汉迪认为应“以常识来作出判断”。他依常识导出的结论是:“被告是无辜的,被控的罪名不成立”。汉迪的观点并未完全澄清。如果其含义是,法官可以抛开法律,直接依照自己的或者自己认为公众所持的“常识”来裁断案件,这意味着“常识”取代了法律的地位,成为裁判推论的逻辑起点,那就根本背离了法治原则!若“常识”为法官一己私见,则导致法官擅权;若“常识”为公众舆论,则导致民粹主义。无论是自然法观念,还是实证主义,都无法支持此种“常识说”。

在五位法官的陈词中,最不能被接受的便是汉迪法官的观点。富勒假想的这位法官没有理解司法过程的性质。他所描述的法院不过是政府统治的一部分,其理想状态为“理解民众的感受和观念”,“给民众以仁政”。②汉迪法官的陈词译文可参见[美]彼得·萨博:《洞穴奇案》,陈福勇、张世泰译,生活·读书·新知三联书店2012年版,第40页。法律固然要“为人民服务”,但是司法不同于立法或行政,它以自己特有的方式参与社会治理。立法当然需要考虑民意,所制定的法律须符合“常识、常情、常理”;但司法的任务是实施法律,法官在此过程中反而须与所谓“民意”保持距离,避免为社会舆论所引导。若如汉迪在其陈词中所述,通过报纸进行民意调查,法官按照民意调查的结果决定其案件处理意见,实为荒谬之举!司法思维的基本特点是,法官依照法律独立作出判断;但是汉迪法官将其篡改为:“法官运用常识来断案”。这一建议恰恰因其违反法律常识,当然会把法律共同体的同行“吓坏”!③汉迪法官在其陈述词中说:“我知道我的同事们被我的建议吓坏了,因为我建议法庭应该考虑民意。”[美]彼得·萨伯:《洞穴奇案》,陈福勇、张世泰译,生活·读书·新知三联书店2012年版,第43页。

“白云机场案”的判决论证也可以归为上述“常识论”。何为常识?它本身是个模糊的概念,可以涵盖极广。拆除机场的侵权装置损害公共利益,这是“常识”;为了不影响机场的运行,避免损害公共利益,可以不停止侵权,这是“常情”;法律优先保护公共利益,这是“常理”。“白云机场案”判决在提出公共利益的理由后,未做任何展开论证,即得出不判决停止侵权的结论。也许法官认为存在不证自明的上述“常识、常情、常理”,由这些隐含的“常识”即可导出结论,无需法律上的理由。

惜乎“常识”未必可靠!例如,为何须优先保护公共利益?公共利益一定高于个人利益吗?法官在上述判决中事实上独立作出了下述价值判断:航空交通不受妨害的利益优位于专利权保护。现行法律中并不包含此种评价。即便不追索其法律依据,单从情理上考虑也不能得出“公共利益一定优先于专利权”的结论。法律确认专利权,赋予权利人排他性权利,规定其他人未经许可不得实施专利技术,专利权的存在意味着权利人在一定时间内独占了专利技术的实施。它必然会导致较高的专利产品价格,其中包含了消费者剩余的损失,这就不可避免地会影响公共利益。专利法得以通过,本身就说明立法者评价专利权人的利益优位于此种消费者公共利益损失,但为了保护发明创造者的权益不得不令消费者做出一定牺牲。设若任何公共利益都优先于专利权,那么专利法即无存在之余地。

生活中存在着各种各样的公共利益,对其与专利权之间孰轻孰重的位阶关系,有待立法者和司法者细致谨慎的价值判断和利益衡量。按照激励论学说,保护专利权可以激励发明创造,增进社会福利,这本身也是一种公共利益。若如是,怎么能够遽然得出“公共利益一定优于专利权保护”的结论?所谓“常识”有时会将复杂的价值衡量过程简单化,以似是而非的方式误导我们,成为法官逃避其论证责任的遁词。

法律论证并不完全排斥“常识”,但内部证立的可接受性取决于其合逻辑性,论证起点只能是法律规范,“常识”不能取代法律规范成为论证的理由。当然,在外部证立过程中涉及应适用何种法律规范,以及应如何解释法律规范的问题时,司法者的“常识、常情、常理”可以介入其中,发挥作用。笔者理解其作用机理如下:所谓“常识”会引导法官对手头的待决案件形成道德直觉或经验直觉,在进入法律论证前,对于案件最终如何处理,法官其实“心中有数”。当选择某一法律规范为大前提,依照法律演绎的三段论得出处理结果时,法官会将此种处理结果与其“常识、常情、常理”产生的印象相比较:如果该结果与“常识”一致,则可终止法律推理的思考过程,确认裁判结果;如果该结果严重背离常识,令人感到有违常情,不合常理,则法官应回到作为推论起点的大前提,重新考虑对该当法律规范解释的合理性,或者另行选择其他可适用的法律规范,并再次开始新的一轮三段论推理过程,所得结果仍要与法官的道德直觉相比较。此种过程可循环往复多次,法官的思维在规范、事实与常识之间穿梭,最终求得既合乎法律逻辑,又不违反生活情理的裁判结论。这一思维过程如下图所示:

图中X1是第一次选择的法律规范,或者是对某一法律规范的第一种解释,适用于案件事实S,得出处理结果Z1。C即所谓“常识、常情、常理”,依笔者理解,主要是指法官个人的价值观、道德感和生活经验。C施之于案件事实S,也产生某种处理结果Z。Z1与Z比照,若Z1与Z产生强烈的冲突,转而寻找新的法律规范或对法律规范的其他解释X2,由此得出第二种处理结果Z2,仍与Z相比较。此过程多次往复,直至找到法律规范Xn,所得处理结果Zn与Z基本吻合,方能终止法律推理过程。在法官的思维中,“常识”犹如隐藏于心的一面镜子,按照法律逻辑演绎所得的结果在镜子面前照一照,如果样子太不堪,那就回去换衣服。法官的此种道德直觉成为法律论证中的一种参照系。但是在最终的法院裁判文书中,将从Xn到Zn的内部证立过程形诸文字即可,围绕“常识”发生的外部证立过程可以隐去。

上述找法过程也可能归于失败,从任何法律规范出发所得的处理结果(Z1Z2…Zn)都与Z产生强烈的冲突。此即实定法为“恶法”的情形。一些法哲学家认为,此种情况下法官可以拒绝适用现行法律,否定该法律规范的有效性。如拉德布鲁赫提出的公式,“令人难以容忍的不公正的法律之有效性是应该被否认的”。①[德]拉德布鲁赫:《法哲学》,王朴译,法律出版社2005年版,第232、270页。在宣布现行法无效后,法律付之阙如,法官只能依自己的正义观和道德感裁断案件。可以理解为,在否定了从X1到Xn所有的现行法规范和规范可能的解释后,法官直接以“常识”C替代法律作为论证依据得出结论Z。但是,这种情况是极其罕见的!拉德布鲁赫公式本身对其适用条件作了严格限定:“实证的、由法令和国家权力保障的法律有优先地位”。②[德]拉德布鲁赫:《法哲学》,王朴译,法律出版社2005年版,第232页。即便依该法律形成的裁判结果令人感到“不正义”和“不合目的性”,为维护法的安定性价值,我们也必须容忍之。只有当这种非正义达到极其严重的程度以致“不堪忍受”时,法官才可行使对法律的抵抗权。此种“不堪忍受”的例子,拉德布鲁赫所设想者为纳粹德国的法律,它不仅意味着在个案中适用造成不妥当局面,而且整个法律体制因其与基本的平等原则相冲突构成“不正当法”。①[德]拉德布鲁赫:《法哲学》,王朴译,法律出版社2005年版,第233页。“白云机场案”和所处的法律制度背景显然不在此列,“洞穴奇案”所设想的法律规范亦难称恶法。对于上述案件,断无适用拉德布鲁赫公式之余地,法官只能在法律框架内裁断案件。否定现行法,以常识或公共利益等理由为依据求得似乎合理的判决结果,这不是可接受的论证方式。

在法律框架内,法官其实有充裕的法律技术手段可资利用。无论是“洞穴奇案”,还是“白云机场案”,我们都只看到从第一种法律规范或法律规范的第一种解释X1出发开始的推理过程,当其与由“常识”形成的处理结果Z冲突时,正确的做法不是跳到法律体系之外寻找“救兵”,而是如前所述:(1)考虑对该当法律规范是否有其他解释的可能性;或者(2)考虑是否有可资适用的其他法律规范。

在“洞穴奇案”中,富勒已经限定条件,惟一可适用的法律规范是“任何故意剥夺他人生命的人都必须被判处死刑”。该规范依语义解释方法,无法得出洞穴探险者可以免除刑责的结论。笔者认为,此种情况下可行的论证路径是富勒文中的另一位法官福斯特提出的目的解释的方法—不拘泥于法条的字句含义,而是根据其立法目的来确定规范意旨。此种立法目的,如卡多佐所言,并非“追问什么是一个世纪前立法者的意愿,而是追问,假如他知道我们目前的状况,他会有什么意愿”。②[美]本杰明·卡多佐:《司法过程的性质》,苏力译,商务印书馆1998年版,第51页。因此司法者不应局限于法条文字的平实含义,或者只顾及法律规范的体系融贯性,更不是仅仅依赖立法时的历史资料,而是设想自己为立法者面对“洞穴”这一特殊境遇该当如何处置方能更好地实现立法目的。显然,在此种目的解释中,法官悄然跃居立法者角色,开始法官造法活动。按照拉伦茨的区分,它已超出漏洞填补的范畴,为“超越法律的法的续造”。③[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第286-287页。

对于“洞穴奇案”,可依此种方法,对该当法律规范做限缩解释,限定其适用范围。条文的字面含义(X1)原为,凡故意剥夺他人生命者均须被判处死刑,并无例外情形可以豁免,经此解释过程,可适用于案件的法律规范(X2)演变为:故意剥夺他人生命的,一般应判处死刑;但在类似洞穴案件的特殊情势下不判处死刑。后面的但书部分已溢出法条文字涵盖范围,为法官的“文义修正”。④“文义修正”参见[德]魏德士:《法理学》,丁晓春、吴越译,法律出版社2005年版,第395页。此种技术仍属于法律解释范畴,法官未违反“忠实于法律的义务”。法律条文之所以未加限定,只是因为立法者当时未考虑特殊情况而至表意不周,若其面对洞穴奇案,亦不愿意令被告担责。依上述解释形成的规范X2得出被告不构成谋杀罪,不被判处死刑的裁断Z2。

此种处理结果看似与法条文字不相吻合,但符合法律精神。按照富勒的说法,前述推理方式“绝没影响对实定法的忠诚”。对法律的忠诚应为“合理忠诚”,“没有任何领导会要一个不能领会其言外之意的仆人”,法官“纠正明显的立法错误和疏漏不会取代立法者的意志,只是使其意志得到实现”。⑤[德]魏德士:《法理学》,丁晓春、吴越译,法律出版社2005年版,第25页。此种论证进路,虽然实质上为法官造法,但形式上仍在法律框架内完成,既顾及法的安定性,又能求得合情合理的结果,实现个案的公正,兼顾了形式正义和实质正义,实为本案之正解。

对于“白云机场案”而言,若惟一可适用的法律规范为“侵犯专利权者应承担停止侵权的民事责任”,则情况与“洞穴奇案”相似。依文意解释(X1)所得处理结果与情理(Z)相悖。此时不得在法律体系外引入公共利益作为裁判依据,而须“分析法律的目的”,对该当规范另做限缩解释(X2),求得符合常识的结论(Z2)——被告不停止使用侵权设备。

可以考虑的论证思路如下:如《中华人民共和国专利法》第1条所揭示,该法之目的固然在于“保护专利权人的合法权益”和“鼓励发明创造”,但也包含“推动发明创造的应用”、“提高创新能力”和“促进科学技术进步”的内容。保护权益、鼓励发明、推动应用和促进技术进步皆只具有工具性价值,最终须服务于“促进经济社会发展”的目标,以造福公众。①《中华人民共和国专利法》第1条:“为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法”。概言之,专利法之目的在于增进社会福利。我国专利法以激励论学说为理论基础:在一定范围内赋予发明人以实施专利技术的排他性权利,可以激励更多发明创造的出现,也可以鼓励其公开和应用,从而促进技术进步,提高生产效率和质量。专利制度之正当性寄寓于其功利效果:因其能增进社会福利,故而具有正当性。申言之,专利权本身并非目的,而是促进公益之手段,故而专利立法中制度设计概以“能否增进社会福利”为取舍标准。

“专利垄断权的内在性质决定了专利制度在发挥激励功能的同时,必然产生负面效应和社会成本”。②胡波:《专利法的伦理基础》,华中科技大学出版社2011年版,第76页。立法者评价法律规范所产生的效益与成本,尽可能趋利避害,以达成社会福利的最大化。限定专利权的范围和强度,即为减少专利制度负面影响的立法举措,如规定专利权期限,又如将临时过境等行为规定为“不视为侵权”的例外。据此可知,专利权不同于所有权,并非自然权利,仅在法律赋权范围内存续,立法者依社会福利标准,在其认为有利于社会公益的限度内划定专利权的效力边界。

一般而言,此种利弊权衡和价值评判在立法过程中已经完成,为立法者固有权限。法官裁判案件时适用专利法条文即可,在条文文意内实现立法者价值判断,依法保护专利权,无另行为利益衡量之余地。但“白云机场案”中,身处如同“洞穴”的特殊情势,如果依据法条通常含义理解,令被告停止使用侵权设备,所影响者并不限于侵权人,而是殃及公众。专利权人所得甚少,而社会损失巨大;激励功效增益甚微,而公众生活极受干扰。收益与成本之间的极度失衡,裁判结果与“常识”之间的反差,令法官不得不重启利益衡量过程,依社会福利最大化的标准评价此种情势下令被告承担停止侵权责任是否符合立法目的。司法者评价的结果是对法律条文为“目的性限缩”:“因为立法在表述条文时忽视了根据目的需要进行限制或者规定例外条款,所以必须根据可认识的规范目的来限制条文的含义”。③[德]魏德士:《法理学》,丁晓春、吴越译,法律出版社2005年版,第373页。

令侵犯专利权者停止侵权,为专利权排他性效力的应有之义。专利权人未授权其实施专利技术,被告不得继续实施。若支付赔偿金即可免除停止侵权责任,形同强制许可,致专利权之排他效力落空,势必影响发明人积极性,不能充分实现激励功能,所以侵权者承担停止侵权责任为一般原则。但一概规定“应停止侵权”,无例外情况之豁免规则,则为立法表述的疏漏所在。在“白云机场案”的情形下,令使用者停止使用侵权设备,必令公众付出极大代价,不符合专利法增进社会福利的目的,实非立法者所愿。对此,法官可以在个案中对该当规范重新加以解释,增加下述限制条件:“若停止侵权损及重大公共利益,则可以不停止侵权”。通过此种解释方法,我们获得有别于条文字面含义的法律规范X2,据此得出不判决被告停止侵权的结论。上述法律解释为外部证立过程,作为立法目的的社会福利成为主要的论述理由,公共利益等法律外的考量因素也可以纳入论证之中。但最后内部证立的逻辑前提仍然是回到法律规范,从解释形成的规范X2开始法律推理的逻辑涵摄过程,公共利益并非裁断的依据。这是此种论证进路与前述“白云机场案”判决思路的区别所在。

依上述“目的论限缩”的解释方法,虽然名义上所适用者仍为制定法规范,但实质为法官对法律的续造,是依循立法目的对法条文义的修正。此种法官造法,虽为司法活动中不可避免之现象,但应为不得已之最后手段。只有当穷尽其他法律技术仍不能解决问题时,才可考虑使用。“白云机场案”中,若依法条文义所得处理结果与常识相悖,不应遽然转入此种目的论限缩方法,而应考虑在专利法——甚至民法中——是否有其他法律规范可资适用。

前文为讨论所需,假设该案惟一可适用的法律规范为“侵犯专利权者应承担停止侵权的民事责任”,这一假设其实不成立。虽然关于侵犯专利权民事责任的直接规定见诸我国《专利法》第七章“专利权的保护”部分,但它与该法中其他规范——如第11条关于专利权效力的规定——相互关联,在适用法律确定当事人民事责任时须一并考虑。进而言之,当专利法规范不敷使用时,是否有援引民法规则或原则的余地?法官应依此思路,优先考虑适用其他法律规范的可能性,前述“目的性限缩”的解释方法实为找法失败后的不得已选择。

这与“洞穴奇案”其实不同:富勒假设针对该案只存在惟一的法律条款。该条款似乎不是处于血脉相连的法律体系和规范群中,而是可以剥离出来孤零零地加以解释和适用。作为虚构的案例,设定此种条件无可厚非。但现实中不存在这样的法律,每条法律规范都与其他规范相关联,也受到其他法律规则和法律原则的限定。若该法律条文依其文义解释所做裁判结果不可接受时,我们应考虑将其还原至法律体系中做体系解释,或直接援引其他法律规范作出裁判。“白云机场案”即为如此。

侵犯专利权者是否应一律承担停止侵权的责任?当时之法律对此究竟如何规定?在专利法和民法中有哪些法律规范可资可虑?本文第三部分将重现被上述判决书省略的此种找法过程。

三、法律规范的本相

当我们“回到法条”时,却发现颇为吊诡之处:法官都认可“侵犯专利权者应停止侵权”的规则;学者——无论是知识产权法学者还是民法学者——也认为,只要侵权行为仍处于继续状态,则侵权者应承担停止侵权的民事责任。①如张玉敏教授所编《知识产权法学》教材指出,“让加害人承担停止侵害民事责任的惟一条件是行为人违反法律实施了侵害知识产权的行为,而且该行为仍在继续。也就是说,只要行为人实施了知识产权法所禁止的行为,不管是否造成了损失,也不管行为人有无过错,权利人都可以请求法院判令行为人停止侵权”。参见张玉敏:《知识产权法学》,中国检察出版社2002年版,第27页。民法学者对停止侵权民事责任适用条件的看法,如杨立新教授指出:“任何正在实施侵权行为的不法行为人都应立即停止其侵害行为”。参见杨立新:《侵权行为法专论》,高等教育出版社2005年版,第119页。但是,见诸我国专利法,我们却找不到相应的法律条文。

现行专利法(2008年修订)将侵害专利权的民事责任规定于第七章“专利权的保护”中,若依正常行文顺序,该章应首先概括说明,侵犯专利权者应承担何种法律责任,然后对各种法律责任的构成要件和责任形态详加规定。但是在我们看到的专利法文本中,第七章自第59条始至第74条终,举凡16条,大多是对违法行为处理程序的规定和对具体法律责任的细节性规定,唯独缺少对“侵犯专利权应承担哪些法律责任”问题的概括性说明。如赔偿损失的民事责任,专利法第65条规定了赔偿数额的计算方法,但是下述更为重要的、作为其前提的问题却付之阙如:侵犯专利权是否应承担赔偿损失的责任?何种条件下应承担赔偿损失的责任?缺少对各种责任形式构成要件的规定,不能不说是我国专利法的漏洞所在。

停止侵权的民事责任也是如此。与其有关联的条款为专利法第66条第1款和第60条。两条款均为程序性规定。第66条第1款规定了诉前责令停止侵权的临时司法处分措施,与停止侵权民事责任并不相同。第60条则是针对专利权被侵犯后的救济程序:可以协商、向法院起诉或请求管理专利工作的部门处理。其中有下述表述涉及停止侵权:“管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为”。这里的责令停止侵权是行政机关对违法行为的行政处分措施,所使用的“可以”一词意味着此种措施不是必然适用。可见,从专利法第60条无法推导出“侵犯专利权者应承担停止侵权民事责任”的结论,换句话说,对于侵权者是否应当停止侵权,以及何种条件下可以不停止侵权的问题,我国专利法未作规定。进一步考察专利法领域的其他法规和司法解释,也未发现规定停止侵权民事责任构成要件的条文。事实上,正如张玲所言,“《中华人民共和国专利法》虽然已经过三次修正,但从未对停止侵权民事责任作出过任何规定。”①张玲:《论专利侵权民事诉讼中的停止侵权民事责任及其完善》,载《法学家》2011年第4期。

司法实践中的侵犯专利权纠纷案件,原告的首项诉讼请求一般都是停止侵权。在专利法没有提供直接法律依据的情况下,法官如何裁断此类案件呢?一种可能的思路是上溯至民法中寻找法律渊源,这是基于对民法与知识产权法关系的下述理解:知识产权为私权;知识产权法是民法的组成部分。“知识产权法作为私法,客观上必然受到民法的规制,民法的主体、客体、权利内容、法律行为、代理、时效、法律责任、诉讼程序等一系列制度,都顺理成章地适用于知识产权”。②刘春田主编:《知识产权法》,中国人民大学出版社2009年版,第24页。此种看法不仅为通说,而且有实定法支持。1986年颁布的《民法通则》即将知识产权列入第五章民事权利之中,其中第95条对专利权专门加以规定。③刘春田主编:《知识产权法》,中国人民大学出版社2009年版,第24页。既然知识产权为《民法通则》所确认和保护的民事权利,该法第六章关于民事责任的规定当然亦适用于侵犯知识产权的纠纷案件。

事实上,《民法通则》民事责任一章中的第118条对侵犯知识产权的民事责任专门做了规定:“公民、法人的著作权(版权)、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的,有权要求停止侵害,消除影响,赔偿损失”。该条款无疑为审理侵犯专利权民事纠纷案件时确定被告所承担法律责任可资适用的最为直接的法律依据。但是从该条之文字表述是否能引申出下述规范:“侵犯专利权者应停止侵权”?这取决于对条文中所列停止侵害、消除影响和赔偿损失三者关系的理解——并列关系还是选择关系?侵犯专利权者必须同时承担停止侵害、消除影响和赔偿损失三项责任形式,或者法院可以选择判令其承担其中某种民事责任?答案是后者。如果做前一种理解,意味着任何侵犯专利权案件里被告都应承担消除影响的民事责任,这既不可能也不合理,实际上此类案件几乎从未发生所谓“消除影响”的问题。

这一看法也可以得到其他法条的印证。《民法通则》第134条在列举了承担民事责任的方式后,明申“以上承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用”。这说明在侵犯专利权案件中,认定构成侵权后,法官可以选择适用停止侵害、赔偿损失等责任形式。也就是说,依我国现行法律之文意,并不存在侵权者一定要停止侵害的规范,法官可以裁量判令被告停止侵害,或者判令被告赔偿损失,或者二者同时判处。至于法官何种情况下判决停止侵权,何种情况下不判决停止侵权,由于停止侵权民事责任构成要件的规定付之阙如,法律条文并未对法官加以限制。

2009年颁布的《中华人民共和国侵权责任法》亦可适用于侵犯知识产权纠纷案件。该法第15条作出与《民法通则》第134条相同的规定,肯定各种责任方式“可以单独适用,也可以合并适用”。最高人民法院原任副院长曹建明在第二次全国法院知识产权审判工作会议上的讲话中曾指出停止侵害民事责任的此种“可选择性”特点,这一阐述与对我国现行法的上述文义解释是吻合的:“停止侵害、赔偿损失是知识产权侵权民事责任的基本方式,但民事责任的承担有其灵活性,在实践中可以根据具体案件情况和实际需要,依法确定具体的民事责任承担以及其他责任形式,使确定的民事责任既与侵权行为相适应,又能够充分保护权利人的合法权益”。④《最高人民法院副院长曹建明在第二次全国知识产权审判工作会议上的讲话:求真务实、锐意进取,努力建设公正高效权威的知识产权审判制度》,2008年2月,载北大法律信息网,北大法宝引证码:CLI.3.110312。依此分析,我国之现行法律本来就未规定侵权者一定要承担停止侵权的民事责任,法官可以选择适用停止侵害或赔偿损失的责任形式。本文前面一、二部分的讨论始终以存在“侵犯专利权者应停止侵权”的法律规范为前提。正是该规范要求法官判决停止侵权,而在“白云机场案”中停止使用专利技术又不可能或不合理,由此造成法官的两难处境。但是我们通过对实定法的考察,发现根本不存在此种法律条款。与大多数人的直觉相反,在现行法律框架下讨论“白云机场案”,法官不判决停止侵害其实没有任何法律障碍。其判决书可以迳行引用《民法通则》第118条和134条,支持原告赔偿损失的诉讼请求,驳回其停止侵害的诉求。因为该法条并没有在侵权行为和停止侵害之间建立起那种我们设想的必然联系,而是把是否停止侵害的自由裁量权赋予了法官。法官当然有必要进一步说明作出此种自由裁量的理由,但是至少不判决停止侵权与实定法之规定并不冲突,这里不存在所谓“洞穴难题”。专利法没有规定各种民事责任的构成要件,本为立法上一处疏漏,但对于“白云机场案”的处理反而提供了便利,避免了前面讨论的“法律与情理冲突”的两难局面。

对侵犯专利权行为与停止侵害民事责任之间关系的上述理解,并非我国法律所独有,在比较法上亦可找到依据。以美国为例,其专利法上与停止侵害民事责任发挥相同救济功能的是永久性禁令制度。美国专利法第283条规定,“在专利案件中为防止专利所保障的任何权利受到侵害,法院可依据本条款,在其认为合理时,本诸衡平原则颁发禁令。”①35U.S.C.§283.从该条款用语来看,当专利权受到侵害时并非必须给予禁令救济,法官可以本诸衡平原则自由裁量,决定是否颁发禁令。2006年联邦最高法院对eBay案的判决明确指出了禁令的此种可选择性。曾有观点认为,除了特殊的例外情形,对于侵犯专利权行为都应颁发永久性禁令,该判决否定了此种看法,强调是否颁发禁令应根据下述四要素加以分析,作出衡平裁决:(1)原告是否受到不可弥补的损害;(2)其他救济措施是否不足以弥补其损害;(3)衡量颁发与不颁发禁令给原被告带来的影响,比较所受不利影响之大小;(4)不得因永久禁令损害公共利益。②eBay Inc. v. MercExchage,L.L.C.,547 U.S.388(2006).联邦巡回上诉法院在2007年对Paice案的判决中援引eBay案所确立的规则,进一步明确当“金钱赔偿已足够充分,损害并非不可弥补”时,无需颁发禁令。③Paice LLC v. Toyota Motor Corp.,504F.3d1293(Fed.Cir.2007).美国专利法的此种规定与对我国《民法通则》相关条款所做解释引申出的结论是一致的,在立法技术上也可寻到异曲同工之处:法律条文只是赋权法官可以(而不是必须)判决停止侵权,至于何种情况下判决停止侵权,则留待法官在个案中裁量。区别在于,美国法院已通过eBay案和Paice案等判例发展出永久禁令适用条件的细致规则,而在我国此种“判例法”则付之阙如。

在此问题上法律的完善不一定要寄希望于法律条文的修改,可期待的是我国法官在未来典型案件的裁判中学习美国同行那种细致入微的法律区分技术,通过有示范意义的逻辑论证形成停止侵权责任构成要件的一般规则。立法不能包治百病,司法在法秩序的形成中担负着不可替代的责任。若深入思考,这里其实有许多问题留待睿智的我国法官作出解答。例如,依eBay案和Paice案判决,禁令救济其实已沦为赔偿损失的补充形态,只有在金钱赔偿不足以弥补损害时,才考虑颁发永久禁令。我国法院是否持相同立场?我们如何看待停止侵害与赔偿损失两种责任形式的关系?这一问题关乎两国不同的法律传统以及对专利权本质的认识,牵一发而动全身,其实极为复杂,绝非“公共利益”四个字可以遮挡。

行文至此,问题似已解决。但笔者觉得仍存意犹未尽之处:民法为体系化的思维方式,知识产权法亦莫能外。停止侵害的问题不能就孤立的法条进行讨论,也不能仅仅引用美国的立法例以为支援,它需要放在专利法—知识产权法—民法的纵向维度加以考察,并且此处所谓“民法”为大陆法系之民法概念,须顾及我国民法继受的德国法传统。沿此思路发展,有待回答下述问题:所谓停止侵害民事责任在民法上来源于何处?依民法之原理,若侵权行为处于继续状态,则在任何情况下行为人都应承担停止侵权的民事责任吗?有没有不停止侵权的例外之可能?另外,当问题移转至专利法领域,上述规则何者可以移用于侵犯专利权纠纷案件,何者又须改造?

德国法系以请求权概念为枢纽构建民事权利救济制度。以物权之保护为例,有物上请求权与债权请求权之区分。物上请求权包括民法典第985条所规定之返还请求权和第1004条所规定之妨害除去请求权和妨害防止请求权,二者均规定于物权法编。而损害赔偿请求权为所谓债权请求权,见诸民法典之债权编,①参见《德国民法典》,郑冲、贾红梅译,法律出版社2001年版,第240、244、204页。其中之“妨害除去请求权和妨害防止请求权”,为所有权受到妨害或有妨害之虞时,所有权人得请求排除妨害或预防妨害之权利。此即我国民法上所谓停止侵害民事责任之源起。

请求权概念于德国民法之体系化贡献甚巨,有其理论价值。更为重要的是,请求权方法在法律实务中意义重大,成为处理民事案件的基础性思维方法。②王泽鉴:《法律思维与民法实例:请求权基础理论体系》,中国政法大学出版社2001年版,第50页。法官审理案件,先将当事人之诉讼请求类型化为民法上之请求权,探求此种请求权之法律规范基础,比较该当案件事实是否符合规范中叙明之构成要件,在确认该请求权成立后,再审查是否有法定的抗辩事由。若无抗辩事由,则应支持当事人诉讼请求。对于原告的每一项诉求均须依此顺序,逐项独立加以判断。此种请求权方法构成法官思维活动的脉络。若待决案件符合请求权构成要件,又没有法定抗辩事由,则法官必须支持原告诉讼请求。立法对司法活动的约束亦体现于上述思维程式中。本文前述第一部分对于法律论证逻辑的分析,与上述请求权方法本质上是一致的,只不过没有引入请求权概念而已。

依此种请求权思维模式,我们考虑前面提出的问题:侵权行为人是否必须停止侵权?有无不停止侵权的例外?在德国法中,若所有权受到除剥夺或扣留以外的其他方式的妨害,权利人请求停止侵权的请求权基础为民法典第1004条第1款。③《德国民法典》第1004条第1款规定,“所有权人受到除剥夺或者扣留占有以外的其他方式的妨害时,可以要求放害人排除妨害。所有权有继续受妨害之虞的,可以提起停止妨害之诉”。参见《德国民法典》,郑冲、贾红梅译,法律出版社2001年版,第244页。依该条款之文义,所有权人“可以要求妨害人排除妨害”。但仍需考虑侵权行为人是否有抗辩事由。民法典第1004条第2款规定,“所有权人负有容忍妨害义务的,不享有上述请求权”,被告可以依此抗辩,主张所有权人负有容忍义务,否定其停止侵害主张。此种情况下,原告停止侵权的诉讼请求将被驳回。民法典第912条对逾界建筑的规定即为此种容忍义务的例证。④《德国民法典》第912条第1款规定,“土地所有权人非因应由其负责的故意或重大过失,在建筑房屋时逾界建筑的,邻地所有权人应容忍其逾界建筑,但邻地所有权人在逾界之前或者之后立即提出异议的除外”。参见《德国民法典》,郑冲、贾红梅译,法律出版社2001年版,第224页。且第1004条第2款所谓“容忍义务”为不确定性概念,不限于法律明确规定的情形。由此可见,妨害除去请求权受到了容忍义务的限制,当法官认为判决被告停止某种侵害行为将导致极不合理的结果时,可以援引此条款否定原告诉求。我们可以由此得出下述结论:在大陆法系传统民法中,就一般侵权行为而言,认定构成侵权后不一定判决侵权者停止侵害,存在不停止侵害行为的例外规定。由于法条预留了弹性空间,当出现不适合判决停止侵害的特殊案件时,依现行法规定即可解决,不存在类似前述“洞穴奇案”的困难。

德国民法典上物的概念仅针对有体物,未直接涉及知识产权,侵犯专利权案件之法律适用应首先诉诸专利法。德国专利法上的权利救济机制也是依请求权概念展开,其思维程式仍是沿袭民法上的请求权方法。但物权之保护方法不能完全照搬于专利权,于是德国专利法第139条以下对民法典上所规定的请求权类型加以扬弃,舍弃了仅适合于有体物的返还请求权,保留了妨碍去除请求权、妨碍防止请求权和损害赔偿请求权,根据专利权之特点增加了信息提供请求权。与本文所述白云机场案、华阳电厂案相关联者,为专利法第140a条。⑤《德国专利法》的译文参见范长军:《德国专利法研究》,科学出版社2010年版,第179页以下。该条第1款规定,“违反第9-13条而实施已专利的发明的,受害人可以请求销毁为侵害人占有或所有的属于专利标的的产品……”,此条款可以作为请求拆除侵权设备的请求权基础。但第140a条第4款规定了下述抗辩事由:“在具体个案中主张第1-3款规定的请求权不合比例的,则排除这些请求权。在审查合比例时,也必须考虑第三人的合法利益”。该条款提出的“比例原则”构成对妨害除去请求权的有力限制。是否合比例,则须衡量销毁侵权物对于保护专利权之贡献与侵权人所付出的代价之大小,也须考虑对第三人利益的影响。公众用电及航空交通不受妨害的权利当然也在第三人利益之列。为制止侵权行为继续而拆除侵权设备,固然是侵权人应承受的损失,但若拆除和销毁措施使侵权人损失甚巨,而专利权人获利甚微,或者对公众利益影响太大,则可援引第140a条第4款之法定抗辩理由,拒绝判决停止侵权。依此理解,若“白云机场案”在德国法律框架下处理,也会得出驳回原告停止侵权诉讼请求的相同结论。因为制定法上已有明确规定,对此类案件适用专利法第140a条第1款和第4款即可,既无需溯源至民法典寻找法律依据,也无任何疑难之处可言。这与前述美国法相比较,在此问题上德美两国专利法的处理方法其实殊途同归。

通过对大陆法系典型立法例的上述考察,我们发现,民法典上对一般侵权行为的妨害除去请求权规定了容忍义务之限制,专利法上对于停止侵害亦附加了合比例的要求,由此均不能得出“侵权者须一律停止侵害行为”的结论。反观我国现实,自《民法通则》始,民事立法即摒弃请求权概念,转而以民事责任制度取代其功能,这一法技术虽被誉为我国之独创性贡献,①参见梁慧星:《民法总论》,法律出版社2007年版,第85页。但任何独一无二的创造必然带来独特的问题。若《民法通则》、《侵权责任法》、《专利法》等法律对各种民事责任的担责条件和抗辩事由作出具体规定,其实仍可沿袭请求权方法,可谓“换汤不换药”。惜乎立法者大而化之,在上述立法中停止侵害等民事责任的构成要件竟为空白。此种立法处理将审理侵犯专利权纠纷案件时时须面对的是否支持停止侵害等诉讼请求的判断全部留给法官自由裁量,而裁量所依据的一般原则却付之阙如,这无疑为立法上的疏漏。

德国法上的妨害除去请求权在我国为停止侵害民事责任所吸纳。那么,法律既然对于何时应停止侵害未作规定,于立法层面讨论何时不停止侵权又有何意义?我们的观点是,立法之粗疏并不能成为法官不适用现行法律的理由。如前所述,在专利法对于停止侵害构成要件付之阙如的情况下,法官应上溯至民法通则和侵权责任法寻找法律依据,并在该当法条框架下处理案件。相关立法技术虽值得检讨,但在白云机场案中法律上的漏洞反而为法官求得妥当的裁判结果提供了意想不到的便利条件,法官可利用其自由裁量空间作出不停止侵权的合理裁决。惜乎法官不愿对现行法律规定做细致梳理,竟以“侵权者应停止侵害”这一假想的规范作为法律论证前提,在遭遇停止侵害明显不合理的特殊情形时,又遽然以公共利益为理由导出不停止侵权的结论,致整个法律论证过程违反形式逻辑。其实所谓“侵权者应停止侵害”,不过是因为以前案件均支持停止侵权的诉讼请求,法官由此在经验上形成思维定式。若能坚持请求权方法,探查其请求权基础,回到法条严格寻找其法源,当能避免此种错误。

法官对于现行法规定大而化之的轻慢态度,不无检讨之余地,而之所以造成此种局面,与立法技术上以民事责任取代请求权又不无关系。对请求权概念的摒弃,也使法官缺少传统民法上作为案例分析基础的请求权思维方法训练,竟致一些法官在审理案件时置法律条文于不顾,只顾及所谓社会效果和政治效果,罔顾法律论证形式逻辑之要求,以未经慎思的经验和“公共利益”一类大而化之的概念裁断案件。不可忘记的是,法官所谓自由裁量只能戴着法条的镣铐跳舞!法律论证的逻辑起点是法律规范,而非法官个人的价值判断或者社会公众的道德情感。基于当前部分中国法官中间存在的忽视制定法条文的心态,以及实定法对法律思维的逻辑有效性约束尚未成为法官职业自觉的状况,我们提出“回到法条”的口号,或许有助于匡扶司法界之时弊。

四、结语

法律论证始终面临着两个不同方向的张力:一是要“依法裁判”。以现行有效的法律规范为论证的大前提,遵循三段论的形式逻辑要求,得出符合法律规定的裁判结论,概言之为“逻辑有效性的约束”。二是裁判结果不能与“常识、常情、常理”严重背离,法律论证不得不考虑公众的道德观念、判决的社会效果,甚至政府的公共政策。若论证结论与一般社会价值观出现尖锐对立,裁判结果的正当性也可能遭受质疑,此为“现实合理性的约束”。前者可归属于法律形式合理性的内部要求,后者则体现出法律之外的一些实质合理性因素对法官思维的影响,只取一端而论的态度,都不可取。如何在司法论证中求得兼顾形式合理性和实质合理性两方面考虑的恰当的平衡点,则是当代司法面临的共通性的难题。

本文的观点是:依法裁判为法官最高的职业伦理,形式合理性则是法律论证正当性的首要条件。借鉴阿列克西将法律裁判的论证过程区分为内部证成和外部证成两个步骤的思路,笔者提出知识产权案件的内部证成应严格遵循“逻辑有效性”的要求,在演绎推理的过程中不得引入法律规范之外的理据(如“公共利益”)否定三段论推理的结论。法官对裁判的社会效果等因素的考虑则只能限定在外部证成范围,也就是比较斟酌以确定适用何种法律条款的思考过程。但无论如何,法律推理的大前提只能是法律体系之内的法律规范,而不是法律之外的伦理观念或公众舆论,也不能是没有法律渊源的公共利益考量。

从“白云机场案”等类似案件的判决书来看,我国知识产权法官在观念上更为重视判案的社会效果等实质合理性因素,忽视法律的形式合理性要求,为在个案中求得其认为合理的结果可以置法律推理的形式逻辑于不顾,其内部证成有时会脱离逻辑有效性的约束。该案判决结果虽然满足了现实合理性的要求,与美德等国类似案例之处理并无区别,但其论证方式所体现的法律思维方法却不无唐突之处,值得深思。

(责任编辑:李 杨)

The Legal Argumentation Between Common Sense and Logic:the “Baiyun Airport” Case

HU Bo

In the case of “Baiyun Airport”,public interest was quoted as the basis to reject the claim of stopping the infringement in the internal justification of legal argumentation. This,however,did not meet the requirement of logical validity. When the conclusion deduced from the legal provisions conflicts with common sense,the judge should introduce the external justification again to search the new legal source or take the method of restrictive interpretation to obtain proper verdict within the legal system. In fact,the Patent Law of PRC,General Principles of the Civil Law of PRC and Tort Law of PRC have not stipulated the elements of the civil liability of infringement cessation in patent infringement cases. Therefore,there is not real legal obstacle to reject the claim of the cessation of infringement in the aforementioned case. The argumentation method in the aforementioned verdict reveals the lack of the constraints of effective logic and legal formalism,especially in patent cases.

Legal Argumentation;Patent Law;Cessation of Infringement;the Case of the Speluncean Explorers

D923.4

A

2095-7076(2017)02-0024-16

10.19563/j.cnki.sdfx.2017.02.003

*暨南大学副教授,法学博士。

本文为国家社科基金项目“未来模式中知识产权与知识共享的关系研究”(项目编号:14BFX182)的阶段性成果。