以公交车纵火、爆炸方式报复社会型犯罪的成因及防控

2017-06-15杨冬妮

杨冬妮

(中国人民公安大学 犯罪学学院,北京 100038)

以公交车纵火、爆炸方式报复社会型犯罪的成因及防控

杨冬妮

(中国人民公安大学 犯罪学学院,北京 100038)

以公交车纵火、爆炸方式报复社会型犯罪的行为特征、心理表现等呈现一定的规律性。引发个体产生该类犯罪的原因包括社会资源分配的不均衡、较偏离正常的个体需要结构、狭隘认知和偏执性格、生理疾病困扰等多元化因素。通过加强对高风险个体的社会支持网络、家庭治疗、完善多元化的纠纷解决机制、增强公众防范意识和能力、加强重点公共区域的安全防范等防控策略,可以有效减少此类案件的发生。

公交车纵火;爆炸方式;报复社会型犯罪;多元化成因

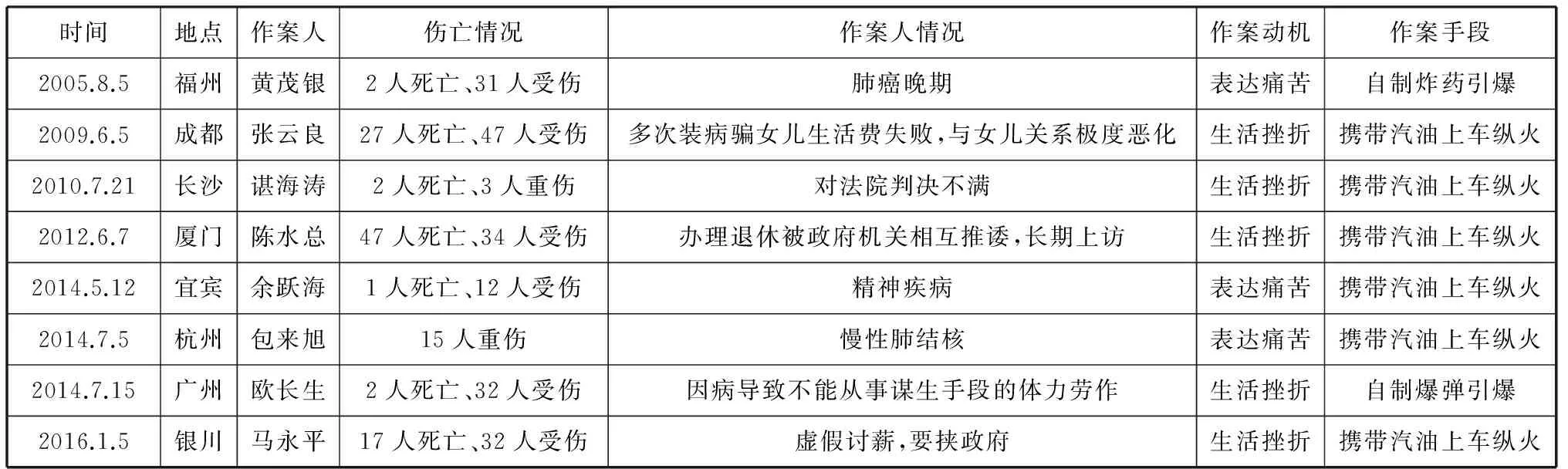

近年来,以公交车纵火、爆炸方式报复社会型犯罪时有发生,其手段残忍,后果极其严重,严重危害公共安全。截止到2016年1月,笔者检索到经媒体披露的以公交车纵火或爆炸方式针对公交车乘客进行的暴力犯罪10起,限于媒体报道的数量及具体细节,就其中造成重大人员伤亡的8起案件(见表1),笔者进行了整理、描述、分类,分析其特点与成因,并提出相应的防控建议。

表1 公交车纵火、爆炸类犯罪案件8例

一、公交车纵火、爆炸案的犯罪特征分析

笔者通过对上述8例公交车纵火、爆炸案的犯罪特征进行梳理和分析,归纳如下:

第一,这8例案件的共同特征之一就是犯罪行为针对的目标与犯罪人素未谋面,都具有报复社会的性质。

其最突出特点就在于它不遵循“冤有头债有主”的一般规律,在犯罪对象的选择上,没有明确指向某一特定的个体或某特定群体,犯罪侵害对象是与犯罪人没有利害关系的无辜群众。犯罪人因其自身能力所限,在犯罪对象的选择方面,往往选择与他们“痛苦”或挫折等毫不相干的人,并且犯罪人还利用了这些无辜群众所处于公交车狭小空间时不能还手或不知所措的境地。

第二,这8例案件的犯罪人,特地选择公交车作为作案场所,具有追求社会影响最大化的手段特征,并具有严重危害公共安全的性质。

一是公交车上人员密集,放火或爆炸的作案方式,通常使车内瞬间变成一片火海,再加上事发突然,无法得到及时的阻止与救援,使得犯罪后果极其严重,案件的影响极为恶劣,比起其他类型的犯罪案件,该类案件往往能得到全社会的关注。

二是此种犯罪行为一旦开始实施,基本上无法停止下来,加之犯罪手段极其残忍,犯罪人全然不顾犯罪的对象,无论男女老幼,对其进行肆意的杀戮。也正是因为这一点,公交车纵火爆炸犯罪对社会公众心理造成的伤害最为深刻,因为人人都有可能在某个时候成为受害者,并且公众很难预测该类犯罪发生的时间、地点和情节,很难事先予以防范。

三是更需要注意的是,公交车纵火爆炸案件自2005年发生第一起之后,几乎每年都会出现,再加上大众媒体对该类案件进行大肆报道和无端揣测,也在一定程度上的引起了有相似犯罪人心理状态的潜在犯罪人的刻意模仿,使得这种案件的影响力更加巨大,后果更加严重。

第三,这8例案件犯罪人带有同归于尽的心态,所以往往不加控制地实施犯罪,以对内心负面情感/情绪进行激烈和突然的宣泄,全然不顾及犯罪的对象,甚至根本不顾及自己的生命,往往带着同归于尽的念头实施犯罪。

第四,这8例案件犯罪人,往往在生活中遭受过重大挫折,或者长期生活不顺,其不满与愤怒的情绪在内心积聚已久;或者是无法找到直接的刺激源,没有具体的人和事引起过其的怨恨和愤怒情绪,但是,由于其自身长期被病痛折磨,疾病给其带来的痛苦无处表达,从而采取极端犯罪手段,激烈地表达与发泄这些不满、愤怒、怨恨与痛苦。

第五,这8例案件属于严重的报复社会型犯罪,对社会公共安全具有严重的威胁。

报复指被害方针对施害方采取的复仇行为,目的是为了惩罚伤害了自己或伤害了与自己亲近的人,带有怨恨或惩罚性的行为[1]。有学者认为认报复社会是一种滥杀行为。李玫瑾将报复型滥杀定义为:犯罪人因自己的某种需要或诉求得不到满足而出现愤怒性的攻击行为[2]。靳高风将这种类型犯罪定义为个人极端暴力犯罪,具体就是指一个人针对特定或不特定的多数人使用残忍的武力手段实施的造成严重伤亡和重大社会影响的行为[3]。莫洪宪将报复社会型犯罪定义为,为了发泄内心的不满或仇恨情绪,采用爆炸、投毒、纵火、凶杀等方式,针对与自己没有利害关系的无辜民众实施的危害结果严重的暴力犯罪[4]。

笔者认为,这8例案件属于个体为发泄心中的愤怒、不满与怨恨或表达积聚已久的痛苦、焦虑,针对不特定多数人实施的,具有危害公共安全性质的严重暴力犯罪,对社会公共安全具有严重的威胁性,其表现极为疯狂,一旦开始,很难出于犯罪人自身的意志而中止、终止,且犯罪行为对象不分男女老幼,凡是在现场出现的人都可能是犯罪攻击的对象,所造成的犯罪后果也极其严重。

二、以公交车纵火、爆炸方式报复社会型犯罪的多元化成因分析

(一)犯罪人往往具有狭隘的认知和偏执的性格特质

狭隘的认知导致犯罪人有强烈的报复心理。此类犯罪人缺少自我调节的能力,当他们在生活中遇到挫折或是不公正对待,容易出现心理失衡,不能客观评价整个事件,也不愿意以自身的努力去改变现状[5]。

2010年7月21日长沙纵火案的案犯谌海涛,就是典型的无法自我反省的犯罪人,他两次由于拖欠房租被对方告上法庭,两次被判败诉,但他坚持认为是法院判决不公,他甚至在开庭笔录上写道“我要想尽一切办法,穷尽一切手段让全世界来看这个案例”。谌海涛口中的不公平其实是因为他租住房东的门面房,以对方不能开具正规发票以及房东的父亲无权收租为由拒绝支付租金,对方与他交涉无果,不得已只得将他告上法庭。狭隘的认知源于谌海涛的早期经历。

谌海涛有着南方人少有的魁梧健壮的身体,高中时就跟着当地的“大哥”从事收账的行当。在谌海涛的认识中解决问题的方法从来就不是通过言语的沟通,暴力威胁、恐吓、耍懒就是他的生存之道。经过几年的“历练” 二十几岁的谌海涛早已成为街坊眼中蛮不讲理的麻烦精,娴熟的掌握了钻空子和靠着“不讲理”混饭吃的致富经验。

根据“挫折——攻击”理论,在遭遇挫折的情况下,引起挫折的障碍因素不同,个体会有不同的反应。报复社会型犯罪人属于外罚型,即无论外在原因是否成立,皆把原因归结于外部,缺乏自我反省,遭受挫折后将愤怒、怨恨等负面情绪向外界发泄,对外界的人或物进行攻击[5],积聚已久的负面情绪不断发酵,使他们常常将不满、愤怒、怨恨等发泄于跟他们一样的社会弱者,发泄在无辜群众身上。

人格缺陷实质是反社会的个体价值观的体现,虽然人格缺陷并不必然产生犯罪心理或犯意,但却有极大可能导致人性在与社会环境交互作用中朝恶性转化,进而报复社会实施犯罪。

2012年6月7日发生的厦门公交纵火案案犯陈水总报复社会的行为,有很大一部分原因要归结于他屡次要求政府更改他被登记错误的年龄,他用尽各种方法均遭到无理拒绝后,内心积聚了极度的不满与愤怒。但问题在于,并非每一个遭到不公平待遇的人最后都会将不满的情绪、或是愤怒发泄到无辜群众的身上。据事发后记者对陈水总生活环境的考察,陈水总与所有邻居的关系都很紧张,曾经因为与邻居吵架,一天之内报了九次警;还曾因为琐事将自己家与邻居的过道全部用木板封死。陈水总的行为可以被解释为是现实的逼迫和自身偏执人格的共同作用的结果。

2016年1月5日发生的造成17人死亡的银川公交车纵火案,作案者是水暖工程的包工头马永平,在案发前他自称的讨薪,其真实原因实际是当地房价下跌,他自愿与人签订的以房产抵偿工程款的合同,一下损失了十几万元,于是他自己爬上高楼,以自杀要挟对方补偿他的损失。在马永平的认知中,闹事情,把事情搞大,让政府害怕,他就能得到补偿。这种不正当的诉求就是源于他扭曲的认知,最终引发了这一起惨案。

(二)犯罪人具有较偏离正常状态的个体需要结构

个体的需求所引发的行动,可以表现出其整体人格,可以反映出他的自尊水平、安全需求和情绪状况。无论是自尊,归属和爱的需要或生存需要,只要无法得到满足,个体都会积极调动自身和周边资源试图满足需要[6]。当个体需要长久得不到满足时,就可能产生不正当的需要。心理挫折仇恨犯罪是因为行为人各种物质或精神需要不能得到满足,自尊受到伤害,从而引起仇恨导致犯罪。

2009年6月5日发生的成都公交车纵火案的案犯张云良,对自尊的需要显然有着过度的追求。他理解的自尊不仅仅是对自我的信心,更多的希望得到他人的赏识、重视和高度评价。张云良缓刑期满后从原单位离职,下海经商,经过十几年的打拼,其终究还是一事无成,最后只能在成都租住每月150元租金的平房。张云良的家庭健全,妻女都在家乡,但张云良坚持不肯回家过安稳的生活,其目的就是不想乡里人知道他混得不好,他希望乡里人对他的印象依旧是那个“能干大事的人”。张云良日子虽然过的潦倒,也没有固定的工作,但他仍然要打牌,而且一定要打大牌,抽的烟也一定要是十元以上的娇子烟。据张云良的牌友透露,张云良还时不时的拿着一把百元大钞向邻居们炫耀,其实殊不知这都是他装病向女儿骗来的“医药费”。显然张云良偏执的自尊需要,长久地得不到满足,其内心产生极大的挫败感与自卑感,为了向所有人证明自己不是个卑微无能的人,他选择以点燃公交车的方式在人生的最后时刻得到了全社会的“瞩目”。

2014年5月12日发生的宜宾的公交纵火案主犯余跃海,在下海经商后也是屡遭失败,生意不顺的余跃海曾在女友怀孕时就找来了买家打算卖掉孩子;他还曾欺骗同乡加入传销,后来同乡发现真相想要离开,反而被余跃海打断了三条肋骨。

(三)犯罪人具有孤僻的性格和暴躁的情绪

个体产生不良情绪,通过自我调节可以将负面的情绪自我消化,不会在心里停留太久。但对于犯罪人,他们很难自我反省,所以无法通过自身的努力去实际地解决问题。如果他们无法用合理的方式将负面情绪外化和疏泄和排解,那么就其很容易以报复的方式向社会发泄其负面情绪。

纵观这8例报复社会型犯罪,除了谌海涛社会交往无法查明外,其他几起案件的调查中,均可以找到他们性格孤僻,脾气暴躁,不愿与人交流,没有朋友等相关心理特征。据余跃海的女友透露,她与余跃海生活近十年的时间里,几乎没怎么见余跃海笑过。余跃海平时极少与人交流,即使是跟自己的女儿他也不爱多说一句话。因为妻子和女儿都在外地打工,陈水总经常一个人呆在家中,也很少与亲戚们联系,邻居们也觉得他脾气不好,据陈水总的邻居透露,陈水总曾因为嫌隔壁做生意吵到自己一天报了九次警。谌海涛的房东黄某向谌索要房租,不仅遭到谌海涛的无理拒绝,还遭到谌海涛的痛骂,其并扬言要捅死黄某。上述犯罪人他们没有向人倾诉的意愿,也没有倾诉的对象,再加上他们认为是社会环境带给了他们巨大的痛苦,这时他们就容易将不满发泄于外界[7]。

(四)该类犯罪通常有刺激源,但也部分无明显刺激源

刺激源并不是犯罪的真正原因,但却是引发犯罪的导火索。以公交车纵火、爆炸方式报复社会型犯罪,往往有明显的刺激源。

当一个人的原始本能或基本需要长期得不到满足,个体与社会往往就会产生冲突,如果这种冲突一直没有得到有效缓解和疏泄,个体对社会的不满就会不断积累和加剧,最终形成与社会的高度对立和敌视。长沙机场大巴纵火案的案犯谌海涛不服人民法院的判决,扬言要让全世界看到人民法院的不公正;银川造成17人死亡的案犯马永平自称讨薪,因最后得到的钱款数额没能如他所愿,于是他点燃了机场大巴车。

犯罪人因为自身的某些需要无法得到满足,或是生活遭受到了严重的挫折,感觉自己受到了社会的不公正的对待,进而产生怨恨或愤怒的情绪。他们拒绝把这些挫折的原因归结为自己的过错行为导致,而是将原因通通归结为社会的不公。这类犯罪行为的实施,犯罪人不是出于对自身的绝望,而是出于对社会的强烈愤恨,是对他们认为的社会不公平的激烈反抗和报复。

以公交车纵火、爆炸方式报复社会型犯罪,也有无明显刺激源的。

无明显刺激源的报复社会型犯罪,并非由某具体一事件诱发,行为人在犯罪前并没有因被某件不愉快的事件所刺激,其主要是由犯罪人的生理疾病和精神疾病所引发,从犯罪人的作案方式和作案前的准备来看,犯罪人往往有一定的自杀倾向。他们因长期遭受病痛的折磨,逐渐对生活失去信心,产生悲观厌世的情绪,因该等负面情绪长期不断积累,进而产生绝望与轻生的念头,诱发了重大偏激的反社会行为。这一类型的社会报复型犯罪,没有明显的人或事件的负面刺激,仅仅是因为犯罪人想要宣泄长期遭受疾病折磨不堪忍受的痛苦。如2005年8月5日发生的福州公交爆炸案的案犯黄茂金,2014年5月12日发生的宜宾公交纵火案的案犯余跃海,2014年7月5日发生的杭州公交纵火案的案犯包来旭,均属于此类情形。

(五)社会资源分配的不均衡引发的社会矛盾对犯罪人的深刻影响

社会资源分配的极大不均衡,引发了一系列广泛和深刻的社会矛盾。在我国,处于社会底层的人员,在住房、医疗、教育、就业等民生问题上往往遭遇到预期实现的重大阻碍,遭遇到较多不公平的对待。各种社会矛盾的处置不当,或长久得不到解决,导致一些社会成员个体的合理需要无法得到满足,使得一些社会成员个体长期处于不满与压抑、愤怒的心理状态下。当客观条件无法满足个体实现自身需要的情况下,个体就很可能会以不符合社会规范甚至是反社会规范的方式来满足或实现需要,这往往就是犯罪意识形成的开始,但此时的犯罪意识还只是犯罪意图阶段,犯罪意图在某种刺激源的刺激下会进一步形成犯罪动机,犯罪动机在经过与具体的犯罪实施方法或者工具等相结合形成最终的犯罪意识,最终实施犯罪。

三、对以公交车纵火、爆炸方式报复社会型犯罪的防控建议

从这8例案件中可以看出,以公交车纵火、爆炸方式报复社会型犯罪并不是临时起意的犯罪,有些甚至经过了长期的蓄谋和策划,最后才有计划地实施犯罪。例如黄茂银为实施爆炸,自己事先制作了六枚土炸弹;欧长生早在案发半年前就策划过另外一起意图使高铁列车发生倾覆事故。

此类犯罪的犯罪人的不良人格,加上心中的不满、愤怒等负面情绪积聚已久,较之一般暴力犯罪,其犯罪决意更强烈,其目的就是要把犯罪动作搞大,力求达到犯罪影响的最大化,让全社会知道他们的不满,让所有人知道社会对他们的不公。其虽然对行为对象的选择是不特定的,但犯罪实施前都经过了精心的策划和准备。

也正是因为此类犯罪的犯罪决意坚定,犯罪人不计后果甚至不顾及自己的生命,并且犯罪侵害对象众多且不确定,所以很难加以事先预防。恐怖活动犯罪也是针对不特定人群实施的大规模杀伤性犯罪,但是恐怖活动犯罪属于有组织犯罪,公安机关可以通过各种渠道获得情报,根据情报来加以布控预防。但是以公交车纵火、爆炸方式报复社会型犯罪,由行为人单独策划实施,隐蔽性强,公安机关难以获得情报来源,一般的犯罪预防对策难以针对此类犯罪予以有效实施。

考虑到上述原因,笔者认为,应该加强对相关高风险群体的社会支持以有效预防报复社会型犯罪。社会支持的缺乏,会导致个体产生身心疾病,使个人日常生活的基本维持出现困难,而社会支持网络可以帮助个人解决日常生活中的危机。在社会层面上,社会支持网络,作为保障体系的有益补充,有利于减轻人们对社会的不满,缓冲个人与社会的冲突[8]。

(一)对长期存在矛盾的高风险家庭引入心理疏导手段

以公交车纵火、爆炸方式报复社会型犯罪,不仅仅因为犯罪人个人的性格原因,还有着复杂的社会背景,所以,政府应该重视从家庭角度从根源上解决矛盾的升级与恶化。家庭成员间的相互关爱是减少犯罪的缓冲器,家庭成员的行为失范或是家庭的不和谐会造成社会公共道德的滑坡,这也是产生此类犯罪的一个重要原因。

家庭环境对人的影响,是建立在家庭成员的血缘关系和自然爱的基础上的。不良的家庭环境,往往对个体心理产生不利。

案犯张云良虽然妻女健在,但从不生活在一起,张云良最后一次回家,甚至卷走了妻子做小生意攒下的所有积蓄。陈水总家庭极度贫困,妻女在外打工,家庭成员间的情感交流及少。余跃海在女儿没出生前就联系好了买家打算将亲生女儿卖给他人。包来旭离家六年,从未曾给家里的父母打过一个电话,未曾给家里人汇过一分钱。不难看出,这8例公交车纵火案件的犯罪人的家庭都是有缺陷或是不和谐的。

家庭精神文化的突出特点在于情感性,情感性就是要求家庭环境要充满人情味,满足家庭成员对情感的诉求[9]。笔者主张对这样的生活在底层的有矛盾、不和谐的家庭,给予适当的家庭心理疏导。在社区工作者对家庭结构和家庭成员间关系的调查分析基础上,通过心理医生或心理咨询师的专业引导与辅导,使家庭成员能够主动与对方沟通,形成良性沟通模式,缓解家庭成员间的关系冲突,消除心理隔阂,使家庭成员重拾温暖,从而使家庭成员将不良情绪通过诉说予以表达,疏泄和缓解因不良情绪引发的犯罪心理。

(二)加强和完善多元化纠纷解决机制

加强和完善纠纷解决机制,有效消除因合法权益遭受侵害投诉无门而引发的社会冲突。无救济则无权利,在社会主义法治国家的今天,保护公民权利、建设法治政府是依法治国的客观要求。推进政府信息公开,完善人民调解员制度等多元化纠纷解决机制,不仅能有效减少涉诉信访,更可有效疏导人民对政府和社会的不满,更有利于人民接受政府的决定与安排,减少反社会行为。

(三)提高公众对突发危险的防范意识和能力

在上述几起公交车纵火爆炸案发生之时,车内人员显然是对事件的发生没有心理准备,在事后对事故现场的调查也发现车内人员当时并不知道如何自救。张云良点燃的公交车是空调密闭车厢,车窗无法打开,只能用特制的安全锤才能敲开玻璃。着火的瞬间将车门附近的电路烧断,车门无法打开,而当时车内群众试图跳窗逃离,但是怎么也砸不碎车窗玻璃。这反映出我们的民众缺乏在突发事件面前进行有效自救的常识。针对这样的问题,公安部门应该通过各种正式非正式的渠道,宣讲在突发情况下的逃生方法,让公众在遇到险情时不至于在有逃离机会的情况下错过最佳的逃生时间。

(四)加强重点公共区域的安全防范工作

在幼儿园,学校,公交站,火车站等人员密集的公共区域增加强制力的保护,一是对一些别有用心之人的威吓,二是发生突发性的暴力攻击时可以迅速响应,有条理有组织地疏散群众,将突发性暴力犯罪的危害降到最低程度。

[1]王燕.报复社会型犯罪问题研究[D].上海:华东政法大学,2011.

[2]李玫瑾.滥杀犯罪的实案研究[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2014,(2).

[3]靳高峰.当前中国个人极端暴力犯罪个案研究[J].中国人民公安大学学报,2012,(5).

[4]莫洪宪.我国报复社会型犯罪及其预防[J].山东大学学报(社会科学版),2015,(2).

[5]欧瑜霞.报复社会型个人极端暴力案件研究[J].安徽警官职业学院学报,2014,(6).

[6]孟昭兰.情绪心理学[M].北京:北京大学出版社,2005:288.

[7]王庆忠.报复社会型暴力事件:原因、特征及治理策略[J].云南行政学院学报,2015,(1).

[8]贺寨平.国外社会支持网研究综述[J].国外社会科学,2001,(1).

[9]赵丽涛.缺失与重建:家庭精神文化对青少年的教育——基于一个回族家庭的思考[J].中国青年研究,2010,(2).

[责任编辑:范禹宁]

2017-03-10

杨冬妮(1988-),女,吉林长春人, 2014届公安学专业硕士研究生。

D914.32

A

1008-7966(2017)03-0044-04