国有资产管理体制改革研究综述

2017-06-06戴宁

戴 宁

(福建师范大学,福建福州,350117)

国有资产管理体制改革研究综述

戴 宁

(福建师范大学,福建福州,350117)

国有资产管理体制改革的研究一直以来都是社会主义市场经济的重要内容,从国内外国有资产管理体制改革研究深入到我国的具体三大类别的国有资产管理体制研究,分别对经营性国有资产、行政事业单位国有资产、资源性国有资产管理体制改革进行研究,并对我国在地方实行的国有资产管理体制进行分析,总结当前我国国有资产管理体制改革的问题与认识存在的误区,分析现有研究存在的不足,对未来研究进行展望。

国有资产管理体制改革;国有资产管理体制;政资不分;“两级三层”模式

一、引言

2002年党的十六大之后,我国形成了新型的国有资产管理体制。2003年国有资产监督管理委员会的成立和2008年《中华人民共和国企业国有资产法》的出台,为我国国有资产管理提供了组织保障和法律保障。党的十八大又提出了在新形势下完善我国国有资产管理体制的要求,即从“管资产”向“管资本”转变。时至今日,我国国有资产管理体制改革始终没有达到社会主义市场经济的要求,这在很大程度上影响了经济体制改革的成效。在我国经济体制转轨的过程中,我国面广量大的国有资产及其占据的重要地位,决定了深化对国有资产管理体制改革的研究十分必要。

国有资产是国有资产管理体制改革的先导概念,要研究国有资产管理体制改革,就必须界定明晰的国有资产的范畴。目前学术界大多依据1993年通过的《国有资产产权界定和产权纠纷处理暂行办法》,认为国有资产指的是国家依法取得和认定的,或者国家以各种形式对企业投资和投资收益、国家向行政事业单位拨款等形成的资产,是属于国家所有的一切财产和财产权利的总和。在我国的经济背景下,资产可按经营性、行政事业性和自然资源性的资产分类。但长期以来,我国在实践与理论方面没有形成对国有资产的统一认识,导致了国有资产管理的混乱无章。

所以鞠庆麒、陈清泰、夏荣静等学者认为国有资产管理体制改革的研究对于我国政府职能运行的改进,经济目标良好实现,推进整体国有经济布局和结构的调整,发展混合所有制经济,激发社会活力和凝聚力等方面具有深刻影响。[1]

随着国有资产管理体制改革的研究不断深化,研究中仍尚缺乏对改革误区的认识,缺乏对新时期、新形式下的管理体制的全面认识。通过梳理国内外对于国有资产管理体制的研究,总结经验教训,并针对当前我国改革的研究现状进行分析,找到改革的误区及其具有优越性值得留存的方面,可以为后续研究发展奠定一定的理论基础。

二、关于国有资产管理体制改革问题的国内外研究

(一)国外国有资产管理体制改革问题的研究

1.关于产权问题的研究

早期西方对国有资产管理的研究始于国家或政府是否进行干预经济的研究。A.斯密、萨伊、D.李嘉图、J.穆勒等均反对国家干预经济的思想,但Pigou.A.C等人对外部性进行研究后,认为国家对市场经济进行干预才是正确的。[1]正是这些争论之中,逐渐发现国有企业实际上是国家干预经济的产物,而公共品的性质就决定了必须有国有企业的存在。而国有企业的内部控制问题和效率问题就使得西方理论界利用产权经济学从国有产权的效率角度考虑国有资产的管理问题。

2.关于国有资产产权管理职能部门与行政管理职能部门的经济关系的研究

在国有经济发展初期,多数西方国家采取的是“政资合一、行业归口直接管理”的国有资产管理体制。Scharfstein和Rawls.J认为这些国家的国有资产管理体制存在合理的一面;Scharfstein认为美国国有资本管理体制的合理性在于国有民营制度;[2]Rawls.J则认同了国有资本在多个领域存在的合理性。[3]在合理性的基础之上,其对立面则是政府对国有企业干预过多,这种体制弊端必然使得国有资本的增值受阻。另一部分学者们认为体制的改革需要建立专门的资产管理机构、建立独立经营的国有控股公司实行分类管理,将“政”与“资”分开。

3.关于产权运营机构的研究

产权运营机构就是国有资产管理体制不断改革的产物。在国外,国有资本产权运营机构已经有了较为成熟的研究成果。新加坡的淡马锡公司就是一个成功案例,新加坡的财政部拥有淡马锡100%的股权,并且政府不介入淡马锡的经营决策和日常运作,公司由董事会领导,公司本身也始终保持市场化运作。同样的还有基金式投资运营平台——挪威全球养老基金,以及实业类控股公司——法国电力。这三个产权运营机构的探索,对我国国有资产管理体制改革具有一定借鉴作用。

(二)国内国有资产管理体制改革问题的研究

1.关于产权的研究

我国国企的特殊性质决定了以国家作为虚拟主体的国有产权制度,其代理人——政府代为产权主体进行交易,但政府并不承担交易带来的风险。其次,国有企业的经营目标也与其他企业有所不同,所以产权执行与归属权的分离使得国有资本低效循环。由于我国的国企改革及国有资产管理体制改革的过程中一直存在着问题,所以我国学术界对国有产权问题研究较为透彻,并伴随着一直以来的改革进程。

从国家和政府是否干预经济的角度出发,我国学者吴敬琏就主张政府应当尽可能减少对微观经济主体特别是国有企业的行政干预,而应充分发挥市场在资源配置中的作用。[4]这一认识在学者中也得到广泛认可。

进而到国家的国有企业产权方面的研究,最早就有厉以宁教授提出产权关系的明确属于较高层次的企业体制改革。[5]而国有企业体制改革的核心问题处理必须依靠股份制,这对于激发国有企业活力、增加国企经营效率无疑是有益的。一直以来,张秀生、张卓元、李保民、韩贺洋等学者也不断对我国国有资产的产权理论进行完善,提出加强产权流动制度与产权多元化的发展,使我国的国有资产管理体制改革也逐渐实现了从行政管理方式向产权管理方式的转变。[6]

2.关于国有资产产权管理职能部门与行政管理职能部门的经济关系的研究

国企改革中一大难点,即政企不分问题,其导致政资也难以分开。政企不分是指我国国有企业在计划经济时代与政府的关系遗留的存在模式。早在1978年经济学家董辅礽就定义了计划经济之下的政企不分。1984年党的十二届三中全会确认了政府和企业的职责是可以分开的。1986年国务院对国有资产产权与行政职能的分离实行了一定作用。这一问题从改革开放初期就已经开始进行研究,后来众多学者都进一步研究了如何让政企分开,[7]近年来,张晨雅、温志强、洪亮等学者多致力于从企业员工、政府财政收入、地方政府官员业绩以及国有垄断企业的角度对整治政企不分所可能导致后果进行剖析,认为政企不分的实行过程中员工由于利益受损、政府预算收入下滑以及地方政府业绩无法提升等将陷入改革的困境。[8][9]杨雪原、夏荣静等学者也在新形势下分析政企难分的原因和整治路径,归结起来还是历史遗留原因、产权问题解决不当、还有利益集团之间的冲突共同造成的矛盾;国有资产管理体制改革也就是要从制度、产权还有顶层设计与微观企业治理等多方面入手。[10][11]

3.关于产权运营机构的研究

体制改革的过程中,国外成功经验使我国的学术界看了到建立产权运营机构的必要性。贾康认为建立国有资产管理体制,就是要建立以保值增值为目标的经营性管理机构,这样国资管理才能与市场经济对接,政府在其中仅履行出资人职责,所有权和经营权混淆的问题也能得到一定解决。李保民、朱少平等学者也提出类似观点,认为要解决政资分开,就要建立一个专门代表的人格化机构,专门管理经营性国有资产。[12]

在进一步研究产权代理委托的有效性问题时,学者们认为在克服政企分开的同时,也要注意防止“ 政资不分”。陈清泰认为国有资产管理应与国有资本的市场化运作区分开来,要加强国有资本运营机构的内外监督,加大对产权责任的约束。而王灏、潘俊等学者提倡在制度经济学理论下学习新加坡淡马锡模式,“国有资产”与“国有资本”只是称谓变化,根本上是要使国有资产证券化,使国有资本产权更多元化,[13]陈九霖、 焦欢等学者则认为淡马锡模式所实行的总体环境对于我国并无深刻的借鉴意义。而学者们对当前我国的行政事业单位依据《事业单位国有资产管理暂行办法》实行的国资管理体制、资源性国有资产的管理仍未形成系统的体制监管方面仍缺乏研究。

三、我国国有资产管理体制改革的现状

(一)我国国有资产管理体制改革的现状

1.经营性国有资产管理体制改革的现状

由于我国的社会主义性质决定了经营性国有资产的所有权归全体人民所有,但是由于全体人民无法有效地进行资产管理,所以国有制就成为了合情合理的制度安排。在国有制之下,中央和地方各级政府的权利分配、企业和政府之间的权利分配成为研究的关键问题。

改革开放前,经营性国有资产管理体制改革主要是在中央采用集权方式,国有资产难以发挥其潜力。改革开放后,改革的重点则在于改变政府和企业的关系。先主要在微观层面改革,激发国企一定的活力,但又缺乏宏观层面配合,政企不分和政资不分的问题基本没有解决。1988年建立国有资产管理局,开始了国有资产管理的探索研究。1993年发布的相关文件也使文宗瑜、袁媛、杨秉华等学者认为这也标志着国有资产管理体制改革进入产权制度改革阶段。[14][15]但1998年因国资局因缺乏经验、效率低下被撤销并入财政部,“九龙治水”的局面出现。直到2003年成立国资委、2008年《中华人民共和国企业国有资产法》出台,国资管理进程才得以推进。党的十八大又提出了在新形势下完善我国经营性国有资产管理体制的要求。经过对一系列改革研究的总结,如今杨秉华、林青等学者认为国有资产管理体制改革仍存在以下问题:一是政企不分、政资不分问题依旧在新形势下存在,但根源问题还是产权、制度存在漏洞。二是国有资产运营的监管存在缺位、越位、错位,主体模糊引致责任推诿,国有资产流失风险大。三是国有资产的相关监管体系不完善,法律层面缺乏有效控制,企业内部控制也因国企性质难以实施,缺乏顶层设计与微观治理的有效结合。

为了平衡不同主体间的利益,需要建立有效的利益协同和补偿机制,平衡了利益主体之间的利益诉求,在制度上给予激励以解决合作动力不足的问题[10]。为了鼓励企业积极参加到治理过程中,政府可以对部分企业提供补贴,提高工作人员的积极性,同时企业也能在此过程中树立公益形象,获得大众更多的消费倾向和政府的政策倾向,不断整合资源和增强主体意识。再者,如今“新零售”的出现通过线上与线下同款同价,消费场景碎片化,营造全链条的生态,实现跨渠道的融通,政府鼓励企业开展线下活动,消费者可以通过线上购物线下退换货等方式支持电商新的营销方式。

2.行政事业单位国有资产管理体制改革的现状

在我国,对于国有资产,理论界的研究重点和政策界的关注焦点一直是企业国有资产。对于行政事业单位国有资产的管理,是在2002年以后,随着“转变政府职能”和“建设服务型政府”等理念提出后才逐步得到重视。但是,单独研究行政事业单位经营性国有资产的却比较少,戴春莉也仅仅是在认可其制度合理性的基础上提出一些规范管理的意见和建议。[16]通过对刘国根、宋振彩、姜嫄嫄等学者的观点总结,认为行政事业单位国有资产管理目前存在七个方面问题:一是行政单位管理制度不健全、内控措施不到位;二是行政事业单位官员寻租问题存在;三是管理机构分工模糊,管理工作难以“放开手脚”;四是管理手段不科学,不能良好辨别行政事业单位国有资产的性质,管理无针对性;五是行政事业单位间缺乏资源共享机制,资产灵活性较低,引致一定的国有资产浪费;六是单位中的经营性资产管理缺乏法制化、制度化、规范化;七是行政事业单位的性质决定其对无形资产管理观念淡薄,易导致资产的流失。[17]

3.资源性国有资产管理体制改革的现状

关于资源性国资管理的问题长期以来没有解决。但是学者关于体制改革的重点始终落于国企改革、行政事业单位的资产监管,学术界对资源性国资管理体制改革的研究较少。仅少数研究从单方面入手,对加强该类资产管理进提出相关意见。从整体上看,我国缺乏对资源性国有资产管理体制的系统的、全面的研究。通过对沈岐红、吴海涛、郭智勇、李万虎等学者观点的总结,认为当前资源性国有资产管理存在以下问题:一是资源类国有资产产权不明晰,所有权主体缺位;二是资源类国有资产定价难以制定,市场准价体系难以运用其中;三是资源类国有资产使用效率问题,容易导致浪费与恶性循环;四是资源类国有资产法制化管理体系不健全,规范存在难度。[18]

(二)我国国有资产管理体制改革的地方案例分析

在地方国有资产管理体制改革中,深圳和上海一直走在全国的前列,上海从1993年开始试点探索,形成了“两级管理,三个层次”的国有资产管理体制,而深圳也实行的是“三个层次”的管理体制。但两者的三个层次有所不同,上海模式中中间层注重国有资产管理与市场对接,而深圳模式的特点在于将国有资本进行统一管理。在三层模式中,第一层将政府的国有资产所有者职能与其社会管理职能分离,第二层为我国国有资产出资人到位提供了组织上的保证,第三层则使得国有企业既行使了产权职能又受到管理委员会的监管。[19]

其他几个具有代表性的地方国有资产管理体制出现在北京、武汉、重庆、吉林,其中北京、武汉和重庆也都是类似于上海和深圳,但地方体制的侧重点都不同。北京侧重国有资产管理第二个层次的作用;重庆市着重在于国资委对国企的直接控制;武汉市则突出政企分开、政资分开、管理运营分离和所有权与企业法人财产权独立等方面;吉林省则构建国有资本决策会议、国有资本营运机构和被投资企业“三个方面、两个层次”的出资关系为基本框架的国有资产管理新体制。

(三)我国国有资产管理体制改革的成效与误区

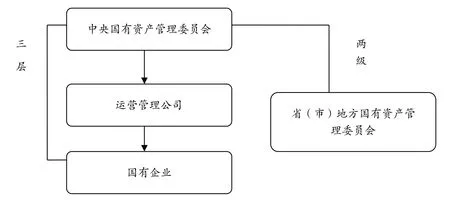

十六大探索出一个体制创新——“两级三层”,即中央与地方两级“分级行使”产权,“国资委—国有资本经营公司—国有企业”三层运作的管理体制(如图1所示)。

图1 “两级三层”模式图

党的十八大又提出了在新形势下完善我国国有资产管理体制的要求。根据季晓楠、刘尚希、夏荣静、陈莹莹等学者的研究成果,可将我国国有资产管理体制的改革成效归结为以下几点:一是国有资产管理体制改革释放了国企活力。从建立国资局到重新组建国资委,就是逐步让国企走向市场发展的过程。从国企的利润来看,已经在2016年由亏转盈,这也是国有资产管理体制改革成效的显著表现;二是国企效率提升。特别是央企效率,使央企能够在国家重要领域发挥关键作用。国有企业的垄断局面有所打破,市场化进程加快,经济布局趋于合理。中央和地方两级政府分别履行出资人职责的局面基本形成,从“管资产”向更深层次的“管资本”发展;三是经过探索和制度完善,目前公司制的股份制改革在90%以上国企得以实现,国有资产规模依旧加速扩大,国企央企在国家政策便利下飞快进步,国企行业结构也得到完善,混合所有制成为国企发展与效率提升的重要出路。[21]

改革虽有成效,但仍未成功,原因在于我国的国有资产管理体制改革的上还存在着误区。根据陈清泰、林先正、郑新立等学者的研究,认为改革的误区在于:一是一味强调国资管理部门集中管理。成立国资委,最重要的是解决多头管理,无人负责的问题,落实国有资产的责任主体。但管理过于集中于国资委也必须注重内部控制,避免专权与寻租问题的出现;二是忽略管理集权化风险。新一轮的国有资产管理体制改革把所有资产统一监管,并向“管资本”纵深发展,具有一定“集权化”风险。必须严以规范,避免更深程度的政企不分;三是各利益集团难以顾全。分层级的管理授权制度,易引发利益冲突与一定权力的限制。[22][23]

四、结论与展望

当前我国国有资产管理体制研究已经取得了极其丰硕的成果,学者们针对国有资产管理体制改革不断地进行理论和实践的创新,乔蕾、郭秀君、王灏等学者能立足于我国国情,对比分析国内外国有资产管理体制改革的过程,提出将国外的成功经验以新的理论形式运用于我国的理论分析。[24]还有厉以宁、吴敬琏等学者依据我国国有资产管理体制改革的历史沿革,将国有资产管理体制改革进行纵向总结分析。还有贾康等学者针对我国国内的地方国有资产管理体制的模式进行研究,探索研究当前较为成熟和广泛认可的“三层模式”。[25]季晓楠、刘尚希、陈清泰等学者还通过理论与实践的结合分析,得出目前我国国资管理体制改革的几大成果与改革持续进行下必须改进的认识误区。[26]

尽管研究成果显著,但有几块内容的研究仍然十分缺乏,不尽如人意,归结起来,主要有以下几个方面:第一,目前我国对于经营性国有资产管理的研究已经具有比较系统全面的研究,但缺乏对行政事业单位、资源类的相关研究。国家没有法律法规对其进行规范,也尚未针对这两类资产设立专门机构进行管理。多数研究仅仅从理论上笼统地提出问题和建议,有的学者仅针对一个项目的国有资产管理具体分析,对于改革的推广意义不大。第二,当前学者研究改革存在问题所得出的结论大同小异,影响力有限。并且研究所采用的方法较为单一,由于国有资产的量大面广,所以也较少采用定量研究的方法得出结论。第三,关于改革研究的涉及面很广,涉及多个领域多个方面的改革,是一个十分复杂的过程。现有研究多关注国有资产管理体制改革中国资委职能的研究以及国企在改革中的一些行为研究,对于“三层模式”的中间层研究甚少,中间层规范与问题的研究缺乏。

针对现有研究所存在的问题, 结合目前体制改革的实际情况,后续相关研究还可以从以下三个方面进行完善和拓展。

第一,完善各个类别的国有资产管理体制的研究。由于国有资产有三个不同类别,仅研究最重要的经营性资产是远远不够的,缺乏相关类别的研究,国家也难以规范对各类别国有资产管理体制的要求,难免造成国有资产的流失。未来的研究可以依据经营类的体制改革研究路径,扩大研究范围,对现行行政事业单位和资源类的国有资产管理机构进行研究,依据地方与企业的成功案例,推广出更为适合这两类资产管理的体制内容。

第二,采取多元的方法研究国有资产管理体制改革。由于目前的研究方法单一,多采用的都是理论研究的方法,所以得出的结论难以具有说服力,关于改革的研究没有实质性进展,改革的进程也比较滞后,难以找到突破口。未来的研究可通过利用年鉴资料,利用各个企业的年报资料进行具体的实证分析,通过因素分析法等定量方法找到具体的企业当中国有资产管理体制改革存在的问题,并可以通过类似企业的分类,来对研究结果进行推广,使成果具有说服力,推进体制改革。

第三,开展对于“三层模式”中的中间层机构的研究规范。目前我国的国有资产管理体制实行的是“三层模式”,而各地的中间层机构侧重点不同,所得到的成效也就不同。但一致的结论是我国目前的国有资产管理体制改革还是难以通过这“三层模式”来得到推进,中间层机构的规范要求仍没有得到统一。未来的研究可以通过借鉴国外的国有资产管理成功经验,将例如新加坡的淡马锡公司、挪威全球养老基金等的案例运用于我国各级国有资产管理体制中的中间层机构的管理,对比分析制度演变与制度环境的因素,从制度经济学角度尝试将成功案例代入我国的制度环境下进行探索研究,找出中间层机构成功或值得改进之处,推进我国的国有资产管理体制改革。

[1]陈清泰.国有企业改革的思路和国有资产管理体制改革[J].经济研究参考,2005,(50).

[2] Aryhur Cecil Pigou. The Economics of Welfare[M].London:Macmillan Publisher Ltd.1920.

[3] Scharfstein,D and J.stein”Herd Behavior and Investment”[J].American Economics Review,1990:465-479.

[4]吴敬琏.不改革国有经济无法实现共同富裕[J].经济参考报,2011,(6).

[5]厉以宁.中国经济改革与股份制[M].香港:香港文化教育出版社,1992:29.

[6]韩贺洋.我国混合所有制经济改革问题研究[J].郑州航空工业管理学院学报,2016 ,(4):14-18 .

[7]邵传林.体制转轨背景下的政企关系、腐败与治理[J].上海财经大学学报,2016,(18):64-73.

[8]张晨雅,温志强.政企分开的困境与出路[J].科技资讯,2017,(1):90-91.

[9]洪亮.构建国有经济管理新体制之我见[J].企业改革与管理,2017,(2):47.

[10]夏荣静,陈莹莹.推进我国国有资产管理体制改革的探讨综述[J].经济研究参考,2015,(12):39-45 .

[11]杨雪原.论管资本为主的国有资产监管体制[J].新乡学院学报,2017, (1):60-62 .

[12]欧阳敏.国有资产管理体制改革:从九龙治水到分级履行出资人职责[J].人民论坛,2003,(5):10-14.

[13]王灏.淡马锡模式主要特征及其对我国国企改革的启示[J].中共中央党校学报,2011,15(5):50-54.

[14]文宗瑜,袁媛.经营性国有资产管理[M].北京:经济科学出版社,2010.

[15]杨秉华.中国经营性国有资产管理体制改革进程及成效研究[J]北京大学学报,2011,(6).

[16]戴春莉.行政事业单位经营性国有资产管理现状及改革初探:以云南省省级行政事业单位为例[J].云南财经大学学报,2013,(7).

[17]姜嫄嫄. 我国非经营性国有资产运行现状研究[J].经济,2016,(9):76.

[18]郭智勇,李万虎.资源类国有资产管理探究[J].行政事业资产与财务,2016,(1):6-8.

[19]陈少晖,廖添土.国有资产管理:制度变迁与改革模式[M].北京:社会科学文献出版社,2010:9.

[20]沈鲁清.地方国有资产管理的实践和探究[J].同济大学学报,2006,(1):57.

[21]夏荣静,陈莹莹.推进我国国有资产管理体制改革的探讨综述[J].经济研究参考,2015,(12):39-45.

[22]林先正.经营性国有资产管理体制改革:走出“老板加婆婆”的误区[J].逻辑学研究.2007,(4):136-138.

[23] 人民网.走出认识误区 深化国企改革[EB/OL] .(2016-10-31)[2017-1-20]. http://theory.people.com.cn/n1/2016/1031/ c40531-28820153.html.

[24]乔蕾,郭秀君.淡马锡与挪威全球养老基金经营管理的比较分析[J].新金融,2009,(6):58-61.

[25]贾康.国有经济、国有资产及相关问题的认识与改革探讨[J].财政研究,2013,(10):2-16 .

[26]中国新闻网.刘尚希:深化国资体制改革需系统性重构EB[OL]. (2015-4-27)[2017-1-26].http://finance.chinanews. com/ cj/2015/04-27/7236113.shtml.

[责任编辑:钟 晴]

F20

A

1008-7346(2017)02-0049-07

2017-04-17

本文为国家社科基金重点项目(14AGL007)的阶段性成果。

戴宁,女,福建福州人,福建师范大学经济学院硕士研究生。