某高层住宅复合地基设计

2017-06-05杨罗春

杨罗春

某高层住宅复合地基设计

杨罗春

(博亚(福建)建筑设计有限公司 福建泉州 362000)

因承载力、工程造价、施工周期等原因不适合采用天然浅基础或深基础时,可采用复合地基进行地基处理。素混凝土桩复合地基充分挖掘桩间土的承载潜力,由桩、土共同承担荷载,可有效地降低工程造价、缩短施工周期。结合工程实例对复合地基设计的过程进行分析计算,地基处理后天然土层的承载能力大幅度提高,并减少了建筑物的基础沉降,能满足规范及设计要求。通过工程实践检验,素混凝土桩复合地基是一种安全、经济、有效的地基处理方法。

复合地基;设计;素混凝土桩;承载力

0 引言

复合地基是置换或增强部分土体后,形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基[1]。增强体按材料性质分为散体材料增强体和有粘结强度增强体。素混凝土桩复合地基采用有粘结强度的素混凝土桩作为增强体,形成素混凝土桩和土层共同受力的复合地基,具有施工方法简便易行、使用地层广泛、周期短、造价低等优点,已经在高层建筑中得到大量的应用,应用效果较好[2]。

1 工程概况

该工程位于泉州市鲤城区新区,包括7栋高层住宅楼,4栋多层建筑,总建筑面积为79 095.21m2,本文以其中3#楼的复合地基设计为例进行说明。3#楼地上为15层,地下为1层,采用剪力墙结构,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度为0.15g,建筑场地类别为Ⅱ类,基本风压为0.70kN/m2,地面粗糙度为B类。建筑的±0.000标高为黄海高程6.200,地下室建筑标高为黄海高程1.700。

2 地质概况

根据地质勘察报告描述,在勘探深度内,拟建场地地层共分为9层,场地地层自上而下依次为:①杂填土,松散状,厚度为0.50m~3.30m;②淤泥,流塑状,qsk=15kPa,厚度0.10m~4.70m,fak=40kPa;③粉质粘土,可塑,qsk=25kPa,厚度3.50m~9.70m,fak=140kPa;④砾卵石, 稍密~密实状,qsk=70kPa,qpk=2 300kPa,厚度8.20m~11.90m,fak=320kPa;⑤残积砂质粘性土,可塑偏硬~硬塑状,qsk=50kPa,厚度0.90m~3.40m,fak=260kPa;⑥全风化花岗岩,属极软岩,岩体极破碎,qsk=75kPa,厚度0.80m~8.10m,fak=320kPa;⑦强风化花岗岩,属极软岩~软岩,岩体极破碎~破碎,qsk=90kPa,厚度2.10m~23.10m,fak=500kPa;⑧中风化花岗岩,属较软岩,完整性为破碎~较破碎,qsk=200kPa,厚度0.20m~3.50m,qpk=10 000kPa;⑨微风化花岗岩,属较硬岩~坚硬岩,岩体完整性为较完整~完整,未揭穿,qpk=30 000kPa。3#楼2b-2b′地质剖面情况如图1所示。

图1 3#楼地质剖面图

3 地基基础设计方案选定

根据上部结构计算结果,3#楼标准组合下基础底面的平均压力值为270kPa。

3#楼基底标高为0.100m,根据地质勘察报告,地下室底板以下土层主要为③粉质粘土,其承载力特征值仅为fak=140kPa,小于270kPa,不能满足承载力要求。如挖除③粉质粘土,以④砾卵石层作为持力层,则土方开挖量太大,基坑深度也将超过10m,故不考虑按天然地基设计筏板基础。

土层④砾卵石层的顶标高平均约为黄海高程-4.000m,如按PHC预制管桩深基础设计,桩身进入砾卵石层比较困难,桩长将小于6m,不能满足深基础设计要求,故在该工程中不适合采用PHC预制管桩基础方案。

采用冲(钻)孔灌注桩基础形式,以⑧中风化花岗岩或⑨微风化花岗岩作为桩基的持力层, 成桩效果较好。但是⑧中风化花岗岩、⑨微风化花岗岩埋深均超过35m,局部可达到47m,若采用冲(钻)孔灌注桩基础,桩长太长,工程造价高,施工周期长。

通过上述分析可以得出天然地基、PHC预制管桩基础形式不适用于该工程的基础设计,而采用冲(钻)孔灌注桩基础会造成工程造价高,施工周期长。根据地质勘察报告,如采用筏板基础,仅③粉质粘土不能满足承载力要求,可采用素混凝土灌注桩作为增强体,形成素混凝土桩和③粉质粘土共同受力的复合地基,从而③粉质粘土提高土层承载力。复合地基充分挖掘桩间土的承载潜力,利用桩、土共同协调工作的特点,可有效地降低工程造价。

4 素混凝土桩复合地基设计

4.1 素混凝土桩设计

根据地质勘察报告,选取具有代表性的ZK7的地层结构为例进行计算,场地土层物理力学参数如表1所示。

表1 土层参数表

4.1.1 桩端持力层、桩长、桩径选择及计算参数确定

根据地质勘察报告描述及地质剖面图,选择④砾卵石作为素混凝土桩的持力层,桩端进入持力层不小于2.5m,桩长为6.5m。长螺旋钻中心压灌成桩桩径宜为350mm~600mm,桩间距宜为3~5倍桩径,考虑采用桩径为500mm。单桩承载力发挥系数λ取0.9,桩间土承载力发挥系数β取0.8,桩端端阻力发挥系数αP取1.0。

4.1.2 单桩承载力特征值的确定

4.1.3 桩身混凝土强度的确定

选择桩体混凝土强度等级为C20。

4.1.4 复合地基置换率的确定

m=0.0826

4.1.5 桩位布置及桩数

s=1.656m,取s=1.6m,则m=0.0886。

3#楼素混凝土桩桩位布置图如图2所示,总桩数为568根。

图2 3#楼素混凝土桩桩位布置图

4.2 褥垫层设计

素混凝土桩桩顶和基础之间应设置褥垫层。素混凝土桩复合地基充分挖掘桩间土的承载潜力,由桩、土共同承担荷载,保证桩、土共同协调工作,是素混凝土桩形成复合地基的重要条件。褥垫层是素混凝土桩复合地基设计的一个核心,褥垫层在复合地基中具有如下作用:①减少基础底面的应力集中;②调整桩、土垂直荷载及水平荷载的分担。

该工程褥垫层采用300mm厚级配砂石,如图3所示。

图3 素混凝土桩桩身剖面示意图

4.3 沉降计算

素混凝土桩复合地基变形计算应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》[3]GB50007-2011的有关规定。规范提出的地基沉降计算方法是一种简化的分层总和法,其引入了平均附加应力系数的概念,并在总结大量实践经验的前提下,规定了地基沉降计算深度的标准及地基沉降计算经验系数。

4.3.1 复合土层压缩模量计算

复合土层③粉质粘土压缩模量为ζ=281/140=2,Esp=2×6=12MPa。

4.3.2 变形计算深度确定

当无相邻荷载影响,基础宽度在1m~30m范围内时,基础中点的地基变形计算深度也可按简化公式zn=b(2.5-0.4lnb)进行计算。zn=24.2×(2.5-0.4ln24.2)=29.66m。在计算深度范围内存在强风化花岗岩,zn取至强风化花岗岩表面,zn=20.7m,Δz=1m。

4.3.3 基底附加压力计算

计算地基变形时,传至基础底面上的作用效应采用正常使用极限状态下的准永久组合,不计入风荷载和地震作用。根据上部结构计算结果,3#楼准永久组合下基础底面的平均压力值为255kPa,基底附加压力po=p-γd=200kPa。

1.2.2 生物信息学分析 使用 starBase V2.0 工具筛选与多能因子 sox2、oct4、nanog 相关的lncRNA,使用 lncRNAdb 工具预测 lncRNA-8439与 nanog 的相互作用位点。

4.3.4 沉降计算

计算地基变形时,地基内的应力分布采用各向同性均质线性变形理论,即压缩模量Es不随深度变化,最终变形量按下式进行计算:

表2为 3#楼左侧主楼中心处按分层总和法计算地基变形量s′。3#楼基础形状不规则,平均附加应力系数依据叠加原理采用角点法计算,由于计算过程较为繁冗,表中略过平均附加应力系数计算过程,如表2所示。

表2 沉降计算表

地基变形计算深度zn校核,3.2÷208.4=0.015≤0.025,表明zn取值符合规范要求。

po=200kPa≤281×0.75=210kPa,查表可得ψs=0.4,地基最终变形量s=0.4×208.4=83.4mm。

4.3.5 高层建筑整体倾斜计算

根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011高层建筑整体倾斜允许值的要求,该工程整体倾斜应小于0.003。该工程基础设计采用PKPM系列JCCAD软件进行计算,按照地质勘察报告输入地质模型后进行基础沉降计算,结果如图4所示,沉降量计算值为82mm~88mm,X向、Y向整体倾斜均小于0.0001,满足规范要求。

图4 JCCAD基础沉降计算结果

5 素混凝土桩复合地基质量检测

桩身完整性采用低应变动力检测,检查数量不少于总桩数的10%,该工程低应变动力检测数量为57根。

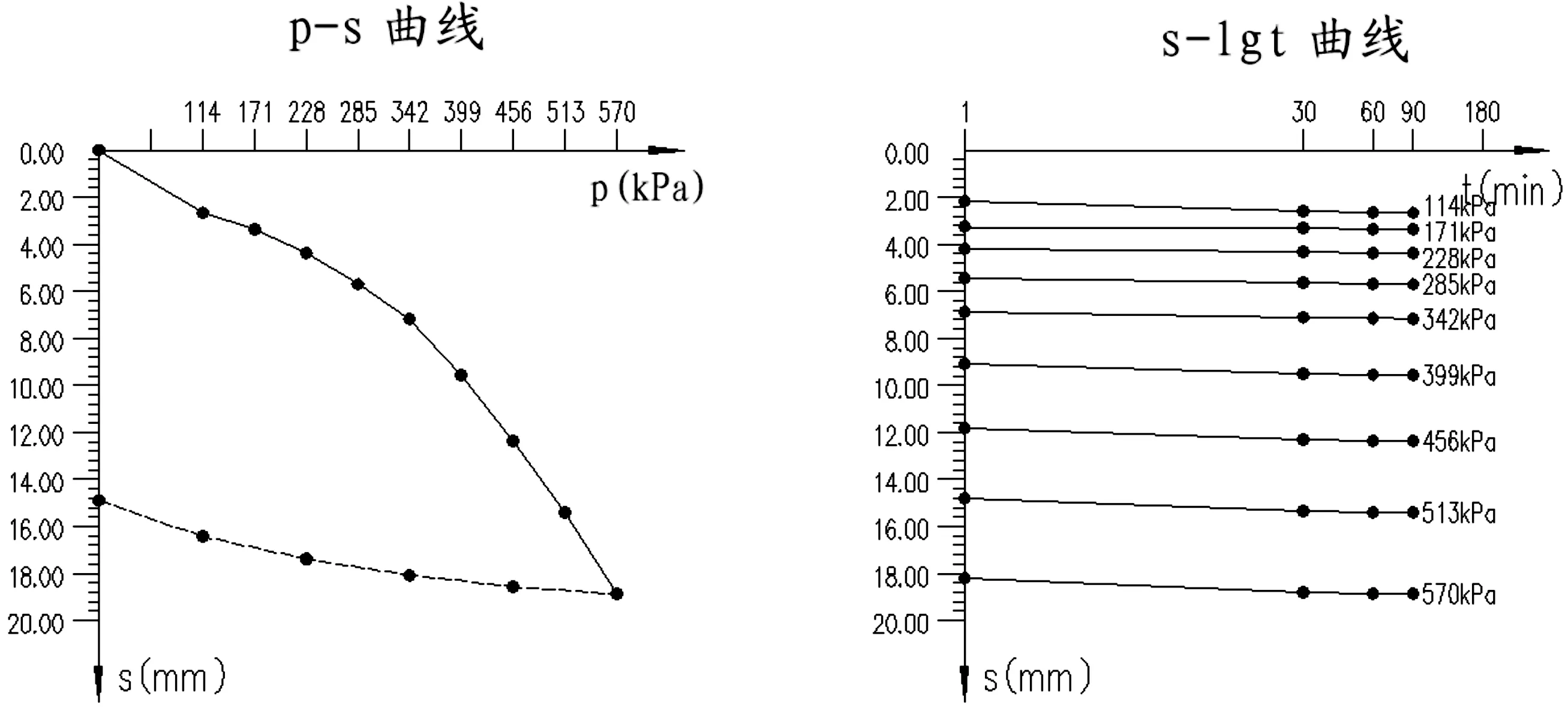

根据施工后静载荷试验检测结果,6个单桩静载荷试验最终沉降值为11.26mm~13.56mm,3个单桩复合地基静载荷试验最终沉降值为16.54mm~18.87mm。代表性静载荷试验曲线如图5~图6所示。

图5 A121#桩单桩载荷试验成果曲线

图6 A304#桩单桩复合地基载荷试验成果曲线

6 结语

该工程地基采用素混凝土桩复合地基进行处理后,地基承载力大幅度提高,达到承载力要求,沉降量计算值较小。采用素混凝土桩复合地基充分利用了桩间土的承载力,使设计更加经济合理。素混凝土桩施工快捷方便、工程造价低,该工程地基处理造价比采用冲(钻)孔灌注桩基础节省约30%,取得良好的经济效益。

[1] JGJ79 -2012 建筑地基处理技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[2] 闫明礼,张东刚.CFG桩复合地基技术及工程实践[M].北京:中国水利水电出版社,2006.

[3] GB50007-2011 建筑地基基础设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.

Composite foundation design of a high-rise residential building

YANGLuochun

(Boya (Fujian) Architectural Design Co. Ltd,Fuzhou 362000)

When it is not suitable for the use of natural shallow foundation or deep foundation because of the bearing capacity, project cost, construction cycle and other reasons, composite foundation can be used for foundation treatment. The composite foundation with plain concrete piles can fully excavate the bearing capacity of the foundation soil which work together with the plain concrete piles to bear the loads, this can effectively reduce the construction cost and shorten the construction period. By the analysis of composite foundation design combined with engineering example, the bearing capacity of the natural soil is greatly improved and the foundation settlement of the building is reduced after the foundation treatment. The bearing capacity and the foundation settlement of the building can meet the requirements of national standards and foundation design. Based on the engineering practice, composite foundation with plain concrete piles is a safe, economical and effective method for foundation treatment.

Composite foundation; Design;Plain concrete pile;Bearing capacity

杨罗春(1983.5- ),男,工程师

E-mail:17213405@qq.com

2017-02-20

TU473

A

1004-6135(2017)04-0052-04