收入增长与主观幸福感增长

2017-06-05罗楚亮

罗楚亮

(北京师范大学,北京,100875)

收入增长与主观幸福感增长

罗楚亮

(北京师范大学,北京,100875)

本文使用中国居民收入分配课题组在2002年和2007年所做的城乡住户调查,讨论了我国居民收入增长对于主观幸福感增长的解释作用。本文发现城乡居民的主观幸福感都有不同程度的增长;在城乡内部,居民收入与主观幸福感之间表现出正向关联,但这种相关性有较大幅度的下降。本文讨论了不同年份主观幸福感决定方程的变化,推算了收入增长对于主观幸福感提升的效应,并对不同年份的主观幸福感差异进行分解分析。结果表明,家庭人均收入水平(度量绝对收入)在主观幸福感决定中总是具有显著的正效应,并且对于不同年份的主观幸福感变化具有非常高的解释份额;当地人均收入水平(度量相对收入)对主观幸福感的影响在城镇与农村之间、不同年份之间具有比较大的差异性。此外,健康状况对于农村居民主观幸福感提升具有非常不利的影响。

收入增长;主观幸福感;分解

一、引言

长期以来,经济增长都是经济政策的主要目标。我国的经济转型在较长时期中推动了经济高速增长,无论是官方报告还是学者研究文献都对此有充分的描述。尽管城乡居民收入的增长速度在许多年份中都要低于人均GDP,总体上也仍然在较长时期内保持着较为高速的增长趋势,然而,随着经济发展中的某些问题日益恶化,许多人甚至开始怀疑经济增长的意义。收入增长是否必然意味着福利状况的改善?收入增长的客观过程中是否必然导致人们对福利改善主观评价的上升?我国的经济发展实际也许倾向于给出否定的回答,特别是近年来日益凸显的社会经济结构失衡。收入增长与对福利改善的主观评价之间可能是不一致的。

收入增长是否会导致主观幸福感的增长,基于不同国家经济增长特征的研究文献所给出的解答存在着一定的差异性。基于对美国收入增长和主观幸福感的时间序列数据,Easterlin在1974年指出,收入水平的大幅度增长并没有导致主观幸福感的相应提高。后来的一些研究,如Easterlin(1995)、Oswald(1997)等也重申了这一现象。美国在1946年到1991年期间人均实际收入提高了2.5倍,日本从1958年到1987年期间人均GDP提高了5倍,但自我评价的主观幸福感都没有相应的增长。在收入与主观幸福感的关系上,人们发现给定经济体内部同一时点,收入水平越高的人群的主观幸福感程度通常会更高,但不同时点上的主观幸福感通常比较稳定。对此,Easterlin强调,主观幸福感随自身收入水平而正向变化,但随他人收入水平反向变化,这就导致经济增长对于主观幸福感提升的同时具有两种相反的效应,从而使得收入水平的普遍提高并不必然导致个体主观幸福感程度的相应提高。Easterlin等(2010)认为这种关系不仅对于发达经济体成立,在许多发展中经济、转型经济体中也是成立的,尽管在这些经济体中主观幸福感在短期会出现在经济扩张时期上升而在经济收缩时期下降的特征。这种从相对收入的角度来解读主观幸福感的决定及其变动特征的思路被相当多的学者所接受,如Clark与Oswald(1996)、McBride(2001)、Ravallion和Lockshin(2001)、Ferrer-i-Carbinel(2005)、Ball和Chernova(2008)、Becchetti(2011)等,这些研究都强调不同测度形式度量的相对收入水平对于主观幸福感的决定作用,Clark等(2008)总结了主观幸福感决定中的相对收入效应的相关文献。Oshio等(2011)发现在中日韩这些东亚国家,主观幸福感的决定也符合相对收入假说。

Veenhoven(1991)对主观幸福感取决于相对收入比较的看法提出了挑战①对此也还有一些来自其他视角的解释,如Schnittker(2008)则认为经济增长中主观幸福感没有明显上升,是由于人们的婚姻满意度的下降所导致的,即相同时期婚姻满意度的下降导致了主观幸福感的下降,从而扭曲了收入与主观幸福感之间的关系。,认为主观幸福感只是部分地取决于比较,而更主要的是依赖于与生俱来的生理与心理需求,这些需求并不随环境而改变,人类行为的适应性特征也只有有限的影响。主观幸福感来自于对需求的满足,而需求的满足程度并不是相对的。对于历史数据,Veenhoven和Hagerty(2006)强调,1950年代以来,各国的主观幸福感并不是维持在一个水平状态,而是有略微上升趋势,并且如果考虑到预期寿命的延长,则人们的“幸福生命年”(happy life years)有了大幅度的提高,因此,幸福感应该是在上升的。Stevenson和Wolfers(2008)则进一步从跨国数据认为不同国家主观幸福感平均水平与人均GDP之间存在明显的正相关性,富国的主观幸福感程度仍在提高,并不存在所谓的餍足点(satiation point);而给定国家的历史数据也表明,经济增长能够带来主观幸福感的提高。类似地,Beja(2014)也强调收入增长与主观幸福感在长期中存在着微弱的正相关关系。而早些的Frijters等(2004)基于德国的数据,也强调了主观幸福感决定中绝对收入增长的重要性。

然而,一些研究也发现,相对收入在主观幸福感决定中的影响方向可能也并不一定就是负向的。例如,Firebaugh与Schroeder(2009)发现,回答者的主观幸福感程度与邻居收入(neighborhood income)呈正相关的,但当地(county)平均收入则具有相反的效应。Knies(2012)发现邻居收入对于东德和西德具有不同的表现形式,邻居收入在东德居民的主观幸福感决定中具有正效应,而在西德则具有负效应,该文以信号效应来解释前者而用相对收入效应来解释后者。

随着中国经济的高速增长以及相应矛盾的日益凸显,中国居民主观幸福感与收入之间的关联性也逐渐引起人们的关注。在少量关于中国居民主观幸福感时间序列变化趋势的描述中,对于我国经济增长过程中的主观幸福感程度变化有着非常不同的结论。Knight和Gunatilaka(2011)引述了生活满意度和主观幸福感四个来源的结果。盖洛普(Gallup)4级测度的生活满意度在1997年、1999年和2004年的均值分别为2.82、2.78和2.67;Asiabarometer的5级测度生活满意度在2003年和2006年的均值分别为3.73和3.68;世界价值观调查(world value survey)给出1995年、2001年和2007年10级测度的生活满意度均值分别为6.83、6.53和6.76,而相应年份5级测度的主观幸福感均值分别为3.05、2.87和2.94。由此可以看到,盖洛普和Asiabarometer的结果倾向于表明生活满意度的变化具有下降趋势,而世界价值观调查的结果则倾向于给出U型变动特征。除此之外,Veenhoven给出的中国国民幸福指数在1990年、1995年和2001年分别为6.64、7.08和6.60(转引自田国强、杨立岩,2006),这似乎又意味着主观幸福感的变动具有倒U型特征。

当然,这些调查结果所给出生活满意度或主观幸福感均值总体上仍是比较稳定的。而在国内的相关调查项目中,零点调查公司从2000年开始在历年《中国社会形势分析和预测》蓝皮书系列逐年发布相应年份的中国居民生活满意度调查结果,基本特征显示,2000年和2001年的生活满意度相对较低,而2002年出现了较大幅度的跳跃式上升,此后年份则大体上维持一种波动状态;另一项相对长期的观测记录来自于中国综合社会调查数据(CGSS),其中的结果显示,2003年到2010年期间的主观幸福感总体上表现出缓慢的上升趋势,刘军强等(2012)利用这一调查历年数据,在控制个体特征的情形下,发现居民幸福感仍有非常明显的上升趋势。

对主观幸福感变动趋势的不同看法,导致相应的解释视角也存在差异①国内也出现了不少从经济学的角度来讨论主观幸福感的相关研究,但大多更为强调的是人群之间的社会分割特征或某些群体性的社会特质对于主观幸福感的影响。。多数研究者强调的是中国经济增长与主观幸福感增长不同步的方面,更加侧重于解释中国经济增长为什么没有导致主观幸福感的相应增长,甚至下降。Brockmann等(2009)利用世界价值观调查(world value survey)于1990年和2000年对城乡居民所做调查数据②两次调查都是针对18-65岁居民,1990年的样本量为968人,2000年样本量为1 000人。为基础,根据10级测度的生活满意度测量结果(从1到10表示生活满意度逐渐提高),发现农村居民生活满意度从1990年的7.7下降到2000年的6.8,城镇相应地从7.2下降到6.3,他们以收入差距的扩大所导致的相对剥夺感来对此予以解释③但就本文看来,该文并没有提供这一解释因素的直接证据。。Knight和Gunatilaka(2011)根据2002年CHIP数据认为,相对收入、城市不稳定性上升、城市化以及参照组的改变阻碍了幸福感随着收入的上升而上升。但这一研究所使用的是横截面数据,尽管这一文章的标题表达了强烈的经济增长意味。Easterlin等(2012)倾向于接受世界价值观调查的结果,认为中国在经济快速增长过程中,主观幸福感从1990年到2010年期间大致经历了下降而后略微上升的U型变动,这一特征与欧洲一些经济体的主观幸福感变动具有相似性,但总体上来说,经济的快速增长并没有导致主观幸福感程度的相应上升。他们从失业率的上升、收入差距拉大导致原有社会安全网的解体等角度来解释。

本文根据中国居民收入分配课题组在2002年和2007年所做的城乡居民住户调查,讨论我国居民收入增长对于主观幸福感增长的解释作用。为了使两个年份的结果具有可比性,本文将分析的样本限定在两个年份共同覆盖的省份,并且人群对象都为家庭户主或配偶。本文发现,城乡居民的主观幸福感都有不同程度的增长;在城乡内部,居民收入与主观幸福感之间表现出正向关联,这种相关性有较大幅度的下降。在回归分析中,本文讨论了不同年份主观幸福感决定方程的变化,在此基础上推算了收入增长对于主观幸福感提升的效应,并对不同年份的主观幸福感差异进行分解分析。结果表明,家庭人均收入水平(度量绝对收入)在主观幸福感决定中总是具有显著的正效应,并且对于不同年份的主观幸福感变化具有非常高的解释份额;与此对应的是,当地人均收入水平(度量相对收入)对主观幸福感的效应在城镇与农村之间、不同年份之间具有比较大的差异性。在城镇以及城乡合并的结果中,相对收入效应对于主观幸福感的提高具有不利的影响。这使得收入增长对于主观幸福感提升的同时具有两种相反的效应,即个人收入的增长导致主观幸福感程度的提高,而社会群体收入的普遍增长可能使得个人主观幸福感程度的下降。这一现象与主观幸福感的多数文献是非常相同的。收入与主观幸福感之间的这种联系,表明至少对于个体层面来说,收入增长仍是非常重要的。而我国经济增长过程中居民主观幸福感并没有相应的大幅度增长,这也是与主观幸福感决定的一般性原因密切相关的。除了收入因素外,健康状况对于农村居民主观幸福感的提升也具有非常大的影响。

本文其余部分的结构如下:第二部分给出数据说明以及主观幸福感的分布特征、相关变量的描述性特征;第三部分描述收入与主观幸福感之间的相关性;第四部分分别以Probit模型和线性模型讨论主观幸福感的决定方程,并对不同年份的主观幸福感差异进行分解分析;最后是全文的总结。

二、数据说明与描述

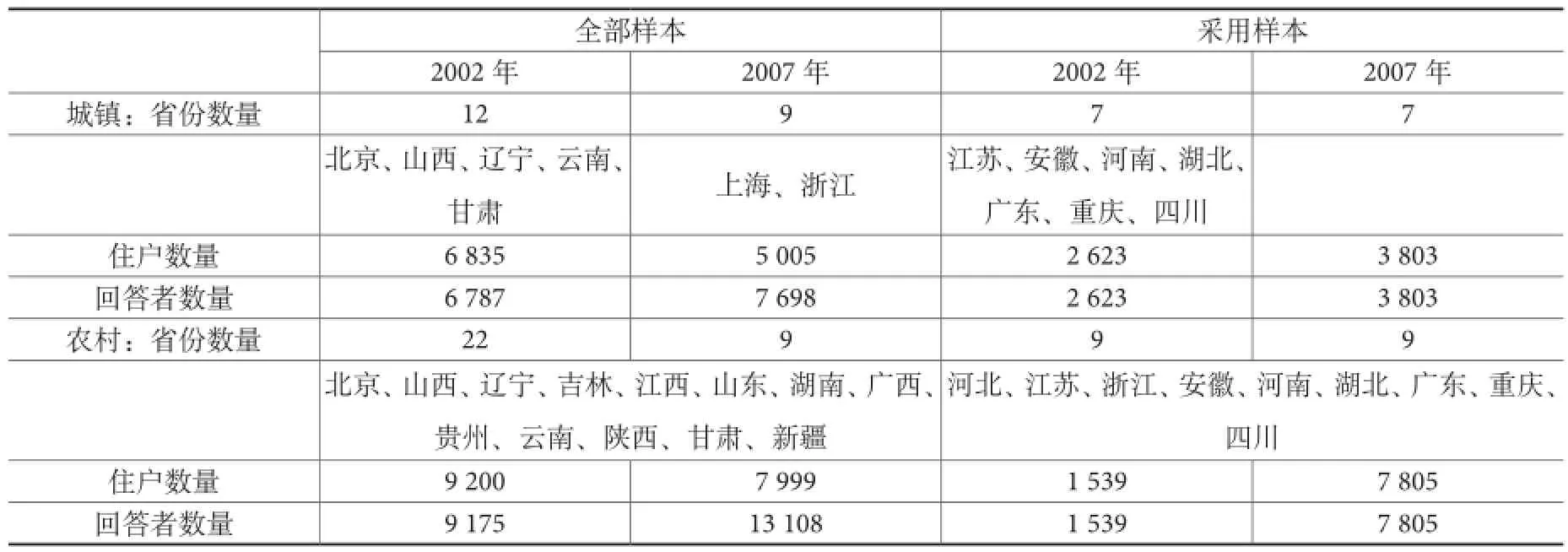

本文数据来自于中国居民收入分配课题组于2002年和2007年所做的农村与城镇住户调查。这两次调查都是由中外相关专家合作设计调查方案,由国家统计局实施,调查样本也来自于国家统计局常规住户调查的样本框。城乡住户调查都是分别独立实施的。 但两年调查所覆盖的省份存在差异。2002年城镇住户数据包含12个省份,但2007年只有9个,并且一共只有7个省份是两年调查所共同包含的。2002年农村住户调查涉及22个省份,但只有其中9个被包含在2007年农村住户数据中。每年调查所涉及的省份和样本数量见表1的前两列。为保持结果的可比性,本文最终所采用的样本都限定在两个年份都涵盖的省份。

两个年份中的主观幸福感调查存在一些差异。2002年的主观幸福感调查要求被调查户中的户主、配偶或熟悉家庭情况的主要成员回答,因此每个家庭中只有一个回答者;而2007年则要求16岁以上的家庭成员都回答这一问题,一个家庭中可能有多个回答者。但在家庭多个回答者中,回答选项通常具有比较强的相似性①在城镇住户中,如果家庭中有两个或两个以上的成员回答了主观幸福感程度,则不同家庭成员回答相同选项的比例高达80.53%。农村中这一比例也高达78.66%。。对于不同家庭成员之间主观幸福感程度选项的高度重合,或许是因为主观幸福感的决定中具有非常强的家庭固定效应,本文忽略主观幸福感在家庭内部不同成员之间的差异性。

两次主观幸福感调查的另一个差异是问题选项有所不同。在2002年的主观幸福感调查中,为被调查者提供的选项等级包括5级,从1到5分别表示“非常幸福”、“幸福”、“一般”、“不幸福”、“很不幸福”,此外还有一个选项表示“说不清楚”。2007年的主观幸福感调查问题选项则只分为四个级别,从1到4分别表示“非常幸福”、“幸福”、“不幸福”、“很不幸福”。为了使得两个年份的数据具有可比性,本文最终所采用的样本只选择了相同省份的样本;回答人群也限定在户主或配偶,在2007年的数据中,每个被调查户中只选择一个回答者,优先选择户主,若没有户主则选择配偶;剔除掉2002年主观幸福感程度选择“一般”和“说不清楚”的人群。由此所得到的本文所最终采用的样本规模如表1的最后两列所示。

表1 样本规模

主观幸福感程度可以用序数的方式来衡量,也可以用是否幸福来衡量。表2报告了全部样本和本文最终采用样本的主观幸福感的分布状况。也许是东方文化中自我表达的相对保守倾向,导致被调查者自认为幸福感程度处于“一般”或“比较幸福”的人群相对比较高。在2002年的全部样本中,城镇和农村样本中分别有31.12%和28.68%的回答者认为自己的幸福感状况为“一般”。在2002年数据中,无论是城镇还是农村样本,绝大多数回答者的主观幸福感程度都集中选择“一般”或“比较幸福”。为了比较2002年和2007年的主观幸福感程度,2002年主观幸福感自我评价为“一般”或“说不清”的样本被剔除。样本范围的改变对于2007年的主观幸福感分布没有非常明显的改变;而2002年无论是城镇还是农村样本中,“比较幸福”与“非常幸福”的人群比例有较大幅度的增加,特别是城镇与农村中“比较幸福”的人群份额分别增加了20个百分点。

从最终采用样本中两个年份的主观幸福感分布特征的比较来看,除了“非常幸福”以外的其他三个选项的人群份额从2002年到2007年期间都有所下降,而城镇与农村中选择“非常幸福”的人群比重则分别上升了23个和11个百分点。因此,总体来说,城乡居民的主观幸福感程度是在提高的。幸福人群(“比较幸福”+“非常幸福”)的比重在2002年的城镇与农村分别为81.61%和90.41%,到2007年则分别上升到91.95%和92.32%。在这5年期间,城镇上升了10个百分点,而农村上升幅度不到2个百分点。2002年农村居民主观幸福感程度要明显高于城镇居民,而两者的差距在2007年有了明显的缩小,这是由于城镇居民主观幸福感程度相对更为快速的上升所导致的。

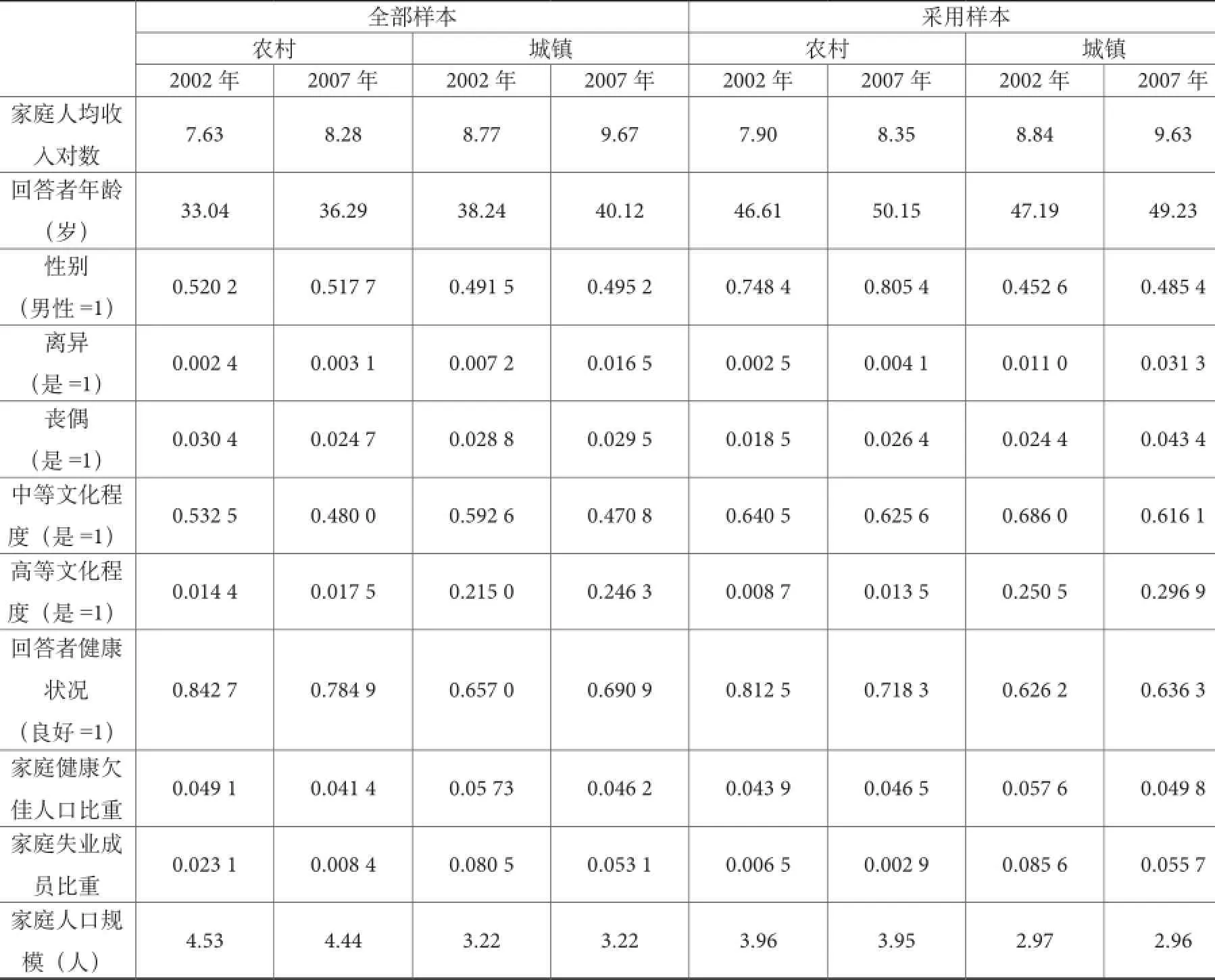

本文所将要用到的主要解释变量均值如表3所示。收入在经济学视野中的主观幸福感决定因素讨论中一直居于非常重要的地位,本文采用了家庭人均收入对数来衡量。比较不同年份之间的家庭人均收入对数差,可以发现无论是农村还是城镇,家庭收入水平都有较大幅度的上升,当然,城镇收入水平要明显高于农村。在全部样本与本文所最终采用的样本中,家庭人均收入对数均值之间并没有明显的差异性。

表2 主观幸福感的分布

样本中回答者的年龄在两个年份中也有所增长。全部样本中的回答者年龄均值在农村与城镇样本中分别增长了2.7和1.9岁。不难理解,在将回答者身份限定在家庭户主及其配偶以后,整个样本人群将偏向于更为年老的人群。这表现为表3中“采用样本”中的回答者年龄均值要大大高于城乡相应年份的水平。例如,“采用样本”中2002年农村回答者的年龄均值上升到了46.61岁,这比“全部样本”中的年龄均值上升了13岁以上。

全部样本与采用样本中性别构成的差异性在农村和城镇出现了不同的表现形式。总体来说,全部样本中回答者的男性与女性比例在各年份中都是比较平衡的。农村中的男性回答者略高于女性,而城镇则相反,但性别构成的差异都只在一两个百分点。但在最终采用的样本中,农村中男性回答者的比率在2002年和2007年分别为74.84%和80.54%,比全部样本中的男性回答者比重分别要高出20和30个百分点;城镇中男性比例则略有下降,但变化幅度远不如农村明显,男性回答者的比重在2002年下降了将近4个百分点,而2007年则不到1个百分点。样本范围选择所导致的性别结构变化特征也表明,农村社会中男权主导特征更为明显①样本选择通常优先选取户主为回答者。。

无论是农村还是城镇中,离异与丧偶的比重都不是很高,并且在全部样本中,不同年份以及城乡之间的差异性也不明显。在采用样本中,丧偶比重有所上升,农村样本中上升了0.8个百分点,城镇中上升了将近2个百分点。这种变化可能与样本人群的年龄上升有关。在城镇样本人群中,离异的比率也上升了2个百分点。

回答者的文化程度主要考虑两种类型:中等文化程度与高等文化程度。前者指的是受教育程度为初中或高中,后者指的是受教育程度在高中以上。本文最终采用样本的文化程度总体上要高于全部样本。无论是城镇还是农村,每个年份中最终采用样本的中等文化程度比重都要大大高于全部样本,其幅度通常都在10个百分点以上。值得注意的是,农村全部样本中高等文化程度的比重要低于所采用的样本,而城镇则相反。这种现象可能意味着农村高等文化程度受教育者主要是相对年轻的人群。

家庭成员健康状况是通过健康状况自评的问题构造了两个变量,一是回答者本人的健康状况,二是家庭健康状况欠佳的人口比重。从本人的健康状况来看,自我评价健康状况良好的在全部农村样本中为80%左右,而城镇中则为70%以下。采用样本中,这一比重有所下降。这种健康状况自我评价的下降同样可能是由于样本选择所导致的老龄人口比重上升造成的。此外,一些值得注意的现象是,城镇中的健康状况自我评价结果要低于农村;农村健康状况良好的比重在两个年份之间略有下降而城镇中则略有上升。

另外两个反映家庭结构特征的变量分别是家庭成员失业比重以及家庭规模。总体上来说,家庭成员失业比重在两个年份中都有较大幅度的下降,并且农村中的失业比重要低于城镇家庭。而家庭人口规模在城乡内部两个年份间大体稳定①从表3来看,全部样本中家庭人口规模似乎要大于采用样本,但这很可能是由于人口规模大的家庭中在全部样本中会有更多的人回答主观幸福感程度,从而导致全部样本中人口规模大的家庭具有更高的权重。,城镇家庭规模要低于农村。

省份结构特征在此不再赘述。表3中只给出了本文所最终采用样本中的省份结构。

表3 主要解释变量的均值

三、收入与主观幸福感的描述性关系

(续表)

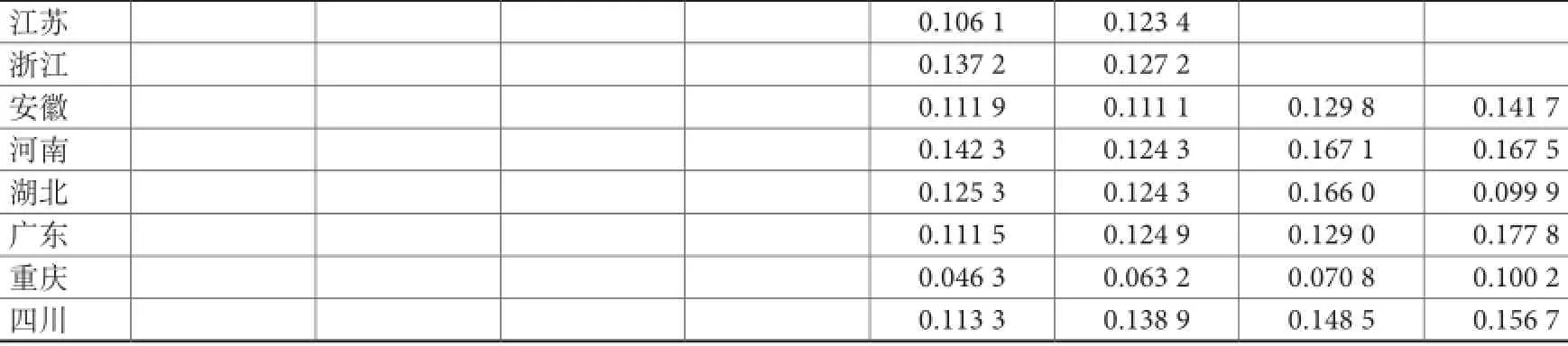

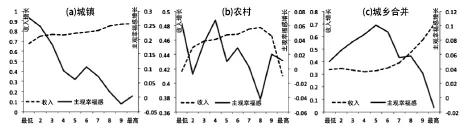

本部分将以描述性的方式讨论收入与主观幸福感之间的关系。首先看图1中所描述的不同收入等级的主观幸福感程度,横轴表示的是收入等分组,纵轴表示自我评价的主观幸福感为“比较幸福”或“非常幸福”的人群比率。收入等级指的是将所有样本人群按照其家庭人均收入水平划分为十等分组,其中图1-(a)和图1-(b)中的收入等分组分别按照城镇和农村内部的排序给出的,而图1-(c)中的收入等分组则是根据城镇和农村人均合并排序得到的。

城镇样本中[见图1-(a)],无论是2002年还是2007年,高收入组人群中自我感觉幸福的比重都要明显地更高一些。收入等级与主观幸福感程度之间具有比较明显的递增关系。收入与主观幸福感之间的这种正向关联性在2002年表现得尤为明显,这一年份中主观幸福感随着收入组的上升而表现出更强的递增趋势。但在2007年,城镇低收入组的主观幸福感程度有较大幅度的上升,尽管总体上主观幸福感与收入组之间仍存在着正向关联,但整个曲线要变得平缓得多。这意味着,城镇居民主观幸福感与收入水平之间的相关性有较大幅度下降。农村样本中[见图1-(b)],主观幸福感程度在两个年份中总体上都表现出随着收入组上升而递增的现象,但这种递增趋势并不是单调的,在不同收入组之间具有比较强的波动性。如2002年第3、4组人群的主观幸福感程度要低于第2组。

图1 不同收入组的主观幸福感

比较图1-(a)和图1-(b)可以发现,农村低收入人群的主观幸福感程度要明显高于城镇低收入人群。这在2002年表现得更为明显。如城镇收入最低10%人群中,主观幸福感自我评价为幸福的人群比率仅仅略高于50%,而农村则在80%以上。而在城乡内部各自的高收入人群中,主观幸福感程度的城乡差异性则要小得多。如果将城乡样本合并,根据其家庭人均收入水平合并排序,则2002年主观幸福感程度随着收入等级的上升而呈现出U型特征。这是因为农村人口的主观幸福感程度相对更高,而他们更多地处于城乡合并后的收入分布的底端。值得注意的是,这种现象在2007年消失了,此时城乡合并的结果也显示出,主观幸福感程度随着收入组的上升而呈现出缓慢的上升倾向。

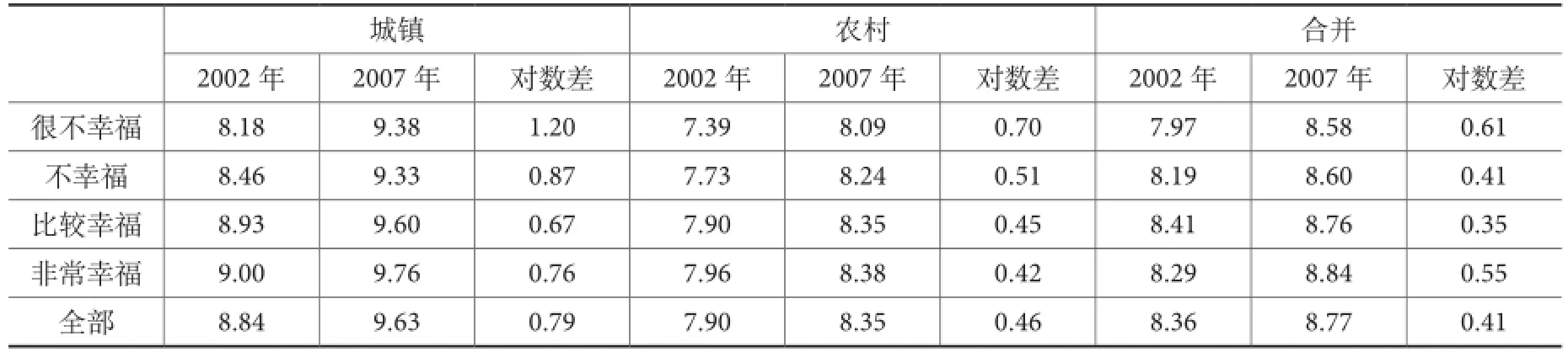

图2 各收入组的收入增长与主观幸福感增长

图2 给出了各收入组的收入增长和主观幸福感增长。其中收入增长是以两个年份家庭人均收入对数差来衡量,而主观幸福感增长则是各收入组中主观幸福感自我评价为“比较幸福”和“非常幸福”的人群比率之差。从中可以看到,不同收入组的收入增长与主观幸福感增长之间几乎是完全背离的。图2-(a)显示,城镇高收入组的收入增长要明显高于低收入组,但主观幸福感的变化趋势则是完全相反的。城镇居民主观幸福感的增长幅度随着收入组的上升而表现出递减的倾向,越是高收入组的主观幸福感增长幅度越低。这一特征也可以从图1-(a)中看出,城镇居民两个年份的主观幸福感随着收入组变化曲线在高收入人群中表现出收敛的特征。图2-(b)显示,农村居民收入增长曲线随着收入组表现出倒U型特征,从收入最低的10%人群组到第8组之间,收入增长随着收入组的上升而表现出上升倾向,而从第8组开始则出现了明显下降。不同收入组之间主观幸福感增长的变化特征总体上也仍是递减的,但与城镇相比,不同收入组之间的波动性要更强一些。如在第2组和第8组人群中,主观幸福感的增长幅度突然出现了明显下降。从城乡合并的结果来看,收入增长仍随着收入组而递增,即高收入人群的收入增长更为明显,但主观幸福感增长则表现出倒U型特征,从最低收入组到第5组之间,主观幸福感增长随着收入组上升而递增;从第5组到最高收入组之间,主观幸福感随着收入组上升而递减。

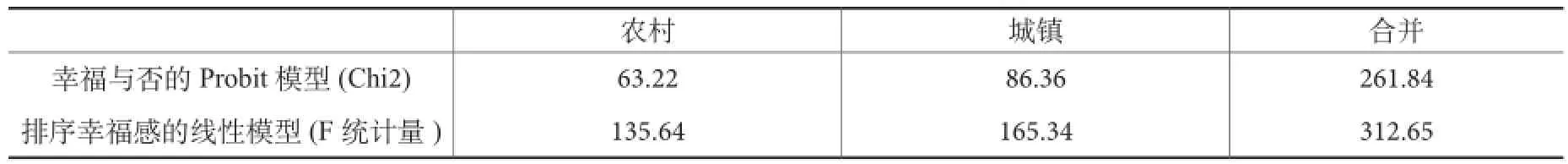

收入与主观幸福感之间的正向关联不仅表现在高收入组人群的主观幸福感程度更高,也表现在主观幸福感程度越高人群的收入水平通常也要更高一些。表4给出了不同的主观幸福感自我评价下的家庭人均对数收入均值。从中不难发现,随着主观幸福感程度的提高,相应的收入均值总体上也是在提升的。这一特征无论是对于城镇还是农村及其合并结果都成立。但是,从收入对数差来看,则通常表现出随着主观幸福感程度提高而递减的倾向,即主观幸福感程度越高的人群,尽管其收入水平一般会更高,但收入增长通常略低。

表4 不同主观幸福感程度人群的对数人均收入均值及其变化

为了描述主观幸福感与收入之间的总体相关程度,表5给出了相应年份与人群中二者的相关系数,其中主观幸福感分别采用了两种形式,一是幸福与否的0-1测度,二是从很不幸福到非常幸福的4级测度。收入也采用了两种形式,一是家庭人均收入对数,度量的是绝对收入水平;另一种度量收入的方式是家庭人均收入对数与当地(县域)收入均值的对数之差,度量的是相对收入水平。

表5中所给出的收入与主观幸福感的相关系数,总体上都并不高,其中城镇的要高于农村。这种差异在2002年尤为明显,收入和主观幸福感各种测度方式下所得到的二者相关系数都在0.3以上,而农村的相关系数低于0.1。2007年,无论是城镇还是农村,收入与主观幸福感之间的相关系数都有所下降,其中城镇两个年份的相关系数在不同的测度方式中下降了15至20个百分点;农村的则下降了4-5个百分点。但收入与主观幸福感之间的相关性,在城镇中仍要高于农村。

如果考虑相对收入与主观幸福感之间的相关性,城镇和农村内部主观幸福感与收入之间的相关系数变动幅度都并不大,但两者的变动方向则是相反的。城镇相对收入与主观幸福感之间的相关系数通常要略高于绝对收入与主观幸福感的相关系数,两者相差一两个百分点。而农村中,相对收入与主观幸福感之间的相关系数要略高于绝对收入与主观幸福感之间的相关系数,两者也相差一两个百分点。这意味着当地收入平均水平在城镇和农村的主观幸福感决定中可能存有不同的作用形式。城镇中的当地收入平均水平更类似于收入比较的参照系,参照系越高,则个人的主观幸福感程度越低,对个人主观幸福感水平形成了负的外部性;而农村中的当地收入平均水平则更类似于经济发展的总体水平,总体经济发展程度越高,则个人的主观幸福感程度越高,对个人主观幸福感水平产生了正的外部性。

在城乡合并样本中,收入是以绝对收入还是相对收入来衡量,对于其与主观幸福感的相关系数具有非常重要的影响。这在2002年表现得更加突出。绝对收入与主观幸福感的相关系数分别为0.095 2或0.046 2,而相对收入衡量的结果则分别达到0.222 5或0.209 2。这表明,在城乡合并样本中,相对收入与主观幸福感程度之间具有更为密切的关联性。当然,这种关系在2007年中被严重弱化。

四、回归分析

为了讨论主观幸福感的决定机制,本部分分别以Probit模型和线性模型来拟合主观幸福感与相应解释变量之间的关联形式。在Probit模型中,被解释变量为是否幸福;而在线性模型中①一般说来,如果将主观幸福感程度看做是一个排序变量,则合适的拟合模型应该是排序概率模型(ordered Probit或ordered Logit)。但线性模型与排序概率模型的估计结果通常是非常类似的,并且线性模型的估计系数能够被直接解释为边际效应,特别是在本文后面所做的Oaxaca分解中,线性模型具有更为明显的优势,因此本文的主观幸福感程度拟合中仍采用了线性模型。,被解释变量为4级测度的主观幸福感程度。解释变量如表3所列示。值得说明的是,主观幸福感的决定中通常都会存在着非常显著的相对收入效应,并且在对于长期主观幸福感并不随着经济增长而提升的现象的解释中,人们注意到绝对收入和相对收入可能对主观幸福感的提升具有相反的作用。因此,在主观幸福感的解释因素中,本文以县为单位计算了当地的人均收入对数,以此度量相对收入效应。

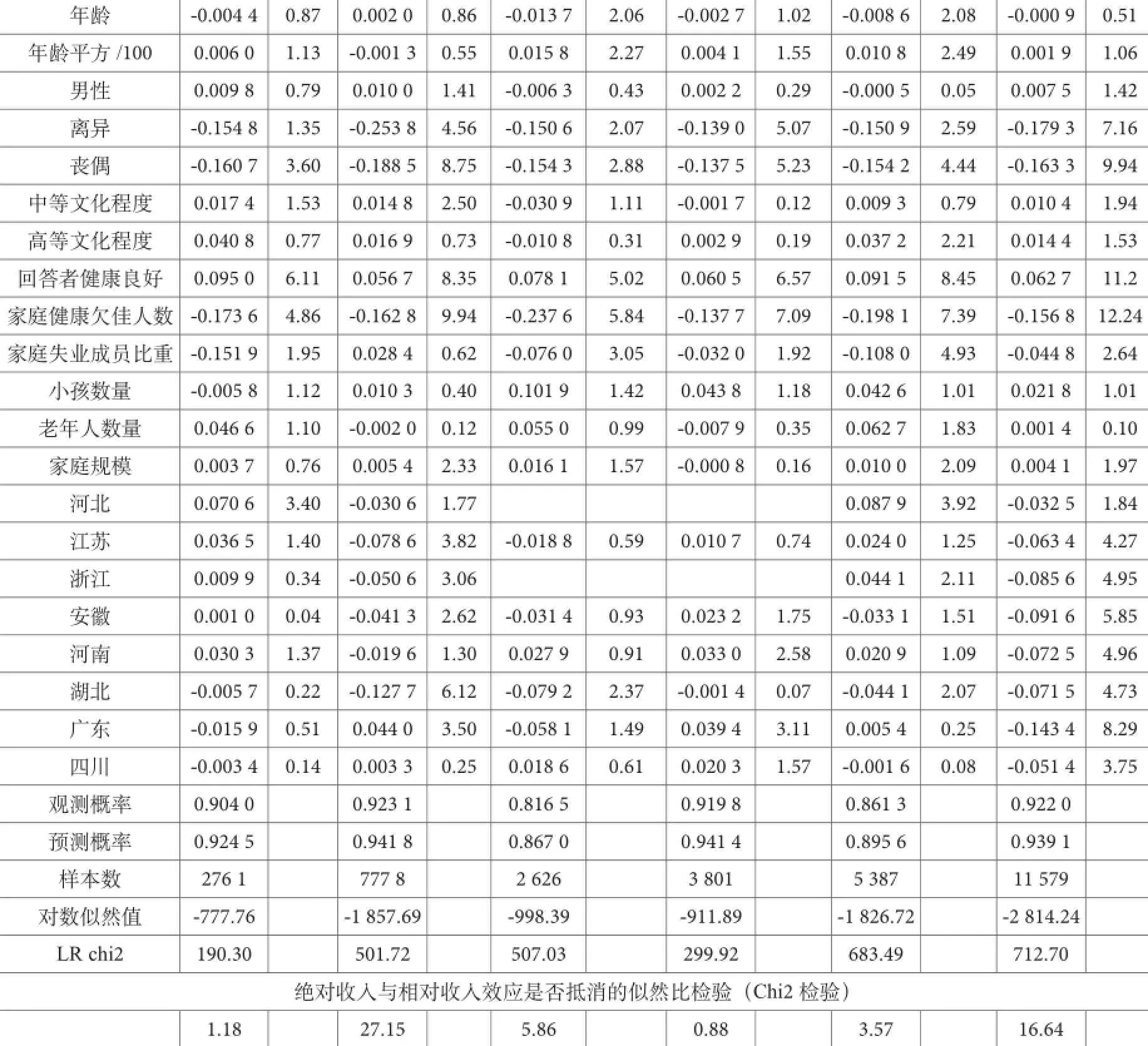

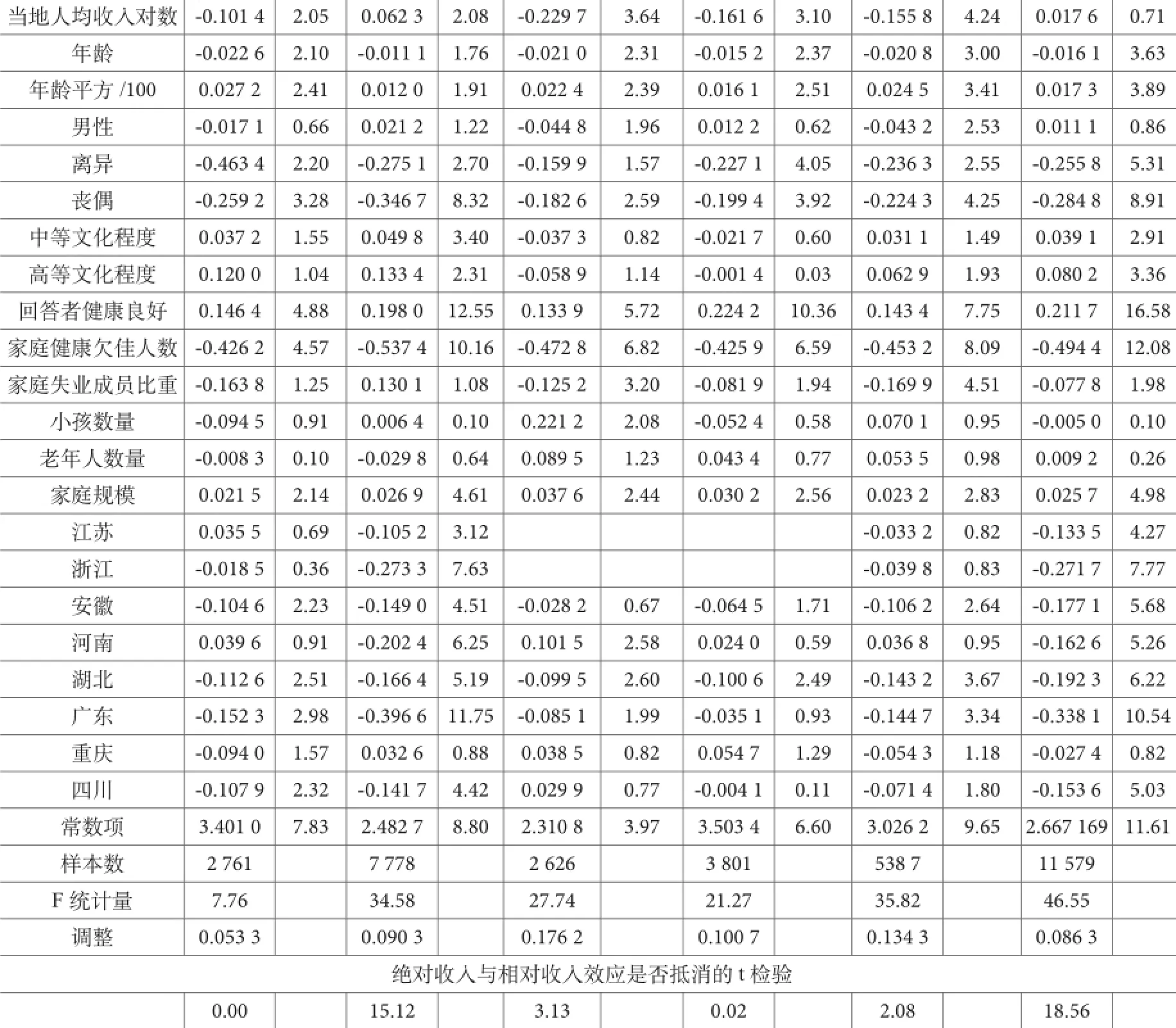

在主观幸福感决定机制的讨论中,一个重要问题就是不同时期的主观幸福感决定是否具有稳定性。本文使用的数据包括两个不同年份,为了检验主观幸福感决定机制在两个年份是否具有稳定性,表6给出了Chow检验的基本结果。在本文的这一检验中,受约束的情形是假设两个年份的主观幸福感决定方程的估计系数是相同的,而不受约束的情形则是指两个年份的估计系数是有差异的。在Probit模型下,Chow检验的结果是基于对数似然值的Chi2统计量;而在线性模型中,Chow检验则是基于F统计量做出的。从表6中可以看出无论是Probit模型还是线性模型中,两个年份的主观幸福感决定机制都存在显著的差异性,因此,表7 中分别给出了两个年份的农村和城镇基于Probit模型的边际效应的估计结果;表8给出了两个年份的农村和城镇对排序主观幸福感程度的线性模型估计结果。

表6 主观幸福感决定机制变化的Chow检验

1.是否幸福的Probit模型

在表7中,被解释变量为将被调查者对主观幸福感问题的回答区分为幸福与否,如果幸福则设为1,否则为0。回归模型的基本形式为,其中表示,给定特征X,被调查个体报告其主观幸福感程度为幸福的概率;和分别为正态分布的概率密度和分布函数。为了讨论各因素对于选择概率值的影响,对于连续变量xk按照如下方式计算其边际效应,而对于离散变量xj,边际效应为xj取0和1时的概率差,计算方式为,

在各种估计结果中,家庭人均收入对数对于主观幸福感的决定具有显著的正效应。从城乡以及不同年份的结果来看,家庭人均收入对数对城镇居民主观幸福感的边际效应要高于城镇;而农村与城镇内部,2007年家庭人均收入对数对于主观幸福感的边际效应要明显低于2002年。这一现象表明,城镇居民主观幸福感的决定中,家庭收入所起作用比农村居民中更为重要;而城乡居民内部,绝对收入水平对于主观幸福感的决定性影响都在降低。

当地人均收入对数在主观幸福感决定中的影响则在不同年份和城乡之间存在差异性。2002年的城乡内部以及城乡合并估计结果中,当地人均收入对数对于主观幸福感决定的边际效应都是为负的,尽管农村的并不具有统计意义上的显著性。在2007年的估计结果中,尽管城镇和城乡合并情形下的当地人均收入对数边际效应仍为负,但不具有统计显著性;而在农村内部的估计结果中,这一边际效应显著为正,也就是当地的平均收入对于农村个体主观幸福感的决定具有正的外部性。可能的解释是,农村收入水平高的地区或许具有更为充分的公共物品供给,并可能对个体形成更为良好的未来预期①罗楚亮(2006)对2002年城乡居民主观幸福感的比较也发现,农村居民对未来具有更为乐观的预期是农村居民主观幸福感程度高于城镇居民的重要解释因素。。

对于绝对收入(家庭人均收入对数)与相对收入(当地人均收入对数)在主观幸福感决定中的效应是否可能被抵消,表7给出了基于似然比②基本思路是,记不受约束的对数似然值为LRU;并构造在约束条件下的估计,得到的对数似然值为LRR,则LRULRR服从自由度为1的Chi2分布。从这一检验思路中也可以看出,这里绝对收入效应和相对收入效应的抵消是针对估计系数而言的。的检验结果。在2002年农村和2007年城镇中,绝对收入和相对收入效应之间存在着抵消的可能。

年龄、性别、婚姻、文化程度、健康、就业以及家庭结构等特征是主观幸福感研究中常用的控制变量。一般而言,主观幸福感程度随着年龄的变化呈现出U型特征,中年时期的主观幸福感程度是最低的,此前的主观幸福感程度随着年龄增加而递减,此后则逐渐上升。表7的结果则通常都不支持这一特征③但在随后的表8中,年龄及其平方项的估计系数具有与通常文献结果相一致的符号特征。。性别之间的差异也是不显著的。离异与丧偶等婚姻不幸者的主观幸福感程度显著较低。文化程度的边际效应在多数情形下也不显著,这可能是因为估计结果中已经控制了收入的原因,即文化程度对于主观幸福感的影响主要通过受教育程度较高者所拥有的收入水平更高来体现;但值得注意的是,就城乡合并的边际效应来看,文化程度较高者的主观幸福感程度通常也相对更高一些。健康状况在各种情形下的主观幸福感决定都具有非常重要的影响。无论是回答者本人的健康状况良好还是家庭成员中的健康状况欠佳人数,都在主观幸福感决定中具有非常显著的边际效应,并且健康状况越好,主观幸福感程度越高;而糟糕的健康状况则会降低主观幸福感。如果家庭中具有更多的失业成员,则回答者的主观幸福感程度较低。在城镇两个年份中,这一效应都是显著的。从家庭结构来看,小孩和老人的数量都没有显著的影响,但家庭规模越大的回答者的主观幸福感程度可能会更高一些,2007年农村以及城乡合并的结果中都具有这一特征。省份之间的主观幸福感程度总体上存在显著的差异性,但不同省份主观幸福感程度相对变化关系在两个年份中具有较大的差异性。

(续表)

2.幸福感程度的线性模型

表8的线性模型估计结果与表7的Probit模型边际效应之间存在许多相似的地方。家庭人均收入对数的估计系数都是显著为正的。当地人均收入对数在多数情形下显著为负,除了2007年农村以及城乡合并的估计结果外。从对β家庭人均收入对数=−β当地人均收入对数的t检验中可以认为,在2002年农村和2007年城镇的估计结果中,绝对收入对于主观幸福感的提升效应被相对收入效应所抵消。

表8 排序模型(线性)的估计结果

(续表)

年龄及其平方项的估计系数符号表现出多数文献所揭示的U型特征。根据相应的估计系数值可以推算,主观幸福感最低的年龄通常出现在46、47岁左右(2002年农村为41岁)。但主观幸福感程度最低时所对应的年龄要高于多数文献中的结果。这是因为本文所选取的样本为户主或配偶,因此年龄会更为集中于中年及以上的人群。

性别对主观幸福感的差别性影响通常并不显著,只是在2002年城镇以及城乡合并的结果中,具有较低程度统计显著性。婚姻不幸的人群主观幸福感程度通常要显著地更低一些。文化程度在农村以及城乡合并样本的主观幸福感决定中通常表现出递增的效应,即文化程度较高人群的主观幸福感程度也通常更高一些;但在城镇中,这一影响则是不显著的。

与表7的结果相似,无论是回答者本人还是其他家庭成员的健康状况,对于主观幸福感的决定都具有显著的影响。小孩和老人的数量对于主观幸福感的影响通常是不显著的,但较大家庭规模中的回答者的主观幸福感程度显著地较高,估计系数在两个年份中相对较为稳定。与Probit模型的结果相比较,表8的结果中省份之间的主观幸福感差异相对要更为稳定一些。

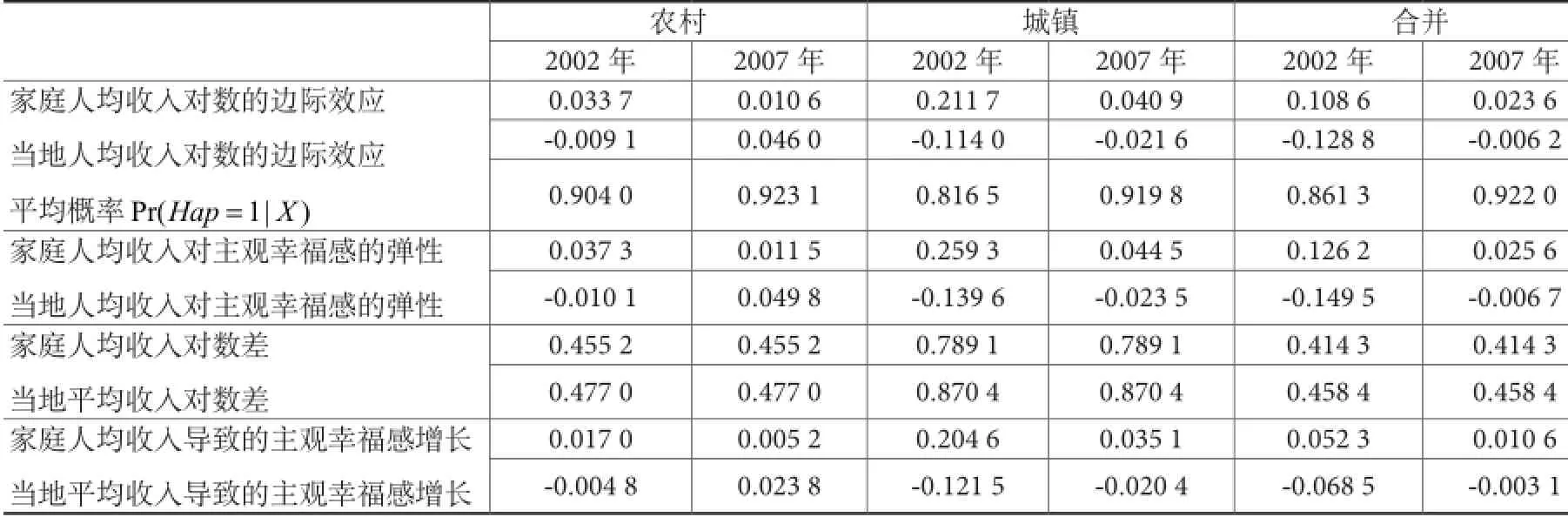

3. Probit模型中收入效应的推算

在主观幸福感的决定中,一个至关重要的因素便是收入的效应究竟有多大。基于表7所估计得到的边际效应,表9推断了收入增长对于两个年份主观幸福感变动的影响。这一推断的基本思路是,由于表7中给出的是边际效应,即,其中表示在给定的X下,回答者自评为幸福的概率,1ny 指的是对数收入,那么主观幸福感对收入的弹性为。因此,基于概率模型的边际效应与平均概率可以推算出主观幸福感的收入弹性,收入增长率(对数差)与这一收入弹性的乘积即为由于收入增长所导致的主观幸福感增长幅度。由于两个年份所得到的边际效应估计值不相同,因此,表9基于相应的弹性值推算了收入增长对于主观幸福感增长的贡献。这里的收入既包括家庭人均收入也包括当地人均收入。从表9中的推算结果可以看到,除了基于农村2007年的边际效应值推算结果以外,在其他各种情形下,家庭人均收入增长对于主观幸福感增长具有正的贡献;而当地人均收入水平的普遍增长对于主观幸福感的提升则通常具有负的贡献。

表9 主观幸福感的收入效应:基于收入弹性的推算

从基于具体数值的推算结果来看,农村居民收入增长对于主观幸福感的提升效应比较弱,在2002年到2007年期间只有1.7(基于2002年的弹性估计值)或0.52(基于2007年的弹性估计值)个百分点,这一幅度要低于城镇相应情形下的推算结果。事实上,农村居民主观幸福感的决定中,无论是收入弹性还是收入对数差,都要低于城镇居民。与此相对应的是,城镇居民收入增长导致了主观幸福感的较大幅度增长,如果按照2002年弹性估计值推算,这一幅度达20个百分点;而根据2007年的弹性系数,这一幅度也为3.5个百分点。然而,城镇居民收入增长对于主观幸福感增长的贡献在相当大程度上被当地平均收入增长所导致的主观幸福感下降所抵消。如表9最后一行所示,当地平均收入增长导致了主观幸福感增长下降了12或2个百分点。在城乡合并的情形中,如果按照2002年的弹性系数估计值,当地平均收入增长所导致的主观幸福感下降幅度甚至略微超过了家庭收入增长对于主观幸福感增长的贡献。

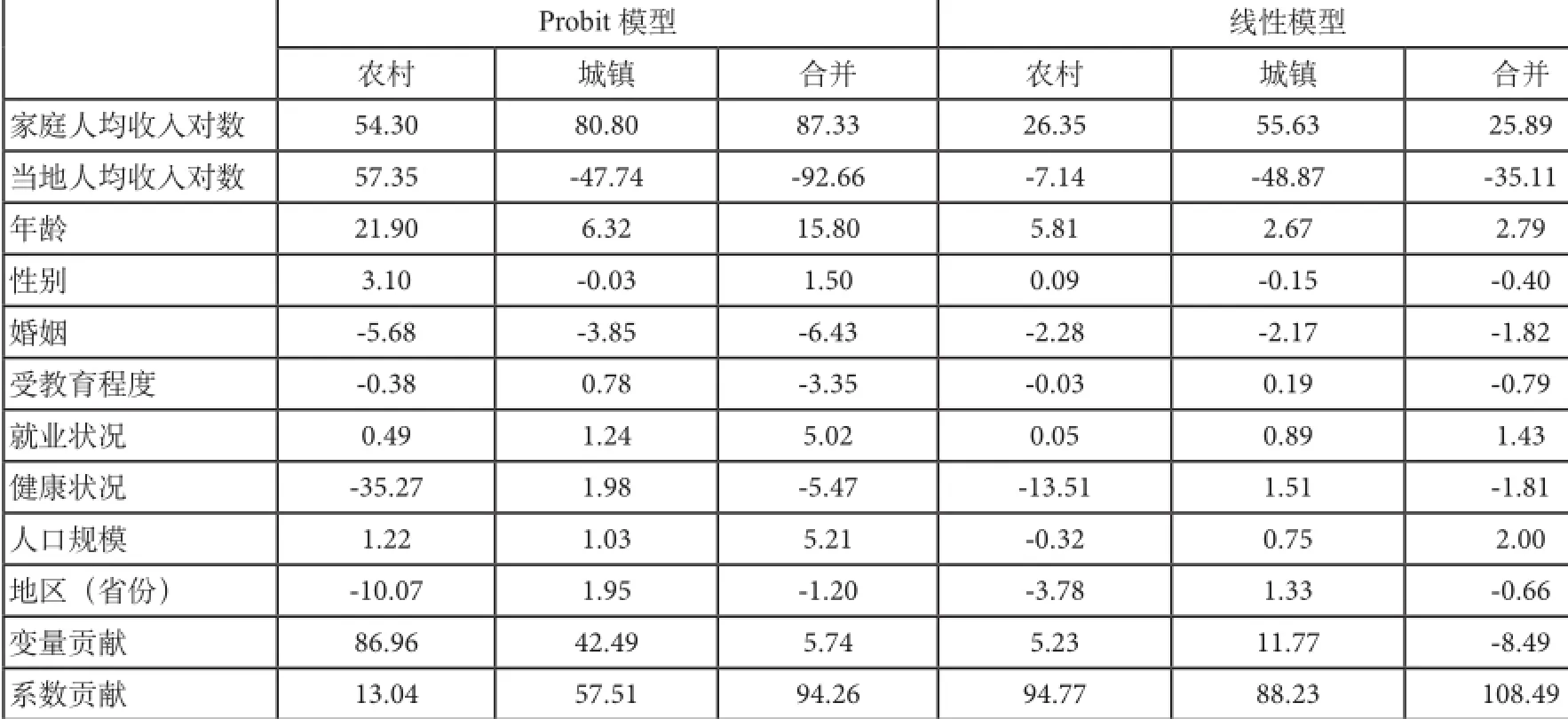

4. 主观幸福感差异的分解分析

对于两个年份之间的主观幸福感差异变化的解释因素,表10分别在Probit模型和线性模型的基础上给出了相应人群的Oaxaca分解结果。其中,基于线性模型的分解是标准的Blinder-Oaxaca分解程序,而对Probit模型的分解则是基于Fairlie(2005)的方法。表10所给出的分解结果,包括来自变量和系数的总体贡献;而各具体因素中,则只给出了相应的变量贡献,这意味着我们所更为关注的是这一时期相关经济特征变量的改变对于居民主观幸福感的影响。

表10 主观幸福感变化的Oaxaca分解(%)

家庭收入水平增长对于主观幸福感的提升具有非常重要的解释作用,并且这一变量在城镇居民主观幸福感变化中的效应要明显高于农村居民。按照Probit模型,农村居民中在这两个年份中感觉幸福人群比例的上升有54.3%可以由收入增长所解释,而城镇居民中这一因素的贡献达80.8%;按照线性模型,家庭收入增长可以解释农村居民幸福感上升的26.35%,而城镇则为55.63%。但与此同时,当地人均收入水平的普遍增长对于城镇居民主观幸福感的提升具有大幅度的下降作用,而在农村居民中这种不利影响则至少要小得多。在Probit模型中,当地人均收入水平的普遍上升使城镇居民主观幸福感程度下降47.74个百分点,而农村居民中幸福人群的比重由此而上升了57.35个百分点;而在线性模型中,当地人均收入水平的普遍上升使城镇居民主观幸福感程度下降48.87%,与家庭人均收入对数的贡献数量基本相当,但农村居民中仅为7.14%。在城乡合并的情形中,无论是Probit模型还是线性模型,当地人均收入对数导致主观幸福感的下降幅度都要高于家庭人均收入对数的贡献份额。从这一分解中再次表明,家庭收入增长对于主观幸福感的提升具有重要的积极贡献,但这种正向贡献也通常被收入水平的普遍增长所造成的主观幸福感的下降所抵消。

在其他解释变量中,大多数对于主观幸福感的变动的解释作用都非常低。相对具有较高、并且较为一致性的效应方向的有回答者年龄、婚姻和健康状况。由于2007年样本中的回答者年龄比2002年要高一些(农村3.5岁、城镇2岁)。基于主观幸福感与年龄之间的U型关系,这种年龄增长对主观幸福感增长的解释幅度在农村Probit模型中为21.9%,而其他情形中都是比较低的。由于离婚、丧偶等比率的上升,因此这一期间的婚姻变量降低了城乡居民的主观幸福感程度。在农村居民中,自评健康状况有所下降,而城镇中则略有上升,这导致了健康状况对城乡居民主观幸福感程度变化的不同影响。在农村中,健康状况成为不利于主观幸福感提升的最为重要的因素,这一因素在Probit模型中的贡献份额达-35.27%,在线性模型中也为-13.51%,数量上都要高于其他不利因素。而在城镇中,健康状况对于主观幸福感有极其微弱的正的贡献。

在是否幸福的Probit模型中,变量特征的贡献份额是比较高的。特别是在农村居民中,全部变量特征的贡献份额达到86.96%,城镇中也有42.49%。但主观幸福感程度的线性模型中,变量特征的贡献份额在城乡结果中都有大幅度的下降。而在城乡合并情形下,变量贡献份额都非常低。

五、总结

本文在2002年和2007年相同省份的城乡住户调查数据的基础上,讨论了这一时期居民收入增长对主观幸福感增长的解释作用。本文的主要发现包括:

收入与主观幸福感的基本图像特征、两者的相关系数以及回归分析中的估计系数都表明,家庭人均收入水平与主观幸福感具有显著的正向关联,但2007年的相关性比2002年有较大幅度的下降。收入与主观幸福感关联性的减弱,也可能在一定程度上意味着主观幸福感的决定因素更为复杂。此外,收入与主观幸福感之间的相关性在城镇要高于农村。这也意味着,收入增长仍是主观幸福感提升的重要因素。

收入增长对于主观幸福感上升具有重要的解释作用。无论是基于收入弹性推算还是基于回归结果的分解分析,收入增长都构成主观幸福感增长最为重要的解释因素。以当地人均收入水平度量的相对收入水平对于城镇与农村居民的主观幸福感具有不同的影响。在城镇以及城乡合并的结果与主观幸福感决定的相对收入假说相一致,相对收入效应对于主观幸福感的提高具有不利的影响,收入增长对于主观幸福感的提升同时具有两种相反的效应,即个人收入的增长导致主观幸福感程度的提高,而社会群体收入的普遍增长可能使得个人主观幸福感程度的下降。而在农村居民中,当地收入水平越高,则居民收入水平也相应更高。地区内的经济发展水平对于农村居民的主观幸福感决定具有正的外部效应。

健康状况不佳对于农村居民的主观幸福感提升具有严重的不利影响,在分解结果中可以看到这是不利于农村主观幸福感提升最为重要的影响因素。如何提高医疗保障水平,增强医疗保障和医疗服务的可及性,从而改善健康状况,对于提升居民主观福利评价具有重要影响。

此外,一些其他方面的社会变迁对主观幸福感的影响也应当引起重视,如婚姻状况的变动对主观幸福感的提升在城乡居民中都具有不利的影响。

[1]罗楚亮,2006,《城乡分割、就业状况与主观幸福感差异》,《经济学(季刊)》第5卷第3期。

[2]刘军强、熊谋林、苏阳,2012,《经济增长时期的国民幸福感》,《中国社会科学》第12期。

[3]田国强、杨立岩,2006,《对“幸福-收入之谜”的一个解答》,《经济研究》第11期。

[4]Ball, R., and K. Chernova, 2008, “Absolute Income, Relative Income and Happiness”, Social Indicators Research, vol. 88(3), pp. 497-529.

[5] Beja, E., 2014, “Income Growth and Happiness: reassessment of the Easterlin Paradox”, International Review of Economics, vol. 61(4), pp.329-346.

[6] Becchetti, L., L. Corrado, and F. Rossetti, 2011, “The Heterogeneous Effects of Income Changes on Happiness”, Social Indicators Research, vol. 104(3), pp. 387-406.

[7] Brockmann, H., J. Delhey, C. Welzel, H. Yuan, 2009, “The China Puzzle: Falling Happiness in a Rising Economy”, Journal of Happiness Studies, vol. 10(4), pp.387-405.

[8] Clark, A., P. Frijters, and M. Shields, 2008, “Relative Income, Happiness, and Utility: an Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles”, Journal of Economic Literatures, vol. 46 (1), 95-144.

[9] Clark, A., and A. Oswald, 1996, “Satisfaction and Comparison Income”, Journal of Public Economics, vol. 61(3), pp. 359-381.

[10] Easterlin, R., 1995, “Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All”, Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 27(1), pp. 35-47.

[11] Easterlin, R., 2001, “Income and Happiness: Towards a Unified Theory”, Economic Journal, vol. 111(473), pp. 465-484.

[12] Easterlin R., L. A. Mcvey, M. Switek, O. Sawangfa, and S. Zweig, 2010, “The Happiness-Income Paradox Revisited”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 107(52), pp. 22463-22468.

[13] Easterlin R., R. Morgan, M. Switek, and F. Wang, 2012, “China’s Life Satisfaction, 1990-2010”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 109 (25), pp. 9775-9780.

[14] Fairlie, Robert W., 2005, “An Extension of the Blinder-Oaxaca Decomposition Technique to Logit and Probit Models”, Journal of Economic and Social Measurement, 30, 305-316.

[15] Ferrer-i-Carbonell, A., and P. Frijters, 2004, “How Important Is Methodology for the Estimates of the Determinants of Happiness”, Economic Journal, vol. 114 (497), pp. 641-659.

[16] Firebaugh, G., and M. Schroeder, 2009, “Does Your Neighbor’s Income Affect Your Happiness?”, American Journal of Sociology, vol. 115(3), pp. 805-831.

[17] Frijters, P., M. Schields, J. Haisken-DeNew, 2004, “Money Does Matter! Evidence from Increasing Real Income in East Germany following Reunification”, American Economic Review, vol. 94(3), pp. 730-741.

[18] Knies, G., 2012, “Income Comparisons Among Neighbours and Satisfaction in East and West Germany”, Social Indicators Research, vol. 106(5), pp. 471-489.

[19] Knight, J., and R. Gunatilaka, 2011, “Does Economic Growth Raise Happiness in China?”, Oxford Development Studies, vol. 39(1), pp. 1-24.

[20] Mcbride, M., 2001, “Relative Income Effects on Subjective Well-Being in the Cross-Section”, Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 45(3), pp. 251-278.

[21] Oshio, T., K. Nozaki, and M. Kobayashi, 2011, “Relative Income and Happiness in Asia: Evidence from Nationwide Surveys in China, Japan, and Korea”, Social Indicators Research, vol. 104(3), 351-367.

[22] Oswald, A., 1997, “Happiness and Economic Performance”, Economic Journal, vol. 107(445), pp. 1815-1831.

[23] Schinittker, J., 2008, “Diagnosing Our National Disease: Trends in Income and Happiness, 1973 to 2004”, Social Psychology Quarterly, vol. 71 (3), pp. 257-280.

[24] Stevenson, B., and J. Wolfers, 2008, “Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox”, Brookings Papers on Economic Activity, vol. 2008 (Spring), pp. 1-87.

[25] Veenhoven, R., 1991, “Is Happiness Relative?”, Social Indicators Research, vol. 24(1), pp. 1-34.

[26] Veenhoven, R., and M. Hagerty, 2006, “Rising Happiness in Nations 1946-2004: A Reply to Easterlin”, Social Indicators Research, vol. 79(3), pp. 421-436.

Income Growth and Happiness Growth LUO Chu-liang

(Beijing Normal University, Beijing, 100875,China)

By use of household survey conducted in 2002 and 2009 by China Household Income Project, this paper discusses the contribution of income growth on happiness growth in China. Happiness growth occurred in both rural and urban China, accompanied with income growth. Income significantly correlated with happiness in both years, although the correlation declined, and was higher in urban subsample. By calculation based on elasticity of happiness on income and decomposition of happiness determination between 2002 and 2007, income growth contributed large share of happiness growth, while most of them had been offset by the increase of mean income within county in urban and the urbanrural combined sample, as predicted by the relative income hypothesis in happiness determination. Additionally, health condition negatively contributed the happiness growth in rural area.

income growth; happiness; decomposition

F047.2

A

2095-7572(2017)02-0005-18

〔执行编辑:周冬〕

2017-1-16

本文受国家社科基金“劳动力市场转型的收入分配效应研究”、北京师范大学中央高校自主科研基金资助。

罗楚亮(1976-),男,北京师范大学经济与工商管理学院教授,研究方向:收入分配与劳动力市场研究。