内外市场需求、技术进步与人口城市化

——基于我国城市面板数据的实证研究

2017-06-05韩峰姜竹青

韩峰,姜竹青

(1.南京审计大学政治与经济研究院,江苏 南京 211815;2. 南京审计大学 教务委员会,江苏 南京 211815)

内外市场需求、技术进步与人口城市化

——基于我国城市面板数据的实证研究

韩峰1,姜竹青2

(1.南京审计大学政治与经济研究院,江苏 南京 211815;2. 南京审计大学 教务委员会,江苏 南京 211815)

新常态下,政府主导的传统粗放型城镇化推进模式难以为继,充分发挥市场主导作用已然成为推进新型城镇化的重要动力。本文在新经济地理理论框架下建立理论和计量模型,采用系统GMM方法探讨了2003~2012年我国283个地级及以上城市国内、国外两市场需求及技术进步对城市化的影响机制。结果显示,国际、国内市场潜力及技术进步均有助于城市化推进,且技术进步的作用效果更为明显;国内市场对城市化的作用由东向西依次递减,且对西部地区作用为负;国际市场与技术进步对城市化的影响效果均在中部地区最大,西部次之,而东部最小。国内市场明显增强了东西部地区技术进步在城市化进程中的作用,而弱化了中部地区技术进步的作用效果;国际市场强化了中西部城市化进程中技术进步的作用效果,却弱化了东部地区技术进步的作用。国际和国内市场对城市化的影响在中部地区表现为互补性,而在东部和西部地区为替代性。

国内市场潜力;国际市场潜力;技术进步;人口城市化

一、 引 言

城镇化是保持经济持续发展的强大引擎,是推动区域协调发展的有力支撑,而推进以人为核心的城镇化则是走中国特色新型城镇化道路的关键所在(国家新型城镇化规划,2014-2020年)。然而,伴随我国经济发展进入新常态,我国城镇化面临多重挑战,其发展受到严重制约:其一,政绩考核体制和税收最大化激励下,政府片面追求城市规模扩张的传统城镇化推进模式导致人口聚集与产业集聚不同步,产城融合不紧密(陆铭, 2011; 2014),城市化缺乏内生动力;其二,政府主导的城镇化致使我国城市产业部门过度资本深化,导致制造业产能过剩,而与此同时,全球经济供求结构发生深刻变化,我国产能过剩和国外市场空间有限的矛盾不断加剧,城镇化发展面临的外部挑战日益严峻;其三,国内市场与国际市场存在分割现象,内外贸一体化发展不充分(裴长洪, 2011; 赵永亮, 2011),难以充分利用国际、国内两个市场和两种资源有效推进经济健康、持续发展和城镇化质量的有效提升。可见,政府主导的传统城镇化模式难以为继,正严重制约着新常态下的中国经济结构调整和增长方式转变。为此,党的十八届三中全会强调市场在资源配置中的决定性作用,要通过建设统一开放、竞争有序的市场体系,提高资源配置效率和经济发展潜力。2015年政府工作报告中亦指出不仅要实施新一轮高水平对外开放,加快构建开放经济新体制,而且还要以“一带一路”建设为契机,构建内外联动的长效机制。因而,只有充分发挥市场的决定性作用,通过扩大内需、开拓国际市场并积极发挥国内外市场的联动效应才能有效解决我国城镇化内忧外患的困境,才能积极迎合城镇化实现质量型转型的内在需求,进而实现城市化健康、持续、稳定发展。那么,在我国推进以人为核心的城镇化进程中,内外市场需求各扮演着怎样的角色?是否存在明显的联动机制?

与既有文献相比,本文特别强调市场和技术对城市化的综合作用。知识外溢和技术进步不仅是提升要素生产率和城市化水平的重要因素,而且同时受到市场发展水平的制约(Romer, 1986;陈丰龙、徐康宁, 2012);而市场需求不仅决定着城市化进程中规模经济效应的有效发挥,同时决定着技术进步的深度和广度 (梁琦, 2009)。市场需求规模与技术进步在城市化进程中可能相互影响、相辅相成。鉴于此,本文将在系统阐述市场需求和技术进步对城市化影响机理的基础上,将技术进步引入新经济地理框架构建理论和计量模型,利用我国283个地级及以上城市面板数据,探讨国际、国内市场及技术进步对城市化的综合影响,为推进新型城市化、加快经济结构调整和经济发展方式转变,提供理论依据和政策支撑。本文结构安排如下:第二节梳理和论述市场需求及其通过技术进步影响城市化的机制;第三节是理论框架和计量模型;第四节报告变量和数据;第五节是结果分析;第六节是结论与政策启示。

二、文献述评

目前多数研究集中于内外市场需求对产业布局、劳动生产率及地区经济增长影响机制的探讨,而直接研究国内外市场需求与城市化关系的尚在少数。纵观相关研究,市场需求将分别通过以下三个方面对人口城市化产生影响。

(一)国内市场需求与城市化

这部分研究主要基于新经济地理理论,强调本地市场的规模经济效应在城市化推进中的作用。即国内市场需求扩大通过规模经济效应作用于劳动生产率和产业空间布局,进而促进产业、人口和要素集聚,有效推进地区城市化。Krugman(1991)通过建立两地区、两部门的一般地理均衡模型,认为产业聚集存在循环效应。首先,运输成本低、规模经济强或生产份额高的地区较容易吸引企业。随着企业的进入,地区的需求份额增加,这种需求增加又会促进更多制造商聚集。Crozet(2000)通过对五个欧洲国家工人在区域间转移的数据进行估计,认为市场潜力较高的地区一方面具有能满足企业巨大市场需求的优势,而吸引企业对该地区的位置选择;另一方面能通过较低的价格指数吸引劳动力进入。桑瑞聪、刘志彪、王亮亮(2013)认为本土较大市场需求规模能集聚企业在当地投资,从而促进产业转移,增加产业转移规模。黄玖立、黄俊立(2008)则在此基础上进一步指出在国外市场规模较大省区的国外需求型产业增长较快,较大的本地和地区市场则能促进国内市场依赖型产业的增长,且本地市场需求的作用强于地区市场。然而Head和Mayer(2004)以日本企业在欧洲投资地区选择数据作为样本分析,却认为需求拉动机制对于企业位置的选择具有一定解释力,但并不能完全解释整个地区经济的集聚效应,市场潜力的增加也不一定会引起同比例该地区被企业选择机率的增长。

随着国内市场开放程度不断扩大,地区间市场联系更紧密,地区经济的发展将会受到其他地区的影响。Harris(1954)用“市场潜力”表示某地区作为商品生产地时的市场准入能力,其指标大小与整个市场购买力成正比,而与各地区空间距离成反比。Krugman(1992)结合前者的思想,在经济地理模型中加入市场潜力指标,探索规模经济和运输成本等因素对地区制造业集聚产生外部性经济的影响。在新经济地理理论框架下,较多学者对运输距离、产业空间集聚效应与地区经济之间的关系进行更进一步研究。Fujita和Krugman(1995)基于制造业公司产品差异化形成的垄断竞争行为,建立空间均衡模型,提出当市场需求的规模经济效应表现出大于交通运输距离的负面效应时,空间集聚能促使更多厂商在该地区专业化生产。Hanson(2005)通过考察美国各地区工资和消费者购买力关系,指出地区间需求联系增加会促进空间集聚,引起名义工资上涨,并认为在地区间距离超过1 000公里时这种需求联系较弱。潘文卿(2012)则通过研究国内市场潜力与区域经济增长的关系,指出地区市场潜力产生的直接溢出效应在间隔超过3 000公里时已不存在。然而,韩峰、阳立高(2014)却认为在地理范围超过3 000公里时,市场潜力对城市劳动生产率依然存在促进作用,且进一步指出我国城市间的需求关联效应是通过整合各城市市场,刺激释放城市的有效需求,扩大市场规模,进而形成规模经济效应,提高区域经济的内生发展能力。由此看来,只有扩大内需才能解决西部地区经济发展与沿海地区经济联系存在的距离和交通运输问题,改善产地——市场空间联系,进而带动地区经济发展(石敏俊、赵墨、金凤君,2007)。就地区需求和地区间需求关联效应两者对地区经济的影响程度而言,Li et al.(2003)指出由于中国市场高度分散、地区间贸易保护主义较为普遍而导致省内贸易市场占地区经济增长的主导地位。而在国内市场逐渐趋于一体化的情况下,省际市场贸易需求逐渐取代省内贸易需求推动地区工业经济中的消费市场发展(孙巍、唐绍祥、李何,2005)。

国内市场需求扩大除对城市化产生规模经济效应外,还能通过提高技术创新水平刺激产业结构升级,提高全要素生产率,进而促进城市化。有效需求假说认为市场需求是技术创新的根本动力,新产品的市场需求和销售业绩是决定企业创新投入的重要因素(Griliches和Schmookler,1963)。关于市场需求对技术创新的影响机制,学者从不同的理论机制和视角进行研究,Kleinknecht和Verspagen(1990)运用新的估算方法对原有的需求拉动假说数据进行处理,认为大多数情况下需求对创新具有促进作用,而在技术发展中市场需求与创新表现为一种协同互动关系(Mowery和Rosenberg,1979)。徐康宁和冯伟(2010)通过实证与案例分析相结合的方法研究技术创新的不同模式,指出巨大的市场潜能有助于促进国际企业与本土企业技术交流与合作,促进本土企业充分汲取知识技术外溢,提高创新能力,进而实现企业技术创新的内生化。张国胜(2011)则认为企业能利用产品市场需求拓展自身需求规模,实现规模报酬递增,进而引起企业多样化行为,内生地刺激国内市场分工和企业技能的发展。刘和东(2013)指出国内市场需求规模通过虹吸效应聚集大量创新型人才,人才集聚又通过迂回效应不断增加地区需求关联,进而提升地区技术创新水平。

(二)国际市场需求与城市化

一般而言,多数文献往往关注国际市场需求对劳动生产率、产业布局和经济发展的影响(赵永亮, 2011)。纵观这些研究,国际需求将通过两种途径影响城市化:

一方面,国际市场需求能够通过外需的规模经济效应刺激地区产业集聚,促进资源要素在各部门间的优化配置,进而推动地区经济增长和城市化。Helpman和Krugman(1985)在不完全竞争的市场结构下定义了新的国际贸易理论,将贸易和跨国公司相结合解释贸易模式及福利效应等,认为扩大出口能够提供规模经济,进而促进生产率提升。Krugman(1995)通过建立空间集聚模型探讨全球化对各国家地区制造业和贸易的影响,认为贸易成本下降会促使生产厂商集中在具有初步优势的地区。袁冬梅、魏后凯(2011)也表示,与海外市场接近程度较大地区存在的海外市场运输低成本是产业集聚的重要推动力。Kunst和Marin(1989)基于奥地利的数据分析,认为出口规模扩大能促进生产专业化水平提高,进而通过产业关联效应吸引生产要素从低效率部门向高效率出口部门转移,优化资源配置。Young(1991)则建立内生增长模型,认为越高级的产品聚集在经济越发达地区的专业化生产存在较大的干中学效应,从而使得贸易开放对该地区经济增长的作用更显著。Ge Y.(2009)则在此基础上具体分析全球化对不同产业的影响情况,结果显示,全球化能够促进中国产业尤其是出口导向型产业和外商投资型产业的集聚。此外,刘修岩、吴燕(2013)从出口专业化和垂直化两个方面探讨出口结构对中国地区经济增长的影响,其中中、东部地区经济增长受出口水平多样化影响较大,而西部地区则受到垂直多样化影响较为显著。

另一方面,扩大国际需求能够通过提高技术水平,进而促进经济增长和城市化(Feder, 1983)。Romer(1986)从国家整体层面出发建立长期增长模型,研究表明,在开放经济下对外贸易能够促进技术进步和技术溢出。范红忠(2007)则进一步指出,进出口规模或开放程度的扩大对一国研发投入的使用效率和自主创新能力起到促进作用。除此之外,出口还可通过影响外商直接投资间接影响地区经济。冼国明等(2003)认为出口能促进外商直接投资向出口地区集聚,而外商直接投资能通过产生技术溢出效应,促进本土企业技术进步,形成工资溢价,吸引农村劳动力向该地区转移(孙浦阳、武力超,2010)。

出口贸易能够通过促进产业集聚和技术进步,进而促进地区经济的增长的观点被大多数学者所认同,然而也有学者认为,在对外开放中外资流入因素对地区经济增长起着重要作用。Blomström和Persson(1983)、Blomström(1986)以墨西哥地区为样本,认为外商直接投资能通过国内外企业的市场竞争刺激技术溢出,进而提高国内公司的劳动生产力和生产增长率。Cuadros A等(2004)在前者基础上,通过选取阿根廷、巴西和墨西哥三个国家的数据作为样本建立VAR模型进行比较分析,结果显示,在样本国中,对经济增长起到重要作用的是外商直接投资而并非对外贸易。袁冬梅、魏后凯(2011)进一步提出在扩大出口的同时,各地区应加大吸引国内外资本流入,促进资本积累和技术溢出,从而刺激优势产业集聚,优化出口商品结构,带动地区整体经济发展。

(三)内外市场需求联动与城市化

除分别研究内外市场与劳动生产率、产业集聚及经济增长关系外,学者们越来越关注内外两个市场的联动效应及其相互关系。结合国内外两个市场来看,学者主要侧重于两个方面,一方面是比较两市场的作用,但并未得出一致结论。多数学者认为国内市场需求作用比国外市场需求作用更为显著,且市场需求潜力由东部向西部逐渐减弱(赵永亮,2011;韩峰、阳立高,2014),但也有学者认为目前我国对外贸易与国内市场分割有利于地区经济的发展,且指出东部地区对外贸易对地区经济增长作用较中西部而言更显著(刘再起、徐艳飞, 2013)。另一方面则是关于两市场的关系,其观点主要分为三种:一种基于市场规模视角,认为国内外市场存在替代关系,如黄玖立、李坤望(2006)认为在促进中国省区经济增长中,地区市场规模较小可通过加大对外开放力度来弥补。一种基于商品市开放程度的视角,认为两者存在互补关系。克鲁格曼等学者以新经济地理学框架为基础的系列研究显示,市场规模对产业空间集聚存在较大影响,对外开放有助于刺激企业向国外市场发展,促进国内外市场一体化,从而实现规模经济。柯善咨和郭素梅(2010)利用省级面板数据对内外市场对经济增长的影响进行初步探索,但他们指出备受期待的内外开放联动并未实现。而在相同视角下,韩峰、柯善咨(2012)在研究制造业集聚空间机制时指出,国内与国际市场对制造业集聚的影响存在互补性,国际、国内市场对制造业集聚的作用效果均会由于对内、对外开放的进一步扩大而得到加强。同样,张颖熙、夏杰长(2013)的研究也表明对外开放和区域间开放存在显著互补关系,对外开放能够通过提高区域市场开放,进而促进经济增长。而另一种则基于不同市场类型的视角,把中国分为中东西三个地区,研究内外市场在不同地区的作用效果,但仍未达成一致共识。有的学者认为在中西部地区国内需求与国外需求存在较强的替代关系,而东部地区表现为互补关系(孙军,2009;赵增耀、夏斌,2012),而有的则认为国内、国际市场对劳动生产率的影响效果在东部和西部地区存在互动性,而在中部地区具有替代性(韩峰、阳立高, 2014)。

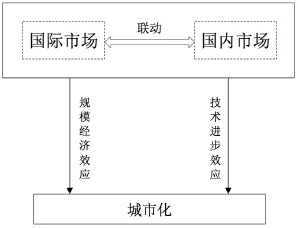

图1 内外市场需求对城市化的影响

综上所述,国际、国内市场将主要通过三种途径作用于城市化:一是市场需求空间规模扩大引起的规模经济效应有效提升厂商获利水平和劳动生产率,促使厂商和人口向市场规模较大的城市地区集聚,推进城市化;二是国际市场和国内市场机制的完善、规模的不断扩大,为技术进步和知识外溢创造良好的市场环境,提升了厂商技术进步水平和要素生产率,进而推进厂商和人口集聚,提高城市化水平;三是随着国内市场机制不断完善和市场经济发展,内外市场可能存在联动效应,这一联动机制将放大市场需求规模、扩大带来的规模经济效应和技术进步效应。图1较为鲜明地描述了内外市场需求对人口城市化的作用机理。然而,目前关于市场需求对地区经济影响的研究多关注国内或国际单个市场的作用,直接针对内外市场对城市化影响的研究尚在少数,且关于城市化进程中两市场联动机制的研究更为鲜见。即使有学者提出内外联动措施也多停留于描述性统计分析,而缺乏系统的理论和实证分析(刘力、黄虎波,2010)。鉴于此,本文在系统梳理内外市场需求对人口城市化的作用机理基础上,以新经济地理框架为依托构建理论和计量模型,探讨内外市场需求、技术进步及其联动效应对地区城市化的影响,以期为进一步完善我国开放型经济体系、实现内外市场联动、提高城市化质量提供理论依据和政策启示。

三、理论分析框架与计量模型设定

1. 理论分析框架

假设有J个城市,城市中包含制造业和生产性服务业两个产业部门。生产性服务产品只为当地和邻近地区生产服务,运输成本为零,而制造业产品可进行区际和国际贸易,运输成本为冰山成本xjv。所有制造业商品均在垄断竞争市场中交易。根据Redding和Venables(2004),若Iv为城市v 用于制造业产品的总支出,则城市v对城市j 每种产品的需求量xjv表示为:

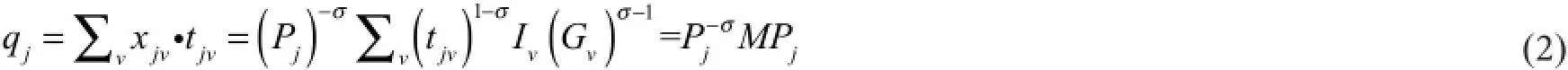

其中,σ为产品间的替代弹性,Nj为城市j 制造业产品种类数,Pj为制造品价格,Gv为CES形式的城市价格指数。进而对所有市场(包含城市j本身和国际市场)进行加总,可进一步得到:

其中,qj为城市j 每种制造品的总产出;为城市j的市场潜力,反映了城市所面临的内外市场需求规模。将(2)式变形,可得到城市j 中每种制造品的价格:

可见,城市中制造业产品价格与市场潜力成正比,而与产品供给量成反比。

假定劳动力为制造品生产中唯一投入要素,根据Glaeser et al.(1992)和Henderson et al.(1995)的研究,制造业厂商生产函数可表示为:

其中,qj为厂商产量,lj是厂商为生产qj雇用的劳动量,aj为生产的技术系数(或生产效率)。

由于存在递增收益,均衡时每个垄断竞争厂商的产品与其他厂商均不相同,且每种制造品生产还需固定投入为f 的劳动量。则厂商为生产qj,所需的劳动总量为

其中wj为劳动工资水平。达到均衡时,由城市中制造品的均衡价格为:

利用式(4)和(7)得到厂商雇用劳动量与固定投入之间的关系:lj=(σ−1)f。若为yj、Lj分别为城市制造业总产出和总就业,则城市j 的全要素生产率Aj可表示为Aj=yj/Lj。由于城市总产出和总就业量分别是所有制造业厂商产出与劳动投入之和,即进一步可得到:

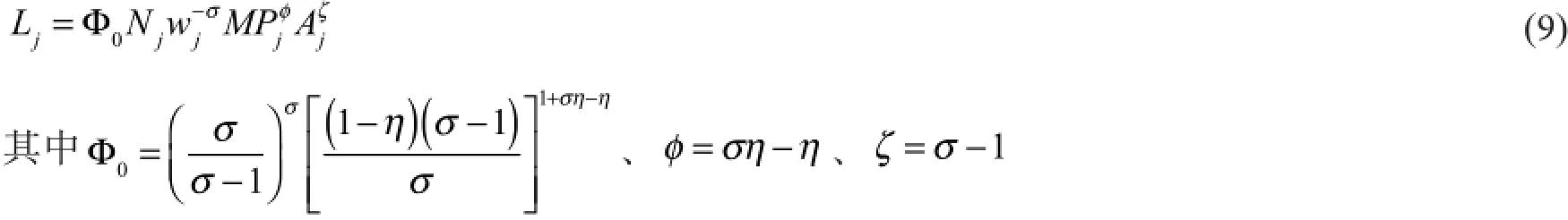

因而城市j 制造业的总就业量为:

根据本文假设,城市总就业(LT)为制造业部门和生产性服务部门就业之和,即其中LS为生产性服务部门就业。根据霍伊特(Hoyt, 1954)模型,城市服务部门就业与总就业之间具有稳定的比例关系,假定二者比值为κ,则有LS=κLT。城市总就业与制造业就业间的关系为:

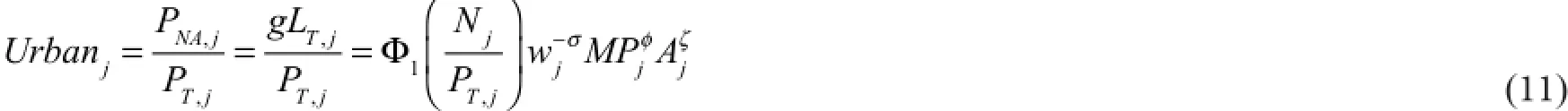

若城市总就业与城市非农人口(城市居民)PNA之间比例系数为g,即PNA=gLT,g>1;且城市所有非农人口均居住于城市,则结合式(9)和(10),可得到城市化的决定方程:

其中PT为城市中包含非农业人口在内的总人口,Φ1=gΦ0/(1−κ)。式(11)显示,城市化水平是城市产品多样化水平、全劳动生产率越高及其市场需求规模的增函数,是劳动力工资水平的减函数①城市制造业部门工资水平提高对城市化可能有两方面作用:一是高工资对农村剩余劳动力的吸引作用,促使其不断向城市集聚,提高人口城市化水平;二是提高了制造业部门生产成本,企业为节省成本而雇佣更少劳动力,不利于城市化的实质性推进。我们认为,工资水平促进农业剩余劳动力在城市集聚是城市化推进的必要不充分条件,农业劳动力在城市真正就业并具备在城市生存的稳定条件才是城市化推进的实质所在。理论模型显示,在同质劳动力假设条件下,工资水平提高可能不利于城市化的顺利推进,而实际的作用过程还有待于进一步的实证检验。低估。。

2. 计量模型设定

理论分析认为城市化是人均商品种类数、工资水平、城市全要素生产率和市场需求规模的函数。内外市场的作用是本文的研究重点,裴长洪等(2011)认为内外贸一体化成为转变外贸发展方式的必要途径。为体现内外市场对城市化的影响差异,本文将市场潜力(MP)分解为国内市场潜力(DMP)和国际市场潜力(FMP)。此外,考虑到数据可得性和相关区域经济文献的论述,已有普遍共识的影响城市化水平的重要变量还包括人力资本、城市交通条件、环境质量等。因此,以EDU代表人力资本、TRA代表交通条件、ENV为城市环境质量,计量方程可写为:

由于内外市场均可通过影响地区技术进步水平作用于城市化,且城市化进程中国际、国内市场也可能存在联动效应。本文在式(12)基础上进一步加入国际、国内市场潜力及其与技术进步交叉项,以控制可能存在的交互影响。式(12)可重写为:

其中,θ与γ均为待估参数;ξit为随机误差。式(13)便是本文要重点估计的计量方程。

四、变量测算与数据说明

本文样本为2003~2012年全国283个地级及以上城市,为保持数据的完整性和一致性,本文舍弃了样本区间中拉萨、中卫、陇南及巢湖等数据变化较大的城市。数据来源于2004~2013年《中国城市统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》,价格指数来自2002年以来《中国统计年鉴》。下面是有关变量和测度的说明。

(1)国内市场潜力DMP。国内市场潜力反映了城市的空间市场规模或其对国内市场的可达性。本文在哈里斯市场潜力(Harris, 1954)基础上构建国内市场潜力:

城市对各种产品的消费支出Iv以市辖区社会消费品零售总额来表示,m为城市数。利用城市中心坐标和距离公式可以计算城市间距离djv,式中Ω为地球大弧半径(6 378公里),αj、αv为两市中心点经度,βj、βv为两市中心点纬度。djj为城市自身距离,本文参照以往文献(Head and Mayer, 2004),令djj=(2/3)Rjj,其中Rjj=π−1/2S1/2为城市半径,S 为城市市辖区建成区面积。δ为距离衰减参数,设为1 (韩峰、柯善咨, 2012)。由于最终产品市场范围可以遍及全国各地,国内市场潜力的计算包括全国范围。

(2)国际市场潜力FMP。各城市还会受到国际市场的拉动作用,国际市场潜力可表示为:

其中,IjF为城市j 的国际市场需求,计算方法为:首先以中国重要海路与陆路贸易伙伴国内生产总值之和表示我国面对的国际总需求IF,进而以每城市引进的FDI与全国外商直接投资的比值表示各城市面对的国际市场份额,最后将国际总需求乘以各城市国际市场份额得到每个城市面临的国际市场需求②中国重要海路贸易伙伴包括美国、日本、德国、法国、英国、韩国、澳大利亚、中国香港、中国台湾、加拿大、新加坡、马来西亚等,重要陆路贸易伙伴有俄罗斯、印度、泰国、越南、老挝、哈萨克斯坦、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、蒙古等。。为城市j 到最近的沿海港口的距离③我国的主要沿海港口城市有:丹东、大连、营口、锦州、秦皇岛、唐山、天津、烟台、威海、青岛、连云港、镇江、南京、上海、宁波、福州、厦门、汕头、广州、中山、深圳、珠海、湛江、海口和三亚;主要陆路口岸有凭祥市、东兴市、喀什、阿拉山口、漠河和满洲里。。的计算分两种情况:其一,非港口城市获得国外市场需求的距离用城市与其最近港口城市间的地理距离表示;其二,港口城市获得国外市场需求的距离则用城市半径表示。该指标衡量了城市对国际市场的可达性。

(3)城市全要素生产率。采用索洛余值法进行计算,首先令生产函数且其中Yj为城市非农业产出,Lj为非农就业,Kj为资本存量;其次利用2003~2012年城市面板数据估计该生产函数,进而计算出Aj。本文用全要素生产率反映城市技术进步水平。

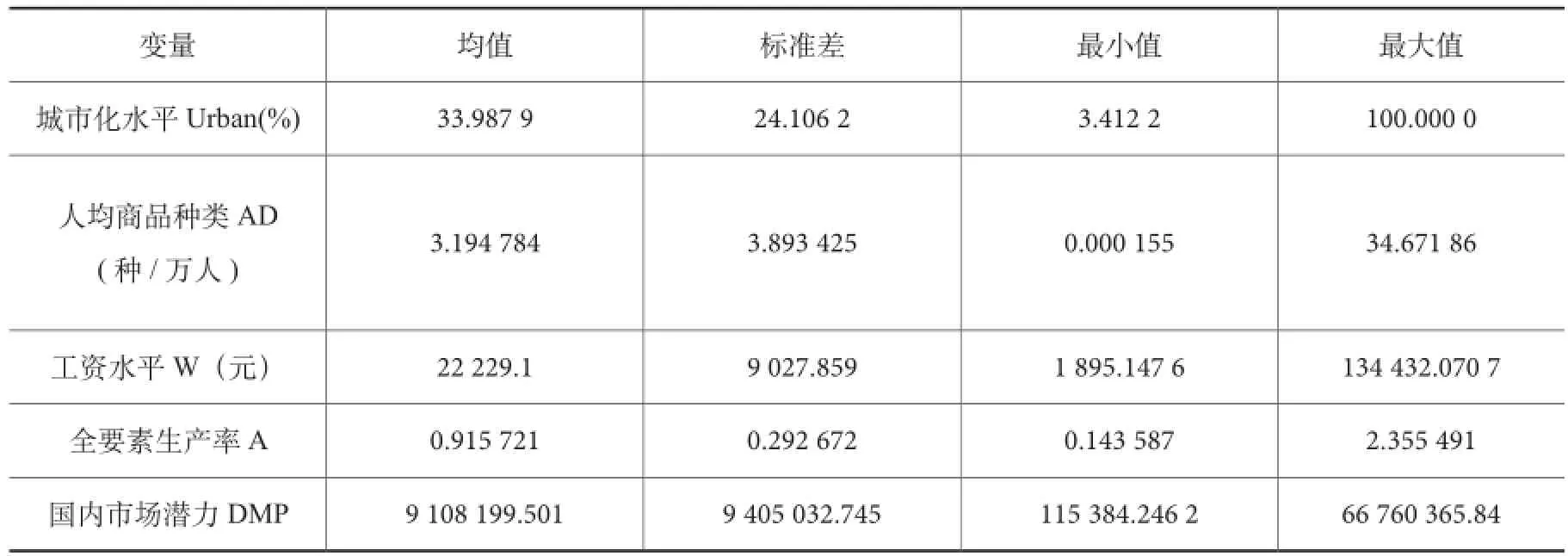

(4)其他变量。城市化水平(Urban)用市辖区总人口与城市总人口之比表示。非农业GDP(万元)数据从《中国城市统计年鉴》中直接获取。非农就业(L)用各城市市辖区个体从业人员与单位从业人员之和(万人)表示。城市资本存量(K)参考柯善咨和向娟(2012)的方法来计算。人力资本(EDU)以市辖区普通中学与高等学校总人数所占城市总人数的比重表示;城市交通状况或可达性(TRA)用人均道路面积(平方米)近似表示。城市中最终部门厂商数量以市辖区地级及以上城市工业企业数近似表示。城市环境质量(ENV)以市辖区工业废水排放量(万吨)、二氧化硫排放量(吨)、工业烟尘排放量(吨)和建成区绿化覆盖率(%)来表示。首先对以上环境质量中的正向指标和逆向指标分别进行标准化处理,进而采用主成分分析法得到环境质量综合指数④由于篇幅所限,本文未将主成分分析的详细过程列出,欢迎来函索取全部详细统计结果。其中正向指标为建成区绿化覆盖率,逆向指标为市辖区工业废水排放量、二氧化硫排放量、工业烟尘排放量。,该指数越大代表城市环境质量状况越好。表1为我国地级及以上城市各变量的样本统计值。

表1 我国地级及以上城市国内外市场需求与城市化等变量的样本统计值

(续表)

五、计量检验与数据结果分析

1. 计量模型

在进行面板数据计量估计之前应先通过检验模型是否存在固定效应、随机效应以及混合效应等,以确定合适的估计模型。表2报告了面板模型的检验结果。其中F统计量检验结果明显拒绝“不存在固定效应”的原假设,表明样本数据中存在个体效应,且误差项中不随时间变化的非观测效应部分与模型中的某解释变量相关;LM检验结果亦拒绝“不存在随机效应”的原假设,表明面板模型中存在个体效应,且随机扰动项与模型中所有解释变量无关;Hausman检验结果则拒绝“采用随机效应模型”的原假设,因而固定效应模型在估计中更为适合。此外,我们还对模型进行了自相关和异方差检验。还采用Wooldridge检验对自相关进行检验,采用LR检验对异方差进行检验。检验结果显示误差项存在自相关和异方差问题,因而可用固定效应的广义最小二乘估计(FGLS)的方法解决自相关和异方差的问题。

表2 计量模型选择结果

然而,在模型中可能还存在一些不能用以上模型方法解决的问题,进而导致模型估计结果不符合无偏性和一致性。一方面,根据城市和区域经济学理论,国内外市场需求能够通过规模经济效应和技术进步效应促进产业集聚,进而推动城市化进程,而城市化的推进反过来也可能进一步刺激有效需求的增加,国内外市场需求与人口城市化间可能存在联立内生性;同时根据新经济地理和经济增长理论,产品多样化和全要素生产率(技术进步)与人口城市化间同样可能存在联立内生性。另一方面,在设置模型变量的过程中有可能存在被遗漏的变量,如自然条件、制度因素等,而这些变量都包括在随机扰动项中,因此可能会导致解释变量与随机扰动项之间存在相关性。鉴于此,本文可采用工具变量法或GMM估计方法。采用工具变量法时,选取的工具变量需要满足与内生解释变量相关而与扰动项不相关的条件,其选取不当反而会造成估计不一致、估计量方差变大等问题,影响模型稳健性。因此,选择合适的工具变量难度较大。而面板GMM估计方法具有大样本性质,在时间固定情况下,截面数据越多估计偏误越小,且估计值趋于一致性。本文采用的2003~2012年我国283个地级及以上城市面板数据,符合采用GMM估计的样本条件。面板GMM 有差分GMM与系统GMM之分。差分GMM是将所有可能的滞后变量作为工具变量,可导致模型产生弱工具变量问题,不随时间变化的变量将被消除。而系统GMM是将差分GMM与水平GMM 相结合,提高了估计效率,可避免上述不良后果。综上所述,本文拟采用系统GMM估计法解决模型存在的内生性问题。

2. 全国样本的初步估计结果

为检验各变量参数估计的稳健性,本文同时报告了包括混合效应、随机效应、固定效应、面板FGLS以及系统GMM在内的估计结果。表3报告了当衰减参数为1时国内外市场需求、全要素生产率对城市化的全国样本的初步估计结果。

表3 全国层面国内外市场需求、全要素生产率对城市化的初步估计结果

首先看控制变量的参数估计。产品多样化(lnAD) 的参数估计仅在系统GMM估计中显著为正,说明在控制自相关、异方差、内生性问题后,该参数估计变得更加合理,与产品多样性偏好有助于吸引人口集聚进而推进城市化的理论预期相符。系统GMM方程中劳动工资的参数估计为正但不显著,表明工资水平提高通过吸引农村剩余劳动力集聚而对城市化产生的推力,整体上恰好与通过提高企业生产成本对城市化的阻力相抵。人力资本(lnEDU)的参数仅在系统GMM估计方程中显著为正,说明控制内生性后,人力资本水平提高显著推进了人口城市化水平。这意味着教育水平的提高有利于提升居民自身素质及其接受新知识和先进技术的能力,增强其在城市稳定就业和生存能力。而交通条件(lnTRA)的改善并未得到与理论预期一致的作用效果,反而抑制城市化推进。这意味着,城市化进程中,我国多数地方政府在基础设施建设及新城新区、开发区和工业园区开发中存在盲目扩张现象,导致建成区人口集聚水平偏低,人口城市化与土地城市化发展严重不协调。控制自相关、异方差及内生性后,环境质量(lnENV)参数估计未通过显著性检验,说明单纯依靠改善环境质量以推进城市化的策略成效甚微。

其次分析国际、国内市场需求及全要素生产率对我国城市化的影响。各方程中全要素生产率(lnA)的参数估计结果与理论预期完全一致,均显著为正,说明技术进步有助于提高劳动生产率、促进产业结构升级,吸引人口向城市集聚,进而推动城市化发展。国际市场需求的参数估计在各方程中均显著为正,说明进一步扩大开放依然有助于城市化推进。尽管国际经济危机以来,受外需萎缩冲击,我国外向型经济发展速度减缓,但本文估计结果显示,依托国际市场推进产业集聚、加快外向型经济发展,对于推进以人为核心的城市化依然具有重要潜力。国内市场需求的参数估计在固定效应、FGLS和系统GMM模型中显著为正,说明在控制了固定效应、自相关、异方差和内生性后,国内市场潜力的参数估计趋于合理。该估计结果意味着,我国城市化进程中,城市间已形成密切的市场关联效应。各城市通过市场的互动和联合,扩大国内市场需求的空间尺度,从而对不同地区城市化均产生了明显的规模经济效应和协同效应。而从内外市场与技术进步对城市化的作用效果来看,技术进步的作用更优于内外市场的规模经济效应。

3. 考虑内外市场需求及技术进步交叉作用的估计结果

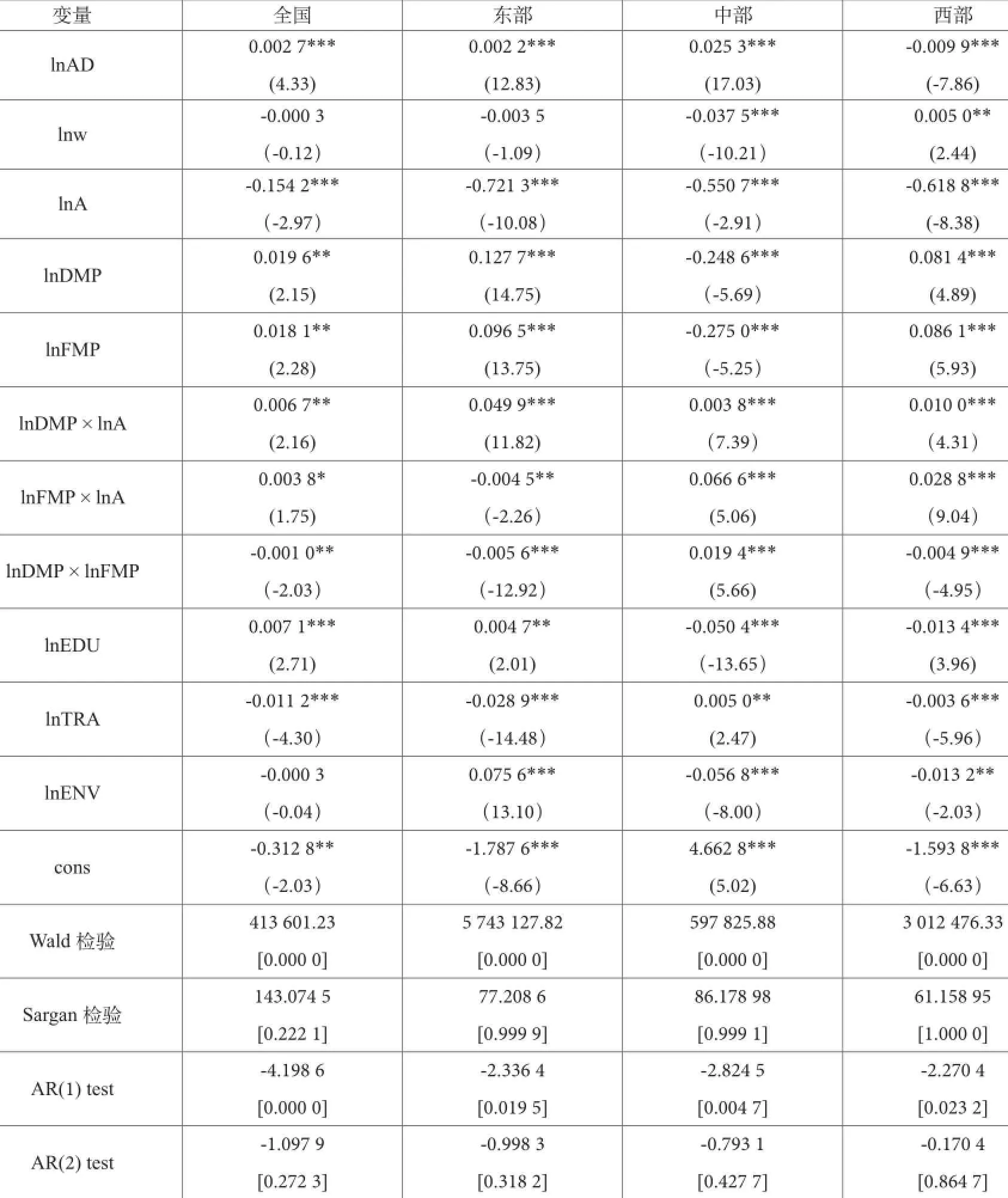

理论分析显示,国际、国内市场不仅可能通过推进技术进步对城市化产生影响,而且可能存在联动效应,即内外市场需求在城市化进程中可能存在互补性。由于人口城市化是扩大内需的主要来源,充分利用国际市场及其资源有效推进城市化,可能有助于构筑城市化推进中内外市场的联动机制。但内外市场的这一互动影响是否真的存在,还有待于进一步的实证检验。为此,本文采用系统GMM法进一步对式(13)进行估计。此外,由于我国各地区在产业结构、经济空间分布及其面临的国际、国内市场距离和环境等存在较大差异,且这种差异可能会导致国内外两市场需求在不同地区作用的异质性,因此,本文还对东、中、西三个地区的样本分别进行系统GMM估计①根据2005年全国经济普查对东中西部地区的划分标准,我们把全国分成东、中、西三个地区。东部地区包括北京、福建、广东、海南、河北、江苏、辽宁、山东、上海、天津和浙江11个省市,中部地区包括安徽、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江西和山西8个省份,西部地区包括广西、贵州、内蒙古、宁夏、青海、陕西、甘肃、四川、新疆、云南和重庆11个省份。。表4为全国及分地区包含内外市场需求及技术进步交叉作用的系统GMM估计结果。其中,wald检验、Sargan检验、AR (1)和AR(2)的检验结果表明,模型内生变量的控制是合理的,其估计结果是可取的。

表4 全国及分地区包含内外市场需求及技术进步交叉作用的系统GMM估计结果

首先简要介绍加入国内市场、国际市场与全要素生产率的交叉项后,各变量的参数估计结果。产品多样化的参数估计在全国方程与东中部方程中依然显著为正,但在西部方程中却显著为负。这说明全国整体和东中部地区人口城市化显著受益于产品多样化水平的提升;而西部地区由于产品多样化水平较低,不仅难以有效吸引人口向城市集聚,还不利于厂商从上下游关联企业中获利,并可能存在与其他同类行业厂商恶性竞争,加速要素成本上升,抑制企业发展和劳动就业,进而不利于城市化。劳动工资的参数估计在全国方程和东部方程估计结果与表3一致,但在中部方程显著为负,在西部方程显著为正,说明东部地区提高劳动工资水平对其城市化的正负作用相抵,而在中部地区工资水平提高通过吸引劳动力集聚而对城市化的推力小于因厂商成本提高对城市化的阻力,西部地区则正好相反。这提醒我们,单纯依靠廉价劳动力推进产业发展和城市化的策略在中部地区难以为继,而西部地区依然存在较大人口红利,进而可利用其廉价劳动力禀赋优势推进城市化。从人力资本的参数估计来看,东部地区通过提高劳动力资本水平有助于进一步推进城市化,而中西部城市增加人力资本投入反而不利于当地城市化的顺利推进,其原因可能在于中西部地区提升人力资本的努力可能更多地为东部地区城市化做贡献,即中西部高素质人才可能更多地流向经济发达的东部地区,而非留在本地。交通基础设施的参数估计在全国方程和东西部方程显著为负,而在中部地区显著为正,意味着我国东部和西部地区基础设施建设存在盲目扩张、城镇土地粗放利用现象,而在中部地区较为完善的基础设施建设则有助于人口城市化推进。环境质量对城市化的作用在中西部地区显著为负,东部显著为正,而全国层面依然不显著,说明东部地区进一步完善城市环境有望吸引更多人口在城市集聚,而中西部工业发展依然较为滞后,单纯依靠环境改善无法有效驱动城市化,需进一步夯实产业基础,以工业化推进城市化。

其次,分析国内外市场需求及全要素生产率对城市化的参数估计结果。从全国方程的参数估计来看,内外市场需求及其与技术进步交叉项的估计结果依然显著为正,这意味着国际和国内市场需求显著改变着城市化进程中的技术进步路径。与国内外市场联系愈密切的城市,拥有更高的市场化和市场一体化水平,愈有利于与其他地区形成共同市场规则和商业规范以及共担风险的网络体系,从而为技术进步提供有效市场保障机制,推进劳动生产率和城市化水平提高。同时,技术进步水平提高也有助于扩大国内市场的空间尺度,通过深化市场广度与深度,充分发挥国内市场的规模经济效应,提高人口城市化水平。国际、国内市场交叉项(lnDMP×lnFMP)的参数估计显著为负,意味着城市化推进中,国内、国际市场整体上并未呈现预期的相互作用趋势,而是具有明显的替代性。这一结果与孙军(2009)所持观点基本相符。孙军(2009)认为当本国外部地区对本地产品采取歧视性政策并造成市场分割时,国外市场将可能替代国内市场,而当国外市场受到限制,国内市场并无明显市场分割时,国内市场将替代国际市场。近年来受全球经济危机及产业格局变化影响,我国外部市场环境每况愈下。与此同时,已有研究显示国内最终商品市场分割现象已趋于缓解(韩峰、柯善咨, 2012)。这意味着我国现阶段城市化进程中很可能存在以国内市场替代国际市场趋势,以期通过扩大内需实现产业发展和城市化推进。

以下分析各地区的参数估计结果。从东部方程的估计结果来看,国内与国际市场交叉项显著为负的参数估计意味着东部地区城市化进程中存在以国内市场替代国际市场趋势。国内市场潜力与技术进步交叉项显著为正的参数估计以及国际市场潜力与技术进步交叉项显著为负的系数,说明国内市场与技术进步之间存在互动影响,但进一步对外开放却不利于技术进步水平的提高。其原因可能在于东部地区邻近国际市场,经过三十多年的对外开放,已充分利用了国际市场潜力,其外向型经济发展可能已趋于成熟,急需转型升级。若继续从国际市场引进类似技术,则不仅不利于产业发展和结构升级,反而会加大经济运行成本和风险,造成资源浪费和生产率损失。赖明勇等(2005)指出最适宜的技术引进应当是引进最能发挥本国生产潜力、与本国技术吸收能力相匹配且有效提升本国经济结构的亟需技术。国际市场对我国东部地区技术要素的配置乏力,使得我国东部地区制造业总是难以摆脱以资源、劳动密集型模式参与国际分工的局面,无法有效提升和优化产业结构,也就无法使先进技术与城市化进程深度结合,有效推进城市化。

从中部地区估计结果来看,国际、国内市场潜力与技术进步的交叉项系数显著为正,说明中部地区国际、国内市场发展明显增强了技术进步在城市化进程中的作用。一方面,国内市场空间规模扩展和市场一体化水平提升通过提供有效的内部市场保障,促进资源、要素在地区间的优化配置,提升城市化进程中技术进步水平;另一方面,与东部地区相比,中部地区发展较为滞后,积极对外开放有助于吸引技术较为先进的外部资本为当地服务,并通过人才和企业聚集提升对外开放的技术溢出效应,利用“以市场换技术”的开放升级战略推进城市化。中部地区国内市场潜力与国际市场潜力的交叉项系数显著为正,说明中部地区城市化进程中,国内、国际市场的作用具有互补性,即国际和国内市场对城市化的推进作用均将因国际国内市场一体化水平的提升而得到强化。

西部地区估计结果与全国方程基本一致,国内、国际市场潜力及其与技术进步交叉项参数估计均显著为正,而内外市场交叉项系数则显著为负。这意味着西部地区对内对外开放均加强了技术进步对城市化的作用效果,但国际、国内市场对城市化的作用却存在替代性。西部地区由于城市分布较分散,市场空间分布受限,地区间运输成本较高,使得经济发展在国内市场需求中只能依靠本地需求,因而导致国内市场需求在西部各城市间关联效应偏弱。而与有限的国内市场需求相比,西部地区城市可通过陆路与邻国展开贸易、扩大外部需求。本文估计结果显示,提高西部地区与周边邻国的贸易往来密切度有助于城市化进程中规模经济效应的充分发挥。2000~2012年,西部地区平均贸易量增长1 000%,分别比东部和中部地区高出295%和212%(2013年中国统计年鉴),因而在西部推进城市化中可能存在以国际市场替代国内市场的倾向。

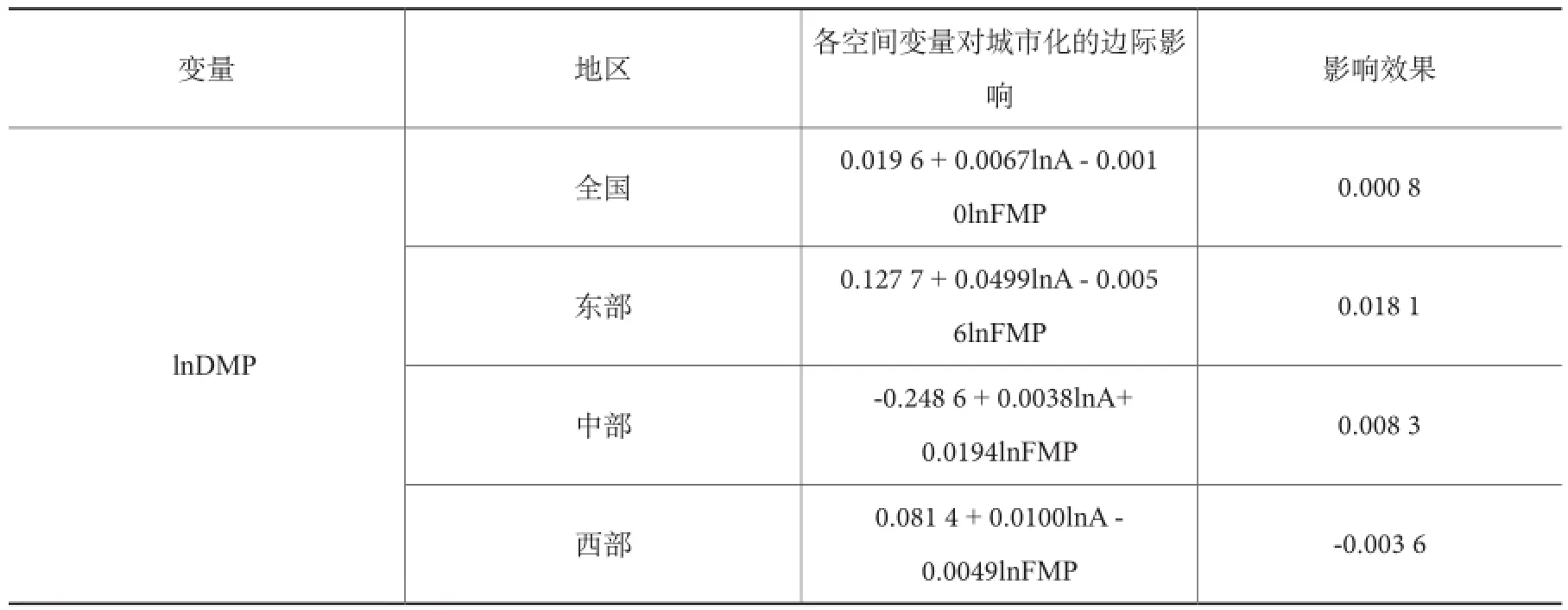

为进一步分析内外市场与全要素生产率对我国城市化的影响及各地区的影响差异,我们将全国和东、中、西部地区方程分别对国内市场潜力、国际市场潜力以及全要素生产率求偏导数,从而得到各变量对全国及各地区城市化的综合影响(表5)。各变量对城市化的综合影响效果分别采用全国整体和各地区的lnDMP、lnFMP以及lnA均值进行测算。

表5 全国及各地区国内、外市场与全要素生产率对城市化的综合影响效果

(续表)

全国层面的内、外市场及全要素生产率对城市化综合影响的测算结果与表3的检验结果基本一致,国际、国内市场潜力及技术进步均有助于城市化推进,且技术进步的作用效果最佳。从分地区层面来看,国内市场需求对城市化的作用效果由东向西依次递减,但对西部地区作用为负。其原因可能在于,一方面,我国东部地区市场一体化水平较高,且城市密集、城市间交通便利,对城市化具有明显的空间规模经济效应,而越往内陆地区,由于城市分布趋于分散,运输成本和交易成本较高,城市间市场的联动效应不及东部地区。另一方面,中西部地区尤其是西部地区城市间市场的空间协同障碍还可能与地方保护主义有关的制度因素有关。黄玖立和李坤望(2006)的研究发现,内地省区的保护主义显著影响着产业的空间布局。中西部地区显著的地方保护主义降低了城市间需求关联效应对产业空间布局的影响,从而难以在空间上形成不同城市市场相互促进与联动的状态,降低了国内市场的规模经济效应。而从国际市场与技术进步的综合影响来看,国际市场与技术进步对城市化的影响效果在中部地区最大,西部次之,而东部最小。这意味着东部城市已经比较充分地利用了国际市场潜力和已有生产技术,逐步消化了比较优势,难以继续依赖国际市场和已有成熟技术推进城市化。中部城市由于发展较晚,土地、劳动力和其他要素成本优势仍然比较明显,在国际产业分工和产业技术升级中有逐渐承接和取代东部城市成熟产业功能的趋势,城市化推进因此受益。而西部地区在西部大开发和“丝绸之路经济带”发展战略带动下,其对外开放和技术进步速度正在逐渐赶超东部相对发达地区。此外,从国际、国内市场潜力对东西部城市化的综合影响中还可以发现,东部地区国内市场影响明显大于国际市场,而西部地区尽管国际市场的影响显著为正,但国内市场作用却为负。这也印证了我国目前城市化进程中,可能存在着东部地区以国内市场替代国际市场,而西部地区以国际市场替代国内市场的倾向。

六、结论与启示

本文在新经济地理理论框架下建立理论和计量模型,采用系统GMM方法探讨了2003~2012年我国283个地级及以上城市国际、国内市场需求及技术进步对我国及各地区城市化的影响机制。结果显示,国际、国内市场潜力及技术进步均有助于城市化推进,且技术进步的作用效果更为明显;国内市场对城市化作用由东向西依次递减,但对西部地区作用为负;国际市场与技术进步对城市化的影响效果均在中部地区最大,西部次之,而东部最小。国际、国内市场发展明显增强中西部地区技术进步在推进城市化中的作用;而在东部地区城市化进程中,国际和国内市场对技术进步作用效果的影响却不尽一致,表现为国内市场通过提升技术进步水平推进了东部地区人口城市化,而国际市场则弱化了技术进步在该地区城市化中的作用。国际和国内市场对城市化的影响整体存在替代性,但分地区的估计结果显示,在中部地区表现为互补性,而在东部和西部地区为替代性。进一步从国际、国内市场对东西部城市化的综合影响中还可以发现,我国目前城市化进程中,东部地区可能存在着以国内市场替代国际市场,而西部地区以国际市场替代国内市场的倾向。

本文研究结果对各地区有效利用国内外市场需求推进人口城市化具有明显的政策含义:其一,由于国际、国内市场潜力及技术进步均有助于城市化推进,且技术进步的作用效果更为明显,因而人口城市化的有效推进既需要完善的国内外市场机制的保障,又需要积极推进技术进步,以技术创新和转型升级作为重要推动力。一方面,在不失时机扩大对外开放前提下,努力实现国内城市市场间的互动和联合,在空间上构筑城市化推进中需求关联机制,进一步发挥内外市场的规模经济效应;另一方面,在有效市场机制保障下积极推进技术研发和创新,变要素推动为创新驱动,通过经济结构转型升级为城市化注入不竭动力。

其二,由于国内市场均明显增强了各地区技术进步在城市化进程中的作用,而国际市场尽管强化了中西部城市化进程中技术进步的作用效果,但却弱化了东部地区技术进步的作用。可见,在城市化进程中各地区技术进步受到内外市场的影响存在差异,因此各地区应制定符合本地实情的差别化技术发展战略。从国内市场来看,各地区应促进国内市场一体化、扩大国内市场的空间尺度,这不仅有利于发挥城市化进程中的规模经济效应,还有利于提高各地区全要素生产率和技术进步水平,有助于城市化进程中规模经济效应和技术进步效应的有效融合与协同推进。从国际市场来看,东部地区继续承接现有国际技术转移已无法进一步实现产业转型和城市化顺利推进,只有主动推进经济结构转型,并积极引进与结构转型升级相匹配的先进技术,方能在新一轮技术变革和国际分工中获得发展机遇,进一步推进城市化;中西部地区由于起步较晚,城市化相对滞后,应借助当前“丝绸之路经济带”建设的有利契机进一步与邻邦扩大经济贸易往来,真正实现“以市场换技术”的开放升级战略,进而以国际市场和技术进步双重驱动力推进城市化。

其三,由于国际和国内市场对城市化的影响在中部地区表现为互补性,而在东部和西部地区为替代性,因此各地区城市化进程中,应采取差异化的内外市场发展策略。对于中部地区,城市化推进应充分利用内外市场的联动效应,在不断开拓国际市场的同时,加大对内开放并积极消除地方保护主义和恶性竞争行为,与周边地区建立密切的贸易关系与合作关系,实现国内市场一体化与国际市场开拓的协同共进;对于东部地区,由于存在以国内市场替代国际市场趋势,应在城市化进程中尽量避免过分夸大国内市场作用而排斥国际市场的倾向,要在保持现有国际市场地位基础上统筹兼顾国内市场,综合国际、国内市场需求变化合理配置资源和要素,实现产业转型升级,进而有效推动城市化发展;而西部地区城市化进程中,由于存在以国际市场替代国内市场倾向,应防备各城市政府出于自身利益最大化考虑,在与其他城市竞争中人为设置壁垒、过分依赖国际市场而忽视内部市场的行为,即应在与陆路邻邦扩大经济贸易往来的同时,通过互联互通推进国内市场与国际市场的联动发展,实现各地区城市化的持续、稳定、协调推进。

[1] 陆铭. 建设用地使用权跨区域再配置:中国经济增长的新动力[J]. 世界经济,2011(1): 107-125.

[2] 陆铭. 为什么要让市场发挥决定性作用——对中国经济发展的纠偏[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版),2014,2(22): 10-14.

[3] 裴长洪,彭磊,郑文. 转变外贸发展方式的经验与理论分析——中国应对国际金融危机冲击的一种总结[J]. 中国社会科学,2011(1): 77-87.

[4] 赵永亮. 中国内外需求的市场潜力研究——基于工资方程的边界效应分析[J]. 管理世界,2011(1): 20-29.

[5] Romer, P., 1986, “Increasing Returns and Long-Run Growth.” Journal of Political Economy, 94(5), pp. 1002-1037.

[6] 梁琦. 分工、集聚与增长[M]. 商务印书馆, 2009.

[7] Krugman P. , 1991, “Increasing Returns and Economic Geography”, The Journal of Political Economy, 99(3):483-499.

[8] Crozet M., 2000, Do Migrants Believe in Market Potential, Universite de Paris I .

[9] 桑瑞聪,刘志彪,王亮亮. 我国产业转移的动力机制:以长三角和珠三角地区上市公司为例[J]. 财经研究,2013(5): 99-111.

[10] 黄玖立,黄俊立. 市场规模与中国省区的产业增长[J]. 经济学季刊,2008,7(4): 1317-1334.

[11] 潘文卿. 中国的区域关联与经济增长的空间溢出效应[J]. 经济研究,2012(1): 54-65.

[12] 韩峰,阳立高. 内外市场需求、产品多样化与劳动生产率——基于中国城市面板数据的实证分析[J]. 财经研究,2014,40(1): 25-39.

[13] 石敏俊,赵墨,金凤君. 中国地级行政区域市场潜力评价[J]. 地理学报,2007,62(10): 1063-1072.

[14] 孙巍,唐绍祥,李何. 市场化进程对地区工业经济发展的作用机理研究[J]. 数量技术经济研究,2005(11): 68-77.

[15] 徐康宁,冯伟. 基于本土市场规模的内生化产业升级—技术创新的第三条道路[J]. 中国工业经济,2010(11): 58-67.

[16] 张国胜. 本土市场规模与产业升级:一个理论构建式研究[J]. 产业经济研究,2011(4): 26-35.

[17] 刘和东. 国内市场规模与创新要素集聚的虹吸效应研究[J]. 科学学与科学技术管理,2013(7): 105-112.

[18] 袁冬梅,魏后凯. 对外开放促进产业集聚的机理及效应研究——基于中国的理论分析与实证检验[J]. 财贸经济,2011(12): 120-126.

[19] 刘修岩, 吴燕. 出口专业化、出口多样化与地区经济增长——来自中国省级面板数据的实证研究[J]. 管理世 界,2013(8): 30-40.

[20] Feder G.,1983, “ On Exports and Economic Growth”, Journal of Development Economics,12(1):59-73.

[21] 范红忠. 有效需求规模假说、研发投入与国家自主创新能力[J]. 经济研究,2007(3):33-44.

[22] 冼国明,严兵,张岸元. 中国出口与外商在华直接投资——1983-2000年数据的计量研究[J]. 南开经济研究,2003(1): 45-48.

[23] 孙浦阳,武力超. 基于大推动模型分析外商直接投资对城市化进程的影响[J]. 经济学家, 2010(11): 66-74.

[24] 刘再起,徐艳飞. 对外贸易、市场整合与地区经济增长——基于bootstrap面板因果检验[J]. 世界经济研究,2013(3): 22-38.

[25] 黄玖立,李坤望. 出口开放、地区市场规模和经济增长[J]. 经济研究, 2006(6): 27-38.

[26] 柯善咨,郭素梅. 中国市场一体化与区域经济增长互动:1995-2007年[J]. 数量经济技术经济研究,2010(5): 62-72.

[27] 韩峰,柯善咨. 追踪我国制造业集聚的空间来源:基于马歇尔外部性与新经济地理的综合视角[J]. 管理世界,2012(10): 55-70.

[28] 张颖熙,夏杰长. 区域市场开放与地区服务业增长——基于省级面板数据的动态分析[J]. 产业经济研究,2013(5): 35-44.

[29] 孙军. 地区市场潜能、出口开放与我国工业集聚效应研究[J]. 数量经济技术经济研究,2009(7): 47-60.

[30] 赵增耀,夏斌. 市场潜能、地理溢出与工业集聚——基于非线性空间门槛效应的经验分析[J]. 中国工业经济,2012(11): 71-83.

[31] 刘力,黄虎波. 内外联动、区域合作与广东省外源性经济转型的研究[J]. 国际贸易问题,2010(5): 47-52.

[32] 柯善咨,向娟. 1996-2009年中国城市固定资本存量估算[J]. 统计研究,2012,29(7): 19-24.

[33] 赖明勇,包群,彭水军,张新. 外商直接投资与技术外溢:基于吸收能力的研究[J]. 经济研究,2005(8):95-105.

[34] 黄玖立,李坤望. 对外贸易、地方保护和中国的产业布局[J]. 经济学季刊,2006,5(2): 733-758.

[35] Head K, Mayer T., 2004, “Market potential and the location of Japanese investment in the European Union”, Review of Economics and Statistics, 86(4): 959-972.

[36] Harris C D. ,1954, “The Market as a Factor in the Localization of Industry in the United States”, Annals of the association of American Geographers, 44(4): 315-348.

[37] Krugman P. A , 1992, Dynamic Spatial Model, National Bureau of Economic Research.

[38] Fujita M, Krugman P. , 1995, “When is the Economy Monocentric?: von Thünen and Chamberlin Unified”, Regional Science and Urban Economics, 25(4):505-528.

[39] Hanson H. G. ,2005, “Market Potential, Increasing Returns and Geographic Concentration”, Journal of International Economics, 67(1):1-24.

[40] Li J, Qiu L D, Sun Q., 2003,“Interregional Protection: Implications of Fiscal Decentralization and Trade Liberalization”, China Economic Review, 14(3): 227-245.

[41] Griliche,Z. , Schmookler. ,1963, “Inventing and Maximizing”, American Economic Review,53:725-729.

[42] Kleinknecht A, Verspagen B., 1990, “Demand and Innovation: Schmookler Re-examined”, Research Policy , 19: 387-394.

[43] Mowery D, Rosenberg N., 1979, “The Influence of Market Demand upon Innovation: A Crucial Review of Some Recent Empirical Studies”, Research Policy, 8: 102-153.

[44] Helpman E, Krugman P R., 1985, Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy, MIT Press.

[45] Krugman P R, Venables A J., 1995, “Globalization and the Inequality of Nations”, The Quarterly Journal of Economics, 110(4): 57-80.

[46] Kunst R M, Marin D. ,1989, “On exports and productivity: a causal analysis”, The Review of Economics and Statistics:699-703.

[47] Young A., 1991, “Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade”, The Quarterly Journal of Economics, 106(2): 369-405.

[48] Ge Y, 2009, “Globalization and Industry Agglomeration in China”, World Development, 37(3): 550-559.

[49] Blomström M, Persson H. , 1983, “ Foreign Investment and Spillover Efficiency in an Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industry”, World development, 11(6): 493-501.

[50] Blomström M. , 1986, “Foreign Investment and Productive Efficiency: the Case of Mexico”, The Journal of Industrial Economics: 97-110.

[51] Cuadros A, Orts V, Alguacil M. , 2004, “Openness and Growth: Re-examining Foreign Direct Investment, Trade and Output Linkages in Latin America”, Journal of Development Studies, 40(4): 167-192.

[52] Redding S. , A. J. Venables. , 2004, “Economic Geography and International Inequality”, Journal of International Economics,62:53-82.

[53] Glaeser, E.L., Kallal, H.D. , Scheinkman,J.A.et al.,1992, “Growth in Cities”, Journal of Political Economy, 100(6): 1127-1152.

[54] Henderson J.V., A.Kuncoro , M.Turner. ,1995, “Industrial Development in Cities”, Journal of Political Economy, 103: 1067-1090.

[55] Hoyt H. A., 1939, “Development of Economic Base Concept”, Land Economics, 1:182-187.

International and Domestic Market Demand, Technology Progress and Population Urbanization: Empirical Analysis Based on Panel Data of Cities in China

Han Feng1, Jiang Zhu-qing2

(1.Institute of Auditing Science, Nanjing Audit University, Nanjing 211815,China; 2. Academic Committee, Nan Jing Audit University, Nanjing 211815, China)

Under the background of intensified conflicts of China’s excess production capacity and reduced international market demand, the expansion of domestic demand and realization of the interaction of internal and external market has become an important force to promote the urbanization quality. Based on the framework of new economic geography, this paper builds theoretical and econometric model to make a study on the effects of the international and domestic market and technology progress on urbanization of 283 ground and above cities using the method of system GMM during the year 2003~2012. The results find that, the domestic and international markets and technology progress have significantly enhanced the urbanization, and the effect of technology progress is more obvious. The effect of domestic market on urbanization is decreasing from east to west, and the effect in the western region is negative. The effects of international market and technology progress are largest in the central region, second in the west, and the minimum in the eastern region. The domestic market significantly strengthens the effect of technology progress on urbanization of all regions. The international market has strengthened the effect of technology progress on urbanization in the central and western region, but weakened the effect of which in the eastern region. Domestic market is complementary to the international market in central region, while domestic market is substitute for international market in the eastern and western region.

Domestic Market Potential; International Market Potential; Technological Progress; Population Urbanization

F710

A

2095-7572(2017)02-0067-20

〔执行编辑:秦光远〕

2017-1-20

国家自然科学基金项目“适宜性产业集聚视角下的人口城镇化空间推进机制研究”,编号:71603124;江苏省自然科学基金项目“产业集聚驱动人口城镇化区际协同发展的空间机制研究”,编号:BK20161054;江苏省高校自然科学基金项目“长江经济带生产性服务业协同集聚的碳减排效应研究”,编号:16KJB610009;江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养项目。

韩峰(1984— ),男,山东邹平人,经济学博士,南京审计大学政治与经济研究院讲师,研究方向为区域经济、应用计量经济;

姜竹青(1989— ),女,湖南长沙人,南京审计大学教务委员会,研究方向为区域经济和产业经济。