国槐根茎腐烂病病原菌的形态与分子鉴定1)

2017-06-05王桂清曾路马迪张赛荆晓东

王桂清 曾路 马迪 张赛 荆晓东

(聊城大学,聊城,252059)

国槐根茎腐烂病病原菌的形态与分子鉴定1)

王桂清 曾路 马迪 张赛 荆晓东

(聊城大学,聊城,252059)

为了确定引起国槐根茎腐烂病的病原菌种类,以国槐(SophorajaponicaLinn.)典型根茎腐烂病病株为试材,采用组织分离法获得纯菌株,并对所得菌株进行致病性测定、形态学鉴定及rDNA-ITS序列分析,研究了国槐根茎腐烂病的病原菌种类。根据24个菌株的培养性状和形态特征,鉴定所分离菌株均为镰刀菌。致病性测定表明,24个菌株均能侵染寄主树皮组织使其腐烂变黑褐色。在GenBank序列数据库中,24个菌株的DNA序列分别与多隔镰刀菌(Fusariumdecemcellulare)、层生镰刀菌(F.proliferatum)、木贼镰刀菌(F.equiseti)、F.keratoplasticum和腐皮镰刀菌(F.solani)的ITS序列同源性为99%~100%。

国槐;根茎腐烂病;镰刀菌;形态鉴定;分子鉴定

国槐(SophorajaponicaLinn.)原产于中国的北部,又叫中华槐,是我国特有的树种之一,也是城乡良好的遮阴树、行道树、园林绿化树种。但近年发现,聊城市及周边几个市区的成年国槐由于根茎腐烂而大面积树势衰弱甚至死亡。2016年3月,笔者在聊城东昌府区对国槐生长势进行了调查,共调查国槐5 861棵,其中衰弱的有638棵,死亡的有210棵(东昌路、花园路较严重),衰弱死亡的比例达到了14.5%。若继续发展下去,将给当地的园林绿化造成严重威胁,对生态景观造成严重影响。为了明确引起国槐根茎腐烂的原因及致病菌的种类,本试验对聊城市区不同地点的国槐腐烂病样进行采集,分离纯化,柯赫氏法则验证,并从形态学、分子生物学方面对分离菌进行了鉴定,明确了主要的致病菌种类,为国槐根茎腐烂病的防治及相关研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 病样的采集

国槐腐烂病病样采集地点是聊城市城区,寄主为20年生左右的行道用树国槐,观察被害症状后,采集病样。共采集市区主要街道的10个地点,共10组病样。

1.2 病原菌的分离与纯化

病原菌的分离以PDA培养基作为基本培养基,采用常规组织分离法进行,于恒温培养箱中,(25±1)℃,培养4~7 d。待长出菌落后,从菌落边缘挑取微量菌丝多次转接纯化[1],个别菌株采用单孢分离法进行纯化。纯化后接种于PDA斜面试管中,冰箱中4 ℃保存,待用。

1.3 病原菌的致病性测定

于3月底树木开始发芽时,选取苗圃中生长正常的国槐2年生幼苗,移栽入盆,采用根茎部切伤接种法[2]进行致病性测定(成年国槐不便于试验,为了方便试验和观察,采用国槐幼苗,只证明分离菌是否能致病)。利用灭过菌的昆虫针对根茎进行人工造伤,接种在PDA上培养7 d的菌片,纱布保湿,5次重复,设PDA为空白对照。然后将接种后的植株置于室温下培养,及时观察记载发病时间和病斑大小,拍照记录。从发病组织上再次分离病原菌,比较前后两次分离得到的病原菌菌落形态、色泽和孢子等特征是否一致,进行柯赫氏法则验证。

1.4 病原菌的形态观察

国槐腐烂病病原菌鉴定,主要根据培养性状、孢子及菌丝体的显微观察、生长速率几个方面,并结合相应的真菌鉴定手册进行鉴定[3-4]。

培养性状观察:比较不同菌株在PDA培养基上培养性状的特点,包括菌落的形态、凸起程度、有无晕圈、菌丝的疏密程度、是否产生色素等几个方面。

孢子及菌丝体显微观察:挑取不同菌株的菌丝体于干净的载玻片上,制成临时玻片,利用BX51-Olympus显微镜在10×40倍镜下观察菌丝及孢子的形态、隔膜的有无及隔膜数量等,并进行显微照相。

1.5 病原菌的rDNA-ITS序列分析

基因组DNA的提取:采用PD培养液对分离菌进行培养,每瓶装培养液100 mL,接种15个菌片,(25±1)℃,150 r·min-1恒温震荡培养6 d,抽滤,挑除菌片,获取菌丝,干燥。准确称取0.1 g菌丝,液氮研磨,用真菌基因组DNA 快速抽提试剂盒(生工生物工程(上海)股份有限公司)进行DNA 提取,用紫外/可见分光光度计检测样品DNA的浓度和纯度。

rDNA-ITS序列扩增及测序:采用真菌ITS扩增通用引物ITS1(5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′)和ITS4(5′-TCCTCCGCTTATTGATATG-3′),对供试真菌基因组DNA 进行PCR扩增。

PCR反应体系:模板DNA(约30 ng)1 μL,10×Buffer 5 μL,dNTP(10 mmol·L-1)4 μL,引物ITS1和ITS4各1 μL(10 μmol·L-1),TaqDNA聚合酶(2.5 U·μL-1)0.7 μL,ddH2O 37.3 μL,共50 μL。

PCR反应:预变性(95 ℃,5 min)→变性(95 ℃,30 s)→退火(54.5 ℃,30 s)→延伸(72 ℃,1 min)→修复延伸(72 ℃,10 min)→终止反应(4 ℃,∞),33 个循环。

PCR扩增产物以不含有EB的质量分数为1.5%的琼脂糖凝胶电泳(电泳缓冲液为50×TAE,电压为4 V·cm-1),2.5% EB的染色液中染30 min左右,并用凝胶成像系统检测拍照记录,得到目的条带后,将PCR扩增产物送生工生物工程(上海)股份有限公司测序。用所获菌株的rDNA-ITS序列在NCBI网站上经BLAST与GenBank数据库中已知序列进行序列比对,利用MEGA7构建系统发育树,确定病原菌的种类。

2 结果与分析

2.1 国槐根茎腐烂病的发病症状

发病部位主要为植株的根茎、主根及部分侧根的韧皮部和木质部之间的组织,病健交界处分界明显,病部腐烂,组织变褐,韧皮部和木质部分离,国槐的输导组织受到破坏,导致养分和水分无法运输,树冠部分得不到充分的养分,叶子逐渐变黄,然后干枯,直至整株枯死。

2.2 病原菌的形态

通过对采集的10个地点的24个病样进行分离纯化,共分离得到24个菌株,其中从发病的根部得到11个菌株,编号以G开头(其中G4-3代表从第4份根部病样上分离到的第3个菌株);从根茎部分离得到13个菌株,编号以J开头(其中J7-7代表从第7份根茎部病样上分离到的第7个菌株)。

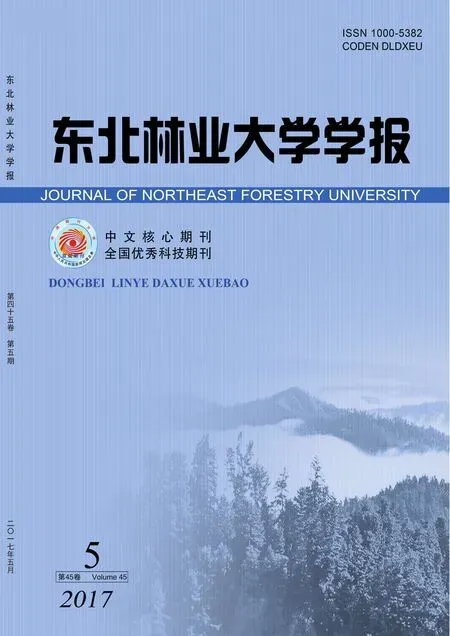

2.2.1 G1菌株的培养性状与形态特征

G1在PDA培养基上产生大量白色绒毛状、致密的气生菌丝,生长旺盛,单菌落圆形,呈均匀放射状(图1A),产生绛红色色素(图1B),PDA培养基上25 ℃培养4 d的菌落直径为3.3~3.5 cm。分生孢子2种类型:小型分生孢子,单细胞,无色,椭圆形或卵圆形,中央宽,两端稍窄,经常2个或3个连在一起;大型分生孢子多细胞,镰刀型,略弯曲,两端稍尖,6~8个隔(图1C)。菌丝暗褐色,分生孢子梗有隔,灰色(图1D)。

A.菌落形态;B.基物颜色;C.分生饱子;D.菌丝。

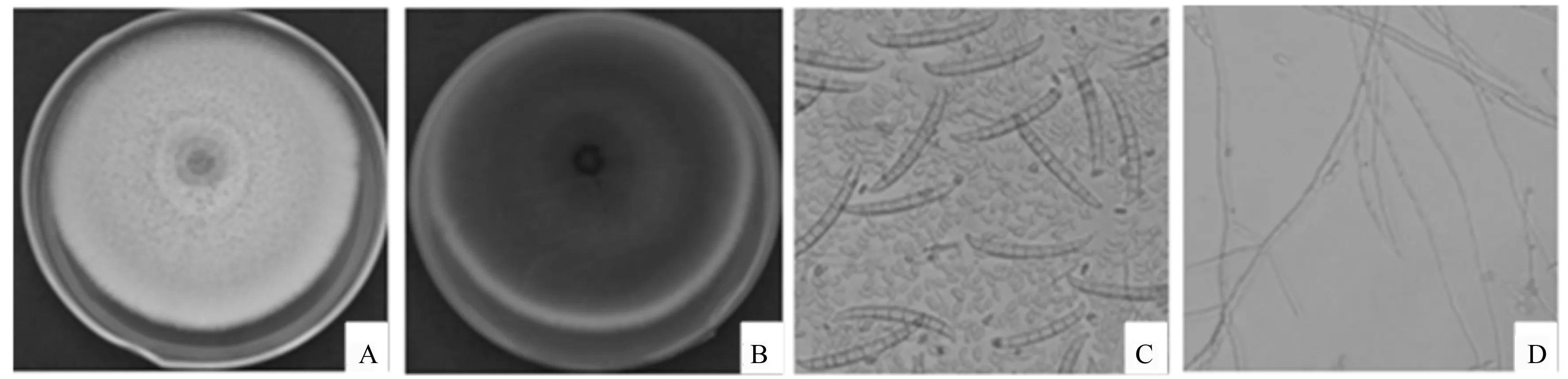

2.2.2 G2菌株的培养性状与形态特征

G2菌株单菌落圆形,呈均匀辐射状,气生菌丝羊毛状,生长旺盛(图2A),初期白色或淡紫色,基物紫色(图2B),PDA培养基上25 ℃培养4 d的菌落直径为4.4~5.0 cm,培养5 d左右,菌落由内到外形成明显的紫色、白色轮纹。小型分生孢子,单细胞,椭圆形、卵圆形、柱形等,中央宽,两端渐窄,稍尖或平齐,无色;大型分生孢子,镰刀形,较直、细长,3~5个隔膜(图2C)。菌丝有隔,分生孢子梗无色,有少量分枝,分枝呈锐角状(图2D)。

A.菌落形态;B.基物颜色;C.分生饱子;D.菌丝。

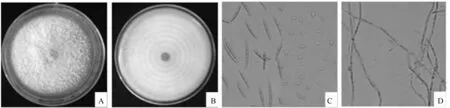

2.2.3 J7-7菌株的培养性状与形态特征

单菌落圆形,呈辐射状,在PDA培养基上产生大量的气生菌丝,浓密长绒状(图3A),初期菌丝体白色羊毛状,基物为浅粉色,后期基物逐渐变成棕黄色(图3B),呈海绵状,PDA培养基上25 ℃培养4 d的菌落直径为6.3~6.6 cm。分生孢子中型,新月形,大多有3个隔膜,顶端细胞弯曲,呈长喙状,中间细胞宽,下端细长,呈足状,未见小型分生孢子(图3C)。分生孢子梗灰褐色透明,可见内容物,细丝状(图3D)。

A.菌落形态;B.基物颜色;C.分生饱子;D.菌丝。

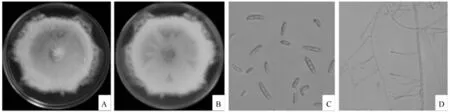

2.2.4 G4-3和G6菌株的培养性状与形态特征

由图4可见,菌落圆形,呈均匀辐射状,气生菌丝较密,白色棉絮状,外围一圈菌丝生长稀疏(图4A),基物黄褐色,部分变色,变色与不变色部分呈五角星状或呈扇形相间排列(图4B),PDA培养基上25 ℃培养4 d的菌落直径为3.2~4.6 cm。大型分生孢子,瓶状、梭状、棒状、肾状等,孢子较粗壮,1~3个隔膜;小型分生孢子卵圆形,无隔膜(图4C)。菌丝体大多粗壮,分生孢子梗呈不规则或规则树状分枝,分枝大多呈直角(图4D),后期颜色逐渐变深。

A.菌落形态;B.基物颜色;C.分生饱子;D.菌丝。

2.2.5 其余19个菌株的培养性状与形态特征

菌落圆形,奶油色,气生菌丝羊绒状或长絮状,白色或黄色(图5A),少数菌株菌落背面可产生淡粉红色素;基物表面肉色,基物不变色(图5B)。在PDA培养基上于25 ℃培养4 d,菌落直径为2.7~5.0 cm。小型分生孢子卵圆形或长椭圆形;大型分生孢子马特型,即大型分生孢子最宽处在孢子中线上部,两端较钝,顶细胞稍弯,基细胞钝圆形或足跟不明显,整个孢子形态较短、较胖,2~7个分隔,多数 3~5个分隔(图5C)。小型分生孢子梗单出长瓶状,大型分生孢子梗多为簇生,呈扫帚状长梗,偶尔单生长瓶状或菌丝状(图5D)。

根据24个菌株的培养性状和形态特征,初步鉴定所分离24个菌株均为镰刀菌(Fusariumsp.)。

2.3 病原菌的致病性

为了便于观察,在实验室内,利用2年生国槐苗,用根茎部切伤法对分离获得的24个菌株进行活体致病性检测,接种14 d以后接种部位开始表现症状,主要为病斑处韧皮部和木质部之间的组织腐烂变黑褐色,病健交界处明显,中央稍凹陷,且病斑不断扩展,但扩展的程度不同,接种40 d后的病部表现如图6。

(1)接种G1菌株后,病斑扩展较明显,呈干腐状,稍凹陷,病部纵向开裂明显,开裂部位稍隆起(图6A)。

(2)接种G2菌株后,病斑呈干腐状,以纵向扩展为主(图6B)。

(3)接种G4-3和G6菌株后,表现出明显的症状,且病斑不断向四周扩展,以纵向扩展为主。病斑黑褐色,病部稍凹陷,开裂明显,有白色凹陷的小点(图6C)。

(4)接种J7-7菌株后,症状明显,病斑周缘腐烂黑褐色,向四周扩展明显;病斑内缘凹陷,干腐状,不开裂,有少量白色凹陷的小点(图6D)。

(5)接种其余的19个菌株后,发病较其他菌株重,症状非常明显,病部腐烂,黑褐色,呈不规则状向四周扩展;病斑内缘稍凹陷,干腐状,不开裂(图6E)。

A.菌落形态;B.基物颜色;C.分生饱子;D.菌丝。

A.接种G1;B.接种G2;C.接种G4-3和G6;D.接种J7-7;E.接种其余菌株。

从发病组织上再次分离、纯化培养病原菌,其在PDA培养基上的培养性状及孢子特征均与接种前对应的菌株一致。

2.4 病原菌的分子生物学鉴定

用真菌ITS扩增通用引物对24个菌株进行rDNA-ITS 序列测定,获得有效序列长度均为550 bp左右,利用NCBI网站在GenBank上进行Blast比对,结果表明,G1菌株有效序列长度为548 bp,与登陆号为KM231809.1、KF918594.1、LC055814.1等20多个Fusariumdecemcellulare(多隔镰刀菌)序列的ITS序列同源性为99%~100%;G2菌株有效序列长度为535 bp,与登陆号为KP670435.1、FJ040179.1、EU151484.1等20个F.proliferatum(层生镰刀菌)同源性为100%;J7-7菌株有效序列长度为517 bp,与登陆号为JQ412109.1、KU204754.1、AY147368.1等35个F.equiseti(木贼镰刀菌)同源性为99%~100%;G4-3和G6菌株有效序列长度为550 bp左右,与登陆号为KC254052.1、KF255446.1、JN235224.1等21个F.keratoplasticum同源性为99%以上;其他19个菌株有效序列长度为546 bp左右,与登陆号为KF939490.1、KR997532.1、JX524022.1等50余个F.solani(腐皮镰刀菌)序列的ITS序列同源性为99%。利用MEGA7构建的24个菌株的系统发育树见图7。

以上鉴定结果表明,24个分离菌株分属于5种镰刀菌。多隔镰刀菌只包括菌株G1,层生镰刀菌只包括菌株G2,木贼镰刀菌只包括菌株J7-7,三者各占分离菌总量的4.17%;F.keratoplasticum包括菌株G4-3和G6,占总量的8.33%;腐皮镰刀菌共包括G4-1、G4-2、G5-1等19个菌株,数量多,占总量的79.17%。

致病性试验(图6)表明:从国槐根茎腐烂部位分离得到的5种镰刀菌均是腐烂病的致病菌。

3 结论与讨论

通过对聊城市区国槐根茎腐烂病样品的采集、分离、纯化和鉴定,明确了引起聊城地区国槐根部和茎部腐烂的镰刀菌有5种,分别为多隔镰刀菌、层生镰刀菌、木贼镰刀菌、F.keratoplasticum、腐皮镰刀菌,柯赫氏法则证明5种镰刀菌均是国槐腐烂病的致病菌;从分离菌株的数量看,腐皮镰刀菌菌株数最多,占优势,共19个,占总菌株数的79.17%。

图7 国槐根茎腐烂病病原菌系统发育树

真菌、线虫、细菌均可引起寄主植物根茎、插穗[5]等腐烂。镰刀菌属是非常重要的一类真菌,广泛存在于自然界,是真菌中较大的一个属,为重要的病原菌之一。经形态学特征观察、致病性测定及rDNA-ITS序列分析,确定了尖孢镰刀菌(F.oxysporum)为红豆杉根腐病、河北石家庄地区银杏根腐病的病原[6-7],镰刀属李瑟组层生镰刀菌为引起油茶根腐病的病原菌[8],丹参、洛阳牡丹和蝴蝶兰根腐病的主要致病菌为腐皮镰刀菌[9-11]。根腐病是槐树的主要病害之一[12],镰刀菌、丝核菌、腐霉菌等均可引起刺槐根腐病[13]。本研究结果表明,镰刀菌是引起国槐根茎腐烂病的主要致病菌,与前人的研究结果是一致的。

树木腐烂病是危害园林绿化阔叶树的重要病害,属弱寄生菌引起的典型寄主主导性病害,其病原菌在自然界普遍存在,潜伏期长,当寄主衰弱受伤、气候异常或生长不良时,寄主植株抗病性减弱,感病性增强,潜伏的病原菌侵染,迅速发病,轻者影响树木生长,重者造成树木死亡,有时会造成毁灭性的后果[14]。大多罹病树木既使当年没有死亡,以后也年年发病,致使树干局部木质部与韧皮部分离,长势衰弱,影响绿化、美化效果[15]。

本研究明确了引起国槐根茎腐烂病的镰刀菌至少有5种,是否还有其他种类的镰刀菌,有待于进一步分离鉴定;分离得到的5种镰刀菌的致病性强弱有待于通过测定毒素、致病酶系、致病力等进一步研究,以确定国槐根茎腐烂病的优势致病菌。

[1] 程丽娟,薛泉宏.微生物学实验指导[M].西安:世界图书出版公司,2000.

[2] SUMMERELL B A, SALLEH B, LESLIE J F. A utilitarian approach toFusariumidentification[J]. Plant Disease,2003,87(2):117-128.

[3] 魏景超.真菌鉴定手册[M].上海:上海科学技术出版社,1979.

[4] BOOTH C.镰刀菌属[M].陈其煐,译.北京:农业出版社,1988.

[5] 高克祥,郑均宝,钟继军.香椿插穗腐烂病病情和病因的研究[J].东北林业大学学报,1995,23(4):47-54.

[6] 谯天敏,罗蓉,朱天辉.南方红豆杉根腐病病原及其拮抗芽孢杆菌的鉴定[J].植物保护,2015,41(6):60-66.

[7] 刁朝蕾,王艳,刘桂林,等.银杏根腐病病原菌分离及防治药剂筛选[J].林业科技开发,2015,29(3):120-123.

[8] 李河,周国英,何末军.油茶根腐病病原菌分子鉴定及其生物学特性研究[J].西南林学院学报,2008,28(5):45-48,56.

[9] 袁孟娟,藏香银,韩军,等.丹参根腐病原菌的分离与鉴定[J].仲恺农业工程学院学报,2015,43(2):62-65.

[10] 成玉梅,赵丹,康业斌.牡丹根腐病病原的形态与分子鉴定[J].北方园艺,2015(16):116-119.

[11] 周亚丽.长春地区蝴蝶兰根腐病病原菌鉴定及化学防治效果研究[D].长春:吉林农业大学,2007.

[12] 王中林.金枝槐主要病虫害及其防控技术[J].科学种养,2016(4):32-33.

[13] 何永华.刺槐根腐病的研究[J].四川林业科技,1990,11(3):42-45.

[14] 曾大鹏.我国杨树病害的研究现状与防治[J].中国森林病虫,2002,21(1):20-26.

[15] 董希文,张志强,王丽敏,等.园林绿化树种烂皮病发生规律的研究[J].中国森林病虫,2006,25(4):11-15.

Morphological and Molecular Identification of theFusariumPathogen Causing Root Rot Disease of Chinese Scholartree//

Wang Guiqing, Zeng Lu, Ma Di, Zhang Sai, Jing Xiaodong

(Liaocheng University, Liaocheng 252059, P. R. China)//

Journal of Northeast Forestry University,2017,45(5):106-110.

WithSophorajaponicaLinn. root rot, the pathogens were isolated by tissue separation, tested by the standard Koch’s postulation methods, and identified by the methods of microscopy and molecules, and the pathogen species of Chinese scholartree root rot were studied. From the culture characters and morphological characteristics of the 24 strains, the isolated strains were identified asFusariumsp. These strains ofFusariumcould infectinvivoChinese scholartree barkes and make it black brown and rot. In GenBank sequence database, the DNA sequence homology of 24 strains withF.decemcellulare,F.proliferatum,F.equiseti,F.keratoplasticum, andF.solaniwere 99%-100%, respectively.

Chinese scholartree; Root rot disease;Fusariumsp.; Morphological identification; Molecular identification

1)山东省自然科学基金项目(ZR2012CL17);聊城市科技发展计划项目(2014GJH10);国家大学生创新创业训练计划项目(201610447025)。

王桂清,女,1968年12月生,聊城大学农学院,教授。E-mail:wangguiqing@lcu.edu.cn。

2016年8月30日。

S792.26;Q934.1

责任编辑:程 红。