中国佛教经塔写本流变考①

2017-06-05陈亚建南京大学金陵学院江苏南京210000

陈亚建(南京大学 金陵学院,江苏 南京 210000)

中国佛教经塔写本流变考①

陈亚建(南京大学 金陵学院,江苏 南京 210000)

经塔是中国佛教文化中一种罕见的写本形式,它们融图像和经书于一体,开创了中国历史上以文字集群来造型画像的先河。它的创作集多种佛教功德于一身,除传达宗教信仰外,本身同时具有独立的艺术价值,欣赏这些佛教艺术品,不仅能体验其宗教的善,同时更能透过佛经,感受其普世之美。

中国佛教经塔;形式;思想

引 言

为了追求宗教的功德,唐代佛徒发明了一种将供佛、写经、读经和造塔四种功德巧妙组合、集多种目的与一身的方便法门。它的方法便是书写佛经,并以诵读的先后顺序将经书文字组成宝塔形状,使之不同于正常横排或直排版面。经过刻意的编排,佛经中的文字集点成线,再由线到面,幻化出一座座栩栩如生的庄严宝塔。写本版面精准的塔影弱化了普通经书文本性,所以这种融造型与书法与一体的艺术形式被称为经塔。经塔因信仰而产生,透过与佛典相应的图像特征,传达宗教的精神内涵。后世僧侣和文人继承了发心写经以积德祈福的传统,将这种古老的艺术形式一路延续了下来。

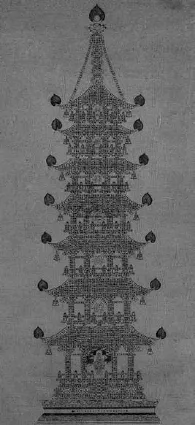

存世之经塔数量不多,目前已经公诸于世的也不过20多幅,按时间先后和风格特征,大致可分为以下三种类型。第一类是敦煌藏经洞流出的四幅心经塔作品,作为初创时期的经塔原型,它们的字数较少(不到300字)且幅面不大,特点是以均匀分布文字点位构成佛教舍利塔影,版面疏朗美观;第二类是宋元明清时期的经塔作品,它们字数比敦煌心经塔多了不少,幅面也相对大了一些,特点是按一定顺序排列的文字块面构成的更为复杂的楼阁式佛塔,因细节增多,版面密集且略显琐碎;第三种类型则是由今日法华寺万德所书的华严经、法华经以及楞严经塔等巨幅作品,字数多达数十万个,格局更加宏大,佛塔的造型更加的谨严。以上三种类型的作品各具特色,体现鲜明的时代性。让我们结合具体作品,试论这三种不同时期、不同类型的经塔的形式及创作思想的演变。

图1

图2

图3

一、早期经塔的形式与读法

早期经塔即是敦煌藏经洞的几幅《心经塔》,存世仅有四件,它们在20世纪初期被法国汉学家伯希和(Paul Pelliot 1878-1945 )和英国考古学家斯坦因(Mrc Aurel Stein 1878-1945)所获,其中伯希和所获的2件被法国巴黎国立图书馆收藏,而斯坦因所获2件则存放英国大英图书馆。随着国际敦煌项目(IDP)②IDP是一个开创性的国际性协作项目,目标是使敦煌及丝绸之路东段其他考古遗址出土的写本、绘画、丝织品以及艺术品的信息与图像能在互联网上自由地获取,并通过教育与研究项目鼓励使用者利用这些资源。IDP秘书处设在英国伦敦,成员机构包括大英图书馆,中国国家图书馆、俄罗斯东方学研究所、日本龙古大学,柏林勃兰顿登堡科学与人文科学院,中国敦煌研究所,法国国家图书馆,高丽大学校民族文化研究所。的开展,各收藏机构逐渐开始通过高质量的数字图像将藏品信息化,供来自世界各地的研究者查阅。2009年,法国国家图书馆与大英图书馆首次公布了这4幅珍贵的经塔资料,详情如下:

法藏:Pelliot 2168,74.9×29.930.1cm(图1)

法藏:Pelliot 2731,99.1×29.4-30.2cm(图2)

英藏:Stein 4289,47×22 cm(图3)

英藏:Stein 5410,尺寸不详

四件《心经塔》不仅书法风格和构图形式非常相似,而且所书内容都是玄奘(649年)译本。值得注意的是经书原文并无“佛说”二字,现存其他唐译本,亦无“佛说”二字,故此这四幅经塔经题中“佛说”二字应为写经之人为自行添加上去,以此统领全经,强调供养者对塔形《心经》的供养行为。四件《心经》经塔尺寸虽不完全一致,其手法却大致相同,它们都是通过把经文正文书写在舍利塔状区域内,通过文字的点状分布形成佛塔剪影,以此强调经与塔的一体性。它们所呈现出的艺术风格与竖排或横排书写心经相比较,除有怡情悦性,启迪智慧的艺术功能外,还具有相当的趣味性和观赏性。四幅经塔图文并茂,形式新颖别致,实属敦煌遗书中的“宝中之宝”。

经书版面上的佛塔分为塔座﹑塔身和塔顶三个部分,在高高的塔座之上,宝塔一层较高,开券形门,塔身五层,由下至上逐渐收分变小,形成了唐、五代时期典型的砖石结构的舍利塔轮廓。在塔的顶部,还有一个由经题构成的宝盖,它与塔身距离略大,宝盖顶部写“佛说”二字,左侧写为“般若波罗”四字,右侧写“密多心经”四字,三部分文字之间用朱红点线相连。

经文间点线纵横,形成了一个蜿蜒交错的视觉流线,解读经书需从观音菩萨左足下角的“观”字开始,接下来的“观自在菩萨行深”文字纵向左下方呈45度角排列至塔基左下角,然后“般”字向右转横排,到“若”又反向向左上45度转折至塔基左最外侧,向上90度到“波”。由“波”字又然后向右上方45度角转折至“罗”,再由“罗”垂直向上至“蜜”后,文字又向右上45角至“多”,“多”再向左水平至“时”,短短14字,却经历了7次转折。之后,接下来的文字在塔基又经数次转折,在写完“照见五蕴皆空,度一”后,由“切”自开始,文字蜿蜒而上,由一层塔身左外侧至塔二层,这个复杂的流线,由朱红色点线引导下,丝毫不乱。最后结尾“婆诃”收在观世音菩萨的右足下角。短短262字的经文,却经历了上百次的转折,最后终点收于起点处。如要阅读此经,必须根据文字之间复杂的点线,小心翼翼的顺着这个流线,方可将整部经读完。

敦煌心经塔的这种布局安排,显示了极为精深的创作意图。写经之人不仅需要考虑中国书法本身的章法、结构,更需要根据特定的塔形进行谋篇布局,因此每个字所在的点位便显得极为重要,而字与字之间的阅读顺序所构成的视觉流线交叉往复,则需要读经之人绝对的心平气和,才不至于失去方向。这种字图一体性的编排,除了刻意的强化了佛经本身的供奉意义之外,也让读经修行之人必须排除一切干扰,才可见得佛界庄严宝相。在这里,精深的版面艺术和宗教文化的精神取得了高度的契合。

图4

图5

敦煌艺术的四件《心经塔》作品,具有非常重要的艺术与史料价值,尤其是法藏的两件作品,它们不仅尺幅较大,书法更加工整,还在佛塔券门处绘有观世音菩萨像,其中编号为P.2731的《心经》绘有观世音菩萨立像(图4),P.2368《心经》的则绘有观世音菩萨坐像(图5),有图有文,版面显得非常精美细致。而大英图书馆说藏的两件券门位置则为空白,无任何画像,且书法字迹潦草,点线歪曲,制作上也显得比较随意,品相较法藏的两件要逊色不少。4份经塔均为小楷写成,其文字排列顺序几乎完全一致,从几乎完全一致的构图、佛塔形状以及版面上下的装饰,让人怀疑它们是否为同一写经人所作,抑或当时已经有了这种相对比较固定格式的书写惯例,因经书上都没有题记且缺乏相关佐证材料,还需要研究者进一步的关注。

二、成熟期的经塔形式

敦煌遗书的《心经塔》均为无名写经生写就,而五代之后发现的经塔的作者却都有名有姓可查,而且其中不乏古代有名的书画大家和王公贵族。经查阅,仅在台北故宫博物院就收藏有七幅之多,其中尚存有2幅宋代《金刚经塔》,其一是赵善杠书《金刚经塔》,二是仲仁书《金刚经塔》。元明佚名人士所书各一幅,及明代王叔民、文征明所书各一幅,清代于敏中书一幅。无独有偶,北京故宫还藏有一幅清乾隆顾绣《金刚经》塔一幅,此图轴形式新颖,绣法独特,经塔金光奕奕,呈现出一派庄严神秘的气氛。此外,在中国嘉德 2007年嘉德四季第十一期拍卖会上,还出现了一幅《金刚经塔》立轴,作者是清代康熙皇帝的二十一子允禧,原名胤禧,因避雍正帝讳改为“允”。

与敦煌遗书的《心经塔》相比,后来的这些经塔不仅篇幅更长,尺寸更大,而且佛塔造型也复杂了很多。从制作的程序上看,它们应是在书写之前,就已经在图轴上画上详细的佛塔正面轮廓及内部结构,在被线限定了的大大小小、或断或连空白局域内,写经人书写经文的内容。当这些区域都被密布的文字填满时,自然而然地形成了一个了灰面,进一步强化了宝塔的形象。由于制作方法和程序的改变,无一例外,这些经塔都抛弃了敦煌《心经塔》折线式视觉流线,但即便如此,由于佛塔形象的具象化,各种细节繁复,佛经阅读起来依然十分困难。

图6

图7

明初陶宗仪在《书史会要》中记载数幅宋代经塔。原文是:“释,法晖,政和二年(1112年)天宁节,以细书经塔来上,作正书,如半芝麻粒,写佛书十部曰妙法莲华经、楞严经、维摩经、圆觉经金刚经、普贤行法经、大悲经、佛顶尊胜经、延寿经、仁王护国经,自塔顶起以至趺坐层级,鳞次不差,豪末恍然、如郁罗萧台突兀碧落。说者谓作此字时,取窍宻室,正当下笔处容光一点,明而不耀,故至细可书,然其字累数百万不容脱落,而始终如一,亦诚其心则有是耶。”[1]书中所说的法晖是宋代僧人,他在宋徽宗生日时曾以其所书的经塔敬献,至于有没有讨得徽宗的欢心,书中并没有记载。这些经塔造型准确,细节丰富,虽然实物已在历史的烟尘里泯灭不见,但这段文字却有力地证明了宋代经塔存在的事实。

明代王叔民所书的《金刚经塔》(图6)是唐五代之后的经塔中保存状况较好的一件,它的尺寸109 ×33.5 CM,比法藏敦煌《心经塔》尺幅略大,画面中不仅七层楼阁式佛塔的形体精准无误,而且连木结构建构复杂的梁柱、栏杆、飞檐,甚至塔基上砖石结构和山花纹样都无一遗漏的描绘出来,在这些线条所形成的封闭空间中,密集的文字组成了一个完整的塔形,其手法之写实,构思之严密,无一不表明了写经人非常明确的“造塔”意识。

而允禧所书《金刚经塔》立轴(图7),尺寸为130×58cm。从作者的出生判定,这件作品应该是出于清中期。允禧的所书的《金刚经》,七层楼阁式佛塔也具有同样复杂的外观,甚至在塔身上还多了很多装饰。不仅自在塔顶绘制了火焰宝珠塔刹,而且在每层塔檐外侧,也都绘制了火焰纹装饰,在塔门位置还画出了佛祖坐像。塔身堆砌了栏杆、风铃、山花、佛像、文字等各种装饰元素,画面显得异常繁琐。此外,在二至七层的塔身梁柱下从上至下分别用双钩手法书写了中空的“佛佛佛塔佛佛”六字,填补了建筑剪影留下的每一个空当。

比较而言,虽然允禧所书比王叔民所书的《金刚经塔》更为细致绵密,塔形更加的完整充盈,但就其艺术趣味而言,笔者还是认为王叔民所书的经塔要高于允禧作品。从外形上看,敦煌时期的《心经塔》和后来明清时期的《金刚经塔》虽有很多相似之处,但认真比较后我们发现,这其实是在同一理念下,两种几乎完全不同手法的再现。首先,前者是在没有轮廓线辅助下,写经人利用视觉流线转折所形成的交点控制了塔形,而后者则在精准的结构线的帮助下,按部就班地进行经文的填充式书写完成的。其次,因敦煌塔形《心经》是寺院委托写经手完成,而后期的这些经塔则大部分都是佛教信徒出于祈福或还愿之意精心制作,前者的重点在于对形式的独特创造,以求得某种观念与形象的一致,而后者则更加体现出制作者某种虔敬心情的表达,更注重版面制作的水平与规模,而能否阅读已并不是作者考虑的主要问题了。所以虽然宋代之后的经塔无论是书法水平还是画面的布局方面都更加的考究,但由于字数较多且塔形复杂,不可避免的让其显得有些琐碎。

三、当代经塔创作的艺术特点

图8

经塔在中国历史上并不多见,其流传范围也极为有限,关于经塔的记载更是寥若晨星。令人意外的是,这种罕见的佛教艺术形式在今天突然获得了后人的响应。据2016年09月27日,中国新闻网报导,法华寺住持万德在山西省太原美术馆举办书法展。其中,一幅由6万多字经文书成的20米高的《华严经塔》(图8),尤为引人注目。这幅《华严经》塔高20余米,宽5米,60万字的经文皆以蝇头小楷密密写就,硬是用文字砌成一座极为复杂的密檐佛塔。另外,此次参展的两座《楞严经》塔与《法华经》塔,也长近10米,单幅书写六万字以上。限于版面的尺幅,这幅法华经塔的行文组织已经很难看清,但从其文字排列组成的密不透风的版面肌理便可推测起宏大的规模。自2005年开始,万德先后创作血墨经塔十五部。

据作者本人介绍,他是多年参拜清凉山大显通寺之佛国藏珍楼,见到一幅康熙三十一年(1692)之巨幅《华严经》塔,这才引发他自己创作的热情。和古代的经塔比较,万德创作的经塔不仅层数达到空前的九层,在塔的外形细节上也比古代的所有经塔更为复杂。而且就连塔身的砖石结构、塔檐的构造肌理等都一丝不苟的用文字模拟出来了。除此之外,万德的经塔也对塔基的石刻“卍”字纹样、塔刹的装饰细节、檐口的砖石仿榫卯结构都做了细致的描述。此外,在手法上,万德所创制之经塔轮廓全部为文字组成的点线组成,与历代佛塔造型的方式都有所区别。整个经塔,不仅整体更加的恢宏,而且细节上的把握也更加全面。

从这些经塔的意象方面看,如果说古代的经塔造型是一些概念化、图式化的佛塔的话,万德所制之经塔形象,则更像今日精准的电脑建筑制图。随着经塔工整度的提高,其艺术之趣味也因此损失了不少。笔者怀疑,万德所书之经塔是否是在现代计算机制图技术的帮助下完成的。因为如果完全依靠人的逻辑推理能力,不仅无法把握这么大尺度画面的佛塔整体比例,造型细节,更不可能将数十万字在这么多限定的空间内,做到分毫不差的排列、组合。只有在计算机的帮助下,我们才有可能通过编排模拟方式,得到确切的文字点位,求得最佳的文字大小和对这些形体的匹配效果。而只有当所有的图形细节、文字大小、点位关系完全确定以后,才可据此逐字逐句抄写完成。但即便如此,我们也不得不承认,这仍是一个浩繁复杂、极为考验人的耐心的巨大工程。特别是在当代宗教逐渐衰微时,能做出这样的举动显然是件难能可贵的事。

四、经塔与佛教文化

塔为佛教首创,公元一世纪前后,随佛教由印度传入中国,最初的功用是用来贮藏佛陀的舍利。以后,除了埋藏佛门高僧的舍利和灵骨之外,还用来珍藏佛像、佛经,以及各种佛教法器,所以人们又将佛塔称为宝塔。塔在中国出现之后,随着佛教在中国的发展,很快成为我国古代建筑中重要的部分。对佛教信徒而言,造塔有许多功德,《佛说造塔延命功德经》中阐述了造佛塔者不会横死等七种功德 。在其他的许多经卷中,亦有关于造塔的益处,例如在《譬喻经》中说,造佛塔者不会生于偏远之地、不会极其贫穷、不得具有邪见之身等,讲了大概十种功德。在《无垢净光大陀罗尼经》中也讲了造塔的许多功德,并说:“若五无间罪者,或在塔影,若遥见佛塔,或闻塔钟声,或闻其名,此人所有五无间罪、一切罪障皆得消灭。”也就是说,不仅造塔者本人功德无量,就连看见、转绕、顶礼佛塔的众生都能得到解脱。但塔造价昂贵,普通人难以负担。为了满足信徒的这种需要,社会上也出现了许多替代性的办法。如魏晋南北朝时期人们用石头雕琢成 1~2 米高小石塔,这些小塔远比大型砖塔、木塔便捷易行。到了后来,唐代甚至有了比雕造小石塔更为方便易行的造塔功德,即泥拓佛塔。后至五代,敦煌又出现比泥拓小佛塔更为方便易行的华塔剪纸。①李正宇,佛塔丛识——从建塔、雕塔、到剪刻塔、写经塔,《丝绸之路》丝绸之路塔文化专题研讨会学术论文专辑,2006年第14期,第6~7页。让人人都可以求取造塔功德,进一步将造塔功德活动推进到普及化、简易化、大众化层面,造塔活动才不再是多财者的专利了。

此外,抄写经文也是赞法,亲近如来,摄取福德的方便易行法门。在经典中载有各种受持经典的方法,其中抄经一直是佛教徒深为喜爱的行门之一。《法华经》云:如果有人受持、读诵、正忆念如是经典,……若但书写,则命终时,当生忉利天上,天女作众伎乐而来迎之,乃至为千佛授手,令不恐怖,不堕恶趣,即往生兜率天上弥勒菩萨所,有三十二相大菩萨众所共围绕,百千万亿天女眷属。在诸多的大乘经典中,如《金刚经》、《药师经》、《地藏经》、《维摩诘经》等,也都明示了书写佛经有极大的功德。经塔的创作,由于其融书写与造型为一身的做法,无疑能将读经、写经、造塔、供佛功德合而为一。

佛教运用造型宣传教义,在佛教的传播普及过程中显然起到过相当大的作用。李立新在《佛教的渗透及其设计史意义》一文中指出,佛教与生活日用造物的结合,构成了中国造物艺术的新内容,构成了魏晋南北朝以来一般造物设计异域风格的特点,造物世界成为了一个世俗与宗教并存的世界。①李立新,佛教渗透及其设计史意义,《艺术探索》,2003.02,第76页。佛教文化侵入到中国传统造物中的案例比比皆是,而经塔只是其中一个极为特殊的范例,由于其复杂的造型和书写规则所限,它只能由精通书法的高级别僧侣和文人居士完成,注定了它不可能像一般的寻常物品一样广为流传。但在有志弘法的僧侣看来,经文浩浩,实渡河越海之舟航;宝塔巍巍,乃导迷标月之智炬。文字英华是艺术与禅的契合。所以经塔这样的宗教艺术品虽不多见,但由于其绝大部分都珍藏在重要的寺院及宫廷重地,能接触到的人不是得道高僧,便是皇室贵胄,其影响力不容小觑。

值得注意的是,出于对佛的尊重,人们对写经质量的要求甚高,若写经之人潦草塞责,粗制滥造,甚至文字脱漏,错误丛生,则不但难达到夙愿,还有可能因对佛不敬而结“业缘”。因此,古人对经生写经亦有一定的规范和要求。如《太平广记》记载了唐昙韵禅师欲写《法华经》的故事:“隋末丧乱,隐于离石北山。常诵法华,欲写其经,无人同志,如此积年。忽有书生来诣之,仍以写经为请。禅师大欢喜。清旦食讫,澡浴,着净衣,入净室,受八戒,口含旅檀,烧香悬蟠,寂然抄写,至暮方出,明复如初,曾不告倦。及缮写毕,乃至装被,一如正法”[2]。也就是说,佛徒不仅对写经质量要求很高,甚至对写经的过程也有诸多的限制。正常的写经活动尚需如此端正态度,遑论更为复杂、更为高深的经塔创作了,传世经塔都有很高的艺术水准,与人们发自内心的虔诚是分不开的。

结 语

从晚唐至今,经塔在中国已有一千多年的历史,从敦煌的心经塔高度成熟的形式来看,在此之前肯定已有相对固定的规范,所以在不同洞窟里发现的经塔才有如此一致的外观。虽然我们并不明确宋代之后创作有没有范本参照,但后人的创作并没有拘泥于敦煌时期的原型,而是一步一步地将功德诉求逐渐扩大,在禅与艺术的结合中,最终将这种艺术形式发挥到了极致。尼采说,艺术都具有形而上的慰藉。而英国学者道尔顿•萨顿则进一步指出:“宗教艺术的作用是支撑其信徒的精神生活,灌输一种观察世界的方式并阐释隐藏其后的精妙实在。”[3]敦煌心经塔产生于唐代晚期,而此时正是中国佛教在经历了北魏太武帝灭佛(公元444年)、北周武帝灭佛(公元574年)之后,在晚唐武宗时期再次经历灭佛劫难(公元842-845年)的时期。笔者怀疑经塔创作有无可能是寺院、佛塔尽毁,佛教元气大伤时,佛徒们一时无力建寺造塔的情况下,企图私下保留宗教火种的一种不得已的做法。而这种做法客观上也迎合了佛徒积德祈福的需要,并且为没有财力和雄心建塔的普通人留下了一个读经、供佛、造塔的途径,才使得这种特殊的写本在中国流传至今的根本原因。

然而随着禅宗从中晚唐到北宋的日益流行,完全战胜了律宗、密宗等其他佛教派别。禅宗教义与中国传统老庄哲学对自然的态度相近,它们要求自身与自然合为一体,希望从自然中吮吸灵感或了悟,来摆脱人事的羁縻,获取心灵的解放。从僧肇事的“道远乎哉,触事而真”到马祖及其门下的“非心非佛”、“平常心是道”,般若思想与中国文人士大夫心中最向往的“自然”交汇,真正成为了指导人生态度的一般性原则。葛兆光说:“从印度佛教到中国禅宗的转化,使得本来充满宗教性的佛教渐渐卸却了它作为精神生活的规划与督导的责任,变成了一种审美的生活情趣、语言智慧和优雅态度的提倡者,于是尽管它深入了中国的人生与艺术世界,却在很长时间里渐渐地淡出了中国思想与信仰的世界。”[4]禅宗的胜利意味着佛教的失败,使其逐渐丧失了在中国思想与信仰世界的地位,禅宗的理念和修行方法使之不可能对书写经塔这种拘泥形式的功德产生太多好感,从而注定了书写经塔这样的方便法门不可能成为佛教显学。

[1](明)陶宗仪.书史会要: 卷六[M]

[2]李昉,等编.太平广记[M].北京:中华书局,1961:744.

[3][英]道尔德·萨顿.天才几何的杰作[M].贺俊杰、钱红玲,译.长沙:湖南科学技术出版社,2015:1.

[4]葛兆光.中国思想史:第二卷[M].上海:复旦大学出版社,2013:89~90.

(责任编辑:梁 田)

J209

A

1008-9675(2017)02-0104-05

2017-01-03

陈亚建(1976- ),男,江苏连云港人,南京大学金陵学院副教授,研究方向:设计艺术学。

江苏高校哲学社会科学研究项目《中国书籍艺术史》的阶段性成果(2015SJD006);江苏省高校“青蓝工程”资助。