“和”、“穆”研究的回顾与思考

2017-06-05荆建华

荆建华

“和”、“穆”研究的回顾与思考

荆建华

围绕《淮南子·天文训》中“和”、“穆”的争论,自20世纪70年代末至今仍未了结。学者们根据该文献的上下逻辑,联系有关史料及考古材料提出了各自不同的观点。有的认为“和”为Fa、“穆”为bSi;有的认为“和”为Si、“穆”为#Fa;还有的认为“和”非为某一阶名,而是代指二变Si、#Fa,“穆”则为#Do。“和”、“穆”的探讨与研究,关系到古代音阶理论的认识,对于弄清古代音阶乃至宫调研究中的一些难解之谜、甚至传统乐调考证等都具有重要意义。

天文训 和 穆 比 正音

《淮南子·天文训》(后简称《天文训》)中关于“和”、“穆”的文献记载历来难解,不少注家和学者多有争议。在上世纪70年代末曾钟出土之前,此段文论虽有分歧,但在“和”为变宫(即Si)、“穆”为变徵(即 Fa)这一点上大多认识一致。曾钟出土后,有学者联系曾钟铭文及测音研究,对于“和”、“穆”之释与其前“大相径庭”,引起了学者们的持续关注。

(一)

1979年黄翔鹏发表《释“楚商”》一文。黄先生据曾钟铭文,提出“楚商”是楚国的穆钟之商,楚王钟“穆商商”当为“穆钟商调之商”,即以黄钟为C,穆为bB,“穆商商”应为D,以图解开楚声之谜。①黄翔鹏:《释“楚商”——从曾侯钟的调式研究管窥楚文化问题》,《文艺研究》1979年第2期,第72-81页。

1980年吴钊发表《也谈“楚声”的调式问题——读〈释“楚商”〉一文后的几点意见》,针对黄先生关于“穆商商”的观点提出异议,认为应对楚王钟原图进行认真分析,钟的右鼓部为“穆”,隧部及其正上方鼓饰之上各一“商”字,应是“三字分处三地,各不相连”。提出既然曾、楚同属一个文化体系,以曾钟一钟发两音之规律,楚王钟亦当如此,为何黄先生独独认定楚王钟只发一音?认为黄先生以曾钟铭文“商商”叠用之语义来解释楚王钟显然是不合适的,楚王钟与曾钟所刻阶名位置有异,不可同一对待,指出“商”应为“Re”、“穆”应为“Fa”,与《天文训》一致。②吴钊:《也谈“楚声”的调式问题——读〈释“楚商”〉一文后的几点意见》,《文艺研究》1980年第2期,第76-84页。该文对于黄先生论点的反驳,王德埙以“基本可信”加以肯定,同时提出吴先生似不应将鼓饰之上的“商”字弃之不顾。“商”字上方的“穆”不仅仅是如吴钊所说的大三度,还有小三度的可能,指出其“穆”为“Fa”的依据不足。③王德埙:《“和”、“穆”再考——兼与吴钊先生商兑》,《星海音乐学院学报》1997年第4期,第6、7页。

1981年黄翔鹏在《释穆和》一文中认为,以往历代注家及学者对于《天文训》中的关于“和”、“穆”一段文意所持的黄钟均之说有误。指出《天文训》“和”、“穆”文本之前文最后言:“仲吕之数六十,主四月,极不生。”结合上下文意,应为仲吕均,这样可以解释通顺“角生姑洗”。黄先生以曾钟乐理为依据,从月令和七弦琴调的角度对“和、穆”进行新的阐释,得出“和”为“Fa”、“穆”为“bSi”。黄先生认为琴之正调历经黄钟调即老正调(一弦为宫)至正调(三弦为宫),由于历代琴家新旧音阶观点立场的不同,造成不可调和之矛盾。实际上,“和”、“穆”当是琴调之间的比应而得。“和”是正调仲吕均的宫音F与“老正调”——黄钟调C相比,是其宫音C上方纯四度音,称之为“和”;“穆”与琴调蕤宾调相关,蕤宾调五弦无射宫bB与老正调黄钟宫C相比,是老正调宫音上方的小七度音,称之为穆,如此则“和、穆”所指与曾钟相合。④黄翔鹏:《释穆和》,系《曾侯乙钟磬铭文乐学体系初探》附论,《音乐研究》1981年第1期,第47-53页。黄先生的此番理论颇具影响力,得到一些学者的认可。

1985年饶宗颐在其编著的《随县曾侯乙墓钟磬铭辞研究》中不同意黄先生的观点。他说:“黄翔鹏《释穆和》,乃以琴律说之,谓穆相当于蕤宾调(即无射均),和相当于正调(即仲吕均),配以天文,穆于时则属五月,和则为十一月,穆与和有如天文上之二至,于两乐律为两重要据点,此未必合《淮南》之本意”。⑤饶宗颐、曾宪通:《随县曾侯乙墓钟磬铭辞研究》,香港:香港中文大学出版社1985年,第34页。

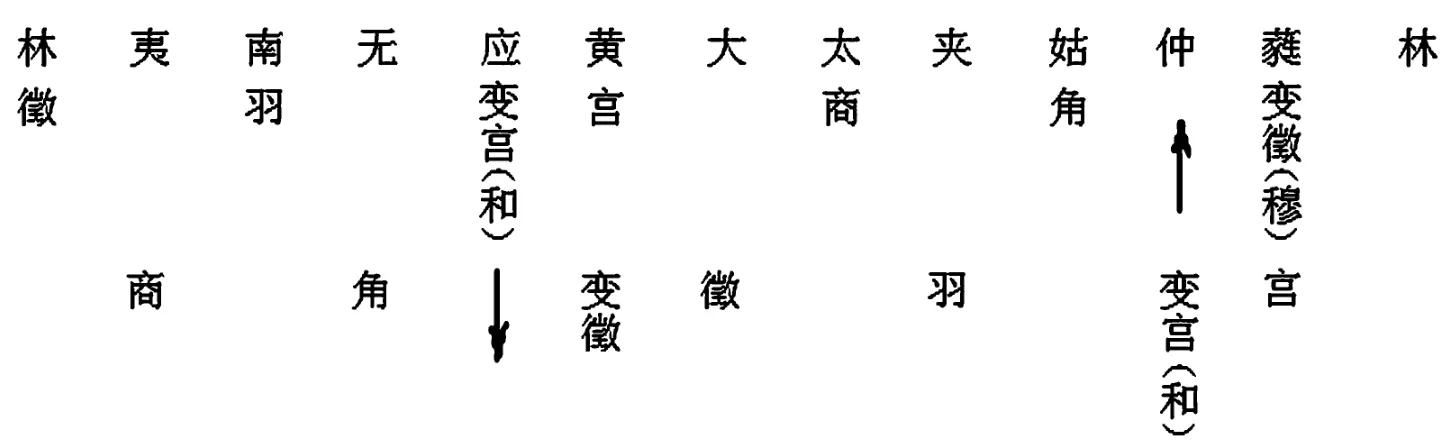

1987年吴钊的《广西贵县罗泊湾M1墓青铜乐器测定及相关问题》一文涉及到“和”、“穆”之内容,文中明确指出,《天文训》中的“和、穆”应为黄钟均。该段文字前文有言:“黄钟为宫。宫者,音之君也”,接着讲十二月律相生,至仲吕构成一个完整的十二律循环相生,因此该段是在讲黄钟均的七声音阶相生。阶名“和”确为变宫、“穆”确为变徵。继而认为,十二月律相配,历史久远,“反映了上古时代人们对寒暑之周而复始与调高的旋相为宫这两种现象的朴素认识”,黄钟、蕤宾作为十二月律中的关键两律,作为寒暑之始,均可以之为宫,并列出下表。

表1:(见原文表六)

吴先生说:“将黄钟均的‘和’按原律位移入蕤宾均七声古音阶中,或将蕤宾均的‘和’也按原位移入黄钟均七声古音阶中”,都可产生一个处于清角之位的“和”,此即“和”之由来。对于“穆”音,吴先生与一些学者的观点相同,“穆”字来自楚律“穆钟”之说。如此其“和、穆”与曾钟相一致。并以中义钟与和钟作为佐证进行论证。⑥吴钊:《广西贵县罗泊湾M1墓青铜乐器测定及相关问题》,《中国音乐学》1987年第4期,第76-79页。

秦序于1992年发表《“和”为清角说质疑》,认为吴文“和”为清角之假说令人难以接受,其在论证过程中犯了典型的循环论证。质问:“和”为清角为什么只是由黄钟、蕤宾两律中变宫的移位互换所得?“只要相差六律的任意两均的‘七声古音阶’之间,都必然存在这种对等关系。”指出吴文关于中义钟与柞钟合套理论同样有循环论证、预期理由之嫌,其依据不足,理论难以成立。秦序不同意吴先生“和”为清角转移之说,认为《天文训》中的“和”,“若以字面分析,似可倾向于变宫之说”,我们“首先应该承认曾侯乙编钟之‘和’是清角的事实,而对后来文献中的不同说法持“多闻阙疑”态度,进行深入研究,不必也不能主观地曲为之说。”⑦秦序:《“和”为清角说质疑》,《中国音乐学》1992年第1期,第78-87页。

对于《天文训》之和与曾钟之和,李纯一曾在《曾侯乙编钟铭文索考》中谈了他的看法,指出《天文训》中的“和相当于变宫,与编钟羽曾之相当于清角者的位置(音级)不同。这是否由于新旧音阶的不同而有此歧异,尚待进一步详考。”⑧李纯一:《曾侯乙编钟铭文索考》,《音乐研究》1981年第1期,第64页。

1992年王德埙在《论楚、瑟、平三个调与公孙崇的七弦琴仲吕宫弦式——琴曲〈广陵散〉流变考之五》一文之第二节:“论华夏雅琴早期瑟调之定弦式、释‘穆、和’”中提出:《天文训》错简严重,黄、吴二位先生以《天文训》中月令与律吕之扣合为理论依据“似乎不宜”。认为“和”、“穆”之文本专论相生,逻辑贯通,其为仲吕均无疑;“比于正音故为和,不比正音故为穆”原文应连在一起。应依原文语义结构,进行校改如下:

宫生徵、徵生商、商生羽、羽生角、角生姑洗、姑洗生应钟、应钟生蕤宾,(此即仲吕为宫也。仲吕宫)比于正音故为和,不比正音故为穆。

王先生对于“和”、“穆”提出自己的见解,认为这里的“正音”应是正调的宫音及其所在的律位(为仲吕),“比”表示两音级间的亲密关系,“穆”作为“和”下方五度之音当然有“亲密”之意。应是仲吕均与黄钟均的“比应”,并列表如下。

表2:(见原文表二)

以仲吕均(正调)的“宫”(正音)、“和”(非正音)与黄钟均一一对应相“比”,对于黄钟均来说,“和”为清角、“穆”为清羽,与曾钟互为验证。⑨王德埙:《论楚、瑟、平三个调与公孙崇的七弦琴仲吕宫弦式——琴曲〈广陵散〉流变考之五》,《中国音乐学》1992年第2期,第111、112页。

1992年吴钊对秦文提出质疑,撰文《“和”、“穆”辨》以示答复。文中重申先前之观点:“和”为变宫、“穆”为变徵,仍应为黄钟均,所不同的是对于“比”与“不比”提出新的见解。认为“和”、“穆”这段文本(即音阶相生)与《管子》生律法相同,采用的是先益后损的三分律,而该文的前一段(即十二律相生)则采用《吕氏春秋》即先损后益生律法。对于“和、穆”这段文本采用先益后损之法的理由是:这段文字的主旨似在说明七音的相生关系与和、穆的由来,并未指明其为上生或下生,所以不能排除其按《管子》法立论的可能性。……若采用《管子》法,“和”恰与正音宫相比应;“穆”与变林钟相隔一律而无法比应,与《天文训》的解释完全相合。”而对于黄翔鹏力主的仲吕均之说及“角生姑洗”,吴文不以为然,认为按黄先生所说,“角生姑洗”来推断,七律之外“尚有应钟上生的蕤宾一律,这里的和为变徵、穆为 Do,与《天文训》和为变宫、穆为变徵之说完全相左,退一步说与黄文和为清角、穆为清羽的推断,亦难以自圆其说。”由此指出应从旧校“角主姑洗”。该文再次通过柞钟与中义和钟之关系及其组合成的音阶来为其说服,重申:月律相配应是对《天文训》解读的重要依据。⑩吴钊:《“和”、“穆”辨》,《中国音乐学》1992年第4期,第119-130页。

王德埙于1997年撰专文《“和”、“穆”再考——兼与吴钊先生商榷》,文中对“和、穆”之争进行了梳理,对吴钊先生的三篇文章进行了一一分析,特别是对其作《“和”、“穆”辨》以专节进行了辩驳。指出吴文摊派不同的生律法——段一十二律相生采用先损后益法,段二音阶相生突然变成先益后损法依据不足,“比”与“不比”前后文存在明显的逻辑硬伤。对于吴文将中义钟之音插入柞钟为主的音列,合成一个缺商的音阶形式与《天文训》下徵七声古音阶进行对应之结论提出质疑。发问“商”是五正声之一,既然商音在三分律中第三次相生便可轻易获得,为何吴文如此“七拼八凑,居然还是缺商”?

王德埙继而认为黄翔鹏首创仲吕均虽有半截遗憾,但不失为高论,其“角生姑洗”之校勘点不宜轻易否定。对吴钊发现仲吕说(黄文)在阐释七声相生时,其后部“难以自圆其说”的自相矛盾表示赞同。同时指出吴文的要害在于对《天文训》生律法中的“比”字认识错误,“比”应为乐音间的协和关系,并以大量引文说明“比”字此义之常用,重申先前仲吕均与黄钟均对应相比得出和为清角、穆为清羽之说。⑪王德埙:《“和”、“穆”再考——兼与吴钊先生商兑》,《星海音乐学院学报》1997年第4期,第5-15页。

综观上世纪学者对于《天文训》和、穆之研究,其观点大致分为两类:

一类是黄钟说,吴钊、饶宗颐、秦序、李纯一等持此观点。早在1985年,饶宗颐就对黄翔鹏的“和”、“穆”之论提出质疑;秦序、李纯一也认为《天文训》中的“和”与曾钟羽曾之和不同;吴钊明确指出《天文训》“和”、“穆”之文本应是“角主姑洗”,是在阐述黄钟一均“和”为变宫、“穆”为变徵的七声古音阶。

另一类为仲吕说,黄翔鹏、王德埙持此说。他们均认为《天文训》“和”、“穆”一段讲述的是仲吕均的五度相生,认定“和”为清角、“穆”为清羽,但是二人对于“和”、“穆”的具体解释有所不同。

从以上研究可知,二十世纪关于“和”、“穆”的探讨,远未获得统一认识,其争论注定在新世纪还将继续。

(二)

进入二十一世纪以来,有关“和”、“穆”研究的文论共有四篇,较之上世纪讨论冷清了些许,也许大家都在深入思考。

李玫2010年发表《淮南律数之谜新解》一文,此文结合放马滩秦简对淮南子律数进行分析、论证,涉及“和”、“穆”之相关内容。文中指出今人忽视了清代学人胡彦升对于“徵生宫、宫生商”的相关解释,不应将原始文本“徵生宫、宫生商”校改为“宫生徵、徵生商”,此处本意并非在讲五度相生,而是五行相生,这里“虽提及五音,但与音乐无关”。淮南子中处处弥漫着阴阳五行,从五行的角度来看,将五声之阶名与五行一一对应,一切都说得通。“角生姑洗”则从旧校应为“角主姑洗”,对于“比于正音故为和……不比正音故为穆”,认同胡彦升、王引之所校,这两句皆应为“不比于正音”。同时指出此句在“本质上已经不在五行相生的语境中,而是讨论五声之外的两声与五声的关系。”⑫李玫:《淮南律数新解》,《中国音乐学》2010年第3期,第132、133页。对于“和、穆”到底何所指李先生没有做进一步探讨,但从其文意推理,“和”为变宫、“穆”为变徵。

徐金阳于2011年撰文《宫、商焉生?和、穆安解?》,针对黄翔鹏仲吕说进行分析,本着信任文本的原则提出自己的理解思路。其主要见解有以下几点:1.“五音相生”当指阴阳五行意义上的五音相生,与上文李玫观点一致。2.“和”、“穆”文本应为仲吕均。徐文对于黄翔鹏提出“徵生宫……比于正音故为和”为仲吕均之说“极为赞同”,但对其“应钟生蕤宾,不比正音故为穆”为蕤宾均则表示很难理解,并指出黄先生对于“正律、阴吕”的解释存在问题,“误解了文本的语意逻辑”,认为“和”、“穆”文本一段应是同一均上的持续相生。并列表如下:

表3:(见原文表二,正、变声为笔者据徐文所加)

徐文认为文献中的“角生姑洗”尤为重要,它直接关系到对于“姑洗、应钟、蕤宾”三律的解释。以仲吕为宫(均),南吕即为角,由角继续相生的变宫刚好律应“姑洗”;并言文献“角生姑洗”本身就证明了仲吕均的正确性,何谈误传?三、释义“比”、“和”、“穆”。指出将“比”理解为“加入一种音的集合”较为合适,“比”的主语为“姑洗、应钟”而非其一,谓语正音为“五正声”。按五音相生之序列,从“宫音至应钟”同属一个常规七声音阶,故二变与五正声可以相“比”。如此,“和”当是姑洗(变宫)、应钟(变徵)的统称。对于“穆”,徐文认为(汉)高诱也许戏剧性地说对了,穆应通“谬”,因蕤宾即变商(1)已超出常规音阶,所以意为“谬误”或“不和”。⑬徐金阳:《宫、商焉生?和、穆安解?》,《天津音乐学院学报》2011年第1期,第63-68页。

2011年王德埙再次撰文《“和”、“穆”三考——〈淮南子·天文训〉相关问题研究》,认为上博藏战国楚竹书的“宫穆”与“徵和”应当分别是指“宫”、“穆”、“徵”、“和”地位平等的阶名,这也是《天文训》的新证。《天文训》“和”、“穆”一段文字关键在于对于“比”的理解,“这可从中国传统琴学理论中找到证据,也可从《淮南子·览冥训》中找到旁证”;并言:“侧调过去被误称为燕乐音阶,其特性音级bSi则被误称为闰。在“闰”被陈应时彻底否定之后,bSi音级就只能回归为穆了。”曾钟铭文中的“和”为侧调音阶的第四级Fa,作为地下考古物证有力地否定了历代的“和”为变宫之说。“中国传统三大音阶瑟调、楚调、侧调,完全符合当今学界所倡导的‘三重证据法’,这个可靠的结论是进入到当代中国基本乐理的时候了。”⑭王德埙:《“和”、“穆”三考——〈淮南子·天文训〉相关问题研究》,《星海音乐学院学报》2011年第4期,第32 -35页。

2015年方建军在《楚王酓章钟“商商穆”试解》一文中指出北宋安陆出土的楚王酓章钟与同一时期的湖北江陵天星观1号楚墓所出钮钟形制相同,以此为据,楚王酓章钟正、侧鼓刻铭“商商穆”三字中的“商”字应为重复刻写。从曾钟铭文阶名、律名在曾钟刻写的具体部位和正、侧鼓阶名的测音来看,其中的“穆”为阶名,很可能为商音上方的小三度即清角。同时指出《淮南子·天文训》中的“和”为变宫、“穆”为变徴,以往人们多据《淮南子·天文训》来解释楚王酓章钟和曾侯乙编钟恐怕并不合适。出于谨慎他说:“由于编钟的实物不存,听不到固有的音响,故‘商’、‘穆’二音为大三度的可能性也不宜全然排除。假如此钟的侧鼓音真是商音上方的大三度,那就与《淮南子》中所说‘穆’为变徴吻合。”⑮方建军:《楚王酓章钟“商商穆”试解》,《黄钟》2015年第1期,第60-63页。

以上新世纪以来的几篇文论,一方面继续坚持先前之观点,并不断为其寻找新的证据。另一方面则在已有基点上又有新的认识。当前学者均认同历代注家对于《天文训》中“徵生宫、宫生商、商生羽、羽生角”的校勘,即“宫生徵、徵生商、商生羽、羽生角”。但李玫则不以为然,认为“徵生宫、宫生商、商生羽、羽生角”是在讲五行意义上的五音相生,应从阴阳五行的角度来认识。

对于《天文训》中“和”、“穆”,先前争论的焦点是在Fa、bSi还是Si、Fa上,而徐金阳则认为《天文训》中的“和”并非专指某一阶名而是代指,即姑洗(变宫)、应钟(变徵)的统称,“穆”应是超出常规七声音阶之外的蕤宾(变商)。这两种新的认识为我们提出了需要思考的问题:从阴阳五行的角度来解释“徵生宫”五音相生是一种巧合,还是在文本里存在着可靠的依据?把“和”理解为变宫和变徵、“穆”为变商,是否符合《天文训》“和”、“穆”文本的文意?

此外,方建军对同一时期的考古资料进行横向联系来解释“商商穆”,并提出不宜以《天文训》为据来释义楚王酓章钟和曾侯乙编钟的思路,也促使我们对“和”、“穆”做进一步思考。

(三)

对于“和”“穆”研究,笔者经再三研读《天文训》及相关文献,结合以上研究成果及其观点的解析,作出自己的思考与认识。《天文训》“和”、“穆”文本及与之联系紧密的上下文有如下三段: (文本一)

黄钟为宫,宫者,音之君也。故黄钟位子,其数八十一,主十一月。下生林钟。林钟之数五十四,主六月,上生太蔟。……无射之数四十五,主九月,上生仲吕。仲吕之数六十,主四月,极不生。

(文本二)

徵生宫,宫生商,商生羽,羽生角,角生姑洗,姑洗生应钟,比于正音,故为和。应钟生蕤宾,不比正音,故为缪。

(文本三)

日冬至,音比林钟,浸以浊。日夏至,音比黄钟,浸以清。以十二律应二十四时之变,甲子,仲吕之徵也;丙子,夹钟之羽也;戊子,黄钟之宫也;庚子,无射之商也;壬子,夷则之角也。

对于《天文训》“和”、“穆”的研究,大致可分为黄钟说和仲吕说。两种观点不同,具体体现在对于所依据文本的不同理解。分歧主要在以下几点:

1.“极不生”究竟何意;

2.“徵生宫、宫生商……”是否需要校勘; 3.“角生姑洗”还是“角主姑洗”;

4.“比”、“正音”、“和”、“穆”到底何指;

5.曾钟能否作为《天文训》“和”、“穆”论证的依据。

对于“徵生宫、宫生商”,历代注家(除清代胡彦升外)及大多学者均认为应校正为“宫生徵、徵生商”。李玫、徐金阳认为应本着信任文本的原则从阴阳五行的角度来看待“徵生宫、宫生商、商生羽、羽生角”,与阴阳五行对应徵为火、宫为土、商为金、羽为水、角为木,似乎原文合乎这个逻辑。阴阳五行之说在《天文训》中也的确大量存在,但这个背景似乎太大,其与音乐的联系让人难以捉摸。单就“和”、“穆”来看,让人难以知晓与正五声相生相联系的阴阳五行体现于何处,也看不出与五正声、二变之间相联系的“阴阳五行相生之语境及其转换之意”又究竟在哪里。尽管古人在论乐时,不时以自然现象、阴阳五行来比附以证其说符合天地之大道,但其比附远非所想象的那么严谨可靠而能够作为理解音乐问题的依据。

对于“极不生”,持仲吕说者认为,“和”、“穆”所涉之所以为仲吕均,是因为“仲吕之数六十,主四月,极不生”。“极不生”是说最后一律仲吕不能回到黄钟,如此紧接下文为仲吕均应是顺理成章的。把“极不生”理解为仲吕不能回到黄钟是按照一般的三分损益计算来理解的,“从史料所提供的律数看,由仲吕继续相生的确不能回到黄钟律数,似乎以往解读无误。可是从上下文看,此处十二律是与十二月每律配一个月相对应的存在,明言‘十二律应二十四时之变’,还有‘十二律而为六十音,因而六之,六六三十六,故三百六十音以当一岁之日’,所述都是在讲律、历相应,同为循环而用的。如果依照仲吕不能返还黄钟的解释,即是说十二律不能往返进行,那么将它与终而复始的十二月、二十四时以及三百六十日对应而论,也就显得多余了。”⑯杨善武:《中国音乐史学创新:史料的出新》,《音乐研究》2007年第3期,第6、7页。持仲吕说者按照通常的三分损益法来理解“极不生”,其错误在于未能联系“和”、“穆”所处十二律相生之语境。

对于“角生姑洗”是否需要校勘,一直存在着两种不同的观点。历代注家与今人吴钊、李纯一、秦序、饶宗颐、李玫等认为应校为“角主姑洗”。但黄翔鹏、王德勋、徐金阳则坚持“角生姑洗”,原因在于把“角生姑洗”作为支持其仲吕均的依据,认为以仲吕为宫依次相生就可以“角生姑洗”。清代王引之旧注,之所以将“角生姑洗”校为“角主姑洗”,这是因为“角生姑洗”根本就讲不通,角为阶名、姑洗为律名,二者又如何能够相生?文本一叙述十二律相生时,律与律之间用“生”,每生一律与属于不同范畴的月令相配时用“主”。王引之将“生”校为“主”,正是考虑了十二律与月令相合时所用“主”的对应之文法,是形训与义训的结合统一。

可以说,“角主姑洗”正是文本二中的一个关键点。《天文训》和历代文献一样,都是先论五正音连续相生来强调“以奉五声”的重要,其后则说明二变与“五正音”是一种什么样的关系。在解释“和”、“穆”时,以阶名与律名进行对应来阐述其是在五正音的基础上进一步相生而得。如若没有“角主姑洗”,在“羽生角”后紧接“姑洗生应钟……故为穆”则显得突兀,正是通过这个阶、律的对应转换说明了“和”、“穆”的由来。仲吕说者错误解读“角生姑洗”在于未能对于“和”、“穆”文本的行文手法进行前后联系。

一些学者错误理解“极不生”、“角生姑洗”,坚持“和”、“穆”文本为仲吕均,还有一个根本原因在于受曾钟研究的影响。上世纪八十年代曾钟铭文研究确认“和”为宫音上方的纯四度音Fa,“穆”(穆钟)为宫音下方大二度bSi,而《天文训》同样谈到了“和”、“穆”,自然就将两者联系起来。但是,“姑洗之和”在曾钟铭文中只出现过一次,不具有普遍性,“和”本身到底是不是曾钟的阶名,还有待于探讨,至于“穆音或穆钟”中的“穆”是否就是《天文训》中的“穆”也同样需要研究。再说,曾钟音名实质上具有更多的律学功能,是在解释十二律如何相生的辅曾体系中的音名。在这些问题没有得到解决之前,就以曾钟作为解释《天文训》“和”、“穆”的依据显然是欠妥当的。

对于“和”、“穆”,黄翔鹏把应钟、蕤宾、正音作为琴之三调与其进行比较,王德勋则以仲吕均与黄钟均加以比较,共同得出“和”为清角、“穆”为清羽之结论。由此产生一系列令人疑惑不解的问题,即“仲吕均”依据不足、“角生姑洗”文理不通,所谓“八声音阶”如吴钊所指出的难以自圆其说等。“八声音阶”自然是宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵,加上一个变商。“八声音阶”与“和”、“穆”到底有没有关系?若有又是一种什么样的关系?难道《天文训》是在讲两种音阶(正声音阶与清商音阶)吗?实际上这已远远超出了《天文训》“和”、“穆”文本所能承载的乐学内涵。

徐金阳把“比”解释为“入于”、“正音”理解为“常规七声音阶”,“和”代指变徵(姑洗)、变宫(应钟),“穆”为变商。这种对于“和”、“穆”的解释似乎很合理,但却并不符合《天文训》“和”、“穆”之表述。清代王引之基于黄钟均、“角主姑洗”,认为“比于正音故为和”本作“不比于正音故为和”。应钟是宫之变音、蕤宾是徵之变音,皆应不入于正音,“和”、“穆”之意应为“调和正音”。⑰何宁:《淮南子集释》(上册),北京:中华书局出版社1998年版,第253页。这里王引之把“比”校为“不比”有待于商榷,但其校勘并没有打乱“和”、“穆”文本之章法。而徐文把“徵生宫、宫生商、商生羽、羽生角,角生姑洗,姑洗生应钟,比于正音故为和”作为一个整句来解释七声音阶相生及“和”(二变)与正五音的关系,而将与“姑洗生应钟,比于正音故为和”相应的“应钟生蕤宾,不比正音故为穆”排除在外,作为七声之外另一个音而论,这就完全违背了原文表述结构,其结果可想而知。

对于“比”与“不比”,吴钊认为,《天文训》十二月律相生与《吕氏春秋》所采用的先损后益之法相同,若以此来看其后的音阶相生,则显然与其所述“比”与“不比”之意不符。而《天文训》在讲音阶相生时,未指明上生、下生,就不能排除按《管子》先益后损法立论的可能性,若以此来看则又尽皆相合。为此王德勋指出其摊派不同生律法依据不足。

笔者以为,《天文训》“和”、“穆”文本未必如上述解释的那般复杂。如果我们平实地看去,所谓“比”,其并非指“协和”、“入于”等,而是“相邻、靠近”之意;“正音”也不是指“正调”,因为《天文训》中多次讲到“五音”,“五音”即指“五声。从“姑洗生应钟,比于正音,故为和”一句看,“正音”当从姑洗、应钟二律中确定。应钟非正音,而姑洗所应的阶名“角”为五正音之一,且应钟由姑洗五度所生,与姑冼“比”即相邻,故将应钟以“和”名之。接下来“应钟生蕤宾,不比正音,故为缪”,这里的蕤宾是由应钟相生而得,但由于应钟不是正音,自然蕤宾与正音“不比”,为别于“和”,称之为“穆”。如此,《天文训》中的“和”为变宫(律应钟)、“穆”也确为变徵(律蕤宾),此与曾钟之“和”、“穆”不同,纯然是在解释被历代奉为正统的“古音阶”时所形成的说法。如此解读是否更为符合史料的本意呢?

《天文训》“和”、“穆”之争至今已三十余年,三十余年的讨论给我们留下了一些需要认真思考的问题。参与这场讨论的学者依据的都是同样的史料,为何大家的解读会出现诸多歧义甚至形成根本分歧?除了文献史料本身可能存在的问题,是否在主观理解、思路方法上存在一些不当之处?已有学者指出,在对音乐史料进行研究时,既“需要顾及史料自身的上下文,也需要联系其他相关的材料或认识,但这种联系一定要合理、恰当,不能丢掉史料自身的根本去做无根据的联想或猜想。”⑱杨善武:《中国音乐史学创新:史料的出新》,《音乐研究》2007年第3期,第7页。有学者联系曾钟研究解释“和”“穆”,这就涉及到如何正确认识和对待考古资料,如何处理好与文献史料的相互关系,如何才能实现考古材料与音乐文献史料的真正合理的结合。若能从大家的讨论中获得进一步研究的启示,这就不仅仅对于“和”、“穆”问题的最终解决,对于当前音乐史学研究也应不无教益。

2016-07-17

J612.1

A

1008-2530(2017)01-0043-09

荆建华(1973-),男,商丘师范学院音乐学院讲师(河南商岳,476000)。