走馬樓吴簡中的簽署、省校和勾畫符號舉隅*

2017-06-05凌文超

凌文超

走馬樓吴簡中的簽署、省校和勾畫符號舉隅*

凌文超

本文在簿書解釋的框架内對吴簡中所見的簽署、省校和勾畫符號進行釋例。調布入受莂上的簽名“祁”應爲臨湘侯國丞祁的親署,而庫入受莂上的“丞弁關”爲佐吏的代簽。無論是親署“祁”,還是代簽“丞弁關”,皆具有權威性和有效性。户品出錢簡上(臨湘)侯相之下的校記“蟚”,是臨湘侯相“管君”或屬吏檢校户品出錢簡後的批字,表示“已核”(已經檢核)。襍錢領出用餘見簿中常見的“朱筆塗痕”(朱筆長線條)爲核對賬目流轉的勾畫符號,與校記“中”所起的作用基本相同,亦表示“符合、正確”。

關鍵詞:走馬樓吴簡簽署省校勾畫符號

走馬樓吴簡是孫吴嘉禾年間臨湘侯國日常行政中實際使用過的文書,其中保留了不少官吏的簽署、省校文字(校記)和勾畫符號等,爲研究孫吴文書行政的實況提供了寶貴而豐富的資料。過去,學界圍繞嘉禾吏民田家莂上田户曹史的簽名、竹簡上“中”字校記以及券莂上的“同文符”等進行了深入探討,提出了一些富有啓發性的意見。①代表性的研究成果有:邢義田《漢至三國公文書中的簽署》,《文史》2012年第3期,收入長沙簡牘博物館編《走馬樓吴簡研究論文精選》,長沙,嶽麓書社,2016年,頁543—565;伊藤敏雄《長沙呉簡中の朱痕·朱筆·“中”字について》,《長沙呉簡研究報告2009年度特刊》,2010年,頁87—94;《長沙呉簡中の朱痕·朱筆·“中”字について(その2)》,《長沙呉簡研究報告2010年度特刊》,2011年,頁11—17;胡平生、汪力工《走馬樓吴簡“嘉禾吏民田家莂”合同符號研究》,中國文物研究所編《出土文獻研究》第6輯,上海古籍出版社,2004年,頁238—259。隨着竹簡進一步刊佈,新的簽署、省校、勾畫符號大量出現,且這些竹簡從屬的簿書也逐漸被整理出來。這爲我們在簿書的解釋框架内系統地探討簽署、校記、勾畫符號的含義及作用提供了條件,而不再是僅僅關注少數特殊的或清晰的簡例。本文在庫布與皮入受莂、户品出錢簿和襍錢賬簿體系的基礎上,運用“簿書互證法”,對庫入受莂上的簽名“祁”“烝弁(?)”,户品出錢簡上的校記“已(?)”“見(?)”“若(?)”,以及庫錢領收、出用、餘見簡上的“朱筆塗痕”進行研究,在校訂釋文的基礎上,分析這些簽署、校記和勾畫符號在文書行政上的意義,並回應先行研究提出的某些意見。

一 簽署

簽署,即簽字署名,是確保憑信、文書行政的有效性,並明確權責的重要手段。走馬樓吴簡中的簽署大多出現在券莂和君教簡上。過去,整理者和研究者都指出田家莂上田户曹史的簽名大多並非親署,而是代簽。②長沙市文物考古研究所、中國文物研究所、北京大學歷史學系走馬樓簡牘整理組編《長沙走馬樓三國吴簡·嘉禾吏民田家莂》,北京,文物出版社,1 9 9 9年,頁7 2;關尾史郎《吏民田家莂の性格と機能に関する一試論》,《嘉禾吏民田家莂研究——長沙呉簡研究報告》第1集,2 0 0 1年,頁3—1 5;邢義田《漢至三國公文書中的簽署》,頁5 4 5—5 5 8。至於吴簡中官吏親署的情況,不少研究者根據特殊的倉米入受莂指出邸閣吏、三州倉吏的簽名很可能是親筆、自署。①關尾史郎《賦税納入簡の形式と形態をめぐつて—2009年12月の調查から—》,《長沙呉簡研究報告·2009年度特刊》,2010年,頁84;邢義田《漢至三國公文書中的簽署》,頁561。在庫入受莂上也有不少簽名,除了專門負責庫入受的庫吏外,不少券莂上還有丞“祁”“烝弁(?)”的簽署。雖然縣丞“署文書,典知倉獄”,②《續漢書·百官志五》,《後漢書》,北京,中華書局,1965年,頁3623。但是,縣丞不會像庫吏那樣,常年參與繁瑣的庫務工作,而應只是偶爾察驗、巡視和考校。在這種情況下,庫入受莂上不常出現的簽署“祁”“烝弁(?)”,究竟是不是親署,又有何用義呢?

(一)“祁”

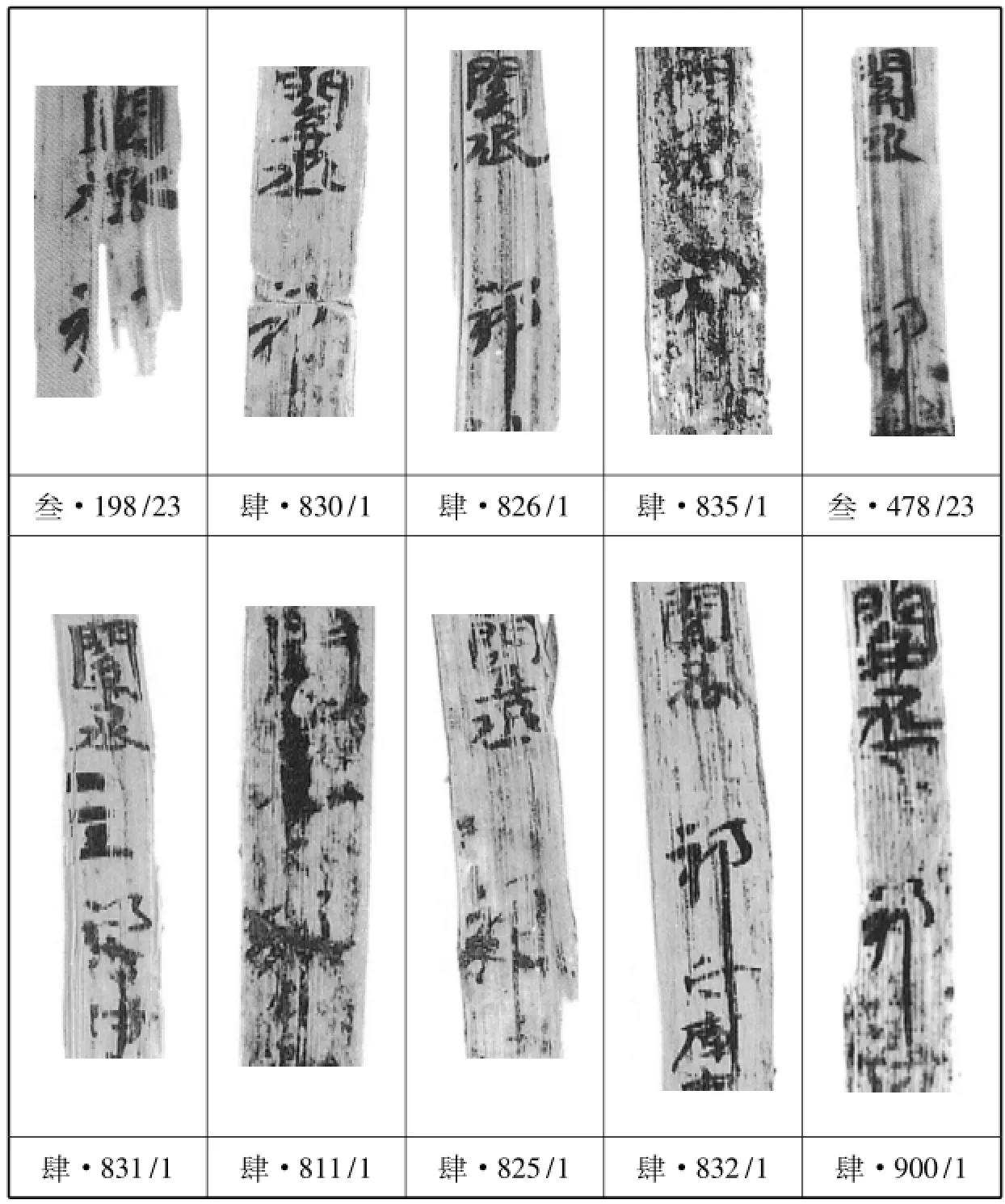

在嘉禾元年(232)七、八、九月調布入庫的過程中,不少吏民將品布交付給庫吏殷連時要“關丞祁”。③該簿書的整理情況,參見拙著《走馬樓吴簡采集簿書整理與研究》第六章《庫布帳簿體系與孫吴户調》,桂林,廣西師範大學出版社,2015年,頁283—396。在一些庫布入受莂上有簽名“祁”,相關簡例如下:

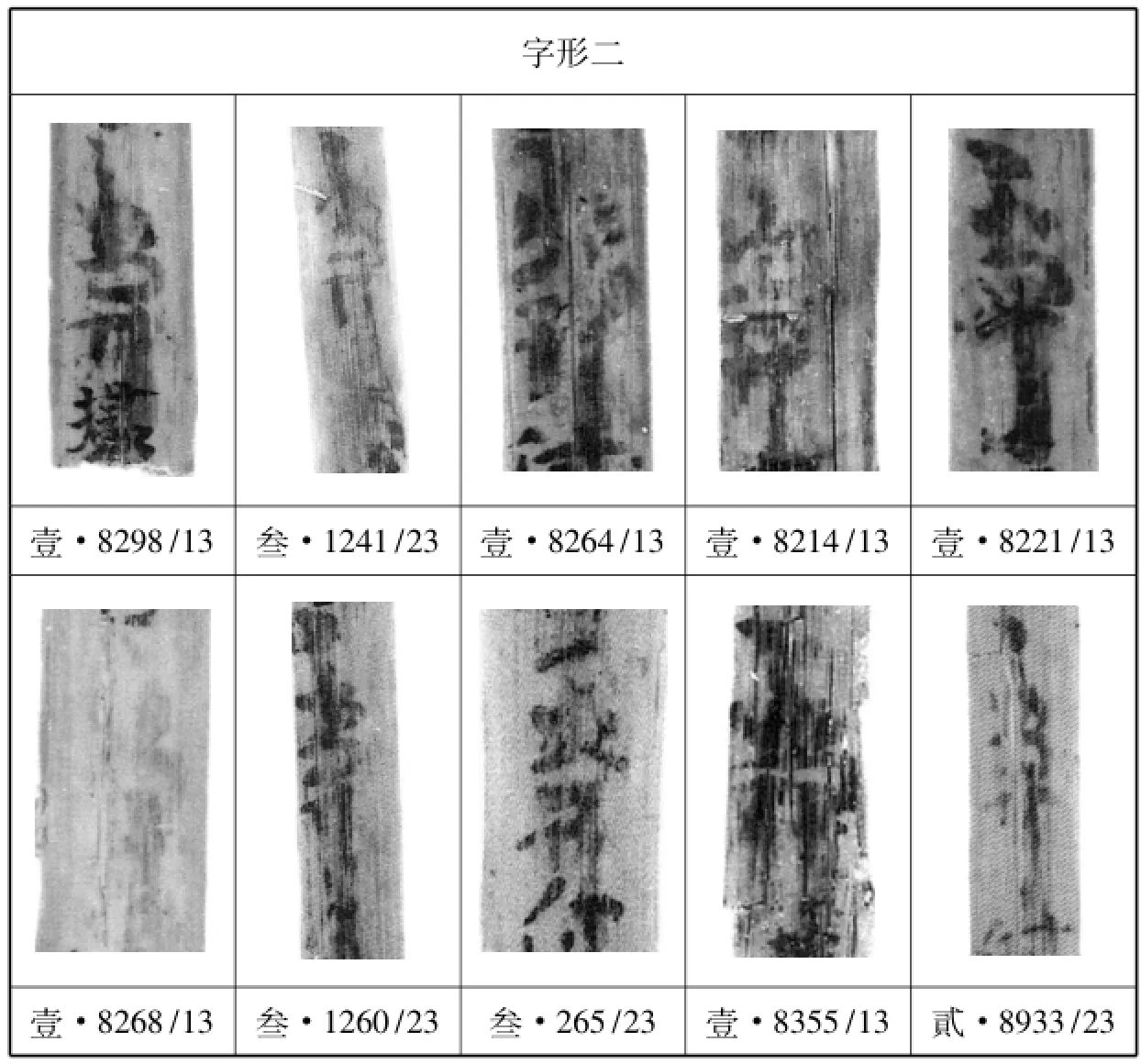

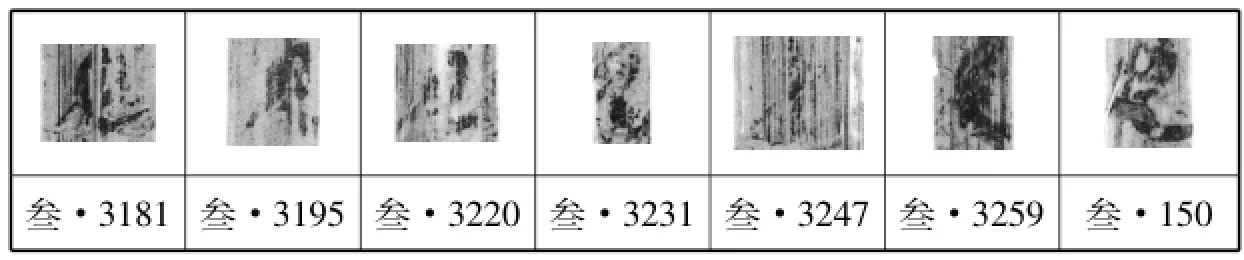

簽名“祁”較爲清楚的字形如“表一”所示:“祁”字的筆迹與前後文字明顯不同,應非簡文書手代簽。不僅如此,簽名“祁”字的末畫皆拉長爲垂筆,字迹基本一致,應爲同一人所簽署。

表一

此外,有一些同時期的同類簡上“關丞”下留空,未見簽署,其簡例如下:

18.年八①“年八”,原釋作“十一”,核對圖版,“八”字可辨識,“八”“一”形近易訛,據改。月三日關丞付庫吏殷(肆·969/2)可見簽“祁”之人並未在所有“關丞”下的留空處簽名。如果“丞祁”教人代簽,佐吏就應遵循“丞祁”的指令,在所有“關丞”下簽署“祁”,而不應怠忽其事。

那麽,簽名“祁”是否就是臨湘侯國丞的親署呢?此時,臨湘侯國丞是“唐(?)祁”,其例證如下:

19.相郭君,丞唐(?)①“唐(?)”,核對圖版,疑作“庸”,“庸”姓見《後漢書·儒林傳·孫期》所載“庸譚”,頁2555。祁,録事主者周岑、石彭、謝進(肆· 1297)

20.禾元年五月丙寅朔十二日□□,臨湘侯相□、丞祁,叩頭死罪敢言之(壹·4392正)

21.禾元年九月乙丑朔廿日甲戌,臨湘侯相靖、丞祁,叩頭死罪敢言之(壹·4396正)

22.十一月十一日甲戌,臨湘侯相靖、丞祁,叩頭死罪敢言之(壹·4410)

23.嘉禾二年十二月五日臨湘侯相君、丞祁(琰),②核對圖版,“祁”字形爲,左側偏旁爲“玉”旁,應爲“琰”字,即臨湘侯國丞“丁琰”,參簡壹·6095、貳·4472、叁·8404。叩頭死罪敢言之(肆·4548)

從簡20—22的記録來看,嘉禾元年五月至九月、十一月臨湘侯國丞名“祁”,這與簡1—11上的簽名、日期相符合。這些公文(簡20—22)皆由書史一筆寫就,臨湘侯相、丞、吏的名字皆非簽署。

從上述分析來看,庫布入受莂上的丞“祁”簽名爲當時臨湘侯國丞的名字。簽名“祁”只簽署在部分庫布入受莂上的留空處,這應是臨湘侯國丞簡擇的結果。如果臨湘侯國丞授權他人代簽,代理者就應當按文書行政的要求,認真對待這項事務,並在留空處都簽上丞的名字,似乎只有臨湘侯國丞本人纔有權力選擇部分入受莂查驗後親筆簽名。

庫布入受莂上的“祁”爲臨湘侯國丞的親署還有一個間接證據。丞“祁”直接參與調布徵繳這類具體而繁雜的事務是比較特殊的現象。筆者曾指出,這與“品布”的横調性質直接相關。孫吴嘉禾元年開始臨時徵調“品市布”,一方面延續了漢代以來的傳統做法,通過“市布”的途徑調布,減少調布過程中的阻力,確保調布的徵收;另一方面,遣侯國長吏丞祁主持其事,依靠强權來督促、監管“品布”(按户品向吏民横調布匹)的徵收。當“品布”的徵收逐步順利和正常化,孫吴官府就不再“市布”,悉數依賴“品布”的强制徵收,侯國丞祁也就從這項基層煩瑣的事務中抽身而退,我們在嘉禾元年九月以後的品布入受莂中再也找不到丞“祁”的簽名了。①參見拙著《走馬樓吴簡采集簿書整理與研究》第六章《庫布帳簿體系與孫吴户調》,頁390—391。從這些情形來看,丞“祁”的親筆簽名既體現了調布徵繳的强制性,又使吏民完成調布入庫的券莂更具權威性和有效性。

總之,從丞“祁”只是選擇性地簽名,簽名字形一致;當時臨湘侯國丞名“祁”;且臨湘侯國需要依靠長吏的權威來實現臨時性品布的强徵來看,簡1—11調布入受莂上的簽名“祁”應爲臨湘侯國丞祁的親署。

(二)“烝弁(?)”與“丞弁關”“丞關”

當丞“祁”不再直接參與調布的徵繳時,署名“烝弁(?)”又出現在調布入受莂上。相關簡例如下:

十五日烝弁付庫吏殷連受(壹·8223/13)

日烝弁付庫吏殷連受(壹·7510/13)

十月二日烝弁付庫吏殷連受(壹·7851/13)

二年十月五日烝弁付庫吏殷連受(壹·7894/13)

嘉禾二、三年庫布入受莂上常見的簽署“烝弁(?)”,與丞“祁”只是一個字的簽名不同,這裏簽署了“烝弁(?)”兩個字。由於“烝”是吴簡中常見的姓氏,且原釋文“烝弁(?)”又多見於庫錢、布、皮入受莂,學界很自然地將“烝弁”理解爲在庫收繳物資的職吏。

然而,無論是“君教簡”,還是倉米入受莂,如:

93.君教若①“若”爲濃墨批字,覆蓋在“君教”之上。丞琰②“琰”,原釋作“蟭”,核對圖版,該字從玉,“丞琰”又見於簡壹·6095、簡貳·4472“丞丁琰”,今據改。如掾③“掾”,原闕釋,今據圖版補。,期會掾烝若、録事掾陳曠校

94.君教丞出給民種粻,如曹期會掾烝若、録事掾谷水校

95.君教丞蟡固還宫,掾烝循、潘棟如曹,都典掾烝若、録事掾潘琬校

蟤主簿尹桓省嘉禾四年五月廿八日乙巳白(173)⑦該牘圖版及釋文參見宋少華主編《湖南長沙三國吴簡(四)》,頁29。釋文根據圖版有校訂。

96.君教丞紀如掾,録事掾潘琬、典田掾烝若校

其中的簽署都只簽名,而不簽姓(簽署用字下點標誌)。迄今公佈的吴簡中,除“烝弁(?)”外,未見姓名一並簽署,尤其是與此格式相近的倉米入受莂上“關蟦閣”之下的吏姓也是由書手提前寫好,簽署的也只是人名。“烝弁(?)”的簽署如此特殊,其釋文是否存在問題呢?

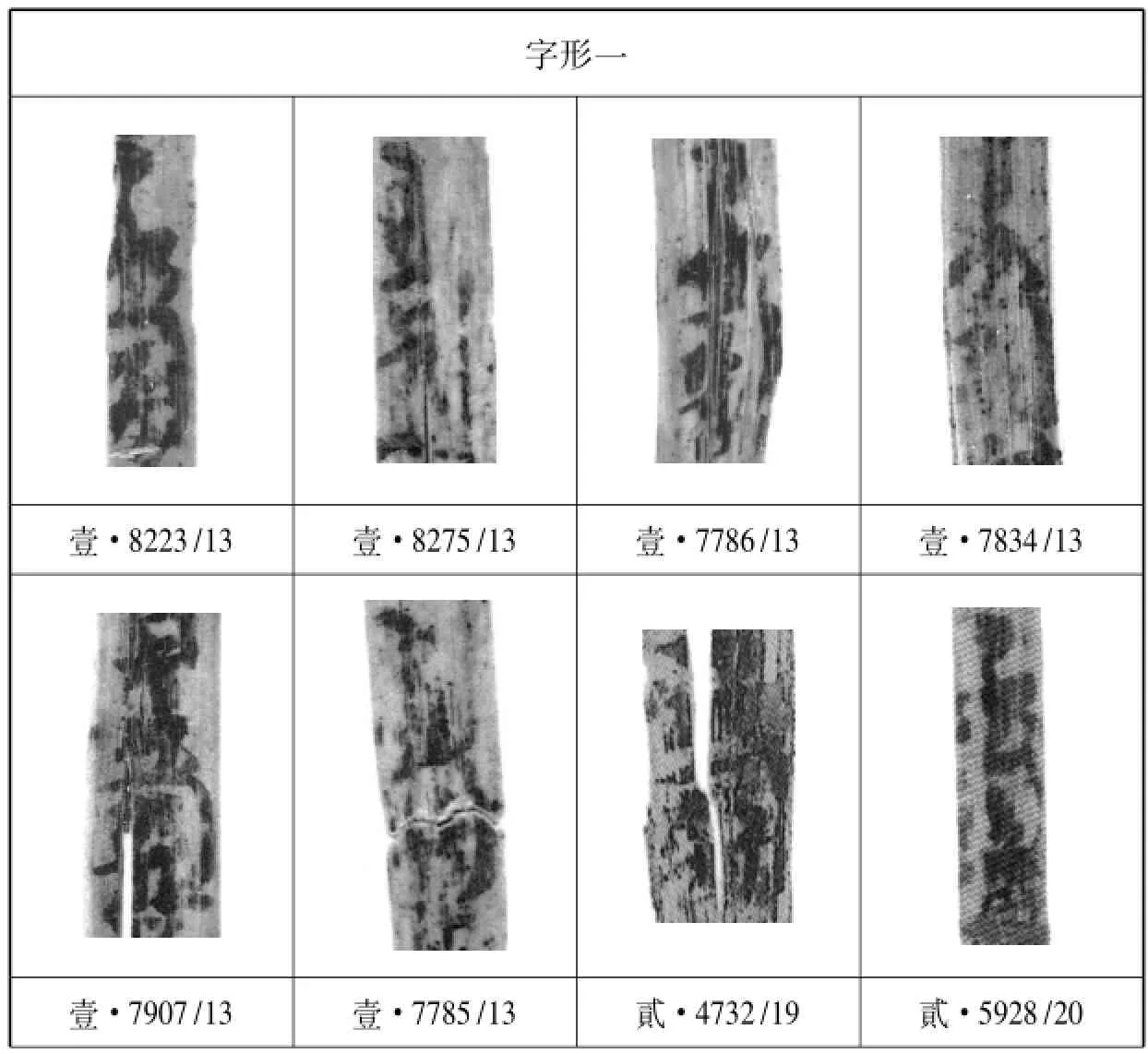

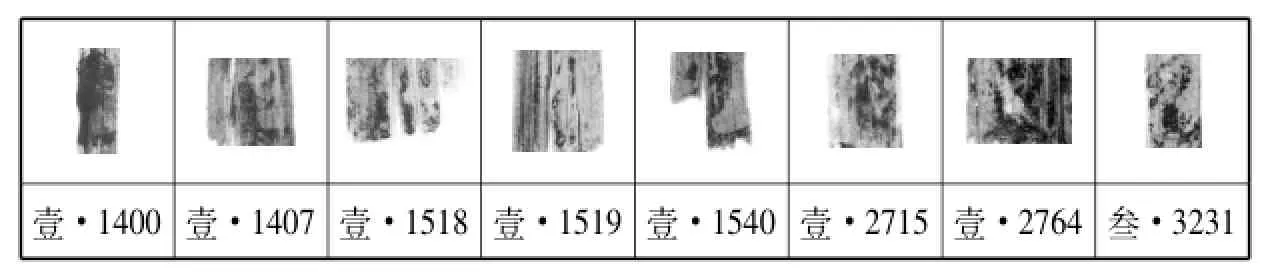

調布入受莂上原釋作“烝弁”的較爲清晰的字形如“表二”所示:

表二

(續表)

整體看來,原釋文“烝弁(?)”的筆迹可以分爲兩類:第一類,“丞”字末筆大彎勾且長垂;第二類,“丞”字末筆小彎勾,“弁”字末筆長垂。這兩類字形同樣出現在庫錢入受莂上,其簡例如下:

101.□乞所買故吏潘觀所備懸(?)空(?)米(?)②“米”,原釋作“水”,今據圖版改。羊(?)二頭龍③“龍”,核對圖版,字迹漫漶,疑作“行”。錢一萬四千嘉禾二年閏月四日烝弁付庫吏殷連受(叁·3176/28)

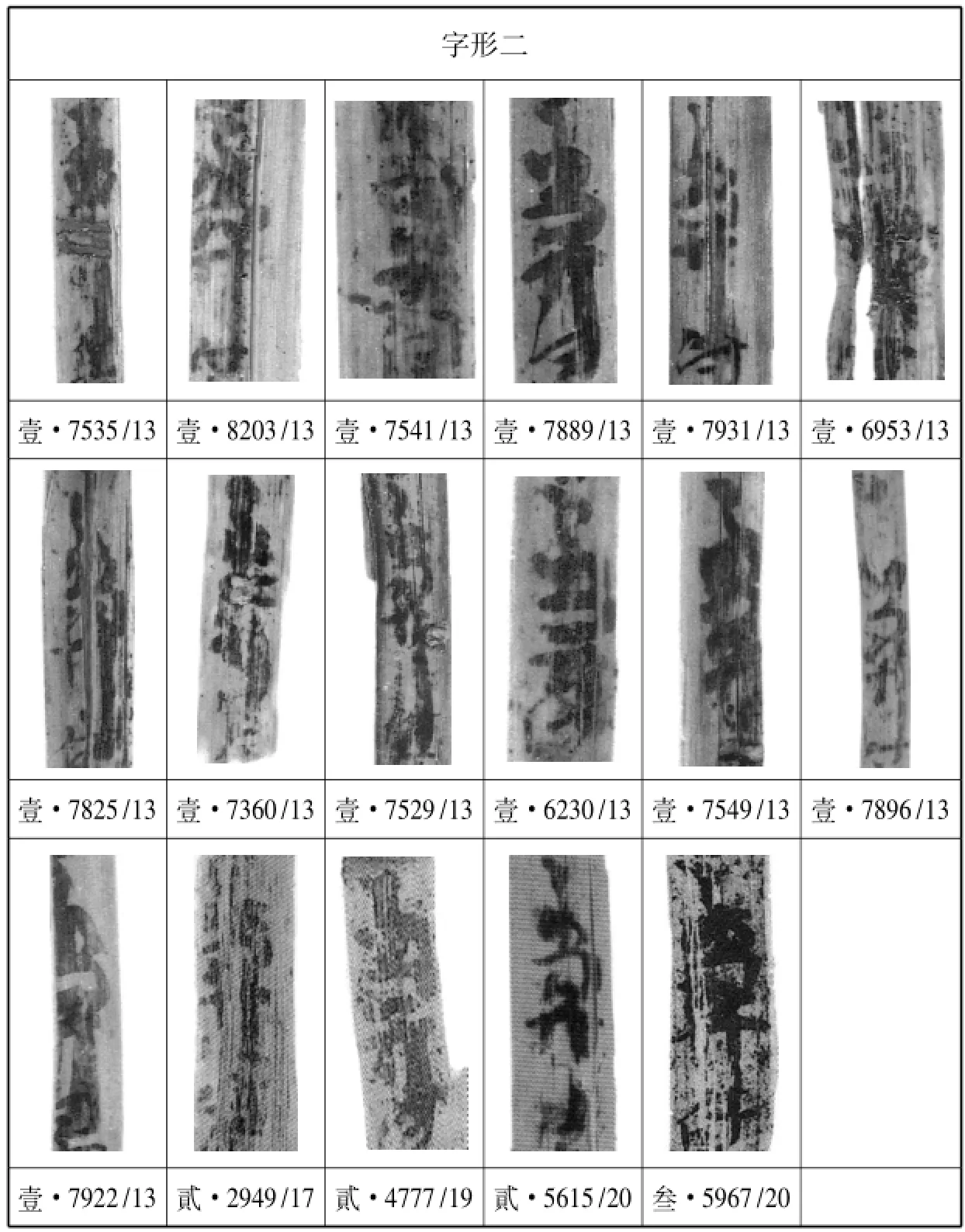

其兩類字形如“表三”所示:

表三

(續表)

另外,在調皮入受莂上,也有“烝弁(?)”的簽署,其簡例如下:

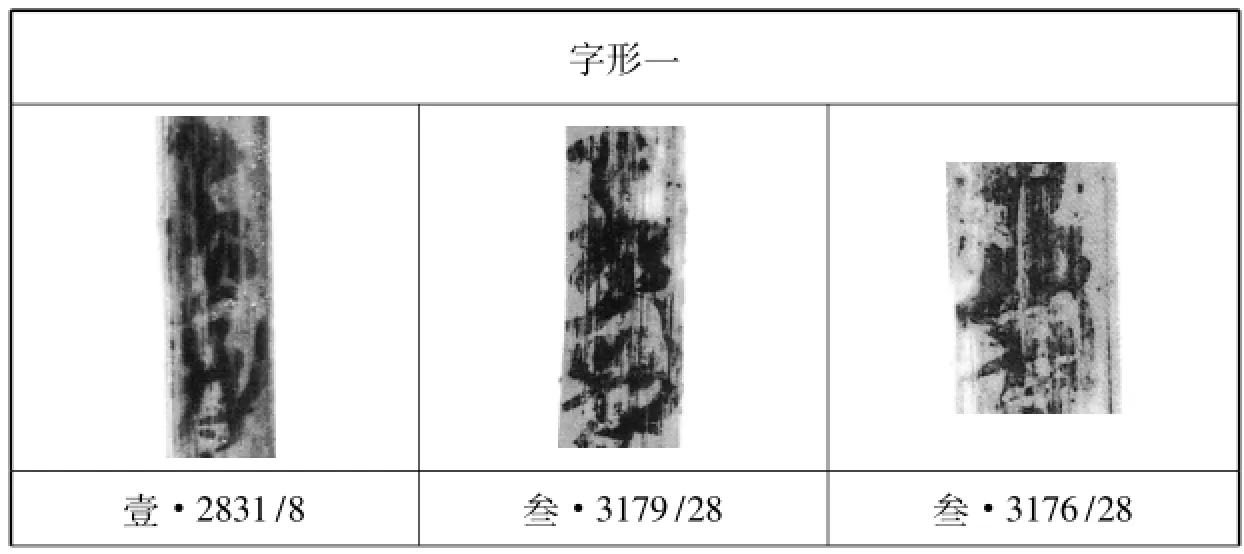

不過,調皮入受莂上“烝弁(?)”只見第二類字形,參“表四”所示。

從這兩種字形來看,“烝弁(?)”顯然爲兩人分别簽署。從以上簡例所記布、錢、皮入受的日期來看,“字形一”(簡24、32、35、38、39、69、82、87、99、100、101)出現在嘉禾二年九月十七日之前的券莂中;“字形二”(簡40、44、46、48、50、54、55、56、57、63、68、71、72、81、84、86、91,102、103、104,106、107、109、112、113、114、115、116、117、120)則出現在嘉禾二年九月廿日以後的券莂中。由此看來,前、後有兩人分别簽署了“烝弁(?)”,他們在嘉禾二年九月十八、十九日交接了工作。

表四

值得指出的是,無論是“字形一”還是“字形二”,其首字“丞”的末筆皆帶下彎勾,其筆迹總體上而言大同小異。很顯然,兩位簽署者是在刻意地描摹此特殊字形,或者説第二位簽署者在模仿前一位簽署者的字形,兩人中至少有一個人是代簽者。

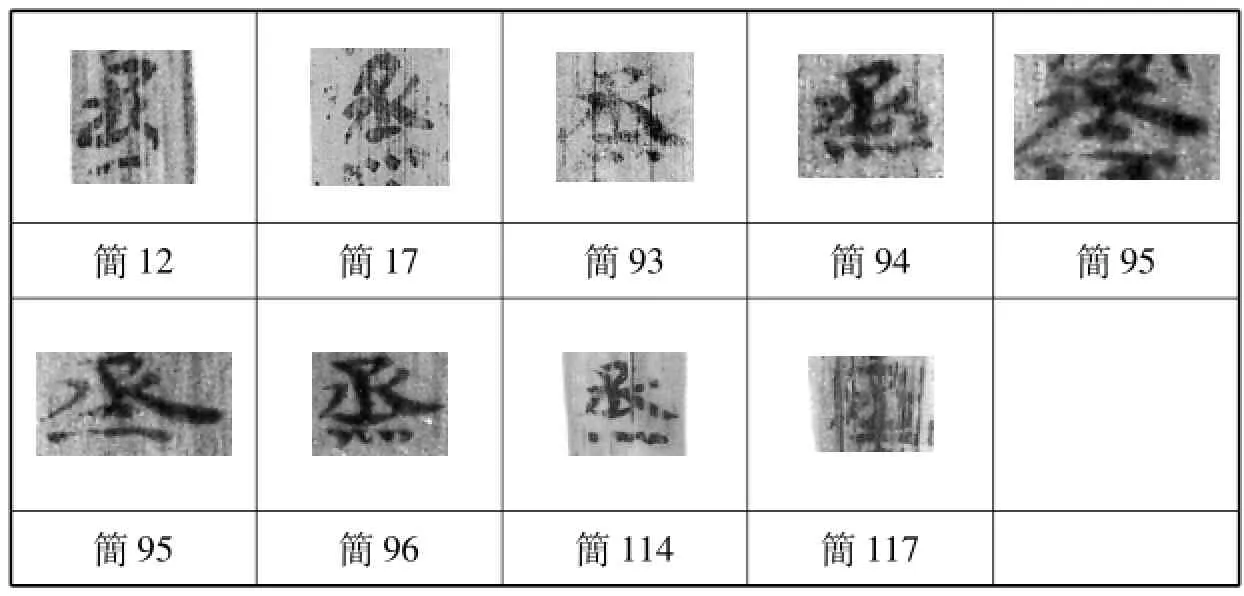

簽署首字“丞”末筆帶下彎勾,釋作“烝”是有疑問的。今以本文所引簡例中“烝弁”以外的“烝”姓字形爲證,較爲清晰的字形如“表五”所示:

表五

“烝”字丞下灬或分明,或連筆爲“一”,未見“丞”末筆與“灬”連成下彎勾的寫法。同時,吴簡中亦未見姓的簽署。綜合這兩點來看,簽署簡壹·8223/13和貳·5615/20的首字應非“烝”姓:

那麽,此二字簽署該如何釋讀呢?我們認爲應讀作“丞弁關”或“丞關”。其理由如下:第一,簽署“丞弁關”或“丞關”的簡例,與簡1—11(簽署“關丞祁”)的簡文格式、内容基本一致。“丞弁關”“丞關”與“關丞祁”存在大致的對應關係,其用意應基本相同,即臨湘侯國丞或相關人員參與了或者説是抽檢了庫物資的徵繳。

第二,“丞弁關”“丞關”之“丞”末筆帶下彎勾,該筆畫對“弁”形成半包圍,或爲“閞(關)”的簡寫形式,①“關”之構件“門”簡寫爲横彎勾的形式,可參肩水金關漢簡73EJT2:82A,甘肅簡牘保護研究中心等編《肩水金關漢簡(壹)》上、中册,上海,中西書局,2011年,頁53;“閞”的草寫體,可參洪鈞陶編、啓功校訂《草字編》,北京,文物出版社,1983年,頁3394—3395。似可讀作“丞關”。而“弁”既可以作爲“閞(關)”的構件,似乎又可以單獨作人名解,讀爲“丞弁關”。

第三,無論是“丞弁關”,還是“丞關”,雖然與“關丞祁”用義基本相同,但是實際的簽署者卻有本質的區别。我們注意到,嘉禾二年十二月以後的庫入受莂中仍然存在“丞弁關”“丞關”的簽署(參簡50、53、60、74、75、108、109、110、111、112、113、114),而此時臨湘侯國丞是丁琰(參前引簡肆·4548、肆·4850①、柒·2124①)。②舉私學的時間集中在嘉禾二年底,參見拙作《走馬樓吴簡舉私學簿整理與研究——兼論孫吴的占募》,《文史》2014年第2輯,頁37—72。按《續漢書·百官志五》:“縣萬户以上爲令,不滿爲長。侯國爲相。皆秦制也。丞各一人。”③《續漢書·百官志五》,頁3623。從迄今公佈的吴簡的明確記録來看,臨湘侯國丞只設一人:嘉禾元年五月至十一月爲“唐(?)祁”(簡20—22),嘉禾二年十二月至嘉禾四年爲“丁琰”(參簡93、95),④簡95所記“丞蟡固還宫”,當即簡貳·4472所記“丞丁琰蟡固還宫”。嘉禾五年三月以後則爲“皋紀”(參簡96—98)。嘉禾元年十二月至嘉禾二年十一月的臨湘侯國丞現在不可考,疑“唐(?)祁”與“丁琰”在此期間交接。假如“丞弁關”之“弁”爲人名,“丞弁”就與“丞丁琰”有時重出,既然侯國丞只設一人,“弁”就不可能是臨湘侯國丞,而應當只是臨湘侯國丞的屬吏。

那是不是侯國丞親署的“丞關”呢?比較“祁”(表一)和“琰”(肆·4850①、柒·2124①)的親筆簽名,“丞關”的簽署下筆較重,墨迹較濃,寫得較爲潦草,簽名“祁”“琰”的筆畫較瘦,寫得比較工整,這兩類簽署完全不是一種風格。可見“丞關”的簽署者既不是“丞祁”,也不是丞“丁琰”。

既然“丞弁關”“丞關”中出現了官職“丞”的簽署,該簽署就應當與“丞”有關,很有可能是臨湘侯相責成屬吏代替自己參與、檢校庫物資的徵收並代筆簽署。雖然臨湘侯國丞授權他人,並未親自處理該項事務。但是,臨湘侯國丞仍有連帶責任,而代簽者也要爲其行事負責。由此看來,“丞弁關”“丞關”就具有兩層意思:一是,“丞”的簽署表明這本是丞的職事,丞需要爲此負責;二是,“弁”的簽名,以及將“關丞”倒簽爲“丞關”,表明丞並未親自參與此事,但丞間接處理了事務,由“弁”代勞。

“關丞”與“丞關”的含義截然不同。“關丞”爲關白、稟告臨湘侯國丞,而“丞關”則是臨湘侯國丞處置、參與某事務。“關”作處置、參與解,如《三國志·吴書·朱治傳》裴注引《江表傳》:“故表漢朝,剖符大郡,兼建將校,仍關綜兩府。”①《三國志》卷五六,北京,中華書局,1959年,頁1304。又如《三國志·吴書·孫休傳》:“休以丞相興及左將軍張布有舊恩,委之以事,布典宫省,興關軍國。”②《三國志》卷四八,頁1159。“關丞”是吏民向庫繳納物資時需要關白臨湘侯國丞,而“丞關”則是臨湘侯國丞關垂、關豫了吏民物資的繳納。如前所論,横調品布之始,需要依靠長吏的權威强制徵收調布,丞祁一開始參與了調布的徵繳。吏民繳納品布有時需要關白丞祁,丞祁在入受莂“關丞”之下親署了“祁”。臨湘侯國丞作爲長吏不可能長時間參與此類具體而繁瑣的事務,當品布徵收逐步順利並正常化,丞祁並不再直接參與該項事務,而是安排屬吏協助處理這項事務,並代筆簽署。從吴簡庫入受莂的記録來看,丞的佐吏並没有代簽丞的名字,而是簽署了“丞弁關”“丞關”,此二字的簽署也意味着臨湘侯國丞業已處置此事。從督責的角度而言,筆者更傾向於將簽署讀爲“丞弁關”,“弁”的署名明確了代簽者。至於“丞弁關”爲何存在兩種字形,這裏有兩種可能:一種可能是,“丞弁關”簽署期間,經歷了臨湘侯國丞“唐(?)祁”與“丁琰”的交接,代簽者“弁”有意以字形的差異來區分主事之丞的不同。另一種可能是,佐吏“弁”在前一段時間親自代簽,後來請人代簽,代勞者模仿了“弁”的字形;或者佐吏“弁”前後安排了不同的人代簽。這些可能性還有待相關材料的刊佈再作進一步論證。

總之,“丞弁關”並非丞的簽署,而是佐吏的代簽。“丞弁關”不僅明確了主事者,而且明確了代簽者,折射出主事者與代勞者之間的連帶責任。庫入受莂上的簽署,無論是親署“祁”,還是代簽“丞弁關”,皆具有權威性和有效性。①邢義田先生在《漢至三國公文書中的簽署》一文的“結語”提到“整體來説,在簡帛的時代,保證公私文書真實性和權威性的方式主要在於印章”,“用印加封纔是展示主官權力,保證文書權威和真實性的關鍵。主官是否在發出的文書上親筆簽名並不那麽重要,掾、令史、屬、佐等屬吏代簽反而是常態”。與本文的結論有異。參見邢義田《漢至三國公文書中的簽署》,收入長沙簡牘博物館編《走馬樓吴簡研究論文精選》,頁563—564。

二 省校

省校,即審查、檢校、校核,通過勾檢差錯,核查内容,從而確保文書真實而準確。走馬樓吴簡的省校批文在各類文書簡、君教簡中大量出現。過去,學界圍繞結計簡上常見的拘校注記“中”展開了探討。我們注意到,在户品出錢簡上有臨湘侯相的校記,字形較爲特殊,各卷釋文存在差異,或釋作“若”,或釋作“已”,或釋作“見”。我們在訂正其釋文的基礎上,進而探討該校記的含義及其在文書行政過程中所起的作用。

(一)“若(?)”

在采集簡第8盆中的模鄉户品出錢簡上,有個拘校記號整理者釋爲“若”,讀爲“‘畫諾’之‘諾’”,其簡例如下:

121.若嘉禾五年十二月十八日(壹·2729/8)【注】:“按:此處之‘若’,應即‘畫諾’之‘諾’。”

122.若嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(壹·2746/8)【注】:“按:此處之‘若’,應即‘畫諾’之‘諾’。”

123.若嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(壹·2754/8)【注】:“按:此處之‘若’,應即‘畫諾’之‘諾’。”

124.若嘉禾五年十二月十八日模鄉(壹·2829/8)【注】:“按:此處之‘若’,應即‘畫諾’之‘諾’。”

125.□嘉禾二年十二月十二日典田掾蔡□白(壹·249/1)【注】:“□爲濃墨批字,已殘,應爲‘若’,亦即‘畫諾’之‘諾’。”

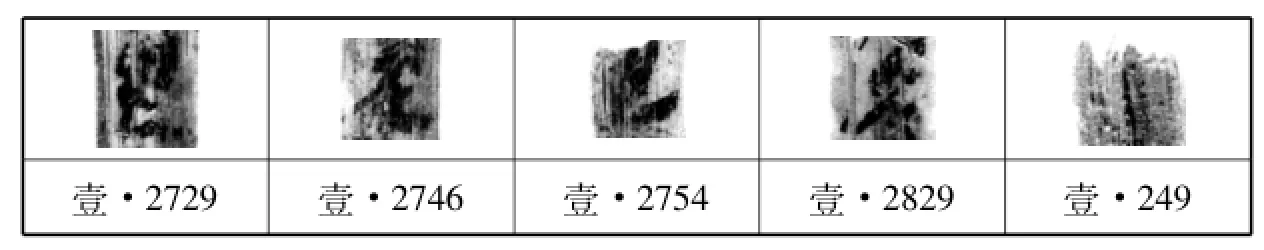

該校記的字形如“表六”所示:

表六

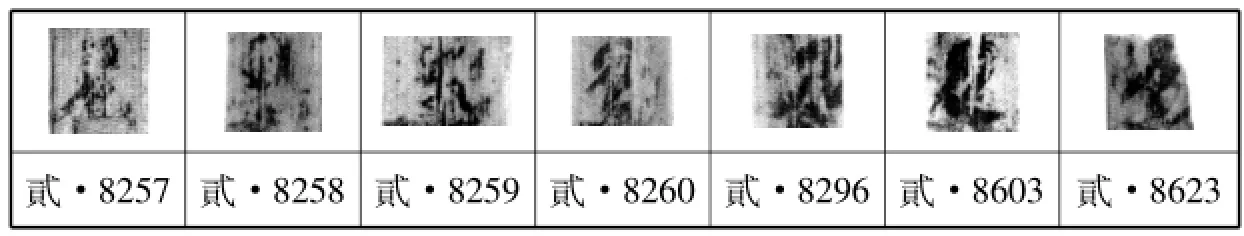

(二)“見(?)”

在采集簡第22盆中的模鄉故户品出錢簡上,亦有相同的校記,整理者釋爲“見”,其簡例如下:

126.模鄉郡吏陳琕①故户上品出錢一萬二千臨湘侯相見嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(貳·8257/ 22)

127.□□□相見嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(貳·8258/22)

128.模鄉郡吏何奇故户上品出錢一萬二千臨湘侯相見嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(貳·8259/22)

129.模鄉大男胡車故户上品出錢一萬二千臨湘侯相見嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(貳·8260/22)

130.下品出錢四千四百臨湘侯相見(貳·8296/ 22)

131.□臨湘侯相見嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(貳·8603/22)

132.見嘉禾五年十二月十八日模(貳·8623/22)

表七

(三)“已(?)”“巳(?)”

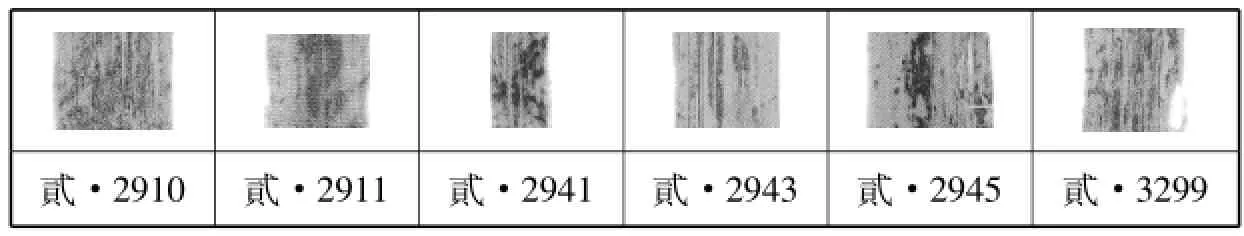

在采集簡第28盆中的模鄉故户品出錢簡上,也有同樣的校記,整理者釋爲“已”,其簡例如下: 133.一萬二千臨湘侯相已嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(叁·3181正/28)【注】:“‘已’爲濃墨批字,可能爲勾校符號,也可能另有含義。”下同,不再注明。

134.□二千臨湘侯相已嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(叁·3195正/28)

135.臨湘侯相已嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(叁·3220正/28)

136.□二千臨湘侯相巳嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(叁·3247正/28)

137.……臨湘侯相已嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(叁·3259正/28)

138.臨湘①“湘”,原闕釋,今據圖版補。侯相已嘉禾五年十二月十八日(叁·3317正/28)

139.已嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(叁·150/23)【注】:“‘已’爲濃墨批字,可能爲勾校符號,也可能另有含義。”

該校記字形如“表七”所示:

表八

(四)其他同類校記

在上列模鄉户品出錢簡之外,還有一些模鄉户品出錢簡上的校記“蟚”闕釋,今據圖版補釋如下:

140.下品出錢四①“四”,原釋作“二”,今據圖版及文例改。千四百臨湘侯相蟚②“蟚”,原闕釋,今據圖版補。……(壹· 1400/5)

141.中品出錢八千臨湘侯相蟚③“蟚”,原闕釋,今據圖版補。……(壹·1407/5)

142.模鄉大男盖轉故户中品出錢八千臨湘侯相蟚④“蟚”,原闕釋,今據圖版補。(壹·1518/5)

143.吏黄況故户中品出錢八千臨湘侯相蟚⑤“蟚”,原闕釋,今據圖版補。□(壹·1519/5)

144.模鄉大男周待故户中品出錢八千臨湘侯相蟚⑥“蟚”,原闕釋,今據圖版補。(壹·1525/5)

145.吏□□故户中品出錢八千臨湘侯相蟚①“蟚”,原闕釋,今據圖版補。(壹· 1540/5)

146.□□□故户中品出錢八千臨湘侯相蟚②“蟚”,原闕釋,今據圖版補。(壹·1565/5)

147.臨湘侯相蟚③“蟚”,原闕釋,今據圖版補。(壹·2715/8)

148.臨湘侯相蟚④“蟚”,原闕釋,今據圖版補。(壹·2764/8)

149.模鄉縣吏蔡忠故户上品出錢一萬二千臨湘侯相蟚⑤“蟚”,原闕釋,今據圖版補。嘉禾五年十二月十八日模鄉典田掾烝若白(貳·8378/ 22)

150.臨湘侯相蟚⑥“蟚”,原闕釋,今據圖版補。嘉禾五年十二月十八日(叁· 3231正/28)

這些簡例在采集簡第5、8、22、28盆中聚集出現,内容基本相同,皆爲模鄉故户品出錢簡。⑦參見拙作《走馬樓吴簡三鄉户品出錢人名簿整理與研究——兼論八億錢與波田的興建》,未刊稿。簡140—150校記“蟚”字形,如“表九”所示:其筆迹與表六、七、八中的校記筆迹相同,應爲同一人省校。

表九

值得注意的是,在采集簡第17盆中,有不少都鄉新户品出錢簡上亦有相同的校記,原釋文闕録,今補釋如下:

151.□鄉男子潘萏新户下品□……□百九十四侯相蟚①“蟚”,原闕釋,今據圖版補。……年正月十二日典田掾蔡□(貳·2910正/17)

152.都鄉大男鄭□新户中品出錢九千侯相蟚②“蟚”,原闕釋,今據圖版補。嘉禾六年正月十二日典田……(貳·2911正/17)

153.都鄉大男區通(?)新户下品出錢五千五百九十四侯相蟚③“蟚”,原闕釋,今據圖版補。……(貳·2941正/17)

154.都鄉男子許靖新户中品出錢九千侯相蟚④“蟚”,原闕釋,今據圖版補。□嘉禾六年正月⑤“□嘉禾六年正月”,原釋作“……年五月”,今據圖版改、補。十二日典田□□(貳·2943正/17)

155.都鄉大男□□新户下品出錢五千五百九十四侯相蟚⑥“蟚”,原闕釋,今據圖版補。……(貳·2945正/17)

156.户上品出錢□萬三千侯相蟚⑦“蟚”,原闕釋,今據圖版補。……(貳·3299正/17)

與模鄉故户品出錢簡相比,都鄉新户品出錢簡背後有套語,典田掾稟白的時間在嘉禾六年,三品所出錢數也不相同,另外,都鄉新户品出錢簡的編痕間距長約8.5釐米,比模鄉故户品出錢簡(約8.0釐米)要長一些。可見,都鄉新户品出錢簡另外編製了簿書。①拙作《走馬樓吴簡三鄉户品出錢人名簿整理與研究——兼論八億錢與波田的興建》,待刊。

都鄉新户品出錢簡151—156校記“蟚”的字形,如“表十”所示:

表十

其校記字形與模鄉故户品出錢簡上校記的字形並無不同(參表六—九),皆可改,補釋爲“蟚”。由此看來,雖然都鄉新户品出錢簡、模鄉故户品出錢簡分别編製了簿書,但是,對兩個簿書進行省校的是同一個人。據簡文所記,負責省校户品出錢的長官是“(臨湘)侯相”。

(五)“蟚”的手批者與含義

嘉禾五年底至嘉禾六年初的臨湘侯相,迄今刊佈的走馬樓吴簡中未見相關記載。據許迪割米案相關簡文:

157.臨湘侯相管呰叩頭死罪白:重部核事掾趙譚實核吏許迪(捌·4139)

158.臨湘侯相管呰叩頭死罪白:重部吏潘琬核校陸口賣鹽(捌·4159)

嘉禾四年底至嘉禾五年四月臨湘侯相爲“管呰(君)”。②參見徐暢《走馬樓吴簡竹木牘的刊佈及相關研究述評》,《魏晉南北朝隋唐史資料》(31),上海古籍出版社,2015年,頁61。核對圖版,“呰”的釋文可能存在問題,“”(捌·4139)、“”(捌·4159)似應釋作“君”。走馬樓吴簡中,尊稱臨湘侯相“某君”常見,如:

159.·右連年逋空雜米三千五百二斛三斗八升□合□侯相郭君丞區讓(肆·1230)

160.相郭君丞唐(?)祁録事主者周岑石彭謝進(肆·1297)

161.侯相趙君送柏船(柒·4239)

由此看來,嘉禾四年底至嘉禾五年四月臨湘侯相爲“管君”,“管”爲姓氏,“君”爲敬稱。

“管君”擔任臨湘侯相的時間,與收繳户品出錢的嘉禾五年底至嘉禾六年相近。那麽,拘校“蟚”是否“管君”手批呢?我們注意到,在嘉禾四年七月的“君教簡”上,亦出現了校記“蟚”,其簡例如下:

162.君教丞蟡固還宫録事掾潘琬校

蟚主簿尹桓省嘉禾四年七月十日丁卯白(182)①圖版見《長沙東吴簡牘書法特輯(續)》,《中國書法》2014年第10期,頁118—119。校記字形與户品出錢簡上的校記字形“蟚”完全相同,應是同一人手批的。此人很可能就是臨湘侯相“管君”,或者是“管君”專門安排的負責這項事務的門下吏或佐吏。

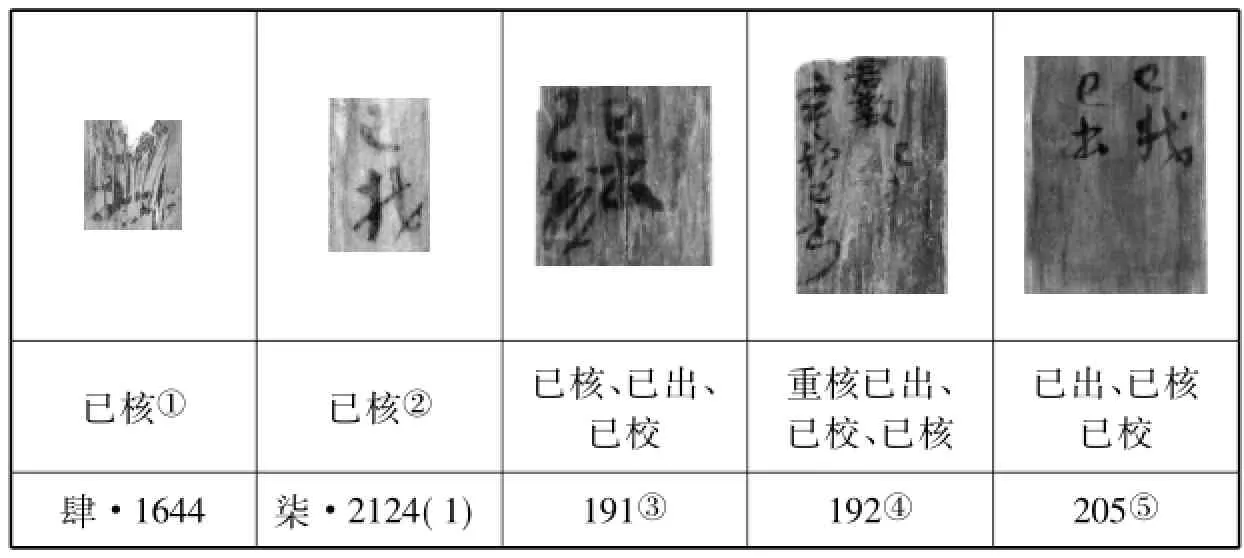

校記“蟚”是何含義呢?我們注意到,嘉禾三年“君教簡”上此處又見墨批“已核”“已出”和朱批“已校”,如“表十一”所示:君教簡上預留給臨湘侯相批字的空白處,嘉禾三年的批字爲兩字或四字,意思明確,而嘉禾四年該處批字則爲單字“”(182)和“”(173)。雖然嘉禾三年臨湘侯相的姓名暫不可考,但是,從批字内容和風格來看,這兩種批字顯然非同一人所爲。既然該批字與臨湘侯相有關,且批畫的位置又完全相同,這使我們有理

表十一

總之,户品出錢簡上(臨湘)侯相之下的校記“蟚”,是臨湘侯相“管君”或授權的一位屬吏選取户品出錢簿進行檢校後的批字,表示“已核”(已經檢核)的意思。

三 勾畫符號

走馬樓吴簡中有不少勾畫符號,最爲常見的“同文符”學界已有相關的研究。在籤牌、木牘和竹簡中,還常見有“朱筆塗痕”,本文以庫錢賬簿爲例,對“朱筆塗痕”加以探討。

庫錢賬簿體系由“襍錢入受簿”“襍錢承餘新入簿”“襍錢領出用餘見簿”構成。①參見拙作《走馬樓吴簡庫錢賬簿體系整理與研究》,《考古學報》2015年第2期。在這些簿書中,“襍錢入受簿”“襍錢承餘新入簿”中未見“朱筆塗痕”,“襍錢領出用餘見簿”中則極爲常見。“襍錢入受簿”“襍錢承餘新入簿”中雖然未見“朱筆塗痕”,但是,有迹象表明,這類簿書以“中”爲勾校符號,如襍錢入受莂的結計簡末尾:

163.·右廣成鄉入二年財用錢二萬五千八百八十中(壹·2822)

在庫布、皮入受莂結計簡末尾亦常見“中”字校記,如:

164.·右市布三百九十五匹②“三百九十五匹”,原釋作“三匹九丈五尺”,按四丈爲一匹,“三匹九丈五尺”應記作“五匹一丈五尺”,核對圖版,“百”“十”“匹”筆迹雖殘缺,但依稀可辨,據改。中(叁·246/23)

165.右小武陵鄉入嘉禾二年布卅一匹二丈九尺中(壹·7615/13)

166.右都鄉入嘉禾二年布□匹五丈□尺合一百七十二匹二丈五尺中(壹·7729/13)

167.南鄉入布一匹三丈九尺中(壹·8465/13)

168.·右樂鄉入布廿三匹二丈一尺中(貳·3881/19)

169.右小武鄉入布廿四匹一丈七尺中(貳·3900/19)【注】:“依文例,‘小武’下脱‘陵’字。”

170.□陵鄉入布五十六匹三丈七尺中(貳·3904/19)

171.……枚合一百廿四匹一丈六尺中(貳·5531/20)

172.樂鄉入嘉禾二年布莂廿八枚合卅七匹三丈四尺中(貳·5597/20)

173.·右平鄉入嘉禾三①“三”,核對圖版,首筆似爲干擾痕迹,疑應釋作“二”。年布九十六匹二丈八尺中(貳·5703/20)

174.□禾二年布卌七匹三丈五尺,中(貳·6105/ 20)

175.鄉嘉禾二年布一百七十二匹二丈五尺中(貳· 6234/20)

176.·右都鄉入布合卅五匹一丈四尺中(叁·245/ 23)

177.右都鄉入皮卌枚中(貳·8911/23)

178.·右西鄉入皮卅一枚其十枚鹿皮中(貳·8923/23)

其廿一枚麂皮

179.·右平鄉入皮十六枚中②“中”,原闕釋,今據圖版補。(貳·8934/23)在庫布承餘新入簿的新入簡上亦有校記“中”,如:

180.入樂鄉二年布十六匹□丈中(壹·3352/9)

181.入南鄉嘉禾二年布卌一匹二丈四尺,中(貳· 6106/20)

182.入都鄉二年布一百一匹三丈二尺中③“中”,原闕釋,今據圖版補。(叁·3838/ 31)

183.入東鄉二年布九匹……中(叁·2818/26)

184.入都鄉元年布卌二匹六□□□中①“中”,原闕釋,今據圖版補。(肆·2059/3)

185.入都鄉元年布卅②“卅”,原釋作“廿”,今據圖版改。八匹四尺五寸中③“中”,原闕釋,今據圖版補。(肆·1349/2)

186.入東④“東”,原闕釋,今據圖版補。鄉元年布十一匹三丈二尺中⑤“中”,原闕釋,核對圖版,簡底殘存字迹,今據補。(肆·1310/2)

187.入東鄉元年布二匹二丈二尺中⑥“中”,原闕釋,核對圖版,簡底殘存字迹,今據補。(肆·1468/2)

188.入南鄉元年布七匹三丈七尺中⑦“中”,原闕釋,核對圖版,簡底殘存字迹,今據補。(肆·1466/2)

189.入東鄉元年布五十七匹二丈九尺中⑧“中”,原闕釋,今據圖版補。(肆·1351/2)

190.入南鄉元年布十一匹三丈六尺中⑨“中”,原闕釋,今據圖版補。(肆·1505/2)

191.入南鄉元年布卅四(?)匹三丈四尺中瑏瑠(肆·1486/2)

192.入西鄉元年布卌七匹三丈二尺中瑏瑡(肆·1140/2)

193.入西鄉元年布廿匹三丈中瑏瑢(肆·1091/2)

194.入西鄉元年布二匹三丈七尺中瑏瑣(肆·1487/2)

195.入中鄉元年布十六匹二丈七尺中瑏瑤(肆·1478/2)

196.入廣成鄉元年布卌六匹□丈八尺中瑏瑥(肆·1099/2)

瑏瑠“中”,原闕釋,今據圖版補。

瑏瑡“中”,原闕釋,核對圖版,簡底殘存字迹,今據補。

瑏瑢“中”,原闕釋,今據圖版補。

瑏瑣“中”,原闕釋,今據圖版補。

瑏瑤“中”,原闕釋,核對圖版,簡底殘存字迹,今據補。

瑏瑥“中”,原闕釋,今據圖版補。

197.入廣成鄉元年布十六匹三丈九尺中①“中”,原闕釋,核對圖版,簡底殘存字迹,今據補。(肆·2128/3)

198.入廣成鄉元年布三匹三丈七尺中②“中”,原闕釋,核對圖版,簡底殘存字迹,今據補。(肆·1463/2)

199.入模鄉元年布卌一匹一丈□尺中③“中”,原闕釋,今據圖版補。(肆·1481/2)

200.入模鄉元年布卅八匹五尺中④“中”,原闕釋,今據圖版補。(肆·1464/2)

201.入平鄉元年布十七匹三丈三尺中⑤“中”,原闕釋,核對圖版,簡底殘存字迹,今據補。(肆·1350/2)

202.入桑鄉元年布四匹中⑥“中”,原闕釋,今據圖版補。(肆·1366/2)

203.入桑鄉⑦“桑鄉”,核對圖版,疑作“中鄉”。元年布三匹三丈九尺中⑧“中”,原闕釋,核對圖版,簡底殘存字迹,今據補。(肆·1448/2)

204.入小武陵鄉布□□□匹一丈七尺中(肆·1359/2)

205.入小武陵鄉元年布五十六匹□丈七尺中⑨“中”,原闕釋,核對圖版,簡底殘存字迹,今據補。(肆· 1381/2)

206.鄉元年瑏瑠布廿九匹三丈七尺中瑏瑡(肆·1361/ 2)

207.入市吏潘羜李珠瑏瑢所市布□□□百卅七匹七尺中(肆·1360/2)

總的看來,在庫賬簿中,“中”字校記集中出現在入受莂結計簡和新入簡的底端。我們曾指出,在庫賬簿體系中,入受簿是承餘新入簿的底賬,新入簡並非是對衆多入受莂的統計,而是直接轉記入受

瑏瑠“鄉元年”,原釋作“□武□”,今據圖版改。

瑏瑡“中”,原闕釋,今據圖版補。

瑏瑢“李珠”,原闕釋,今據圖版補。莂統計簡,由此實現賬簿之間賬目的流轉。入受莂統計簡賬目是否正確,新入簡又是否準確轉抄其數目,是檢校時的重點。當核對無誤後,則在這些簡的底端標記一“中”字,校記“中”表示“符合、正確”。①參見拙著《走馬樓吴簡采集簿書整理與研究》第六章《庫布賬簿體系與孫吴户調》,頁377。

然而,在更上一級的“襍錢領出用餘見簿”中未見校記“中”,卻頻繁出現“朱筆塗痕”,兹將“襍錢領出用餘見簿”中勾畫有“朱筆塗痕”的簡分類羅列如下:

領收簡:

208.·右領及收除數②“除數”,原釋作“財用”,核對圖版,“除”字及“田”旁可辨識,據改。錢十五萬九千四百一十一錢(叁· 6317)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

209.□□□數錢三萬二千八百一十八錢(叁·7177·22)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

210.已入廿二萬八千二百六十(叁·7188·33)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

211.其九十□萬九千□百八十,准入吴平斛米五百斛,々(斛)直一千八百卌(叁·7165·10)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

212.□未畢四萬九千八百六十(叁·7168·13)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

213.·右領錢五千七百……(叁·7187·32)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

214.定領二年皮賈行錢四百八十八萬(叁·7189·34)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

出用簡:

215.出錢九萬二千九百卌與襍錢二百九十二萬一千六十通合三百一萬四(叁·6303)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

216.□百一十二錢與襍錢三百萬五百六十八錢通合三百一萬(叁·6307)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

217.出錢廿九萬四千一百(叁·6913)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

218.出錢廿四萬八千八百卅三錢被府丙寅書□□錢十萬四千六百七十(叁·7003)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

219.出錢一萬六千六百六十三錢遣(叁·7047)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

220.出錢十□萬七千五百六錢嘉禾四年六月廿八日乙亥(叁·7159·4)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

221.出錢五萬二千八百被□嘉禾二年八月十五日己未書給市以(?)布(叁·7160·5)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

222.出錢五千七百七十萬吏番有傳送詣府,嘉禾四年二月十三日付(叁·7186·31)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

223.·右出錢十九萬□千九百九十六錢(叁·7156·1)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

224.右出錢二百□□萬二千七百廿九錢(叁·7164·9)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

225.·右出錢二萬六百九十五錢(叁·7192·37)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

226.·右出錢三萬九千四百八十五錢(叁·6318)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

227.·右出錢八十四萬七千一十三錢盡(叁·6319)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

228.□錢卅四萬七千七百卌盡(叁·6306)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

餘見簡:

229.今餘錢五萬□千八百一十七錢見在,庫吏潘有□(叁· 7190·35)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

230.今餘錢三千五百……(叁·7052)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

不明簡:

231.□錢卌二萬八千三百廿九錢(叁·6295)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

232.□錢九萬六千(叁·6423)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

233.□……錢……(叁·6539)【注】:“簡上原有墨筆點記。”

234.蟥……錢二萬六百九十五錢(叁·6830)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

235.萬五千七百卅一錢□(叁·6877)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

236.□卅五萬□千四百一十一錢(叁·7167·12)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

237.□□二年……五百(叁·7169·14)【注】:“簡中有朱筆塗痕。”

在“襍錢領出用餘見簿”中,領收、出用、餘見簡上都有“朱筆塗痕”。“領收(可能包括舊管和新收)—出用—餘見”構成了一個完整的會計流程,換言之,“襍錢領出用餘見簿”本身就是一個比較完整的賬目流轉過程。在檢校該簿書時,就需要對領收簡、出用簡、餘見簡之間的賬目進行核算,對賬無誤後,則在賬目數字上塗畫朱筆,呈現在該簿書中,就是“朱筆塗痕”一般以朱色線條的形式勾勒在領收、出用、餘見簡所記的數字之上。①參見伊藤敏雄《長沙吴簡中的朱痕和“中”字再考》,“紀念走馬樓三國吴簡發現二十周年長沙簡帛研究國際學術研討會”論文,2016年8月27—28日。

從核對流轉賬目數值這一作用而言,“朱筆塗痕”(襍錢領出用餘見簿)與校記“中”(襍錢入受簿、襍錢承餘新入簿)所起的作用是相同的。那庫錢賬簿體系中,爲何不實現勾校符號的統一呢?我們認爲,這主要有以下幾個原因:其一,襍錢入受莂統計簡和新入簡簡底一般有留空,校記“中”有位置可以書寫;但是,襍錢領收、出用、餘見簡上常見滿簡書寫,如上舉簡例中的簡211、215、216、222,没有空白處書寫校記“中”。同時,校記“中”書寫在墨書文字上並不太清晰,反而不如勾畫的朱筆長線塗痕醒目。其二,檢校襍錢入受簿、襍錢承餘新入簿時,一般只抽檢少數的入受莂統計簡與新入簡,比較簡易;而檢校襍錢領出用餘見簿時,需要對“領收(可能包括舊管和新收)—出用—餘見”會計流轉賬目進行全面審計,比較繁瑣。前者書寫校記“中”比較少,而襍錢領出用餘見簿則需要勾畫大量的“朱筆塗痕”。久而久之,校記“中”在襍錢領出用餘見簿中就簡化爲“朱筆塗痕”(朱筆長線條)的形式。

總之,襍錢領出用餘見簿中常見的“朱筆塗痕”(朱筆長線條)與校記“中”所起的作用基本相同,爲核對賬目流轉的勾畫符號,亦表示“符合、正確”。

(本文作者係中國社會科學院歷史研究所、出土文獻與中國古代文明研究協同創新中心副研究員)

*本文爲國家社科基金青年項目“嘉禾吏民田家莂研究”(1 6 CZS 0 4 0)的階段性成果。

④“遣”,原釋作“遺”,今據圖版改。

⑤“贊”,原闕釋,“脩行吴贊”又見於簡肆·2907(原釋作“詣行”,當據圖版及詞例改)、簡肆·3993(原釋作“偮行吴貸”,當據圖版及詞例、專名改)、簡叁·4261 (“贊”可據圖版補),核對圖版,字迹大致可辨認,今據改。