郑州环卫工休息室成摆设美了“政绩”寒了“民心”

2017-06-01杨燕

本刊记者 杨燕

建设舆情

郑州环卫工休息室成摆设美了“政绩”寒了“民心”

本刊记者 杨燕

2016年12月25日15时29分,由印象网首发《郑州环卫工休息室成摆设:工人不让进 领导检查才开门》,标题中“摆设”、“工人不让进 领导检查才开门”等字眼立刻吸引网民关注。报道称,12月25日雨夹雪,郑州室外气温降到2摄氏度。街头的环卫工休息室却是铁将军把门,露天工作的环卫工实在扛不住严寒,只好躲进公交候车亭或沿街商店门口房檐下躲雨避寒。有环卫工反映,这些休息室就是摆设,“只是在上面领导进行检查时,才找几个环卫工坐进去应付检查,等领导一走马上把人撵出来。”随后澎湃新闻、凤凰网、网易新闻、新浪等各主流媒体跟进转发该新闻。至26日,舆情达到高潮。

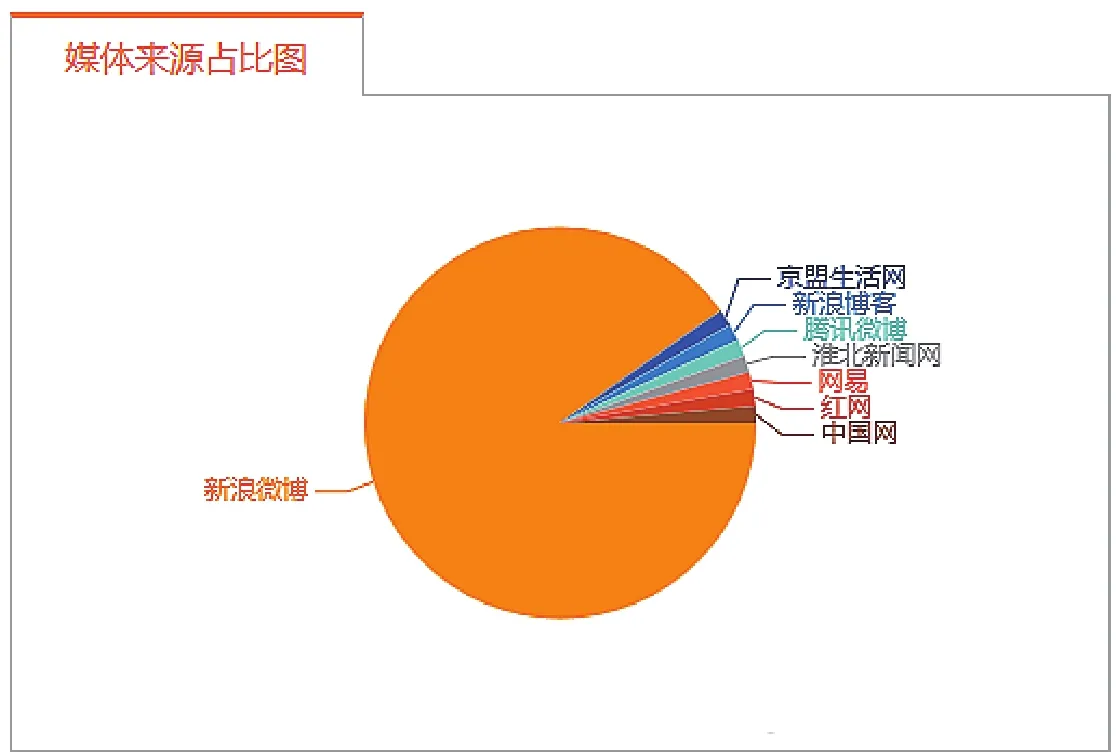

据中华建设舆情检测系统显示,截至2016年28日24时,全网信息量高达11996条。整体来看,事件发展趋势较为突出,舆论负面情感(敏感信息)占比过半,达50.41%。

弱势群体权益受损激发网民“正义感”,产生“共情效应”

环卫工常被称为“城市美容师”,风里来雨里去,顶风冒雪卖力干。能让他们在劳动过程中喝上几口热水、得到片刻休息,这是呵护环卫工身心健康的起码要求。然而,郑州街头近二十个为环卫工修建的休息室却大门紧锁,也不允许环卫工进入。本该属于环卫工人的基本权益却无法保障,休息室大门紧锁激怒“群情”。网民@民警葛二蛋 怒斥“房子是用来住的,不是应付检查的!”网络大V @沙澧一舟 表示“这简直是滑天下之大稽,环卫工休息室竟然不是用来休息的!竟然是用来当道具演给领导看的!真让人气愤!这哪有一点为人民服务的宗旨意识?连最起码的人文关怀之心都没有。彻底清查相关责任人,还休息室以本来面目,让环卫工在这个冬天不再寒冷,真正能感受到政府的温暖。”

事实上,早在十年前,我国就发布了《城市环境卫生设施设置标准》,要求各地建设环境卫生清扫、保洁工人作息场所。然而,在实际操作中,一些地方虽然建起了环卫工休息室,但在数量、建设标准、配备设施上仍存漏洞,沦为“摆设”更让人匪夷所思。环卫工的弱势地位、不公正待遇即刻激发网民“正义感”,产生共情效应。

环卫工凄凉的生存现状与领导“特权”形成强烈反差,舆情疯狂传播

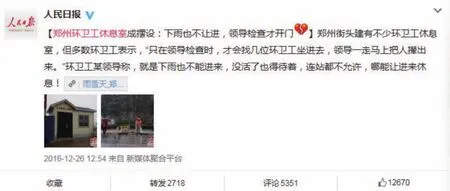

2016年12月25日一大早,天空中便下起了淅淅沥沥的小雨夹雪,郑州街头的室外气温降到2摄氏度。然而,在街头专门为环卫工修建的环卫工休息室一个个是铁将军把门。环卫工们一个个缩着脖子,要么打着雨伞,要么披着雨披,一律站在寒风中的街头。环卫工们在寒风中瑟瑟发抖的情景击中人们内心最柔软的地带。而某领导冷漠的语言“就是在下雨也不能进来休息。每个人都有自己的路段,只能在自己的范围内干活。没活了也得待着,连站都不允许,哪能让进来休息”,领导特权高高在上。强烈对比即刻引发舆情疯狂传播,谴责、质疑、批评铺天盖地席卷而来,瞬间淹没舆论场。@人民日报 发微博《郑州环卫工休息室成摆设:下雨也不让进,领导检查才开门[伤心]》,获得转发、评论、点赞共20747条。@Vista看天下发微博【郑州环卫工休息室成摆设:工人不让进 领导检查才开门】获转、评、赞1206条。此外,@澎湃新闻、@财新网 等媒体跟进转发,舆情疯狂传播。

“仇官”心态下,特权主义、“官方做秀”遭受舆论猛烈抨击

社会转型期各种矛盾异常尖锐,贫富差距、干群关系等问题导致“仇富”、“仇官”的心态愈演愈烈。尤其是在人人都有麦克风的时代,每个人都能在公众平台上发表自己的意见、评论,公民参政议政的热情被极大地激发出来。每一个舆情源的出现,都可能分分钟在网络上引发一场舆论风暴。郑州环卫工休息室成摆设,直指政府的“面子工程”、扭曲的政绩观、“做秀”等导致干群关系紧张的顽疾,网民的不满瞬间爆发,猛烈抨击。网民@天冷睡不醒- 称“太过分了,这种面子工程什么时候才能是个头?”网民@找到心爱的人后就改昵称 表示“呵呵,看到这类负能量的新闻就一肚子火,这些城市美容师,他们真的很辛苦,难道连休息的资格都没有吗?这些所谓的领导,你们看到了吗?恶心吗?”网民@南方只有风 称“表面工作做的再好,有什么用,受苦的永远是普通老百姓。”

新华网刊发评论文章《评:环卫休息室成摆设 初衷温暖结局寒心!》,指出将环卫工休息室当摆设,反映了当地环卫工权力之弱,及其有些官员喜欢作秀的现实。汉丰网发表评论文章《白墨:环卫工休息室成摆设折射“病态”的管理》,指出建设环卫工休息室的初衷,就是为了给环卫工提供临时休息的场所,有个遮风挡雨之地。可是,在环卫工有需要的时候,休息室却不开门,而是成为“摆设”,只是应付领导检查做个样子,甚至还沦为了官员的“秀屋”。如此大搞表面文章,完全背离了当初建设环卫工休息室的本意,漠视了环卫工的休息权益,严重浪费了社会资源。对环卫工的生存现状“熟视无睹”,凸显了管理者根深蒂固的冷漠心态,“病态”的管理方式暴露无遗。

官方回应:向环卫工道歉,立即整改

针对记者12月25日调查报道,郑州市城市管理局27日对此作出回应:作为行业管理部门,确实在监督检查、协调考核等方面存在监管责任不到位问题,对此他们向环卫工真诚道歉,深表歉意!并要求各区于12月30日前整改到位。12月30日之后,该局将组织专人,对各区环卫职工作息场所的使用情况、整改情况和落实时间等进行全面检查,对落实不力的单位进行通报批评。

28日,郑州市城管局在其官方网站上刊发《环卫工休息室成摆设续:二七区将提供68套住房作环卫工集体宿舍》,对此新华网刊发评论文章《别把环卫工休息室当摆设 要把他们请进门》,指出建环卫工休息室表面上已经体现了当地部门对环卫工的关怀之举,在经媒体曝光后这些表面工作终于转化为了实际行动。我们希望休息室的钥匙一直长久地落在环卫工人的手里,让他们在需要的时候,走进那扇门,温暖那颗心。

解决问题要落到实效,警惕“罗森塔尔效应”

罗森塔尔效应又称“毕马龙效应”、“比马龙效应”、“皮革马利翁效应”或“期待效应”,由美国著名学家罗森塔尔和雅格布森提出。多暗喻人在情感、观念和倾向上,会不同程度的受到他人下意识的影响,而被影响的人自身也愿意相信这些。

在罗森塔尔效应下,一些正面的影响会对人们产生正面的循环,而负面的影响,则可能造成负面的叠加。近年来被妖魔化的城管形象,就是因为长期大量的负面信息扩散、传播,网民受到负面影响较大,在主观判断下,形成的城管“暴力执法”的刻板印象。

近两年,随着城市管理执法规范化以及城管人自身的努力,网络上对城管的正面报道也越来越多,城管的负面形象有所缓解,甚至有少部分网民开始理解城管,体谅城管工作的不易。但是此次的舆情事件,虽然郑州市城管局作出了道歉、立即整改的回应,在一定程度了上缓解了舆情的负面影响,但是仍然需要警惕“罗森塔尔效应”对城管形象叠加造成的“标签化”。

此外,随着移动互联网的快速发展,人们的现实生活已经越来越与网络密不可分。而网络舆情事件的发生,往往就是现实生活中的矛盾在网络上的映射和反应。环卫工人没有休息避雨的地方,环卫工人休息室沦为摆设的问题,并非是个别问题,具有一定的普遍性,各地媒体时常有所报道,这在一定程度上叠加了舆论对城管的负面印象。因此,对于此次休息室成摆设事件,郑州市城市管理局除了及时道歉、整改外,更要从制度上进行反思,建立长效机制,而不是等出现问题才“突击”检查、“突击”整改。

对于整改效果,郑州市城管局也应及时公开,回应舆论关切,最大限度地减少舆情事件的负面影响,修正城管的正面形象。关爱环卫工人,不能仅仅是口头上表表决心,而要落到实处,切实维护环卫工的劳动权益。当地管理部门不妨打开休息室的那一扇“良心门”,让环卫工人有地方可以歇歇脚、避避风雨。如此,环卫工休息室才能成为真正的民心工程!