上海市虹口区1956—2015年急性病毒性肝炎发病趋势分析

2017-05-31杨吉星于晓楠汤显

杨吉星 于晓楠 汤显

摘要:目的 分析上海市虹口区1956-2015年急性病毒性肝炎发病趋势。方法 对1956-2015年急性病毒性肝炎发病资料进行描述流行病学分析。结果 上海市虹口区急性病毒性肝炎发病率在1956-2015年呈波动性下降趋势。随着病毒性肝炎的病原学检测技术逐渐提高,未分型肝炎的比例逐渐下降。乙型肝炎占比最大,其次为戊型肝炎。20~49岁的青壮年是急性病毒性肝炎发病的主要人群。职业分布以工人、干部职员和离退休人员为主。结论 上海市虹口区病毒性肝炎防治工作成效显著,急性病毒性肝炎发病率大幅降低,但今后病毒性肝炎防治工作仍是传染病防治工作的重点。

关键词:急性;病毒性肝炎;流行特征 中图分类号:R 512.6 文献标志码:A

病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的一组以肝脏病变为主的全身性传染病。按病原分类,目前已发现的病毒性肝炎至少分为甲、乙、丙、丁、戊5个型别。为了解各型急性病毒性肝炎(急性肝炎)的长期变化趋势,制定虹口区急性肝炎的防控策略,我们对辖区1956-2015年的发病数据进行统计分析。

1资料与方法

1956-2003年的急性肝炎发病数据来自虹口区疾病预防控制中心的传染病报告统计报表。2004-2015年发病数据来自于中国疾病预防控制信息系统中传染病报告信息管理系统的数据统计。人口学资料来源于上海市统计局。因1956-1991年的监测报表中未包含对急性肝炎分型情况,所以仅对总的发病数据进行分析。因部分外来人口发病数据缺失,本文仅针对本市户籍居民的发病情况进行分析。数据录入Excel 2010软件进行统计分析。

2结果

2.11956-2015年急性肝炎发病率变化趋势

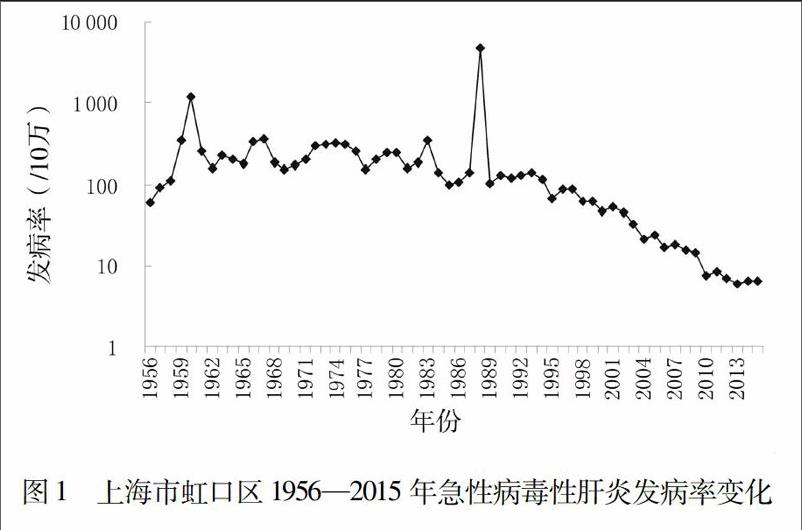

虹口区1956-2015年急性肝炎的发病率总体呈波动下降趋势,但大体可分为2个时期。第1个时期为急性肝炎高流行期(1956-1994年),约为40年的时间;第2个时期为急性肝炎波动性下降期(1995-2015年),约20年的时间。在急性肝炎高流行期除1956、1957、1985年外,急性肝炎年发病率基本在100.0/10万以上,呈周期性流行状态,平均发病率为342.3/10万。1960年(年发病率为1 187.3/10万)和1988年(年发病率为4 662.6/10万)出现了急性病毒性肝炎的暴发,年发病率超过1 000.0/10万。在急性肝炎波动下降期(1995-2015年),急性肝炎发病率呈波动下降状态,在约20年的时间里急性肝炎年发病率由1995年的67.2/10万下降至2015年的6.5/10万,下降幅度达到90.0%,平均发病率为33.8/10万。见图1。

2.21992-2015年急性病毒性肝炎的人群分布

虹口区1992-2015年急性肝炎的男女性别比为1.9:1。年龄分布以20~49岁的青壮年为主,占发病数的68.4%。其中甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎和未分型肝炎以20~49岁年龄组为主,构成比分别为67.1%、69.3%、76.2%和70.5%;戊型肝炎以30~75岁年龄组为主,构成比为89.7%。职业以工人、干部职员和离退休人员为主,占发病数的66.1%。

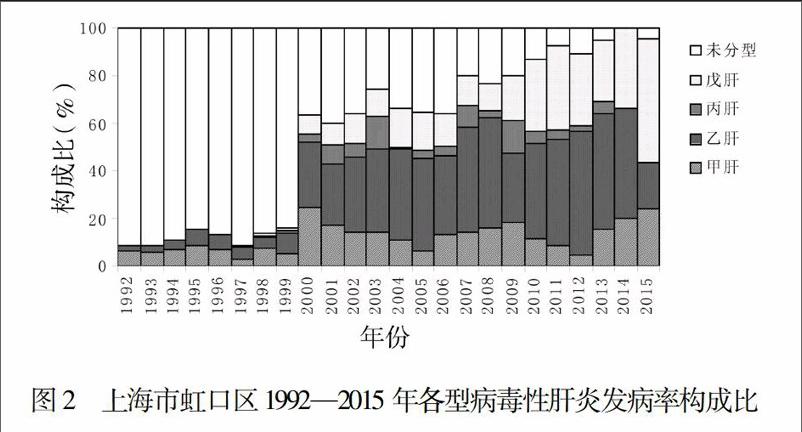

2.31992-2015年急性病毒性肝炎分型

由于医疗机构实验室检测技术的逐步提高,1996年以前仅对甲型、乙型肝炎进行分型。1997年起丙型、戊型肝炎也纳入分型监测报告系统,但是由于各医疗机构的检测能力不一,病毒性肝炎的分型情况从2000年起逐步完善。所以病毒性肝炎的分型监测情况也大致分为2个阶段。第1阶段为分型监测初期(1992-1999年),第2阶段为分型监测完善期(2000-2015年)。随着医疗机构实验室检测技术的逐步提高,未分型肝炎的发病率和构成比逐渐下降,发病率由1992年的116.3/10万(构成比为91.7%)下降至2014年的0.0/10万。其中分型监测初期未分型肝炎的发病率及构成比很高,平均分别为82.9/10万、88.9%;分型监测完善期未分型肝炎的发病率及构成大幅下降,平均分别为6.3/10万、29.9%,见图2。

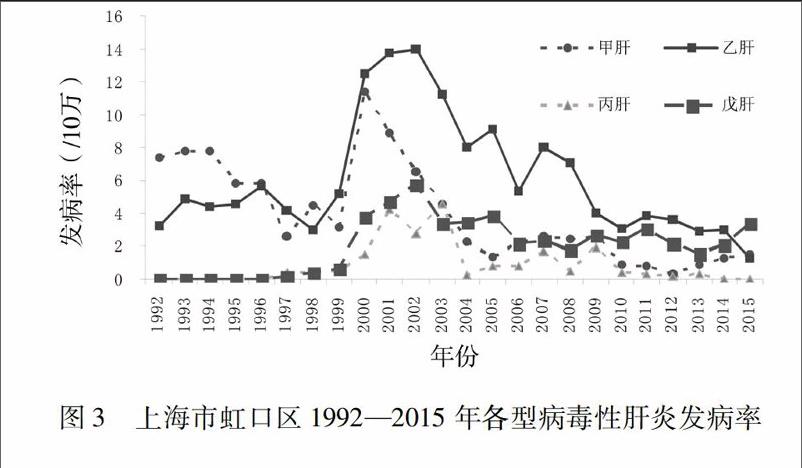

甲型肝炎在2000-2001年有1个发病高峰,发病率为8.0/10万以上,其他年份均保持波动下降的趋势,2004年以来一直维持在较低的发病水平,均为3.0/10万以下。乙型肝炎发病率在分型监测初期的发病率相对稳定,为3.0/10万~5.0/10万,平均发病率为4.4/10万。在监测完善期乙型肝炎发病率在2000-2003年出现1个发病高峰,而后呈现波动下降状态,发病率由2002年的14.0/10万下降至2015年的1.3/10万,平均发病率为7.1/10万。丙型肝炎在1997年纳入分型检测,检出量逐年提高,2003年达到顶峰(4.5/10万),而后维持在较低水平,个别年份甚至没有病例报告。戊型肝炎也是在1997年纳入分型检测,检出量逐年提高,2002年达到顶峰(5.8/10万),而后相对平稳,维持在3.0/10万左右(图3)。

3讨论

虹口区的急性肝炎监测在60年的发展完善过程中,经历2个发展阶段,一个是建国初期的40年,在这个时期病毒性肝炎高发,并以肠道传播的肝炎(甲型)为主,最为著名的就是1988年的甲型肝炎大流行,年发病率达4 662.6/10万。这与当时虹口区的地理环境、卫生状况和居民的卫生习惯有关。虹口区位于上海的中心城区,这里自然水系密布,人口密集,大部分家庭没有独立卫生设备,排泄物没有消毒措施,居民喜欢食用未经烧熟煮透海鲜,从而造成肠道类传染病高发的现象。

近20年,随着经济的快速发展,环境卫生状况得到改善,人群的卫生知识逐步提高,肠道传染病的发病率大幅下降,经血传播的肝炎逐渐成为急性肝炎的主要型别。随着20世纪90年代乙肝疫苗的面世、乙肝疫苗生产技术的进展和虹口区计划免疫工作的廣泛开展,虹口区急性肝炎的发病率逐步下降至10.0/10万以下。近年来虹口区急性病毒性肝炎总的发病率低于北京地区及上海市郊区,但高于上海中心城区。

随着医疗机构实验室检测能力的逐步提高,急性肝炎的病原学分型能力从1992年仅对甲、乙型进行分型检测,到1997年开始对丙型肝炎和戊型肝炎也进行分型监测,2000年以后分型监测系统逐渐完善。未分型肝炎的比例从90%以上下降至无未分型肝炎报告。肝炎病原体检测技术的提高,对于区分病毒性肝炎的传播途径,制定和实施特异性的防控措施奠定了基础。

近年来虹口区急性乙型肝炎的发病率控制在较低水平(2.0/10万),证明我国对新生儿免费接种乙肝疫苗的免疫策略取得了良好的成果,但是与美国、加拿大、俄罗斯等发达国家仍有一定的差距。1992年起虹口区将乙肝疫苗列入计划免疫,对部分户籍儿童进行疫苗接种;2002年实施所有新生儿免费接种,新生儿接种率达98%以上,近年来低龄儿童发病率下降明显。在今后的工作中,应该在乙型肝炎孕妇及其新生儿的免疫球蛋白及时接种和准备怀孕的乙型肝炎妇女及时进行抗病毒治疗方面做出努力,使免疫阻断成功率进一步提高。

虽然急性丙型肝炎的报告发病率较低,可能与急性丙型肝炎病毒感染者中50%~90%无症状,患者不主动就诊有关。只有15%~45%的丙肝病毒急性感染者在不需要治疗的情况下能在6个月内自主清除病毒,剩下的55%~85%的感染者会发展成慢性丙型肝炎病例,其中15%-30%会在20年内发展成肝硬化。丙型肝炎的治疗过去一直以利巴韦林和干扰素治疗为主,效果不太理想。2014年以来直接作用于病毒的药物(DAA)上市给丙型肝炎患者带来了新希望,WHO估计90%的丙型肝炎患者将在3~6月治疗后彻底治愈。

虹口区戊型肝炎自1997年纳入监测系统以来,发病率构成比逐渐上升,2009年以来已仅次于乙型肝炎位居急性肝炎发病率的第2位,发病率和发病趋势与全市水平保持一致。2012年首次超过甲型肝炎,成为我国肠道传播型肝炎的第一大病因。2015年戊型肝炎的发病率已经超过的急性肝炎發病率的50%,成为虹口区急性肝炎的第一病因。戊型肝炎平均住院治疗费用在各类病毒性肝炎中最高(2万元以上),加重了患者的负担。关于感染的来源和相关的危险因素还需进一步的研究。由于戊型肝炎与甲型肝炎同属于肠道传播型肝炎,且戊型肝炎疫苗已于2012年上市。由于戊型肝炎的知晓率较低,疫苗需要接种3剂次,且费用较高(400余元),目前人群对于戊肝疫苗的知晓率和接种率都相对较低。加强疫苗知晓率的宣传,提高高危人群的戊型肝炎知识水平和戊肝疫苗接种率也许是戊型肝炎防控的新途径。