普世气魄 华夏情怀

2017-05-30王检桐

王检桐

【内容提要】黄安伦是当代国内及海外皆具相当影响力的旅加华人作曲家。与共和国同龄的他出身于知识分子家庭,“文革”时期饱经坎坷,“文革”后赴海外求学,先是进入“西方现代音乐的大本营”,而后又旗帜鲜明地反“现代主流”转身坚守调性音乐阵地。黄安伦的音乐作品多以富于“民族口音”的旋律语汇结合西方多声技术创作完成,崇尚普世仁爱的精神内涵。

【关键字】黄安伦 艺术追求 创作理念 普世仁爱

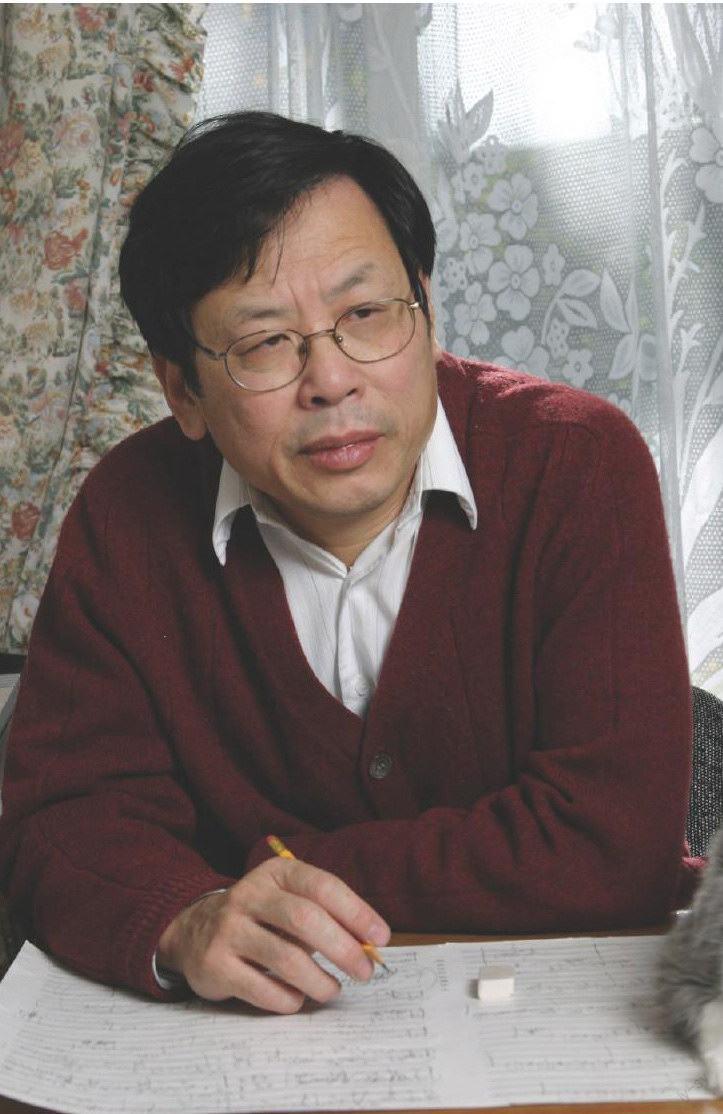

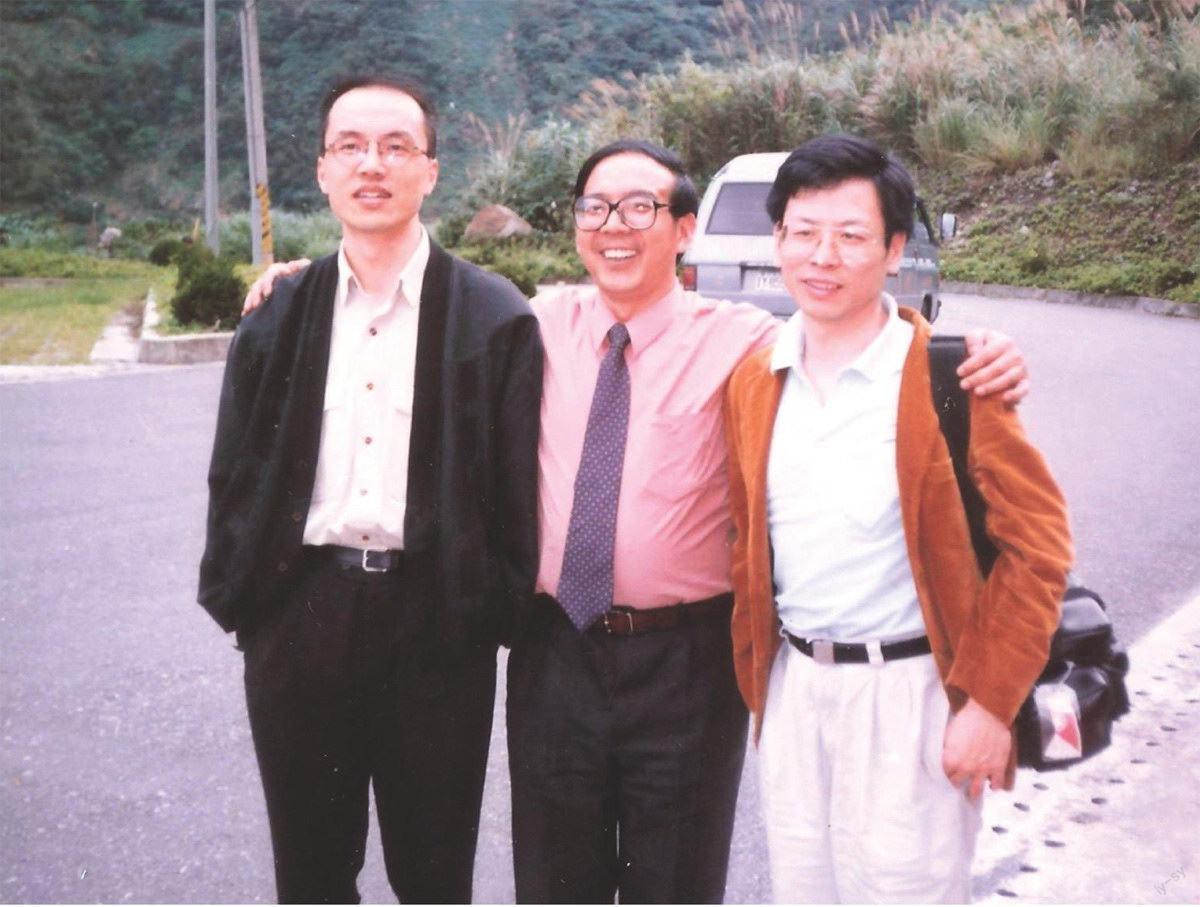

黄安伦,中国当代作曲家,1949年3月生于广州。他的音乐创作广泛涉猎交响乐、室内乐、歌剧、舞剧、声乐和器乐独奏等各类体裁,作品大多已在海内外结集出版并录制发行唱片。

黄安伦是一位个性鲜明、有着独立艺术主张的作曲家。他的音乐作品多以富于“民族口音”的旋律语汇结合西方不同风格的多声技术创作完成。此外,信仰基督的他还作有大量宗教题材作品。

作曲家之路的偶然与必然

黄安伦出身于知识分子家庭,父亲黄飞立、母亲赵方幸均为中央音乐学院资深教授。黄安伦成长在专业的音乐氛围当中,自幼就读中央音乐学院附小与附中,先后师从钢琴教育家楼乾妹、邵元信,接受系统的钢琴训练。在专业音乐环境中的多年熏陶,使黄安伦对各种体裁、风格和类型的中西音乐累积了丰富的感性经验,可以说,音乐的曼妙、铿锵、激昂、宏大在潜移默化中融入到少年黄安伦的心灵。1964年,15岁的他创作了第一首钢琴独奏曲《对花》。这首依据民歌曲调即兴变奏的钢琴小品受到老师与同学们的良好评价,从此使他志向作曲,决心走音乐创作道路。然而好景不长,1966年“文革”开始,父亲被划为“黑帮”关进“牛棚”,学校停课,黄安伦就此中断了专业学习。1969年,他随中央音乐学院参加军垦,被派遣至北京西北部的张家口地区。物资的匮乏、艰苦的劳动与城市生活的巨大反差,使黄安伦深刻体验到生活的艰辛。塞北的坎坷经历逐渐磨掉了少年黄安伦的蒙昧,代之而来的是青年黄安伦的热忱与坚韧。他在艰苦繁重的劳动间隙,“偷学”作曲技术理论,并跟随作曲家陈紫研习民间音乐。伴随着逐渐习惯的乡土生活和对民间音乐日复一日的研习,黄安伦在乡土文化生态中深刻领悟到沉淀在这片土地上的沧桑与凝重,民间音乐向他展露了华夏儿女的肝胆衷肠,仁爱德性的种子就这样播撒在年轻作曲家的心田。此后,黄安伦尝试将民间音乐与西方音乐进行糅合,理性层面表现在他将五声性调式交替与主调思维相互协调、线条化的单声部音乐思维与空间化的多声部音乐思维相互协调、五士lf生的旋法特征与功能性和声语汇相互协调,感性层面表现在他从关注作品的形态美进而注重由乡土文化赋予作品“灵魂”与“生命”。这一时期形成的创作理念成为黄安伦此后创作风格的主要导向。

1980年赴北美留学前,黄安伦创作了钢琴曲集《塞北小曲三十首》、钢琴独奏《中国畅想曲第二号(序曲与舞曲)》、舞剧《敦煌梦》、歌剧《护花神》、交响序曲第一号《春祭》。其中,芭蕾舞剧《敦煌梦》人选20世纪华人音乐经典,郎朗以演奏其中的《中国畅想曲第二号》摘得柴科夫斯基青少年钢琴比赛金奖。由此可见,黄安伦当时已成长为一位经验丰富、成熟高产的作曲家。然而1979年他报考中央音乐学院却“意外”落榜。1980年,31岁的黄安伦赴北美求学,先后在多伦多大学、匹兹堡大学及耶鲁大学深造,并凭借优异的成绩和丰厚的创作成果连年赢得全额奖学金。1986年,黄安伦获得耶鲁大学硕士学位,同年,他婉拒博士全额奖学金,全身心投入到音乐创作中。

当年,学生时代的黄安伦参加耶鲁面试时,布列兹尼克教授对于已是中国作曲家的黄安伦为何还要来耶鲁学习西方音乐提出了疑问,黄安伦引用恩师陈紫的话答日:“吃狗肉,长人肉。”机智的黄安伦用玩笑的口吻缓和了面试的紧张氛围,却也道出了矢志弘扬中国音乐的夙愿。多年以后,黄安伦在研讨会上分享创作经验时说:“中国音乐的学问大了,我们究竟懂多少?光是宫、商、角、徵、羽五种调式在全国不同地区民歌中的形态,就够研究一辈子的……民族的音乐遗产,绝对是作曲家的基本功,偏废了它,你将‘一世无成。”

黄安伦的家庭背景与成长环境使他成为职业音乐家似乎是必然,但坎坷经历却偶然地引领他踏入民间音乐艺术的大门,就是这必然中的偶然成就了一位心系华夏音乐的中国作曲家。

“普世之爱”的艺术追求

黄安伦认为,艺术家的使命就像科学家对于物质世界的探索,会经历一个发现并证实的过程。“美的标准”类同“真理”,它是不能够被创造的,并且是客观存在的。黄安伦早期成长经历与之后的海外经历拓宽了他的视野,也加深了他对社会、历史、人性的思考,他意识到极端意识形态、极端民族主义和极端民主主义都会酿成惨剧,造成历史车轮的倒退。他认为,一定程度上应存在一个凌驾于政治、民族、社会、时代等一切类别之上的概念,它是永恒的真理。也许是出自基督教教义的影响,黄安伦称之为“普世之爱”。他宣扬唯“普世之爱”才是作曲家应当矢志追求的永恒主题,他感受到了先辈大师贝多芬、勃拉姆斯、巴赫等创作的经典音乐均印证并传播了“普世之爱”,这也成为黄安伦音乐创作的终极追求。宗教对于黄安伦艺术理念的形成起到关键l生作用,但在践行的道路上,黄安伦并未墨守成规,而是在西方传统思想、传统价值观大崩溃的历史背景下,提出“重塑人性尊严的使命已落在中国人身上,应该在全世界范围内弘扬中华文化”。这样说不无道理的原因在于,脱胎于基督教的西方音乐与暗含纲常伦理的中国传统音乐拥有相通的感性内容与外在的表现形态,孔子儒学有“泛爱众而亲仁”,《新约》有“要尽心、尽性、尽意、爱主你的神,要爱人如己”,两者在基于爱的表述方面存在相互通融的根基,区别在于儒学讲求人本,而基督教义主要强调神本兼及人本。黄安伦曾经说过,中国的音乐相比西方音乐在感性层面“少一点什么”,这个“什么”被黄安伦敏锐地捕捉到,这便是人对疏离遥远的神所产生的敬畏和赞颂。他所崇敬的巴赫、贝多芬、勃拉姆斯都是基督信徒,黄安伦深信他们作品中所投射出的宏大气魄是源自基督教义对“爱”的传播,犹如贝多芬所说:“把神的光辉播照于人群,没有比这更崇高的任务了。”黄安伦将对神明的笃信与虔诚同样奉献给他所热爱的音乐事业,他的音乐创作实践将中西音乐文化在理性与感性层面的多维融合也恰切当今全球一体化语境,他是在实践层面探索中西方傳统音乐文化的深层次互动交流。

“反现代主流”的创作理念

“明确了为什么而写,就要明白怎么写!”黄安伦如是说。除舞剧《敦煌梦》、交响诗《剑》与《C大调交响曲》外,黄安伦的音乐创作均在调性音乐领域。西方现代音乐源于对几百年一脉传承的传统调性音乐与传统美学观念的突破与超越。两次世界大战的残酷事实加速了传统世界观的人文内涵走向崩溃,作曲家将人文内涵的自由平等推向极致,极端的自我表达成为其哲学基础,极其个性化的创作手段与美学观念井喷涌现。黄安伦将现代音乐的感性特征总结为“不确定性”和“不可预知性”。现代音乐作品的内容价值在于作曲家本人对于美的定义,与普罗大众毫无关联,因而现代音乐失去了传播与社会价值。现实中,每个人天然带有社会属性,社会的公共生活本质是依存于共同秩序和共同价值判断的有序活动,人类文明的继承与发展有赖于对有序公共生活的遵从,有赖于对共同价值观念的遵从,现代音乐正是颠覆了这一点。黄安伦明确提出无调性音乐的“三大危机”:“缺乏辨识度”“没有内在展开力”“極短的生命力”。缺乏辨识度在于无调性音乐在音响形态感知方面往往无法让人把握其固定形态特征,无调性音乐往往难于清晰烙印某一风格。西方调性音乐在历史各阶段发展变化,直至走向尽头,反映了事物发展的普遍规律,而我国民族音乐的调式体系极其丰富,许多调式形态尚存于原生态环境中,有待抢救开发,并加以研究发展。中国音乐发展至近现代,多是源于对西方调性音乐鼎盛时期经验的借鉴。另外,调性音乐因为“主音”提供了音乐发展的方向性,对于主音的疏离和趋向成为调性音乐展开的最基本原则,作为音乐发展的驱动力关键要素,和声也是据此原则发展起来的。比起其他音乐要素,和声在营造戏剧性与紧张度等方面有着突出的表现力,而失去调式原则控制的“不解决”和声,往往给人以怪诞而不知所云的听觉感受。脱离调式体系对其他音乐要素进行设计,比如力度、速度、节奏、节拍、音色、曲式等的试验,都显得缺乏有机的组织秩序和明确的表现目的。目前来看,调性音乐仍是通过音响传递感性经验的主要手段,因此无调性音乐尚不具备在社会大众群体当中传播的原始动力。

无调性音乐出现在20世纪初并赢得惊世骇俗的赞许,根本源自“创新”。倘若大批作曲者都不假思索地以前仆后继之态势闯入无调性音乐的创作领地,那么无调性音乐创作将沦为随波逐流,“创新”亦沦为空谈,这从根本上背离了无调性音乐诞生之初的根本精神。同时,一味求“新”也意味着传统美学标准的丧失,黄安伦正是清楚地意识到这些,才冷静抽身而坚守调性音乐的领地。

黄安伦曾有一个动人的比喻,他说通往中国音乐辉煌未来的道路上有一堵石墙,一代代中国作曲家就像一把把厉锤,薪火相继,用这些厉锤打破花岗岩,让中华文化的真善美照亮世界。黄安伦的创作思想及其良好夙愿在功利主义盛行、速食文化普及的今天犹显可贵,值得更多人全面研究,深刻领悟。

(责任编辑:史青岳)