书法品评的“标准”问题

2017-05-30梁文斌

梁文斌

【内容摘要】历代书法品评的“标准”大致经历了三个发展阶段:第一阶段,从魏晋南北朝到清代碑学兴起之前的帖学阶段,书法品评都以“二王”父子为标准。第二阶段,碑学的兴起改变了帖学书法品评的标准,书法品评从以人为主转向以作品为主,这是现代书法品评多元化时代的源头。第三阶段,当代书法品评标准走向“多元化”与“视觉化”。

【关键词】书法 品评 帖学 碑学 多元

艺术的品评总是伴随着艺术活动而展开的,只要有艺术欣赏就会伴随相应的品评活动。不管是自省式的品鉴,还是对他人作品的评价,其中始终存在着一个“标准”的问题。对于书法品评“标准”问题的追问,不但有助于我们更清楚地了解书法品评的自身内在发展逻辑,还可以透过其中现象一窥其背后的深层社会思想、意识形态的动因,由此从另一个角度认识书法“活”的传统。

纵观书法史,我们会发现,历代书法品评的“标准”经历了三个大的发展阶段。

一、帖学体系内书法品评标准的“常”与“变”

严格意义上的最早的书法品评要从南朝羊欣的《采占来能书者名》算起,以简洁的文字介绍和品评羲、献父子:“王羲之,晋右将军、会稽内史,博精群法,特善草隶。羊欣云:‘占今莫二。”“王献之,晋中书令,善隶、藁,骨势不及父,而媚趣过之。”这里,“骨势”与“媚趣”这一对美学范畴是品评羲、献父子的“标准”。“标准”既立,对二王书法的品评也发端于此,而且在很长一段时间里,对于羲、献父子书法的品评贯穿于占典书论的历史之中。当然,由于品评者所据立场不同,父子之间各有胜负,这是书法品评标准之“变”。这标准之“变”,既有个人审美立场、时代风尚之因,也有社会意识形态、政治伦理的影响。

羊欣说献之“骨势不及父,而媚趣过之”,认为父子间各有所长,未分优劣,评价较为公允。这一模式也体现在虞龢的书评上,他在《论书表》中评价:“且二王暮年皆胜于少,父子之间,又为今古,子敬穷其妍妙,固其宜也。然优劣既微,而会美俱深,故同为终古之独绝,百代之楷式。”袁昂的《古今书评》对王献之已经流露出不满的情绪,“王子敬书如河洛间少年,虽有充悦,而举体沓拖,殊不可耐”。粱武帝萧衍在《古今书人优劣评》中虽然一开始就说“王献之书绝众超群,无人可拟”,但最后还是顺从袁昂之说“举体沓拖,殊不可耐”。而在其《观钟繇书法十二意》中,则直接说:“子敬之不迨逸少,犹逸少之不迨元常。”“子不及父”的观点十分明白,但未能提出令人信服的品评标准。

庾肩吾的《书品》开启了在书法中以“品第”方式论书的先河,将书家分上、中、下三品,每品又分上、中、下三等,借用了“九品论人”的方式,这在古典书法品评上具有重要的意义。其中,将王羲之与张芝、钟繇一起并列为上之上,而将王献之列为上之中。这样评论分品的标准是继承了王僧虔,以“天然”与“功夫”为依据的。上之上三人中,“天然”与“功夫”各有擅胜,而“子敬泥帚,早验天骨,兼以掣笔,复识人工”,即是说比较起来王献之的“天然”与“功夫”尚逊一筹。

如果说粱武帝“子敬不迨逸少”的评价尚是为了纠正“比世皆高尚子敬”的风气,那么到了唐太宗李世民如何评价?唐太宗在《王羲之传论》中指出,献之虽有父风,殊非新巧。观其字势疏瘦,如隆冬之枯树;览其笔踪拘束,若严家之饿隶。他还指出,详察古今,研精篆、素,尽善尽美,其惟王逸少乎!一个是“枯树、饿隶”,一个是“尽善尽美”,尊羲抑献一目了然。至此,王羲之“书圣”的地位牢不可破,这是社会意思形态和伦理政治影响艺术评论的典型案例。封建帝王对于艺术的品评,总是渗透着其为巩固社会政治所需的思想意识形态。粱武帝“提倡中庸适度的审美标准和合乎规范、富有功力的创作要求,显然与他崇扬儒术的思想不无关系。”唐太宗“尽善尽美”的评价,尤其拈出“尽善”二字,大可玩味,已将王羲之书法贴上了最高的道德标签。这对后期书法史的影响是深远的,唐以后的书法品评基本都以王羲之为参照标准,很少再提及王献之。即使在唐代,受唐太宗影响的书法品评也是明显的,如孙过庭虽能以发展的眼光看待书法发展,提出“质以代兴,妍因俗易”的发展观,但在对待二王父子时,以为“子敬之不及逸少,无或疑焉”,实未出太宗藩篱。唐太宗“尊羲抑献”的书法品评观,不但树立了王羲之“书圣”的地位,也影响了唐以后的书法品评与书学风气,宋初《淳化阁帖》中基本以“二王”帖学书法为主,尤其以王羲之为主,不能说与唐太宗无关。

当然,唐代的书法品评并未都受唐太宗影响而高唱“子不及父”的论调。李嗣真提出了“逸”的美学品评范畴,在此角度上肯定了王献之的行草,不但将之列为“逸品”,而且认为“子敬草书逸气过父”,“神妙无方,可谓草圣”。张怀瓘也肯定了献之的“逸气过父”,他说:“若逸气纵横,则羲谢于献;若簪裾礼乐,则献不继羲。”

唐以后一直到清中叶碑学的兴起之前,帖学体系内的品评其实也就是以“二王”书法为标准,这是品评标准之“常”。

与绘画中的文人画兴起于宋人相似,宋人书法也是“文人”的书法。受“科举取士”“学而优则仕”的洗礼,总体上宋人多从儒家积极入世的思想上来认识书法。在书法实践上则以唐人为目标,欲“迈唐溯晋”,故其品评的标准自然是“二王”,而具體的品评对象则直指唐人。无论是主张“道”与“艺”的统一,还是标举“神气”,颜真卿是最佳的典型。在宋人眼里,超越唐人是主要目标,对于晋人也就“心向往之”而已。唯其消散淡泊的“晋人风度”与宋人追求的“意”“趣”有合辙处,故总体上对“二王”父子也往往是笼统地称“少分高下”。宋四家中,米芾受儒家道德思想的束缚较弱,故能自由地从书法艺术本体的立场上评论前人,虽时显偏激,却是难能可贵。基于自身长期的书法实践,米芾一反唐人“尊羲抑献”的传统,以为献之“天真”胜父,与张怀罐“献之逸气过父”之论遥相呼应。同时,对于“万人敬仰”的颜真卿,米芾却提出了“大抵颜、柳挑剔,为后世丑怪恶札之祖”的大胆论断。

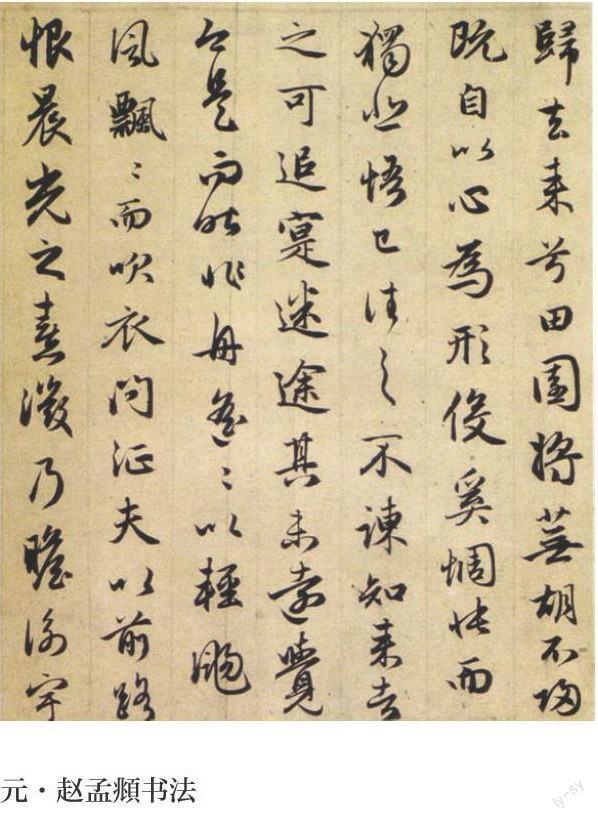

元代赵孟頫以“复占”为尚,引领一代书风,其复古以“魏晋”(其实就是“二王”)为目标,尤其以王羲之为旨归,他说:“至晋而大盛。渡江后,右军将军王羲之总百家之功,极众体之妙,传子献之,超轶特甚,故历代称善书者必以王氏父子为称首。”虽言称“王氏父子”,实质上赵氏习“二王”仅习右军,而且专习大王平正一路。然而,赵孟烦能从“用笔”“结体”等书法本体范畴指出:“右军字势,古法一变,其雄秀之气出于天然,故古今以为师法。”其识见高人一筹。虽未见其评述献之,然能从艺术本体角度品评书法,足可开启后人。

明人书法受“阁帖”影响较深,前期书法理论多强调师承,尤其以王羲之书风为尚。后期由于进一步重视了书法的审美价值,书法批评中出现了对于“奴书”的批判。如祝枝山曾强调,盖传习之陋,论者以为屋下架屋,不免有奴书之诮。故明代后期的书法家普遍表现出“不随人作计”的“创造”精神。李应祯也曾指出,破脚工夫,何至随人脚跟,就令学成王羲之,只是他人书耳。很明显,我们可以看到以董其昌、徐渭、张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎为代表的晚明书家以各自独特的“创新风格”将帖学书风推向了占典书法史的最后高峰。尤其是王铎,通过大量创造性临摹王羲之、王献之父子的书法,以自己成功的实践向世人表明了“二王”父子并驾齐驱的历史地位及其对于中国占典书法史发展的重要影响。

二、碑学兴起对传统书法品评标准的冲击

如果说中国的书法史自魏晋艺术自觉算起,那么到清中叶碑学兴起之前,它是一部文人书法的“帖学史”。所有的书法品评都是在帖学内部进行的,其中的标准大都是以“二王”为参照系,虽然历史上对于“二王”书法自身的品评也有过父子各自争胜的局面。

碑学的兴起,使占典书法品评发生了重大的转折。

阮元《南北书派论》首次触及到了书法风格的地域性差异。他指出,南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍……北派则是中原占法,拘谨拙陋,长于碑榜。南北书风的差异是不能用一个固定的标准去评判孰优孰劣的,“碑”与“帖”各有所长,所以阮元认为:短箋长卷,意态挥洒,则帖擅其长。界格方严,法书深刻,则碑据其胜。与阮元的给“碑”“帖”各打五十分不同,康有为极力推崇碑,除了“尊碑”“碑品第”“碑评第”之外,还亲自“购碑”,可谓不遗余力。“占今之中,唯南碑与魏碑为可宗,可宗为何?日:有十美……”,“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态……”很明显,“拙”、“异态”是康氏推崇魏碑的主要审美标准,这与千年以来的帖学标准是大不相同的。

虽然,有学者认为康有为“尊碑抑帖”并非完全出于艺术的立场,但是毋庸置疑的是,“碑学”运动使人们认识到“二王”帖学以外尚有一个“碑学”的世界。更为重要的是,通过理论家们的呐喊和书家们丰硕的碑学创作实践,影响了几代人的书法审美,将人们的书法品评标准从王羲之的圣坛拉回到了“民间”,“迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣”。这影响所及一直到现在,将人们的视野从单一的“自觉”的文人书法拓展到了更为广阔的“非自觉”的艺术境地。故而,书法品评也从以较为主观的“人”为主转向到了客观的“物”——作品,从一定程度上也可以说是现代书法品评多元化时代的源头。

三、当代书法品评标准的“多元化”与“视觉化”

20世纪初以来,地下甲骨文、竹木简、楼兰文书、敦煌经卷等丰富的书法文物的问世,改变了传统书法史的叙述,也改变了书法审美、书法品评等标准。有人称之为书法艺术的“泛艺术化”现象,在此背景之下,“民间书法”“非自觉艺术”等概念纷纷登场,与此相对应的,“艺术书法”“学者书法”“现代书法”等亦遥相呼应。这既是传统的书法艺术在当代的境遇,也是书法品评标准“多元化”的表征。

不可否认,当代书法是从传统文化的“断层”“决裂”中走过来的,传统士阶层的消亡、精英文化的崩溃,社会文化土壤的改变,促使书法与实用的逐渐剥离,而使其艺术性更显纯粹。东西方文化的不断碰撞、交流与相互影响,加上全球一体化的显现,占老的中国书法即使再“艺术”也不能关起门来无视“窗外的风景”。何况,中国文化向来具有极大的包容性,她有吸收、融化一切外来文化的气度与能量。

顺应历史的发展,书法艺术走到了当代,也不可避免地面临“当代性”的问题。

虽然,学界对于书法的“当代性”问题争论不休,但在我看来,其问题的核心即是有关书法的“标准”问题,标准的无序与多元必然导致“公婆说理”的局面。有关书法的概念与性质、书法的艺术性、书法的传统与创新、文人书法与民间书法等问题莫不由此引出。

就书法品评的标准而言,虽然“多元化”也是当代书法的一大特征,但其中也存在着共同的“标准”,那就是品评标准的“视觉化”。

“视觉化”将依附于书法中的非书法因素进一步剥离,可以说是更“本体化”了。“视觉化”特征的不断强化是基于这样一个不争的客观事实,即展览成为当代书法创作与审美的主导中心,书法艺术已经从传统的书斋式创作模式进入了现代展厅的艺术语境。如果说在书斋语境下的书法品评,注重的是作品与作者的合一,或者更关注作为创作主体的人的因素,那么,在展览语境下,作品是首要的甚至是唯一的因素,人的因素隐逸于作品背后(尤其在竞赛性展览中,是通过作品而认识人的)。

“视觉化”带来的另一改变是“观”的方式。传统书斋式的书法欣赏与品评大多是文人间的展玩、阅读,对其展玩的过程更感兴趣,书法作品仅仅是其中的一个媒介。例如,古人欣赏手卷的方式是从右往左看,如同我们阅读古书一般。观看时每次从圆形木轴那侧展开,看过的部分暂时先松散地卷在手卷右边的木条周围,欣赏时每次约展开一个手臂的长度。在欣赏完之后,观者需要从后往前、一段一段地将手卷再卷回去。当然他完全可以只是迅速而机械地回卷一遍,但有些鉴赏家更喜欢把回卷的过程与从左到右的反向欣赏过程相结合,且不时地停下来回顾一些特别有意思的细节。现代展厅语境下的书法品评是“看图式”的,观众面对作品时是一览无遗的,并没有机会亲自展开作品慢慢欣赏。而且更多时候观者与作者是分离的、陌生的,观者只对作品品评,可以说是针对作品的纯形式批评。

如今,学书之人莫不口言展览。展览的兴起,评选机制的逐步完善,更加突出了品评书法以作品说话。然而,近些年书法展评中引入现场面试的方式,表面上看是为了杜绝只见作品不见人而产生的代笔的不良风气,实质是重视作品背后的人,可以说是传统书法批评的现代回归。当然,形式批评与展览关系紧密,对于当代书法的发展各有利弊得失,两者共同构成了当代书法的语境却是不争的事实。

(青任编辑:康海玲)