课程论视域下的创客课程设计:构成要素与实践案例

2017-05-30张文兰刘斌夏小刚万松林

张文兰 刘斌 夏小刚 万松林

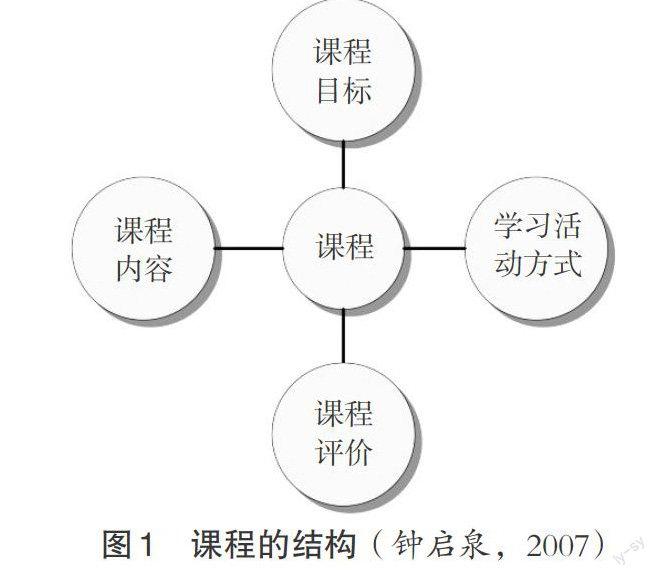

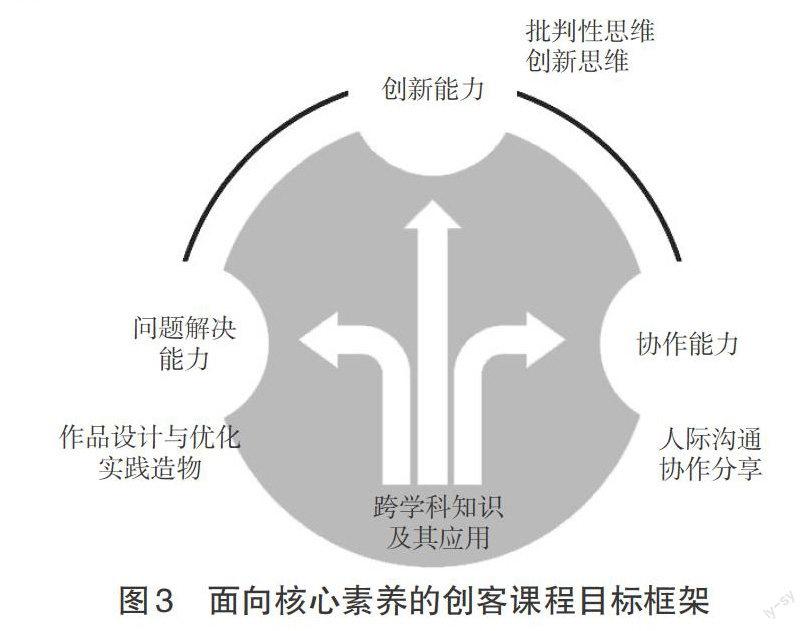

摘要:创客教育是实施创新教育、培养创造型人才的重要途径。创客课程作为创客教育系统工程的核心组成部分,是学校实施创客教育的载体,规约着创客教学活动的组织、内容体系以及评价方式。已有的创客课程研究多从教学的视角切入,注重流程和模式设计,强调学科思维和知识的系统有序,这实质上是对创客课程本质的忽视,不利于创客课程研究和实践的深入发展。依据课程论原理,创客课程设计应包括课程目标、课程内容、学习活动和学习评价四个设计要素。其设计要点包括:创客课程的目标应聚焦于我国学生发展核心素养的“实践创新”、“科学精神”、“学会学习”三个方面,旨在跨学科知识应用的基础上培养学生的问题解决能力、协作能力和创新能力;课程内容应以主题为组织形式,主题来源于对学生、学科和社会的研究,一般以微型课程的形态呈现;学习活动设计应以项目式学习和设计型学习为理念,包括开始、项目设计、原型设计与实现、整合反馈四个阶段;学习评价设计应体现在评价内容的多维化、评价主体的多元化、评价方法及工具的多样化等方面。四川成都七中初中学校实施的“3D打印与创意制作”课程较好地体现了课程论视角下创客课程设计的理念及其要点。

关键词:创客教育;创客课程;课程设计;实践案例;课程论视角

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2017)03-0076-10 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2017.03.010

创客教育正成为我国实施创新教育、培养创造型人才的重要途径。近年来,在政府主导、企业推动、科研助力等多方合力的支持下,我国创客教育取得了快速发展。特别是2015年5月,“中国青少年创客教育M35联盟”的成立,正式宣告我国创客教育迈向有组织的全面探索阶段(祝智庭等,2015)。创客课程是创客教育体系的核心要素,对创客教育的研究与实践有着重要意义。目前关于创客课程的探索还处于起步阶段,特别是对如何设计与开发创客课程的研究还极为缺乏,严重制约了创客教育的深入发展。本文试从课程论的视角探寻创客课程设计的理论框架和具体内容,期望为我国创客课程的建设与创客教育的发展提供一些借鉴。

一、创客课程的内涵与特征

对创客课程的理解主要有两种典型的观点:一是要素观,即从课程所含要素出发解释创客课程,如管雪沨(2015)认为创客课程是学校开展创客教育活动的目标、内容、方式及评价等的总称。二是形态观,即从课程的表现形态对创客课程进行界定,如杨现民(2016)认为创客课程有广义和狭义之分,广义上是指以培养学生创客素养为导向的各类课程,既包括电子创意类课程,也包括手工、陶艺、绘画等艺术类创意课程;狭义上则特指以智能化信息技术应用为显著特征的电子创意类课程。上述两种观点分别从不同视角阐释了创客课程。本文中我们根据“课程”的概念,将其理解为学校创客教育内容的组织形式或表现方式,它是实施创客教育的载体,规约着创客教学活动的组织、内容体系以及评价方式等。

与传统课程相比,创客课程主要表现出以下三个本质特征:一是融合性,即创客教育秉承STEM教育理念,其形态不再局限于传统的学科知识体系,而是强调跨学科知识的融合;二是实践性,即创客课程围绕现实问题以及实践项目来组织和实施,它强调学生“做中学”,注重直接体验;三是协同性(杨现民,2016),即创客课程的设计与实施需要开放、共享的环境,需要多方的协同参与以及资源支持。

二、创客课程设计的研究与实践现状

早期的创客教育孕育于创客工作坊、创客挑战赛、体验营等活动中,主要以社团模式和课外实践活动的形式展开,未能与课程融合,处于一种“零散”的状态。随着创客教育的深入发展,以课程为载体的创客教育模式逐渐成为现实需要,创客课程的设计与研究也成为近年来创客教育研究的核心话题。

在研究方面,创客课程的探索主要集中于对传统课程的创客式改造(如创业课程、人工智能课程、信息技术课程等)以及对创客课程的教学实践研究两个方面,而专门针对创客课程的设计研究并不多。其中典型的研究有:陈刚等(2016)论述了创客课程的内涵、特征、目标等基本理论问题,杨现民(2016)提出了建设创客课程的通用设计框架,傅骞(2015)提出了“基于主题的创客教育课程设计方法”以及吴永和等(2017)构建了以“学做创”为导向的高校创客课程设计模式。另外,蒋莘等(2014)还分析了创客课程开发的类型,胡正勇(2016)基于App Inventor课程教学实践阐述了创客校本课程开发的理念、目标、活动项目设计、评价方法等。总体而言,这些研究初步探索了创客课程的类型、整体设计框架以及教学设计等问题。

在实践方面,美国在创客运动早期就开设有专门的创客教育课程,如开设一些小型、灵活、主题式的创客教育课程:一类是关于创造工具和设备使用的基本知识和技能课程,另一类是专业训练类创客课程(李卢一等,2015)。国内,深圳、上海、浙江等地区也开始了创客课程建设的尝试,如温州中学谢作如等开发了Scratch、Arduino等课程,北京景山中学、深圳中学、成都七中等学校也都开始探索创客课程。经过近两年的实践,创客课程的形式和载体越来越丰富,其课程体系主要发展为三大类:基础课程、拓展课程、创新课程(管雪沨,2015)。基础类课程主要以趣味编程(如Scratch课程)以及3D打印等为主要内容,拓展类课程主要以智能控制、传感器等新型信息技术为主要内容,创新类课程则以智能机器为主要内容。另外,深圳市2016年10月颁布的《深圳市中小学创客教育课程建设指南(试行)》,從政府层面对中小学实施创客课程进行了系统部署和指导,将创客课程的实践提到了一个新的高度(深圳市教育局,2016)。

综上所述,尽管人们对创客课程的属性和特征已经有了清晰的认识和理解,实践中也开发了一些创客课程,但是仍有两方面的问题不容忽视:一是关于创客课程的研究,大多是从教学的视角出发对其流程和模式进行设计与探索,亦即对创客课程的实施进行设计,而从课程本体的视角对创客课程设计的研究还非常匮乏,有也只是停留在宏观框架的讨论上,对课程设计的具体内容缺乏深入探讨。二是实践中由于深受传统课程的“认知本位”和“学科结构化”思想的影响,开发的创客课程带有较强的学科思维,即注重所涉及知识的系统连续和逻辑有序,比如很多创客课程就源于对传统机器人、编程、电子电路等相关课程的改造,重在相关知识的呈现,倾向于普及学生科技素养的基础课程或综合实践课程。这种课程设计看似有利于创客课程体系的创立,实则是对创客课程本质特征的忽视。为此,我们亟需从课程论的视角寻求适切的思路和方法,对创客课程的设计取向和实践样态进行分析和研究。

三、创客课程设计的要素与内容

依据“泰勒原理”,学校课程应主要围绕四个基本问题展开:教育目标的确定、教育经验(学习经验)的选择、组织以及结果的评价。而课程设计主要是对课程结构和要素进行计划、选择和安排,具体来说,包含课程目标、课程内容、学习活动方式以及课程评价等四个要素,如图1所示(钟启泉,2007)。因此,作为一种课程形态,创客课程的设计也应围绕该框架进行目标设计、内容结构与组织设计、学习法设计以及评价设计。

1.面向核心素养的课程目标设计

课程目标是课程设计的逻辑起点,它是指学生通过课程学习所要达到的结果。当前,我国基础教育课程改革的重要依据是学生发展核心素养,它以“全面发展的人”为核心,分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面,综合表现为人文底蕴、科學精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养,如图2所示(核心素养研究课题组,2016)。

而创客教育的目标是培养学生的创客素养,以实现“人人皆为创客”。何为创客素养?祝智庭等(2015)将其界定为创造性地运用各种技术和非技术手段,通过团队协作发现问题,解构问题,寻找解决方案,并经过不断的实验形成创造性制品的能力。进一步分析发现,创客素养的内涵与我国学生发展核心素养有着紧密的联系,是核心素养在创客教育中的具体体现。首先,创客教育强调学生在生活中要善于发现问题,提出创意创想,并通过动手实践将其转化为成品,可以说,创新与实践是创客素养的核心,这与上述核心素养框架中“社会参与”维度的“实践创新”目标相吻合。其次,创客教育强调“做中学”的理念,将学生置于一种造物的学习环境中,注重培养学生问题解决的批判质疑以及科学探究能力,这与核心素养框架中的“科学精神”相一致。再次,创客教育要求学生能适应“互联网+”的信息化学习环境,充分利用各种条件和资源实现其作品,并在实践过程中开展基于问题的自主学习,这与核心素养框架中的“学会学习”的理念相通。因此,创客素养集中体现在核心素养框架中“实践创新”、“科学精神”、“学会学习”三个方面,具体表现为问题解决、协作和创新三种能力。基于此,本文构建了面向核心素养的创客课程目标框架,如图3所示。

关于上述目标框架有以下几点说明:

(1)创客课程的基础目标是跨学科知识及其应用,而非结构化的学科知识。创客课程的跨学科知识来源主要包括两个方面:一是与问题或项目相关的学科知识,如物理、数学、工艺设计、科学等学科知识;二是与数字化设计制造相关的基础知识,如3D打印、程序设计等知识(陈刚等,2016)。创客课程就是将这些知识融入到具体的问题情境和项目探究中,通过问题解决和制品创造来完成跨学科知识的应用。

(2)创客课程的核心目标是培养学生在问题解决和制品创造过程中所需要的关键能力,重点表现在问题解决能力、协作能力、创新能力三个方面。问题解决能力是指学生在创意实现过程中所需具备的作品设计与优化、实践造物等技能和方法;协作能力是指学生利用网络社区以及实践场所与他人合作、交流、协同的能力,包括交流与协作、经验分享、作品共享等;创新能力主要包括学生的创新意识、创新思维、创新行动等。

(3)该框架是一个整体的课程目标体系,各个组成部分相互联系、相互影响:跨学科知识及应用是基石,为核心能力的发展提供基础;问题解决能力、协作能力和创新能力是高级目标的具体表现,且问题解决能力和协作能力是两翼,共同支持学生创新能力的发展。

(4)该目标体系是对当前基础教育课程标准中三维目标的发展。作为核心素养的主要构成,该目标框架把知识、技能、情感等目标成分整合提炼成不同的能力表现,反映出学生富有个性的能力和素养。

2.基于主题的课程内容设计

课程内容是课程设计的核心要素。传统的学校课程内容主要以学科为中心、以分科课程呈现,而创客课程超越了单一学科知识界限,在内容和形式上表现出多元性特征,其组织结构主要以整合方式呈现。作为整合课程,其内容设计的核心就是主题(项目)的设计(余胜泉,2015)。

关于创客课程的主题,目前主要有以下几类:(1)逻辑程序类,主要涉及一些图形化编程语言以及软硬件联合编程工具的使用及设计,如Scratch、Arduino IDE、App Inventor、Processing等;(2)电子机械类,主要涉及电子电路设计、机械组合以及人工智能等方面,如电路设计、传感器技术、智能机械、机器人等;(3)结构创意类,主要涉及创意的原型设计与实现、制造设备与工具等内容,如小型车床、激光切割、3D打印、玩具制作等;(4)艺术创作类,主要涉及文化及艺术创作,包括平面设计、Autodesk设计以及陶艺、纸艺等工艺设计。面对如此众多的主题,学校和教师应如何选择和确定适宜的创客课程主题呢?

首先,一个好的创课主题或项目需要遵循以下要求和原则(Martinez et al.,2015):一是目的性和相关性。主题对学生应有意义,与学生的兴趣、经验、能力相适应,能吸引学生参与项目、付出努力、发挥创造性。二是充足的时间安排。要为学生提供充足的课内时间和课外时间来完成项目的计划、执行和完善等。三是复杂性。项目要具有一定的复杂性,能融合多学科知识,唤起学生先前知识经验。四是高强度。为学生提供高强度的实践和练习。五是联结性。为学生创建一个协作、互动的学习环境(这种环境通常是实体的创客空间和虚拟的网络社区的结合),让学生在项目实施中能与外界保持良好的协作与共享。六是资源的可达性。学生在主题项目的实施中能便捷地获取各种所需资源和工具。七是分享性。分享能激发学生的学习动机,促进互惠学习,项目应提供可供分享的作品。八是新颖性。每一个项目都应是一个创新的发现,而不是简单重复前人的操作步骤。

其次,主题的选择主要源于对学生、社会、学科的研究(钟启泉,2007)。在创客课程主题的具体选择与设计上,可以采取以下策略:一是基于真实生活情境选取主题内容。在真实生活情境中选取跨学科的主题内容进行课程设计是世界各国普遍采取的策略之一(刘晟等,2016)。虽然目前基于编程的创客活动依然是创客教育的主旋律,但贴近生活、解决生活实际问题、优化生活产品已成为学校实施创客课程的重要原则和策略。二是基于其他学科课程(特别是应用性较强的理工、设计、技术类课程)的综合实践性问题选择和设计主题内容。在目前的学校环境下,中小学校支持创客课程实践的时空还极为有限,因此结合传统分科课程的内容合理设置主题内容无疑是开展创客教育最为实际且有效的途径。三是基于课程专家以及创客教育领域研究者的建议设计主题内容。创客课程尚属新鲜事物,对于学校和一线教师来说,理解创客课程内涵、把握创客课程与其他课程之间的关系以及设计创客课程等问题是实践中的难点。而课程专家以及创客教育研究者对此有专门研究,他们谙熟创客课程的内涵、特点及发展趋势。因此,采纳课程专家以及创客教育领域研究者的建议是一条有效而直接的途径。当然,无论采取哪一种策略,创客课程的主题设计都必须立足于本校的实际情况以及学生的现实状况,避免盲目追求“高大上”的创客课程体系。同时,在内容设计上,应符合学生的心理发展规律,切不可过度拔高,超越学生的认知水平,给学生造成智力负担,抑制学生创造力的发展。

对于主题式课程,现代课程体系中一般以微型课程的形态呈现。微型课程是指针对某一概念或主题设计的课程框架,一般以一系列半独立的单元(主题)组成的一种课程形式(刘素芹,2007)。它与目前教育领域常见的“微课”不同,微课通常是指以视频为主要形式,针对特定知识点或教学环节的各种教学资源的有机组合(胡铁生,2011)。从本质上看,微课是一种用于支持“翻转学习、混合学习、移动学习、碎片化学习等个性化学习方式和网络教研方式”的新型信息化教学资源(郑小军等,2014),而微型课程则具备课程属性,表现为教学内容及其进程安排的计划。在微型创客课程设计中,主要围绕以下几个构成要素进行:教学设计单、微视频、学习指导单和辅助资源等(焦宝聪等,2015)。教学设计单是指导教师开展教学设计的原型材料,其具体内容包括课名、主题目标、主题涉及的知识点、使用范围、设计意图、学习评价等信息。微视频是微型课程的主要载体形式。它以短小(10分钟左右)的视频为载体呈现课程内容,其内容设计主要侧重于课程知识概要及其创新点引导(姜艳玲等,2016),特别是对创意实现过程的动态展示。学习指导单是用于指导学习者自主学习和个性化学习过程的材料,其内容设计包括“知识结构”和“学习提示”两个部分。知识结构主要用于引导学习者跨学科理解知识,学习提示则主要发挥学法指导、思维启发等作用。辅助资源用于呈现创客课程中所涉及的工具软件操作指南、知识的拓展应用、课程延伸材料以及其他相关的资料和素材等。

3.融合DBL和PBL的课程学习活动设计

创客课程的学习不同于一般的学校课程,它遵循社会创客运动的一般过程:创意提出、原型设计与创造、产品成型、商业孵化(杨丽等,2016)。但与之不同的是,创客课程学习不强调利益驱动和商业孵化,而是关注学生从创意提出到实现的一系列过程。根据阿伦等人的观点,创客学习的过程可以分为四个阶段:开始阶段(Getting Started)、项目探索阶段(Experimenting)、原型设计与实现阶段(Prototyping)、整合反馈阶段(Integrating Feedback)(Allen & Yokana,2014)。在学习方法上,创客课程最佳的学习法主要有项目式学习(Project Based Learning,PBL)和设计型学习(Design Based Learning,DBL)(朱龙等,2016)。基于上述分析,我们融合项目式学习和设计性学习的理念及模式,对创客课程学习的基本过程进行细化设计,在实践基础上总结构建了创客课程学习模式,如图4所示。

该学习模式强调以学习者为中心,活动流程以创客学习的四个基本阶段为原型,每一阶段辅以教师活动及支持策略,分别体现创客教育的“创新、设计、实践、分享”等核心特征,具体环节及其活动设计如下:

(1)开始阶段

开始阶段是学习者进入创客课题(即创客学习单元)的阶段,主要有主题学习和创意提出。作为课程层面的创客学习,不同于创客比赛或社团活动,它有较明确的主题,需要学习者具备一定的知识和技能,因此,在开始阶段学习者需要进行主题学习。此时,教师应根据课程目标、学生的知识水平及特征、课程资源等实际情况选择和确定创客课题,分析与制定创客课程学习目标,为学生分享开放式的任务,提供可用的资源,创设基于问题的学习情境,并为学生进行示范和讲演。学生则围绕创客课题接纳各种可能性,进行创意构思,开启创客课程学习。

(2)项目设计阶段

学生在开始阶段会产生很多创意,也会面临很多挑战。此时教师需要帮助学生聚焦问题,由创意、挑战转向具体、清晰的创客项目。因此,该阶段的主要活动是教师和学生共同参与并完成项目的设计,主要包括创客项目的形成以及项目计划的制定。

创客项目是创客课程学习的载体,一个好的创客项目决定了创客学习的质量。在设计创客学习项目时,应遵循精简短小原则设计微型项目,便于学生在短时间内完成,而对于一些较为复杂的项目,则可以作为综合实践活动在课外或开放日进行。同时,创客项目的形成有赖于群体智慧,教师可以根据学生的兴趣、创意、能力、个性特征等运用合理的策略组建创客小组(共同体),在组内运用头脑风暴法激发群体智慧,提出创新设想,形成创客项目。创客项目形成之后,创客小组需要在教师的指导下对项目进行精细化设计,明确项目任务并据此制定项目计划,如项目的时间安排、阶段任务、预期成果的形式及要求等。

(3)原型设计与实现阶段

原型设计与实现阶段是一个包含原型设计、作品制作、测试评估等环节的迭代过程,是创客课程学习的核心。学生在虚实融合的创客教育环境支持下,利用数字化建模工具、开放的软硬件资源以及3D打印技术等进行实践探索,完成创客项目。教师则需要为他们提供资源、工具、相关案例、可借鉴的模板以及协作支持等,帮助学生管理项目进程,解决项目实践中的问题。

该阶段是学生以制作作品为导向的动手实践环节,虽然在形式上与传统的实践类课程和技术类课程具有相似性,但其理念与实施方式却截然不同。传统的实践类课程和技术类课程是一种线性的学习方式,是从知识掌握到知识应用的验证过程,而此处的学习起点是创意项目,而不是既定知识,并且强调学习过程中反复的循环设计,按照“设计-创作-评估”的迭代设计思维完成项目作品。它在本质上是一种设计型学习,即通过设计反映主题的项目融合各学科知识,并通过不断获取新知识对项目加以修改和设计(王佑镁等,2009)。在设计型学习中,设计过程就是解决问题的过程,它不断将知识应用到真实具体的情境,并通过发挥群体智慧不断优化设计。

(4)整合反馈阶段

整合反馈阶段是促进学生深度理解、广纳建言、批判反思的过程。它主要包括成果展示、项目评价、总结反思等环节。

成果展示环节,教師组织各小组进行项目的汇报展示,学生则通过分享其创客作品获得他人的反馈,然后整合不同意见进一步完善其作品。项目评价环节,教师需要在评价规则的基础上,采取自主评价、同伴互评等多种方法对学生作品的创意及其过程进行综合评定。总结反思环节,学生整合评价反馈等不同意见,结合自己的创作实践总结创客学习过程中所产生的问题以及建构的知识,同时反思自己在创意提出、实践造物以及合作学习中的表现,以进一步提升自己的创客素养。

4.多元化的课程学习评价设计

学习评价设计是课程设计的一个重要环节,其目的是检验学习者是否达到课程目标、达成效果如何,以及据此为改进课程提供依据。由于创客课程的特殊性,传统课程中以甄别学生知识掌握及选拔性测验为导向的评价体系不再适用于创客课程。依据创客课程的目标,其学习评价设计应建立以多元能力发展为中心的多元化评价体系,其要义体现在以下几个方面:

(1)多维度的评价内容

從创客课程的目标以及创客学习的过程来看,其评价内容至少包含以下三个方面:一是创新能力及其表现,这是创客课程学习评价的核心所在。它不同于心理学上的概念测量和能力评估,而主要通过学生提出问题的创意以及创客作品的创新点等来考量。二是协作能力与表现,即着重考察学生在创客项目组及学习共同体内与他人进行人际沟通、协作解决问题、分享交流的表现及能力。三是问题解决能力,即考察学生在创客学习过程中运用相关知识解决真实问题的能力,重点考察学生的作品设计与优化能力以及将方案转化为有形物品的造物能力。

(2)多元化的评价主体

在创客课程的学习评价中,其主体不只局限于课程教师,还包括学生及其同伴等。不同主体的评价内容及意义不同。教师评价侧重于从整体上评判学生的课程学习状态,以及评估学生的创客素养。学生自我评价侧重于学习过程中的自我反思、自我调整、自我实现。它是激发学生创新动力、发展批判性思维以及实现学习主体性的重要途径。同伴评价的重点则在于评估学生在学习过程中参与小组协作的表现及其作品的优劣,让学生在互评中学会总结和反思,学习他人的良好学习品质,发现他人作品的优点。

(3)多样化的评价方法与工具

由于创客课程目标的多元性以及创客学习活动的复杂性,我们建议对创客课程的学习评价不采用标准测试这一传统方法,而是将过程性评价和总结性评价相结合,综合运用多种方法进行评价。典型的有观察记录、量规评价、汇报展示等方式。在运用这些具体方法时,应根据课程主题以及课程实施的实际情况选择和开发相应的评价工具。常见的有协作学习评价表、问题解决能力评价量表、创客作品评价量规等。

四、“3D打印与创意制作”课程设计实践

结合创客课程设计的要素及其内容,本研究以四川省成都七中初中学校实施的“3D打印与创意制作”课程为例,阐述创客课程的设计实践。

1.课程基本情况

成都七中初中学校在创客教育及课程实践方面,较早开始了探索,建设了面向创客教育的STEAM课程群,设计了多门具有校本特色的创客课程。其中,“3D打印与创意制作”是根据社会对设计型和创新型人才的需求以及学校实施创客教育的要求,结合教师能力和学生兴趣而设置的一门创客课程,面向对象是七、八年级学生,课时要求为8~10课时(每课时45分钟)。

3D打印是一种快速成型技术。它以数字模型为基础,通过3D建模技术将创意可视化,形成数字化模型,并运用特殊材料(包括塑料、金属、生物材料等)通过逐层打印的方式构造物体。3D打印一度成为创客教育的代名词,选择该课程作为案例分析具有较强的代表性。

2.课程设计分析

(1)课程目标

如前文所述,创客课程的目标是在跨学科知识应用基础上培养学生的问题解决能力、协作能力和创新能力。该课程的目标设计为:

跨学科知识应用:以3D打印技术为载体,将数学、物理、科学、信息技术、通用技术等相关知识及原理融入数字模型设计,并结合模具制作和工业设计领域技能解决生活实际问题,设计创意作品。

核心能力目标:问题解决能力方面,学习与应用三维建模技术,通过模型设计和制品实现的过程将理论知识和创意创想转化为实践作品,培养学生的工程设计和解决实际问题的能力;协作能力方面,通过作品设计、优化、团队合作、交流探讨培养学生的团队协作能力;创新能力方面,重点发展学生的设计性思维和空间思维,鼓励学生对生活实际问题进行思考,培养学生提出创意创想和对已有问题的创新设计能力,以及在作品优化过程中的批判反思能力。

(2)课程内容

在内容的选择与设计上,主要基于以下分析:一是对学生的分析。本课程面向的对象主要是初步接触创客教育的学生,他们对3D作品设计及3D打印技术毫无基础,因此需要设计适当的基础内容作为铺垫。二是对课程实施环境及条件的分析。本课程的固定课时少,主要依据学生的兴趣以及学校已有的创客教育环境而开设,因此在主题设计上应突出微型化、易实现、生活化的特征。三是对国内相关3D打印课程的分析。本课程属于结构创意类课程,聚焦于学生的创意设计及其模型化实现,因此在内容上以模型的设计与制作为主题。据此,本课程设计了以下5个主题:

主题一,基础知识——3D打印原理

本主题主要是让学生了解课题,掌握3D作品创作的基本知识,其内容包括3D打印原理、认识3D打印机、体验3D打印流程。

主题二,结构物体的设计——认识123D Design

本主题结合学生日常生活,以水杯制作(或其他结构物体)为例,以123D Design软件为载体,设计与组织相关技术操作知识,主要包括利用抽壳、旋转命令等技术知识来实现水杯的制作,共享3D模型。

主题三,校园模型的设计——模型建构

本主题进一步设计复杂真实的项目,围绕3D校园模型的设计组织相关内容,包括123D Design中的模型设计知识、数学中几何图形的初步认识和图形比例、美术中优美校园设计等知识。

主题四,模型制作——3D打印实战

本主题的内容以实物打印为核心,重在体现模型的实物化及加工。其内容围绕3D模型的实现来组织,包括3D打印机基本设置(如装载材料、喷头加热、平台调整等)、切片软件的使用、打印注意事项等。

主题五,开放的创意实现

本主题重在发挥学生的创造和想象能力,结合生活实际或未来创想进行自主设计,在内容上以开放和自主创意为主。

需要说明的是,主题二与主题三的内容以图形设计和模型构建为核心,着重体现设计性知识。根据实践创作需求,融合了软件设计、数学、物理、美术等学科知识,选题来源于中学生的真实生活情境,课程内容指向创造,内容深度由浅入深——从简单设计到模型制作再到作品优化,意在培养学生的设计思维和能力、空间能力、美工能力以及动手操作能力。

(3)课程学习活动

根据创客课程学习模式(见图4),本课程的学习活动设计主要按照主题学习、创意设计、原型实现与完善、整合反馈四个阶段展开,每个阶段的主要活动及支持如表1所示。

(4)课程的学习评价

根据上述课程学习评价设计框架,“3D打印与创意制作”课程的学习评价主要包括以下内容:

评价内容。依据课程目标,评价内容主要涉及创新能力、问题解决能力、协作能力三大模块。创新能力模块着重考察学生在作品构思设计上的创意以及技术实现(如材料、结构等)上的创新;问题解决能力模块既要考察学生对相关学科知识的应用(如物理学的基本原理、美术方面的工艺设计等),还要关注学生在3D作品的设计、优化、打印过程中对实践问题的解决能力(如作品的结构设计、打印参数设置等);协作能力模块重点考察学生在课程学习及作品创作过程中与同伴合作交流、讨论分享意见、协作处理问题的行为和能力。这些评价内容不仅体现在最终完成的3D打印作品上,还体现在学生对3D作品的构思设计、模型构建、讨论优化等创作过程中。

评价主体。本课程中学习评价的主体主要有课程教师、同伴以及创客社区人员。教师评价贯穿于主题学习、创意设计、原型实现与完善、整合反馈等各个阶段,教师观察、记录学生的学习过程,及时发现问题并给予反馈与纠正,突出评价学生在作品设计、协作交流以及创新能力等方面的整体表现及发展。同伴评价体现在作品设计过程中组内成员的评价以及作品完成后班级其他学生对其作品的评价。创客社区人员的评价是本课程的一种辅助评价形式,其过程是先由各小组将创意作品提交至3D One社区(www.i3done.com),然后再结合社区的点评意见、点赞数等对创客作品提供评价参考。

评价方法。本课程采用的评价方法主要有观察访谈、量规评价、汇报展示。观察访谈主要由课程教师从学生的学习场景出发,根据课程目标有目的、有计划地观察学生的表现,并辅以访谈,及时发现学生在作品创作中的困难和问题,并给予反馈和指导。观察和访谈的内容主要包括两个方面:一是认知和能力,即通过观察学生在3D打印作品实现过程中是如何构思、设计和优化的,从而了解学生运用跨学科知识解决问题、协作解决问题以及设计思维和创新思维的过程;二是情感和态度,即观察学生在学习过程中的兴趣偏好、学习态度以及情感投入,如观察和记录学生在共同体内的参与度、交流与合作情况。量规评价是在参照四川省第九届中小学网络系列活动3D打印创意设计比赛方案(四川省教育科学研究所,2016)的基础上,围绕创新创意、作品设计、结构功能、美观实用等指标进行设计,以此作为作品评价的依据(如表2所示)。汇报展示是由各小组完成作品设计后通过Moodle平台提交,并在班级内进行成果展示和汇报,重点阐述作品设计思路及创意,教师及其他学生则依据上述评价量规对小组作品进行评价。

五、结语

课程设计是实施创客教育这一系统工程的重要组成部分。鉴于当前创客课程理论研究的不足和实践样态的失位,本文回归课程理论视角,阐述了创客课程设计的四个核心构成要素,即目标设计、内容的结构与组织设计、学习活动设计以及评价设计,并对其设计要点进行了详细分析。从研究视角看,本研究明确了创客课程的核心要素及其内涵,确立了创客课程设计的一种理论框架;从实践视角看,该框架为创客课程的建设提供了具体的实践路径,也为指导创客课程的教学设计和实施提供了依据。

在我国创客教育深入发展的现实背景下,创客课程的研究与实践将是一个核心问题。本研究仅为一个起点,还有很多问题尚待深入探讨。未来创客课程研究的主要议题包括三个方面:一是进一步加强创客课程的内涵与理论研究,理清创客课程与相关课程的区别与联系,明确创客课程的本质特征和价值取向,找准創客课程对创新型人才培养的作用点;二是加强创客课程的开发研究,即如何将创客课程的设计理念和方案转化为现实的创客课程,重点关注创客课程的开发模式、形态及内容;三是加强创客课程的实施模式及策略研究,探究如何实现创客课程与传统课程的整合、创客课程实施效果的影响因素及有效策略等问题。

参考文献:

[1]陈刚,石晋阳(2016). 创客教育的课程观[J]. 中国电化教育, (11):11-17.

[2]傅骞(2015). 基于“中国创造”的创客教育支持生态研究[J]. 中国电化教育, (11):6-12.

[3]管雪沨(2015).“互联网+”背景下区域创客教育课程的建设与实施[J]. 中小学信息技术教育, (6):59-60.

[4]核心素养研究课题组(2016). 中国学生发展核心素养[J]. 中国教育学刊, (10):1-3.

[5]胡铁生(2011).“微课”: 区域教育信息资源发展的新趋势[J].电化教育研究, (10):61-65.

[6]胡正勇(2016). 中学创客教育校本课程的开发——以App Inventor创客课程为例[J]. 中小学信息技术教育, (2):59-62.

[7]姜艳玲,古岱月(2016).“互联网+”环境下微视频实现创客学习研究[J]. 中国电化教育, (6):71-76.

[8]蒋莘,谢作如(2014). 跨学科、智能化的创客类校本课程开发[J]. 中国信息技术教育, (11): 5-7.

[9]焦宝聪,苏古杉,陈楠(2015). 微课程设计的三重属性和六大要素[J]. 现代远程教育研究, (6):89-95.

[10]李卢一,郑燕林(2015). 美国社区创客教育的载体——社区创客空间的发展动力、功用与应用[J]. 开放教育研究, (5):41-48.

[11]刘晟,魏锐,周平艳等(2016). 21世纪核心素养教育的课程、教学与评价[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), (3):38-45.

[12]刘素芹(2007). 学校课程体系的新元素——微型课程[J]. 软件导刊, (2):16-17.

[13]深圳市教育局(2016). 关于印发深圳市中小学创客教育课程建设指南和深圳市中小学创客教育实践室建设指南(试行)的通知[EB/OL]. [2016-10-13]. http://www.sz.gov.cn/jyj/home/xxgk/flzy/tzgg2/201610/t20161017_4992773.htm.

[14]四川省教育科学研究所(2016). 2016四川省第九届中小学网络系列活动3D打印创意设计比赛[EB/OL]. [2016-11-18]. http://www.i3done.com/contest/show/35.html.

[15]王佑鎂,李璐(2009). 设计型学习——一种正在兴起的学习范式[J].中国电化教育, (10):12-16.

[16]吴永和,刘晓丹,仲娇娇等(2017). 创客教育课程设计与应用——以华东师范大学2015级研究生创新课程为例[J]. 现代远程教育研究, (1):88-94.

[17]杨丽,张立国,王国华(2016). 创客教育体系架构研究[J]. 现代远距离教育, (3):28-33.

[18]杨现民(2016). 建设创客课程: “创课”的内涵、特征及设计框架[J]. 远程教育杂志, (3):3-14.

[19]余胜泉(2015). STEM理念与跨学科整合模式[J]. 开放教育研究, (4):13-22.

[20]郑小军,张霞(2014). 微课的六点质疑及回应[J]. 现代远程教育研究, (2): 48-54.

[21]钟启泉(2007). 课程论[M]. 北京: 教育科学出版社: 141,112.

[22]朱龙,胡小勇(2016). 面向创客教育的设计型学习研究: 模式与案例[J]. 中国电化教育, (11):23-29.

[23]祝智庭,雒亮(2015). 从创客运动到创客教育: 培植众创文化[J]. 电化教育研究, (7):5-13.

[24]Allen, G., & Yokana, L.(2014). 4 Steps to Becoming a Maker Teacher[EB/OL]. [2014-05-19]. http://gettingsmart.com/2014/05/4-steps-becoming-maker-teacher/.

[25]Martinez, S. L., & Stager, G. S.(2015). 8 Elements of a Good Maker Project[EB/OL]. [2015-04-03]. http://www.weareteachers.com/blogs/post/2015/04/03/8-elements-of-a-good-maker-project.

收稿日期 2017-03-20 责任编辑 刘选