白话文运动:传承还是摒弃

2017-05-30陈平

陈平

提 要 1917年开始的白话文运动影响深远,也留下许多值得深思的问题。白话文运动取得的成绩,是白话文正式进入学校常规教育课程,在社会生活的许多方面加速取代文言文,成为书面汉语的主流文体。从当时直至现在对该运动的历史叙事,一般都将白话文取代文言文比作欧洲各国自文艺复兴起民族语言文学取代拉丁语文学,同时将之比作一场文学上的革命。这种观点在两个重要方面比附失伦。首先,从语言文字的形式方面看,20世纪初白话文传承的是中国上千年的语言文化传统,相比而言,欧洲文艺复兴时期各民族新兴书面语历史短暂,语言资源贫乏;欧洲民族语言文字取代拉丁文以后,后者基本被摒弃,而文言文始终是中国语言教育和社会生活不可或缺的部分。其次,欧洲各国民族语言取代拉丁文成为主流文体,是个渐变的历史过程而不是狂飙突进式的革命。白话文的情况与此相仿。白话文作品在元、明、清时期广为传播,自19世纪下半叶起白话文使用更为普遍。白话文运动与其说是一场革命,不如说是顺应历史潮流的变革,是数百年乃至上千年中国语言应用传统的传承和发展。19世纪下半叶中国步入现代化进程以后,该发展开始加速,直至20世纪20年代初取得阶段性的成果。白话文运动的真正意义,是提出了“国语的文学,文学的国语”十字方针,为此后汉语标准口语和标准书面语的成型和发展奠定了理论基础,为汉语拼音化给出了前提条件。19世纪以来在语言文字改革问题上提出的重要主张如何落实,此方针为之提供了指引。

关键词 白话文运动;传承;摒弃;新文化运动;文言;白话

Abstract The Vernacular Written Chinese Movement started in 1917 led to the introduction of baihuawen into school classroom as a regular subject, and replacement of wenyanwen by baihuawen for the overwhelming majority of functions of written Chinese in the Chinese community. I propose in this article that what happened to wenyanwen and baihuawen in the early 1920s is better characterized as the culmination of a historical trend rather than the outcome of a drastic revolution as generally held in the mainstream literature on the subject. Moreover, I propose that the real significance of the movement lies in the theory of Guoyu de wenxue, wenxue de Guoyu ‘literature in Guoyu and a literary Guoyu advanced by Hu Shi in 1918. The theory has laid the foundation for the formation and development of standard spoken and written Chinese in the next century, and specified pre-conditions for the success of phonetic writing of Chinese. The theory has been put into practice since 1910s. In the process a clearer understanding has been gained about the differences and similarities between China and early modern Europe in language reform.

Key words Vernacular Written Chinese Movement; inherit; abandon; May 4th New Culture Movement; classic Chinese (wenyan); vernacular (baihua)

20世紀第二个十年开始的新文化运动是中国现代史上的大事。它是一场思想启蒙运动,主要内容包括思想文化革新、文学革命和白话文运动。它也是一场语言规划活动,以白话取代文言为首要目标。白话文运动取得的成绩,是白话文正式进入学校常规教育课程,在社会生活的许多方面加速取代文言文,成为书面汉语的主流文体。白话文运动的真正重要意义,是为现代中国标准口语和标准书面语的成型和发展奠定了理论基础,同时使我们对汉语拼音化的有关问题看得更加清楚。围绕白话文运动的是非功过,百年来争论从未停歇。有认为当年的白话文运动不够彻底,以致书面语口语化程度不够,需要进一步向日用语言靠拢;有认为白话文取代文言文,中国文化数千年的文脉由此断绝,近年来更有所谓白话文的危机一说。本文对百年前白话文运动的起源、展开和结果进行梳理和分析,在现代语言规划对中国语言文学传统的传承和摒弃问题上提出看法。

一、四组对立概念

我们首先厘清四组对立概念,分别是书面语与日常口语、语体文与超语体文、文言文与白话文以及官话与方言。

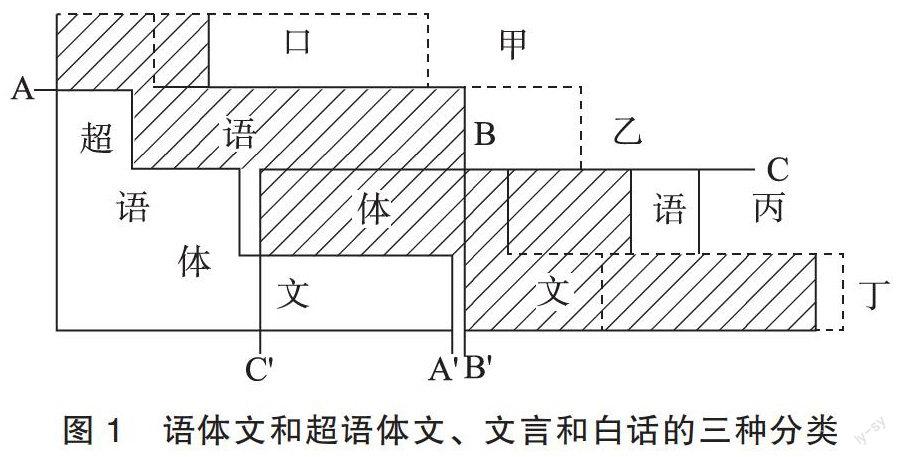

书面语和日常口语是语言研究中相互对立的两组概念。古往今来所有语言的书面语都会同日常口语有一定距离。书面语在表现形式上完全传达口语的所有信息,理论上是不可能的。文言文与白话文是汉语书面语言系统中两个相互对立的概念,没有文言就没有白话,反之亦然。何为文言?何为白话?为了说清楚这两个概念,吕叔湘(1944/1992:76)提出另外两个相互对立的概念,即语体文与超语体文。根据吕先生的定义,读出来所处时代的人能够听懂的文字是语体文,可以包含非口语成分,但不妨碍该时代的人听懂它的意思;越出这个界限、非口语成分多得让人不易听懂的就是超语体文。根据非口语成分含量的多寡而区分的语体文和非语体文是逐渐过渡的连续体,量变造成了质变。吕叔湘(1944/1992:82—83)提出,利用语体文和超语体文的概念,文言与白话可以有三种分类方法,用下图说明:

“这里头甲、乙、丙、丁是四个相次的时代,点线所包含的区域代表口语,划了斜线的区域代表语体文,空白的区域代表超语体文。甲时代假定是最早的时代。”三种分类方法中,一是将所处时代的人用的语体文称为白话,否则为文言,以AA'划界。也就是说,白话和文言的区别就是语体文与超语体文的区别,这种区分一直上溯到先秦,前朝的语体文对后人来说可能成了超语体文。二是上千年流传下来的、现代人听得懂的语体文称之为白话,否则为文言,以BB'划界;当时是语体文,但时隔成百上千年,语言发生了变化,现代人听不懂了,也是文言。三是将唐宋以来的语体文都算作白话,其中包含当时是语体文,但对现代人来说是超语体文的文字,以CC'划界。吕叔湘(1992/1944:84)主张采用第三种分类方法为白话和文言定义:白话是唐宋以来的语体文,此外都是文言。

根据图1的定义,超语体文的来源都是前一个时代的语体文。我们注意到,如果以念出来能否听懂为标准,对于广大官话方言区的读者来说,超语体文还可以有其他来源,主要是来自方言。这涉及我们要区别的第四组对立概念——官话和方言。官话和方言是汉语口语中相互对立的两个概念。官话有两个相互关联的用法,一是指地区方言,即北方官话,又指以此为基础形成的超越地区方言之上的汉民族通用语或标准语。该通用语/标准语先秦时期称为“雅言”,后来有“通语”“正音”“雅音”等种种名称,从明朝起称为“官话”,晚清和民国时期称为“国语”,现在称为“普通话”。作为汉民族通用语/标准语的“雅言”直至当代的普通话,其基础方言一般都与同时代或前代的政治文化中心相关。从明朝开始的官话,它的基础方言是什么,是个很有争议的问题。它同我们现在用的普通话不一样,不以单个地方方言为标准音,而是有数个变体,其中两个主要变体,一个基于以南京话为中心的江淮官话,另一个基于以北京话为主的北方官话,从明初到清朝中叶前者地位较高,之后后者渐渐占了上风。除此之外,各个地方还有同当地方言混杂在一起的种种所谓蓝青官话。近代文献中超语体文的第二种来源,就是用同时代非官话方言为基础写成的文字,如19世纪用许多南方方言翻译的《圣经》和其他传教材料、吴方言和其他方言的《圣谕广训直解》,方言小说如《何典》《海上花列传》以及当代的《繁花》等都是常见的例子。

在摒弃和传承问题上,语言的三个主要方面——口语、书面语和文字系统——表现出不同的特点。摒弃习用文字而采用另一种文字系统,古今中外时有发生。秦王朝建立后,首先采取的措施之一是“书同文”,统一使用新文字作为全国的规范。外国历史上摒弃传统文字而采用其他文字系统更是经常发生。苏联解体后,数个加盟共和国决定放弃斯拉夫文字而改用其他文字系统。语言口语和书面语则具有天然的保守属性,尤其是书面语,既是历史文化传统的记载和传承工具,本身也因此获得很强的生命力,这在我们的文言文上体现得十分突出。也有放棄本民族的语言而改用他族语言的情形发生,但在近代那通常都是相对人口较少的民族,而且一般都有漫长的渐变过程,很难同狂飙突进的革命运动相比。

二、白话文使用的三个阶段

白话文的分期可以有不同的视角。如果采用前文吕先生对白话文的第一种分类方法,即从先秦算起,白话和文言的分别就是语体和超语体的分别。我们可以从白话语言成分的属性出发,考察白话词汇、语法结构、修辞手段、话语组织等语言本体特征在各个历史时期的发展状况,也可以从语体文和超语体文在汉语篇章中所占比例的变化来分类。徐时仪(2015:23)采取的就是后一种分类方法,“按照古白话由微而显、由始附属于文言到终于取而代之的发展线索,古白话词汇可分为露头、发展、成熟三个时期,即秦汉到唐的早期白话(白话挤入书面语)、唐到明的中期白话(白话书面语系统形成)和明到清的晚期白话(白话与文言并存)”。

白话文在明清时期日渐发展成熟,成了可与文言文交替和并行使用的另一种书面语体。中国在近代之前数百年间是个典型的双言(diglossic)社会,白话、文言两种文体并存,各有各的典型使用场合和范围。白话一般用于日记、便条、朋友间书信来往等,而文言是正式文体,用于科举考试、官府公文奏折等。本文从社会语言学和语言规划的角度出发,根据白话文的使用范围和目的以及政府机构对于白话文的管理和规划,将近代一百多年以来的白话文分成三个发展阶段。

第一阶段从19世纪50年代开始,以咸丰初年敕颁白话讲解《圣谕广训直解》为标志性事件。中央政府由正式渠道发布这部书,目的当然是更有效地向广大民众灌输官方价值理念。从语言角度来看,《圣谕广训直解》的白话文字远不如王又朴于1726年所著《圣谕广训衍》流畅,但是,以政府的名义颁布这部白话文作品,显示政府正视白话文当时已在民众间普遍流行的现象,并且认为提供白话文体的宣讲材料有助于提高宣讲效果。另一方面,这一政府举措对于提升白话文在社会上的地位,客观上也起了重要的促进作用。在此前后,西方在华传教士用白话翻译了《圣经》、教义问答及小说,在一部分民众中流行。近代中国影响力最大的报纸《申报》于1876年3月30日起,附出纯白话的《民报》,便于文化程度较低的读者阅读,虽然寿命很短,但开启了以白话报纸供广大中下层民众阅读的先河。自清末最后一二十年到民国成立,白话书刊、读本等数量越来越多,传播范围扩大到社会各个阶层,为白话文运动做了充分的铺垫(参见胡全章 2015等)。

第二阶段从1920年1月开始,教育部当月训令,国民学校(即初小)国文科目名称改为国语,课本采用普通语体文,避用土语,并注重语法之程序。同时,修身、算术、唱歌等科目用书,也改用语体文编写。一二年级从当年秋季开始使用语体文教科书,两年以后,初小四年所有科目全部使用语体文。这项规定是语言教育上的大事,用胡适的话来说,把中国教育的革新至少提早了二十年。1923年,全国教育联合会将拟具的《中小学新学制课程标准纲要》颁布全国试行,其中将初小到高中国文科目全都称为国语。此后在中小学白话文教育问题上,以及文言文在语文教育中应占比例等问题上,政府方面曾略有反复,但白话文教育正式纳入学校教育课程至此大势已定。

第三阶段从1951年开始。当年6月6日,《人民日报》发表社论《正确使用祖国的语言,为语言的纯洁和健康而斗争!》,同日起连载吕叔湘、朱德熙的《语法修辞讲话》。到了20世纪50年代,书面语已经基本上统一于白话,教育和社会所用主流文体应该是文言还是白话已经不再是个问题。对书面语的注意力转移到规范化这个方面来了,主要内容是纠正语言中含糊、混乱、不合语法的地方,在学习人民的语言、外国语言和古人语言的同时,避免不加选择地滥用文言、土语和外来语。1955年召开的“全国文字改革会议”和“现代汉语规范问题学术会议”,重点是文字改革和推广普通话,但同时进一步强调书面语的规范化,提倡在书面语中使用普通话,不要滥用方言,使学生在书面语的语法、修辞、逻辑方面得到有系统的规范化教育。

三、白话文运动的主要主张

1917年1月,胡适在陈独秀主编的《新青年》杂志第二卷第五号发表文章《文学改良刍议》,标志着白话文运动的开端。该文就当时文学改良这个热门话题,提出文学改良须从言之有物等八事开始,八事中同作为文学表现形式的白话文关系最密切的,严格说来只有一条,就是不避俗语俗字。胡适推崇佛经翻译所用近白话的浅近之文,以及此后渐渐出现的白话文作品。禅宗白话语录代表最初出现的白话文体,宋人讲学语录将白话作为正体使用。白话也用在韵文之中,唐宋人诗词中就颇为常见。元代关汉卿等人创作了许多白话戏曲,具有很高的艺术成就。明清两朝出现了许多通俗小说,如《水浒传》《西游记》《三国演义》《红楼梦》等,拥有广大的读者。胡适认为,白话文学是活文学,是中国文学之正宗,又是将来文学必用之利器。文中最后提出,今日作文作诗,“与其用三千年前之死字,不如用二十世纪之活字;与其作不能行远不能普及之秦汉六朝文字,不如作家喻户晓之水浒西游文字也”(胡适1917/1935:43)。

胡适的主张得到《新青年》主编陈独秀的全力支持。他2月份在《新青年》发表《文学革命论》一文,提出文学革命的主张:“推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学”(陈独秀1917/1935a),并在其后的文章中要求大家对不同意见采取专断态度,“必不容反对者有讨论之余地”(陈独秀 1917/1935b:56)。胡适探讨的重点是文学的语言表现形式,而陈独秀则同时要在文学的表现内容方面来一场彻底的革命。此后刘半农(1917)、钱玄同(1918)、傅斯年(1918)等人在《新青年》《新潮》上连续发文,支持胡适和陈独秀的主张,将讨论步步引向深入。1918年4月,胡适发表《建设的文学革命论》,更系统地提出理论主张:“我的‘建设新文学论的唯一宗旨只有十个大字:‘国语的文学,文学的国语。我们所提倡的文学革命,只是要替中国创造一种国语的文学。有了国语的文学,方才可有文学的国语。有了文學的国语,我们的国语才算得真正国语(胡适 1918/1935:128)。”胡适的这十个字不但是白话文运动的最高方针,此后从事语言规划工作的学者在引导和评判汉语标准口语和标准书面语成型和发展过程中,这十个字也是大家有意识或无意识遵循的原则。白话文运动取得的理论成就,极大程度上体现在这十个字上。另一方面,“五四”白话文运动以后,出现许多长年争论不休的问题,涉及白话文的发展方向、文言文在现代社会中的作用与地位、现代汉语的欧化、口语和书面语的规范化、汉语语法研究所用语料的“纯度”,等等,在很大程度上也都可以追溯到胡适当年提出的这十字方针。限于篇幅,有关问题将另文讨论。

新文学运动中心理论有两个内容,一是建立“活的文学”,一是建立“人的文学”,前者是文字工具的革新,后者是文学内容的革新。胡适所认定的中心任务是文学工具革命,就是用白话文做文章。傅斯年就怎样做白话文章补充了重要的两点:一是白话文必须根据我们说的活语言,话说好了自然能做好白话文;二是只有欧化的白话才能应付新时代的需要,欧化使得白话文结构细密,能传达复杂的思想和曲折的理论(傅斯年 1919/1935)。胡适认为,在白话文运动开始时,我们不配谈文学内容的革新,因为没有合格的作品。胡适表示,他心目中新文学内容方面合格的作品,只有从世界的新文艺作品中引进。此后鲁迅、周作人等的文学创作和翻译,开始逐渐补上了这部分的内容。1918年1月以后的《新青年》所有文章都用白话文发表,同时鼓励翻译西方近代现代文学名著。

四、白话文运动的背景和成果

赵家璧主编的《中国新文学大系(1917—1927)》十卷本于1935年出版,收入有关当时文学革命和白话文运动的一些重要文献及此后十年间创作的白话文文学作品,其中第一卷《建设理论集》由胡适本人主编。多年来,有关新文化运动和白话文运动的历史叙事,大都从胡适及其同道中人的角度展开。

上述《中国新文学大系》所收文章,以及胡适、陈独秀、刘半农、钱玄同、傅斯年等当事人后来发表的有关白话文运动的回忆文章,很少提到自19世纪下半叶开始中国社会白话文使用日渐普遍,尤其是20世纪初,白话文实际上已经是社会各阶层语言生活的一个重要方面。白话文运动倡导者提到的白话文代表作品,近承明清通俗小说,远绍禅宗、宋儒语录及唐诗、宋词、元曲,对于19世纪末以来白话报纸、杂志、读本等刊登的数万计的白话作品几乎视而不见。周作人等人提到《圣谕广训直解》等作品时,对其内容充满不屑(周作人 1921/1935)。因为不喜内容而“恨屋及乌”,从而忽略有关作品的白话表现形式,甚至累及同时期鸳鸯蝴蝶派的大量白话作品,这是白话文运动主要代表人物的普遍态度。这也充分说明,在整个新文化运动的理论和实践过程中,白话文运动与文学革命运动是合为一体的,语言表现形式和表现内容分别为一体之两面。从科学语言学的角度来看,“恨屋及乌”没有太大道理,白话文可以表现革命的进步思想,也可以表现反动的腐朽思想。当然,语言中某些词汇会带有时代的特殊印记,但它们从来不代表语言的本质特性。表现语言本质特征的只能是语法虚词、语法结构和其他语法属性。《圣谕广训衍》《圣谕广训直解》所用的词汇和语法结构等语言本体要素,同《新青年》发表的白话文章所用的语言成分没有什么不同。

只读《建设理论集》以及这些作者的其他有关文章,我们容易得到这样一个印象,似乎胡适等人提倡白话文的主张遭遇到很大的阻力,甚至有人因此遭到政治迫害。1919年《新青年》第六卷第一号发表《〈新青年〉罪案之答辩书》一文,文中写道,对于该杂志三年来发表的文章,“社会上却大惊小怪,八面非难,那旧人物是不用说了,就是呱呱叫的青年学生,也把《新青年》看作一种邪说,怪物,离经叛道的异端,非圣无法的叛逆……一切政府的压迫,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞”(陈独秀 1919/1993)。

1917年1月胡适《文学改良刍议》发表之后,在白话文运动发难期的一年多内,除了胡适、陈独秀、刘半农、钱玄同等人积极投入以外,社会上实际对此并无太大反响。为了引起注意,钱玄同化名王敬轩,于1918年3月15日《新青年》第四卷第三号《文学革命之反响》栏下,发表了一封来信,以古文卫道者的口吻对白话文大加鞭挞,紧接该信的是刘半农以“记者半农”名义发表的回复,逐段驳斥该信的论点,这就是白话文运动中上演的一出有名的双簧。胡适本人对此似乎并不以为然,他主编的《建设理论集》没有将这出双簧文章收入。用并非十分光明正大的方法吸引注意力,正好说明社会上对待白话文并没有太大的敌意,对于推广白话文没有太多的反对意见。古文家兼翻译家林纾被白话文运动目为“桐城谬种,选学妖孽”的代表人物,而他后来也的确作小说讽刺陈独秀、钱玄同、胡适三人,为古文的存续抗争。但是,就是林纾这样的卫道之士也认识到,社会各界从清末开始,使用白话文已经越来越普遍。林纾在1919年4月发表的《论古文白话之相消长》一文中说,自清末以来,“人人争撤古文之席,而代以白话”“今官文书及往来函札,何尝尽用古文?一读古文则人人瞠目,此古文一道,已属声消烬灭之秋,何必再用革除之力?”(林纾 1919/1983)连林纾都将当时形势看得如此清楚,社会各界对于白话文的反对声浪,想必不会激烈。

有些著述称林纾利用官府力量对白话文运动诸公进行政治迫害,谋图将他们从大学开除。文献证明这是子虚乌有的指控。企图用行政力量压制白话文的,主要是章士钊。他在1925年做过不到一年的教育总长。1925年10月30日,章士钊主持下的教育部议定,恢复中小学读经课,并不许国语(语体文)进入中学课堂。小学课程有读经一科,本来是清末科举和学校交替之际的便宜之举,民国成立之初南京临时政府将其废除,袁世凯复辟后又恢复,后又废除。即使在这个最倒行逆施的教育总长治下,小学国语课程仍然未受影响。恢复读经,也只是原来从初小五年级开始,现在拟定提前一年从初小四年级开始。但过后不久,章士钊去职,该决定并未正式公布(参见黎锦熙 1925/1979)。

清末的官方学制规定从初小开始学习白话文。1902年颁布的《钦定小学堂章程》,从初小一年级起就开始教学生白话作文,“教以口语四五句使联属之”,初小二年级,增加到七八句。1904年颁布的《奏定初等小学堂章程》规定,初等小学堂修业年限五年,从小学五年级开始,教以俗话作日用书信。同年颁布的《奏定高等小学堂章程》规定,高等小学堂修业年限四年,从高小一年级起教学生用俗话翻译文言文,十句内外,写在纸上,从二年级起增加到二十句内外。同时从一年级起每年级都学习讲官话,所用教材是北京官话写就的《圣谕广训直解》,一星期一次(参见吴履平 2001)。由此可见,远在胡适等人之前,白话文不仅在社会上得到广泛应用,更是进入课堂,成为学校正规教育的一部分。有了这么多年的铺垫,不难理解,胡适等人的白话文运动无论在民间还是在官方,并没有遇到太大的阻力。说它是水到渠成,也并不过分。事实上,主将之一的陈独秀就认为,“常有人说,白话文的局面是胡适之陈独秀一班人闹出来的。其实这是我们的不虞之誉。中国近来产业发达,人口集中,白话文完全是应这个需要而发生而存在的。适之等若在三十年前提倡白话文,只需章行严一篇文章便驳得烟消灰灭。此时章行严的崇论宏议有谁肯听?”(陈独秀 1923/1993:575)这些话是陈独秀1923年说的,我们认为说的是实情。

胡适没有否认白话文运动并没有遇到很大的阻力,但他不同意陈独秀用经济史观来解释这种现象。他认为,“白话文的局面。若没有‘胡适之陈独秀一班人,至少也得迟出现二三十年。这是我们可以自信的。”(胡适1925/1935:17)胡适提出,白话文运动最重要的因子,一是已经有了一千多年的白话文学作品,二是我们的老祖宗在两千年之中,渐渐把一种大同小异的官话推行到了全国的绝大部分。另外,还有科举制度的废除及帝制的颠覆,也为白话文运动创造了有利的条件。

白话有了一千多年了,官话也通行了很久,言文一致、用白话代替文言也说了几十年,为何白话文运动到此时才成功?我们认为,除了陈独秀的经济史观和胡适说的几点因子以外,最重要的原因,一是此前活跃在教育界、文化界和政界全力主张“言文一致”“国语统一”的积极分子为此所做的多年努力,这些人后来组织、加入了国语研究会,以集体的力量对他们信奉的主张加以推动;二是胡适等人的白话文运动因应了从19世纪开始的改革语言以促进国家现代化这一历史潮流,为解决国语运动中出现的难点提出了可供选择的解决方案。

自鸦片战争起,中国屡受列强侵略与欺凌,仁人志士痛心疾首,从各方面探究救国之道。日本明治维新成功,中国朝野很受感触,其中日本对于日本文字和语言的现代化改造,更是给了中国很大启发。从19世纪下半叶起,汉语语言文字的改造成了國内进步人士热切关心的问题。黄遵宪“我手写我口”的主张、言文一致、汉语拼音化以及国语统一的呼吁,得到社会的广泛关注和热情回应。从清末开始的国语运动,提出“言文一致”和“国语统一”两大目标,到了民初,又同拼音化运动结合起来。语言文字必须改革,成了朝野的共识。但文字如何改革,言文如何一致,国语如何统一,其中涉及许许多多的复杂问题,朝野争辩十分激烈。

胡适用白话代替文言的思考,一开始就同中国文字问题紧密相连。据胡适陈述,他开始认真思索白话文的问题始于1915年夏。当时美国东部的中国学生会新成立一个“文学科学研究部”,胡适是文学股的委员,负责准备年会文学股的讨论。他和赵元任议定将中国文字问题作为讨论题目,分别提交两篇论文,研究中国文字问题的两个方面。赵元任写了几篇文章,如《吾国文字能否采用字母制及其进行方法》,胡适文章的题目是《如何可使吾国文言易于教授》。就这样,从文字问题出发,经过当时留美同学的切磋辩难,胡适有关文言和白话的思想渐渐成型,直至最后提出发表在《新青年》上的文学工具革命论(胡适 1933/1935)。

胡适在美国读书期间,国内国语运动发展很快。1916年成立“国语研究会”,统合了国语运动的主要力量,次年2月召开第一次大会,推举时任北京大学校长蔡元培为会长。蔡元培于1917年1月被任命为北大校长,刚就任就礼聘陈独秀为北大文科学长。胡适1917年5月考过哥伦比亚大学博士学位论文口试,不等论文最后改定,没有正式拿到博士学位便于7月回国,就任北大教授。刘半农和钱玄同也在北大任教,至此国语运动的主要人物和国语研究会双潮合一,开始了密切合作。

1917年3月1日出版的《新青年》第三卷第一号发表了国语研究会的《中华民国国语研究会简章》,后附国语研究会《征求会员书》(严修等 1917)。其中写道:

同一领土之语言皆国语也。然有无量数之国语较之统一之国语,孰便?则必曰统一为便;鄙俗不堪书写之语言,较之明白近文,字字可写之语言,孰便?则必曰近文可写者为便。然则,语言之必须统一,统一之必须近文,断然无疑矣。

使立定国语之名义,刊行国语之书籍,设一轨道而导之,自然渐趋于统一,不过迟速之别而已。

不必虑统一之难,当先虑统一之无其术与具耳。同人等有见于此,思欲达统一国语之目的,先從创造统一之术与夫统一之器具为入手方法。

从上面的文字中可以知道,国语研究会除了主张全国国语统一之外,对于国语的性质也做了解释,就是要“明白近文,字字可写”,“近文”的“文”带有传统文章雅训的意思,对立面是“鄙俗不堪书写之语言”。后者可指北方官话中非常口语化的成分,其中有许多是用汉字写不出来的①,也指方言土话,因为中国汉字的特点之一,是北方官话之外的方言独有的词语大都没有惯用的书写方式。同时主张先出版国语书籍,为大家准备可供仿效的文字。“使立定国语之名义,刊行国语之书籍,设一轨道而导之,自然渐趋于统一”,这实质上就是胡适来年提出的“国语的文学,文学的国语”的意思,用国语撰写、刊行文章,同时用书面语规范作为口语的国语。只是同国语研究会相比,胡适的理论表述更加清晰,更加简洁有力。

《国语研究会简章》和《征求会员书》的署名发起人共86人,大多为当时文化界、教育界的头面人物,包括严修、梁启超、吴敬恒、蔡元培、陈衡恪、黎锦熙等。但白话文运动的代表人物陈独秀、刘半农、钱玄同等人都不在其中,而胡适当时还在美国做博士论文。这证明了黎锦熙等人后来的记述,国语研究会主要是国语运动积极分子的组织,《国语研究会简章》之所以刊登在《新青年》上,是因为主编陈独秀当年年初也被蔡元培聘到北大,在此之前白话文运动的主要人物同国语运动中人并无多少来往。胡适提出“国语的文学,文学的国语”的著名文章《建设的文学革命论》,一年多以后才于1918年4月在《新青年》发表,而该文的主要思想,上面这篇《征求会员书》中已经有了基本的表述。白话文运动发起人后来回忆这段历史时说,当时他们是“登高一呼,应者云集”。更符合历史事实的似乎是他们所登上的高处,国语研究会会员们也都站在那儿了。有理由相信,没有白话文运动,白话取代文言也不会等太长时间。

1919年4月,教育部成立“国语统一筹备会”,该会定位为教育部的一个附属机构,专门负责语言文字改革的具体工作,白话文运动和国语运动的主要人物都是该会会员。在他们的联合推进下,1920年1月教育部颁布改国文为国语的训令,2月颁布《通令采用新式标点符号》的训令。速度之快,出乎胡适等人意料,主要原因之一是国语统一筹备会此时已经是人多势众,1920年会员有一万两千多人。据黎锦熙(1934:114)《国语运动史纲》记载,当时的教育部普通教育司司长张继煦是统一会的总干事,主管师范教育的科长、主管小学教育的科长,以及部参事室和秘书室多人都是统一会的会员,里应外合,哪有不成功的道理?

数年之后,形势略有反复,即前文提到的章士钊任教育总长期间。

1927年7月30日,北洋政府最后一任教育总长刘哲上报张作霖军政府,建议将北平九所国立大学合并为国立京师大学校,8月获得批准,刘哲兼任京师大学校校长。京师大学校发布一系列倒行逆施的规定,包括大学禁用白话文等。不过京师大学校只是个空壳,京师九所国立大学基本上仍然维持原有的制度。来年6月,国民革命军克复平津,奉系军阀退出,京师大学校无疾而终。刘哲的上述规定也只是对大学教育而言,似乎并没有针对中小学白话文教育的禁令①。此外,也有个别省份的教育当局在1920年教育部训令公布后,试图开历史倒车,禁止中小学教授白话文,但毕竟有违历史潮流,难成气候。此后的二三十年间,对于白话文的属性和发展方向,社会各界有过激烈争论,但白话文在学校语文教育和社会各界语言生活中所占比重日渐增加,则是一个无可否认的事实。

从过去一百年汉语书面语和口语的发展和应用可以看到,当年的白话文运动取得了决定性胜利。在白话文运动和国语运动双潮合一的过程中,胡适的白话文理论抓住了拼音化运动、言文一致运动和国语统一运动的核心,提供了比较全面的解决方案。该理论提出,汉语拼音化的先决条件是白话代替古文成为汉语书面语的主流文体,因为拼音文字只可以拼活的白话,不能拼古文。如果不动摇古文的权威,不提倡白话文,音标文字就不会有成功的希望。统一国语得有个像样的国语,但这个“标准国语”从何而来呢?胡适的理论是,标准国语不是靠国音字母或国音字典定出来的,而是如同近代欧洲国家那样,是在新创作的优秀文学作品基础上渐渐发展、成熟起来的。因此,大家要做的是先创造一种国语的文学,有了国语的文学,才会有“近文”的文学的国语,国语统一,就以这种文学的国语为统一的标准。按照这条路走下去,言文一致是自然的结果。19世纪以来在语言文字改革问题上提出的重要主张有“我手写我口”、文字改革、言文一致和国语统一,如何落实这些主张,此方针为之提供了指引。

五、从近代欧洲的语言变革看

中国白话文运动的特点

1917年开始的白话文运动影响深远,也留下许多值得再三思考的问题。白话文运动取得的成绩,是白话文正式进入学校常规教育课程,在社会生活的许多方面加速取代文言文,成为书面汉语的主流文体。这在很大程度上是水到渠成的结果,没有胡适、陈独秀,在国语研究会的倡导下,白话文过不了几年也会取代文言文。白话文运动的真正意义,是“国语的文学,文学的国语”十字方针为汉语标准口语和标准书面语的成型和发展奠定了理论基础,就汉语拼音化的前提条件给出了说明。同时,通过百年来的实践,我们对于中国在语言改革方面与近代欧洲的异同也有了更为清晰的认识。

胡适反复引用近代欧洲的例子,作为中国应该仿效的榜样。但实际上,汉语标准书面语和口语的发展在许多方面走的是一条不同于欧洲的路子。

首先,近代欧洲作家但丁、乔叟、马丁·路德等人开始采用民族语言写作时,语言资源主要是当时当地的方言土语,所以西文用vernacular形容这类语言的特色。什么是vernacular呢?这是同“文学的,有文化的、正式的、标准的”相对立的一个词,有“乡谈、土语、白话、不登大雅之堂”的意思,与“近文”的意思正好相反。这些新兴民族语言文学家往往也从拉丁语和其他民族的语言中借用语言成分以自铸新词,那是因为除此之外他们本民族并无多少现成的文学资源可供依傍。五四时期的中国白话文作家则完全不同,他们写作时大多模仿数百年甚至上千年前传承下来的白话作品。胡适本人就说,他的白话是看《水浒传》《红楼梦》《西游记》《儒林外史》一类小说学来的。文言文是中国传统文化的表现和传承工具,白话文同样是中国传统文化的表现和传承工具,可以追溯到很久以前。从语言文字形式的角度来看,20世纪初白话文传承的是数百年乃至上千年的历史传统,近代中国之前白話文著作中所用的语法虚词和语法结构,现代汉语白话文大都仍然在用。王力先生的语法著作《现代汉语语法》所用例句,许多取自两百年前的《红楼梦》。这些现象说明,虽然白话文运动发起者十分推崇欧洲作家但丁、乔叟、马丁·路德等人的功绩,号召人们向他们学习,但实际上这是类比失伦,20世纪第二个十年白话文作家所传承的丰富语言资源,是文艺复兴时期的欧洲作家无法企及的。

历史传承下来的白话文作品虽然主要用的是白话,但毕竟是书面语,免不了掺入了许多非口语成分。傅斯年首先提出白话文要用活的口语,这个主张原则上当然非常正确,但当时真要实行起来有两个严重的问题。首先是方言问题。普及国语只有在现代教育体制基本覆盖全国的条件下才有实现的可能。在国语远未普及的情况下,就非北方官话区的人来说,口语就是当地方言,大多数词语是无法用汉字书写的。黄遵宪出生于广东嘉应,二十多岁才离开家乡去北京,对于所有类似情况的作家来说,“我手写我口”是不可能做到的。第二个问题,活的口语到底是什么样的语言?如果口语要“近文”,那日常语言就不合格,而要“近文”,又得参考合格的书面语,这是个先有鸡还是先有蛋的问题,理论上无解。在实践过程中,当时的白话文只能主要从传统白话作品中汲取营养,同时也从欧化的翻译作品以及古文中汲取营养。我们因此可以说,在相当长的一段时期内,白话文的语言基础主要是书面语,不是口语。而在胡适“国语的文学,文学的国语”十字方针的指导下,标准口语,即文学的国语,又是在书面语的文学基础上日渐发展成型的。在中国这样一个国土辽阔、方言差异但汉字全国统一的国家,目治历来远远重于耳治,与中国传统语言文化的联系也远远强于耳治。这个特点贯穿我们语言生活的各个方面。普通话定义的第三句是“以典范的现代白话文著作为语法规范”,标准语的语法规范基于书面语而不是口语,这很好地反映了近代以来汉语的发展理论和应用实践,是目治重于耳治这一数千年传统的现代传承。

白话文运动将文言文比作近代欧洲的拉丁文。白话文运动另外一个大异于近代欧洲国家语言改革的地方涉及文言文的地位。欧洲民族语言取代拉丁文成为书面语言之后,后者几乎完全退出社会生活,而文言文的命运则很不相同。大概是信了胡适等人关于近代欧洲民族语言取代拉丁文的故事,白话文运动中许多人对于古文的前途忧心忡忡。一生在古文中钻研的林纾自不必说,就连胡适的美国康奈尔大学同学任叔永1916年在回复胡适的信中也说,如果文学革命成功,作诗都用口语,即所谓“京腔高调”,后果将是“陶谢李杜之流永不复见于神州”(胡适 1933/1935)。一个世纪以来中国的语言实践证明,这样的预测过于悲观。文言成分始终都是现代白话语言资源一个极为重要的方面,这一点历来是教育界的共识。浏览整个20世纪中国中小学语文课课程标准和教学大纲,显而易见的是小学到大学的语文课本上,文言文作品始终存在,越是高年级所占比例越高,往往会占到百分之四十以上(参见吴履平 2001)。一百多年过去了,白话文早已成为书面汉语的主要文体,但陶谢李杜仍然是中小学生课堂上诵读的内容。书店传统文学作品销路相当稳定,“中华好诗词”“中国诗词大会”等传播古典诗词的电视节目收视率居高不下。喜好甚至精通古典诗文创作的虽为小众,但影响不小,报刊上不时可见他们的作品,语言文字的高手绝大多数谙熟以文言文形式传承至今的历史文学作品。白话文的普及并不必然地妨碍中国数千年优秀文化的传承和发扬。中国数千年的语言生活证明,由于语言,尤其是书面语言的保守性质,只要汉字不废,以文言文形式流传下来的作品,同白话文作品一起,永远都会是中华文化不可分割的组成部分。

近代欧洲民族语言取代拉丁文成为本国本民族的标准书面语,经历了漫长的过程,有时甚至会历时数百年之久,并不是如一些文章描述的那样成败系于某个关键人物,经历了一场轰轰烈烈的文学革命才取得成功,详细讨论可参考Burke(2004)等人的著作。我们有时也可见到用“革命”一类辞藻来形容白话文运动。我们希望从上面的讨论中可以得出结论,20世纪第二个十年开始的、导致白话文取代文言文成为汉语书面语主流文体的白话文运动,与其说是激烈的革命,不如说是顺应历史潮流的变革,是数百年乃至上千年中国语言应用传统的传承和发展,19世纪下半叶中国步入现代化进程以后,该发展开始加速,直至20世纪20年代初取得阶段性的成果。在这个过程中,文言文作为一种书面语言形式并没有被现代中国所摒弃,而是健康地活在中国学生的课本中,活在我们社会语言生活的许多方面。

参考文献

陈独秀 1917/1935a 《文学革命论》,《建设理论集》,胡适编选,上海:上海良友图书印刷公司。

陈独秀 1917/1935b 《答胡适之》,《建设理论集》,胡适编选,上海:上海良友图书印刷公司。

陈独秀 1919/1993 《〈新青年〉罪案之答辩书》,《陈独秀著作选》第1卷,上海:上海人民出版社。

陈独秀 1923/1993 《答适之》,《陈獨秀著作选》第2卷,上海:上海人民出版社。

傅斯年 1919/1935 《怎样做白话文》,《建设理论集》,胡适编选,上海:上海良友图书印刷公司。

胡全章 2015 《清末白话文运动》,北京:中国社会科学出版社。

胡 适 1917/1935 《文学改良刍议》,《建设理论集》,胡适编选,上海:上海良友图书印刷公司。

胡 适 1918/1935 《建设的文学革命论》,《建设理论集》,胡适编选,上海:上海良友图书印刷公司。

胡 适编选 1925/1935 《建设理论集》,上海:上海良友图书印刷公司。

胡 适 1933/1935 《逼上梁山》,《建设理论集》,胡适编选,上海:上海良友图书印刷公司。

黎锦熙 1925/1979 《为反对设“读经科”及中学废止国语事上教育总长呈文》,《近代中国教育史料》,舒新城辑,台北:文海出版社。

黎锦熙 1934 《国语运动史纲》,上海:商务印书馆。

林 纾 1919/1983 《论古文白话之相消长》,《林纾研究资料》,福州:福建人民出版社。

刘半农 1917/1935 《我之文学改良观》,《建设理论集》,胡适编选,上海:上海良友图书印刷公司。

吕叔湘 1944/1992 《文言与白话》,《吕叔湘文集》第4卷,北京:商务印书馆。

钱玄同 1918/1935 《寄陈独秀》,《建设理论集》,胡适编选,上海:上海良友图书印刷公司。

吴履平 2001 《20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编(语文卷)》,北京:人民教育出版社。

徐时仪 2015 《汉语白话史》,北京:北京大学出版社。

严 修等 1917 《中华民国国语研究会简章》,《新青年》第三卷第一号。

周作人 1921/1935 《思想革命》,《建设理论集》,胡适编选,上海:上海良友图书印刷公司。

Burke, Peter. 2004. Languages and Communities in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

责任编辑:姜 贺