EMI无源滤波器设计

2017-05-30王琳何云龙

王琳 何云龙

摘 要:经验表明,任何电力电子装置均存在着较大的传导干扰发射问题,即便是设计了很好的屏蔽和接地措施,问题仍然存在。为此需要采用相应的手段抑制传导干扰发射,而滤波是抑制传导干扰的有效方法。EMI滤波器的作用是将传导干扰减小到一定程度,满足标准的要求。因为电磁兼容标准对于传导干扰发射的要求极其严格,所以对于本方案来说,如何设计制作有较好的滤波效果的EMI滤波器就显得非常关键。

关键词:EMI;滤波器干扰理

1 EMI滤波器的性能指标

EMI滤波器的主要技术性能参数有阻抗匹配、插入损耗、绝缘电阻、额定电流、泄露电流以及无论尺寸、环境、机械和可靠性。其中评价电磁干扰滤波器优劣最主要的指标便是插入损耗的参数,漏电流涉及到人身安全,这两项指标在设计时需重点考虑。

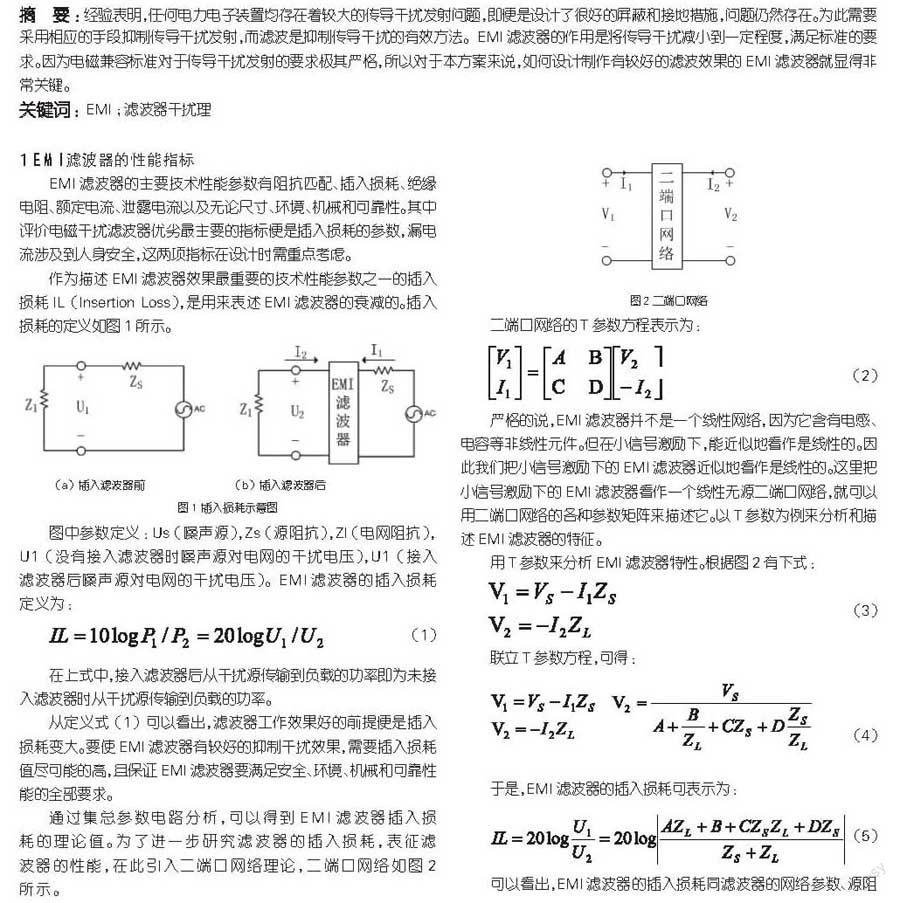

作为描述EMI滤波器效果最重要的技术性能参数之一的插入损耗IL(Insertion Loss),是用来表述EMI滤波器的衰减的。插入损耗的定义如图1所示。

(a)插入滤波器前 (b)插入滤波器后

图1 插入损耗示意图

图中参数定义:Us(噪声源),Zs(源阻抗),Zl(电网阻抗),U1(没有接入滤波器时噪声源对电网的干扰电压),U1(接入滤波器后噪声源对电网的干扰电压)。EMI滤波器的插入损耗定义为:

在上式中,接入滤波器后从干扰源传输到负载的功率即为未接入滤波器时从干扰源传输到负载的功率。

从定义式(1)可以看出,滤波器工作效果好的前提便是插入损耗变大。要使EMI滤波器有较好的抑制干扰效果,需要插入损耗值尽可能的高,且保证EMI滤波器要满足安全、环境、机械和可靠性能的全部要求。

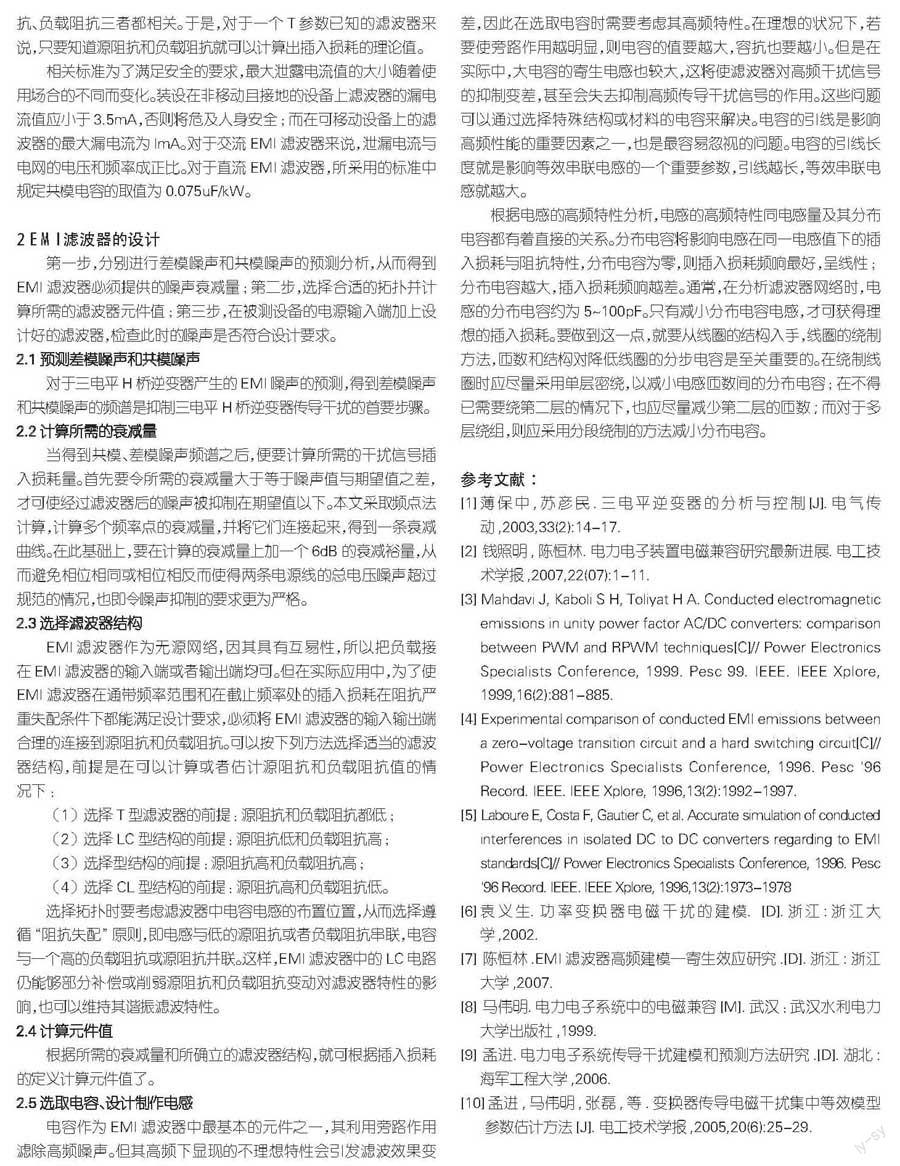

通过集总参数电路分析,可以得到EMI滤波器插入损耗的理论值。为了进一步研究滤波器的插入损耗,表征滤波器的性能,在此引入二端口网络理论,二端口网络如图2所示。

图2二端口网络

二端口网络的T参数方程表示为:

严格的说,EMI滤波器并不是一个线性网络,因为它含有电感、电容等非线性元件。但在小信號激励下,能近似地看作是线性的。因此我们把小信号激励下的EMI滤波器近似地看作是线性的。这里把小信号激励下的EMI滤波器看作一个线性无源二端口网络,就可以用二端口网络的各种参数矩阵来描述它。以T参数为例来分析和描述EMI滤波器的特征。

用T参数来分析EMI滤波器特性。根据图2有下式:

(3)

联立T参数方程,可得:

(4)

于是,EMI滤波器的插入损耗可表示为:

(5)

可以看出,EMI滤波器的插入损耗同滤波器的网络参数、源阻抗、负载阻抗三者都相关。于是,对于一个T参数已知的滤波器来说,只要知道源阻抗和负载阻抗就可以计算出插入损耗的理论值。

相关标准为了满足安全的要求,最大泄露电流值的大小随着使用场合的不同而变化。装设在非移动且接地的设备上滤波器的漏电流值应小于3.5mA,否则将危及人身安全;而在可移动设备上的滤波器的最大漏电流为lmA。对于交流EMI滤波器来说,泄漏电流与电网的电压和频率成正比。对于直流EMI滤波器,所采用的标准中规定共模电容的取值为0.075uF/kW。

2 EMI滤波器的设计

第一步,分别进行差模噪声和共模噪声的预测分析,从而得到EMI滤波器必须提供的噪声衰减量;第二步,选择合适的拓扑并计算所需的滤波器元件值;第三步,在被测设备的电源输入端加上设计好的滤波器,检查此时的噪声是否符合设计要求。

2.1预测差模噪声和共模噪声

对于三电平H桥逆变器产生的EMI噪声的预测,得到差模噪声和共模噪声的频谱是抑制三电平H桥逆变器传导干扰的首要步骤。

2.2计算所需的衰减量

当得到共模、差模噪声频谱之后,便要计算所需的干扰信号插入损耗量。首先要令所需的衰减量大于等于噪声值与期望值之差,才可使经过滤波器后的噪声被抑制在期望值以下。本文采取频点法计算,计算多个频率点的衰减量,并将它们连接起来,得到一条衰减曲线。在此基础上,要在计算的衰减量上加一个6dB的衰减裕量,从而避免相位相同或相位相反而使得两条电源线的总电压噪声超过规范的情况,也即令噪声抑制的要求更为严格。

2.3选择滤波器结构

EMI滤波器作为无源网络,因其具有互易性,所以把负载接在EMI滤波器的输入端或者输出端均可。但在实际应用中,为了使EMI滤波器在通带频率范围和在截止频率处的插入损耗在阻抗严重失配条件下都能满足设计要求,必须将EMI滤波器的输入输出端合理的连接到源阻抗和负载阻抗。可以按下列方法选择适当的滤波器结构,前提是在可以计算或者估计源阻抗和负载阻抗值的情况下:

(1)选择T型滤波器的前提:源阻抗和负载阻抗都低;

(2)选择LC型结构的前提:源阻抗低和负载阻抗高;

(3)选择型结构的前提:源阻抗高和负载阻抗高;

(4)选择CL型结构的前提:源阻抗高和负载阻抗低。

选择拓扑时要考虑滤波器中电容电感的布置位置,从而选择遵循“阻抗失配”原则,即电感与低的源阻抗或者负载阻抗串联,电容与一个高的负载阻抗或源阻抗并联。这样,EMI滤波器中的LC电路仍能够部分补偿或削弱源阻抗和负载阻抗变动对滤波器特性的影响,也可以维持其谐振滤波特性。

2.4计算元件值

根据所需的衰减量和所确立的滤波器结构,就可根据插入损耗的定义计算元件值了。

2.5选取电容、设计制作电感

电容作为EMI滤波器中最基本的元件之一,其利用旁路作用滤除高频噪声。但其高频下显现的不理想特性会引发滤波效果变差,因此在选取电容时需要考虑其高频特性。在理想的状况下,若要使旁路作用越明显,则电容的值要越大,容抗也要越小。但是在实际中,大电容的寄生电感也较大,这将使滤波器对高频干扰信号的抑制变差,甚至会失去抑制高频传导干扰信号的作用。这些问题可以通过选择特殊结构或材料的电容来解决。电容的引线是影响高频性能的重要因素之一,也是最容易忽视的问题。电容的引线长度就是影响等效串联电感的一个重要参数,引线越长,等效串联电感就越大。

根据电感的高频特性分析,电感的高频特性同电感量及其分布电容都有着直接的关系。分布电容将影响电感在同一电感值下的插入损耗与阻抗特性,分布电容为零,则插入损耗频响最好,呈线性;分布电容越大,插入损耗频响越差。通常,在分析滤波器网络时,电感的分布电容约为5~100pF。只有减小分布电容电感,才可获得理想的插入损耗。要做到这一点,就要从线圈的结构入手,线圈的绕制方法,匝数和结构对降低线圈的分步电容是至关重要的。在绕制线圈时应尽量采用单层密绕,以减小电感匝数间的分布电容;在不得已需要绕第二层的情况下,也应尽量减少第二层的匝数;而对于多层绕组,则应采用分段绕制的方法减小分布电容。

参考文献:

[1]薄保中,苏彦民.三电平逆变器的分析与控制[J].电气传动,2003,33(2):14-17.

[2] 钱照明,陈恒林.电力电子装置电磁兼容研究最新进展.电工技术学报,2007,22(07):1-11.

[3] Mahdavi J, Kaboli S H, Toliyat H A. Conducted electromagnetic emissions in unity power factor AC/DC converters: comparison between PWM and RPWM techniques[C]// Power Electronics Specialists Conference, 1999. Pesc 99. IEEE. IEEE Xplore, 1999,16(2):881-885.

[4] Experimental comparison of conducted EMI emissions between a zero-voltage transition circuit and a hard switching circuit[C]// Power Electronics Specialists Conference, 1996. Pesc '96 Record. IEEE. IEEE Xplore, 1996,13(2):1992-1997.

[5] Laboure E, Costa F, Gautier C, et al. Accurate simulation of conducted interferences in isolated DC to DC converters regarding to EMI standards[C]// Power Electronics Specialists Conference, 1996. Pesc '96 Record. IEEE. IEEE Xplore, 1996,13(2):1973-1978

[6]袁義生.功率变换器电磁干扰的建模.[D].浙江:浙江大学,2002.

[7] 陈恒林.EMI滤波器高频建模—寄生效应研究.[D].浙江:浙江大学,2007.

[8] 马伟明.电力电子系统中的电磁兼容[M].武汉:武汉水利电力大学出版社,1999.

[9] 孟进.电力电子系统传导干扰建模和预测方法研究.[D].湖北:海军工程大学,2006.

[10]孟进,马伟明,张磊,等.变换器传导电磁干扰集中等效模型参数估计方法[J].电工技术学报,2005,20(6):25-29.