城市更新下历史文化街区的微改造初探

2017-05-22徐策

徐策

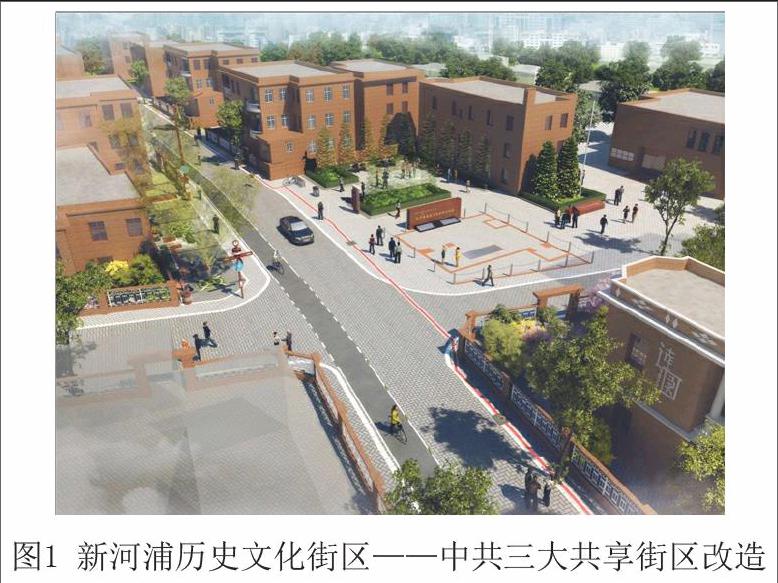

【摘要】:本文深入挖掘新河浦片区独有的老东山文化资源,通过“微交通、微空间、微要素”的改造策略,以6条主要历史街道作为空间载体,串联老东山12处历史文化遗迹和8处微空间,打造一条承载老东山文化与情怀的“东山之路”,并极力打造“东山之门、春园故事、中共三大、爱诚真毅、东山原点、物阜龟岗、达道之行、大通人和”八大节点,对新河浦历史街区进行品质提升和功能补强,真正实现东山民国风情文化目的地和微改造历史文化示范街区的美好愿景。

【关键词】:新河浦;历史文化街区;保护;微改造

【引言】:城市既是世界各地历史文化的象征,又是文化过程的产物,带有明显的地域文化特征。历史上形成的城市,作为仅次于语言的人类的第二大创造,成为其灿烂文明的最好见证和世世代代人民的集体记忆。因此,城市现代化离不开文化。城市文化是现代化的根基,是城市的气质。每个时代都在城市中创造与留下自己的痕迹。保护历史的连续性,保留城市的记忆,保留可贵的历史文化遗产是人类现代文明发展的必然要求。培育世界文化名城核心区,关键是活化、复兴、传承老广州的历史,保持城市发展的基因和根脉。新河浦历史文化街区作为一座城市风貌、社会变迁、文化传承的历史见证与真实写照,是越秀区及其重要的文化名片。本文拟从新河浦历史文化街区为重点个案,探讨新河浦历史文化街区在城市更新背景下的如何进行“微改造”式的环境品质提升。

1、 新河浦历史街区概况

本次设计范围北至庙前西街、庙前直街、烟墩路及保卫前街;南至东湖公园;东至达道路;西至内环路、大沙头路、东湖路。范围道路总长14.8公里。新河浦地区是东山的开发起源地,自明朝东山寺建立到清末民初早期开发,已留下大量历史建筑及旧址遗存,是广州市现存规模最大的中西结合的低层院落式近代住宅建筑群和历史文化保护区,文化底蕴醇厚。传统建筑风貌线索达493处之多,主要集中在庙前直街至恤孤院路一带的公共服务建筑以及培正一横路至培正五横路一带的住宅建筑。

2、 设计理念

2.1面向车”到“面向人”

对象转变:从“主要重视机动车通行”到“关注人的交流和生活方式”,将人作为城市道路的设计核心 ,以街道为对象,打造慢行优先、连续的宜居、宜憩、宜游的交通系统,从而实现设计理念的实质性革新。

2.2从“城市道路”到“城市空间”

边界转变:从“城市道路红线空间”到“城市街道空间”,在现代城市生活中,街道日益被赋予多重角色,除了车辆、行人通行的基本功能外,还应是城市历史、文化重要的空间载体。

3、 規划策略

本次新河浦周边街区整体设计定位基于广州人对老东山文化与情怀已经成为广州最深处的城市记忆,规划立足从小微视角入手,对该街区进行品质化、精细化修补,并通过活化利用文化资源、城市空间重塑,极力打造东山民国风情文化目的地及微改造历史文化街区。规划核心将围绕新河浦历史文化街区的6条主要街道作为微改造的主要空间载体,同时串联老东山12处重要历史文化遗迹,并对8处微空间进行空间重塑,打造一条承载老东山文化与情怀的“东山之路”,力求针灸式进行文化与功能的品质化提升。

3.1宏观策略:以人为本、保护历史、为民改造

本次规划坚持以人为本,以街道空间为载体,对新河浦历史文化街区在改善民生的同时,加强保护历史环境进行品质提升和功能补强,在满足市民对于街道生活和社区归属感的向往基础上,擦亮其历史名片,发挥它真正的文化影响力,展现老东山的文化魅力与活力。

3.2中观策略:微交通、微空间、微要素

微交通——退车行,进人行

片面注重机动车通行的道路也已经越来越难以满足市民对于街道生活和社区归属感的向往,坚持以人为本,以街道为对象,打造慢行优先、连续的宜居、宜憩、宜游的交通系统。

微空间——退围栏,进公园

通过现场实地调研,全力挖掘新河浦没有被充分利用或忽视的微环境微空间,并通过活化利用文化资源进行微空间重塑,力求针对历史街区进行针灸式品质提升和功能补强。

微要素——退模式,进订制

该区目前服务设施形色各异无法展现历史街区文化特色,针对于老东山独有的历史文化性,需打造该区“私人定制”专属体系的城市家具,以更好体现老东山的历史厚重感和文化独特性。

3.3微观策略:融街道、融历史、融空间

从人的体验为出发点,营造沉浸式步行路径,将区域内核心历史文化资源和人文景观以空间连续、风貌完整、体验多元的形式组织起来。主要从三个层面进行核心路径的选取:融街道,选取本地最富特色的商业及生活街区,并考虑道路级别及人流量的关系,道路活力为主要标准;融历史,拾起老东山的历史明珠,将历史文保单位、历史建筑线索、本地著名故事场所集中区域串联起来;融空间,选取区域内的居民活动广场、街头公园路绿地等休闲空间。

结论

本次的规划设计深入挖掘新河浦独有的老东山文化资源,通过“微交通、微空间、微要素”的改造策略,以街区6条主要历史街道作为空间载体,串联12处重要历史文化遗迹和8处微空间,打造一条承载老东山文化与情怀的“东山之路”,在历史文化街区的保护和活化过程中,探索尝试找到处理旧城改造与改善民生的关系、旧城改造中“更新”与“保护”的关系,努力做好保护历史、保护文化、保护城市记忆的工作。

【参考文献】:

[1]温朝霞.广州市荔湾区历史文化街区的保护与活化[J].探求,2017(第一期)

[2]王兆芳.基于公众参与的历史文化街区保护研究——以正定历史文化名城为例[J].城市发展研究,2014(第二期)

[3]屈大均.广东新语[M].北京:中华书局,1985