认知行为干预对永久性肠造口患者病耻感和应对方式的影响研究

2017-05-20刘恒旸王静成

刘恒旸, 陈 曦, 王静成

(1. 扬州大学 护理学院; 2. 江苏省苏北人民医院, 江苏 扬州, 225001)

认知行为干预对永久性肠造口患者病耻感和应对方式的影响研究

刘恒旸1, 陈 曦1, 王静成2

(1. 扬州大学 护理学院; 2. 江苏省苏北人民医院, 江苏 扬州, 225001)

目的 探讨认知行为干预对永久性肠造口患者病耻感和应对方式的影响。方法 将49例肠造口患者分为对照组(n=24)与干预组(n=25), 对照组给予常规护理,干预组在常规护理的基础上给予针对性的认知行为治疗。2组患者在干预前、干预后4周末以及干预后8周末均采用社会影响量表(SIS)、医学应对量表(MCMQ)进行评测并比较。结果 干预后4周,干预组SIS中社会排斥、内在羞耻、社会孤立和MCMQ中面对、回避维度得分与对照组比较有显著差异(P<0.05); 干预后8周,干预组SIS和MCMQ的各维度得分与对照组比较均有显著差异(P<0.05)。结论 认知行为干预能有效改善永久性肠造口患者病耻感和应对方式。

认知行为干预; 肠造口; 病耻感; 应对方式

中国直肠癌是消化系统常见的恶性肿瘤,其中以低位直肠癌最为常见[1], 其发患者群近年来趋于年轻化,永久性肠造口术是当前有效的治疗方式,但造口使患者的生理结构改变,无法控制排泄行为以及由此而造成的气味、响声等,大大影响患者心理健康[2-3]。病耻感是指因疾病遭受社会加在个体身上羞辱的标志,是一种内心耻辱经历[4]。病耻感这一现象,就国内而言,较多的是关注精神疾病的患者,而对永久性肠造口患者关注甚少。认知行为治疗(CBT)通过纠正患者对疾病的错误认知、直接干预和引导患者行为的心理治疗措施[5]。为减轻永久性肠造口患者病耻感,改善其疾病应对方式,提高其生活质量,本研究对49例患者进行了认知行为干预,取得了较好效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用方便抽样法对2015年3月—2016年4月在本院造口护理门诊就诊的肠造口患者进行调查。初纳入53例,研究中脱落4例,其中2例联系方式变化中断联系, 2例无理由退出。最后共有49例患者纳入研究,采用随机数表法,将患者分为对照组与干预组,并实施单盲法,最终对照组24例,干预组25例。对照组男22例,女12例,平均年龄(60.44±10.59)岁; 干预组男24例,女10例,平均年龄(63.65±11.63)岁。纳入标准: ① 年龄≥18周岁的永久性肠造口患者; ② 永久性肠造口术后≥3个月,癌细胞未发生转移; ③ 能正确表达自己的真实想法,无交流障碍; ④ 签署知情同意书,自愿参与本研究。排除标准: ① 预期一年生存率低,预后差者(由2名拥有主治医师及以上职称的医生预测); ② 有既往精神病史; ③ 长期卧床或伴有严重的心、肾、肝、肺、血液系统等可能影响出院康复的疾病; ④ 失访病例(未能完成全部干预、自愿退出研究)。2组患者在年龄、性别、婚姻状况、家庭人均收入、受教育程度、宗教信仰以及造口存在时间等方面均无统计学差异(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 干预方法:对照组采用常规护理,干预组在此基础上增加为期8周,每周1次,每次30~60 min, 共8次的认知行为治疗。由研究者本人、主管医生4名、责任护士4名构成认知行为干预小组,团队成员和患者以一对一为主、团体干预为辅的形式进行干预,小组成员均进行相关知识培训并通过考核,每次干预前1 d电话通知患者,告知本次沟通的主题。认知行为干预流程分为以下3阶段:第1阶段(1~2次干预)纠正认知偏差。① 每位干预小组成员以真诚的态度接受患者,表达出对患者的支持与尊重,运用沟通技巧缩短与患者之间的距离; ② 普及肠造口的医学知识和护理方法,定期介绍护理肠造口的最新技巧和经验; ③ 在沟通过程中发现患者存在的顾虑及导致患者产生病耻感的原因、具体事件等; ④ 了解患者对自身目前状况的认知,更正认知偏差; ⑤ 运用量表分析患者病耻感来源及应对情况。第2阶段(3~6次干预)掌握应对技巧: ① 回顾上次沟通内容,检查患者是否还存在信息缺乏所导致的病耻感; ② 运用信息化技术为患者提供便捷的咨询平台,如建立微信群、名片卡等; 了解患者产生病耻感的原因后,教会患者逐步解决问题的方法,学会适应性思考; ③ 指导患者阅读病友心灵日记,与患者共同建立正确的应对方式,树立榜样,接受自我。第3阶段(7~8次干预)总结心得,展望未来: ① 召集干预组成员,畅谈参与此项活动的心理体验和成长心得,鼓励患者说出如何避免尴尬状况发生的经验,互相分享有效解决问题的方法; ② 评价患者对此疾病的认知及心理状态,了解患者技巧运用情况; ③ 鼓励患者们学习之后继续互相鼓励,保持联系; ④ 收集反馈意见。

1.2.2 调查工具:临床数据资料采集,在干预前、干预后4周末以及干预后8周末,一对一为2组患者进行问卷调查及评估。调查内容: ① 社会影响量表(SIS): 由Fife等于2000年编制,用于调查患者的疾病羞辱和歧视感,中文版由Pan等[6]翻译修订,由社会排斥、经济无保障、内在羞耻、社会孤立4个维度组成,其Cronbach′s α为0.85~0.90, 内部一致性较高。量表得分是各维度得分之和,得分越高病耻感越强。② 医学应对量表(MCMQ): 由Feifel等[7]于1987年编制,中文版由姜乾金等翻译修订,由面对、回避、屈服3个维度组成。某一维度的得分越高,则该患者更倾向于采用该应对方式。该量表测量患者处于疾病情境中的应对策略,其特点是条目与所患疾病不相关、简单易懂,具有良好的信效度,使用广泛,在国内用于高血压、冠心病、肿瘤等患者。

1.3 数据处理

采用SPSS19.0统计软件包进行统计分析。首先对所得资料进行探索性分析,检验其分布是否为正态分布。正态分布资料采用配对样本t检验及独立样本t检验(统计量为t),非正态分布资料采用配对样本比较的非参数Wilcoxon秩和检验及独立样本比较的非参数Mann-Whitney U秩和检验(统计量为Z)。

3 结 果

3.1 肠造口患者病耻感和应对方式情况

本研究中肠造口患者的病耻感,在社会排斥、经济无保障、内在羞耻以及社会孤立4方面的得分均高于普通癌症患者(P<0.05)。肠造口患者应对方式与常模相比,回避得分较高,面对得分较低。见表1。

表1 2组患者病耻感、应对方式各维度得分与常模比较±s) 分

与常模比较, *P<0.05。

3.2 干预对肠造口患者病耻感和应对方式的影响

干预前,2组患者病耻感的各维度得分差异均无统计学意义(P>0.05); 干预后4周末,干预组病耻感得分中社会排斥、内在羞耻、社会孤立的维度得分明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05); 干预后8周末,干预组病耻感的各维度得分均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

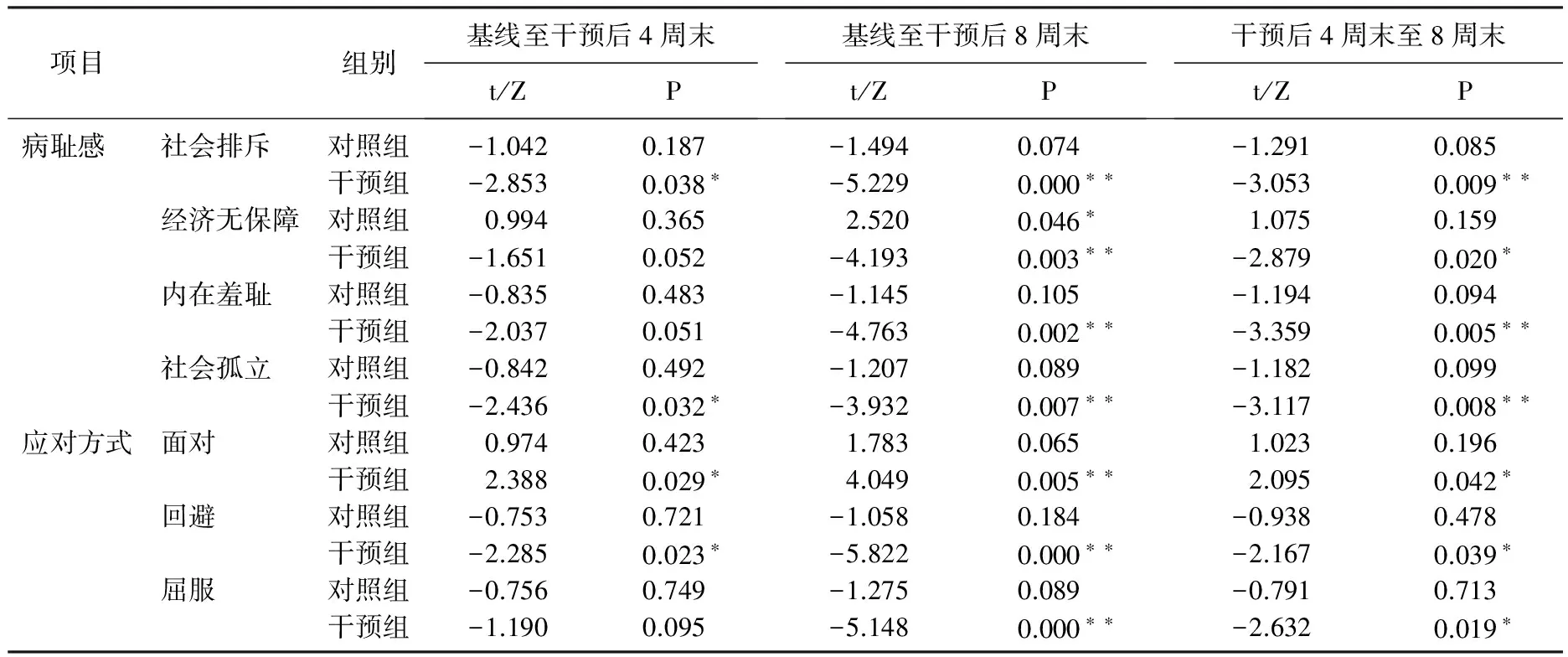

社会影响量表各个维度得分的差异在基线至干预后8周末均有统计学意义(P<0.01); 社会排斥和社会孤立得分的差异在基线至干预后4周末有统计学意义,而社会排斥、经济无保障、内在羞耻、社会孤立维度得分的差异在干预后4周末至干预后8周末均有统计学意义(P<0.05)。经济无保障得分的差异在基线至干预后8周末有统计学意义(P<0.05),其余各时间点得分差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表2 2组患者病耻感、应对方式各维度得分在不同时间点上的组间比较±s) 分

与同时期对照组比较, *P<0.05。

表3 2组患者病耻感、应对方式各维度得分在不同时间点上的组内比较

与对照组比较, *P<0.05; **P<0.01。

4 讨 论

4.1 永久性肠造口患者的病耻感

4.1.1 永久性肠造口患者病耻感的现状:表1显示,肠造口患者的病耻感强于普通癌症患者[8]。病耻感主要与患者自我知觉的内在因素和他人影响患者心理产生的外在因素有关。相对普通癌症患者,肠造口因永久地改变了患者正常的排便方式,对患者的生理、心理产生了极大的消极影响。中国每年有超过10万人接受肠造口手术[9], 但绝大多数人因为生存、疼痛等原因而被迫选择接受肠造口手术。术后由于患者缺乏相关的医学和护理知识,其对人工肛门依然存在严重的接受障碍,担心造口袋的异味、不自主排便带来的声音会被别人发现,而选择远离自己的社交圈,产生恐惧心理。此外,社会中部分人易受到自身素养和文化程度的限制,在与肠造口患者的社交过程中,缺乏足够的关怀和同情心,甚至排斥与嫌弃肠造口患者,伤害患者的尊严和人际情感,使患者在他人面前感到难堪和自卑。

4.1.2 认知行为干预对永久性肠造口患者病耻感的影响:表2表明,干预进行一段时间后,干预组的病耻感得分明显低于对照组,这充分表明认知行为的干预对于改善永久性肠造口患者病耻感大有裨益,这与国外运用认知行为治疗乳腺癌、膀胱癌根治术后患者病耻感的研究[10-11]结果一致。病耻感可使患者产生抑郁、焦虑等负面情绪,而抑郁症可减少癌症患者15%的存活时间[12]。在与患者沟通时,运用认知行为疗法有助于患者病耻感的减轻和缓解,原因主要为2个方面。一方面,认知行为疗法能帮助患者纠正不良认知及错误方法,与医务人员交流能够使患者更好掌握肠造口的护理技巧,及时了解最新的肠造口护理信息、方法,及时疏导解决患者心中的困惑,使患者对自己肠造口更容易接受,消除对造口的顾虑和担忧。另一方面,因为认知行为治疗不同于单纯的心理治疗,其第3阶段中的经验分享,有助于患者们之间“共情”的互动与沟通,缓解对肠造口的恐惧和担忧,这种互助的氛围可削弱患者的病耻感。表3显示,社会影响量表各个维度得分的差异在基线至干预后8周末均有高度统计学意义,认知行为干预后4至8周降低病耻感的效果优于干预后1至4周; 在干预组患者各维度得分继续下降的同时,对照组患者各维度得分仍维持在较高水平。分析原因: ① 肠造口使患者生理结构发生变化,导致健康水平降低,继而影响工作的稳定性和收入水平,使其社会竞争力减弱; ② 中国肠造口护理起步晚,健康教育水平低,患者对肠造口的护理措施和后续的费用缺乏准确的认知,缺少心理和物质上的准备。

4.2 永久性肠造口患者的应对方式

4.2.1 永久性肠造口患者应对方式的现状:表1显示,永久性肠造口患者应对方式中面对维度得分低于常模,而回避得分高于常模得分[13]。说明肠造口患者更倾向于采用回避的应对方式。此结果与已有对永久性肠造口患者的相关研究[14]结果一致。面对是正面的应对方式,回避是负面的应对方式[15]。该结果表明,永久性肠造口患者对待疾病的方式并不积极乐观,一方面与永久性造口引起的排便方式的改变、自我护理的高要求、并发症影响社会形象、经济负担有关。另一方面,肠造口患者的快速增多与缺少造口专科护理人才之间的矛盾,缺乏及时有效的心理干预导致肠造口患者更排斥造口,缺少获得权威健康知识的渠道造成自我护理能力的低下,以致过度依赖他人[16]。此外,社会缺少对肠造口患者这一日益庞大群体的关注和关爱,患者时刻担心自己的形象受损,避免自尊受到伤害,故采取一些回避的措施以隐藏肠造口带来的变化[17]。

4.2.2 认知行为干预对永久性肠造口患者应对方式的影响:表2表明,在干预开始前,2组患者应对方式的各维度得分差异均无统计学意义(P>0.05); 干预后4周末干预组患者应对方式得分中面对、屈服的维度得分明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05); 干预后8周末,干预组应对方式的各维度得分均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05), 而对照组的3种应对方式没有发生明显变化,这充分表明经过对肠造口患者进行认知重建和健康教育等认知行为干预后,干预组患者处于疾病情境中的应对策略运用上较对照组患者有明显变化。干预组患者在干预后较多运用面对的策略应对肠造口,而回避、屈服的运用则明显少于对照组患者。这表明认知行为干预能够促进永久性肠造口患者采用正性应对的策略,减少消极应对策略的应用,这与对抑郁症或其他精神疾病患者以及癌症患者化疗期间的应对方式的研究[18-20]结果一致。表3显示,医学应对量表各个维度得分的差异在基线至干预后8周、基线至干预后4周、干预后4周至干预后8周末这3个时间点差异均有统计学意义(P<0.05), 故认为认知行为在干预后8周内均能有效改善肠造口患者的社会应对方式。认知行为干预不仅为永久性肠造口患者介绍肠造口的相关基础知识,纠正其错误认知,还帮助患者总结日常生活过程中常遇到的困惑,鼓励患者建立自护和分析解决问题的能力[21-22]。在随后的干预中研究人员与患者充分沟通,根据患者的个人实际情况,因人而异得提出和实施解决方案,帮助患者掌握心理调节技巧[23-24]。在下次访谈中研究人员与患者还一同回顾前一阶段干预对应对方式的影响效果,寻找尚未能解决的问题,逐步克服已存在的消极应对方式,循环建立起积极的应对方式[25-26]。

本研究中,通过对干预组25例永久性肠造口患者进行自我与疾病认知的重建、相关医学知识与护理技巧的讲解,以及如何应对疾病等认知行为干预措施,使患者的疾病羞耻和歧视感得到有效改善,应对疾病的策略更倾向于积极。在未来的研究中,研究者应综合考虑各因素对试验的影响,制定长期随访计划,进一步研究和验证此结果。

[1] 张骞, 陈庆民, 王锡山, 等. 预防性回肠造口在低位直肠癌中的应用[J]. 中华胃肠外科杂志, 2016, 19(4): 469-471.

[2] 曹立楠, 王淑云, 杨富国, 等. 反刍思维对老年结肠造口患者自我表露与孤独感的中介效应[J]. 护理学杂志, 2016, 31(10): 96-99.

[3] 袁玉艳, 王淑云, 黄霞, 等. 永久性肠造口患者伤残接受度、心理一致感对生活质量的影响[J]. 护理学报, 2016, 23(8): 1-5.

[4] Matsunaga A, Kitamura T. The Effects of Symptoms, Diagnostic Labels, and Education in Psychiatry on the Stigmatization Towards Schizophrenia: A Questionnaire Survey Among a Lay Population in Japan[J]. Ment Illn, 2016, 8(1): 6344-6344.

[5] Van der Gaag M, Valmaggia L R, Smit F. The effects of individually tailored formulation based cognitive behavioral therapy in auditory hallucinations and delusions: a meta-analysis[J]. Schizophr Res, 2014, 156: 30-37.

[6] Pan A W, Chung L, Fife B L, et al. Evaluation of the psychometrics of the Social Impact Scale: a measure of stigmatization[J]. Int J Rehabil Res, 2007, 30(3): 235-238.

[7] Wei C, Zhang F, Chen L, et al. Factors associated with post-stroke depression and fatigue: lesion location and coping styles[J]. J Neurol, 2016, 263(2): 269-276.

[8] Vass V, Morrison A P, Law H, et al. How stigma impacts on people with psychosis: The mediating effect of self-esteem and hopelessness on subjective recovery and psychotic experiences[J]. Psychiatry Res, 2015, 230(2): 487-495.

[9] 张前进, 胡远超, 张敏康, 等. 末端回肠外置术在腹腔镜直肠癌前切除术中应用的可行性[J]. 中华胃肠外科杂志, 2015, 18(5): 450-453.

[10] Suwankhong D, Liamputtong P. Breast Cancer Treatment: Experiences of Changes and Social Stigma Among Thai Women in Southern Thailand[J]. Cancer Nurs, 2016, 39(3): 213-220.

[11] Lukacz E S, Sampselle C, Gray M, et al. A healthy bladder: a consensus statement[J]. Int J Clin Prac, 2011, 65(10): 1026-1036.

[12] White K S, Payne LA, Gorman JM, et al. Does maintenance CBT contribute to long-term treatment response of panic disorder with or without agoraphobia?A randomized controlled clinical trial[J]. J Consult Clin Psychol, 2013, 81(1): 47-57.

[13] 沈晓红, 姜乾金. 医学应对方式问卷中文版701例测试报告[J]. 中国行为医学科学, 2000, 9(1): 18.

[14] Nichols T R, Riemer M. The impact of stabilizing forces on postsurgical recovery in ostomy patients[J]. J Wound Ostomy Continence Nurs, 2008, 35(3): 316-320.

[15] 吴丽芝. 强化心理护理对外伤性脑出血患者疾病应对方式的影响[J]. 中华护理教育, 2014, 11(1): 57-59.

[16] 杨爱花, 严梅, 秦亚辉. 国内外造口专科护理发展现状[J]. 护理研究, 2016(1): 4-7.

[17] 王婷, 陈湘玉. 造口患者的应对方式及其影响因素[J]. 解放军护理杂志, 2016, 33(2): 1-4.

[18] 李江婵, 姚素华, 谢秀东, 等. 认知行为治疗对抑郁症患者病耻感和应对方式的影响研究[J]. 中国全科医学, 2015, 18(4): 463-465.

[19] 唐漫漫. 认知行为干预对肠癌化疗患者照顾者情绪、照顾负担及应对方式的影响[D]. 中南大学, 2013.

[20] 刘琳. 认知行为干预对乳腺癌化疗患者疾病不确定感、应对方式和情绪的影响[D]. 中南大学, 2010.

[21] 周黎君, 张月琴. 气囊导尿管应用于末端回肠造口患者肠液回输的护理体会[J]. 实用临床医药杂志, 2016, 20(10): 183-183.

[22] 陈红, 孙蔚哲, 沈玮. 膀胱全切回肠膀胱术患者的造口护理[J]. 实用临床医药杂志, 2016, 20(8): 177-178.

[23] 高莉敏, 程孝惠. 1例小肠子宫瘘的围术期护理体会[J]. 实用临床医药杂志, 2014, 18(14): 159-161.

[24] 王芳, 谢幼华. 1例特殊回肠造口回缩患者的护理[J]. 实用临床医药杂志, 2015, 19(22): 198-199.

[25] 戴辉凤, 丁岚, 余红梅, 等. 克罗恩病患者回肠造口皮肤黏膜分离的原因分析及护理体会[J]. 实用临床医药杂志, 2016, 20(2): 167-168.

[26] 朱平, 朱剑飞, 朱俊强, 等. 预防性回肠造口与横结肠造口的效果比较[J]. 实用临床医药杂志, 2014, 18(1): 56-57.

Effect of cognitive-behavioral intervention on stigmatization and coping mode of patients with permanent colostomy

LIU Hengyang1, CHEN Xi1, WANG Jingcheng2

(1.NursingSchoolofYangzhouUniversity; 2.NorthernPeople′sHospital,Yangzhou,Jiangsu, 225001)

Objective To explore the effect of cognitive-behavioral intervention on the stigmatization and coping mode of patients with permanent colostomy. Methods Forty-nine patients with permanent colostomy were divided into control group(n=24) and intervention group(n=25). The control group was given routine nursing and intervention group was given cognitive-behavioral intervention. The social impact scale(SIS) and Medical Coping Mode Questionnaire(MCMQ) were used to evaluate the effect after 4 and 8 weeks of intervention. Results The score of SIS(social rejection, internalized shame, social isolation) and MCMQ(confront, evade) had significant differences between the two groups after 4-week intervention(P<0.05), and the scores of all items of SIS and MCMQ had significant differences between the two groups after 8-week intervention(P<0.05). Conclusion Cognitive-behavioral intervention could effectively improve the stigmatization and coping mode of patients with permanent colostomy.

cognitive-behavioral intervention; colostomy; stigmatization; coping mode

2017-01-09

王静成, E-mail: 001wjc@sina.com

R 473.5

A

1672-2353(2017)08-134-05

10.7619/jcmp.201708040