明代两京官署志体例的演变

2017-05-20吴恩荣

吴恩荣

关键词: 明代;两京;官署志;体例

摘要: 明代两京官署志众多,是古代史学史上显著的现象,其体例既有对前代官署志体例的袭用与改进,如在史志体中引入传记与图式,在笔记体中杂用传记与编年;又有新创,如黄佐的《南廱志》,仿《史记》体例,分为事纪、职官表、六考与列传四部分,首用纪传体。后“事纪”被代之以“圣训”为代表的皇帝敕谕,诏命等内容,其它三部分实质不变,演进为训传体,契合了官署志的内容特点,最具史学创新价值。两京官署志不乏续修之举,续志又多能对旧志体例进行改进。

中图分类号: K092文献标志码: A文章编号: 10012435(2017)03034907

Key words: the Ming Dynasty; Nanjing and Beijing; departmental gazetteer; style

Abstract: There are a variety of departmental gazetteer in Nanjing and Beijing in the Ming Dynasty, which is a remarkable phenomenon in ancient history. The style of Nanjing and Beijing's departmental gazetteer not only inherited and improved compared with the style of previous generations, such as introduced biographies and schemas into the style of Shizhi, biographies and chronicles to the style of notes, but also they make some innovations, for example, Huang Zuo's Nanyongzhi, which imitated the style of Shiji, including chronicles, Official lists, Liukao and biographies, first used the style of biographical history. Later "chronicles" had been replaced by the "imperial decrees and edicts", which evolved into the style of Xunzhuan, which was the characteristic of departmental gazetteer and has historical innovative value. The departmental gazetteer in Nanjing and Beijing had a lot of sequels, which improved the previous style.

明代官署志众多,尤以两京为最,是中国古代史学史上显著的现象,值得探讨。据笔者初步统计,明代两京官署志66种,其中北京31种,南京35种,主要集中在文职官署,颇成体系,反映了明代以文官分理天下的政治格局,以及文官群体在政治文化中的垄断话语权。明代两京官署志不仅数量繁多,而且作为一种史书类型,在体例上也多所创新,在史学史上的地位尚待评定。明代两京官署志体例的演变,不仅是官署志自身发展、成熟的产物,又与时代政治文化相呼应,是历史文化发展的产物。目前学界对明代官署志已有一些研究,①但尚无对两京官署志体例进行宏观研讨之作,故笔者爰撰此文,以就正于方家。

①主要有香港方骏《明代南京官署志概说》(《南京师大学报(社会科学版)》2000年第4期)与《现存明朝南京官署志述要》(《陕西师范大学继续教育学报》2000年第1期),前者论述了明代南京官署志,不过该文缺乏必要的考证,未免讹误,又过于依赖现代书目,未免缺漏。后者介绍了八部现存明代南京官署志。拙文《明代两京官署志的纂修及其政治文化解读》(《历史档案》2015年第2期)梳理、考证了明代两京官署志的纂修情况,并解读其政治文化蕴涵。《四库馆臣对〈礼部志稿〉的删改及其政治寓意》(《云南社会科学》2016年第4期)则对四库馆臣删改明代官署志《礼部志稿》的具体情况及其政治寓意进行了分析。此外,尚有介绍单部明代官署志的论文,如王英姿《南京图书馆藏〈南京太仆寺志〉考述》(《江西图书馆学刊》2010年第3期)、吴娱《〈旧京词林志〉著者及文献价值述略》(《宁波廣播电视大学学报》2012年第4期)、吴璐《孤本〈南京尚宝司志〉考述》(《新世纪图书馆》2013年第3期),价值有限。

一、 史志体与笔记体:旧有官署志体例的袭用与改进

体例对古籍而言,最直观的就是卷次条目及内容安排。对于官署志来说,完善的体例要既能较系统、条理地赅括官署典故,又能反映出官署的机构架设与权力层次,契合官署志的内容特点。明代两京官署志众多,成书时间先后不一,多出于官署官员自发修纂,展示了文官群体传承政治文化的使命感,但未有统一的体例可循。不过从总体上看,两京官署志书在体例上殊多共同之处,既有对前代官署志体例的袭用与改进,如史志体与笔记体,又有新创与演进,如首用纪传体,后演进为训传体,后修之志又多受先修之志影响,其体例的发展、演变有一定脉胳可寻。

(一)史志体

史志体指仿正史中“志”之体例。《史记》中有“八书”,是为史志之始。《汉书》中改“书”为“志”,始有“志”之名,但实质与“八书”相同。“志”记载的对象是典章制度,而且分门别类,主题集中,如礼乐志、食货志、刑法志、乐律志等。典制是官署志的主要内容,史志体自然也非常适用于官署志书。宋朝佚名的《南宋馆阁续录》卷1沿革,卷2省舍,卷3储藏,卷4修纂,卷5撰述,卷6故实,卷7至9官联,卷10职掌。分门别类地叙述官署相关典故,每卷或数卷立一目,主题非常集中,其中“官联”一目,辑录馆阁相关官员信息,相当于职官表。《南宋馆阁续录》是部典型的史志体官署志书,以分门别类纂辑官署相关典故为特点。

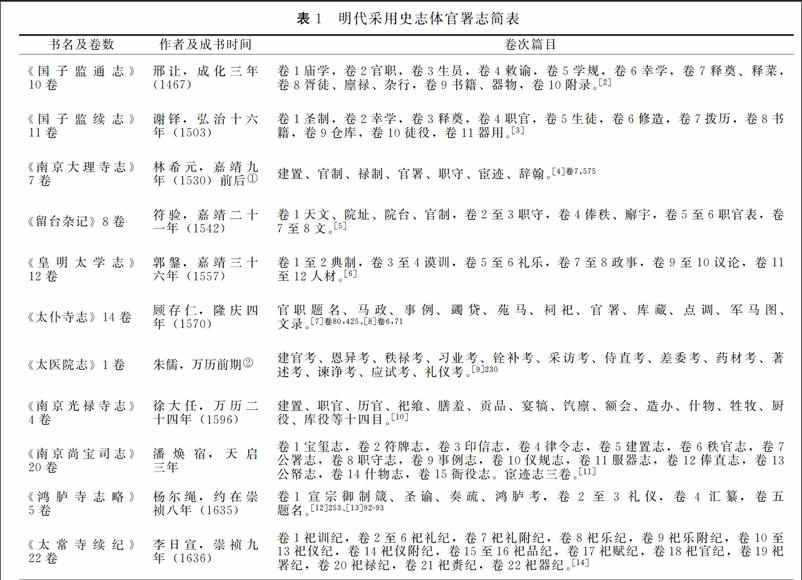

明代两京官署志也继承了史志体,并有所发展。吴节的《南廱(旧)志》按:此书原题《南廱志》,嘉靖间黄佐在其基础上续修《南廱志》,乃改其书名为《南廱旧志》。成于景泰七年(1456),是明代第一部官署志,该书已佚,但其序云:“凡创建之繇,戒饬之旨,临幸之仪,与夫笾豆、乐舞之数,师生、科目、器服、馔廪、书籍、诗文制作之懿,有关于儒文者,咸集录之,昈分为一十八卷”[1]序,32。可见是对南京国子监相关典故进行分类,然后“咸集录之”,显然为史志体。之后采用史志体官署志如表1:

一些官署志在袭用史志体时,又有新的改进。首先,将皇帝关于本官署的言论、训示、敕谕等置于全书之首,既寓尊君之意,又示职守出自君命,以诫励僚属。此法始自《国子监续志》卷1圣制,录朱元璋御制文集中策问16首,“以仰见我圣祖亲教诸生,兼尽君师之道” [3]卷1,299。之后,《鸿胪寺志略》卷1宣宗御制箴、圣谕,《太常寺续纪》卷1祀训纪,《太常续考》卷首所载敕谕、御制官箴等,皆用此法。其次,引入职官传记。前代官署志中实际上已有职官表的内容,如《南宋馆阁录》与《南宋馆阁录》中的“官联”,但尚未有列传。传记用于官署志,始于明代。林希元《南京大理寺志》中有“宦迹”一目,其目的是“示景行也”。[4]卷7,575该书已佚,但从“宦迹”之称,以及“示景行”的目的来看,当是记载该寺官员任期内值得颂扬的业绩,与传记相似。之后,谢彬的《南京户部志》参考了林志,其卷19“宦迹志上”为部官表,卷20“宦迹志下”为名臣录。[9]7071名臣录显然相当于传记。《南京尚宝司志》中亦有“宦迹志”,虽仅占三卷,但在量上占整部书一半,里面传记多摘自《国朝列卿纪》与《国朝献征录》。[11]已有列传之实,且篇幅最多。不过从总体上看,采用传记的史志体两京官署志并不多,且不以“列传”立目,而称之“宦迹志”,仍保持了史志体的体例。又次,图式的运用。前代官署志中未见有图,图式用于官署志,亦始于明代。《国子监续志》卷3载:“而礼器、乐器与佾舞诸图,皆《南雍志》所有,亦因以增入云” [3]卷3,323。《国子监续志》成于弘治十六年(1503),所言《南雍志》当是吴节之志,可见吴节《南廱(旧)志》中已有礼器、乐器、佾舞诸图。之后,像《皇明太学志》中的典制、礼乐;《留台杂记》卷首的官署图;《太仆寺志》中的军马图;《太常寺续纪》中的祀品纪;《太常续考》所载礼仪陈设皆有图式。图式的引入,无疑增加了官署志表現形式的多样性,对一些特定的内容,难以形诸文字,如官舍建筑,礼仪相关的礼器、乐器、陈设与佾舞等内容,绘图更为直观易晓。上述三点改进,也为之后纪传体与训传体官署志的出现奠定了基础。

在袭用史志体的两京官署志中,有二部体例较为独特。一是高栋的《南京刑部志》,成于嘉靖三十五年(1556),分原刑、司刑、祥刑、明刑四篇,篇下各列细目,名称也较为奇特。原刑下列稽乾象、审坤仪、顺时令、谨彝伦、本古初五目;司刑下列以正属定其官、以堂属别其治、以职守贞其度、以胄监襄其成、以掾史理其牍、以胥役服其劳、以禄奉优其食、以神祠质其衷八目;祥刑下列尊圣谕以垂远谟、揭榜示以昭大法、颁诏赦以纪旷恩、标诰律以资讲赎、录条格以备参照五目;明刑下列题名以论其世、声绩以仰其贤、奏议以考其用、艺文以尽其余四目,[10]、[15]163篇目风格与其他官署志有异。该书体例虽较好地归纳了各类官署典故的主旨,但在展示官署机构架设方面较弱。二是谢彬的《南京户部志》,该书成于嘉靖二十九年(1550),分通志、分志两部分。通志4卷,以南京户部为记述对象。卷1建置志,卷2秩官志,卷3公署志,卷4职守志;分志20卷,以南京户部所属民、度支、金、仓四科为记述对象。卷1至3民科,卷4至7度支科,卷8至13金科,卷14至20仓科。具体篇目为,卷1户口志,卷2会计志,卷3杂行,卷4至6经费志,卷7廪禄志,卷8至11库藏志,卷12供应物料,卷13权量志,卷14至16征收志,卷17至18仓庾志,卷19至20宦迹志。[9]70最后二卷宦迹志为职官表与传记,显然难以划入仓科中。该书体例将建置、秩官、公署与职守等一般情况归于总部,而以具体职掌系于四科,较好地反映了南京户部的机构架设与权力层次,值得肯定。

(二)笔记体

笔记体采用的体例如笔记小说,往往一条辄立一目,立目众多,且未统以大目,显得杂乱,毫无章法。元朝刘孟琛的《南台备要》立目117条,而不加归类,是典型的笔记体官署志。明代笔记体两京官署志以黄佐的《翰林记》为代表,该书20卷,约成于嘉靖初,据《国朝列卿纪》卷160载,黄佐为正德辛巳(1521)进士,改翰林院庶吉士,授编修,后出为外官,嘉靖十八年(1539年)复原职,历侍读,掌南京翰林院,仕至詹事府少詹事。而《翰林记》书中职官题名截至正德十六年(1521),可推测此书成于嘉靖初。立目270条,亦不加归类,与笔记小说类似。载明洪武至嘉靖间翰林典故,包括官制沿革、设官、官署、职掌、职官题名等方面的内容,体例颇为丛脞。[16]笔记体这种体例较为原始,其作者多无明确的纂修志书意识,虽在内容上可能具备官署志之实,但在组织形式上,既无法提纲挈领,凸显主题,更难以反映官署的机构架设、运作机制与权力层次,并不适用于官署志书的编纂,故采用笔记体的明代两京官署志较少。

在一些采用笔记体的两京官署志中,亦增添了新元素。如《殿阁词林记》按:此书虽入四库传记类中,但仅前8卷为传记,后14卷载翰林院掌故,显然难以视为传记类文献,而更像一部翰林院志书。前8卷为传记,卷1至6分殿学、阁学、院学、部学、馆学、宫学、廱学、寺学、艺学、赠学等条目,辑录明代翰林相关人物传记,卷7至8又附宫詹、史馆等人物传记;卷9至22乃如黄佐的《翰林记》,辑录明代翰林典故,采用笔记体,[17]是为传记与笔记的结合体。《旧京词林志》卷1至2纪事,用编年体记载南京翰林院相关之事;卷3至4纪典,分条目记载南京翰林院沿革、职掌、官署等掌故;卷5至6纪官,载南京翰林院诸学士、侍讲、侍读、编修等官属题名及年表。[18]后4卷众立条目,若笔记然,但统以纪典、纪官二大目,又与笔记体微异。又如《太常续考》,该书立目众多,虽未统以大目,但相似条目萃于一卷,颇有条理,介于史志体与笔记体之间。

从总体上看,明代两京官署志袭用史志体与笔记体时,虽多有改进,但二种体例本身并未能很好地契合官署志的内容特点。史志体虽分门别类,较好地归纳了官署典故,但各类别之间多为并行關系,层次不明,且多无官署列传。笔记体更为芜杂,资料汇编的色彩较浓。

二、 从纪传体到训传体:明代两京官署志体例的新创与演进

明代两京官署志在对史志体的继承与改进基础上,黄佐的《南廱志》仿《史记》体例,首用“列传”,与“职官表”互为补充,纪传体官署志应运而生。后“事纪”被“圣训”为代表的皇帝敕谕、诏命等内容代替,既寓尊君之意,又示官署职守出自君命,从而演进为训传体。训传体契合了官署志的内容特点,是明代两京官署志体例最具价值的创新。

(一)纪传体

纪传体官署志始于黄佐的《南廱志》,具有开拓意义。黄佐另有《翰林记》,约成于嘉靖初,采用笔记体,并无明显的修志意识。《南廱志》成于嘉靖二十三年(1544),时间更晚,纂志时南监已有吴节所修旧志,可供参照,具有明显的修志意识。不过黄佐并未因袭旧志体例,而是重新发凡起例,“以《史记》为法,而微有异同,以见志体”。其凡例云:“首之以事纪,法本纪也。次之以职官表,法年表也。次为考者六,曰规制、曰谟训、曰礼仪、曰音乐、曰储养、曰经籍,法八书也。次之以列传终焉”。虽在主体上仿《史记》体例,但根据修志需要,又有变通。“凡卷首俱有题辞诗文,自圣制外,皆分注其下,仍画为图以见之,此其与史微异者也。志之体在识其事,象如指诸掌,故当尔也”[1]凡例,33。

黄佐《南廱志》体例的贡献,一是对官署志内容要素进行重组,归为纪、表、考、传四类,实质是四种不同的史料组织方式,以适合相应内容的编纂。其次,首次引入“列传”,与“职官表”一起,成为官署志书的重要组成部分。此前,《国子监通志》卷2“官职”与《国子监续志》卷4“职官”,载该监历任官属题名,虽无职官表之名,却有职官表之实。《留台杂记》卷5至6职官表,则明确将“职官表”作为官署志书的一部分。但尚未有“列传”之目,《南京大理寺志》中虽有“宦迹”一目,但还是与列传有所差异。至于凡例中所言“画图以见之”,又“与史微异”,在官署志中使用图式,实际上之前的《南廱(旧)志》与《国子监续志》已有使用,黄佐只是袭用而已。

黄佐《南廱志》所采用的“纪传体”,将正史体例直接移植于官署志,其中“考”适用于官署职掌及相关典故,“职官表”与“列传”适用于职官相关的内容。职官表所载职官范围广,但信息简略,类似简要履历。列传详细,但范围有限,一是限于篇幅,另外也受限于资料来源,不是所有职官皆能考得其生平。二者各有侧重,互为补充,详略得宜。唯有“事纪”以编年纪事,且不分门类,并不适用于官署志。因为所纪官署相关之事,或可入职掌,或典故,或职官表,或列传中,无需另外编为“事纪”。故“纪传体”后来唯有《续南雍志》[19]为接续黄志之作,继续沿用外,其它官署志俱未采用。《续南雍志》天启六年(1626)修成,卷首凡例目录,卷1帝训纪,卷2至9事纪,卷10至11职官表,卷12上规制考,卷12下典式考,卷13造士考,卷14养贤考(簿册附),卷15礼仪考,卷16音乐考,卷17经籍考,卷18列传(摭言附)。纪表考传俱全,但仍与黄志体例微有异同,最明显的是将“帝训纪”置于全书之首。

(二)训传体

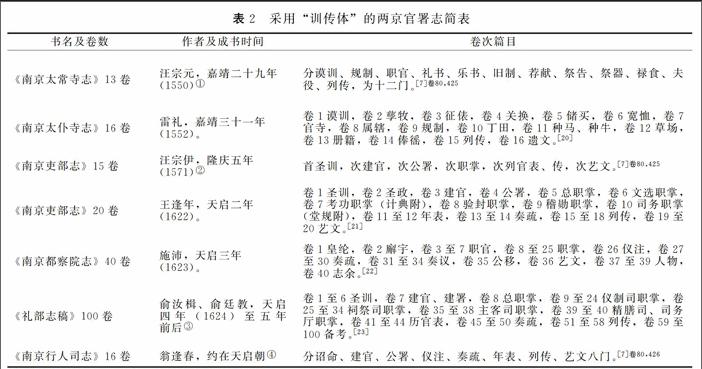

黄佐《南廱志》之后,纪传体官署志并未直接流行,而是做了改进,以适合官署志的内容特点。最重要的改进是将卷首的“事纪”改为以“圣训”、“谟训”、“皇纶”为代表的皇帝敕谕、诏命等,其它三部分实质皆被继承。体例中已无“事纪”,难以再称为“纪传体”,本文姑称为“训传体”。笔者所见采用“训传体”的两京官署志主要如表2所示:

从上表可以看出,自《南京太常寺志》开始,“训传体”逐渐成形,其内容组织形式大致可分为四类,帝训、敕谕或诏命,为纪言之体,多置于卷首;官制、官署、职掌及相关典故,为志体;职官题名或表,为表体;列传或人物,为传体。虽各书篇目名不尽相同,但颇多相似之处,说明其拟定承载了相同的功用与编纂意图。汪宗伊在《南京吏部志》序中即言:“是故观圣训而钦若之心生,观建官而靖共之心生,观公署而匪懈之心生,观职掌而敬事之心生,观历官而省思之心生,观列传而尚友之心生,观艺文而稽古之心生,志之不可以已也夫”。[21]序,1516之后,《南京太仆寺志》(“官寺”为职官表)、隆庆与天启二部《南京吏部志》、《南京都察院志》(“人物”为列传)、《礼部志稿》、《南京行人司志》等,皆采用训传体。其中《礼部志稿》较为独特,该书体例上为完备的“训传体”,无可异议,但后42卷为各类“备考”,列目64,辑录四司及相关事例,大抵与四司职掌相表里,占该书近半篇幅,显得较为突兀。这与该书取材有关,因万历《大明会典》载礼部职掌较为完备,俞汝楫在四司职掌部分直接截取了会典中礼部的内容,之外取自实录、案牍等文献的内容,则汇为各类“备考”,置之于后,以补职掌不足。职掌与备考内容上相通,但前后隔绝,体例悬殊。

总体上看,训传体由纪传体发展而来,最为契合官署志的内容特点,是明代官署志体例创新最值得肯定之处,亦是有别于正史与地方志之体例,最独具特色之处。从“纪传体”到“训传体”的演变过程,也是明代两京官署志体例从承袭、模仿走向创新,最终形成符合自身内容特点的体例,也是在史学史上最具价值之处。

三、 绍续与发扬:续志对旧志体例的改进

从时间上看,有些官署修志较早,随时推移,又不断有新的官署典故涌现,故多有续修之举。明代两京官署志续修有三种方式。一是在旧志基础上增刻,如《国子监续志》《留台杂记》《皇明太学志》《南廱志》(黄佐著)、《四译馆馆则》,成书后皆有增修补刻之举。二是在旧志基础上续修,但新志并不包括旧志的主体内容,新志与旧志放在一起,才是完整之志。如《国子监续志》之续《国子监通志》,《续南雍志》之续黄佐《南廱志》,《南枢新志》之续《南枢志》。三是续修之志包括旧志的内容,续志出,旧志基本可以废阁。如黄佐《南廱志》之续吴节《南廱(旧)志》,王逢年《南京吏部志》之续汪宗伊《南京吏部志》,《太常续考》之续《太常考》,《太常寺续纪》之续《太常纪》。

后二种续修方式,除了《太常寺续纪》完全袭用《太常纪》的体例外,其他续修之志多能改进旧志体例。如黄佐《南廱志》在吴节旧志基础上,重新拟定体例,改用纪传体,“其设官分职,旧志不载,今皆补入” [1]凡例,33,又补入列传。之后,黄儒炳续修黄佐之志,对其体例,“今仍之,而稍更以己意,首之以帝训,与旧志异,尊王也”,将旧志中“谟训考”改为“帝训纪”,并置于首卷。事纪部分,“凡前志所有者,虽重事亦不再述”;职官表部分,“每上下篇首,各加叙事,详及职掌,此为变体,用补前志之未备”;增立“典式考”一目,“或于旧本抽出,或于近事揭明,补前志所未备”;又将旧志中储养考“分造士、养贤,各自为考,以便查阅,而以簿册附于造士之末”;礼仪部分,“今特从旧志规制中抽出庙中从祀诸事,以明礼仪之大者。有堂仪,以补前志所未备”;经籍部分,黄佐之志是见在收贮者与书版俱载,续志“只据见在者记之,其余零简断策,姑从其阙”;列传部分,“列传随职官次第年任先后,凡未履任者,即理学如蔡公清,文章如王公维桢,亦不入传。其他致位台鼎,而任本监不二三月遽转北者亦然。传止于郭江夏,此后则以世数尚近阙焉,搜罗固未广,去取亦未决也”。重定了入传标准,未履任者,任期过短者,时代过近者,皆未入传,避免了入传者过滥,值得肯定;又增加摭语、附论部分。[19]卷1,1924较黄佐之志体例,有较大改进。又如王逢年《南京吏部志重修跋语》云:“旧志始于洪武改元,迄于隆庆初祀,篇目虽立,十缺其五,如上而圣政,下而奏疏,关系弘巨,犹未入编。逄年补佚增新,共为二十卷,较旧不啻倍之”。[21]跋语,26可见不仅仅是增入新的内容,在体例上亦有改进之处。

续修之志对旧志体例的改进,是在充分继承旧志优点的基础上,有绍续,亦有发扬。更多是具体篇目的调整、增添与完善,以及编纂标准的改进,使之更为适合该官署志的内容,呈现出连续性的特点,较少出现颠覆性的改变。

结语

官署志作为一种史书类型,唐朝时始见,但在明朝以前,种数寥寥,不成体系。明朝官署志大盛,又主要集中在两京文职官署,种数繁多,颇成体系,有其特定的政治、社会背景。一是明中后期文化环境宽松,修史风气盛行;二是官署文化盛行,文官群体积极纂修本署志书。正是在官署志的大量纂修基础上,其体例的发展、演变才有充足的实践基础,由模仿走向创新,渐趋完备。其最大的创新是将纪传体用于官署志,在官署志中引入列传,并最终演进为训传体,使官署志由典制体史书演变为综合体史书。列传的记载对象是本署官员,列传的大量使用,揭示了文官群体在纂修本署官署志书过程中“自我意识”的觉醒。而“圣训”的大量引入,多置于全书之首,将尊君之意与传播君师之训完美结合,交汇于官署的行政运行之中。明中后期民间的教化运动兴起,亦以“圣训”为核心,虽然民间教化演化的圣训是明太祖的“圣谕六言”,而官署志中的“圣训”是与官署职掌相关的皇帝敕谕、诏令等,具体内容并不相同,但二者在教化中的地位与作用是相通的,联成一个上达官师,下达庶民的教化体系,都是时代政治文化的产物。

与前代相比,明代两京官署志在体例上取得了突破性的成就,但也有一些官署志成书仓促,体例不佳,影响到志书的整体质量。如顾存仁的“《太仆寺志》仅一月而成,亦无为之草创讨论,雅俗猥并,及麤疎处多”。[24]别集卷7,870《四库全书总目提要》评论此书云:“脱略太多,如马政一门,上沿历代,而汉以后,各史所载如梁之南牧、左右牧,北齐之乘黄左右龙各署,皆阙而不叙。文录一门,载汉之《天马歌》,唐杜甫之《骢马行》,是类何预太仆寺?诗集充栋,又乌可胜收乎”。[7]卷80,425可见此书不仅成书仓促,而且体例乏善可陈,收录许多与明代太仆寺职掌无关的内容。又如《南京鸿胪寺志》,“昧于取裁,不谙体例,属官考语,备载于册,而卿丞诸人之传,率全录焦竑《献征录》旧文,漫无删节。至以王守仁曾官此职,遂以良知讲学语书之累牍,尤支蔓之甚矣”。[7]卷80,426《南京行人司志》,监生翁逢春撰,“董其事者为南京行人司左司副彭维成”,记载了过多彭维成相关的内容。四库提要评论云:“既志行人,宜以行人为断。是书乃载维成为给事时奏疏,是六科志,非行人司志矣。又载维成一切来往书牍,居艺文十之五六,是维成之别集,非官书矣。殆全不知体例为何事也”。[7]卷80,426可见明代两京官署志体例在细节上仍多有瑕疵,未臻于至善。

参考文献:

[1]黄佐.南廱志[C]∥四库全书存目丛书 史部:第257册.济南:齐鲁书社,1996.

[2]邢让.国子监通志[C]∥天一阁藏明代珍本政书丛刊:第12册.北京:线装书局,2010.

[3]谢铎.国子监续志[C]∥天一阁藏明代珍本政书丛刊:第12册. 北京:线装书局,2010.

[4]林希元.同安林次崖先生文集[C]∥.四库全书存目丛书 集部:第75册. 济南:齐鲁书社,1996.

[5]符验.留台杂记[C]∥四库全书存目丛书 史部:第257册. 济南:齐鲁书社,1996.

[6]郭鎜,王材.皇明太学志[M]. 北京:书目文献出版社,2012.

[7]永瑢,纪昀.四库全书总目提要[M].海口:海南出版社,1999.

[8]孙能传,张萱,等.内阁藏书目录[C]∥续修四库全书:第917册. 上海:上海古籍出版社,2002.

[9]沈津.中国珍稀古籍善本书录[M].桂林:广西师范大学出版社,2006.

[10]方骏.现存明朝南京官署志述要[J].陕西师范大学继续教育学报,2000(1):7982.

[11]吴璐.孤本《南京尚宝司志》考述[J].新世纪图书馆,2013(3):8183.

[12]傅增湘.藏园群书题记[M].上海:上海古籍出版社,1989.

[13]邓之诚.桑园读书记[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998.

[14]李日宣.太常寺续纪[G]∥中国古籍珍本丛刊 天津图书馆卷:第20册.北京:国家图书馆出版社,2013.

[15]王重民.中国善本书提要[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[16]黃佐.翰林记[C]∥丛书集成初编:第882至884册.上海:商务印书馆,1936.

[17]廖道南.殿阁词林记[C]∥文渊阁四库全书:第452册. 台北:台湾商务印书馆,1986.

[18]周应宾.旧京词林志[C]∥四库全书存目丛书 史部:第259册. 济南:齐鲁书社,1996.

[19]黄儒炳.续南雍志[M].台北:伟文图书出版社有限公司,1976.

[20]雷礼.南京太仆寺志[C]∥四库全书存目丛书 史部:第257册. 济南:齐鲁书社,1996.

[21]王逢年.南京吏部志[C]∥金陵全书:乙编 史料类 第15册.南京:南京出版社,2015.

[22]施沛.南京都察院志[C]∥四库全书存目丛书补编:第7374册. 济南:齐鲁书社,1996.

[23]俞汝楫,俞廷教.礼部志稿[C]∥文渊阁四库全书:第597598册. 台北:台湾商务印书馆,1986.

[24]归有光.震川先生集[M].上海:上海古籍出版社,1981.

责任编辑:汪效驷