日本为何难弃核?

2017-05-18刘伟伟张博宇

刘伟伟++张博宇

摘 要:福岛核事故后,民主党(现为“民进党”)提出放弃核电,从激进到渐进,态度暧昧。自民党上台后则出现了政策逆转,明确把核电作为基荷电源,重启核电站。政党庇护、利益绑架、监管虚设与核武野心等四个方面的原因,导致日本根本不可能放弃核电。就核电的未来,日本国内出现了拥核和弃核的政策联盟。拥核联盟主要由长期执政同时又是日本核电创始者的自民党、力量强大且与政治家和官僚勾结的经团联等工商业团体、电力公司、核电站所在的地方社区、“既当裁判员又当运动员”的经济产业省等监管部门构成。弃核联盟主要由执政根基不牢的民主党和力量较弱的市民团体、工会、知识分子和新能源界构成。双方都基于各自立场进行了政策论证。弃核联盟影响力相对薄弱、意见分散,难以有效组织,虽然能对政府决策形成一定的压力,却无法与拥核联盟抗衡。日本一直打着核电开发和和平利用的外衣,研究核技术,积累核燃料,研发核武之心不死。

关键词:政党政治;利益集团;监管机制;核能开发;政策终结

中图分类号:D831.3 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2017)05-0012-13

日本是唯一遭受过核弹袭击的国家,又对核能极其依赖。在日本海岸线分布着54个核反应堆,核电规模位居世界第三(仅次于美国、法国),支撑起这个世界第三大经济体三分之一的电力供应。

2011年3月11日,日本东北部海域发生9级地震并引发海啸,福岛第一核电站因断电导致冷却系统失效引起氢气爆炸和核泄漏,成为仅次于切尔诺贝利事件的核事故。事故发生后,日本采取了一系列应对措施,放弃核电也被作为选项之一。2011年5月5日,日本最后一座正在运营的核电站——北海道泊核电站停止发电。7月13日,时任首相菅直人提出“建立无核电社会”的目标。后任首相野田佳彦领导制定了日本新能源及环境战略,明确到2030年日本对核电的依赖度为零。然而,现任首相安倍晋三2013年1月31日却表示,政府需要“一些时间”讨论兴建核电站的问题。2013年3月24日,安倍前往福岛视察,又强调了核电站的必要性——“若无低廉且稳定的电力供应,重建也将非常困难”1。2014年4月出台的新的《能源基本计划》,将核能定位为“重要的基荷电源”,提出在保证安全的条件下,重新启动核电站2。日本的核电终结出现逆转。本文基于政策终结理论,从政党政治、利益集团、监管机制和核能开发四个角度,分析日本核电政策翻转的原因。

一、政策终结的影响因素

在政策终结过程中,各种各样的内外部因素会对终结的演化和结果产生影响。

1. 政策终结的推动因素

财政激励、政府效率、政治意识形态三条标准通常被用来判断政策是否需要终结3。政治意识形态被认为影响更大,成为项目终结和预算削减的基本原因4。有学者从五个方面总结了政策终结过程起推动作用的因素:(1)利益整合,原体制和政策框架内的利益分化时,利益结构便会动摇;(2)触发事件是终结的导火索;(3)舆论的推动力;(4)政策评估是终结过时、无效的政策的依据;(5)政治家的领导能力5。

终结的倡导者一般包括:(1)反对政策者,认为损害到其所重视的价值或所持的原则,侵害到他们的利益,分散的、不掌握实权的力量很难单方面推动终结;(2)经济者,财政状况迫使他们做出不得已的选择;(3)改革者,认为破旧才能立新;(4)政策评估者,在评估政策后,提供数据、资料,供政策制定者决定政策存废,或另外建构新政策来解决问题6。

2. 政策终结的阻碍因素

有学者认为阻碍政策终结实施的因素有五个方面:一是政策设计者投入大量资金和资源保证政策可以持续发挥功效;二是反终结联盟力量强大,利益相关者被组织起来;三是人民反感政府机构带来重大变故,谨慎的政治家会选择拖延;四是如果终结不能产生实在的好处,潜在支持者就不会出来改变现状;五是政治体系倾向于奖励创新,终结则缺乏有效的激励7。

也有学者梳理了政策终结难以实现的五大障碍8:(1)不情愿心理,终结意味着政策制定或执行的失败和既得利益的丧失,导致政策相关人员——制定者、执行者和受益者——的抵触和反感;(2)制度的延续性,组织具有寻求生存和扩张的本性,想方设法延续;(3)反终结联盟,从政策实施中獲得既得利益的组织共同抵制终结;(4)法律障碍,终结必须按照法定程序,过程复杂、费时费力;(5)高昂的成本,政策的沉淀成本和终结实施的成本使决策者很可能改变初衷。

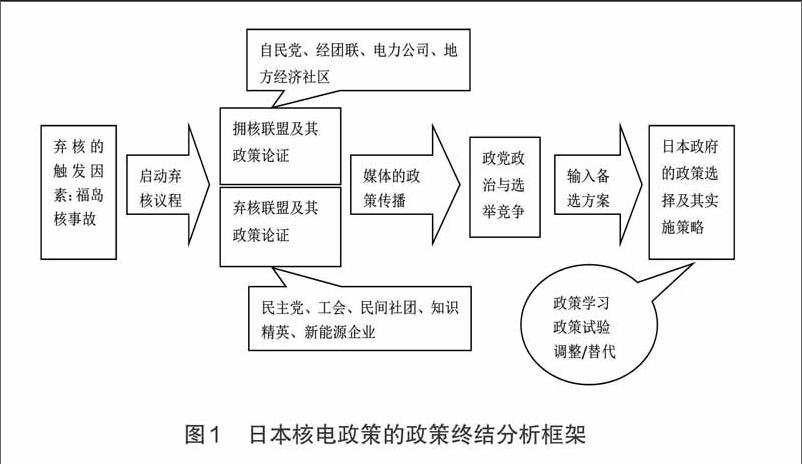

借鉴政策终结理论,笔者绘制了日本核电政策的政策终结分析框架(见图1):

第一,弃核的触发因素。福岛核事故作为切尔诺贝利事件后最高级别的核事故,启动了日本放弃核电的政策议程。

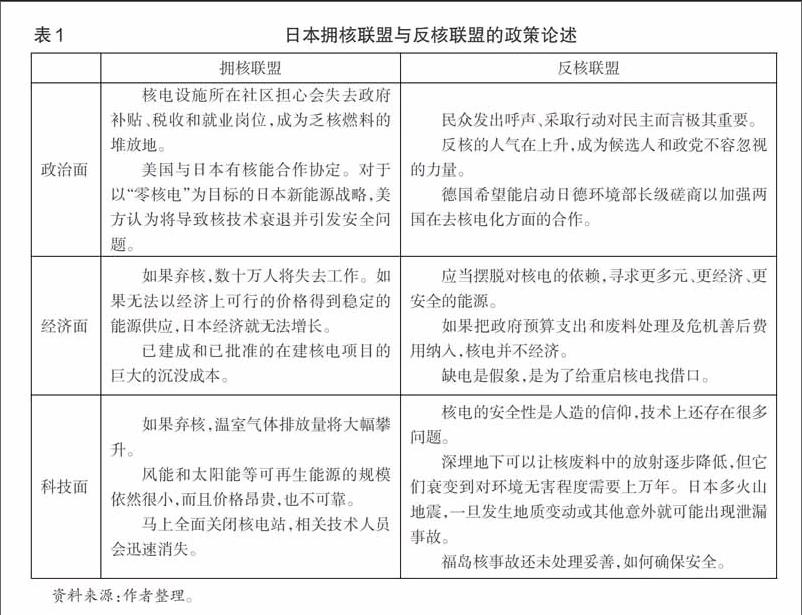

第二,政策联盟及其政策论证。日本国内出现了拥核和弃核的政策联盟,两大阵营都有政界、商界和民间的代表,也都有对于各自立场的支持理由或者说政策论证(见表1)1。

第三,放弃核电的政策类型与实施策略。在福岛核事故发生后,日本政府一方面采取各种救援措施试图迅速平息事故,另一方面也在反思和调整能源政策。菅直人首相放出弃核的“气球”,不断发表弃核言论。继任者野田佳彦则修正能源政策,提出在保证安全的情况下重启核电,逐步弃核。可见日本政府和执政党在弃核议题和行动上的矛盾性。从实施策略上看,包括舆论试探、修改能源计划的政策改变、关停和重启核电、改组核电监管机构和人员、寻找折中和替代方案,等等。

下面,从政党政治、利益集团、监管机制和核能开发等四个方面详细展开,讨论日本核电政策反复的原因。

二、核电存废是政党博弈的筹码

竞争性的政党为了争夺选票和执政机会,常常做出大相径庭的决策。日本从自民党“一党独大”到自民党与民主党两党政治初具雏形,前者支持核电、后者反对核电,形成两大对立联盟。

1. 自民党是核电的创始者和维护者

自民党自1950年代后半期以来长期控制国会多数席位,由于利益驱使,是主要的拥核政党,是核电终结的反对者。

回顾历史,核电是自民党执政时大力引进和发展的。1954年3月,中曾根康弘等议员向国会提出原子力研发预算案并获通过,核电研发启动。1955年12月,《原子能基本法》出台。1956年,设立了原子能委员会。1963年10月,东海村试验反应堆竣工、发电。1967年,原子反应堆核燃料开发事业团成立。1973年、1979年的两次石油危机成为加快核能开发的催化剂,日本确立“核能立国”的战略1。作为核电的倡导者,自民党与核能产业密不可分,不可能轻易切割。

政策制定过程中,自民党族议员、省厅的担当部局或课及相关业界形成“铁三角”的同盟关系。官僚利用制定政策或行政管理权,给业界团体提供照顾或便利,但需要族议员在国会通过法律议案和确保省厅的预算;业界团体为官僚提供再就业高薪职位作为回报,为族议员提供政治献金、筹集选票,却有求于省厅官僚;族议员得到业界团体的支持,对官僚施加影响2。这种关系在自民党力推核电时得到了集中体现。

通商产业省(现名“经济产业省”)官僚力主发展核电。核电产业的巨大收益,又以政治献金等形式“反哺”了挺核电的政客、官僚3。在此背景下,日本迅速扩大核电规模。福岛核危机以前的多个案例中,如六所村4案例和增殖反应堆,尽管公众、媒体、部分地方政府强烈反对,国家和产业界不仅不改变计划,反而联手发起昂贵的公关运动。国家以“担保人”的角色提供巨额经济援助并平息地方上的顾虑5。

据2011年调查,近50年来从通商产业省(经济产业省)“下凡”到关西电力、东北电力、东京电力等各大电力公司的退休官员达68人之多,多担任顾问、董事等职务6。例如,经济产业省资源能源厅前长官石田彻2010年8月离任后,2011年1月出任东京电力公司顾问7。

2013年2月28日,安倍晋三在众院发表施政方针时表示,“在原子能规制委员会之下,我们将毫不妥协地创建提高安全性的新的安全文化。安全得到确认的核电站将重新运转”1。这番表态可视为对民主党政府弃核立场的否定。

目前,在参众两院,自民党处于优势地位2。民主党虽然短暂执政,但自民党毕竟叶大根深,拥核政策短期内难以动摇。

2.民主党的弃核主张受累于执政基础不稳

2009年大选,民主党控制过半数议席,成为众议院第一大党,获得组阁权,打破自民党长久以来一党独大的局面3。

福岛核危机前,民主党也是核能的倡导者。2010年6月,日本政府颁布了《新成长战略》、《能源基本计划》和《核电推进行动计划》,提出建立清洁、创新的环境和能源大国的战略设想,进一步加快核电的开发与利用,强调了核电的优先地位4。然而,仅仅半年不到便戛然而止。

福岛核危机后,饱受指责的菅直人,抛出“弃核”政策,希望借助民众的反核呼声,提高内阁支持率5。菅直人主张中止2010年6月制定的“能源基本计划”(到2030年核电在电力中的比例达到53%);降低对化石能源以及核电的依赖,重点研发新能源;施行最高的核能安全标准,将来实现无核电社会。“去核论”招致内阁成员和企业界的强烈反对,内外交困,难以施行6。

野田内阁对菅直人的“弃核论”有所调整:(1)主张在确保安全的前提下重启核电,野田2011年9月2日组阁后表示,“确保安全后重启反应堆,并获得当地居民的理解”;(2)主张核电逐步“归零”,既有的核电站继续使用并阶段性报废,不再增设新的核电站7;(3)鼓励核电技术出口,野田佳彦2011年9月22日在联合国核能安全峰会上表示,将把核电站安全性提升至“世界顶尖水平”,帮助新兴市场国家探索核能利用8。

野田佳彦于2012年11月27日宣布了竞选宣言,强调“通过废止核电再造日本。向绿色能源革命大胆迈进,创造新的地方产业和地方就业机会”,“没有福岛的再生,就没有日本的再生”9。尽管民主党试图“再生”,但在2012年底举行的众议院大选中,民主党的席次滑落至57席,失去执政地位。

民主党弃核之所以无果而终,关键是根基不牢:第一,民主党试图打造“脱官僚”、“政治主导”政治,遭到官僚反击10;第二,在2011年4月的地方选举中,民主党惨败,在41个都道府县议会的选举中,均未获得第一黨的位置,自民党却在39个地方议会中成为了第一大党;第三,民主党在2010年7月参议院选举中的失败造成了扭曲国会的局面11。由于赈灾不力、内部分裂,加上在野党2011年6月2日提出内阁不信任案,民主党想要推行重大改革十分渺茫1。

综上,在日本长期执政的自民党是核电政策终结的反对者,民主党是政策终结的支持者。主张放弃核电,是民主党为争取选民支持而推行的政策,但由于自民党仍然在日本政坛举足轻重,利益驱使,对于放弃核能源并不积极,导致弃核进程一波三折,乃至逆转。

三、利益“铁三角”绑架核电政策

日本存在着保护既得利益的政治经济制度,政治家、官僚、财界形成的“铁三角”获得了对政策过程的决定性影响力2。电力公司与拥核政党和官僚利益集团联合起来。工会、知识分子和新能源企业虽有一定的社会影响,但能力有限。

1. 经团联、电力公司和部分地方社区反对弃核

日本政府的决策受到工商业界特别是企业集团的深刻影响,它们包括:其一,代表大企业利益的工商业界最高层组织——财界三团体,即经济团体联合会(“经团联”)、日本商工会议所、经济同友会。它们通过政治捐款影响政府。其二,代表特定经济领域利益的中层组织——业界团体,如钢铁联盟、石油联盟、矿业协会、纺织协会、汽车工业会等。它们通过国会委员会及政府省厅等就相关政策发言。其三,代表中小团体利益的工商业界基层组织——中小企业团体,如中小企业团体中央会、环境卫生同行组合联合会、商店街组合联合会。它们多在政府法令下组建,属于政策受益性团体3。自民党倾向于大企业,民主党则将目光瞄准中小企业4。

自民党和民主党的不同政策倾向在企业的回馈上也有所反映。自民党政府以振兴出口和产业的名义拨给企业大量补助金,出台减免税收等优惠政策。企业向自民党捐出大量政治献金,对民主党则半信半疑。据2009年政治资金收支报告书,企业团体献金为27.54亿日元,个人献金为41.56亿日元。其中,自民党政治资金团体“国民政治协会”收到22.52亿日元,民主党政治资金团体“国民改革协议会”收到1.22亿日元。2010年,“国民改革协议会”只收到631万日元的企业团体献金。汽车协会、电机工业会、钢铁联盟则分别向“国民政治协会”捐款6030万日元、5000万日元、4000万日元5。福岛核事故前,仅2007年到2010年,东京电力就向“国民政治协会”捐献了1700多万日元。

经团联是日本规模最大、最具影响力的企业游说团体,号称“经济内阁”6。对于能源战略调整,经团联不断施加压力。2012年9月18日,经团联会长米仓弘昌召开记者会,对日本政府9月14日将“零核电”目标列入能源环境战略提出批评。米仓会长指出,“经济界一致反对零核电目标”7。经团联称,如果弃核,数十万人将失去工作,可再生能源的规模依然很小,价格昂贵,也不可靠。9月19日,日本政府转变态度,未正式采纳此前一周宣布的重大目标,即在2040年前逐步退出核能发电。经团联赞扬了内阁的决定8。

日本政府通过立法确立了总成本定价制度。如果总成本提高,电价也相应调整。随着用电量增加,电力部门可以获得稳定收益。核电站的建设费用巨大,承建商的巨额信贷给银行带来了安全而稳定的收益。围绕核电建设,电力公司、承建商和银行形成了利益共同体9。福岛核事故发生后,运营商东京电力公司这家全球最大的民营电力公司引起了关注。公司股价一落千丈,长期债权的信用等级被大幅下调,走到破产重组的边缘。但时任内阁官房长官枝野幸男表示,赔偿的“起因是原子能灾害,因此首先要由东京电力公司负起责任”,“赔偿不足的部分,国家会担保”1。著名经济学家青木昌彦指出,福岛核危机真正的罪魁祸首是盘踞在日本核工业联合体内部的区域垄断电力公司,它们为追求利润最大化损害了公共安全2。在私有产权下,电力公司的股东享受核反应堆带来的收入,但有限责任使他们逃脱任何可能的损害责任,责任都落到公共开支上3。

2012年5月,日本政府批準了东电十年专项经营计划的修正方案,将东电纳入政府管控。政府向东电提供1万亿日元(125亿美元)的资金,持有东电51%的股份。东电表示,从私营部门筹资很困难,“只能依靠政府提供资金”4。因为“核损害赔偿补偿金合约法案”(1200亿日元)和核损害责任基金提供的资助(27980亿日元)不能覆盖全部赔偿,2013年8月21日,东电再次从核损害责任基金获得1762亿日元的资金,这是东电第19次申请资金以支付赔偿5。据2016年3月1日《朝日新闻》报道,5年来,东电对事故的损害赔偿已经花了6.2万亿日元,拆除核反应堆、处理核污染废水的费用也要用2万亿日元6。

地方行政组织通过“全国知事会”、“全国市长会”、“全国町村长会”、“全国都道府县议会议长会”、“全国市议会议长会”和“全国町村议会议长会”六个团体,对中央政府施加影响7。部分核电设施所在的地区担心会失去政府补贴、税收收入和就业岗位。这些地区也担忧,核电站关停后,当地会成为乏核燃料堆放地。

2012年9月27日,关西电力公司大饭核电站所在地福井县大饭町议会要求中央政府重新考虑此前提出的实现“零核电”的“新能源环境战略”。福井县共有14座反应堆,为全国之最。此前,敦贺市议会及美滨、高滨两町议会也表达了类似意见8。2012年9月15日,经济产业相枝野幸男与青森县知事三村申吾会谈。关于大间核电站等在建核电项目,枝野表示将“不考虑更改经产省已经批准的核电项目”,首次就在建核电站明确表示允许续建9。

2. 市民团体、工会、知识界和新能源企业呼吁弃核

民调显示民众对核电的担心在增加。饱受核辐射伤害的广岛和长崎市民是坚定的弃核者。2012年7月29日,日本政府在广岛市和那霸市举行民意听取会,就能源和环境政策听取市民意见。去核电化的呼声高涨10。8月9日,长崎市“原子弹爆炸遇难者追悼暨和平祈愿仪式”上,市长田上富久称,“希望中央政府出台新能源政策和具体措施,重新构建没有核威胁的社会”11。

政府通过主办“协商式民意调查”的方式,让国民广泛讨论新能源和环境战略。2012年8月,约286名与会者在讨论会前后接受了3次询问,就理想的核电比率等做出了回答12。有关2030年核电占总发电量比例的调查,在协商前后的3次问卷调查中,就核能政策回答最重视“确保安全”的比例从67%增至76.5%,高于回答最重视“能源稳定供应”和“成本”的比例。零核电方案的支持率也从32.6%升至46.7%1。

2013年3月21日,“去核电化”市民团体召开记者会,拒绝撤走自2011年9月开始在经济产业省大院内搭设的帐篷,表示“绝对守护到底”2。2012年8月22日,首相野田佳彦在官邸与市民团体代表会面。后者要求废弃所有核反应堆,不再重启核电。市民团体表示,“福岛核事故还未处理妥善,如何确保安全”3。

“日本劳动组合总联合会”(简称“联合”)占日本工会会员总数的61.6%。“联合”2012年7月29日在横滨召开会议,提出以谋求实现“零核电”及要求政府创造安定就业环境为核心的活动方针4。

部分知识阶层成为弃核的积极推动者。2012年8月22日,诺贝尔文学奖得主大江健三郎、日本律师联合会前会长宇都宫健儿、音乐家坂本龙一等宣布成立“制定去核电法全国网络”,以推动制定“去核电基本法”,在2026年度前尽快关闭全部核电站5。

投资新能源的企业对弃核的暧昧态度表示不解。软银公司社长孙正义2012年7月1日表示,“如果仅限于夏季用电高峰时重启也不是不能理解,但是今后持续运行就完全无法理解”。孙正义称,到2014年末将把太阳能和风力发电站增至11处。他说政府和电力公司“应从长远的眼光作出判断”,加快从核能向自然能源转换6。不过,日本目前施行的FIT(可再生能源固定电价制度)政策中,并没有针对可再生能源优先并网的强制政策,电网公司可以以容量不足等理由拒绝购买或接入可再生能源7。

弃核的支持者表示,政府公布的数据存在问题,核电并不经济。核安全是人造信仰,技术上还存在很多问题8。工商业界屡屡以“电荒”为由反复要求重启核电。其实,最严重的2011年夏天,东京、大阪等可能特别缺电的地方,反而出现电力过剩。2012年4月日本总发电量达到了2011年同期的102.7%。其中,水电设备使用率是2011年同期的128%,火力是144.6%,核能是4%。“去掉了核,日本也能承受。”9

政府和电力公司反复说,绝不会发生核事故。但实际上,日本发生过多次核泄漏,如铀浓缩离心分离机的高故障率致使鸟取县人形岭工厂至今关闭、关西电力美浜二号机组阀门断裂事故(1991年2月)、敦贺“文殊”快速反应堆发生钠泄漏(1995年12月)、东海核废料再处理工厂爆炸引发火灾和核泄漏事故(1997年3月)、敦贺二号机组热交换器冷却水泄漏事故(1999年7月),等等。“绝对安全”不过是自欺欺人。最致命的是核废料处理,现有的科技条件也不能完全解决。日本每天产生的核废料约14吨,一年可装满2.2万个密封罐。目前的做法是埋到地下永久储存,放射能逐步降低,但衰变到对环境无害需要上万年。日本多火山地震,一旦发生地质变动或有其他意外就可能出现泄漏,再深的地下也无法保证安全10。

综上,大企业团体、电力公司和拥核地方社区反对弃核,市民团体、工会、知识界和新能源界支持弃核。工商业界和地方行政利益集团对国家政策和执政党有着巨大的影响力,他们通过政治游说和政治捐献,与长期执政的自民党保持密切关系,从现实的经济利益角度出发,极力阻挠日本弃核的步伐,而拥护弃核政策的利益集团相对松散,无法对政府决策产生更大的影响。

四、监管体系的依附性及其改革

由于核能的敏感性,核安全历来受到政府和民众的高度重视,对核安全的监管也是规范严格的。

在法律方面,日本涉及核安全监管的法律主要有《原子能基本法》、《核原料物质、核燃料物质与核反应堆管制法》、《电气工业法》、《国家应急准备基本法》、《核应急专门法》、《工业安全卫生法》、《环境影响评价法》、《核损害赔偿法》,等等1。

在核安全监管机构方面,原子能委員会(JAEC)和原子能安全委员会(NSC)是内阁办公室下的两个独立机构,委员会成员经国会同意后由首相任命。

1956年1月1日,原子能委员会(JAEC)基于1955年12月19日通过的《原子能基本法》成立。委员会规划、审议和决定有关促进核能研发和利用的基本政策和战略,调整有关行政组织的活动、编制其预算,提供有关核原料、核燃料和反应堆的法规意见、建议2。JAEC的核安全咨询委员会成立于2006年12月19日,在核能研发、核聚变、核安全、核政策等方面给予咨询意见3。原子能安全委员会(NSC)基于独立的立场,对于核电站进行监督和审查,确保对于新出现的核安全问题作出适当回应。

2001年6月,经济产业省下设立了原子能安全保安院(NISA),专门负责核安全及管理,整合并加强了原先科学技术局和国家资源和能源局的核安全监管职责以及经济产业省指导的产业安全监管职责4。专门成立了两个机构——原子能发电技术机构、发电设备技术检查协会,为安全保安院提供技术支持。

日本核能监管体系看似严密,却事故频发,福岛核事故暴露了巨大的监管漏洞:

第一,监管缺乏独立性。《核安全公约》要求缔约国的核能安全管制和推进核能利用有效分离1。然而,日本的原子能安全保安院隶属于经产省,原子能安全委员会隶属于内阁府,均为行政机关。原子能安全保安院与资源能源厅在人事上经常流动,后者就是推进核电开发的中枢机构,安全监查大打折扣。原子能安全保安院还陷入“操纵民意”丑闻——核电站运营商承认,保安院授意其寻找核能支持者参加政策研讨,“平衡”反核声音2。

2013年年底,日本国会通过《特定秘密保护法》,有关核问题方面的信息,都能以“国家安全”、“特定秘密”的名义被掩盖3。环境能源政策研究所所长饭田哲说:“经济产业省、电力公司、核电站厂家、大学、产业界的研究机关、业界杂志、能源相关的记者俱乐部等组成的‘核能村,既成的共识从1950年代就没有进化。国会没有实质性讨论、审议会的专家只不过是按照官僚的计划进行表演的歌舞伎。只能得到预先协调好的结论。”4

第二,缺乏有效的监管。从法律体系看,日本学者西胁由弘列举了九个方面的问题:核电站设置许可的“许可要素不分明”;设置许可的标准不明确;工程计划认可偏重于规范结构强度,未包含品质保证;机能和性能规范过于简单;设置许可审查与工程认可计划审查的关系不清;安全规定均为运转管理方面的内容,基本设计要求和运转管理要求混淆;采取阶段管制结构,管制缺乏约束力;安全检查种类过多且重复,不能开展机动性检查;对燃料体加工的检查形同虚设5。安全监查先由核电企业提供自查报告,再由监查机构评估。切尔诺贝利核灾后,日本原子能安全委员会对核事故对策进行了长达五年的讨论,结论居然是“‘严重事故对策国家不做规定,企业要自觉感觉到自己的安全责任”。把安全责任建立在“企业自律”上,大大削弱了安全监查的效力6。

福岛核事故后,曾任原子能安全委员会委员长的铃木笃之承认对“老朽化”核电站设备进行抗震检查的重要性,却又说如果对所有核电站搞抗震性检查设施,“就没完没了”7。2014年5月21日,福井地方法院判定大饭核电站不得启动。法官认为,核电站依旧有造成相似事故的危险。日本原子力学会对福井地方法院的判决十分不满:“法院对科学技术做出的判断以及法院追求零风险的思维方式,都很不恰当。”现任日本原子力规制委员会委员长的田中俊一曾是该学会会长8。

诚如《朝日新闻》主编船桥洋一所言,“日本的核安全监管体系名存实亡。监管者假装在监管,核能企业假装受到了监管”9。正因如此,东京电力公司20余年对海啸安全对策毫无整改10。尽管2006年原子能安全委员会出台了旨在防范极端性地震、强化核电站耐震性的新标准,东电依然在自查报告中搪塞过关。

2011年3月15日的《纽约时报》指出,福岛使用的美国GE制造的沸水堆早被发现存在安全隐患。但东电因其廉价而一直使用。2007年的东电内部报告已发现福岛核电站的海堤有10%机会被海啸冲击,但报告被束之高阁。2007年1月31日,东电在向经济产业省提交的调查书中承认,1977-2007年间在对福岛第一核电站、福岛第二核电站和柏崎刈羽核电站的13座反应堆总计199次定期检查中,存在篡改数据、隐瞒安全隐患行为,隐瞒了多次事故11。

2011年12月8日,国会设立了独立调查机构“东京电力福岛核电站事故调查委员会”。2012年7月5日,该委员会报告认为,东京电力的管理体制存在弊端、原子能安全委员会和原子能安全保安院监管不力、以及政府危机管理体制没有发挥作用等人为原因,导致灾害未能控制在最小限度。福岛危机系“日本制造”,是东京电力、监管机构“一系列错误和玩忽职守”的恶果1。

鉴于福岛核事故的教训,日本政府决定改革核安全规制机构。2012年9月19日,原子能规制委员会(NRA)成立,作为环境省外设机构,将核能的推广和规制分离。NRA整合了原先由多个机构行使的对于核能、核安全、辐射监管、放射性物质使用等规制权2。

经济产业省2013年12月13日公布了日本基本能源计划修订案,表示从稳定能源供应、降低成本以及应对全球变暖的角度出发,核电是一种关键的基荷电源。日本将在确保安全的前提下继续使用核电。原子能规制委员会于2013年6月19日正式确定了核电监管新标准,经过内阁审议后,于2013年7月8日实施,当年就有16台核电机组的运营商向原子力规制委员会提交重启申请3。

综上,核安全监管部门依附于政府经济部门,实际上充当了政策终结的反对者。经济部门一方面大力推动核工业产业发展振兴经济,另一方面担任核安全监管体系的中坚力量。由于这样的制度缺陷,核安全部门“既当裁判员又当运动员”,受到利益驱使不但没有对核设施进行有效监管,造成危险频发,反而与拥核政党、大利益集团形成反对政策终结的联盟,影响政府决策,阻碍终结。

五、和平利用核能的外衣与隐蔽的核武诉求

自民党之所以在一片反核声中仍然赢得大选,除了核事故对民主党的打击外,一个重要的原因是经济发展和安全保障是选举的焦点,也迎合了右翼势力和民族主义情绪。自民党没有反映民众的核电诉求,获胜后的自民党更不愿改弦更张4。

其实,无论是始终坚持核开发的自民党,还是政策反复的民主党,不论谁执政,对核能都难以放手。民主党在福岛核事故后选择弃核,不过是为了迎合形势的权宜之计。2012年8月21日,核事故担当相细野豪志在内阁会议后表示,如果马上全面关闭核电站,“相关技术人员会迅速消失,若没有保存核能技术的智慧和方针,就不能轻易提出(零核电)”5。2012年9月4日,日本政府召开能源环境会议。经产相枝野幸男强调,核燃料循环利用政策修改后,乏燃料存放站可能将难以维持下去;关闭核电站将导致电费上涨以及核能技术人才流失6。

只有穿着和平利用核能的外衣,才可以暗度陈仓地研发核武。存在相关利益关系的省厅、电力公司、政客和地方自治体、核能研究机构等组成日本核政策的决策圈和妄图核能、核武转化的“核能村”7。可以看到日本对待核能的矛盾和暧昧:表面上在《不扩散核武器条约》(NPT,Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)框架内积极标榜核裁军和核不扩散,在日美安保框架下接受核保护伞,私底下却始终不放弃发展、制造核武器的能力8。

他们不过是打着核电开发的外衣,研究核技术,积累核燃料,有机会就搞核武器。不过美国一直压着日本,又帮他又怕他“暗度陈仓”,日本老百姓厌恶核,但是日本政客一直不死心。1968年11月20日,外务省召开“外交政策企划委员会”会议。国际局科学科科长矢田部厚彦提交的报告指出,“随着原子能的和平利用,制造核武器的大门已打开。重水堆是制造原子彈材料钚的副产品,轻水堆是开发核潜艇的结果,研发理想的反应堆——高速增殖堆,就要了解钚的性质与临界状态,这与掌握原子弹的秘密近乎同义。安保条约不可能永久持续下去,若没有安保条约,国民若说退出《核不扩散条约》,制造核武器,我们就可以造”。国际资料部部长铃木孝强调,“一边保持立即可以进行核武装的状态,一边推进和平利用”1。1969年,“外交政策企划委员会”认为,“尽管目前采取不拥有核武器的政策,但不论是否加入NPT,都要在经济、技术上保持制造核武器的潜力”。1973年,外务省报告指出,批准NPT的优点之一是便于获得核燃料。由于其核燃料匮乏,日本需要通过核能协定从美国进口。“如果不加入NPT,核燃料的供给有可能被断绝。若是浓缩铀的进口渠道被切断,将无法发展核电工业。”2

日本在战后确定了无核三原则——不拥有、不生产、不引进核武器。但是,出于安保考量,却与美国缔结“核密约”。从美国搭载核武器船舰不经“事前协商”便默许入港的第一次密约,到紧急事态发生时许可核武运进的第二次密约,在体现让步的同时,也折射出隐蔽的“核诉求”3。

由于有大量的核电站反应堆机组运行,日本钚储量逐年快速增长。而钚作为放射性元素,可作为核燃料和核武器的裂变剂。2007年,日本钚储量已达45吨,在全球230吨民用钚中占了五分之一4。2014年1月,美国政府催促日本归还331公斤钚,这批核材料冷战时期交给日本用于研究,理论上能够制造出40至50件核武器。早在2010年美国就要求日本归还,而日本以“对于快堆的研究非常必要”为借口百般推脱5。美国公开索回核材料,说明其对日本核武开发的野心也一直有所警惕。美国给日本提供了核保护伞,但并不希望日本反戈一击。

综上,基于核电技术“军民两用”特征,日本发展核电存在“双重动机”。地震、海啸摧毁了福岛第一核电站,却没有打垮统治集团核能开发的野心6。虽然日本不断渲染周边安全环境“恶化”,但不断强化的日美安保关系,使其没有发展核武的迫切理由。美国在“核保护”的同时也限制日本的核武装。虽然国内一直有发展核武的声音,并成为政客操弄的议题,但决策圈并未达成一致也难以迈出实质性的步骤。当前的核政策仍以和平利用核能为基调,但鉴于其发展核武的野心和潜力、政界右倾化的趋势及日益公开的发展核武的舆论,国际社会充满疑虑1。

结 论

在日本,政党政治、利益集团、监管机制、核武开发等方面的原因,形成了持不同政治主张的政策联盟,其力量的强弱对比和相互博弈造成了核政策上的反复。

拥核联盟主要由长期执政并创立核电的自民党、力量强大的工商业利益集团、负责监管核电的经济产业省等构成。弃核联盟主要由根基不牢的民主党和力量较弱的市民团体、工会、知识分子和新能源界构成。弃核联盟影响力相对薄弱,意见分散,虽能对政府决策形成一定的压力,但无法决定政策走向。利益集团组成的“核能村”,主导了核能决策。民间运动则缺乏足够、系统性的影响力。如果决策圈的“否决玩家”无法达成共识,任何重大政策变迁都是空谈2。

日本的核电政策调整反映了政策终结的阻碍因素:政策的创设者(执政党)、受益者(监管机构和能源企业),出于心理和利益上的动机,不愿意看到爆发式的终结,宁愿“以拖待变”。与其他工业国相比,日本的反核运动对于核能发展的方向只有极小的影响。国家和产业界仍决心推动核电。能源自给的长期目标和国家-产业界推进核能的共识,压倒了外部力量的反对3。核电政策经历多次反复,难言放弃。

(责任编辑:潇湘子)