以“柴科夫斯基国际声乐比赛”为据管窥当今国际声乐格局

2017-05-17孙兆润

自中华人民共和国成立至今,特别是改革开放以来,我国歌手在各种规格的国际声乐比赛中获奖者人数呈激增态势,国际声乐比赛的门槛是越来越低了。为界定国际音乐比赛的规格,国家文化部2015年出台了《文化部2015—2017年奖励的国际艺术比赛》的文件,明确划分了A类和B类国际赛事;其中,A类22个,B类38个。这一举措为歌手限定了参赛选择范围。被誉为音乐界“奥林匹克”的“柴科夫斯基国际音乐比赛”毫无争议地被列入A类。60个入选赛事中,俄罗斯举办的声乐比赛仅此一项入围。笔者2006年、2007年、2009年参加过三次在俄罗斯圣彼得堡举办的国际声乐比赛,主办方均由俄罗斯文化部、“科学-教育部”牵头,属于俄罗斯文化部一类赛事,但并未收录在我国文化部的文件中。“里姆斯基-科萨科夫国际声乐比赛”“格林卡国际声乐比赛”“伊莲娜·阿布拉措娃国际声乐比赛”“加林娜·维施涅夫斯卡娅国际声乐比赛”“塔玛拉·西尼亚夫斯卡娅国际声乐比赛”等重量级的俄罗斯国际声乐比赛均未列入我国文化部奖励的范畴。

“柴科夫斯基国际音乐比赛”起始于1958年,持续了半个世纪,每四年一届,已经不间断举行了15届;声乐比赛在1966年第三届时被加入。笔者根据俄文资料整理了一份历届“柴科夫斯基国际音乐比赛”声乐比赛获奖者名录与业界同人分享,以期通过大致的数据分析,为有实力并有意博弈“柴科夫斯基国际声乐比赛”的中国歌手提供某种有效的史料依据。

届 数 名 次获奖情况第四名 苏联男高音亚历山大·戴吉克(А л е к с а н д р Д е д и к )苏联男中音亚历山大·博伊科(А н а т о л и й Б о й к о)第五名 苏联(乌克兰)男低音阿纳托利·科切尔加(А н а т о л и й К о ч е р г а)捷克斯洛伐克男高音彼得·德沃斯基(Peter Dvorsk)第六名 未授予男声第一名 苏联次女高音柳德米拉·舍姆丘克(Л ю д м и л а Ш е м ч у к)第二名 苏联(哈萨克斯坦) 次女高音柳德米拉·娜姆(Л ю д м и л а Н а м)第三名 波兰女低音爱娃·博德莱斯(Ewa Podles)罗马尼亚的玛利亚娜·查罗米拉(М а р и а н а Ч а р о м и л а),声部不详第四名 美国女高音杰奎琳·佩芝-格林(Jacqueline Page-Green)匈牙利女高音卡塔林·碧提(Katalin Pitti)第五名 保加利亚次女高音奈里·柏芝科娃(Nelly Bozhkova)女声第六届(1978)第一名 未授予第二名 苏联(乌克兰)男低音瓦连金·皮沃瓦洛夫(В а л е н т и н П и в о в а р о в)苏联男低音尼基塔·斯托罗渃夫(Н и к и т а С т о р о ж е в)①第三名 苏联男低音尤里·斯塔特尼克(Ю р и й С т а т н и к)第四名 苏联男高音斯捷凡·斯皮瓦克(С т е ф а н С п и в а к)苏联男高音彼得·斯库斯尼琴科(П е т р С к у с н и ч е н к о)②男声第一名 苏联(乌克兰)女高音莉吉亚·扎比利亚斯塔(Л и д и я З а б и л я с т а)第二名 苏联(阿塞拜疆)女高音胡拉曼·卡西莫娃(Х у р а м а н К а с и м о в а)第三名 美国次女高音多罗拉-玛利亚·载茨(Д о л о р а-М а р и я З а й ц)第四名 波兰次女高音艾丽日贝塔·艾尔达姆(Э л ь ж б е т а А р д а м)第五名 苏联(摩尔达维亚)女高音斯维特拉娜·斯特列泽娃(С в е т л а н а С т р е з е в а)第六名 罗马尼亚女高音玛莉莲娜·米哈依莱斯库(Marilena Mihailescu)保加利亚次女高音瓦列莉亚·米尔切娃(Valeriya Mircheva)女声第七届(1982)第一名 苏联 (格鲁吉亚)男低音帕塔·布尔曲拉泽(П а а т а Б у р ч у л а д з е)第二名 苏联(亚美尼亚)男高音盖加姆·格里高利昂(Г е г а м Г р и г о р я н)第三名 苏联男中音乌拉基米尔·切尔诺夫(В л а д и м и р Ч е р н о в )第四名 捷克斯洛伐克男低音彼得·米库拉什(П е т е р М и к у л а ш)第五名 苏联男高音亚历山大·赫梅里基(А л е к с а н д р Х о м е р и к и)第六名 波兰男低音茹科夫斯基·拉多斯拉夫(Żukowski Radosław)男声第一名 苏联次女高音娜塔莉亚·叶拉索娃(Н а т а л ь я Е р а с о в а)第二名 美国花腔女高音芭芭拉·吉尔达芙(Barbara Kilduff)罗马尼亚女高音安娜-菲力奇亚·菲利普(А н н а-Ф е л и ч и я Ф и л и п)第三名 苏联女高音玛利亚·穆拉疆-古列金娜(М а р и я М у р а д я н-Г у л е г и н а)第四名 苏联女高音妮娜·拉乌吉奥(Н и н а Р а у т и о)第五名 朝鲜女高音З о Х е Г е н③女声第八届(1986)第一名 苏联男中音格里高利·格里丘克(Г р и г о р и й Г р и ц ю к)苏联男低音亚历山大·马洛佐夫(А л е к с а н д р М о р о з о в)第二名 苏联(亚美尼亚)男低音巴尔策克·图曼尼杨(Б а р с е г Т у м а н я н)第三名 苏联男低音谢尔盖·马尔忒诺夫(С е р г е й М а р т ы н о в)男声

届 数 名 次获奖情况第四名 中国男高音于吉星朝鲜男高音К и м Д и н Г у к第一名 美国女高音德博拉·沃伊特(Deborah Voigt)第二名 苏联女高音玛丽娜·莎古奇(М а р и н а Ш а г у ч)第三名 罗马尼亚女高音艾米丽·奥普列阿(Emilia Oprea)苏联女高音玛利亚·霍赫洛高尔斯卡娅(М а р и я Х о х л о г о р с к а я)第四名 苏联(亚美尼亚)女高音阿西米克·芭比杨(А с м и к П а п я н)第五名 日本女高音Takako Mizuno第六名 日本女高音Taemi Kohama女声第九届(1990)④第一名 美国男中音乔伊·汉斯(Choi Hans)第二名 苏联男中音鲍里斯·斯塔琴科(Б о р и с С т а ц е н к о)第三名 苏联男高音阿列克·库里克(О л е г К у л ь к о)波兰男中音沃伊策赫·德拉波维奇(В о й ц е х Д р а б о в и ч)第四名 苏联男中音尼古拉·列舍特尼亚克(Н и к о л а й Р е ш е т н я к)第五名 美国的Hugh Ping,声部不详第六名 苏联男低音谢尔盖·扎德沃尔内(С е р г е й З а д в о р н ы й)男声大奖⑤ 格鲁吉亚女高音席布拉·盖尔兹玛娃(Х и б л а Г е р з м а в а)第一名 俄罗斯女高音玛丽娜·拉比娜(М а р и н а Л а п и н а)第二名 美国女高音劳拉·克列科姆普(Laura Claycomb)乌克兰女高音塔吉亚娜·扎哈尔丘克(Т а т ь я н а З а х а р ч у к)第三名 俄罗斯次女高音伊丽娜·盖拉赫娃(И р и н а Г е л а х о в а)女声第十届(1994)第一名 中国男中音袁晨野第二名 未授予第三名 俄罗斯男中音米哈伊尔·达维多夫(М и х а и л Д а в ы д о в)Х о Г в а н С у (К Р Н),声部和国籍不详男声第一名 日本女高音Mieko Satô第二名 俄罗斯次女高音伊莲娜·玛尼斯金娜(Е л е н а М а н и с т и н а)第三名 哈萨克斯坦女高音玛依拉·穆哈梅德(М а й р а М у х а м е д)第四名 俄罗斯女高音维克多利亚·耶乌多吉耶娃(В и к т о р и я Е в д о т ь е в а)俄罗斯次女高音兹拉达·布雷切娃(З л а т а Б у л ы ч е в а)女声第十一届(1998)第一名 格鲁吉亚男中音贝西克·加布塔施维利(Б е с и к Г а б и т а ш в и л и)第二名 俄罗斯低男中音叶甫根尼·尼基金(Е в г е н и й Н и к и т и н)第三名 俄罗斯男低音亚历山大·吉塞列夫(А л е к с а н д р К и с е л е в)第四名 蒙古男中音干巴特·布列夫扎夫(Г а н б а т П у р э в ж а в)男声第一名 俄罗斯次女高音艾达莉娜·阿法纳西耶娃-阿达莫娃(А й т а л и н а Аф а н а с ь е в а-А д а м о в а)第二名 中国女高音吴碧霞第三名 俄罗斯女高音安娜·萨穆伊尔(А н н а С а м у и л)第四名 俄罗斯女高音阿纳斯塔西娅·巴卡斯托娃(А н а с т а с и я Б а к а с т о в а)第五名 俄罗斯女高音伊丽娜·龙古(И р и н а Л у н г у)乌克兰次女高音安热莉娜·施瓦奇卡(А н ж е л и н а Ш в а ч к а)男声 第一名 俄罗斯男低音米哈伊尔·卡扎科夫(М и х а и л К а з а к о в)第二名 俄罗斯男高音安德烈·杜纳耶夫(А н д р е й Д у н а е в)女声第十二届(2002)

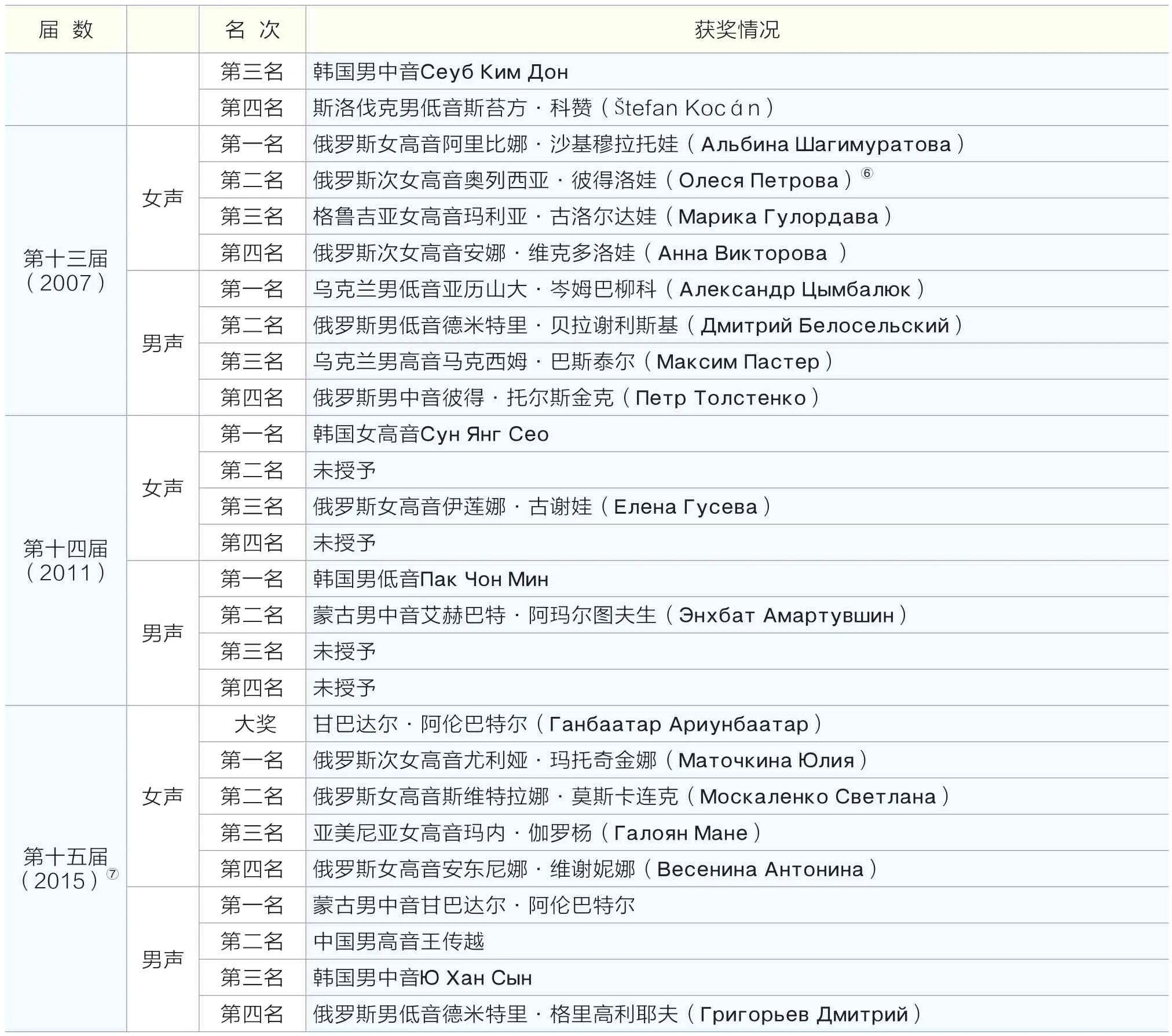

届 数 名 次获奖情况第三名 韩国男中音С е у б К и м Д о н第四名 斯洛伐克男低音斯苔方·科赞(Štefan Kocán)第一名 俄罗斯女高音阿里比娜·沙基穆拉托娃(А л ь б и н а Ш а г и м у р а т о в а)第二名 俄罗斯次女高音奥列西亚·彼得洛娃(О л е с я П е т р о в а)⑥第三名 格鲁吉亚女高音玛利亚·古洛尔达娃(М а р и к а Г у л о р д а в а)第四名 俄罗斯次女高音安娜·维克多洛娃(А н н а В и к т о р о в а )女声第十三届(2007)第一名 乌克兰男低音亚历山大·岑姆巴柳科(А л е к с а н д р Ц ы м б а л ю к)第二名 俄罗斯男低音德米特里·贝拉谢利斯基(Д м и т р и й Б е л о с е л ь с к и й)第三名 乌克兰男高音马克西姆·巴斯泰尔(М а к с и м П а с т е р)第四名 俄罗斯男中音彼得·托尔斯金克(П е т р Т о л с т е н к о)男声第一名 韩国女高音С у н Я н г С е о第二名 未授予第三名 俄罗斯女高音伊莲娜·古谢娃(Е л е н а Г у с е в а)第四名 未授予女声第十四届(2011)第一名 韩国男低音П а к Ч о н М и н第二名 蒙古男中音艾赫巴特·阿玛尔图夫生(Э н х б а т А м а р т у в ш и н)第三名 未授予第四名 未授予男声大奖 甘巴达尔·阿伦巴特尔(Г а н б а а т а р А р и у н б а а т а р)第一名 俄罗斯次女高音尤利娅·玛托奇金娜(М а т о ч к и н а Ю л и я)第二名 俄罗斯女高音斯维特拉娜·莫斯卡连克(М о с к а л е н к о С в е т л а н а)第三名 亚美尼亚女高音玛内·伽罗杨(Г а л о я н М а н е)第四名 俄罗斯女高音安东尼娜·维谢妮娜(В е с е н и н а А н т о н и н а)女声第十五届(2015)⑦第一名 蒙古男中音甘巴达尔·阿伦巴特尔第二名 中国男高音王传越第三名 韩国男中音Ю Х а н С ы н第四名 俄罗斯男低音德米特里·格里高利耶夫(Г р и г о р ь е в Д м и т р и й)男声

分析以上数据,我们可以看出,获奖选手主要来自东道主苏联及其加盟共和国(阿塞拜疆、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、亚美尼亚、哈萨克斯坦、立陶宛、摩尔达维亚等),苏联解体后的俄罗斯联邦,美国,保加利亚,罗马尼亚,南斯拉夫,民主德国,匈牙利,捷克斯洛伐克,波兰,中国,朝鲜,日本,蒙古,韩国。苏联时期以社会主义国家阵营参赛选手居多。获奖选手声部分布中,女高音45人,男低音25人,男中音24人,次女高音20人,男高音17人,女低音1人,笔者未查实声部的3人。

中国男中音歌唱家袁晨野(左二)担任评委(2015)

上述声部人数比例大致折射出当今国际声乐人才分布的格局。欧美有盛产高音人才的传统,其他声部也不乏卓越者。虽然玛利亚·卡拉斯、马里奥·莫纳科、雷纳塔·斯科托等声乐大家曾入主“柴科夫斯基国际声乐比赛”评委席,但是意大利、法国、英国、西班牙、挪威、奥地利、墨西哥等欧美声乐强国的歌手却从未出现在“柴赛”的获奖名单中。查实这些国家有无选手入围决赛是个浩大的工程,笔者无意为之。窃以为,这些国家未选派选手的可能性极大。除了政治体制方面的原因外,想必也是西方国家以古典声乐文化的“本源”自居的思想在作祟。在苏联时期和俄罗斯当代举办的各项国际比赛上,几乎见不到意大利等声乐强国的歌手,相反在意大利或者其他西方国家举办的国际比赛上,却常常会见到俄罗斯歌手冲金夺银的身影。各个声部的俄罗斯青年歌唱家通过参加各种国际比赛走出国门,在当今国际乐坛上占据了举足轻重的席位,为“俄罗斯声乐学派”争得了荣誉,用实力证实了这个横跨欧亚的“音乐强国”古典声乐教学的优良传统和严谨作风。西欧声乐强国自恃“清高”的姿态,每每让苏、俄举办的国际性音乐比赛陷入尴尬的境地。倒是美国选手显得雍容大度,即使在“冷战”期间,在两种意识形态水火不容的阵营对垒时,仍然积极赴苏参加“柴赛”并频频取得优异成绩。美国荟萃着来自世界各地最优秀的声乐教师和声乐人才,美国选手的参赛提升了“柴赛”的规格。虽然西方声乐强国的缺席为“柴赛”的国际性格局留下缺憾,但是“柴赛”的规格和水平,评委工作的严酷和公正是不容置疑的,历届比赛都有的宁缺毋滥的无数“未授予”即是明证。

从“柴赛”获奖结果来看,女高音声部人才济济,不胜枚举,而男高音声部排在倒数第二的位置。“柴赛”获奖男高音总数17人,数量上似乎并不少,但是挤入金字塔塔尖的男高音并不多。1966年“第三届”(声乐项目首次加入)的第一名,苏联抒情-戏剧男高音乌拉基米尔·阿特兰托夫后来获得崇高的国际声誉,是20世纪名副其实的国际声乐大家。俄罗斯新生代男高音中,缺乏国际级的领军人物。21世纪世界范围内一流男高音的严重缺失已成为一种文化现象纳入我们深思的视域。无论阿兰尼亚、瓦尔加斯、维拉宗、胡安等新生代男高音如何拥趸千万、人气爆棚,无论媒体和乐评人如何“高举高打”地推介,其个人魅力和歌唱技艺实在不可与上世纪的男高音大师们同日而语。国际乐坛女低音声部凤毛麟角,历届“柴赛”中仅一位女低音——波兰的爱娃·博德莱斯获奖(1978)。东欧盛产男低音、男中音和次女高音是个不争的事实,获奖者中成名者众多,比如同一届比赛排在阿特兰托夫之后,现就职于马林斯基剧院的苏联男低音尼古拉·阿浩特尼科夫,其演唱技艺,特别是低音演唱能力技惊四座,现在兼任圣彼得堡音乐学院教授,是一位出色的教育家。1970年“第四届”男声第一名叶甫根尼·涅斯捷连科歌艺精湛,成就辉煌,有着“夏里亚宾第二”的美誉,现就职于莫斯科大剧院和柴科夫斯基音乐学院。1970年“第四届”获得女声并列第一名的苏联次女高音伊莲娜·阿布拉措娃和塔玛拉·西尼亚夫斯卡娅更是“柴赛”中涌现出来的拥有国际声誉的声乐大师,其声名和技艺堪与帕瓦罗蒂、多明戈等大师日月同辉。

中国男高音王传越参加比赛(2015)

近年来,留学欧美的韩国歌手涌现出来,在比赛中多有折桂。蒙古国自主培养的男中、低音声部选手,在“柴赛”和其他国际比赛中也取得了骄人的成绩。中国自主培养的歌手“柴赛”获奖的战果并不丰厚,情况如下:1986年“第八届”,男高音于吉星获得男声组第四名;1994年“第十届”,男中音袁晨野获得男声组第一名;2002年“第十二届”,女高音吴碧霞获得女声组第二名;2015年“第十五届”,男高音王传越获得男声组第二名。可以说,“柴赛”上最不缺的选手是女高音,其次是男低音、男中音、次女高音,最缺的是女低音和优秀的男高音。笔者观摩的包括“柴赛”在内的俄罗斯声乐比赛都缺乏男高音选手,中国的男高音新秀可以厉兵秣马、枕戈待旦。鉴于“柴赛”和其他俄罗斯声乐比赛必唱俄罗斯曲目的硬性规定,建议中国选手加强俄罗斯咏叹调和浪漫曲的学习,谙熟俄语演唱吐字、行腔上的特点,精准把握俄语咏叹调和浪漫曲在风格、语调、声乐美学上区别于其他欧洲国家的独特艺术魅力。有条件的最好找俄罗斯声乐教师上课或者找留学俄罗斯归国的同行取经。我们在俄文演唱能力上还远远不够。

发现人才、提携新秀,为青年歌手搭建国际化平台是非盈利性国际比赛组织者的目标和情怀。参加比赛无疑是年轻歌者走向成功的捷径,其最根本的途径就是能够从选手中脱颖而出,得到国际一流的专家评委的认可,让世界一流的剧院猎头“捕获”自己,获得签约或者出国深造的机会,从而圆梦艺术人生。但是纵观“柴赛”获奖选手的发展情况,除了苏联及其加盟共和国、俄罗斯联邦和极少数“斯拉夫国家”的获奖选手有机会留在莫斯科大剧院、基洛夫剧院(现马林斯基剧院)和斯坦尼斯拉夫斯基-丹钦科剧院等著名歌剧院演唱外,其他国家的选手鲜有与苏、俄歌剧院签约的现象,他们大多选择带着光环回国或者去其他欧洲国家发展。究其原因,首先是曾经的地缘政治和意识形态领域存在着认知差距;第二,来自最复杂、最难学的小语种——俄语的语言围栏;第三,经济收益缺乏吸引力。在当今俄罗斯,正值艺术盛年、有国际影响力的歌唱家都在经济更为发达的欧美国家谋求发展,“柴赛”获奖选手、男中音乌拉基米尔·切尔诺夫、“俄罗斯夜莺”安娜·涅特莱布科、“最美男中音”德米特里·赫瓦罗斯托夫斯基即是例证。俄罗斯有着优良的古典音乐文化传统和氛围,有着修养极高的、如沐春风般的古典音乐受众群落,也许歌手的“打拼”会赢得艺术家应有的名誉和尊重,但是卢布的贬值会让你陷入波西米亚人“穿西装吃泡菜”的清苦境遇中。所以,以目前俄罗斯的经济状况,获奖后留在俄罗斯歌剧和音乐会舞台上发展不是最佳选择,更不要奢望赚得盆满钵溢。笔者见识过俄罗斯马林斯基剧院歌唱家们的清贫生活,个别大歌唱家看牙医的钱还需要别人的接济。为了生计,他们当中大多数人在音乐院校兼职做声乐教师。

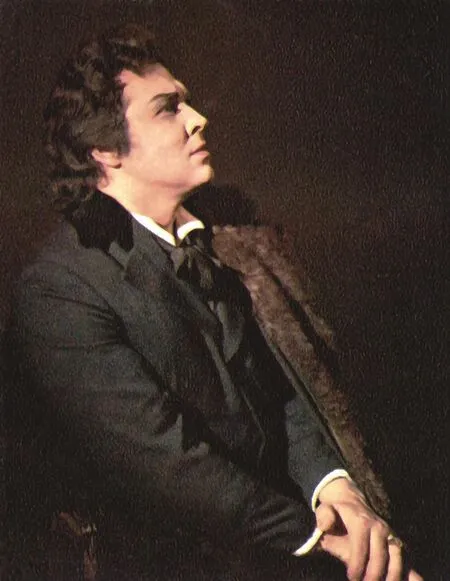

“柴赛”声乐比赛首位第一名获得者阿特兰托夫

很少有人抱着纯粹“练兵”的心态参加比赛,而从国家层面限定嘉许范围,实际上为比赛更添一层功利主义色彩。上世纪包括霍洛维茨在内的众多顶尖音乐家对音乐类竞赛持深层抵触态度,许多大师终生未参加任何比赛,但这并不影响他们成为大师。如今交通便捷畅达,信息传播迅猛,当代歌者不用再像20世纪80年代前的歌手那样靠一场场剧目和一首首咏叹调积累声明,其一夜成名的几率剧增,包装团队夸夸其谈的宣传推介大大缩短了造星的进程,扩大了造星的规模。音乐世界五彩缤纷,就如牡丹绽放雍容,玫瑰彰显浪漫,紫罗兰吐露温情……万物本应和谐共存不分高下,奈何物竞天择、适者生存,时代大潮摧枯拉朽,要么潮头屹立,要么埋没在浪涛中,唯有全力一搏才能崭露头角。但是还是想提醒年轻的歌者,请把获奖当作艺术人生的起点和站节,技艺臻入化境与比赛折桂无关,更与A类还是B类无关。

注 释

①出生在中国哈尔滨,供职于莫斯科大剧院。

②现任莫斯科柴科夫斯基音乐学院声乐系主任。

③日本、朝鲜和韩国的姓名俄文音译与中文差距较大,故不再译出。

④评委中有中国的高芝兰。

⑤Гран-при。

⑥任职于马林斯基剧院。

⑦评委中有中国的袁晨野。