声誉诉求对农户亲环境行为的影响研究

2017-05-13徐志刚张炯仇焕广

徐志刚 张炯 仇焕广

摘要 面临严峻的农村面源污染形势,政府现行的“自上而下”的治理模式无法实现有效监督。构建自主治理制度,激励农户践行亲环境行为,将成为未来解决农村环境问题的路径选择之一。如何有效规范农户污染处理行为,成为目前亟待解决的问题。文章基于声誉理论构建理论分析模型,从微观层面分析了在农村“熟人社会”场域下,农户声誉诉求对其亲环境行为的影响机制。以农户家禽养殖污染处理行为为例,利用全国8个省330户家禽养殖户的调查数据,通过4个指标测度了农户社会声誉诉求的强弱,并通过主成分分析和加权平均方法分别构建了农户声誉诉求的综合指数。在此基础上,应用Probit计量经济模型,实证检验了声誉诉求对养殖户污染物废弃行为存在抑制作用的假说,并比较了现行政府规制措施的实施效果。实证研究结果表明:①农户声誉诉求对其亲环境行为存在显著的促进作用;②政府引导对养殖户污染物废弃的抑制作用显著,而政府管制措施却未表现出显著影响。基于此,本文得出如下结论:第一,个人对声誉关注程度越高,违反社会准则的成本就越高,个人就有越强的动机遵守社会规范、自我约束污染物废弃行为。“熟人社会”的农村社区中存在较强的社会规制作用和社区成员参与公共环境自觉维护的激励机制。第二,在强制性环境管制难以有效实现的农村环境下,政府通过引导和宣传诱致农户自觉践行亲环境行为,构建环境自我监督机制,或可成为农村环境治理的有效途径。强化社区成员声誉效用和社会责任意识可成为乡村环境治理相关法律和公共管理制度建设的重要补充。

关键词 声誉诉求;熟人社会;亲环境;家禽污染物

中图分类号 F323.22 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2016)10-0044-09 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.10.006

农村环境问题已成为当前我国环境领域亟待解决的突出问题。以面源污染为特征的农业污染是中国当前最严峻的环境问题之一,目前中国农业污染排放已占全国污染排放量的“半壁江山”。严重的农村环境问题将直接影响农村生态环境和农产品的质量安全,进而威胁城乡居民的健康乃至生命安全。2016年中央“1号文件”明确提出要加快农业突出环境治理,形成改善农业环境的政策法规制度和技术路径。长期以来,我国环境管理体系采用的是“自上而下”的政府管理模式。然而,由于农村环境内源性面源污染具分散性、隐蔽性和滞后性等特点,环保部门没有足够的人力、物力和财力去收集农村环境污染的全部信息,农村环境问题为“政府失效”的现象所困扰。农村公共环境的维护事实上多依赖于农村社会公众的相互约束。新制度经济学认为,诱致性制度变迁比强制性制度变迁更高效。换句话说,在乡村社会关系结构下,相比于政府介入管制的强制性制度变迁,由农户自身对环境问题认识加深而诱致的农村环境治理制度变迁或许更具效率,也更切实可行。构建依靠内在规则而运行的农村环境自主治理制度,引导农户的亲环境行为,从源头上治理农村内源性面源污染问题成为目前学界热议的命题。无论从目前我国农村环境治理的现实情况,还是基于相关社会学、心理学研究来看,社会环境因素在农民亲环境行为中发挥的作用和意义已经越来越为大家所认识。那么,究竟社会环境约束能否有效规制农户的污染行为?其激励农户自觉践行亲环境行为的机制是什么?对于这些问题的回答具有重要意义。本文基于农户社会声誉诉求的视角对上述问题给出可能的解释,并以家禽养殖户污染物处理方式为例进行实证检验。选择养殖户污染物处理行为作为研究对象,原因在于,随着养殖业占农业比重逐年上升,目前养殖业污染物已成为我国农村最重要的污染源之一。畜禽粪尿作为典型的农村内源性面源污染,其无处理排放会导致地表水富营养化、恶臭及病虫害等多方面問题。另外,已有对农户养殖污染物处理行为的研究较少关注社会环境因素。因此,对声誉诉求与养殖户污染物处理行为关系的实证研究具有一定的现实意义和学术价值。

1文献综述与研究思路

亲环境行为指人们使自身活动对生态环境的负面影响尽量降低,促进经济、环境可持续发展的行为。作为一种直接指向他人福祉、群体利益或组织利益的行为,亲环境行为是亲社会行为的特殊形式。国内外已有不少学者研究了社会心理、社会环境与农户亲环境行为的关系。社会心理学方面,已有研究主要基于计划行为理论、规范激活理论和价值-信念-规范等理论,从认知和情感两类心理因素切入分析农户的亲环境行为。国内学者多从认知角度研究农户的亲环境行为,邓正华等通过实证分析发现环境认知程度对行动响应呈正向关系。王常伟,顾海英则发现农户环境认知与行为决策存在着不一致。国外也有研究指出,环境认知水平与其亲环境行为之间没有明显关联。并且有实证研究表明,情感对于亲环境行为的影响效果显著高于认知因素。

社会学方面的研究,学者多强调社会资本的作用。个人经济活动往往是“镶嵌”在社会关系及网络中的。社会资本分析范式对农村环境“和谐管理”具有较强的解释功能。Anderson&Schirmert研究发现,社会资本与社会网络有益于改善公众参与低碳基础设施建设的意愿。人际信任、制度信任在农民农业废弃物资源化利用的决策中发挥着显著促进作用。颜廷武等从多个层面分析了社会资本对农民环境保护投资意愿的影响,结果发现,各层面社会资本贡献度大小排序依次是制度信任>公民参与网络>人际信任>互惠规范。郭利京、赵瑾以农户秸秆处理行为为例,运用通径分析方法验证了非正式制度的约束对农户亲环境行为激励作用。此外,也有学者关注到加入农民合作社或其他组织对农户亲环境行为的影响。他们认为组织的支持和约束有利于农民采取亲环境行为。夏海龙等基于对韩国农业的实地考察,认为韩国农协对其亲环境农业的发展发挥着重要推动作用。宋燕平、滕瀚基于安徽省农民合作组织和农业企业生产基地农民的调查,发现组织对农民的环境支持是农民合作组织与农业企业中农民环境行为差异的主要因素。

虽然国内外许多文献都讨论了社会心理、社会环境因素对农户亲环境行为的影响,且已有许多理论和模型来分析农民的亲环境行为,但对农户决策行为给出经济学分析并进行系统的实证检验的较少。在理性经济人的假设前提下,农户行为总是在权衡各种取舍后的决策结果,亲环境行为也不例外。在“熟人社会”的农村社区,人与人之间关系依赖于以“差序格局”的形式构建起人情、面子、关系网络,农户自觉践行亲环境行为的动机主要来源于农民的人情、面子的维护和对家庭声誉的关注。国外学者对于声誉、社会相互作用理论的研究最早起源于上世纪七八十年代。Becker运用经济学分析范式解释了家庭基于声誉偏好进行理性决策的过程。Kreps等首次将声誉引入正式的经济学模型和分析中,并第一个建立了标准的声誉模型。社会声誉对个人行为的规制作用越来越为大家所认识。

本文从微观农户的声誉诉求角度检视社会环境在激励农户亲环境行为中发挥的作用,构建纳入声誉的农户理性决策模型,理性分析社会资本和声誉对农民环境污染行为的规制作用,提出研究假说。并以农户家禽养殖污染物的处理行为为例,基于全国八省330户养殖户2012年的截面数据,构建计量经济模型进行实证检验。研究在以下几方面明显有别于现有文献:第一,从声誉诉求的视角阐释了社会环境规制激励农户亲环境行为的内在原因,有助于增加对亲环境行为的认识,也有助于理解农户践行亲环境等“利他主义”行为的动机;第二,构建了理论分析框架,分析了社会环境下声誉对农户污染行为的约束作用机制,为此类研究提供了理性分析思路,并利用家禽养殖户污染物实际处理行为的调查数据进行了实证分析,分析有理有据,说服力强。

2理论分析与研究假说

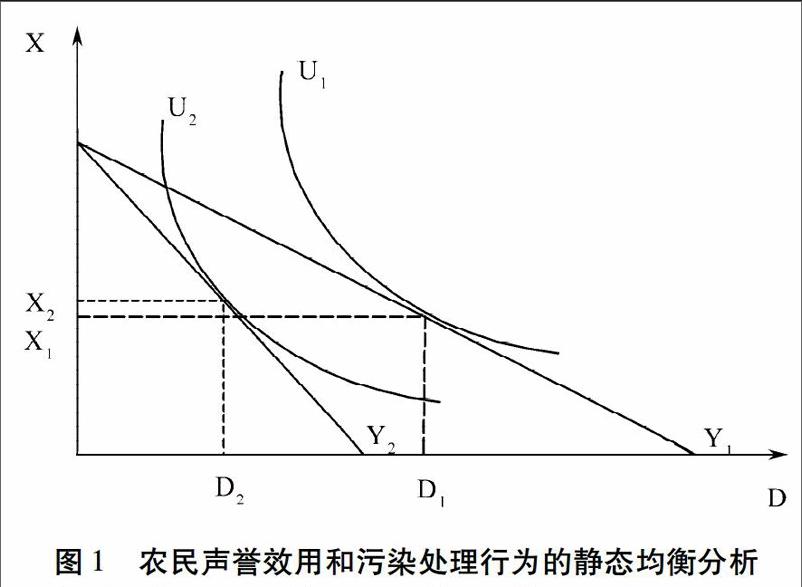

声誉是公众对某人或某物的总体评价,是归属于某人或某物的特征或特质,是行为主体的一种无形资本。由于农户对污染物的废弃行为具有很强的负外部性,对其个人声誉将带来损失。假设个人对行为进行决策时不仅是经济理性的,同时也是“社会理性”的,声誉的贬值会给行为主体造成损失。早在1976年美国经济学家Becker就在对个人行为决策的经济学分析中提出了“社会收入”的概念,并分析了声誉对家庭决策的影响。Becker提出的行为分析模型为本文的理论分析提供了基础。本文构建了一个将声誉纳入农户效用水平的农户污染处理行为理论模型以分析声誉诉求对农户污染物废弃行为的影响机制。

根据经典家庭行为理论,假设家庭对于各类商品和劳务的偏好是稳定的,且始终追求自身效用的最大化。若用X表示家庭不同市场产品和劳务的消费集,即Xi=[x1i,x2i,…,xju],而用Di表示i农户对污染处理的不努力即废弃行为,这种不努力行为同样被视为一种“闲暇商品”。“闲暇商品”,且对两者的偏好满足Cobb-Douglas函数,则家庭的效用函数可表示为:

Ui=Z(Xi,Di)=Xαi·Dβi (1)

i表示第i个家庭;U表示家庭的效用;Z表示效用U关于X和R的函数;α、β分别为参数。家庭i的目标是实现效用Ui的最大化。而在社会相互作用关系下,污染治理的不努力行为会对周围居民带来负的外部性,对i带来一定的社会声誉的损失。因此,考虑到社会声誉因素,i家庭的预算约束可表示为:

PxXi+PRDi=Si (2)

(2)式中Px表示i消费的产品和劳务的价格;PD表示社会声誉对i的价值;Si表示i的货币收入和社会环境对他的价值之和,称作i的“社会收入”。社会收入不仅保障着家庭的日常物质需求,而且维系着家庭在乡村这个熟人社会环境的声誉需求。Si外生于i自身支出分配的选择行为,只有社会环境中其他人的共同的选择行为才会对Si产生影響。在以(1)式为最大化目标函数、(2)式为约束条件的限制下,i达到效用最大化的均衡条件为:

(3)

根据(1)、(2)、(3)式解得农户畜禽污染物废弃行为的选择为:

(4)

根据(4)式可以得到;对D的斯拉茨基方程为:

(5)

综上,假定i关心他人对自己的看法,这意味着i的行为决策依赖于周围邻居乃至村里其他成员的福利。声誉效用正是以社会关系结构为纽带对行为主体产生激励作用,一方面,家庭在采取行动时会受到其所置身的社会环境因素的影响,另一方面,家庭进行行为决策时一般需要遵循相关的“社会标准”。基于上述理论分析,本文提出如下假说:声誉诉求对农户污染行为存在抑制作用。即声誉诉求可以激励农户的亲环境行为。

3实证分析:以家禽养殖污染物处理为例

3.1数据来源与描述分析

本文数据来源于中国科学院2013年对全国8个省份的大规模实地调研。调查采用了多阶段随机抽样方法,先综合考虑经济发展水平和地理区位选择了山东、吉林、陕西、浙江、河南、甘肃、湖南、四川8个省作为样本省份。随后在每个样本省、每个样本县和每个样本乡镇,都以农民人均纯收入为指标采用分层抽样法分别抽取了样本县、样本乡镇和样本村。每个样本村庄则采用等距抽样法随机选择12户农户进行入户调研。调研最后一共获得了8省25县50乡镇100个行政村的1 213户样本农户的微观调查数据。本文分析样本是其中养殖家禽的农户。

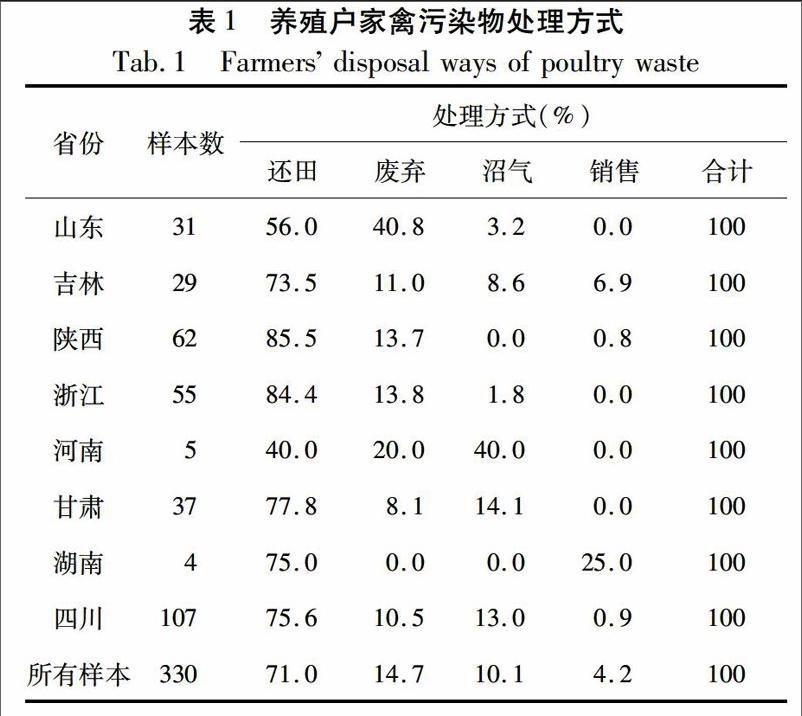

3.1.1养殖户家禽污染物处理方式

表1统计分析了样本地区养殖户家禽养殖污染物的处理方式,主要包括还田、制沼气、销售、废弃四种方式。目前来看,还田依然是主要方式,样本户平均还田比例为76.8%。各省之间存在较大差异。河南和湖南两省由于样本量较小,不直接进行比较。从其他六个省我们可以发现,陕西和浙江省家禽粪便还田比例最高,分别为85.5%和84.4%;甘肃、四川两省家禽粪便废弃比例最低(8.1%和10.5%),且这两省通过沼气处理的比例最高(14.1%和13.0%);而山东省废弃比例最高(40.8%),达其他各省平均的3.5倍之多。这样的地区间差异或与各地区的经济条件和社会环境等因素均存在着一定关系。

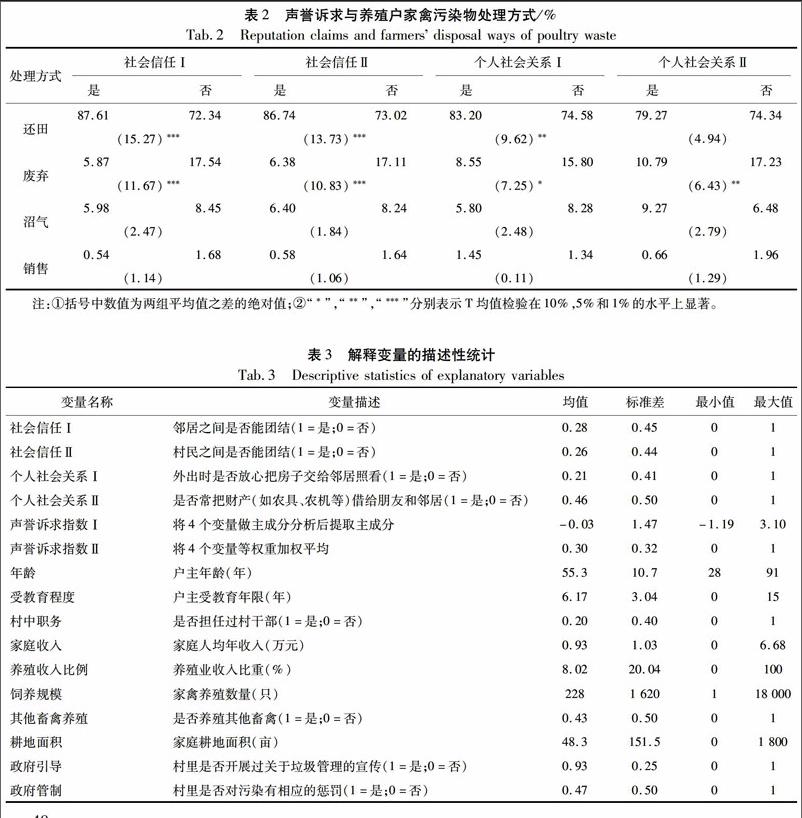

3.1.2声誉诉求与养殖户家禽污染物处理行为

个人声誉损失的强弱往往来自于社会环境施与的压力和约束,当外界社会环境约束越高,个人违反社会准则和契约所带来的声誉损失也就越强,社会秩序也因此而建立起来。本文利用以下4个关于养殖户对所在村庄社会信任和个人社会关系认知的问题来构建反应养殖户对和谐社会关系和声誉关注程度的指标,以此来测度养殖户个人声誉诉求的重要性。这4个问题具体分别为:

(1)社会信任I:如果村里发生了某些突发情况,例如大规模的病虫害或旱涝等自然灾害,你认为邻居之间将会很团结,都会相互帮助度过难关,你是否同意这一说法?答案:1=是;0=否;

(2)社会信任Ⅱ:如果村里发生了某些突发情况,例如大规模的病虫害或旱涝等自然灾害,你认为村民之间将会很团结,都会相互帮助度过难关,你是否同意这一说法?答案:1=是;0=否;

(3)个人社会关系Ⅰ:外出时,你是否放心把房子交给邻居照看?答案:1=是;0=否;

(4)个人社会关系Ⅱ:你是否常把财产(如农具、农机等)借给朋友和邻居?答案:1=是;0=否。

表2比较了上述4个问题测度的个人声誉维护诉求程度高低与养殖户家禽污染处理行为的相关关系。为了清楚地比较声誉维护诉求程度不同的养殖户养殖污染处理行为的不同,我们把样本农户按照每个问题回答答案的不同分成两组,然后分别对两组样本户污染物处理行为的差别进行均值差t检验,据此来判断不同声誉维护诉求度下,养殖户各种污染处理方式所占比例之间的差异是否显著。

统计检验结果表明,声誉诉求较高的养殖户对家禽粪便进行还田处理的比例更高。在问题1、2、3测度声誉诉求程度的情况下,声誉诉求不同的两组养殖户对家禽废弃物进行还田的比例均存在显著差异。反观养殖户对于家禽污染物废弃的情况可以得到一致的结论。在4个问题测度声誉维护诉求程度的情况下,声誉诉求程度不同的两组养殖户将污染物废弃的比例差异均在10%及以上的显著水平下通过检验。声誉诉求与养殖户家禽污染物废弃比例存在着负相关关系,声誉维护诉求程度越高的养殖户,污染物废弃的比例越低。相比于还田和废弃比例,农户把家禽污染物用于沼气生产或销售的比例较少,且声誉诉求程度不同组的行为差异在统计上也不能看到有显著的差异。从逻辑上讲,养殖户将畜禽末端污染物用于沼气生产或销售两种用途受其他外部因素的影响较大,与养殖户声誉诉求相关性并不大。

3.2计量经济模型与实证分析结果

描述性统计分析显示养殖户对声誉维护的关注程度对养殖户家禽污染物废弃行为存在一定的负向作用,但对本文理论分析部分提出的声誉诉求对养殖户畜禽养殖污染物的废弃行为存在抑制作用这一研究假说更为严格的检验需要借助计量经济模型分析。

3.2.1计量经济模型

本文主要考察养殖户畜禽粪便的废弃处理行为,因此以养殖户畜禽粪便是否废弃处理作为被解释变量。由于该变量是取值为0和1的二元选择变量,采用线性概率模型用最小二乘法估计模型参数存在瑕疵,因此,本文选用Probit二值响应模型。模型简化形式如下:

(6)

模型(6)中,i表示第i个养殖户,T是表示养殖户家禽粪便是否废弃的虚拟变量,取值为1表示该养殖户采取家禽粪便直接废弃的处理方式,取值为0则表示该养殖户采用其他方式处理家禽粪便。α、β、γ是待估计的参数,ε是扰动项。关键解释变量R表示养殖户对声誉维护诉求程度的强弱。Xij表示一组控制变量,表示其他可能影响养殖户污染处理行为的因素,包括养殖户户主的年龄、受教育程度、是否为村干部等个人特征,家庭人均耕地面积、养殖规模、人均收入、养殖业收入所占比例等家庭经济特征、相关政策环境因素,包括村里是否开展过关于垃圾管理的宣传、村里是否对污染有相应的处罚措施。此外,为了控制各省的异质性,模型(6)中还控制了省级虚拟变量。

为了检验估计结果的稳健性,模型(6)中关键解释变量,即养殖户对声誉维护诉求程度用了6个变量来分别测度。①分别直接用前述4个关于养殖户所在村庄社会关系和谐程度和养殖自身社会信任程度的问题直接测度并进行参数估计和假设检验;②对上述4个问题对应的变量通过主成分分析提取一个最主要的成分作为测度养殖户声誉维护诉求度的指标。经检验4个指标的KMO检验值为0.67,且在1%的置信水平下通过了Baaleu球体检验,表明4个指标之间存在较强的相关性,适合做因子分析或主成分分析;③直接用4个变量构建一个可加性的养殖户声誉维护诉求度的指标。由于4个变量都已标准化到0-1之间,每个变量可以视为一项得分,可将其进行等权重加总再取平均得到一个指数。本文进行计量经济模型估计将用到的关键解释变量和控制变量的相关解释和简单统计如表3所示。

3.2.2实证分析结果

表4是对模型(6)的参数估计和检验结果。从6套估计结果可以看到,声誉诉求对养殖户畜禽污染处理行为的作用较为稳定。养殖户对声誉维护的诉求程度对其畜禽污染废弃行为有负向作用且其中5个变量通过了显著性检验。可见,计量经济分析结果验证了本文的假说,即声誉诉求对农户污染物废弃行为存在一定的抑制作用。即平均意义上,控制其他因素一样的情况下,养殖户对声誉诉求程度越高,在处理家禽污染物时会更少地选择直接废弃,而是选择负外部性程度相对较小的还田、转化为沼气或者是销售等亲环境的处理方式。除了“外出时是否放心把房子交给邻居照看”这一变量未能得到显著结果外,其他无论是用“与邻居间是否团结”、“与村民间是否团结”和“是否经常把农机具借给他人”三个问题单独衡量养殖户声誉诉求,还是用4个变量进行主成分分析提取的主成分或等权重平均值,估计的参数结果均一致为负且显著拒绝了零假设。参数估计结果的高度一致性表明了模型参数估计结果具有较高的稳健性。

政府的宣传和引导(村中是否开展过垃圾管理的宣传)对养殖户家禽养殖污染物废弃行为存在显著的负向作用,而政府管制(村中是否对污染有相应的惩罚)这一变量对养殖户家禽污染物是否废弃的影响不显著。总体上,村中对环境保护宣传力度越强,家庭耕地面积越大,养殖户越倾向于将家禽污染物进行合理利用而不是选择废弃。具体来说,政府宣传变量在6个模型估计中均为负且在10%及以上的水平下显著,说明对养殖户的宣传和教育对养殖户环境保护意识具有一定的提升作用。政府管制措施未见显著影响,这也证明了政府在农村环境污染的监督与管理中长期失效的局面,即便村庄中有关于污染的惩罚措施,但是实际执行往往很差。政府管理制度的失效会在长期的重復博弈中渐渐流于形式,难以对农户污染行为进行有效规制。

另外,养殖户家庭耕地家庭耕地面积在模型参数估计结果也为负,统计检验均在5%的水平下显著,且在6个估计中得到一致的结果。主要原因在于,还田是目前养殖户对家禽污染物处理的主要处理方式,拥有耕地是养殖户还田的前提条件。家庭耕地面积的多少关系着养殖户对种植业收入的关心程度,家庭耕地面积越多的养殖户越有将畜禽养殖粪便进行还田的积极性,采取直接废弃行为的概率也越低。

4结论与启示

本文从微观农户的声誉诉求角度,解释了社会环境约束下农户亲环境行为决策的理性动机,并以家禽养殖户污染物处理行为为例进行了实证分析,且理论和实证均得到了一致的结论。研究结果表明:①声誉诉求对农户亲环境行为存在显著的正向激励作用,农户对社会声誉重视程度越高,受社会环境的约束力越强,其选择以积极方式处理污染物的动机越强;②政府引导对养殖户污染物废弃的抑制作用显著,而政府管制措施却未表现出显著影响。农村内源性面源污染具有污染源小而散、污染面广而多的特点,政府“自上而下”的治理模式发挥的作用不尽如人意,需要更多地依赖村民之间的相互监督。农村“熟人社会”关系带来的农户声誉的关注对其污染行为存在强有力的规制作用。政府在农村公共环境管理制度制定中应更多地考虑到农村内部关系的作用,通过引导和宣传强化农民环境保护的社会责任意识和荣辱意识,营造农民自觉践行亲环境的良好氛围,诱致农村社会环境自主治理制度的形成,从源头上有效控制污染的产生。

本文的研究结论不仅有助于我们理解在“熟人社会”的农村社区内,农户亲环境行为动机和方式选择,同时也为如何更好地进行乡村公共环境、公共事务治理提供了理论和实证依据。农户对环境的自觉维护行为来自于一种社会契约的规范,反映了其对社会规范、社会准则的自觉维护。社区中人与人之间的交往往往不是单次博弈,而是处在一个长期的重复博弈环境中。个人声誉效用越高,其对声誉关注程度越高,违反社会准则的成本也就越高,其遵守社会规范、自我约束污染物废弃行为的激励越强。可见,“熟人社会”的农村社区治理中存在社区成员参与到公共产品自主供给的激励机制。社区治理的有效实现,不仅要靠完善的制度管理,加强媒体舆论的引导和社会教育,强化声誉效用、社会责任和公共事务参与意识也可成为社区公共治理相关法律和制度建设的重要补充。

(编辑:田红)