情趣与真理

2017-05-13王洪岳

王洪岳

摘要:在中国近代开端即明代中晚期的文人艺术家那里,情趣(意趣)艺术观达到了高峰,它继承了自魏晋以来借艺术表达艺术家个人情趣或意趣的观念;直到20世纪初,这种状况才发生了根本性的变化,即现代艺术观开始以启蒙精神为核心的真理追求为艺术的目的。而西方近代艺术思想一直承续着自哲学家柏拉图以来就以真理(理念、理式)为最高目标的艺术观念,甚至到加德默尔《真理与方法》的问世,依然坚持以真理追求为艺术的最高目标;自18世纪起,西方出现了对这一思想的反叛思潮,自康德“游戏说”始,最后由贝尔转向了艺术的有意味的形式(个人趣味、情趣)至上主义。总体来看,两者相向而行,逆向演变,分野明显。两者也有殊途同归之处,那就是对于生存或存在的看重与表达。

关键词:艺术观念;情趣;真理;启蒙;有意味的形式

本文所说的近代,在中国是自晚明以来的时期。按照美学家周来祥的观点,中国自晚明时期就进入了近代时期,那个时期具备近代的条件,即资本主义经济和社会生活在中国的东南沿海地区得到了很大的发展,文化艺术也相应地具备了与这种经济和社会生活相协调的条件。①因此,中国的近代艺术也就是从那个时期开始的。这样看来,中国的近代就在时间上和欧洲的近代较为接近了。

一

中国近代艺术的基本观念无论是笔者曾经认为的审丑,抑或周来祥所认为的崇高,都是从艺术表现的美学范畴或类型角度去讨论的。我们这里所要探讨的问题是近代中西方艺术观念的演变及其成因。所以,从更内在的基本精神或价值追求来看,中国的艺术观念至明代的中晚期依然秉持了自魏晋以来的“情趣”之路。钟嵘在《诗品序》中说:“五言居文词之要,是众作之有滋味者也。……使味之者无极,闻之者动心,是诗之至也。”诗乃“吟咏性情”之作。陆机《文赋》提出:“诗缘情而绮靡。”刘勰在《文心雕龙》中提出:“情者文之經”,“情往似赠,兴来如答”。这些魏晋南北朝时期的文论家们都主张文学(艺术)要重视情感的表现,并要尽量使之富有情趣和滋味,能够把诗人的真性情充分表达出来。性情和趣味结合就形成了人的情趣,如果再配以意念或思想就构成了意趣,这是中古文人的审美指向或境界,而且这与一般民众的世俗生活关系并不密切,主要是在文人士大夫阶层的日常生活中盛行这种充满了艺术化气息的氛围。鲁迅先生在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中所欣赏的魏晋风度主要体现在当时文人的诗文、仙道、酒色和才气等方面,这些方面其实是中古至晚清文人情趣的表现,他们对于自然山水的流连、欣赏、描摹,无非是其个人才情和兴趣的表现。魏晋画论在“要法规则”的基础性特点之外,更强调“神韵”境界:谢赫在《古画品录》中倡导“气韵生动”且将之抬到“首位性”的高度;顾恺之在《论画》《魏晋胜流画赞》《画云台山记》中提出“以神写形”、“传神写照,正在阿堵中”、“迁想妙得”等绘画理论观点;宗炳在《画山水序》开首即论画之“神韵”之美;王微在《叙画》中论山水画之意境也是以“神明”(“神韵”)为审美宗旨,“以图画非止艺行,成当与《易》象同体;而工篆隶者,自以书巧为高。欲其并辩藻绘,核其攸同。夫言绘画者,竞求容势而已。且古人之作画也,非以案城域,辨方州,标镇阜,划浸流。本乎形者融灵,而动变者心也”。这就是以神韵、情致为最高的法则,大千世界、社会百态的形式的准确是作为基础而存在的。参见王峰秀:《探研“魏晋”画论要法规则“基础性”与“神韵”境界在辩证过程彰显中古绘画审美特性》,载《南京艺术学院学报》(美术与设计),2016年第4期。自南北朝讫唐宋,书画理论大致仍然强调以丑怪为审美特征的情趣观。

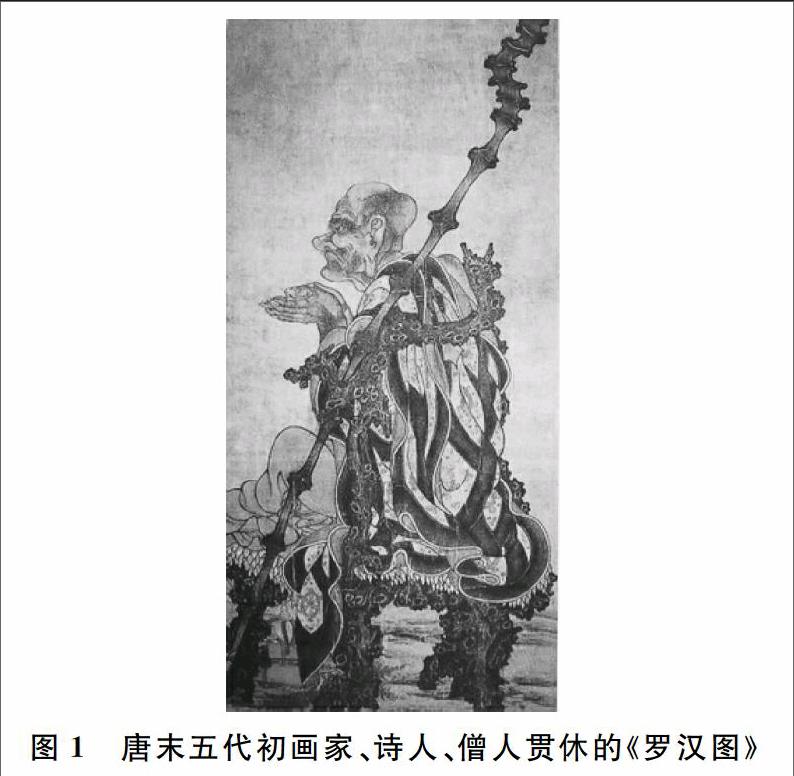

唐末五代初画家、诗人、僧人贯休,擅书,工画,书比怀素,画比阎立本。所绘罗汉真容,悉是梵相,粗眉大眼,丰颊高鼻,形象古怪丑陋,似乎《庄子》中的丑怪但德高行崇的人物跃然纸上。《十六罗汉图》相传为其所作(见图1)。而传为五代末宋初的画家石恪的《二祖调心图》表现慧可、丰干二位禅宗祖师调心师禅时的景象。慧可为禅宗二祖。画卷中,他双足交叉趺坐,以胳膊支肘托腮。另一幅画丰干伏于温驯如猫的老虎背上。前者“静”,后者“酣”。画法有水墨与工笔结合的效果,面部手足用工笔画法,衣纹均以粗笔画成。画作以强劲飞动和不经意的逸笔表现出高僧微妙深邃的禅境。其笔意纵逸苍劲,刻意违反既有技法,人物不合尺度比例,形状怪异(见图2)。这一宗教画面打破了传统的画法,但又在继承传统中营造出创新的旨趣。

及至中晚明时期,逐奇求怪的审美风尚依然可以从情趣(意趣)出发去探讨。明清之交是中国社会进入新一轮大转换的时期,同时也是文人雅士的艺术旨趣面临重大考验的时期。然而,中国古代文人在漫长的儒道释三家文化相互渗透下而养成的审美旨趣却是根深蒂固的,这就是以表达个人情趣为最高和最终的旨归。换言之,通过艺术来维持内心的平衡、宣泄内心的郁闷、表达自己的艺术旨趣和个人情怀,大致成为中国近世文人艺术家的精神追求。宋代严羽标举“兴趣”说,认为它是一种“羚羊挂角无迹可求”的兴味,就是追求一种意趣。这种追求在晚明清初的易代时期体现得尤为明显。即使在这个风云变幻、改朝换代的时期,近世文人们也依然没有找到或建立起能够冲出专制迷雾、走出封建藩篱、享受自由的方式或路径。如以陈洪绶、八大山人、扬州八怪等为代表的明清画坛一脉,已经充分意识到了存在之黑暗,但他们无一能够走出这种令人绝望的境地。因此,他们只好在怪异、丑陋的审美意境中流连。陈洪绶的《观音罗汉图》《晞发图》《陶渊明故事图》等作品,体现的是一个老态龙钟、心理疲惫、以怪为美的封建末世文人的怪诞审美意向。八大山人(朱耷)的《鱼图》《枯枝乌鸦图》等作品,表达了一个皇族遗老遗少的愤世之情、无望之思、无奈之举,他已经深刻体验到了当时那个文化氛围和制度与其追求自由个性的格格不入,那些怒目睁眼、似乎要飞起来的鱼,枯木、老藤、昏鸦、怪石,无不体现出他的这种心态。看不到一丝希望的八大山人只好退守到一己的世界,在怪异风格的书画中曲折地表达出这种无望乃至绝望的心态(见图3)。从历史的角度看,八大山人这种怪异的艺术风格达到了中国古代文人艺术家所能探察的心灵的最深处。然而,他们的艺术追求与普遍性的真理几乎没有关系,而仅仅是一个时代文人墨客悲苦无告心理的表现而已。

书法上的以丑怪为美与绘画的追求基本上是一致的。到了五代之后,有书家开始抛弃周正圆润、符合法度、以和谐为美的创作之路,而往往采取以怪、拙、丑、陋为美的路数。晚明清初的书法家傅山不但主张“宁拙毋巧,宁丑勿媚”的书学观点,而且身体力行,通过自己的创作实践而把这种书法美学加以彰显。其书法风格充满了醉态怪异、放诞颓唐之气,不讲求法度,充分表达了他那种复杂立体、渴望自由、又无处宣泄的精神世界(见图4)。这近乎变态的艺术观念和艺术思维的背后是经历了大起大落的波折和心灵冲击的产物。由是观之,这种醉态怪异表达的是其苦闷彷徨的心境,是避祸心态下个人情趣的一种曲折反映。

这种美学风尚至少从五代宋初开始,尤其是经过明中后期的过渡发展而达到了它的极致。前述几位书画家的艺术观念和作品就显示出这种美学样态,体现了中古以来中国文人艺术家丰富复杂的心理世界和审美情趣,即不是通过艺术的创造来实现对客观真理的发现和认识。这种艺术观和美学观不是对外在事物的比例、对称、和谐等物理形式美的观察与把握,而是以艺术家自己的心智、意念、个性爱好等为出发点和归宿;换言之,就是以心理真实来传达艺术家的知、情、意,而尤以情趣、意趣为上。因此,造就了中国古代艺术(以山水画、山水诗尤其书法为代表)的写意性特征,而非对客观事物逼真的描摹和刻画的外在物理真实,也由此可以进一步认识到:那种刻意描摹事物外在形态的工笔画,和写意画(一般说的国画)相比,仅仅居于次要地位的原因。

求奇逐怪、写意朦胧的书画艺术风尚到了晚清的龚自珍为之一变,在晚清腐败政治无暇顾及的领域和地方,文人士大夫寻到了一丝自由的气息。就在这种专制的夹缝中,龚自珍力倡冲破“万马齐喑究可哀”的变态、压抑、窒息的文化氛围,坚决主张摈弃以怪丑、病态、晦涩为美的审美风尚。经过了几个世纪悲苦变态、以丑怪为美的艺术延展方向,终于在鸦片战争前后得到了一定程度的扭转。最后在康梁变法维新、辛亥革命特别是五四新文化运动中,写实主义开始得到重视和张扬。

二

自柏拉图艺术作为理式(理念)的“影子的影子”、“同理式隔了三层”的学说开始,西方艺术理论就深刻地打上了艺术与真理亦步亦趋的关系。艺术要为“理想国”的建立奉上自己的祭品,即不能张扬和刺激人们的情欲,否则就要被驱逐出去;而是应当为理想国的道德建设力所能及地做出自己的贡献。罗马艺术观念深受柏拉图思想的影响,以至于其代表性艺术匍匐在政治权力之下,成为其实现自己政治抱负的辩论术、演讲术的修辞学。中世纪艺术更是匍匐在宗教的权威之下,只能从上帝那里找到自己存在的依据,只能表达上帝及其所代表的真理和道德。以宗教画为代表的中世纪艺术以恐怖、丑陋、怪诞等风格来表达卑微的信众对上帝的无限尊崇和信仰,否则就会陷入无边无际的黑暗的恐怖的深渊(见图5)。

从另一方面讲,基督教信仰深刻地影响和塑造了西方人的世界观、价值观和人生观,基督教上帝成为西方人的道德的来源。而且在柏拉图等古希腊哲学家的理论引导下,其理性精神经过普洛丁和奥古斯丁而深入中世纪人们的心理结构当中。西方的艺术观念还面临着自古希腊时期就存在的两个争论,即“人是万物的尺度”还是“神是万物的尺度”,到了中世纪终于有了一个彻底的解决,也就是后者而非前者才是世界万物的尺度、来源。上帝信仰的观念是如此深刻和强大,从而所塑造的西方人的精神结构中就被注入了先验的、普世的、普遍的世界的观念,这个世界超越于世俗世界。从此,西方理性就建立在了双重根基之上:希腊哲学理性(包含罗马法的理性精神)和希伯来(基督教)宗教信仰所建立起来的上帝理性。因此,这个时期的艺术要传达出这一理念,如此才是和真理挂上钩;否则就是低级的、不入流的。这个关于人和神哪一个为万物尺度的争论,虽然在中世纪神占了上风,但是存在于西方人思维中的人神何为尺度之辨,一直没有真正停息。中世纪宗教式微之后,立刻关于人的价值、人是万物尺度的讨论又重新高涨。这就是文艺复兴时期的艺术与真理关系的基本背景。

从文艺复兴开始的西方近代社会,其宽容程度高于同时代的中国。因此,其艺术观念开放而与世俗人生、政治、信仰紧密结合在一起。在禁欲主义的中世纪走出来的人们尤其是那些文人士大夫们,他们发现和继承了亚里士多德关于事物形式之美也就是事物本身之美的理论,并将其发扬光大。如果说中世纪后期以丑陋的耶稣受难形象为核心而塑造了一大批类似的人物形象,而这与中国中古艺术家所刻画的《庄子》中的丑怪人物的美学思想近似的话,那么,文艺复兴时期西方艺术家的审美理想则一变而为回归常识的正常人的思想意识,当然还由于反感于把耶稣受难无以复加地丑化表现,他们反其道而行之,往往选择那些体现了人类真正的基督教信望爱的真、善、美形象来加以表现。主要的主题就是歌颂上帝之爱,这不仅仅借助于丑陋的、奄奄一息的耶稣受难形象来表达,而且还转移到了圣母玛利亚以及她怀中抱着的婴幼儿时期的耶稣形象来体现(见图6)。这些圣母形象往往饱满、祥和、美丽、端庄、温婉,婴儿则圆润、满足、幸福、天真等。这样的形象大量出现,可以说表达了当时西方社会人们心目中的理想以及向上的活力,所以不乏爱和美,而且爱和美在此达到了统一。虽然属于古典主义,但是又吸收了现实主义的因素,因而能够引导人们向着光明、乐观的未来前行。

文艺复兴之后的新古典主义艺术则变得刻板、僵硬,没有了文艺复兴时期艺术的灵动和饱满,但是依然以表达事实或真理为鹄的。西方近代艺术呼唤着新的形式出现,于是浪漫主义应运而生,真正进入到与社会自由同步甚至超前的真理的化身一般的境界。欧仁·德洛克洛瓦的油画《自由女神引导人民》就表现了诸如经过艰苦的斗争和牺牲而获得自由的重大主题,更为重要的是“女神”形象显豁地出现于画作的中心位置,她手中的三色旗帜的蓝、白、红分别象征着自由、平等、博爱,这样重大的主题就与当时的浪漫主义艺术紧密结合在了一起(见图7)。

这种把真理(正义)追求同艺术创作密切结合的例子,在西方艺术史和思想史上比比皆是。张之沧教授在《艺术与真理》一书中指出:艺术与自由、艺术与道德问题不可分开来看待。他还专列一章《艺术与真理》,专门论及“艺术是真理的载体形式”,并提出了通过艺术实现真理的途径。而且他举的例子都是西方近代之前的绘画、雕塑、音乐等,诸如法国画家L.J.大卫的《马拉之死》(见图8),俄国画家列宾的《伏尔加纤夫》(见图9)。张之沧:《艺术与真理》,上海:上海人民出版社,1999年,第190204页。画出杰作《格尔尼卡》的现代西班牙画家毕加索认为:“你以为艺术家是什么,一個低能儿?如果他是一个画家,那就只有一双眼睛;如果是音乐家,只有一对耳朵;一个诗人,只有一具心琴;一个拳击家,只有一身肌肉吗?恰恰相反,艺术家同时也是一个政治人物。……绘画并不是为了装饰住宅而创作的,它是抵抗和打击敌人的一个武器。” 转引自朱伯雄:《世界美术名作鉴赏辞典》,杭州:浙江文艺出版社,1991年,第894页。

郝文杰在《艺术的真理空间》一书中,对海德格尔与中外艺术思想进行了较为深入的论证。海德格尔认为,艺术和科学一样,是对真理的呈现,具体是让创作者和接受者都处于敞开(敞亮)的境地,从而揭开物的被遮蔽状态,使存在得以彰显。因此,艺术就与真理紧密联系在了一起。郝文杰:《艺术的真理空间》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2010年,《前言》。艺术和真理的关系不是赤裸裸地呈现的,而是依靠创作主体和接受主体的情感、主体化、理性与感性的统一、自由与道德的统一、认知和表达的统一等多维度、多元化方式而呈现出来的。正如马克思所说的,伟大艺术所追求的不是席勒化,而应是莎士比亚式,即饱满的形象和情感的自然而然的流露,而不是概念的堆砌和观念直接灌输。这是浪漫主义和现实主义的艺术观。

然而,近代以来直到当代,西方艺术出现了如黑格尔所预言的式微,甚至出现了艺术消亡论,其体现就是概念艺术、抽象艺术、行为艺术等不断被推出,原本艺术本身所应该具有的形象性、情感性、模糊性、神秘性、韵味性等被逐渐淡化,以至放弃。这也带来了一系列新的问题:急于把艺术同真理或理念嫁接,然而适得其反,艺术在当代真的成了概念的赤裸裸的传声筒。所以,才有了“艺术消亡说”、“艺术死亡说”等。

20世纪德国哲学家加德默尔正是在整个西方哲学尤其是德国哲学传统中,创建了阐释学哲学,其代表作《真理与方法》在自然科学独霸人类社会的前提下,承续德国人文学科的反思传统,探讨了诸如语言、艺术、历史、法律、宗教等所具有的通达真理的途径/方法。在该著中,加德默尔在胡塞尔、海德格尔等现象学和存在主义理论的基础上,把作为此在的人的存在与人类既有精神遗产紧密结合起来,把对自己所置身的历史的理解和解释作为此在的前提和条件。在这个意义上,作为人文领域的艺术就是通达人的此在诗意建构的重要场域,也是更加完满地认识此在的重要途径(方法)。他不但从哲学的高度抑制住了艺术在当代西方一路下滑的趋势,而且对艺术在当代社会、哲学和存在中的地位进行了重新阐释。其背后依然是将艺术与人的存在(此在)之真理联系起来的思路,所谓“以子之矛攻子之盾”,用真理的武器攻击非议艺术真理的学说和观点。加德默尔的“真理与方法”的阐释学探索不但从哲学上扭转了人文学科下滑的趋势,而且这也可视为关于“艺术与真理”的总结性表述。它把艺术与真理的关系进行了一种新的诠释学的阐释,试图使艺术、真理与人的存在重新弥合起来。

三

中西艺术观念在近代发生了一种有趣的现象,这就是双方艺术观念的逆向演变。中国近代艺术开始由情趣、意趣至上的追求转向了载道和追求存在本真(真理)之路,而西方则由艺术的真理性诉求,开始转向了趣味(情趣)、有意味的形式的表达。

中国古代、近代、现代和当代艺术走了一条以艺术家个人情趣或意趣至上、再到让艺术承担起载道的启蒙主义重担、最终抵达了让艺术传达艺术家对存在之真理的揭示之路。自康梁维新变法经孙中山革命再到五四新文化运动,中国的艺术观念发生了一个逆转:正如梁启超所言,文艺尤其是近代兼有文人和通俗两面性的小说,可以起到新民、新国之功能,与之一脉相承的是鲁迅提出的“立人”思想。这种转型有两条路径:其一,古代文以载道、文以明道思想的近代版,只不过它所指向的内容发生了重大变化,即由古代的皇权之道(文学艺术乃“经国之大业,不朽之盛事”)转向了新民、立人之道。其二,由古代的情趣(意趣)转向了启蒙之路。这种追求如果除去20世纪中叶那段不正常的时光,艺术法则和艺术创作回到古典主义和伪浪漫主义之外,到了新时期及当下时代,中国先锋艺术家秉持了一种敏锐的家国情怀掩盖下对存在真相的热衷,依然留存有艺术乃真理之再现或表现的意味。支宇认为:“‘真理是中国20世纪现代性文艺思想与批评理论的关键性术语。无论是革命现实主义批评还是审美浪漫主义批评,它们都以‘真理持有者自居。在形形色色的意识形态话语中,艺术是‘真理在‘再现,只有真实再现‘真理的艺术品

才具有存在的价值。”支宇:《开启“后形而上学”艺术之思:真理、命运与自由》,见《中外文化与文论》第20辑,2011年。那些年轻的艺术家们往往用集体表象来表达自身对造成表象的背后隐秘原因的探寻兴趣。自20世纪80年代经90年代到新世纪之初,他们创造的丰富的怪异的作品和形象,所透露出的是先锋艺术家们从历史和现实所积淀的种种复杂感受结合体的产物。

上面这组作品中的形象糅合了中国传统的龙头和20世纪50至70年代穿着中山服的人的躯体,红、黄、绿的颜色则表征了那个洗脑之后狂热而幼稚的“文革”年代。20世纪末叶的那些先锋实验艺术包括实验话剧、先锋诗歌、各种流派的绘画、书法、雕塑……,在打破传统表现形式的同时,也极力通过杂糅、拼贴、并置、戏仿、反讽等手法来营构一种逼近生存/存在真相的艺术形式(见图10)。这种艺术形式表达了当代中国艺术有一种将哲学、诗学和艺术相融合的趋势。

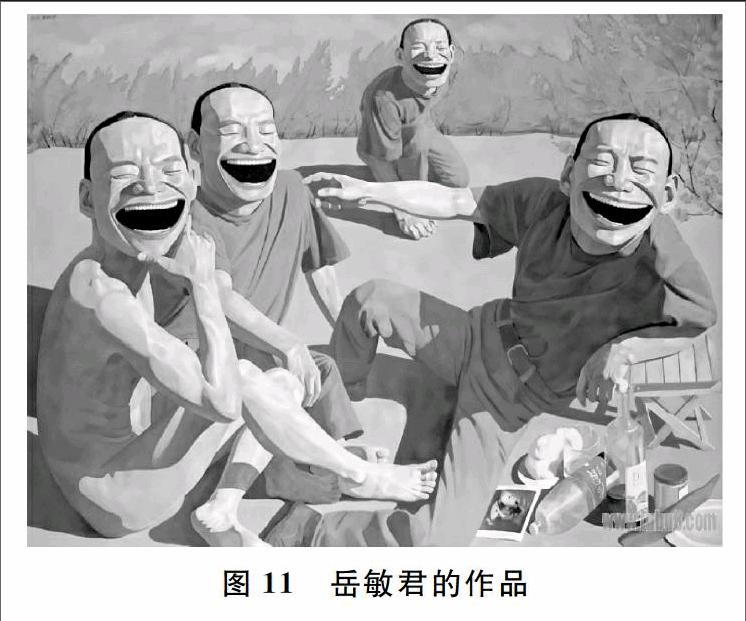

当代画家岳敏君的作品最显著的标志,是紧闭双眼张大嘴笑的年轻男人们。在有趣与无聊、单调重复中显示/暗示一种生存的样态,并体现出某种哲学的意蕴。这是对于曾经的历史或存在的一种概括和提炼,然而以夸张、波普的形式显现出来,虽然带有某种意念或主观情感的意图,但毕竟反映出了存在的某种令人震惊的愚弄之后佯装的潇洒或轻松,这其实是在揭去画皮,展露真相,表达真实,探索存在之真理的艺术努力(见图11)。

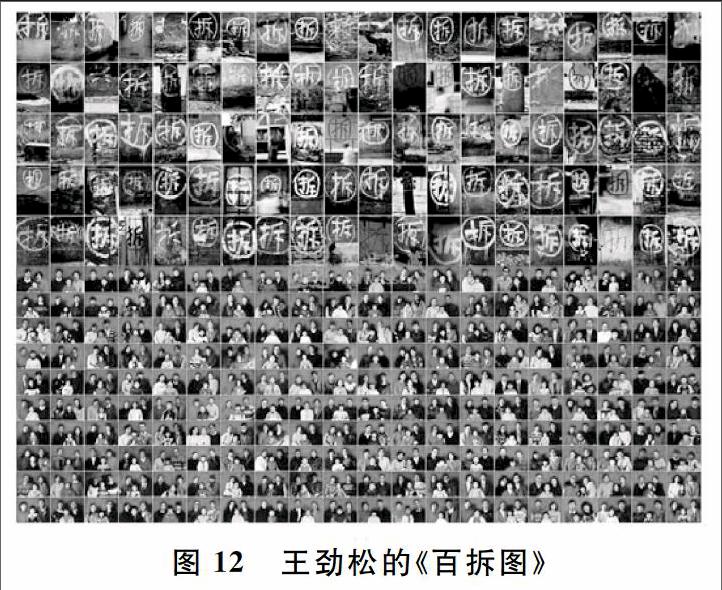

王劲松的《百拆图》通过混合的视觉(摄影)组合而表达了一种强烈的意识,这种意识有对强拆中所造成的美好家庭的破坏,上边的各种涂满了“拆”字的照片组合与下边的不同的三口之家的合影组合,构成了对照,上边的画面黑暗而混乱,下边的画面以红为底色,充满温馨的家庭之感(见图12)。但两相组合起来又构成了当代中国的一幅幅混合乃至混乱的境况。的确,“将一个普通的汉字‘拆转化為具有时代意义和社会感触的符号。以这种粗鄙、霸道、野蛮的书写方式隐喻式地把观众带入一个震惊、刺激且颇具压迫感的境地。拆,无论就建筑这种物质的角度,还是就思想领域而言,它都是中国近百年的主旋律。”冯时:《中国当代影像之“混合”图像研究》,南京航空航天大学硕士学位论文,2014年,第17页。

西方近现代艺术观念从对真理的怀疑和颠覆开始,彻底进入了游戏境地,而不是以游戏的规则、尺度、规律来制约艺术本身。“真理成了游戏的对象。”李倍雷:《盘点后现代主义与中国后现代艺术》,载《美术》,2004年第8期。正如德里达所言:“没有真理自身,只有真理的放纵,它是为了我,关于我的真理,多元的真理。”转引自刘放桐等编著:《新编现代西方哲学》,北京:人民出版社,2000年,第638页。颠覆了真理之后,西方艺术就走入了一个追求“有意味的形式”的时期。克莱夫·贝尔(Clive Bell)提出“美”是“有意味的形式”(significant form),而不是理念或真理,成了艺术最高的追求。这是一种形式主义的艺术观,但又不是如有的学者认为的那样是纯形式主义的,而是强调了“有意味”这一个现代艺术和审美活动的前提。这里的意味不是原先那种理念或启蒙,而是关乎人接受艺术作品时的感受,也就是美感或某种其他的感受。他指出:“艺术品中必定存在着某种特性,离开它,艺术品就不能作为艺术品而存在;……在各个不同的作品中,线条、色彩的关系和组合,这些给人们以审美感受的形式,我们称之为有意味的形式。”[英]克莱夫·贝尔:《艺术》,北京:中国文联出版公司,1986年,第4页。这里,贝尔有意味的形式观是对琐屑、无聊、平庸的现实生活的超越,同时也是对于写实主义艺术观的超越。在淡化或忽视功利性的写实派的方面,它和中国近代的艺术情趣观,可谓殊途同归。细究之,这个“有意味的形式”接近于中国近代的“情趣”,不过还是带有西方艺术家基于其最早发轫的亚里士多德形式美学的烙印,是基于艺术对于外在世界(物理世界)的观照而来的“有意味的”“形式”,而非中国表现艺术家个人情怀或“情趣”的艺术观。中国的“情趣”艺术观不注重艺术的外在形式,而重在艺术所表达的艺术家的个人情怀与旨趣。然而,无论是张扬新的“游戏观”,还是提倡“有意味的形式”,都远离了艺术表达/表现真理的艺术观。

在21世纪之初,艺术理论家高名潞在南京艺术学院的一次演讲中还特别推崇美国的概念艺术,而近十年后,他发明了一个“意派”理论。在“意派:一个颠覆再现的理论”的会议主题演讲中,高名潞指出:“中国古代艺术讲究‘外师造化、内得心源,中国艺术的‘理、识、形三者融合升华为美学意境。文脉传承对中国艺术家影响深远,意派(Chinese Yi School)不同于西方的二元对立模式,它是理(principle)、识(concept)、形(likeness)(人、物、场)三者融合的艺术。”他同时指出,所谓“意派”即可用“东方现代派”来指称。这是一种可以与“物派”理论相颉颃的一种中国式的理论。高名潞:《2009年1月意派理论研讨会》(20090722),http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ef4c8690100dumw.html。这一理论动向值得我们重视。如果说高名潞的“意派”理论是对中国近代以来“情趣”“意趣”艺术观的继承与发展,那么,贝尔的“有意味的形式”理论就是对西方以探究外在世界形式之“物派”理论的升华和发展。如果仔細推究,则会发现,“意派”理论无意当中与“有意味的形式”有某种理论的内在关联性,即都注重“意”在当代艺术理论中的地位。前者之“意”在于以“心意”颠覆再现理论,后者之“意”在于以“形之意味”颠覆描摹再现理论,两者均将理论的锋芒对准了再现理论的靶子。其背后的思路是强调艺术对于人的生存或存在的介入或表达,既要通过艺术来表达个人的情怀或情趣,又要借此传达更具有普适性的价值观,只不过这种价值观不是以绝对真理的方式呈现出来,而是表达相对性的真理。存在主义(生存主义)艺术观正是这样一种艺术观。存在主义者们对于此在的触及是相当深入和独特的。

正是中国和西方艺术及其观念在多重的否定与肯定的演变中,到当代才产生出诸如高名潞的“意派”理论和克莱夫·贝尔的“有意味的形式”理论。正如高名潞所提出的“东方现代派”这一概念,如果同“西方现代派”互相借鉴和融合,就会出现世界艺术及其观念的巨大的转变和广阔的愿景。因为两者在表达社会、人性尤其是存在方面,可谓殊途同归。如此,方能迎接和回应这个日益复杂的全球化、电子化、虚拟化、网络化的时代对艺术及其理论的挑战和吁请。