系统功能语言学视角下现代汉语问句的语气类型研究

2017-05-10姚银燕陈晓燕

姚银燕,陈晓燕

(1.广东外语外贸大学 英语教育学院, 广东 广州 510006;2.华南师范大学 外国语言文化学院, 广东 广州 510631)

系统功能语言学视角下现代汉语问句的语气类型研究

姚银燕1,陈晓燕2

(1.广东外语外贸大学 英语教育学院, 广东 广州 510006;2.华南师范大学 外国语言文化学院, 广东 广州 510631)

本文在系统功能语言学的统一框架下,以语义为基础,建立现代汉语问句的语气类型系统网络。问句实现“信息交流”和“动作提议”两大语气类型,信息类语气包括寻求、给予和核实等子系统,提议类语气主要包括命令、建议、请求和提供。本文重点讨论了体现各类别语气意义的汉语句法和词法的独特形式。最后,探讨了各语气类型在访谈类语篇这一特定语域里的概率,也检验了基于语义的问句语气类型系统网络在语篇分析中的可操作性。

系统功能语言学;现代汉语;问句;语气

1.0 引言

现代汉语的语法研究里,疑问句是四大句类之一,其余三大句类为陈述、祈使和感叹句。国内的主流观点基本把语气作为句类的划分标准,语气等同于功能,句类是基于句子表达用途或语用目的的功能概念(邢福义,1997;范晓,1998;邵敬敏,2007;徐春阳、刘纶鑫,2008;黄伯荣、李炜,2012等)。疑问句是按功能分出的句类,对疑问句内部,汉语语法界却多按结构形式特点划分为是非问、特指问、选择问和正反问。徐杰(1999:23)曾指出:“这里有问题。……结构上完全一样的(疑问)句式也可以用来表达非疑问的意义。”如:

① 你把窗户门关上好不好?(邢福义《汉语语法学》)

② 你这两下子谁不知道呢?(徐春阳、刘纶鑫《现代汉语》)

③ 你就不能将就我一回吗?(北京大学CCL语料库)

④ 你在拍作业片,对吧?(同上)

以上各例按形式标准均为疑问句,其中①为正反问,②为特指问,③④为是非问,但就功能而言,它们并非表达向对方询问获取未知信息的疑问语气,如①③是祈使意义,②是肯定判断,④是寻求确认。该矛盾表面上由句类和疑问句子类的分类标准不一致造成,根源却是语气分类和句子分类混在了一起。而且正如赵春利、石定栩(2011:493)指出,汉语语法学界的主流观点认为“语气与句子类型之间有着整齐的一一对应”。齐沪扬(2002:19)认为,“句子的分类可以从语气的角度考虑,这当然是没有问题的,有问题的是反过来又将句子的类别作为语气分类的依据,这样做就不合适了”。实际上,疑问语气用疑问句表达,问句却可以表达多种语气,语气也不限于陈述、疑问、祈使和感叹四种。

汉语语法界除按结构特征分类,也根据交际功能,把疑问句的特殊功能用法分为反问句、设问句、回声问和附加问四种(邵敬敏,2007),但这四种问句类型并未囊括问句的所有功能。汤廷池(1981)认为如果疑问句的功用限于发问而不一定要涉及请求,那么疑问句可以是要求回答的征讯问句和不要求回答的非征讯问句,如熟虑句、推测句、修辞问句等。虽然他对上述各类问句进行了较详尽的探讨,但未涉及疑问句的请求功能。事实上,汉语学界对问句表陈述和祈使的功能一般置于修辞和语用学里研究,对问句功能的研究被割裂成语法、修辞和语用三大块,“最大的不足就是缺乏理论的概括性”(徐盛桓,1999:3)。

本文拟在系统功能语法的统一框架下,以语义为基础,建立现代汉语问句①的语气类型系统网络,既包括以语义特征为基础的语气分类,又包括形式层的句法体现。目前汉语语法界从不同的理论背景如传统语法、结构主义语法、转换生成语法和认知语法出发对汉语疑问句作了精细的描写和解释,本文旨在运用系统功能语法提供另一种视角的解读,也为在系统功能语言学的框架下更深入和更方便地研究汉语语篇的人际意义提供借鉴。本文的语料未加出处者均摘自北京大学CCL现代汉语语料库。

2.0 系统功能语法界对语气和疑问语气的研究

系统功能语言学对语气系统网络的研究目前主要有两个范式:悉尼语法从形式出发及加的夫语法从语义出发的研究。这两种语法“都是从韩礼德20世纪50年代的阶和范畴语法发展起来的系统功能语言学”(黄国文、何伟、廖楚燕,2008:32),但它们对语气系统网络的描述并不一致,语气网络的语义化是加的夫语法对悉尼语法的扩展(Fawcett,2008)。此节在回顾两种语法对语气系统网络描述的基础上,指出其不足。

2.1 悉尼语法对语气和疑问语气的研究:从形式出发

悉尼语法的语气是词汇语法层面的概念,Halliday(2008:593)指出,“语气的语法系统体现了言语功能的语义系统”。小句的言语功能有“提供”、“声明”、“命令”和“问题”四种;一般情况下,体现“问题”这一言语功能的是疑问语气,属直陈语气范畴,用于求取信息。疑问语气也可体现“提供”的言语功能,用于给予货物和劳务(Halliday,1994/2008)。由于语气和言语功能并非一一对应,Halliday(1994/2008)提出了语气隐喻的概念把言语功能体现模式的变体加以统之。

悉尼语法的语气研究注重语言在交际中的作用,言语功能与语言形式之间是体现关系。但Martin(1992)指出,Halliday的语气系统并未从层次上区分语法和意义,语法和语义之间的层次界限模糊。Fawcett(2009)则认为,Halliday的语气系统网络并未朝语义方向发展,而是将传统语法的概念以系统网络的形式整合到一起,运用该网络中有限选择项对小句所做的分析通常不是系统功能语言学本应提供的功能分析。由此,从形式出发的语气系统网络与系统功能语言学“建立功能语义学和‘意义系统’,实现对意义的普遍描写”(黄国文,2010:26)的最终目的并不相符。

Halliday & McDonald(2004)曾对汉语进行过系统功能类型学的研究,在关于语气的研究里,疑问语气区分特指疑问和是非疑问。是非疑问分为有倾向性的(biased)和无倾向性的(unbiased)两类,前者又细分为“吗”问句和陈述问句,后者又称“A-不-A”类型。Li(2007)在此基础上,对汉语疑问语气系统的分类进行了细化,有倾向性是非疑问根据极性进一步划分为四小类:肯定/否定语气词问句、肯定/否定陈述形式问句。该研究的不足在于,其分类与传统语法的分类差别不大,“陈述形式问句”、“语气词问句”等形式标签不利于直接从人际功能角度对小句进行深入的分析;其次,该系统也有进一步精密化的空间,选择问句在疑问语气系统的地位值得探讨,且各语气类型的体现方式仍可细化。

2.2 加的夫语法的语气网络:从语义出发

与悉尼语法不同,加的夫语法的语气系统网络从语义出发,系统网络中的特征为语义特征,语气系统网络处于语义层,句法体现处于形式层,语义单位和句法单位通过体现规则紧密联系起来。“该语气网络,用韩礼德的话说,被一直‘推进’到了意义层面” (Fawcett,2009:37)。该系统网络包括两大类意义,第一类意义在给予、索取和确认关于“事件”的信息时赋予发话者和受话者某种交际角色;第二类意义涉及在提议动作类“事件”时发话者和受话者角色的分配(Fawcett,2009)。Hasan & Cloran(1990)、Hasan(1992)也曾为研究儿童语言发展构建了详尽的语义化语气描述框架,但相对而言,Fawcett(2009)的语气网络实现了意义层和形式层的对应,既有体现特征,也有说明最终特征的例子,因而更能直接说明语篇中语言的功能。

Fawcett(2009)的语气网络在形式层面主要考虑句法结构,但认为在解释结构所表达的意义时,还要考虑体现小句成分的词,然而,他并没有进一步阐述,这也是该语气网络的不足之一。Martin(1992)从语篇角度解释语气作为对话中意义协商资源时指出,由于语法和言语功能间并不是简单的一一对应关系,要决定言语功能还得考虑三个因素:1)能把提议和命题明显区分开来的索引标记,如“please、kindly、all right、okay、thank-you”等;2)上下文(co-text),或为索引标记,或为概率、频率、义务和意愿的不同值表达;3)语境,包括语场、语旨、语式、语类和意识形态等。也就是说,除语气结构,还要考虑上述三个因素,才能决定语篇语义,这对建立以语义为基础的语气系统网络有一定的借鉴作用。无疑,Fawcett(2009)将语气系统网络朝语义方向又前推了一步,但由于英汉语言的差异,该语气网络并不能直接运用于汉语的分析。汉语是一种分析性语言,其语气不是由主语和限定成分的出现与否和配列体现,而是有其句法和词法上的独特形式。

3.0 现代汉语问句的语气类型

Fawcett(2009)的语气类型系统网络是整体的框架,在该研究的基础上,我们将针对具体的语气类型即疑问语气,建立基于语义的现代汉语问句的语气系统。我们认为现代汉语问句主要实现“信息交流”和“动作提议”两大语气类型,在体现方式上除句法结构外,还充分考虑索引标记、上下文(co-text)等,语境因素则因语篇而异,将在探讨特定语域时加以考虑。

3.1 “信息交流”类语气

3.1.1问句实现的“信息交流”语气意义

现代汉语问句主要实现信息寻求语气,包括通过询问获取未知信息,及寻求对信息的确认。除此外,问句也实现信息给予、信息核实等多种语气。

未知信息寻求与信息确认寻求的区别在于发问人是否在发问前对答案有预设。根据发话者试图从受话者处寻求的未知信息种类,可分为是非、新内容和内容选择寻求。是非寻求根据发话者所询问的信息是否带有极性的倾向性进一步分为有倾向性及无倾向性两种。新内容寻求是希望获得小句中有关某个成分的新信息。内容选择寻求是提出两个或两个以上的选择项,让受话者从中进行选择。信息确认寻求语气是指发话者“突然意识到自己之前认为有效的信息可能并非有效,尽管发话者希望它是有效的,因此请求受话者给予证实的情况”(Fawcett,2009:44)。

信息给予语气一般由陈述形式的小句体现,但问句形式也可实现信息给予语气,主要由传统的反问句和带附加问句的陈述小句体现。由此,信息给予语气可进一步划分为反诘类和附加确认寻求类。前者发话者以问句的形式提供信息,其语义特征是表否定及无疑而问。但问句是否为反诘,很多时候需要结合语境因素,我们在此只考虑根据句法结构、索引标记和上下文能确定的反问句;后者的目的在于发话者要求受话者对陈述小句的信息给予确认。

信息核实语气的目的在于核实信息,并通常情况下带有发话者的主观态度,特别是对信息的惊讶、质疑和挑战意味。这类语气与信息确认寻求语气的区别在于,后者对于所征询的信息发问者处于疑信之间,而前者则基本持怀疑态度。

3.1.2“信息交流”语气意义的体现方式

传统上,能区分汉语疑问语气子类型的典型标记分别有:①句末语气词“吗”;②A-不-A谓语结构;③特指疑问词(词组);④连词“还是”;⑤语调。在以语义为基础的系统网络里,这些标记未能构成语气体现形式的全部,也不能把各类别的“信息交流”语气意义区分开来。除上述五种标记,还应该把小句中的语气副词、情态动词、“啊、吧”等句末语气词及极性因素考虑在内。

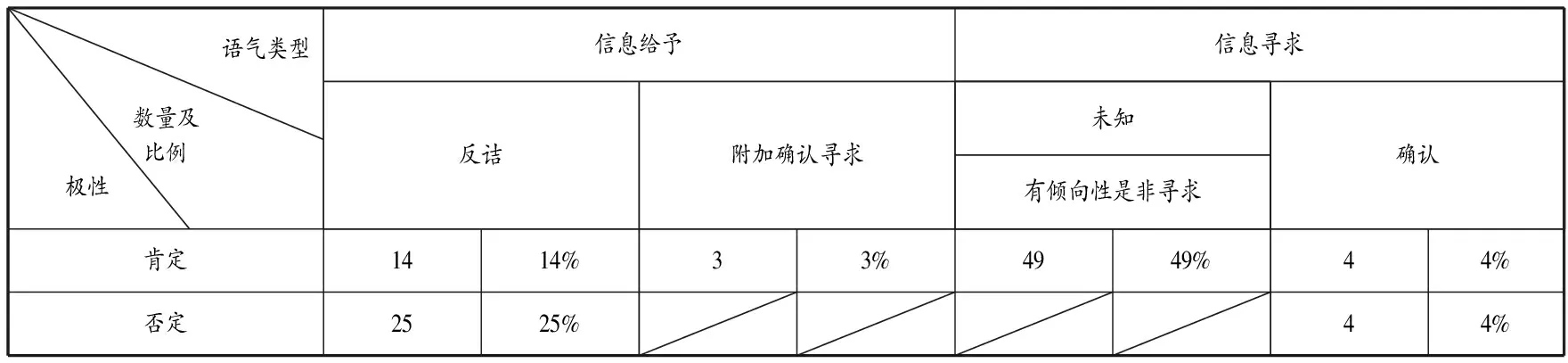

陈述小句带句末语气词“吗”(简称“吗”问句)是有倾向性是非寻求语气的主要体现形式,但并非“吗”问句都属于该语气,按抽样原则,考察100句从北京大学CCL语料库抽取的“吗”问句,结果如表1所示。“吗”问句表达的有倾向性是非寻求语气所占的比例最大,为49%,除此之外,还存在其他几种情况:1)当“吗”与“不(是)”、“没(有)”等否定词连用构成否定问句时,一种情况是反诘类语气,如“这难道不是典型的自欺欺人吗?”,这种情况下一般跟“难道、岂、能、会、肯”以及“就、还、也、又、正”等连用加强语气,该比例达到25%。另一种情况是确认寻求,如“借贷消费不道德吗?”,该比例较小,为4%;这一类反诘类和确认寻求类的区别在于,后者陈述小句部分的极性保持不变,转化为附加问的形式,语义不变,期待回答,如“借贷消费不道德,是吗?”,而前者则不能作此形式变化且不期待回答;2)当肯定性“吗”问句中出现“(还)能、好、岂、V得起、好意思”等表强调时,一般为反诘类信息给予语气,如“你还能装下去吗?”,该比例为14%;出现“莫非、难道”等时,也可为信息确认寻求,如“莫非还要借钱吗?”,该比例为4%;3)当“吗”出现在附加问句时,如“那次你是去希望小学里做了一天的老师,是吗?”,这类结构的语气是“附加确认寻求的信息给予”。我们考察的100个例句中,虽无带否定“不是吗”的信息给予,但检索语料库,此类也存在,例如“那将是一条轰动的新闻,不是吗?”。除此外,“吗”问句也能表达“提议”类语气意义,这将在下一节详述。

表1 “吗”问句的信息交流语气类型及数量比例

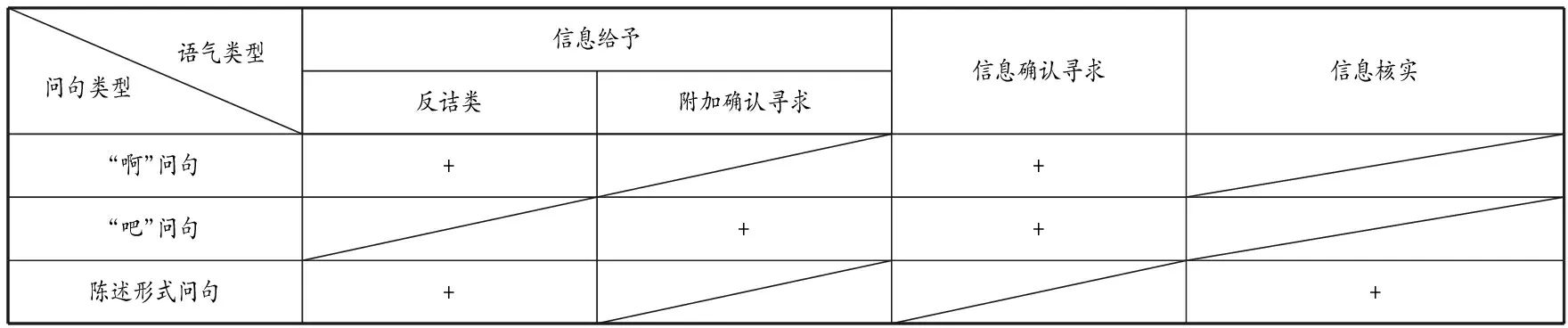

除“吗”问句,传统语法认为,陈述小句加句末语气词“啊”(简称“啊”问句)和“吧”(简称“吧”问句)形式的问句(语气词“啊”和“吧”并非疑问语气的专属语气词)以及不带句末语气词的陈述形式问句(简称“陈述形式问句”)均属于是非疑问语气的体现形式,但我们认为这三种形式体现的并非有倾向性是非寻求语气。徐晶凝(2008)认为用于传统是非问句的“啊”都是求证虚实,说话人已经有了预设,只是要求对方证实,带“啊”的是非问句,一般在说话人刚刚得知一个新信息的情况下使用;“吧”的语义则为说话人对语句内容作出弱传信式推量,并交由听话人确认。Halliday & McDonald(2004)把句末语气词归入评估(Assessment)的语法范畴,体现说话者对小句命题或提议的态度或卷入程度。杨才英(2009)具体地指出,在人际意义上,“啊、吧”具有半信半疑的中值情态,“啊”倾向于信,“吧”倾向于疑,“啊”还具有情感突出的评价意义。因此,我们把带“啊”和“吧”的传统是非问句归为信息确认寻求语气,两者的区别在于语气词所表达的附加人际意义不同。

除上述情形,“啊”问句还能体现反诘类信息给予语气,这与“吗”问句的第1)和2)种情况类似,但概率很小。至于“吧”问句,“根本不存在反问的语义基础,即使加上语调、重音,也无法转化为反问句”(邵敬敏,2013:5),但它用于附加问句“是吧、对吧”时,是附加确认寻求的信息给予。陈述形式问句通常是信息核实语气的句法体现,如“你老虎屁股也敢摸?”。邵敬敏(2012)认为该类问句最重要的特点是发问人对所涉及的话题是基本持怀疑态度的,而这种怀疑态度可以从最基本的怀疑、惊疑,到嘲讽、失望、不满,乃至于愤怒。该类问句添加“难道、岂、莫非”等副词时,可能为反诘类信息给予语气。“啊”问句、“吧”问句和陈述形式问句所体现的语气类型如表2所示:

表2 “啊”问句、“吧”问句和陈述形式问句所体现的语气类型

新内容寻求语气的体现特点是小句中存在名词性或副词性的疑问词(组),如“历史的创造者是谁?”。通常情况下,疑问词是疑问信息的焦点,但是疑问词也可以虚用,用于任指和虚指,邵敬敏(2013:7)认为“疑问代词虚用的问句,由于疑问代词并不承担疑问信息,所以,这类问句一定是反问句”,如“谁不嫌丢人?”,在这种情况下,是信息给予语气。

A-不-A谓语结构是体现无倾向性是非寻求的典型形式,Halliday & McDonald(2004)和Li(2007)对该句法体现有较详细的研究。当“是不是”、“对不对”、“懂不懂”等“A-不-A”结构置于陈述句后以附加问的形式出现时,其目的在于寻求对陈述句中信息的确认,为附加确认寻求的信息给予,如“这个时候是为了一个乐趣,是不是?”。

由连词“还是”连接的选择问句是内容选择寻求语气的典型体现形式。Li(2007)未把由“还是”连接的选择问句单独归类,给出的理由是可以把它看作包含两个或两个以上是非疑问的复合体,但我们认为该解释比较牵强,“还是”作为连词,只有当它用于连接两个小句时,选择问句才是一个小句复合体,当它用在名词词组、动词词组、形容词词组、副词词组等表延展联合关系,仍是一个小句,如下面几例:

⑤ 人生是一场短跑还是长跑?

⑥ 你是喜欢还是厌恶团队讨论或工作?

⑦ 它对社会起到的效应,是正面的还是负面的?

⑧ 在外地还是在老家病故的?

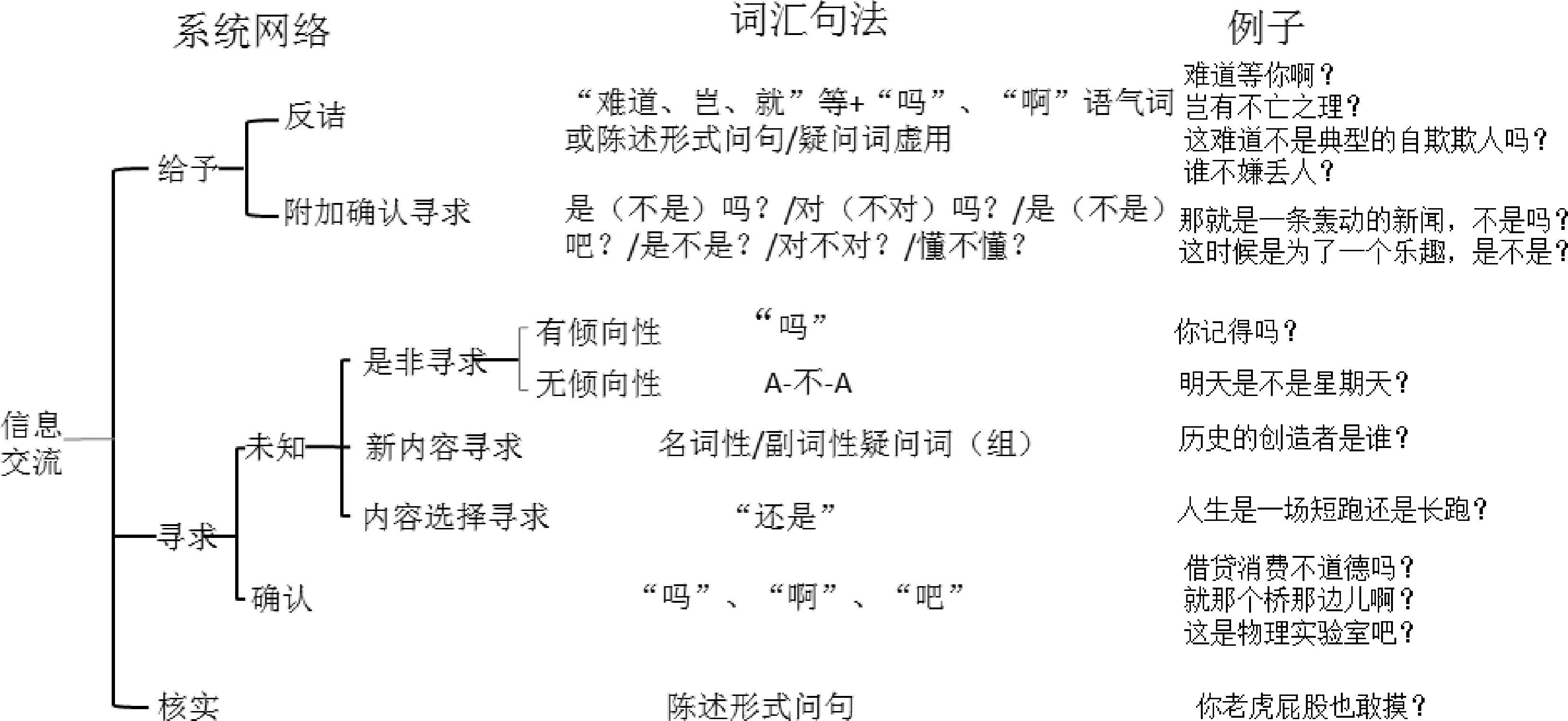

综上,我们所构建的现代汉语问句体现的“信息交流”语气意义及其体现形式如图1所示

图1 问句实现的“信息交流”语气系统网络

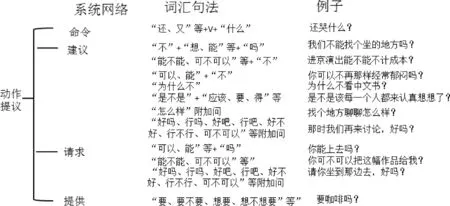

3.2 问句实现的“动作提议”类语气意义及其句法体现

Halliday(1994/2008)用“提议”来指小句在交换物品和服务中的语义功能,意义的归一性表现为做此事和不能做此事,介于两种可能性间的是不同程度的义务和意愿;命令句中,中介值代表不同程度的义务,提供句中,则表示不同程度的意愿,这些不同值的义务和意愿称为意态,它是表达提议的情态。Fawcett(2009)认为英语中发话者的“提议”可能针对三种动作:由受话者实施、由发话者实施及由两者共同实施动作,这些“提议”包括单纯的命令、请求和试探性的建议。通过对CCL语料库的检索和分析,我们发现,现代汉语中问句所实现的“动作提议”同样可针对上述三种动作,语气意义包括命令、建议、请求以及提供。同时,由于义务存在不同值,从命令到建议到请求存在语义的连续统,态度从强烈到委婉。命令由受话者实施动作,建议可由发话者实施动作、受话者实施动作或由发话者和受话者共同实施动作,请求可由发话者实施动作或由受话者实施动作,提供由发话者实施动作。

汉语动作提议类语气的词汇句法体现有其独特之处,与小句主语、谓语动词、极性、表意态的情态动词、句末语气词以及语调都有关系。

张德禄(2009:7)认为“(汉语)注重过程和行为,而情态动词是谓语动词的一部分,语气和情态之间的界限就不清楚了”。动作提议类语气的句法体现与表意态的情态密不可分,它们可出现在各语气意义的句子里。一般情况下,问句所表达的“动作提议”语气较祈使句委婉,但在某些情况下也可表示语气强烈的命令,与发话者的态度和语调紧密相关。黄伯荣(1984)认为“还哭什么?”、“又叫他做什么”等句子表命令,用疑问句的形式表示禁止,带有不满和责怪的感情色彩。把“动作提议”类小句的谓语结构、极性、情态、句末语气词、语调等都考虑在内,各语气意义的体现形式如图2所示。值得注意的是,句子出现附加问“好吗、行吗、可以吗、好不好、行不行”等时既可以表示请求,也可以表示建议,但表请求时一般是发话者实施动作或受话者实施动作,表建议时一般是两者共同实施动作,这也表明建议和请求之间有时并没有明确的界限,应以语境而定。

图2 问句实现的“动作提议”语气系统网络

4.0 问句的语气类型在访谈类语篇中的分布

系统语法是“盖然语法”(probabilistic grammar),不只有质的研究也有量的研究,Lemke(1984)相信,只有通过量的研究,语言作为动态的开放系统才能被进一步研究和了解。胡壮麟等(2005:20)认为“近似的或盖然的思想表明:要掌握不同形式项目的使用,便要更精确地区别语义与特定情景语境的关系”。在Fawcett(2009)的语气系统网络中,对语义特征进行了概率标注,他认为完整的语法中给出了各种语篇类型的概率,并且根据语域在三个变量方面(语式、语旨和技术性)的不同,这些概率又有变化。由于访谈类语篇问答结构较为明显,基于上节所建立的现代汉语问句实现的语气类型系统,我们考察了该类语篇中问句语气类型的分布,也检验基于语义的语气系统网络能否更有效地指导分析语篇中的人际意义,揭示主持人话语策略的运用及互动对话过程中主持人与嘉宾话语角色的定位。

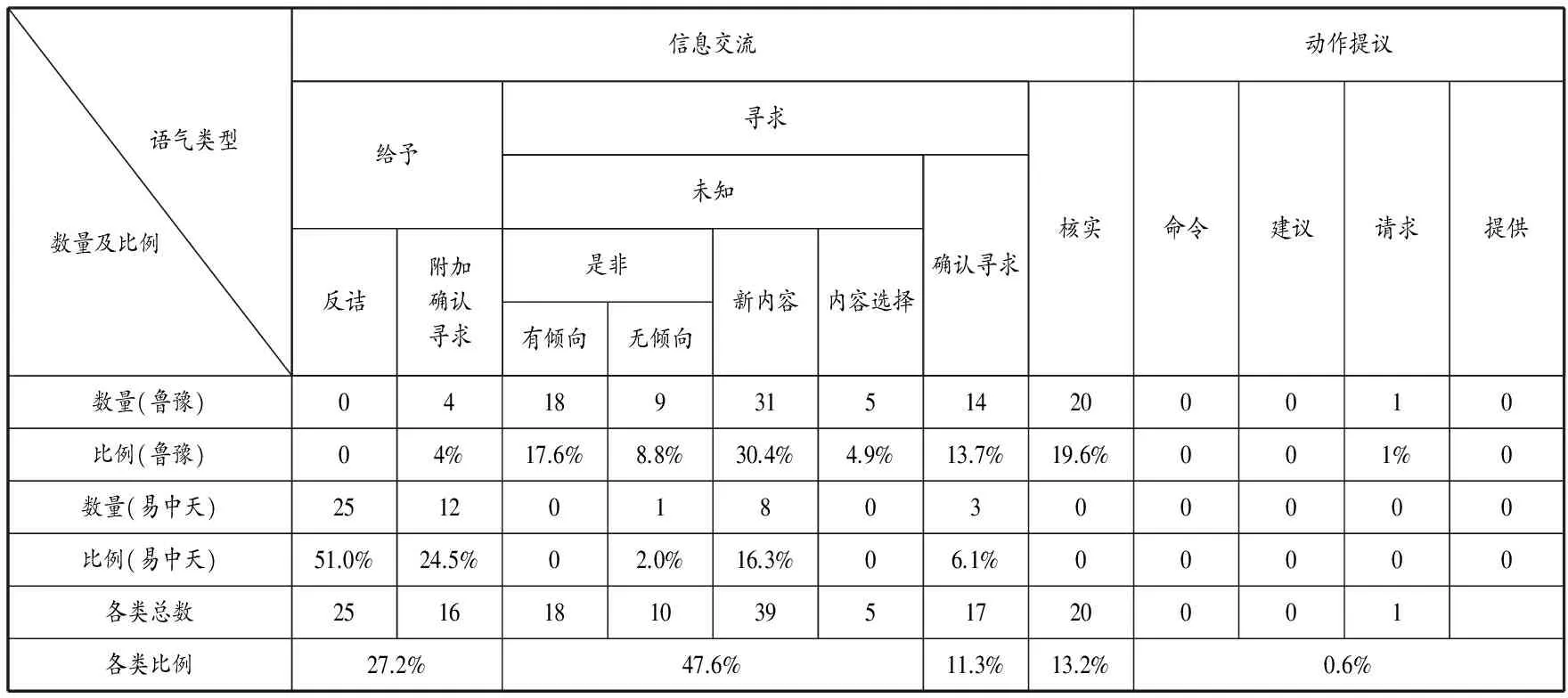

访谈类语篇是发生在访谈主持人与受邀访谈嘉宾之间的话语互动,以观众为话语目标,兼具职业话语和日常谈话特征的媒体话语。代树兰(2007:16)认为该类话语具有四个明显的特征:预先设定性、主持人的控制与权力、大众传播性及互动话语性。我们选取电视访谈节目的转写语料《人气·鲁豫有约》(2007)访谈录中对易中天的访谈部分进行分析,在总共125个话轮中,问句语气类型的统计结果如下:

表3 访谈类语篇问句语气类型的出现率

从表中可见,信息交流类语气占全部语气的99.4%,动作提议类语气仅有一例,为受话者实施动作的请求。信息交流类语气中寻求语气所占比例最高,为58.9%,其次为给予类,27.2%,再次为信息核实。在所有151个问句中,易中天的问句数量为49,占32%。按照汉语语法界的分析,这些问句从结构形式看均为疑问句,这样似乎易中天话语中问句的比例数量过高,不符合访谈类语篇中主持人提问,嘉宾回答的传统模式,因此还需结合语用和修辞进行分析。按悉尼语法,这些问句中特指问句、肯定性和否定性语气助词问句等分别占一定的比例,但是此分析并不能直接说明小句的功能,而且还要辅以语气隐喻的分析,才能解释易中天话语中问句比例高的现象。根据我们所建立的基于语义的问句语气系统对该访谈语篇进行分析(表3),可以对问句的功能一目了然,我们发现,易中天的问句中75.5%为信息给予类,如反诘“全是这个的话不成相声晚会了?”;6.1%为确认寻求,即发问人已经有了自己的判断,发问只是寻求确认,并非为寻求新信息,如“你不乐吗?”;新内容寻求占16.3%,但结合语境发现,这些问句易中天本人均作出了回答,也即自问自答,仅有的一句无倾向是非寻求问句也是出现在投射别人的话语里,因此易中天的问句以信息提供为主;鲁豫话语中问句数量为102,有7句针对观众,其余均针对嘉宾,充分与嘉宾形成互动,也关注场内观众,其中未知信息寻求类问句占61.7%,如“心里什么感觉?”,主要从嘉宾处获取信息,信息确认寻求类问句占13.7%,如“那您现场没有什么提词器之类的吧?”,带主持人的预判,信息核实类问句占19.6%,主要表达主持人的态度,如“愣了一下?”,后两类问句类型也是主持人深入话题的接话策略,主持人与嘉宾间形成合作。可见,整个访谈中,主持人和嘉宾的话语权力是不平等的,访谈在主持人的控制和引导下实现预先设定的访谈目标,形成主持人提问引出话题——嘉宾回答提供信息——主持人通过信息确认和信息核实引导和深入话题的互动合作的话语结构模式。

5.0 结论

汉语语法界虽对疑问句的研究有相当多的文献,但并未完全厘清语气与句子类型的关系。本文以现代汉语问句的语气类型为例,尝试在系统功能语法的统一框架下,建立基于语义的语气类型系统网络,并重点探讨体现各类别语气意义的汉语句法和词法的独特形式。

由于英汉语言的差异,运用悉尼语法和加的夫研究汉语均有其不足之处,本文构建了基于语义的现代汉语问句的语气系统,使语气成为语言中可供选择的语义范畴,词汇语法成为语言“意义潜势”的表达。现代汉语问句主要实现“信息交流”和“动作提议”两大语气类型,前者包括信息给予、信息寻求和信息核实等多种语气,后者包括命令、建议、请求以及提供。本文特别关注语气的体现方式,充分考虑小句中的索引标记和上下文(co-text)如语气副词、情态动词、“啊、吧”等句末语气词及极性因素对语义的影响。最后,通过对访谈类语篇的分析,既对问句各语气类型在特定语域里的概率有大概的认识,也检验了基于语义的问句语气类型系统网络在语篇分析中的可操作性。

注释:

① 本文把汉语语法界的是非、特指、选择和正反问句统称为“问句”,作为形式概念,它与“疑问句”的功能概念相区别。

[1] Fawcett, P. R.InvitationtoSystemicFunctionalLinguistics:TheCardiffGrammarasanExtensionandSimplificationofHalliday’sSystemicFunctionalGrammar(3rdedition) [M]. London: Equinox, 2008.

[2] Fawcett, P. R. A Semantic System Network for MOOD in English[A]. 张敬源,彭漪,何伟(编). 系统功能语言学前沿动态 第八届中国系统功能语言学学术活动周报告文集[C]. 北京:外语教学与研究出版社, 2009. 3-62.

[3] Halliday, M. A. K.AnIntroductiontoFunctionalGrammar(2ndedition)[M]. London: Arnold, 1994.

[4] Halliday, M. A. K.AnIntroductiontoFunctionalGrammar(3ndedition)[M]. 北京:外语教学与研究出版社 / London: Arnold, 2008.

[5] Halliday, M. A. K. & E. McDonald. Metafunctional profile of the grammar of Chinese[A]. In A. Caffarel, J. R. Martin & C. M. I. M. Matthiessen (eds.).LanguageTypology:AFunctionalPerspective[C]. Amsterdam: John Benjamins, 2004. 305-396.

[6] Hasan, R. & C. Cloran. A sociolinguistic interpretation of everyday talk between mothers and children[A]. In M. A. K. Hallidday, J. Gibbons & H. Nicholas (eds.).Learning,KeepingandUsingLanguage:SelectedPapersfromtheEighthWorldCongressofAppliedLinguistics[C]. Amsterdam: John Benjamins, 1990.67-99.

[7] Hasan, R. Meaning in sociolinguistic theory[A]. In K. Bolton & H. Kwok (eds.).SociolinguisticsToday:Internationalperspective[C]. London: Routledge and Kegan Paul, 1992.

[8] Lemke, J. L.SemioticsandEducation[M]. Toronto: Victoria University Press, 1984.

[9] Li, E. S. H.ASystemicFunctionalGrammarofChinese[M].London:Continuum, 2007.

[10] Martin, J. R.EnglishText:SystemandStructure[M]. Amsterdam: John Benjamins, 1992.

[11] 代树兰. 电视访谈话语研究[D]. 上海外国语大学博士论文,2007.

[12] 凤凰卫视《鲁豫有约》栏目组. 人气·鲁豫有约[C]. 北京:中国友谊出版公司,2007.

[13] 范晓. 汉语的句子类型[M]. 上海:书海出版社,1998.

[14] 黄伯荣. 陈述句、疑问句、祈使句、感叹句[M]. 上海:上海教育出版社,1984.

[15] 黄伯荣,李炜. 现代汉语(下册)[M]. 北京:北京大学出版社,2012.

[16] 胡壮麟,朱永生,张德禄,李战子. 系统功能语言学概论[M]. 北京:北京大学出版社,2005.

[17] 黄国文,何伟,廖楚燕. 系统功能语法入门:加的夫模式 [M]. 北京:北京大学出版社,2008.

[18] 黄国文. 对“胡-朱与Halliday访谈”的解读[J]. 中国外语,2010(6):25-30.

[19] 齐沪扬. 语气词与语气系统[M]. 合肥:安徽教育出版社,2002.

[20] 邵敬敏. 现代汉语通论(第2版)[M]. 上海:上海教育出版社,2007.

[21] 邵敬敏. 是非问内部类型的比较以及“疑惑”的细化[J]. 世界汉语教学,2012,(3):347-356.

[22] 邵敬敏. 疑问句的结构类型与反问句的转化关系研究[J]. 汉语学习,2013,(4):3-10.

[23] 汤廷池. 国语疑问句的研究[J]. 台湾师大学报,1981,(20):219-277.

[24] 邢福义. 汉语语法学[M]. 吉林:东北师范大学出版社,1997.

[25] 徐春阳,刘纶鑫. 现代汉语[M]. 北京:高等教育出版社,2008.

[26] 徐杰. 疑问范畴与疑问句式[J]. 语言研究,1999,(2):22-36.

[27] 徐晶凝. 现代汉语话语情态研究[M]. 北京:昆仑出版社,2008.

[28] 徐盛桓. 疑问句探询功能的迁移[J]. 中国语文,1999,(1):3-11.

[29] 杨才英. 论汉语语气词的人际意义[J]. 外国语文,2009,(12):26-32.

[30] 张德禄. 汉语语气系统的特点[J]. 外国语文,2009,(10):1-7.

[31] 赵春利,石定栩. 语气、情态与句子功能类型[J]. 外语教学与研究,2011,(4):483-500.

A Systemic Functional Approach to Modern Chinese MOOD Types Realized by Questions

YAO Yin-yan1, CHEN Xiao-yan2

(1.School of English and Education, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510006, China; 2.School of Foreign Studies, South China Normal University, Guangzhou 510631, China)

This paper, working within the framework of Systemic Functional Linguistics, proposes a semantic system network for MOOD realized by clauses traditionally known as questions in modern Chinese. Such network contains two areas of meanings: information exchange and proposal for action. The major types of “information exchange” include information seeker, information giver and information check. “Proposal for action” includes command,suggestion,request and offer. This paper puts emphasis on the discussions of the realization of these MOOD meanings in syntax and lexis, which are distinct to the grammar of Chinese. Finally, this paper explores the probabilities of various MOOD types realized by questions in the text-type of interview and testifies that an analysis of MOOD in terms of semantic features is more direct and insightful to interpret the interpersonal functions each clause serves.

Systemic Functional Linguistics; modern Chinese; questions; MOOD

10.16482/j.sdwy37-1026.2017-02-003

2016-04-27

本文为2014年教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:14YJC740105)、广东省哲学社会科学“十二五”规划项目(项目编号:GD13XWW21)及广东省教育厅育苗工程(人文社科)项目(项目编号:2013WYM_0020)的阶段性研究成果。

姚银燕(1981-),女,广东梅州人,副教授。研究方向:系统功能语言学、语篇分析。 陈晓燕(1981-),女,广东潮州人,讲师。研究方向:系统功能语言学、语篇分析、社会语言学。

H0

A

1002-2643(2017)02-0021-08