依托教材文本,介入经典阅读

2017-05-10樊俊民杨鸿雁

樊俊民 杨鸿雁

[摘要]“经典”是人生智慧的源头,是为人处世的准则,可以修身养性,通达事理。“经典”更是文化的根源所在,有了根源性的文化教养,很容易开发一个人的理性思维,滋养出深广的心胸和能力。“经典阅读”就是让学生读经典的书,给儿童精神成长,以正向引导,小学在人生的开启阶段,童蒙养正,需要中西方的文化經典滋养。“经典阅读进课堂的实践研究”是以经典阅读教学常态化应用为目的,把经典阅读落实到教师的教学常态中,体现在学生的的精神成长中。“单元整组教学,“以一带多”的经典阅读教学范式,就是以教材为支点,让经典阅读渐进性介入语文课堂,通过常态化教学实践研究,达成培养学生阅读兴趣,阅读习惯,启迪智慧的目标。

[关键词]本源文化 经典阅读 课程范式常态化

一、为什么要依托教材文本介入经典阅读

(一)阅读经典的意义

1.什么是经典

“典”在词典里的解释“被看作标准和规范的书籍”,也就是我们常说“重要的文献、典籍。“经典”是古今中外,各个知识领域中那些典范性、权威性的著作,是经过历史选择出来的“最有价值的书”。

“经典”是人生智慧的源头,是为人处世的准则,能够修身养性,通达事理。“经典”更是文化的根源所在,有了根源性的文化教养,很容易开发一个人的理性,而涵养出深广的心胸和能力。

2.小学生需要读经典

经典阅读的意义,本来不是一个需要反复论证的问题。当今市场经济,偏执的物质追求,不断收窄人的精神空间,再加上资讯的泛滥和网络的挤占,遂使其重要性不再像早先那样为人认知。尤其近几年,多种调查显示,国人的阅读率连续走低,从成人到孩子,许多人一年5本书都读不到,更不要说读经典了。

从公共场合,大街小巷,看到人群中的喧哗、攀比和争吵,看不到静静的读书;看到匆忙摁手机的低头族,看不到亲情的交流和微笑;看到热闹吃货摊位、繁荣的购物天堂、娱乐行业,从豪华店到小摊点,从奢侈品到平民款,星罗棋布,而图书馆、阅览室却少之胜少,即便有也是门可罗雀,就连路边的小报亭也因影响市容被拆除,阅读似乎离国人越来越远。当我们看到一个个冷漠的面孔,慨叹“什么人那,为点好处,脸都不要”的时候,不禁疑问,当年“一心只读圣贤书”的教导呢,“不为五斗米折腰”的气节呢,那个不霸气,不掠夺,不苟且,儒雅的中国人呢?这,与传统文明古国、礼仪之邦是那么不相符。

今年两会,李克强总理在政府工作报告中提出:“提供更多优秀文艺作品,倡倡导全民阅读,建设书香社会”。这是政府工作报告首次在社会建设的层面倡导“全民阅读”。

①经典阅读进课堂是群体文化引领的需要

主流文化是一个社会、一个时代受到倡导的、起着主要影响的文化。每个时期都有当时的主流文化,我国封建社会的主流文化是儒家文化,自汉武帝“罢黜百家,独尊儒学”,直到清末,历代帝王都是崇尚儒学。在西方,中世纪以来一直是以基督教文化为主流。我国现阶段正处在社会主义建设之中,国家提倡的是有中国特色的社会主义文化,这种文化无疑是主流文化。

面对文化传播渠道多样化和个性化的文化消费趋势,主流意识形态显得力不从心,难以应付,失去了定力和节制,只有到文化的本源里寻找那些哲人的智慧,从“四书”“五经”,乃至外国经典中寻找内心成长的教诲。儒释道精神,是老祖宗留下的宝贵精神财富,能够启迪智慧的头脑。

②经典阅读进课堂是学生精神成长的需要

小学阶段是一个人性格形成期,也是人生记忆的黄金期,大量的中、外国经典文化滋养,给孩子一生成长积蓄能量。“童蒙”需要“养正”,“正”在哪里?“正”在经典里。

人的成长需要食物,更需要阅读,否则,成长比例失调,20岁的身体,15岁的心理。当我们看到孩子们读图文、读漫画,对文字无趣、对经典无知的浅阅读状态,对生活漠然,对自然目盲,索然无味的不思考神态。当浅层化、碎片化、功利性阅读占据主导,尽管阅读量可能在增加,但阅读氛围却在日渐浅薄,让国人很难静下心来再去思考书中的要义,也很难有兴致去探索哲学的命题。(顾一娴:《让“书香”浸润社会须引导“全民阅读”》,齐鲁网)

“一个人的精神发育史就是阅读史,一个民族的精神境界取决于这个民族的阅读水平,一个没有阅读的学校就永远不可能有真正的教育。”(摘自朱永的《新阅读》)

③经典阅读进课堂是课程改革的需要

随着课程改革的需要,学生积累语言的贫乏,阻碍了表达和交流,在这个过程中,教师的表达和交流也因阅读积累的困乏而显现出来。课标中明确指出:“要重视培养学生广泛的阅读兴趣,扩大阅读面,增加阅读量,提高阅读的品位。提倡少做题,多读书,好读书,读好书,读整本的书。”“加强对课外阅读的指导,开展各种课外阅读活动,创造展示与交流的机会,营造人人爱读书的良好氛围。”

3.依托教材文本介入经典阅读

现在的语文教育,不开发学生的阅读潜能,不调动其阅读的兴趣,而是将一篇本无多大意义的课文讲来讲去,直讲得味同嚼蜡,学生阅读兴趣荡然无存;或者将一些浅而没有价值的作业让学生反复练习,直练得潜质尽失,学生成为完成作业的“容器”。耗时低效,孩子厌学,谈“学”色变,对学习产生一种心理恐惧,甚至这种心理障碍影响到终生对学习没了兴趣。

教材中涉及经典阅读部分,往往都是一句、两句话语,学生学习和积累很困难,理解起来也很容易断章取义。

我们的语文课堂教学,需要积蓄力量、厚积薄发,需要“海量阅读”,经典阅读。但是,更需要经典阅读的常态课堂,因为经典阅读不是校园文化的点睛之笔,不是为了迎接检查,建设“书香班级”、“家庭阅读”的应景之作,经典阅读进课堂需要的是常态反映,是师生精神成长的需要,是眼前看不到利益,却是每个人一生成长的必需。

那么,如何让经典阅读在语文课堂教学中呈现常态呢?

二、依托教材文本,介入经典阅读的教学范式

如果期待“经典进课堂常态呈现”,研究的经典阅读教学范式就应该是人人能做,人人会讲,能落地生根,才可能保证经典阅读在课堂里有生命力。就像老师们常说,“我不是王崧舟,没有‘诗意语文,不是孙双金,创造不了‘情智課堂”,是啊,怎样的教学形式才能深入教师的心?这是我们研究时首先考虑的问题。

《语文课程标准》《教材》是老师们最熟悉的,以教材为支点,让经典阅读渐进性介入语文课堂,老师会接受的。为此,我们进行了大量的课例研究和探讨,最终“单元整组教学,“以一带多”的经典阅读范式,被教师们认可。

(一)单元整组教学

“单元整组教学”就是以单元的一组(人教版教材,一组多为4篇课文)课文为教学单位,在前期学生自读(读通、初步读懂)的基础上,完成“浅阅读”(或者叫前期阅读,课题组这样称呼),然后老师根据学情,围绕单元主题,进行有侧重的阅读教学,余下的教学课时,再依据本单元的主题,渗透经典文本,进行经典阅读教学。

例如,阅读教学四年级上册第四单元,共有丰子恺的《白鹅》、叶·诺索夫的《白公鹅》、老舍的《猫》和《母鸡》4篇课文,本组课文主题是感受作家笔下栩栩如生的动物形象,有不同作家写相同动物,有同一作家写不同的动物。

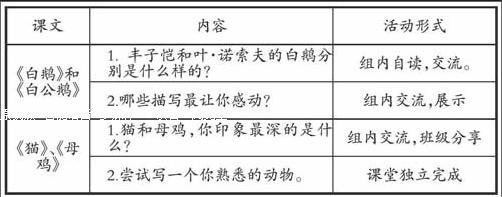

在“单元整组教学”的教学引导下,学生在前期自读完成读通、初步读懂课文,并了解对这四篇课文有了一些了解。然后,结合下表完成单元整组教学的“阅读教学”部分。

第一步:自读提示

1.自己读通课文。

2.联系上下文,或者借助工具书,理解生词,并熟读课文。

3.借助网络了解丰子恺、叶·诺索夫、老舍三位作家的代表作,及生活的年代情况。

第二步:比较阅读

第三步:经典阅读分享课

1.自读沈石溪的《狼王梦》

2.交流《狼王梦》

3.拓展阅读沈石溪的《红奶羊》

学生推荐作家写动物的作品

阅读交流会此时,经典阅读进入了学生自读时段,通过“阅读交流会”跟进学生的经典阅读,目的培养其阅读习惯,一般在本课时完成后的一周进行。

(二)“以一带多”的阅读教学

“以一带多”教学是基于教材的编排体例,以一篇课文为教学支点,迁移多篇经典文本的教学。这种教学方法,丰富了课堂教学内涵,达成积累语言,介入经典阅读的目标。

“一篇带多篇,或者一个片段带出多篇文章”的教学案例,自然渗透经典阅读。例如,解放路小学宋莹老师执教《临死前的严监生》(人教版五年级下册)时,由“严监生是什么样的人?”间接引出《儒林外史》的相关文段,直至《儒林外史》这本书。在学生解读严监生“吝啬”时,借助课件延伸——《欧也妮葛朗台》中的葛朗台,《吝啬鬼》中的阿巴贡,《威尼斯商人》中的夏洛克,《死魂灵》中的泼留希金,教学环节,顺势而为,学生的阅读欲望被激发,阅读视野伸向世界名著。

古诗教学曾经常用,即“知作者,解诗题,明诗意(理),悟诗情”等教学环节,因其关注教、忽略学,久之,原本喜欢古诗的学生也厌学。为此,尝试在教学一首古诗时,带出多首古诗的“一诗带多诗”教学,重视朗读和积累,增加了课堂容量,学生也感兴趣。例如,《咏柳》(三年级上册)的片段:

A.在“交流汇报、品读春”环节

(1)诵读诗文。

师:看这首诗,(出示《咏柳》)哪组来诵读。

(小组汇报诵读情况)

师:有愿意挑战他们的吗?(指名读、齐读)

(2)了解诗人。(出示作者图片,小组汇报,其他人注意听)

师:《回乡偶书》还记得吗?(出示古诗,男生读)

(3)解释题目。(小组汇报)腊机回顾《咏鹅》、《春晓》、《村居》)

“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦,”

师:“一”什么意思?“万”呢?生:……

师:在古诗中,有许多数量词并不表示确切的数量。我们学过这首古诗(出示,指名读)哪些词的用法和他们一样?(回顾《望庐山瀑布》,引导理解“三千尺”是形容瀑布很长。)……

B.在“展开想象、拓展春”环节

咏柳借柳树咏春,看看这几首诗借什么咏春?(出示,生自由读)

白居易《大理寺桃花》杜甫《春夜喜雨》杜甫《绝句》

生:盛开的桃花。

生:润物的细雨

[在古诗教学中,渐进性融入同作者的、同主题的、相关联的其它古诗,自然贴切,既有对旧诗的巩固,又有对新诗的拓展,极大地丰富了学生阅读古诗视野,达到积累古诗的目标。]

这样,以教材为支点,借助相关的主题、人物、场景、作者等为线索,进行“以一带多”的经典阅读教学,成为经典阅读进课堂实践研究的典型课例,以课堂实录或教学设计等形式呈现。这些课例的观摩示范作用,也带动郑州市一批小学语文教师参与。“经典阅读进课堂”的实践研究中,学生热爱阅读,养成读书的习惯,营造人人爱读书的阅读氛围,努力探索“经典阅读”常态化,让学生一生受用。