肝细胞癌CT表现、病理分级与CD34表达的关系研究

2017-05-05聂东雷陈亚晗陆玉敏

聂东雷 陈亚晗 陆玉敏

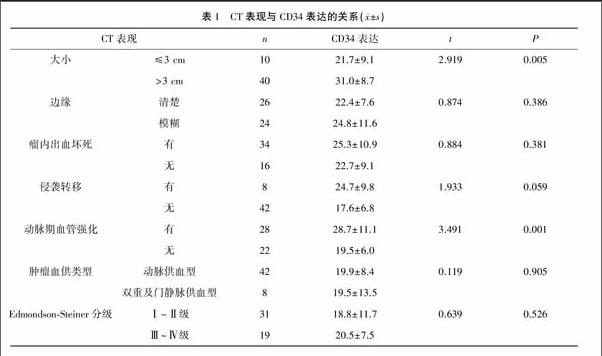

[摘要]目的 探讨肝细胞癌(HCC)的CT表现及病理分级与CD34表达的关系。方法 搜集2013年7月至2015年8月在病理科确诊为肝细胞癌的患者50例,所有病例术前行CT平扫及3期增强扫描,通过对比癌组织的病理分级、CT表现与CD34表达情况,统计分析其相关性。结果 50例HCC患者CT表现中的肝癌大小、动脉期血管强化与CD34表达有关(P<0.01),而腫瘤的边缘、肿瘤内出血坏死、侵袭转移与CD34表达无关(P>0.05)。HCC血供类型及Edmondson-Steiner分级与CD34表达无关(P>0.05)。结论 HCC患者CT表现中的肝癌大小、动脉期血管强化与CD34表达有关.可在一定程度上反映肿瘤的血管生成。

[关键词]肝细胞癌;病理分级;CD34

肝细胞癌(HCC)在我国发病率较高,最新统计资料显示,肝癌发病率位于肺癌和胃癌后排第三位,而其所致的男性恶性肿瘤死亡率仅次于肺癌。CT是目前肝癌诊断的重要影像学方法,不仅可以观察肝癌的形态、大小及其对周围邻近组织的关系,更能通过增强扫描来观察肝癌的血供状况:对肝癌的检出、定性、分期及治疗后复查具有重要意义。病理学检查是诊断肝癌的金标准,CD34是肝癌诊断的代表性免疫组织化学标志物之一。笔者拟通过研究HCC的CT表现与CD34表达的相关性,进一步探讨HCC的CT表现与CD34表达的内在关系,为肝癌的正确诊断提供依据。

1.资料与方法

1.1一般资料 搜集2013年7月至2015年8月在右江民族医学院附属医院病理科确诊为肝细胞癌的患者50例,其中男性41例,女性9例,年龄22-74岁,中位年龄51岁。所有病例术前行CT平扫及3期增强扫描,未接受放化疗、肿瘤靶向治疗等非手术治疗,未接受粒子植人、碘油栓塞等介人治疗。手术后用免疫组织化学法分析癌组织CD34表达情况。

1.2CT检查及征象判断方法 采用GE HighspeedNx/I或西门子Definite AS 128层螺旋CT扫描仪。常规进行胃肠道准备,先平扫,增强扫描对比剂用优维显(300 mgI/m1)80-100 m1,注射速率3-3.5ml/s,注射对比剂后分别行动脉期(30 s)、门静脉期(65 s)和平衡期扫描(120 s)。CT征象判断方法:参照陆玉敏等的标准对肿瘤直径分为小肝癌组(≤3cm)和大肝癌组(>3 cm);肿瘤边缘分为清楚和模糊两组;根据肿瘤内是否有平扫低密度、增强无强化改变分为有液化坏死和无液化坏死两组:肝内或肝外侵袭转移分为有侵袭转移组和无侵袭转移组:结合黄娟等人的研究将其分为:肝动脉供血型、门静脉供血型、肝动脉及门静脉双重供血型和少供血型。

1.3病理检查及判断方法 将所有50例标本常规石蜡包埋,连续切片,切片厚度3um,行S-P法免疫组织化学染色,鼠抗人CD34抗体即用型,所用试剂盒购自北京中衫金桥生物技术有限公司,染色步骤按说明书进行。阳性结果的判读:综合考虑免疫组化染色强度和细胞染色阳性率,每张染色切片随机选取5个染色均匀的高倍视野(x400),取平均数。判定标准:在高倍镜(x400)下选取染色清晰、便于识别的3个视野,计算每个视野血管数。最后求其平均,作为该肝癌的CD34表达量。计数标准:计算染成棕色的单个内皮细胞,如果同一个血管因弯曲而出现在一个切面上,计作2个微血管;但管腔大于8个红细胞大小,有较厚肌层及硬化区的血管不作计数。

1.4统计学方法 应用SPSS 13.0统计软件进行分析,计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,两组均数比较采用两独立样本t检验,检验水准:a=0.05,双侧检验。

2.结果

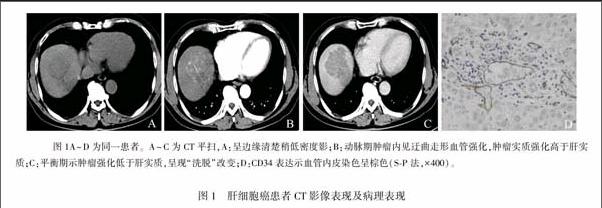

2.1HCC的CT表现与CD34表达的关系 本组50例HCC患者CT表现中,小肝癌组10例,大肝癌组40例;边缘清楚者(图1A)26例,边缘模糊者24例;有坏死者33例,无坏死者16例,肿瘤内出血者1例;有侵袭转移8例,无侵袭转移42例;有动脉期血管强化者(图1B)28例,无动脉期血管强化者22例。所有标本均见CD34不同程度表达(图1D)。CT表现中的肝癌大小、动脉期血管强化与CD34表达有关(P<0.01),而肿瘤的边缘、肿瘤内坏死、侵袭转移与CD34表达无关(P>O.05)。详见表1。

2.2HCC血供类型及Edmondson-Steiner分级与CD34表达的关系 本组50例HCC.动脉供血型(图1A-C)42例,双重供血型及门静脉供血型8例;Edmondson-Steiner分级中Ⅰ-Ⅱ级31例,Ⅲ-Ⅳ级19例;其与CD34表达都无关(P>0.05)。详见表1。

3.讨论

肿瘤的生长有赖于血管的生成,因为新生血管可为肿瘤的快速增长提供营养.且为其向周围组织侵犯,远处的脏器转移提供了有效的通道。肿瘤血管可以用微血管密度(microvascular density.MVD)来表示,微血管密度与肿瘤的进展及预后密切相关。CD34是单链穿膜蛋白,主要标记造血干细胞髓样细胞和血管内皮细胞,因此可用于肿瘤问质中血管生成的研究。

目前国际上对小肝癌的定义有多个标准,直径从2-5 cm不等。有研究显示,当小肝癌生长至直径3 cm大小时,其生物学特性由相对良性向高度恶性转变,大于3 cm肝癌发生微血管侵犯、卫星结节及不良预后的风险明显增加。本研究显示当肝癌直径大于3 cm时CD34的表达升高,与Murakami等的研究基本一致。这可能是由于肝癌向高度恶性转变时代谢活跃,所需营养增加,血管生成增多所致。

肝癌的生成是多步骤的,随着去分化的进行表现为与正常形态不同的异常结节、更进一步的癌前病变、早期癌和明显的癌变。在肝硬化向肝癌转变的过程中,大致可以人为地分为再生结节(regenerative nodules,RNs)、异型性增生结节(dysplastic nodules,DNs)、早期肝癌、进展期肝癌、晚期肝癌几个阶段。RNs和正常肝脏组织一样由门静脉(75%-80%)和肝动脉(20%-25%)双重供血。当肝脏结节由低级别DN向高级别DN再向早期HCC转变过程中,结节内的门静脉血供和肝动脉血供都减少。在动态增强CT扫描中,多数结节都表现为低血供。随着HCC级别的增高,比如埃德蒙森Ⅱ级或更高,结节内门静脉供血明显下降,而动脉供血则逐渐上升。这种结节内动脉供血的上升时由于病灶内不成对动脉的生成。因此,多数晚期肝癌显示为典型的动脉期强化,门脉及延迟期洗脱的血流动力学特点。本研究50例患者中肝癌动脉供血型42例,占84%,动脉及门静脉双重供血型7例,占14%,门静脉供血型1例,占2%,与谭一清等的研究一致。本研究显示动脉期肝癌内有血管强化者占56%,并与CD34表达有相关性,但是与肝癌的供血类型无关。

包膜的形成是肝细胞癌的重要影像征象之一,该征象在肝硬化结节、异型性增生性结节或者早期肝癌中不易观察到,但在应用钆塞酸造影剂后约96%的肝癌中可以观察到包膜形成。有包膜者肝癌表现为边缘清楚,当肿瘤侵犯包膜向周围侵犯或远处转移时包膜被破坏,表现为边缘不清或包膜结构不完整。肿瘤的坏死通常被认为是由于恶性肿瘤生长过快,内部瘤组织未能得到足够的血液供应所致。随着肝癌病理分级的增高,表现出的恶性程度越强,越容易出现坏死、转移。研究显示,肝癌的病理分级越高,CD34的表达也越差。但本资料显示肝癌的边缘及病理分级与CD34的表达并没有相关性。

综上所述,我们认为,CD34的表达与肝癌CT影像表现中的肿瘤大小和动脉期强化相关,术前肝癌CT影像可以在一定程度上反应肝癌的血管生成情况,有利于临床术前肝癌术式的选择和病理特征的评估。